Читать книгу Judith Kerr - Astrid van Nahl - Страница 9

Julia Weismann – Mutter mit schwieriger Familie

ОглавлениеEs war der Sommer 1919, der erste Sommer nach dem großen Krieg, und Alfred Kerr saß an der Fertigstellung von Texten für den Druck; die Wohnung in Berlin bedrückte ihn nach dem Tod seiner Frau immer noch, und so fuhr er mitsamt seinen zu bearbeitenden Beiträgen nach Sellin auf der Insel Rügen. Dort traf er Julia Weismann, eine junge Frau, 30 Jahre jünger als er, die er bereits flüchtig aus Berlin kannte – die Familie Weismann war 1912 in eine große Villa in Berlin-Grunewald umgezogen, ziemlich nahe der Familie Kerr, und hier hatten sich die beiden oberflächlich kennengelernt. 80 Jahre später wird ihr Sohn Michael in seinen Erinnerungen die hübsche Geschichte erzählen, wie sie seine Eltern immer wieder zum Besten gaben: dass nämlich Alfred Kerr Julia bereits in ihren Teenagerjahren in der Straßenbahn gesehen und dabei gedacht habe, dass er sie sehr gern geheiratet hätte. Allerdings war Alfred da gerade im Begriff, Ingeborg zu heiraten.

Das Zusammentreffen auf Rügen wurde eine „Begegnung für die Zukunft“, wie Kerrs Biografin Deborah Vietor-Engländer ihr entsprechendes Kapitel dazu nennt. Nach Unterlagen aus dem Alfred-Kerr-Archiv hat Alfred Julia, die er „Mozartle“ nannte, bereits einen sehr liebevollen Brief bei seinem Abschied von Rügen geschrieben, bezeichnete sich darin als „lebensbejahend; überzeugt, dass es das Schicksal überhaupt gut mit mir meint.“ (Vietor-Engländer, 285)

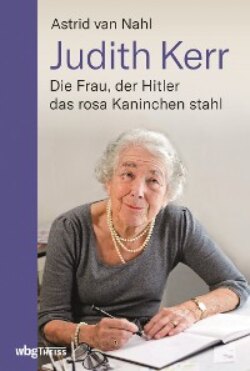

Julia Weismann (1898–1965), Komponistin. Zweite Ehefrau von Alfred Kerr und Mutter von Michael und Judith Kerr.

Julia Weismann, geboren 1898, war die Tochter von Robert Weismann und seiner Ehefrau Gertrud Reichenheim, geboren 1869. Weismann war Jurist und preußischer Beamter und arbeitete jahrelang als Staatssekretär im Preußischen Staatsministerium, das direkt dem König von Preußen unterstellt war, und war für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung verantwortlich. In seinen Tagebüchern, bedeutende Zeitzeugnisse, die sich vom Ende des Kaiserreichs bis zum Nationalsozialismus erstrecken, schrieb der deutsche Publizist und Schriftsteller Harry Graf Kessler 1920:

„Weismann, unser Polizeiminister, der bekannteste und glücklichste Bacspieler Berlins, ist ein blonder Jude, der noch blonder sein möchte: […] Ist als Parvenü der guten Gesellschaft notwendig erzreaktionär, nicht aus Sentimentalität, sondern weil er seine neugewonnene Stellung verteidigt und in diese Verteidigung die ganze Willenskraft hineinlegt, die er gebraucht hat, um als Jude emporzusteigen. Dieses Rädchen wird jedenfalls die Maschine immer nur nach rechts drehen.“ (Kessler, 23. Juni 1920)

Allerdings sollte 13 Jahre später Weismann einer von den 33 Deutschen sein, deren Namen nach der Machtergreifung auf der im August 1933 verabschiedeten „Ersten Ausbürgerungsliste“ der Nationalsozialisten stand. Nachdem ihm die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt worden war, emigrierte er in die damalige Tschechoslowakei und später über die Schweiz und Frankreich in die USA.

Die Weismanns waren eine wohlhabende und bis 1933 auch einflussreiche, ursprünglich jüdische Familie, die aus politischen und gesellschaftlichen Gründen zum Christentum konvertiert war; Julia wurde bereits als Christin geboren. Sie wuchs in finanzieller Sicherheit auf und genoss die Erziehung einer „höheren Tochter“: Sie sprach fließend Englisch und etwas Französisch, kannte sich in der Welt der Literatur und des Theaters aus und studierte schließlich einige Semester Mathematik – ihr Herz aber gehörte der Musik. Da sie früh Talent zeigte, ermöglichte man ihr eine Ausbildung in Komposition bei dem Professor und Komponisten Wilhelm Klatte. Sie war eine liebenswürdige Person und glaubte an das Gute im Menschen; ihr Sohn Michael erinnert sich später: „Sie war romantisch und von einfacher Natur, mit einem instinktiven, liebenswerten Glauben, dass die Welt gut war und sie erfolgreich und glücklich sein würde“ (MK, Remember, 12).

Julias Eltern hatten sich sicherlich mehr für das Leben der begabten Tochter versprochen und reagierten verhalten auf ihre Freundschaft und Liebe zu Alfred Kerr – war doch ihr Vater zwei Jahre jünger als sein angehender Schwiegersohn. Und es gab gravierende Unterschiede, die niemals überbrückt werden sollten. Michael Kerr hat sie bereits auf den ersten Seiten seiner Erinnerungen klar definiert.

„Mein Vater war klein, altmodisch, was die Kleidung betraf, anspruchsvoll in seinen Gewohnheiten und zurückhaltend in seiner Art. Er war eine sehr eigene Persönlichkeit, lebhaft, aber voller Sanftmut und Charme. Mein jüngerer Großvater war das genaue Gegenteil von allem. Er war groß, immens gutaussehend in jedem Lebensstadium, stark extrovertiert und ein Salonlöwe. Seine Ausstrahlung und sein Erfolg bei Frauen waren legendär.“ (MK, Remember, 7)

Der Erfolg bei den Frauen hatte sich auch nicht nach seiner Heirat mit Gertrud Reichenheim geändert, die ein „beachtlicher Fang“ war. Der badische Reichsratsvertreter Fecht bezeichnete Weismann als „durch und durch verlogen, brutal, arrogant bis zur Unverschämtheit, im Privatleben ein Spieler, Vergeuder eines Millionenvermögens, Schuldenmacher, Lebemann.“ (Vietor-Engländer, 302) Zeit seines Lebens hat seine Frau Gertrud unter den Liebschaften und Affären ihres Mannes gelitten, auch wenn sie sich ihm kritiklos unterordnete. Kam sie doch aus einer viel älteren, angesehenen und immens reichen Familie, den Reichenheims, die ihren Reichtum schlesischen Textilfabriken verdankten. Gertrud, ältestes von sieben Kindern aus zwei Ehen der Anna Reichenheim, stand völlig unter der Kuratel ihrer Mutter; Anna – spätere Urgroßmutter also von Michael und Judith Kerr – herrschte nach dem Tod ihrer Ehemänner uneingeschränkt über die vielköpfige Familie und laut Michael Kerr auch über die tonangebende Gesellschaft in Berlin. Als Kind, so erinnert er sich, wurden er und seine Schwester Judith regelmäßig der Urgroßmutter vorgeführt. „Jeder Besuch erschien wie eine Audienz bei Hofe. Dienstmädchen in schwarzer Kleidung, weißen Schürzen und Häubchen servierten unvergessliche Kuchen in der erschreckenden Umgebung von Familienporträts, antiken Möbeln, dicken Teppichen, schwerem Silber und durchsichtigem Porzellan; das alles dämpfte unseren Appetit und machte uns sprachlos vor Schüchternheit.“ (MK, Remember, 8).

Keine Vorbehalte der Reichenheim-Weismann’schen Familie konnten die Beziehung zwischen Alfred und Julia auseinanderbringen. Gegen alle Widerstände heirateten Julia Weismann und Alfred Kerr am 21. April 1920; in der Heiratsanzeige werden – damals durchaus ungewöhnlich – auf beiden Seiten die Eltern nicht genannt. Die Beziehung vor allem der beiden Männer blieb schwierig, und sie sollten sich Zeit ihres Lebens aus dem Weg gehen.

Nach der Hochzeit wohnte das Paar in der Wohnung von Alfred Kerr, die von Julias Eltern durch eine standesgemäße Aussteuer aufgebessert wurde. Die Flitterwochen erlebten die beiden in Italien, Eindrücke von der Reise hat Alfred Kerr in Artikeln und den sogenannten Plauderbriefen für diverse Zeitungen festgehalten. Nach schönen Tagen in Südtirol, seit 1919 unter italienischer Hoheit, hieß es für das junge Paar: Alltag in Berlin. Und Julia war schwanger. Am 1. März 1921 brachte sie in Berlin-Charlottenburg den Sohn Michael zur Welt (er starb am 14. April 2002 in London).