Читать книгу Judith Kerr - Astrid van Nahl - Страница 8

Alfred Kerr – Liebevoller Vater und scharfzüngiger Kritiker

ОглавлениеDer bekannte Theater- und Literaturkritiker Alfred Kerr wurde 1867 als Alfred Kempner in Breslau (heute das polnische Wrocław) geboren. Seine Eltern konnten ihm eine sorglose Jugend bescheren: Der Vater, Emanuel Kempner, war schon in sechster Generation jüdischer Weinhändler und expandierte nach einem Umzug innerhalb Breslaus Anfang der 1870er-Jahre Jahre mit Weinstuben, die in der 6. Auflage des englischen Baedeker immerhin Erwähnung fanden (Vietor-Engländer, 17). Die Mutter, Helene Kempner, geborene Calé, führte den Haushalt und kümmerte sich mithilfe französischer Gouvernanten um die Erziehung der Kinder, der etwa eineinhalb Jahre älteren Schwester Alfreds, Anna Rebecca, und des jüngeren Bruders, der in früher Kindheit an Cholera verstarb. „Mein Vater war: still, zurückhaltend, kritisch; voll schweigsamer, innigster Liebe für meine Mutter und für uns“ (AK, GW V/VI, 251), schreibt Alfred Kerr. Die liebevolle Atmosphäre zu Hause hat ihn sein Leben lang geprägt; liebevoll war auch bis zu seinem Tod 1948 das Verhältnis zur Schwester. In seiner letzten Äußerung im Oktober 1948, bevor er freiwillig aus dem Leben schied, schrieb er noch: „Ännchen einen letzten Kuss“.

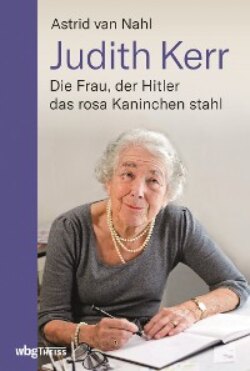

Alfred Kerr (1867–1948). Deutscher Schriftsteller jüdischer Abstammung, Theaterkritiker und Journalist – und Vater von Judith Kerr.

Die Eltern waren orthodoxe Juden, und doch hatten sie sich der Gesellschaft angepasst, mit einem toleranten, wenn nicht gar akzeptierenden Blick auf die christliche Religion. In Briefe aus der Reichshauptstadt liest man zum Beispiel bei Alfred Kerr am 24. Dezember 1899 – in der Nacht zum 25. Dezember wurde er geboren:

„Auch riecht es nach Christbaum in diesem Zimmer. Er steht auf dem Blüthner-Flügel, vorläufig noch ungeputzt. Morgen aber wird er leuchten und funkeln; vor Schweinskeulen aus Marzipan, vor silbernen Kügelein, vor süßen Würfeln, vor Schokoladenkringeln, vor Zuckerpüppchen, vor Lamettafäden, und es werden mehrere Knechte Ruprecht, mit Schneewatte, zwischen den Ästen und Nadeln hervorlugen. Ei, ei, das wird herrlich sein“[…] „Wahrlich, Leser, diese Seligkeit kann das Herz, diese Süßigkeit der Bauch nicht fassen […] Schon jetzt überschleicht mich Rührung, wenn ich an das Doppelfest denke“. (AK, WlB, 538f.)

In seinen Gedanken zu Berlin als Lebensort werden auch die nicht physischen Freuden und die innere Bedeutung des christlichen Weihnachtsfestes deutlich: Seiten füllt er in diesen Briefen mit seinen Impressionen zu diesem christlichen Fest.

„Die frohe Innigkeit des Christabends geht nicht verloren, und der Charakter dieses Weltpunkts hält die Krähwinkligkeit fern. Weihnachten ist hier ein holder Familienvorgang, zugleich ein gesellschaftliches Ereignis. Eine private Freude, zugleich eine Massendemonstration für die Glückseligkeit aller Menschen. Auch feiert sich das deutscheste aller Feste am komfortabelsten in der deutschen Hauptstadt“ (AK, WlB, 538f.)

– ein Weltbild der Toleranz, das er auch an seine Familie weitergegeben hat. Mehr als 100 Jahre später wird seine Tochter Judith Weihnachten für die zweite Kerr-Generation in einem Interview so beschreiben: „Wir waren Juden, aber es war auch in unserer Familie eine Tradition. Mein Vater spielte Klavier und sang ‚Stille Nacht, heilige Nacht‘, und wir durften den ganzen Abend wach bleiben, Geschenke auspacken und den Baum mit den Kerzen bewundern. Meine Eltern wussten: Für eine Familie gibt es nicht Schöneres als dieses Fest.“ (Littger, 24.12.2017)

Es war ein offen gesonnenes, liberales Elternhaus, in dem Alfred Kempner aufwuchs; umgekehrt machte er allerdings früh Bekanntschaft mit einem aufkeimenden Antisemitismus. Zwar hatte die Wirtschaft nach der Gründung des Deutschen Reiches im Januar 1871 zunächst eine rasante Entwicklung genommen, aber nur zwei Jahre später kam es zum Börsenkrach 1873 und die so hoffnungsvoll begonnene Gründerzeit mit ihrer Aufschwungstimmung war auch schon am Ende. Von Gründerkrise war nun die Rede, und viele Unternehmer, Geschäftsleute und Händler gingen bankrott. Man suchte nach Erklärungen dafür und fand rasch einen Sündenbock: Die Juden waren schuld, und bald formierten sich erste antisemitische Organisationen und Parteien mit zunehmender Agitation, die mehr und mehr Zustimmung in der Bevölkerung fanden. Das Bild vom geldgierigen jüdischen Blutsauger und Wucherer wurde genährt und dem „bodenständigen Deutschen“ gegenübergestellt. Ganz sicher wird auch der Weinhändler Emanuel Kempner seine negativen Erfahrungen in der Geschäftswelt gemacht haben.

Nichtsdestotrotz wurde 1873 Alfred Kempner eingeschult und besuchte nach der Volksschule das Gymnasium, wie es für strebsame Bürger, zu denen besonders Juden zu rechnen waren, Usus war; versprach man sich von Bildung doch viel für die Zukunft. Alfred kam auf das älteste Gymnasium der Stadt, das St. Elisabeth-Gymnasium. Heute beherbergt das Gebäude das Psychologische Institut der Universität Wrocław (Breslau). Das Gymnasium, auch „Elisabetan“ genannt, war das älteste und traditionsreichste Gymnasium, gegründet 1293, und es legte in dem jungen Alfred den Grundstein für die Lust an zeitgenössischer Dramatik, an Theatergeschichte, an Sprachen, an Musik. 1886 legte er hier sein Abitur ab – und änderte nur ein Jahr später, 1887, seinen Namen: Nun war er Alfred Kerr, auch wenn die offiziell beglaubigte Namensänderung erst mehr als 20 Jahre später erfolgte, 1909. Warum er das wollte und tat, ist nicht ganz sicher, aber Michael Kerr berichtet, dass sein Vater bereits als Schulkind in Breslau seine Freunde und Lehrer darüber unterrichtete, dass er, wäre er erst einmal Schriftsteller geworden, seinen Namen zu Kerr ändern wollte. Offenbar wollte er schon früh vermeiden, mit Friederike Kempner in (nicht bestehenden) Bezug gebracht zu werden – eine Zeitlang vermutete man eine Tante in ihr –, die als Meisterin und Genie der unfreiwilligen Komik in ihren Gedichten galt; auch als „schlesischer Schwan“ wurde sie bezeichnet, und ihre Gedichte gaben reichlich Anlass zum öffentlichen Spott: „Du sähest herrliche Gesichte | In finstrer Nacht, | Ein ganzes Blatt der Weltgeschichte: | Du hast es vollgemacht!“, schrieb sie etwa zur Person des Astronomen Johannes Kepler.

Schon wenige Wochen nach dem Abitur immatrikulierte sich Alfred Kerr an der Universität in Breslau, hörte neben Altgermanistik auch französische Grammatik, nahm an Übungen der provenzalischen (heute: okzitanischen) Sprache teil und besuchte Vorlesungen in Philosophie. Zu der Zeit war Karl Gotthelf Jakob Weinhold Ordinarius für Deutsche Philologie und Literaturgeschichte, und er sollte in Alfred Kerr weitere Grundlagen legen, die sein Verständnis der neuen deutschen Literatur ein Leben lang prägten. Als es diesem gelang, einen selbstbewussten Artikel zu Lessing in der Täglichen Rundschau (02.09.1887) in Berlin unterzubringen, erlaubten seine Eltern den Wechsel von Breslau zur Universität in Berlin.

Während seines Studiums in Berlin schrieb Alfred Kerr immer wieder für verschiedene Tageszeitungen und Zeitschriften, vor allem Erzählungen und Geschichten aus dem Alltagsleben in der Hauptstadt. Aber je weiter er in seinen Studien fortschritt, je intensiver der Kontakt zu Professoren wurde, desto zielorientierter und fachlicher wurden seine Publikationen. Er setzte sich mit der gegenwärtigen Literatur auseinander, las Gerhart Hauptmann, sah die Stücke Henrik Ibsens auf der Bühne, ließ sich ergreifen. Er schrieb Rezensionen und Theaterkritiken und veröffentlichte sie in so renommierten Blättern wie der Vossischen Zeitung, der Königsberger Allgemeinen Zeitung, der Neuen Rundschau. Aber er schrieb nun auch selbst Gedichte und suchte seine Rolle zu finden als Literaturkritiker oder Schriftsteller.

Als die Zeit der Promotion gekommen war, wurde ihm zu weiterführenden Studien die Universität Halle empfohlen, wo er 1894 mit einer Arbeit zu Clemens von Brentano promoviert wurde. Die Dissertation erschien vier Jahre später, 1898, unter dem Titel Godwi. Ein Kapitel deutscher Romantik. Fast nahtlos fand sich Kerr in der Rolle eines Theaterkritikers, die er ein Leben lang wahrnehmen sollte – öffentlich für viele Jahre, solange es ihm die Nationalsozialisten erlaubten, und auch danach unverdrossen, egal, ob es jemand lesen oder hören oder auch nur publizieren wollte; aufgegeben hat er nie. Seine neuen Ansätze, seine frische und selbstbewusste Art zu schreiben, das rigorose Benennen dessen, was er in den Stücken, in der Literatur erkannte, verschafften ihm Bekanntheit. Sein analytischer Verstand half ihm zu einer glasklaren Sicht der Dinge, die sein ganzes Werk auszeichnen sollte, und er scheute sich nicht, seine Schlussfolgerungen und Wertungen scharf, eindeutig und persönlich zu präsentieren. Etwa so, wie 1893 im Magazin für Litteratur 47: „Bekanntlich besteht das deutsche Lustspiel darin, dass eine oder mehrere Personen blödsinnig werden.“

Nach einer Auszeit in Italien kehrte Alfred Kerr nach Berlin zurück und begann als Schriftsteller zu arbeiten, und zwar an den Briefen aus der Reichshauptstadt. In der Sonntagsausgabe der Breslauer Zeitung sollten sie wöchentlich erscheinen, ein Feuilleton aus Berlin, das über alles Interessante aus Politik und Gesellschaft berichtete. Allein die Briefform gab Alfred Kerr Gelegenheit, ganz Persönliches auszudrücken, Stimmungen nachzugeben, Kommentare abzugeben, zu werten, zu richten. Unter dem Titel Wo liegt Berlin? erschienen seine Briefe von 1895 bis 1900. Günther Rühle hat sie 1997 mit Anmerkungen und Kommentaren herausgegeben; der kritische Marcel Reich-Ranicki schrieb dazu: „Die Geschichte des deutschen Feuilletons muss nach diesem Buch neu geschrieben werden“ (Vietor-Engländer, Klappentext).

„Kerrs Leidenschaft für das Leben in der Stadt, für das Theater und aufwendige Massenspektakel, für Ballatmosphäre und Großstadtfluidum drückt sich in den Berichten ebenso aus wie die zunehmende Kritik am Kaiser, seine Verachtung für das antiquierte Beamtentum und den Luxus der Neureichen. Alles, was ihn umgibt und was er empfindet, hat die Aufmerksamkeit des Chronisten: das Wetter, die Jahreszeiten, Weihnachten, Fastnacht und Pfingsten, Überschwang und Niedergeschlagenheit. So überträgt sich das Persönlich-Dynamische des jungen Schreibers auf den Leser und ermuntert ihn, mit Kerr zu fragen: ‚Wo liegt Berlin?‘ Im Schloß, im Reichstag, im Dom, im Tiergarten, im Deutschen Theater, in den neuerbauten Kaufhäusern der Leipziger Straße? Überall hält Kerr Ausschau nach seinem Berlin“,

heißt es in der Inhaltsangabe der von Rühle herausgegebenen Briefe aus der Reichshauptstadt.

Kerr erwies sich als ein scharfsinniger Beobachter mit einem feinen Gespür für das, „was in der Luft lag“, und das er noch nicht konkret zu benennen wusste. Am letzten Abend des Jahres 1899 bemerkt er in seinem Brief (AK, WlB, 547):

„31. Dezember 1899. Die Zeit ist aus den Fugen. Die Entwicklungen, die sich anbahnen, brauchen viele Säkula, um Ergebnisse zu zeitigen. Wir werden sie nicht sehen. Wir fühlen bloß den Kampf. Ungeheuer große Zeiträume, ungeheuer kleine Fortschritte – dieses Gesetz hat schon David Friedrich Strauß festgestellt. Wenn aber das Bewußtsein, in einem der grandiosesten und konfusesten Augenblicke gelebt zu haben, Seligkeit ist – dann können wir alle selig werden.“

Von 1900 an schrieb Alfred Kerr fast zwanzig Jahre lang als Theaterkritiker für die illustrierte Tageszeitung Der Tag des Berliner Großverlegers August Scherl. Zusätzlich war er ab 1911 Mitherausgeber der Kunst- und Literaturzeitschrift Pan. Von 1895 bis 1900 war Pan, gegründet von Otto Julius Bierbaum und Julius Meier-Graefe, ein wichtiges Organ des Jugendstils gewesen, das Illustrationen von bekannten und unbekannten Künstlern abdruckte, aber auch Erzählungen und Lyrik aufnahm. Zehn Jahre nach ihrem Einstellen wurde Pan 1910 von dem Verleger Paul Cassirer neubegründet, und ab 1912 war für einige Jahre Alfred Kerr ihr alleiniger Herausgeber. Er schrieb den ganzen Ersten Weltkrieg hindurch, immer düsterer wurden seine Ansichten über den Zustand der Welt. Seine gesammelten Beiträge wurden vom S. Fischer Verlag 1917 unter dem Titel Die Welt im Drama herausgegeben. Im gleichen Jahr erschien Kerrs erster Gedichtband Die Harfe.

1917 begegnete Alfred Kerr der 30 Jahre jüngeren Ingeborg Thormählen und die beiden heirateten – eine kurze Ehe, denn die junge Frau verstarb noch im selben Jahr an der Spanischen Grippe; ein schwerer Schlag für ihn. Er schrieb nun auch für zwei der bedeutendsten Tageszeitungen der Weimarer Republik, das Berliner Tageblatt und die Frankfurter Zeitung, und galt als einer der schärfsten und zynischsten Kritiker. Drei Jahre später, 1920, heiratete er Julia Weismann.