Читать книгу Judith Kerr - Astrid van Nahl - Страница 6

Vorwort

ОглавлениеEines Tages steht ein Mädchen, gerade elf Jahre alt, am Fenster einer beengten Pariser Wohnung in einem heruntergekommenen Haus in einer schmalen Straße. Gerade hat die Familie nach mehreren Monaten Aufenthalt in der Schweiz das Land verlassen, in das sie einen Tag vor den Wahlen in Deutschland geflohen ist; dort haben sie alles zurückgelassen und fast nur das Leben gerettet, das sich nun für mehr als ein Jahrzehnt in bitterster Armut abspielen wird. Sie haben alles verloren – aber dieses Mädchen, „aus Deutschland vor Lumpen geflohen, die Kinder demütigen“, steht nun neben ihrem Vater an besagtem Fenster und blickt über die Dächer und Schornsteine von Paris und sagt: „Pappi, es ist herrlich, ein Flüchtling zu sein.“ Es ist das Jahr 1933.

Drei Jahrzehnte später schreibt das Mädchen ein Buch, in dem sie diese Geschichte erzählt. Wenige Jahre später setzt sie die Geschichte mit einem zweiten Band fort, in dem sie 17 Jahre alt ist und in London lebt, wieder als Flüchtling. Es ist Krieg. Die deutsche Luftwaffe fliegt gegen England und beschert den Menschen dort Nächte des Grauens. Da steht sie in dem verwilderten Garten eines Hauses, in das sie eingeladen ist, und entdeckt einen Bach, der durch die Wiese fließt. Für einen Augenblick kommt gleißend die Sonne hervor und lässt das Wasser grün und transparent aufscheinen. Über dem sandigen Grund des Baches steht reglos ein Fisch. „Sie konnte jede einzelne der glänzenden Schuppen erkennen, die sich um den plumpen Körper legten, die runden, erstaunten Augen, den fein geformten Schwanz und die Rückenflossen. Der Fisch hielt sich gegen die Strömung und schimmerte manchmal blau, manchmal silbern.“ In der trostlosen Situation des Tages durchfährt sie ein plötzliches Glücksgefühl und sie denkt: „wenn man das malen könnte … die Giraffen möchte ich malen und die Tiger und die Bäume und Menschen und die ganze Schönheit der Welt.“ Es ist das Jahr 1940.

Die Zeit vergeht und das Mädchen wird Ehefrau und Mutter und Großmutter. Mehr als sieben Jahrzehnte nach dem Erlebnis mit dem Fisch wird sie Witwe und zieht sich zurück in die Einsamkeit ihres Verlusts. Eines Abends vor Weihnachten laden langjährige Freundinnen sie ins Kino ein. Als sie aus dem Kino kommt, sieht sie die vielen Lichter der Stadt und die Menschen in weihnachtlichen Vorbereitungen: „Da ist überall diese Welt, die ich schon völlig vergessen habe! Und ich dachte, man darf sie nicht vergeuden.“ Bevor sie geheiratet hat, ist sie eine Beobachterin des Lebens. Als ihr Mann und die Kinder da sind, ist es die Zeit des miteinander Sprechens. Als Mann und Kinder aus ihrem Leben geglitten sind, geht sie zurück: „Ich kehrte zurück zum Schauen, und ich schaute und schaute.“ Es ist das Jahr 2007.

Drei Episoden, die sich über mehr als 80 Jahre erstrecken: Sie zeigen, was diese Frau zu sagen und vor allem zu zeichnen hat: all das, was sie sah, was ihr Leben ausmachte, und hinter allem steht für sie das Gute, ist sie offen für neue Erlebnisse, ohne Bitterkeit über das, was ihr im Leben vorenthalten worden ist, was sie entbehrt hat. Als man sie fragt, ob sie eine schwere Kindheit hatte, ist sie fast ein bisschen melancholisch. Nein, richtig schwer war sie nicht, diese Kindheit, solange die Familie immer zusammen war, meint sie. Und das hätte es doch gebraucht, um wirklich berühmt zu werden: eine schwere Kindheit, wie der Vater es gesagt hatte.

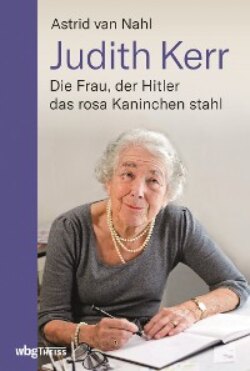

Berühmt ist sie trotzdem geworden, in England vorwiegend durch ihre vielen Bilderbücher – sie schuf unter anderem den unsterblichen Kater Mog –, in Deutschland vor allem durch ein Kinderbuch, das sie mehr als 30 Jahre nach den aufgezeichneten Ereignissen schrieb: Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, ein Kinderbuch, das 1971 unter dem Originaltitel When Hitler Stole Pink Rabbit in England erschien. Zwei Jahre später von Annemarie Böll ins Deutsche übersetzt, erhielt es 1974 den Deutschen Jugendliteraturpreis als herausragendes Kinderbuch und wurde in den folgenden zwei Jahrzehnten als Pflichtlektüre fest im Literaturkanon deutscher Schulen verankert: der Beginn der Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit auch im Kinder- und Jugendbuch. Und dieses Buch hatte für die jungen Leser einen Vorteil: Es war aus der kindlichen Perspektive heraus für Kinder geschrieben, mit dem vereinfachten Blick auf das Geschehen. Die anfangs neunjährige Anna hält als die Hauptperson die drei Romane zusammen, über einen Zeitraum von ungefähr 20 Jahren. „Anna“, das ist in Wirklichkeit Anna Judith Gertrud Helene Kerr (geb. 1923), die als Judith Kerr weltweit bekannt wurde.

So lesen sich die drei Romane, in England herausgegeben unter dem gemeinsamen Titel Out of the Hitler Time („Aus der Hitler-Zeit“) wie eine Autobiografie, aber nicht in Ich-Form geschrieben, und zwar ganz bewusst.

„Aber es sind eben Romane in dem Sinne, dass sie Schwerpunkte setzen. Einige Ereignisse sind dramatisiert, andere abgeschwächt. Da die Geschichte aus der Perspektive des Mädchens Anna erzählt wird (ein Mädchen, das viel Ähnlichkeit mit mir hat), kann sie natürlich keine Informationen enthalten, die Anna damals nicht zugänglich waren. Es gibt aber auch Begebenheiten im Leben meiner Eltern, die ich zu der Zeit, als ich die Bücher schrieb, nicht kannte, sondern die erst nach und nach ans Licht kamen“,

erklärt Judith Kerr in ihrer echten Autobiografie, Judith Kerr’s Creatures. A celebration of her life and work, die 2013 anlässlich ihres 90. Geburtstags erschien, in der deutschen Übersetzung von Ute Wegmann fünf Jahre später unter dem Titel Judith Kerr: Geschöpfe. Mein Leben und Werk.

Trotz dieser Einschränkungen ist die Hitler-Trilogie eine der wichtigsten, zumindest ergänzenden Quellen zum Leben der gesamten Familie und vor allem der Judith Kerr, da, wo die anderen Quellen schweigen oder nur knapp andeuten. Die anderen Quellen, das sind in erster Linie immer wieder die Publikationen ihres Vaters Alfred Kempner, der unter dem selbst gewählten Namen Alfred Kerr mit seinem scharfen Verstand einer der bekannten Literaturkritiker Deutschlands war, mit einem Werk, das ein unschätzbares Zeitdokument darstellt. In Tagebüchern, Gedichten, Prosastücken, Erinnerungen und Plauderbriefen beleuchtet er vor allem die Zeit des eigenen Heranwachsens und vermittelt intime Einblicke in die familiäre Welt wie auch in Gesellschaft und Politik; sie erlauben unter seinem ganz persönlichen Blickwinkel Einsichten in Ereignisse und Weltsicht, wie sie keinem Geschichtsbuch zu entnehmen sind; sie dokumentieren zugleich Zeit und Welt, in die die Tochter Judith hineingeboren und in der sie aufwachsen wird.

Auch der Sohn der Familie trägt zum Lebensbild der Familie bei, Judiths Bruder Michael, der in seiner in späten Lebensjahren für die Enkel geschriebenen Autobiografie As far as I remember („So weit ich mich erinnere“) vieles anders und differenzierter als Judith wahrgenommen und festgehalten hat; er war gut zwei Jahre älter als sie. Seine Erinnerungen tragen immer wieder zur Abrundung der Lebensgeschichte der Judith Kerr bei. Interviews und Gespräche mit Judith Kerr selbst, Artikel, die in Zeitungen zu einem ihrer Geburtstage erschienen sind, und nicht zuletzt ihre eigenen Bücher samt ihren zugehörigen Kommentaren haben geholfen, Lücken zu füllen und die vielen Seiten ihres Lebens wenigstens zu beleuchten.

Die hier vorgelegte Biografie zu Judith Kerr ist ein erzählendes Sachbuch, das ein breites Publikum ansprechen möchte. Weitgehend chronologisch zeichnet es das Leben der Schriftstellerin nach, die sich selbst Zeit ihres Lebens in erster Linie als Zeichnerin sah, verbindet ihre geschriebenen und gezeichneten Werke mit den privaten, künstlerischen und beruflichen Stationen dieses Lebens, denn egal ob sie schrieb oder malte: Sie tat es, weil sie „schaute“, und was sie sah, fand seinen Ausdruck in Wort oder Bild oder in beiden zusammen. Davon zeugen mehr als 20 Bilderbücher.

Judith Kerr starb am 22. Mai 2019, einen Monat vor ihrem 96. Geburtstag, kurz vor Erscheinen unserer Biografie. Wir würdigen sie darin als eine große Frau, deren Geschichte auch immer einen Blick in Weltgeschehen, Weltbild und Zeitgeist über fast 100 Jahre ihres Lebens hinweg erlaubt.

Astrid van Nahl Bonn, Mai 2019