Читать книгу Luthers Rom - Martin Wallraff - Страница 6

Reisevorbereitungen Anstelle eines Vorworts

ОглавлениеVor 500 Jahren reiste der Augustinermönch Martin Luther nach Rom. War das ein historisches Ereignis? Man kann auf diese Frage unterschiedlich antworten. Hätte man einen Zeitgenossen des Jahres 1511gefragt – vielleicht gar Luther selbst –, so hätte die Antwort vermutlich gelautet: nein. Natürlich war Luther und seinem Begleiter diese Reise wichtig, sonst hätten sie die Mühen dafür – zu Fuß über die Alpen! – gewiss nicht auf sich genommen. Aber gemessen an den großen geschichtlichen Ereignissen, die noch im Abstand von Jahrhunderten und über die ganze Welt Aufmerksamkeit finden? Niemand konnte damals ahnen, welche Auseinandersetzungen ein paar Jahre nach der Romreise von der Universität Wittenberg ihren Ausgang nehmen sollten und wie weite Kreise sie ziehen würden – gewiss auch Luther nicht. Niemand hat damals der Reise besondere Beachtung geschenkt: kein Empfang durch den Papst, kein Treffen mit hochrangigen Kardinälen, keine genaue Dokumentation des Verlaufs und des Ergebnisses.

Tatsächlich ist über die Reise selbst im Grunde beschämend wenig bekannt: Weder über die Route noch über die in Rom geführten Gespräche, ja noch nicht einmal über ihren Anlass sind wir durch zeitgenössische Quellen detailliert informiert. Das Wenige, was man weiß, muss durch winzige Indizien und zum Teil auf der Grundlage erheblich späterer Quellen erschlossen werden. Sogar die genaue Datierung ist umstritten: Während man lange Zeit annahm, dass Luther im Winter 1510/11 in Rom war, sprechen neuere Forschungen dafür, dass er erst im Herbst des Jahres 1511 dort ankam.1

Fragt man hingegen die Nachwelt, war die Reise zweifellos ein historisches Ereignis. Ihr 500. Jahrestag fand große Beachtung. Es gab eine internationale wissenschaftliche Tagung in Rom, diverse Gedenkveranstaltungen, Bücher, Vorträge – und nicht zuletzt erneut Romreisen von Menschen, die Luthers Wegen nachforschen. Nichts davon hätte stattgefunden, wenn der Augustinermönch Martin Luther auf dem Rückweg von Rom in einem bayerischen Wirtshaus einem Raubmord zum Opfer gefallen oder von einer eisglatten Brücke gestürzt wäre. Auch dieses Buch wäre nicht geschrieben und nicht gelesen worden.

Erst im Rückblick also gewinnt das Ereignis seine historische Bedeutung, und erst im Licht der Reformation 1517 wird auch die Reise 1511 interessant. Auch im eigenen Leben erkennen wir oft erst rückblickend, manchmal mit großem zeitlichem Abstand, dass bestimmte Ereignisse, Begegnungen, sogar Zufälle bedeutend waren. „Das Leben wird vorwärts gelebt, doch rückwärts verstanden“ – so hat Søren Kierkegaard das treffend und weise ausgedrückt. Es ist wichtig, dass man sich diese Zusammenhänge klarmacht, bevor man auf die Reise nach „Luthers Rom“ geht. Denn die Perspektive, die Erwartungshaltung, vielleicht sogar die Stimmung, in der man die Stadt erlebt, hängt wesentlich davon ab.

Welche Leser wünscht sich dieses Buch? Anders gefragt: Muss man lutherischer Christ sein, um dieses Buch interessant zu finden? Auch wenn beide Autoren es sind, lautet die Antwort: nein. Im Gegenteil. Die Autoren wünschen sich auch katholische Leser oder Leser, die aus ganz anderen Hintergründen kommen. Sehr wohl aber sollte man das doppelte Interesse teilen, das die Autoren zusammengeführt hat: das Interesse an dem großen Theologen und Reformator Martin Luther zum einen und das an Rom, der Ewigen Stadt, in deren Häusern, Palästen und Kirchen sich in so einzigartiger Weise Geschichte spiegelt, zum anderen. Die Begegnung zwischen beiden ist das Thema dieses Buches, diese Berührung – denn mehr ist es ja kaum – zwischen zwei Polen, die man in strenger Opposition zu denken gewohnt ist: hier der Theologe und Reformator (oder Häretiker?) im Norden, dort sein Hauptgegner, die Stadt im Süden, heiliges Zentrum der Christenheit (oder Ursprung des Verderbens). Luther selbst hat diesem Oppositionsdenken Vorschub geleistet, wenn er die Stadt als „Hure Babylon“ beschimpft oder in gewohnt drastischer Manier seine Sicht von Rom preisgibt: „Gibt es eine Hölle, so steht Rom darauf.“ Und: „Die einst heiligste Stadt ist zur verdorbensten geworden“2 – für ihn ist sie das geworden, so mag man hinzufügen, im Laufe einer langen und schmerzhaften Konfliktgeschichte.

Wer sich „Luthers Rom“ nähert, sollte dies ebenso bedenken, denn auch für Luther selbst bekam die Reise erst im Rückblick eine andere Bedeutung. Seine Äußerungen zu dieser Reise – zu manchen Aspekten die einzigen Quellen, die wir haben – sind zumeist im Abstand von vielen Jahren erfolgt und vor allem im Lichte dessen, was später geschehen ist. Es ist also gut möglich, ja es ist natürlicherweise zu erwarten, dass der bittere Ton, der in manchen dieser Äußerungen zu verspüren ist, erst durch diese zeitliche Distanz bzw. die dazwischenliegenden Ereignisse zustande gekommen ist. Gerne wüssten wir, was Luther 1511 gedacht und empfunden hat, als er durch die Straßen Roms ging. Wir werden es nie erfahren, denn es ist keine Quelle von der Hand Luthers aus dieser Zeit erhalten.

Wenn es auch wahr ist, dass erst die Reformation die Romreise Luthers bedeutend macht und wenn damit fast automatisch eine Erwartungshaltung, eine gezielte Neugier verbunden sein mag, die nach Vorboten, Anhaltspunkten, Indizien für die spätere Konfliktgeschichte mit Rom sucht, so kann man diese Suche doch mit ganz unterschiedlichen Interessen verbinden. Auch dies sollte man sich bewusst machen, bevor die Reise losgeht. Man kann mit sehr verschiedenen „Brillen“ durch Rom gehen – und natürlich wird man ganz Verschiedenes sehen und erleben, je nach der Brille, die man aufsetzt.

Um die unterschiedlichen Perspektiven deutlich zu machen, seien hier etwas klischeehaft drei mögliche „Brillen“ charakterisiert: Eine erste Perspektive lässt sich kurz als „Der böse Feind“ beschreiben. Sie geht von der genannten Opposition aus und sucht in Rom vor allem nach Anhaltspunkten für die Kritik, die Luther später geäußert hat. Wo finden sich Missstände und Übel? Was wird Luther gestört und abgestoßen haben? Wer mit dieser Erwartungshaltung kommt, wird im Rom der Renaissance durchaus fündig – keine Frage. In der Vergangenheit war es zumeist diese Brille, die im Vordergrund stand, zumal in der reformationshistorischen Forschung, doch auch in der kirchlichen Wahrnehmung des Protestantismus (bis hin zum jüngsten Luther-Film). In eindeutiger und reiner Form ist diese Perspektive in jüngerer Zeit etwas in den Hintergrund getreten, auch weil sie in ökumenisch aufgeschlossenen Zeiten (mit Recht) als politisch unkorrekt empfunden wurde, denn Rom wird dann zur schwarzen Schablone, um das helle Licht der Reformation noch heller scheinen zu lassen.

Aus diesem Grund empfiehlt sich eine zweite Brille, die hier plakativ als „Eine andere Welt“ bezeichnet sei. Es ist die Überzeugung, dass die kulturellen Welten des Nordens und des Südens, des eifrigen und ernsthaften Gottsuchers einerseits und der lebenslustigen und kunstliebenden Kardinäle andererseits, schlicht nicht miteinander in Einklang zu bringen waren. Zu weit voneinander entfernt, zu fremd in Gedanken und Idealen, um wirklich konstruktiv in Dialog treten zu können. Die Reformation erscheint dann im Wesentlichen als gescheiterte Kommunikation zwischen diesen Welten. Wer mit dieser Brille von Norden nach Rom kommt, sucht hauptsächlich nach Indizien für das Fremde und Ferne. Auch für diese Suche bietet das Rom des Jahres 1511 manche Nahrung. Tatsächlich waren ja die kulturellen Welten weit voneinander abgerückt, und dass Luther gestaunt hat, als er durch die Straßen der Stadt ging, ist beinahe das Einzige, das man über diese Reise mit Sicherheit sagen kann.

Dennoch gibt es auch eine Brille, die gerade das Verbindende betont. Man kann sie „Die gemeinsame Wurzel“ nennen. Es ist die Überzeugung, dass Renaissance und Reformation in letzter Instanz nicht opponierende Bewegungen waren, sondern im Einzelnen unterschiedliche Antworten auf die im Grunde gleiche Frage geben. Schon die Begriffe „Renaissance“ und „Reformation“, also wörtlich „Neugeburt“ und „Neugestaltung“, sagen ja etwas ganz Ähnliches. Die Wiederentdeckung der Antike, der Ruf „zu den Quellen“ der Frömmigkeit und der Bildung, die neuen Medien und Ausdrucksformen – all dies haben Reformation nördlich der Alpen und Humanismus und Renaissance im Süden gemeinsam. Wer so auf die großartigen Gemälde der Zeit blickt, auf die unbedingte Schlichtheit und Klarheit der Formen in der Architektur, wird wiederum ein reiches und ganz anderes Rom-Erlebnis haben. Wurzeln der Reformation in Rom? Wer sucht, wird auch dies ohne Mühe finden.

Die Autoren wollen sich in diesem Buch nicht für eine der genannten Brillen entscheiden. Das ergäbe in jedem Fall ein höchst einseitiges Rombild. Im Gegenteil wollen sie den Leser zu einem vielschichtigen und differenzierten Wahrnehmen dieser Stadt anregen. Keine dieser Brillen genügt für sich allein. Häufig wird innerhalb eines Kapitels, ja sogar innerhalb eines Absatzes die Brille gewechselt. Aus diesem Grund wurde dieses Buch auch von zwei Autoren geschrieben. Sie stehen nicht nur für zwei individuelle Wahrnehmungen – wie eben zwei Menschen immer das Gleiche unterschiedlich sehen, selbst wenn sie gemeinsam reisen –, sondern sie stehen auch für zwei Fächer und Vorbildungen. Der eine ist Kunsthistoriker, der andere Theologe.

Wir sind der Meinung, dass sich diese Perspektiven gut ergänzen, ja dass nur in dieser wechselseitigen Ergänzung die Chance besteht, die Vielschichtigkeit der Stadt wenigstens ansatzweise zum Leuchten zu bringen. Insbesondere der Theologe ist sich bewusst, dass sich sein Fach vielfach eine einseitige und damit verfälschende Wahrnehmung hat zuschulden kommen lassen. Rom um 1500 – das kann man ohne Kunstgeschichte nicht verstehen.

Umgekehrt hat aber auch die Kunstgeschichte vielfach eine verkürzte Wahrnehmung. Sie treibt Stilgeschichte und analysiert Entwurfskonzepte, etwa die Absichten eines Bauherrn oder die Fähigkeiten eines Künstlers. Natürlich kann und soll sie sich den Blick von der Geschichte im Allgemeinen weiten lassen, doch gerade in Rom ist zum Verständnis der Kunstwerke darüber hinaus Theologie unerlässlich. Viele Bücher sind in den letzten Jahren über Rom geschrieben worden, in denen kunstgeschichtliche Ausführungen vor allem mit viel Geschichte angereichert wurden. Die hier angestrebte Darstellung – eine Kombination aus Kunstgeschichte und Theologie – findet sich dagegen erstaunlicherweise selten, obwohl sie eigentlich auf der Hand liegt.

Wenn sich heute ein Kunsthistoriker und ein Theologe der Stadt Rom um 1500 nähern, wenn sie „Luthers Rom“ abschreiten und lebendig werden lassen wollen, gerade mit seiner Kunst, dann kann man natürlich kritisch rückfragen: Werden sie damit Martin Luther gerecht? Sah er überhaupt Kunst in Rom? Und wollte er sie sehen? Anders als der moderne Kunst-Reisende war er nicht in dieser Absicht nach Rom gekommen. Mit den frommen Absichten eines Pilgers war er gekommen und natürlich mit einem dienstlichen Auftrag. Wie groß die Bereitschaft, das Interesse und die Fähigkeit waren, sich darüber hinaus auch auf Kunst einzulassen, ist schwer zu sagen.

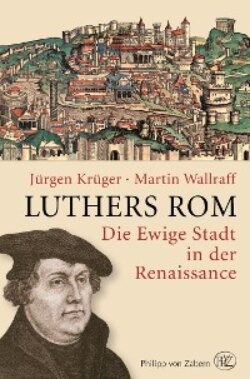

Doch eine Kunst, die Luther mit Sicherheit gekannt hat, war der Buchdruck – ein Medium, ohne das die Reformation kaum diesen großen Erfolg gehabt hätte.3 Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts war es technisch möglich, Bücher zu drucken – und vor allem Einblattdrucke. Erst wenn man diese Einblattdrucke mit dem modernen Begriff „Flyer“ bezeichnet, wird dem heutigen Menschen die Dynamik des Prozesses klar: Die Medienrevolution war gigantisch. Mit seinem eigenen Konterfei konnte Luther dies erleben, als er – bereits durch den Kirchenbann zum Ketzer erklärt – Worms nach dem Reichstag 1521 fluchtartig verlassen musste und mittels einer fingierten Entführung nahe Eisenach unter dem Schutz des sächsischen Kurfürsten auf die Wartburg gebracht wurde. Innerhalb einer kurzen Zeitspanne entstand eine Reihe von Porträtstichen aus der Hand Baldung Griens und vor allem von Lucas Cranach, in denen, mit wenigen Strichen sozusagen, aus dem Bild des Junkers Jörg das Porträt eines charismatischen Mönchs wurde, der fast heiligengleich dargestellt wurde.

Hans Baidung Grien, Porträt von Martin Luther (1521)

Zumindest in dieser Phase war sich Luther also der Rolle und Macht der Medien und der Bilder durchaus bewusst. Vorsichtige Rückschlüsse auf die Zeit seiner Romreise sind gleichfalls möglich. Mehrmals erwähnte er in seinen Tischreden eine Karikatur, die er wohl in Florenz gesehen hat und mit der die Florentiner den steten Geldmangel Kaiser Maximilians verspotteten. Das zeigt deutlich, dass ihm die Macht der Karikatur mittels Druckgraphik bekannt war.4

In einer weiteren Tischrede äußert sich Luther sehr lobend über die „welschen“ (d.h. italienischen) Maler, wie geschickt und sinnreich sie seien, „denn sie könnten der Natur so meisterlich und eigentlich nachfolgen und nachahmen in Gemälden, daß sie nicht allein die rechte natürliche Farbe und Gestalt an allen Gliedern geben, sondern auch die Geberde, als lebten und bewegten sie sich“5. Mit diesem Satz fasst Luther zusammen, was auch ein heutiger Betrachter an der italienischen Malerei der Renaissance schätzen würde: Naturnachahmung, Farbgebung, realistische Menschendarstellung, Ausdrucksfähigkeit. Wegen dieser Qualitäten wurde die italienische Malerei gelobt, deswegen unternahmen auch Künstler jener Zeit, wie Dürer zum Beispiel, Reisen nach Italien, um sich mit den Originalwerken auseinanderzusetzen.

Dass Luther auch in Rom Kunst bewusst wahrgenommen hat, und zwar nicht nur in polemischer Abgrenzung, ist also durchaus wahrscheinlich, selbst wenn die wenigen und meist sehr viel späteren Zeugnisse davon kaum einmal explizit reden. Im Übrigen wird Kunst auch dann wahrgenommen, wenn sie nicht bewusst und explizit zum Gegenstand der Betrachtung erhoben wird. Auf gar keinen Fall sollte man sich von vornherein auf die Auffassung versteifen, dass Luther nichts von alledem sehen konnte, weil er es nicht sehen wollte.

Wir wünschen dem Buch Leser, die sich von dieser einzigartigen Berührung – Luther und Rom – faszinieren lassen und die bereit sind, auf beides mit neuen Augen zu blicken. Das Buch führt den Leser zunächst auf der alten Frankenstraße nach Rom und dann in einem Rundgang durch die Stadt. Es lädt ein zum Verweilen an Orten, an denen Luther war, die für Luther etwas bedeuteten oder die Erinnerungen an Rom zu seiner Zeit wecken.

Bei der Beschreibung kommt bald mehr die theologische, bald mehr die kunsthistorische Perspektive zum Tragen, die Perspektiven überkreuzen sich vielfältig. Vollständigkeit ist dabei natürlich nicht angestrebt: Es gäbe noch viele andere Orte zum Verweilen. Wenn der Leser oder die Leserin das Buch als Anregung zu weiteren Entdeckungsgängen nähme, wäre das ganz im Sinne der Autoren.