Читать книгу Dealer, Rapper, Millionär. Die Autobiographie - 50 Cent - Страница 6

ОглавлениеProlog

Versuch, reich zu werden, selbst wenn du dabei draufgehst

Wenn ich dies sage, sieht jeder zunächst nur die negativen Aspekte: Tod, Verzweiflung, Niedergeschlagenheit. Aber weißt du was? Jeder Einzelne, angefangen bei dem Typen, der jeden Tag die Stechuhr bedient, bis zu dem Jugendlichen, der an der Ecke steht, versucht, reich zu werden, bevor er stirbt. Der Typ mit der Stechuhr geht vielleicht noch zur Abendschule oder hat ein krummes Ding nebenher laufen oder einen Traum, an dem er arbeitet. Warum? Um reich zu werden. Mit dem Jungspund, der sich ein Päckchen Drogen besorgt, um sie weiterzuverkaufen, ist es genau dasselbe. Er verfolgt damit ein unternehmerisches Ziel, er rackert sich ab, versucht, reich zu werden. Der Junge will für niemanden arbeiten – außer für sich selbst. Er hat an diesem Punkt seines Lebens einfach nur die falsche Richtung eingeschlagen. Trotzdem versucht er nichts anderes, als reich zu werden, genau wie der Typ an der Stechuhr, der alte Mann, der Taxi fährt, der Student, der seinen Abschluss machen will, oder das Mädchen, das im Restaurant bedient. Letztlich geht es nur darum, reich zu werden – oder es wenigstens zu versuchen. Das ist nichts Neues. Man kann ungefähr denselben Gedanken in allen möglichen Philosophien finden – im Kodex der Samurai und so einem Scheiß. Wenn Konfuzius das sagt, dann ist es Weisheit. Aber wenn 50 Cent es sagt, dann ist er negativ.

Wie man es auch betrachtet, es ist jedenfalls die Wahrheit. Ich betrachte den Tod nicht unbedingt als etwas Negatives. Der Tod verleiht dem Leben erst seine Bedeutung. In Angst vor dem Tod zu leben heißt, mit einer Lüge zu leben. Im Grunde ist das überhaupt kein Leben, denn es gibt kein Leben ohne den Tod. Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Man kann sich nicht einfach eine davon raussuchen und sagen: „Ich werde nur die ‚Kopf‘-Seite für mich in Anspruch nehmen.“ Nein, so läuft das nicht. Man muss sich für beide Seiten entscheiden, denn in dieser Welt wird niemandem etwas versprochen außer der Tod. Sobald das Leben entsteht, vom ersten Augenblick im Mutterleib an, steht bereits fest, dass dieses Leben wieder enden wird. Ob es abgetrieben oder tot geboren wird oder ob die Mutter eine Fehlgeburt hat – dieses Leben endet mit dem Tod. Das ist die einzige Sicherheit, die wir haben. Es ist egal, ob dieses Leben andauert und einen Menschen hervorbringt, der entweder alle bekannten Krankheiten heilen kann oder aber das Ende der Welt heraufbeschwört – dieses Leben endet irgendwann. Da kann man sich ganz sicher sein. Nach dem Leben kommt der Tod, so, wie nach dem Tag die Nacht hereinbricht. So ist das eben.

Ich betrachte den Tod nicht als etwas, dem man entgegenarbeiten muss. Durch ihn lohnt es sich erst zu leben. Er macht das Leben kostbar. Der Tod gibt dem Leben einen Sinn. Er stellt sicher, dass jede Lebenssituation einen bestimmten Grund hat. Es ist, als müsse man irgendwo hingehen und hätte unterwegs noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor man stirbt. Das Leben drängt einen beständig in Richtung dieses Ziels. Unsere Erlebnisse und Erfahrungen machen uns zu dem, was wir sind. Das ist auch der Grund, warum ich mein Leben um nichts in der Welt mit jemandem tauschen würde – weil ich weiß, dass es einen Sinn hat. Die schlechten Zeiten schienen nur damals schlecht, als ich sie durchlebte. Heute sind das nur Erinnerungen. Hätte ich keine schlechten Zeiten erlebt, wäre ich außerdem vielleicht gar nicht fähig, die guten zu genießen.

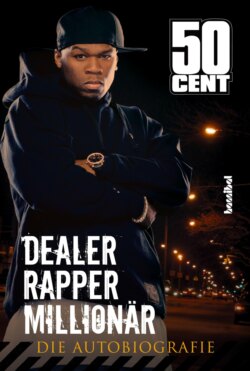

Darum geht es in diesem Buch – um die guten und die schlechten Zeiten. Ich habe dieses Buch geschrieben, um die Welt zu erklären, aus der ich stamme. Ich glaube, ich muss meine Geschichte erzählen, solange ich es kann. Ich bin gerade neunundzwanzig Jahre alt. Für viele Leute mag ich zu jung erscheinen, um über das Leben nachzudenken. Vielleicht haben sie sogar Recht. Aber ich würde mein Glück und meine Möglichkeiten verschwenden, würde ich die Aufmerksamkeit, die man mir gerade jetzt schenkt, nicht dazu nutzen, die Erfahrungen zu beleuchten, die dazu führten, dass ich so denke, wie ich denke, dass ich die Dinge sage, die ich sage, und die Musik mache, die ich mache. Ich möchte mein Umfeld denjenigen erklären, die es nur von Schallplatten kennen oder aus dem Fernsehen. Ich blicke auf mein Leben mit all dem Wissen zurück, das mich meine neunundzwanzig Jahre gelehrt haben, und berichte die Wahrheit, wie ich sie sehe, ohne dabei den Respekt vor meinen Wurzeln zu verlieren. Gewisse Informationen kann ich nicht preisgeben, daher habe ich viele Namen, Orte und verräterische Details geändert. Als ich im Jahr 2000 in die Welt der Musik zurückkehrte, hatte ich die Mission, die Wahrheit zu sagen. Auch jetzt, da ich selbst meine wildesten Träume von Ruhm und Starrummel noch übertroffen habe, hat sich an dieser Mission nichts geändert.

Die Menschen wollen die Wahrheit. Selbst wenn sie damit nicht umgehen können, wollen sie sie doch. Sie wollen sie vielleicht in Form einer Geschichte oder eines Musikstücks erfahren, damit sie einen sicheren Abstand wahren können, aber sie wollen sie. Deshalb sehen sich die Menschen jeden Abend die Nachrichten an. In den Nachrichten passiert nichts Gutes. Am Ende der Sendung streuen sie ein paar „gute Nachrichten“ ein, vielleicht über eine Katze, die von einem Baum gerettet wurde. Aber bevor man von der Katze hört, muss man erst erfahren, dass jemand erschossen worden ist, bei einem Erdbeben einige hundert Menschen ums Leben gekommen sind und dass welcher Krieg auch immer gerade im Gange ist, immer noch andauert, und zwar aufs Schlimmste. Aber man schaut immer noch zu. Warum? Weil man die Wahrheit wissen will. Man beklagt die Tatsachen, aber man schaltet wieder ein. Jeden Abend. Die Nachrichten haben immer hohe Einschaltquoten.

Also verbreite ich meine eigene Botschaft selbst, weil es sonst niemand für mich tut. Wenn ich dir sage, dass ich neun Kugeln überlebt habe, dann sage ich das nicht, um Platten zu verkaufen, sondern weil es die Wahrheit ist. Aber natürlich macht es mich interessanter. Es ist dasselbe bei jedem Interview. Ich habe mich gerade hingesetzt, da werde ich schon gefragt: „Sag mal, 50, wie fühlt man sich, wenn man neunmal angeschossen worden ist?“ Ehrlich gesagt, nicht besonders gut – schon gar nicht, als mich die Schüsse trafen. Heute ist es nur eine Erinnerung, aber als es passierte, tat es weh. Furchtbar weh. Es waren entsetzliche Schmerzen. Sollte man dich einmal fragen, ob auf dich geschossen werden soll oder nicht, dann sag lieber gleich nein. Es scheint zwar nicht so schlimm zu sein, weil es in eine leere Phrase verpackt worden ist, über die man andauernd stolpert, wenn von mir die Rede ist – „der Blei fressende Rapper, auf den schon neunmal geschossen wurde“. Aber in solchen Anekdoten steckt nichts von der Wucht und dem Schmerz oder der Hoffnung, die aus meinen Erfahrungen entstehen.

Ich habe meine Narben nicht deshalb im Fernsehen gezeigt, um Platten zu verkaufen. Und das Loch in meinem Zahnfleisch habe ich die Journalisten nicht ertasten lassen, um dadurch mehr Platten zu verkaufen. Ich habe vielmehr versucht, meine Realität darzustellen, weil es sich hier um wahre Ereignisse handelt, die sich nun einmal dort zutragen, von wo ich komme. Und es gibt tausende von Leuten, die niemals die Gelegenheit haben werden, im Fernsehen davon zu erzählen, was an Orten geschieht, an denen man Konflikte mit Schusswaffen löst. Wenn man sieht, wie sich mein Körper selbst geheilt hat, dann will ich, dass man begreift, dass viele Wunden niemals verheilt sind, dass viele es nicht mehr rechtzeitig in die Notaufnahme geschafft haben. Diejenigen, die dem Tod nicht von der Schippe springen konnten. Für all das stehe ich stellvertretend, das ist es, was mich ausmacht.

Heute bewege ich mich in einem völlig neuen Umfeld, und die Leute bekommen Angst, wenn ich auftauche, weil sie denken, dass irgendetwas Schlimmes passieren wird. Jeder Artikel, den man über mich liest, handelt davon, dass ich möglicherweise erschossen werde oder dass ich vielleicht jemanden erschieße. Die Leute fühlen sich in meiner Gegenwart nicht wohl. Aber ich fühle mich in der Gesellschaft der Leute, die mich heute umgeben, genauso unwohl wie sie. Ich weiß nicht, ob es Journalisten, Fotografen oder verdeckte Ermittler sind. Es ist eine simple Tatsache, dass wenn weiße Leute hier in der Gegend auftauchen, sie dann normalerweise kommen, um einen ins Gefängnis zu stecken. Ich habe definitiv nichts gegen Weiße, aber wenn wir sie in unseren Vierteln sehen, dann denken wir als Allererstes: „Sind die von der Polizei?“ Wenn wir dann einmal festgestellt haben, dass sie nicht von der Polizei sind, dann ist es okay für uns. Vielleicht ist es ja umgekehrt so, dass sie, wenn wir bei ihnen auftauchen, erst einmal denken: „Haben die was vor?“ Und wenn sie dann entdecken, dass wir nichts vorhaben, ist es in Ordnung, dass wir da sind. Derselbe Scheiß. Rassistisch oder realistisch zu sein sind zwei Paar Stiefel.

Manchmal kann ich bestimmte Dinge nur dann verstehen, wenn ich sie in den negativen Kontext setze, den ich von der Straße her kenne. Wenn ich eine Analogie zu einer Situation herstellen kann, wie sie sich auf der Straße zutragen würde, verstehe ich manches viel leichter. Nach und nach werde ich zu etwas Anderem werden. Ich gehe woanders aus, sehe andere Sachen, bewege mich in anderen Kreisen – meine Persönlichkeit erweitert sich. Meine Weltsicht verändert sich, obwohl sie sich noch nicht vollständig gewandelt hat. Veränderungen brauchen Zeit. Ich bin erst seit ein paar Jahren aus meinem alten Umfeld raus, also überwiegen die alten Erfahrungen noch die neuen. Es gibt noch viel mehr Erinnerungen an die Zeit, als ich versucht habe, reich zu werden, als daran, wie es ist, reich zu sein. Ich kann nicht vergessen, was mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Das ist mein ganz persönlicher Kampf, und ich glaube, so geht es allen anderen auch. Wir müssen aus den Lektionen lernen, die uns das Leben erteilt, und dieses Wissen sinnvoll nutzen, solange wir die Zeit dazu haben, denn niemandem wird ein Morgen versprochen.

In meinem Kopf und meinem Herzen weiß ich, dass ich, wenn meine Zeit gekommen ist, auch abtreten werde. Vielleicht werde ich morgen sterben, aber das lässt mich heute nur noch härter arbeiten. In vielerlei Hinsicht habe ich bereits gewonnen: Ich habe bereits die Erwartungen übertroffen, welche die Leute an mich hatten. Ich habe dem Schicksal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin nicht zum Gewinner geboren. Ich komme von ganz unten. Aber ich habe alle Hindernisse überwunden, die sich mir in den Weg gestellt haben. Und für einen Augenblick wusste ich, wie es sich anfühlt, wenn die ganze Welt ihren Blick auf einen richtet – weil man ein Gewinner ist. Das kann mir niemand mehr nehmen, genauso wenig wie alles, was davor war. Inzwischen gibt es Leute, die tatsächlich mit mir tauschen würden. Wenn sie aber all das durchmachen müssten, was ich durchgemacht habe, bevor ich ein Rapstar wurde, glaube ich nicht, dass sie dann noch an meiner Stelle sein wollten.

Die Leute haben bereits ein festes Bild von mir. Wenn ich sie treffe, denken sie, der Kerl ist verrückt. Wer aber genau hinsieht, erkennt, dass alle in meinem alten Revier so denken. Das ist meine Gedankenwelt, und das sind die Dinge, die eben passieren. Deshalb spreche ich die Reime, die ich spreche. Es sind die Dinge, die sich in Southside Queens zugetragen haben, als ich versucht habe, reich zu werden, bevor ich sterbe.