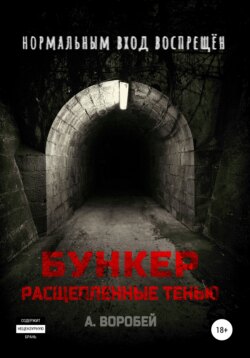

Читать книгу Бункер. Расщепленные тенью - А. Воробей - Страница 4

Часть I

Глава 4

ОглавлениеСкачу по золоченой солнцем лужайке. Проваливаюсь в траву по самые уши, кузнечики разлетаются в разные стороны, оглушительно стрекача. Пытаюсь схватить их, но, когда моя зубастая пасть захлопывается с громким клацаньем, в ней не оказывается ни единого кузнечика, что нисколько не расстраивает меня. Скачу дальше. Вдруг задняя лапа попадает в осиное гнездо, и возмущенные таким наглым поведением осы с ожесточением впиваются десятком острых жгучих жал. Я взбрыкиваю и просыпаюсь.

– Эй! Совсем ополоумел?! – Кошка едва успевает увернуться от моей ноги, летящей ей в челюсть.

Открываю глаза, осматриваю стены маленькой комнаты, пытаясь припомнить, где я их видел раньше. Подо мной тонкий матрас и скомканное одеяло, я обнимаю подушку, будто любимую девушку. Приподнимаюсь на локте и сразу вижу больше.

Кошка сидит рядом, у нее в руках кусочек ваты, смоченный в чем-то вонючем.

– Что ты делаешь? – спрашиваю хриплым не своим голосом. Не могу понять, как очутился в ее спальне.

– А ты как думаешь?!

Она подбирает с пола ком одежды и швыряет им в меня. После превращения моя реакция заторможена, я успеваю только лишь отвернуться, но не поймать его на лету. Скомканные тряпки бьют меня по голове и падают рядом. Звериные привычки настолько сильны, что я сперва принюхиваюсь к вещам, а уже потом рассматриваю и узнаю в них свои штаны и футболку.

– Взяла у тебя в комнате первое попавшееся, – Кошка поджимает губы, удостоверившись, что я больше не стану брыкаться, кладет мою ногу себе на колено. – Позволь узнать, почему ты заявился ко мне посреди ночи?! Вся постель теперь в земле! Ты видел, что у тебя лапа порезана? Запачкал тут все кровью! Сам отмывать будешь! Где ты ее так изранил?

Она с остервенением прижигает порез, но я этого почти не чувствую, потому что сейчас буквально каждый сантиметр моего тела отзывается болью. Надеть на себя футболку кажется настоящим испытанием. Мне чудится, будто после ночи в волчьей шкуре мои мышцы превратились в раскаленные угли. Малейшее движение доставляет неимоверные муки. Даже мне, человеку в довольно неплохой физической форме, невозможно всю ночь скакать по лесам и горам и наутро не быть разбитым. Я стараюсь отстраниться от этих ощущений и вернуться воспоминаниями в прошедшую ночь. Кошка сказала, я поранил ногу. Где это могло случиться? Перед глазами лишь какие-то фрагменты: деревья, кусты, камни… может, камни в ущелье? Не знаю.

Вчерашний день склеивается в памяти из разрозненных осколков. Зачем я вообще стал Зверем?

– Девчонка, – вдруг вспоминаю я. – Вы привезли ее?

– Конечно! – фыркает Кошка. – Она до сих пор дрыхнет в гостиной. А ты где шастал всю ночь?

Я хватаюсь за голову и с силой давлю ладонями на виски. Кости ломит, кожа по всему телу, будто изо всех сил натянулась и растрескалась, внутри жар. Как же это больно – быть человеком! Но самая худшая боль, присущая двуногому – душевная. Это непередаваемое наслаждение – быть зверем, которого не тяготит бремя прошлого, не мучают страхи перед будущим, не одолевают переживания по поводу настоящего. В звериной шкуре все просто: ты сыт, значит ты счастлив. Пока твоей жизни ничто не угрожает, ты находишься в покое. Ощущаешь себя частью гармоничной Вселенной. У тебя настолько все хорошо, что, вернувшись невозможно даже вздохнуть – таким грузом наваливается то, что ты привык прятать где-то глубоко внутри. Вновь став человеком, приходится заново столкнуться со своими призраками лицом к лицу, причем со всеми разом. Вдруг вспомнить об их существовании и снова не найти ни единого способа от них избавиться. Если бы я знал о местонахождении органа, вызывающего эти тяжкие душевные муки, я бы выгрыз его собственными зубами этой же ночью, но, к сожалению, так это не решается.

Смотрю на Кошку с любовью и тоской. Ощущая всю остроту этого момента. Вот она здесь, рядом, такая живая и настоящая, хмурящаяся, покусывающая губу, ворчащая, небрежно откидывающая челку. И, кстати, почему она покрасила ее в фиолетовый? Почему ей это так идет? Невероятно сложно поверить в то, что она в любую секунду может исчезнуть. Просто растаять в воздухе, словно ее никогда и не существовало. Словно она пришла к нам ненадолго и ее время истекло. И я не знаю ни единого способа ее удержать или потом вернуть. Как будто их и не существует. А что, если и правда не существует?

– Не делай такое лицо, – хмурится Кошка, прилепляя пластырь, который совершенно точно на мне долго не продержится. – И надень штаны! Кажется, я достаточно насмотрелась!

Она заканчивает истязать мою несчастную пятку, отходит к шкафчику, чтобы убрать остатки ваты и мазь. Чтобы не смотреть мне в глаза. Чтобы отвернуться от того, что она так боится в них увидеть.

Поднявшись с ее постели, я пару секунд борюсь с легким головокружением. Стоять на двух ногах сложнее, чем на четырех, а высота, с которой я возвышаюсь над полом, потрясает. Но справиться с этой слабостью просто. Гораздо проще, чем с той, что горчит и саднит где-то глубоко в душе.

Я всегда молчал. Не поднимал эту тему и вовсе не потому, что не хотел расстроить Кошку. Мне самому было трудно говорить об этом. Я боялся всех этих слов, считал, что, если не произносить их вслух, а пугающие мысли спрятать поглубже и не прокручивать в голове день за днем, все как-то само собой разрешится. Рассосется. Уляжется. Если бы я не наблюдал за ней там, наверное, смог бы убедить самого себя в том, что она пришла сюда насовсем, и ее место отныне здесь, с нами. Но каждый раз, навещая девушку, лежащую в коме, я думаю о том, как близко она подобралась к смерти. Слишком близко, и лучше бы ей вернуться в свое тело, пока еще не поздно это сделать.

– Кэт, ты должна вернуться.

Ее позвоночник сковывает льдом. Я не вижу ее лица, но могу себе представить, как застыл ее взгляд, как сжались губы в тонкую полоску.

– Куда вернуться? – уточняет она тихим голосом.

– К себе. Ты понимаешь.

Конечно, она понимает. Она все прекрасно понимает кроме одного: почему я на этом так настаиваю. Почему я против того, чтобы она оставалась с нами и дальше.

– Мы не будем это обсуждать. – Отрезает Кошка.

Она отдаляется от меня стремительно, прячет все свои чувства по сундукам и каждый запирает на ключ. Ее присутствие в комнате становится едва ощутимым. Вдобавок к этому она решительно шагает к двери, и мне приходится преградить ей путь.

– Как же ты не поймешь, – в беспомощной ярости кричу я. – Ты умираешь! Там, с каждым днем твое тело слабеет! Ты должна вернуться в него, чтобы жить!

– Жить? – переспрашивает Кошка. В ее блестящих от слез глазах усмешка. – Ты называешь это жизнью?

– Кэт…

– Нет, послушай! – напирает она. – Ты видел, что со мной случилось? Ты знаешь мой диагноз? Полный паралич нижних конечностей. Ты хочешь, чтобы я вернулась в это тело? Осталась инвалидом на всю жизнь? Стала обузой для родителей? Не могла без чужой помощи делать самые простые вещи?

– Кэт!

– Ты тоже умираешь, Волк! Рождаясь, мы всю оставшуюся жизнь идем к своей смерти, и чем твой путь лучше моего?! Хотя бы просто попытайся принять мой выбор!

Она с силой толкает меня в грудь, освобождая себе выход. Я успеваю схватить ее за руку. На одну крошечную секунду, в которую я могу решить все. Я знаю ее настоящее имя. Я могу произнести его, и она вернется. В тот же миг откроет глаза и выйдет из комы. У имен есть магическая сила – возвращать. Но я не делаю этого. Не из благородства. Не потому, что не имею права решать за нее. А просто потому что боюсь. Ее рука в моей руке – это все, что у меня есть, и я страшно боюсь, что это в последний раз.

Ее пальцы выскальзывают. Она убегает. Мне трудно дышать. Я чувствую себя зверем, загнанным в клетку. Тесная комната. Низкий потолок. Спертый воздух.

Изо всех сил бью кулаком в толстую стену Бункера. Он это стерпит. Он и не такое способен выдержать. Бью снова и снова, вкладываясь в каждый удар, пока чувство страха и беспомощности не выходят из меня горьким ядом, перемешанным с кровью. Красный кровавый крик, размазанный по стене – мое последнее слово. Никогда больше я не заговорю с Кошкой на эту тему. Никогда больше.

Гостиная жужжит голосами, как пчелиный улей. Я врываюсь диким бесноватым зверем, разговоры разом смолкают, разбиваясь об меня. Обвожу всех бешеным взглядом и уже собираюсь удалиться, как передо мной возникает Сумрак:

– Волк, отойдем на пару слов?

Мне абсолютно не до разговоров. Предыдущего с Кошкой вполне достаточно.

– Не сейчас, – рычу я.

– И все же я настаиваю.

У меня в животе вдруг возникает ощущение невесомости, а в следующую секунду в комнате остаемся только мы вдвоем. Он перетащил меня на слой выше, туда, куда не ходят близнецы с Питом, где они не могут нас увидеть и услышать. Не удивлюсь, если это уровень одного лишь Сумрака. Выглядит он тут, как тысячелетний вампир, недавно хлебнувший свежей крови и вернувший лицу человечий румянец. Отвратное, в общем, зрелище, для того, кто привык к другому Сумраку.

– Зачем это? – спрашиваю я.

– Я скажу тебе кое-что и хочу, чтобы ты это понял.

– Тогда подбирай слова попроще.

– Хорошо, Ночной Охотник, я постараюсь. Ты знаешь… узоры наших судеб давно сотканы. Мы приходим сюда проживать определенную судьбу и изгибы ее мы выбираем сами задолго до земного воплощения. Ни один переломный этап в человеческой жизни не случаен. Катя не случайно родилась в этой семье, не случайно оказалась в той машине и не случайно попала в аварию. Может, все это было лишь для того, чтобы она сумела найти дорогу сюда, в Город. Для чего? Я не знаю. Ты спросил, почему я ничего не делаю. Потому что сейчас она расписывает свой узор. Она проходит тот путь, ради которого сюда пришла. Я не могу вмешаться и изменить его, я не могу повлиять со стороны. Все, что мы можем – быть рядом и, если потребуется, мир проявится через нас. Возможно, он уже это сделал. Не бери на себя смелость перекраивать чужие жизни, ты не всемогущ.

Мне даже сказать нечего. Стою с раскрытым ртом, как глупый первоклашка, которому все это объясняли на прошлом уроке, а он забыл по рассеянности. Именно такое у меня ощущение – будто я все это и так знаю, и прекрасно понимаю и незачем мне растолковывать все заново.

– И вот еще что, – добавляет Сумрак как бы между прочим. – Хочу предупредить. Еще несколько превращений, и ты навсегда забудешь, как снова стать человеком. Город заберет тебя и сделает своим вечным стражем.

За то время, пока я моргаю, гостиная возвращается к прежнему обличию.

– А вот это наглость! – взрывается Пит. – Нет, вы видели? Они уже меняют частоту просто чтобы пошушукаться за нашей спиной! Наплевав на наши семейные ценности! Не стыдясь нашего дорого гостя! Перейдя все дозволенные и недозволенные границы приличия!

И тут я вижу ее. Пит еще долго распыляется в своей возмущенной тираде, а я во всю глазею на девчонку, как на диковинного зверька, которого до этого дня еще ни разу не видывал. Задаю себе дурацкие вопросы: а почему у нее такие длинные волосы? А почему такие необычные глаза? А как называется этот цвет? Весенне-зеленый? Почему она так смотрит? А это что у нее на носу, веснушки? А почему она такая худая?

Вся она кажется невообразимо тонкой и хрупкой. Тонкие длинные пальцы, узкие острые плечики, худые ручки и ножки. Я вдруг вспоминаю сказку про Дюймовочку. Честное слово, будто мы вчера нашли ее в бутоне волшебного цветка. Внезапно глаза ее расширяются, сверкая своей травянистостью, и она говорит мне:

– Я помню тебя. Вчера.

Мы с Сумраком переглядываемся. Она не может помнить. Она не видела меня таким. Не знает моего лица. Девчонка вдруг смущается и продолжает сумбурно, сомневаясь в своих словах:

– Только ты был… лохмат… нет, я ошиблась…

Она не ошиблась. И мы все начинаем догадываться, что поезд то ее привез далеко не просто так. И вообще подобные вещи просто так не происходят.

Я намеревался попасть в душ. После ночи, проведенной в звериной шкуре, хочется отмыть руки и ноги от земли, вычистить грязь из-под ногтей. Совершить какие-то обычные человеческие процедуры, чтобы снова почувствовать себя одним из них. Но мне становится любопытно, и я остаюсь, сажусь в свободное кресло. Малая тут же забирается ко мне на коленки.

– Я грязный, – бурчу я.

Но грязь – это, по-моему, последнее, что может ее напугать. На самом деле мне интересно, за что она любит такого малопривлекательного, а, если быть честным, отвратительного типа, как я. Моя грудь ей вместо подушки. Удобненько устроившись, она берет мои руки и опоясывается ими. Мысленно заставляю себя смириться с этим. И с тем, что она болтает ногами и стукается об меня пятками.

Ее брат Двойник сидит рядом с пришлой девчонкой, украдкой трогает ее волосы. Новенькие всегда привлекают всеобщее внимание. Они словно звезды, упавшие с неба. Такие же яркие и невероятные, горящие изнутри. Они напоминают нам, какими мы и сами были, когда впервые сюда пришли.

Замечаю, что с нами нет Кошки. Видимо, она убежала в курилку. Из-за того, что я ей наговорил. Придурок.

Сумрак осторожно задает вопросы, тщательно подбирая слова, подмечая, как девчонка на них реагирует. Он хочет понять, как на вокзале оказался поезд. Почему он привез ее одну. Почему именно ее. И что она сама знает обо всем об этом.

– Выходит, ты просто ехала на поезде к бабушке? Ничего необычного при этом не происходило?

Девчонка задумывается, выражение ее лица несколько раз меняется с сосредоточенного на удивленное, потом растерянное, восторженное и снова удивленное, потом она говорит:

– Все, что происходило, было крайне необычно! С самого начала! То, что я поехала к бабушке – очень необычно. Последний раз я у нее была давным-давно, в детстве. Если честно, я ее почти не помню. И на поездах я никогда не путешествую. И вовсе я не путешествую и не уезжаю из дома. И поезд, в котором я ехала, был очень необычный. Когда я в него садилась, он выглядел, как новый, а когда выходила, как будто бы состарился. И вокзал тоже был очень необычный. Я бы сказала, что он заброшен уже много лет, но так же не бывает? И вокруг было необычно мало людей. Ни одного, если точнее. И я пошла в город, который тоже мне показался каким-то уж больно необычным. А на трамвайной остановке ко мне подошел необычный дед и сказал, чтобы я там не стояла и поскорее топала домой, потому что в это время трамваи уже не ходят. И знаете, что? Это только необычные трамваи перестают ходить, а обычные еще долго ходят.

Как правило, болтовня Пита вызывает во мне неудержимое желание затолкать ему в рот грязный носок. Я вообще не выношу пустого трепа. Но эта девчонка говорит с такой интонацией, с таким выражением лица, что не терпится узнать, чем же закончилась ее история, и все ли остались живы, хотя я и без того это все прекрасно знаю.

– Но все эти необычности кажутся самыми обычными по сравнению с этим местом, – продолжает она, озираясь по сторонам. – Когда я проснулась в этом подземелье и увидела вас, подумала: как-то это все очень необычно. И самое странное, как я считаю, спрашивать, не происходило ли со мной чего-то необычного. Как будто это самое обычное дело – привозить людей в подземелья, пока те спят, а потом задавать вопросы. Уж если кто и должен задавать вопросы, то, несомненно, я, а не вы.

Мне хочется взглянуть на Сумрака, увидеть его реакцию, но я не могу отвести от нее взгляд.

Пит наклоняется и тихонько шепчет мне на ухо:

– Она мне уже нравится.

Я как-то неопределенно киваю, тут же спохватываюсь.

– А ты вообще в какой город ехала? Бабушка твоя где живет? – спрашиваю по привычке с нажимом, как обычно спрашиваю, когда раскалываю кого-то.

Мой тон ее не пугает.

– В этот город я и ехала, – отвечает она невозмутимо.

Мы все молчим и не торопимся открыть ей правду, о том, что этот Город ни разу не тот, в который она намеревалась попасть. Уж у нас-то по этому поводу сомнений нет никаких.

Кошка до сих пор не появилась, и я начинаю нервничать. Наверное, она сильно расстроена и никого не хочет видеть. Зачем я наговорил ей все это? Ведь знал же, что слова ничего не изменят. Едва ли тут можно что-то изменить разговорами. Пожалуй, Сумрак прав и мне стоит поменьше об этом думать. От этих мыслей лишь становится паршиво на душе и при этом они ничего не меняют. Ровным счетом ничего.

– Ты грустный.

– А? Что? – меня словно за шиворот вытаскивает из водоворота мыслей.

Ее глаза сияют солнечной лесной лужайкой, смотрят прямо.

Зачем она так сказала? Что имела ввиду? Какое ей вообще дело?

Заявляю категорически:

– Нет.

Малая встревоженно заглядывает в мое лицо, гладит разбитые о стены кулаки. Я резко поднимаюсь с кресла, близняшка скатывается на пол и сразу обижается. Делает вид, что вот-вот заплачет.

После ночи, проведенной в шкуре зверя, и ссоры с Кошкой, мне хочется закрыться от всех в своей комнате, залезть под одеяло и впасть в спячку на несколько месяцев. Может, на полгода. А потом проснуться и удивленно и внимательно выслушивать истории, хотя бы даже Пита, о том, как все вокруг удачным образом разрешилось. Как они выяснили, откуда взялся этот поезд и эта девчонка. Как отправили ее обратно, и как отвесили люлей Питбулю. Обо всем на свете, одним словом. Вставлять комментарии типа: «ну вы, ребята, даете» и: «да быть такого не может», возможно: «батюшки мои, неужели я такое проспал?!» Но сейчас меня утомляют взволнованные лица и направленные в мою сторону взгляды. Все эти истории слишком запутанные и сложные для того, кто совсем недавно пил из лужи и валялся в траве.

Качаю головой и ухожу.

Мне хочется смыть с себя слой грязи и все посторонние запахи. Я ожесточенно растираюсь мочалкой, как будто пытаюсь содрать кожу слоями, оставив только самого себя, свое нутро. А потом выключаю горячую воду и на всю мощь врубаю холодную. Мой первый тренер привил мне много полезных привычек, контрастный душ – одна из них. Знал бы я тогда, еще будучи пацаном, что это будет чуть ли не единственным спасением от той боли, что приходит после превращения. Если бы знал, может, и передумал становиться таким. Не считал бы оборотничество столь соблазнительным, каким оно мне показалось на первый взгляд. Но я не знал. А к советам Сумрака не прислушался из тупого упрямства.

Забравшись в кровать, не могу провалиться в сон и болтаюсь где-то на грани с явью, находясь одновременно в своей спальне и где-то еще. Время начинает течь по другим законам.

Внезапно дверь приоткрывается, кто-то проскальзывает в комнату и с мягким шорохом ложится в узкую щель между мной и стеной. Я окончательно просыпаюсь, понимаю кто это, и сразу становится тепло и спокойно. Грудь расправляется, словно с нее сорвали тяжелые оковы и я, наконец, могу глубоко и с удовольствием вздохнуть.

– Спасибо, – шепчет Кошка.

Ее дыхание щекочет шею. Пахнет сигаретами и мятной жвачкой. Она обнимает меня и утыкается лбом в ключицу.

Интересно, это Сумрак провел с ней разъяснительную беседу или она сама поразмыслила над тем, что я сказал и почему я это сказал? Вовсе не потому, что не хочу, чтобы она была здесь с нами, а потому что боюсь потерять ее навсегда в обоих мирах.

– Я рад, что это ты, а не Пит, – пытаюсь пошутить я. – Чуть драться не начал.

В темноте я слышу ее улыбку.

Она ерзает, устраиваясь поудобнее, потом говорит с какой-то тоскливой ноткой:

– Я знаю, какие у тебя дела с Локи. Я ценю это, но не хочу, чтобы ты этим занимался. Но ты же не послушаешь?

Делаю глубокий вдох и выдыхаю в макушку, что под самым моим носом. Ее волосы разлетаются, щекоча мне лицо.

– Ты хочешь, чтобы это длилось всегда? – спрашивает она. – Я тоже. Но всегда это не значит вечно. Это значит до самого конца. Понимаешь?

И я понимаю. Теперь я ее понимаю, но ничего не могу сказать. У меня нет для нее нужных слов. А тишину не стоит разбивать мертвыми словами.

Освобождаю руку из-под одеяла, чтобы обнять Кошку. Прижать к себе покрепче хотя бы на мгновение, до того, как она начнет шипеть и брыкаться, потому что терпеть не может, когда ее обнимают. Я стискиваю ее и вдруг ощущаю, каким холодным стало ее тело. Во мне много жизненного огня, а в ней совсем не осталось. И мне вдруг становится так важно согреть ее, поделиться своим теплом. Она словно угадывает мои мысли:

– Хочешь сладкий сон в обмен на кровь?

Шуршат простыни, я поворачиваюсь на спину. Кошка кладет подбородок мне на грудь. Кончиками пальцев отодвигаю фиолетовую челку, чтобы видеть оба глаза, в которых разгорается маслянистый блеск. Она действительно хочет мою кровь. Чтобы стать настоящей, такой, как я, Пит, Сумрак и эта странная девчонка, прибывшая на поезде. Я не против.

– Ты проследишь, чтобы меня не будили до зимы?

– Обойдешься! – она привстает на локте, возвышаясь надо мной. – Я сама растолкаю тебя к вечеру.

– Я думал, уже вечер, – говорю я почти шепотом.

Она наклоняется, мягкие губы касаются шеи, и мне приходится подавить в себе желание схватить ее или оттолкнуть. Для меня это табу – подпускать кого-то к горлу.

– Вечер. – Ее слова нежно скользят по краешку уха. – Утро. Здесь никогда не понятно.

Острые зубы прокусывают кожу, и я сжимаю в кулаке край одеяла. Зверь внутри меня в ярости взбрыкивает. Я держу его. Потому что так надо. Потому что ей можно. Лишь эта близость между нами мне позволена, и я не могу не наслаждаться ею и тем, что моя кровь дает Кошке жизнь, и делает похожей на нас. Пожалуй, это самое большое, что я могу ей дать, и что делает нас одним целым.