Читать книгу Con el Che por Sudamérica - Alberto Granado - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеCAPÍTULO 2

LAS PAMPAS DE LOS INDIOS RANQUELES

Benjamín Zorrilla, enero 23

Después de siete días me enfrento con mi pobre diario, a quien tengo abandonado.

Pasamos tres días acondicionando la moto. Recorrimos Bahía Blanca y Puerto White, tratando de cambiar los pocos pesos que tenemos por moneda chilena o peruana, sin mucho éxito, aunque conseguimos unos 200 pesos chilenos y 100 dólares por 1.100 pesos argentinos. Nos quedan cerca de 2.000 que debemos cambiar en la zona turística de Bariloche. Entre los hechos más interesantes a destacar, debo mencionar la buena acogida de la familia Saravia; y lo más pintoresco, una amistad ocasional de un fulano, un pinche de oficina con quien nos aburrimos a trío una noche que nos invitó a conocer la vida “nocturnal” de la ciudad. Escuchando sus autoelogios, sus aventuras donjuanescas, sus presuntos negocios en un futuro cercano, viendo cómo hacía girar su vida en un círculo estrecho y mezquino, sin que le penetrara ninguna de las réplicas irónicas y a veces francamente burlonas que le hicimos. No pudimos menos que comentar luego, Fúser y yo, que ese era más o menos el futuro que nos hubiera esperado: a mí, ser boticario de pueblo, y a él, médico de alérgicas ricas, sin ese algo que nos rebela contra todo esto.

El 21, antes de salir de Bahía Blanca, gente baqueana nos había advertido que atravesar los médanos era una empresa difícil, que había que salir de madrugada, cuando la arena se encontrara apelmazada por el rocío.

Por supuesto, salimos, a mediodía, cuando estuvo a punto la moto. Ante la perspectiva de tener que esperar el otro día, nos lanzamos al camino. La arena parecía arder. Sufrimos doce caídas, cual de todas más espectacular.

Luego de pasado el pueblo de Médanos, tomó el volante Fúser y en otro pequeño medanal volvimos a rodar aparatosamente, pues nos sorprendió a bastante velocidad, sin embargo el golpe no tuvo mayores consecuencias.

Al anochecer llovió bastante y tuvimos que pedir asilo en un rancho. Nos quedamos hasta el amanecer. El día 22 seguimos rumbo a Choele Choel. El camino se hizo semejante al que une Simbolar con Rayo Cortado, en el monte cordobés. Esto lo recuerdo por mis viajes al leprosorio de Córdoba y viceversa. Al mediodía, completamente adoloridos por los kilómetros y kilómetros recorridos sobre el serrucho que es la carretera, nos detuvimos en un pintoresco pueblito: Pichi Mahuida, situado a orillas del río Colorado.

Hicimos un asado a la sombra de un bosquecito de pinos que llega casi a la orilla del río cubierta de una arena rojiza. Es el lugar más bonito en que hemos acampado hasta hoy. Después de churrasquear, salimos rumbo a Choele Choel, pero la moto empezó a fallar por problemas de carburación, y se nos agotó el combustible. Tuvimos que esperar que pasara un vehículo y pedirle unos litros de nafta. Así llegamos a la estación ferroviaria de Zorrilla. Solicitamos permiso para dormir en un galpón donde se guarda el trigo. Ahora estamos mateando en compañía del auxiliar de guardia, y preparándonos para partir hacia el Fuerte General Roca...

Hoy hemos tenido el contratiempo más serio en lo que va del viaje. Al poco rato de haber terminado de escribir lo anterior, Fúser, que había amanecido con cierto malestar asmático, empezó a tiritar como con un acceso de fiebre; se acostó, tuvo náuseas y vómitos de tipo bilioso; se quedó todo el día a dieta. En este momento nos preparamos para salir hacia Choele Choel, donde hay una sala de primeros auxilios.

Choele Choel, enero 25

En estos instantes echo una mirada retrospectiva hacia el día 23 y todo me parece un sueño maligno y lejano... Pero volvamos al momento de la salida de Zorrilla. Partimos como a las 19 horas, con el sol en el ocaso, lentamente para amortiguar el traqueteo del trayecto, pues el Pelao tenía un dolor de cabeza insoportable. Llegamos a la sala de primeros auxilios, un verdadero hospital regional. Allí nos atendió bastante groseramente un enfermero y nos envió a hablar con el director, que vive a varias cuadras del hospital. Nos presentamos: Ernesto, como estudiante de medicina, y yo, como bioquímico, en vista de lo cual nos mandó de vuelta con una nota explicativa. El enfermero, al saber nuestra calidad de doctor y “casi doctor”, cambió radicalmente su manera de actuar, y en lugar de un rincón en el garaje, donde pensaba alojarnos al principio, nos dio una habitación con dos camas y baño contiguo. Es decir, que de dos “crotos” pasamos a ser dos señores, como si por poseer un título fuéramos más sensibles al frío y a las comodidades que dos humildes trabajadores.

Ayer por la tarde, como Ernesto estaba casi sin fiebre, salí a pasear por Choele. Crucé el puente sobre el río Negro, y apoyado en la baranda dejé vagar mi imaginación. En primer lugar pensé en mi casa. Luego en la posibilidad de que los cinco pudiéramos hacer un viaje por Europa: recorrer España, Europa Central, conocer el Danubio, ver la URSS, escuchar las campanadas del Kremlin, como se lo había pronosticado al Corcho González, cuando estuvimos presos en 1943.

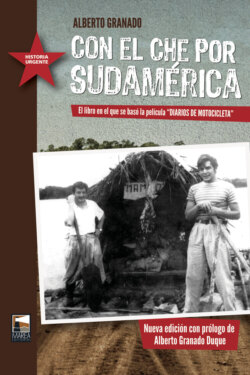

Lago Curruhué Grande, Neuquén, Argentina, febrero 6, 1952. “Al borde del lago Curruhué Grande, nació en nosotros el deseo de escalar algunos de los altos picachos cubiertos de nieve eterna que lo rodeaban. Cuando llegamos a la cima nos deleitamos con el inmenso paisaje que se extendía a nuestros pies. Nos arrojamos varios pelotazos de nieve y después de sacarnos tres o cuatro fotos iniciamos el descenso. Contentos por haber coronado nuestro esfuerzo emprendimos la marcha. ¡Qué lejos estábamos de imaginar las peripecias y penurias que íbamos a tener que soportar antes de poner fin a esa pequeña aventura!”. (Foto tomada por Ernesto).

Luego continué hacia las huertas que se extienden por las afueras de la ciudad. Me sentía feliz, pues no hay nada que haga a una persona ser tan dichosa como ver cumplidos sus sueños. Pensaba en todos a quienes confié mis proyectos en aquellos tiempos aún quiméricos, sobre todo las muchachas que veían en el viaje su más temido rival: Tomasita y la Pirincha, en Villa Concepción; La Negra; Delfina; la Turca, en Chañar; y tantas otras y otros que aún seguirían su vida monótona y opaca, pero con la cual se sentirán felices; vida que yo compartía y gozaba, pero siempre pensando que era un compás de espera hacia la cristalización de la vida llena de cambios que ya he comenzado a vivir, sin que me queje de la vivida.

Cruzaba en mi alegre vagar por unos bañados cubiertos de juncos. Entre los matorrales veía corretear animales que parecían pequeños marsupiales, habitantes de algún misterioso mundo no descubierto aún; pero no eran más que gallaretas adornadas por mi imaginación.

Llegué al fin a las huertas que están arrasadas por el granizo caído unos días antes. Las peras y manzanas, aún inmaduras, cubrían el pasto. Compré a un hortelano unos duraznos para compartir con Fúser.

Cuando volvía, pedí a un chofer de un pequeño camión que me llevara, y en pocos minutos estuve en el hospital. Cené. Le dejé los duraznos a Ernesto, que estaba dormido, y me fui a escribir.

Chichinales, enero 27

Ayer salimos con la salud recuperada y el bolsillo averiado. Llegamos al mediodía a Chichinales, después de dejar atrás pueblos cuyos nombres recuerdan a algún cacique indio como Chelforé o Quequén. Es lo único que dejaron de esa indómita raza los geófagos que desde Buenos Aires, París y Londres enviaban ejércitos de gauchos a “civilizar el desierto”, y de paso matar a los indios y quedarse con sus tierras.

Después de varios retrasos, producidos por pinchazos en las gomas, llegamos a Cipolletti, una de las principales ciudades de esta zona de Neuquén. Pocos kilómetros antes de llegar se nota la presencia industriosa del hombre y la técnica. Los ríos canalizados hacen feraz y rica la tierra hasta entonces estéril. En lugar de matorrales se alzan árboles frutales y grandes extensiones de viñedos.

Luego de varias infructuosas gestiones conseguimos que nos dejaran dormir en la comisaría, en un calabozo vacío. Al lado nuestro, en la celda vecina, había dos detenidos sentados frente a una opípara cena. Eran dos agiotistas detenidos temporalmente, los cuales se ganaban la incondicional y servil voluntad de los pobres agentes policiales dándoles la limosna de algunas botellas de vino.

Es lógico que esto suceda, pues el dinero de las multas que les han propinado a esos ladrones llamados comerciantes no hace más que ir, de las pequeñas arcas donde estaba, a las enormes que poseen cuatro o cinco advenedizos que ocupan cargos oficiales, y de ahí a las de la oligarquía criolla o los bancos extranjeros. Ellos son los que usufructúan, como siempre, el dinero hecho con el esfuerzo del pueblo. Ese dinero debería ir a engrosar el presupuesto de la nación para que esta eduque al pueblo, que solo conoce las bellezas del alcohol, el fútbol o las carreras de caballos. Por siglos ha sido dirigido en esa dirección por la escuela, el púlpito y la prensa, todo en manos de los poderosos y ricos. Se le han cerrado las oportunidades de conocer su propio poder, que al mismo tiempo que originarían su rebelión, aumentarían su lógico deseo de vivir una vida mejor.

Comentando esto con Ernesto, me sorprendió una vez más con una de sus frases llenas de razón; hablando consigo mismo, me dijo:

–Petiso, esto es así. Cara y cruz, siempre las dos caras de la moneda: a la belleza del paisaje y la riqueza de la naturaleza se opone la pobreza de quienes la trabajan. A la hidalguía y desprendimiento de los pobres, la sordidez y espíritu miserables de los propietarios de la tierra y de los encargados de llevar las riendas del Estado.

La expresión me caló hondo, y mientras dormía, entre la algarabía de los deshonestos comerciantes ya medio ebrios, me pareció oír el eco repetido de la voz de Fúser: ¡Cara o cruz! ¡Cara o cruz! ¡Cara o cruz...!

Carretera a Piedra del Águila, enero 28

Salimos a las 9 horas de Cipolletti. Cruzamos la ciudad de Neuquén, en donde compramos víveres. Seguimos hasta la estancia de Cabo Alarcón, donde almorzamos. Al reanudar la marcha comenzó a soplar un violento viento sur que nos azotó despiadadamente. El camino es áspero y el paisaje también. Se alternan cerros pelados con llanos de malezas achaparradas y una soledad inmensa. Kilómetros y kilómetros sin avistar una casa, un animal..., nada. Mientras guiaba, yo pensaba: “Si a nosotros, que sabemos que tras este tramo de carretera desértico nos espera la belleza de los lagos andinos, nos parece terrible el camino, ¿cómo sería para aquellos pioneros que lo recorrieron sin saber cuándo ni adónde llegarían?”.

Mientras mi mente estaba en esta y otras reflexiones llegamos a Picún Leufú, donde cargamos nafta. Luego seguimos rumbo a Bajada Colorada. La aridez del terreno se acentuó aún más, y lo mismo la violencia del viento. Ya no era arena lo que golpeaba el rostro, sino piedrecillas que levantadas por los torbellinos chocaban violentamente contra nuestro cuerpo y las antiparras. Pocos kilómetros antes de Bajada Colorada, comenzó la verdadera precordillera, con subidas empinadas y bajadas bruscas.

Llegamos a Bajada Colorada, a una filial del Automóvil Club Argentino (ACA). Como en todas las que hemos ido la atención fue pésima. Encontramos unos raidistas chilenos que se quejaron al unísono de la mala atención de esta institución, a la cual pagamos para que brinden ayuda a sus afiliados. Presa del burocratismo y el acomodamiento solo usa el dinero que recibe de los socios en viajes al exterior para sus dirigentes, y en propiciar eventos de carreras automovilísticas que le reportan pingües ganancias, pero al afiliado que con su pago mensual ha ido creando esta institución no le dan ningún servicio.

Seguimos rumbo a Piedra del Águila. Debido a los cerros vecinos, la oscuridad llegó mucho antes que los días anteriores. Encontramos una alameda y nos desviamos pensando que era la entrada de alguna estancia. Antes de los 500 metros, el camino desapareció entre matorrales. Dejamos la moto y seguimos a pie hacia lo que creíamos que era una casa en penumbras. Resultó ser el resto de un antiguo fortín, especie de avanzada de los ejércitos de Buenos Aires en las tierras de los indios pampas, y que se llamó Fortín Nogueras. Volvimos en plena penumbra a la moto. Retomamos la carretera azotados por el viento que parecía ahora más violento, en contraste con el reparo que nos brindara la alameda.

A los pocos kilómetros, andando casi a ciegas, caímos consecutivamente en tres baches y al salir del último me sentí despedido hacia adelante. Se había roto el cuadro de la moto. Febrilmente tratamos de montar la tienda de campaña, pero el vendaval nos impedía hacerlo. Por fin colocamos la moto contra un poste telegráfico, atamos en él un extremo de la tienda y con el resto hicimos una especie de muro que contenía la fuerza del pampero. Por la cercanía de la moto y del poste no podíamos hacer una hoguera, así que nos embutimos toda la ropa, nos metimos en las respectivas bolsas de dormir, y antes de entregarme en los brazos de Morfeo, le dije a Fúser irónicamente:

–Esta vez la moneda cayó de canto.

Piedra del Águila, enero 29

Hoy, luego de atar el manubrio con alambres para unirlo al cuadro, poco a poco llegamos a esta ciudad. Aquí soldamos la rotura. No conseguimos albergarnos y pedimos permiso para hacerlo en el taller mecánico donde nos habían arreglado la moto. Metidos en el foso de engrase estamos pasando la segunda incómoda noche del viaje.

Carretera a San Martín, enero 30

Llegamos al río Collón Cura, e hicimos el primer cruce de la moto en una balsa que corre a lo largo de un cable, para evitar que la rápida corriente la arrastre.

A los pocos kilómetros del recorrido, encontramos un camino que lleva a una estancia. Entramos para tratar de comprar algo de carne para almorzar. La casualidad nos puso en el camino de ese establecimiento, que es una muestra de la penetración de los junkers alemanes, nazis por supuesto, en la Patagonia. De eso se habló en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, pero luego las noticias fueron silenciadas. El dueño es un alemán relativamente joven, con el aspecto típico de un oficial prusiano. Su apellido lo dice todo: Von Put Camer.

La construcción del casco de la estancia imita las edificaciones de la Selva Negra alemana. Han traído hasta ciervos, que en estos años se han adaptado y reproducido en las zonas circundantes. Recorrimos todo lo que pudimos, pues el latifundio es extensísimo. Lo atraviesa el río Chimehuín, que es un clásico río de montaña: torrentoso, profundo y cristalino; muestra en su seno decenas de truchas arco iris.

Nos olvidamos del alemán y de las conjeturas y nos metimos en la magia de la pesca. Un peón nos prestó un aparejo y pescamos varias truchas. Pensábamos comerlas asadas, pero en el camino nos encontramos un bosquecito de cerezas, el Pelao comió algunas, pero yo me di un atracón tal, que no pude comer ni los pescados, ni un costillar que asó Fúser y que tenía un aroma inigualable, y tuve que resignarme a pasar la noche y parte del día siguiente cagando.

Orillas del lago Nahuel Huapi, febrero 8

Son aproximadamente las 20 horas. Hace exactamente una semana irrumpíamos a esta misma hora en la ciudad de San Martín de los Andes. Ahora estamos a orillas del lago Nahuel Huapi, a unos 90 kilómetros de Bariloche. Frente a mí se extiende el lago de un hermoso color azul hasta hace unos instantes. Al ponerse el sol, se ha tornado en una ondulante superficie plateada. Al frente se alzan majestuosos los Andes, velados por una niebla azulina que le da mayor realce a su belleza. Mientras observo cómo el sol se oculta entre dos picachos nevados, trato de concentrarme para poder transcribir más o menos detalladamente todos los mínimos, pero para mí trascendentales hechos acaecidos en esta semana.

El jueves 31 nos alojamos en un galpón de Parques Nacionales, en San Martín de los Andes. Conocimos al intendente, que es muy gaucho y muy preocupado por la conservación de la flora y la fauna. También conocimos al sereno, que es un poema folclórico. Un gaucho típico de 150 kilogramos de peso que le cuesta desplazarse. Le gusta la charla y el tintillo, y nos quería retener a toda costa. Dormimos allí. Al amanecer, con una mochila de víveres salimos a conocer el lago Lácar. Las montañas lo rodean completamente, las laderas están cubiertas de árboles inmensos. Todo dimana una belleza primitiva y una serenidad que me subyugaron.

Mientras tomábamos mate frente al lago, fabricamos en sueños el Pelao y yo un Laboratorio Clínico de Investigación y Servicio, con un helicóptero para salir todas las mañanas a buscar el material de los dispensarios situados en la zona.

Salidos del ensueño volvimos al galpón y aceptamos una proposición de don Olate, el sereno, para trabajar como sus ayudantes en la preparación de un asado de cordero, en un almuerzo que el ACA les daba a unos corredores de automóviles.

Durante todo el día acarreamos leña, hicimos fuego, subimos y bajamos el asador bajo la experta dirección de don Olate, que tal como esperábamos descargó todo el trabajo sobre nosotros, pero lo hacíamos con gusto.

“Probamos” bastante el asado y lo regamos con abundante vino. Este nos instó a robarnos tres botellas de las muchas que había.

Fúser se hizo el borracho, nos alejamos con ellas bajo la camisa y las escondimos en un hueco, cerca de la carretera, y muy orondos subimos a hablar con un nuevo personaje: don Pendón, un perfecto hermafrodita. Es un hombre, pero todo en él –la voz, el cabello, los senos, la forma de caminar– es propio del sexo femenino. En el cariotipo debe tener más X que un libro de matemáticas.

Hablando con él comentamos que somos cordobeses. Nos informó que él trabaja con una compañía constructora donde hay varios cordobeses, y que uno de ellos se llama Luis Loyola. Le dije enseguida:

–Ese muchacho es de Villa Concepción del Tío, seguro que es un amigo mío –y agregué antes de separarnos–, si lo ve, dígale que aquí está Granado.

Mientras tanto ya había anochecido. Recogimos los restos del asado para la cena. Hicimos tiempo disimuladamente para que todos se fueran, y muy contentos de nuestra “viveza”, fuimos a buscar las botellas... Se habían evaporado.

El día 3 fuimos a ver las carreras de autos, ya que debido a nuestro buen trabajo en el asado nos dieron como premio dos entradas. Fue un espectáculo aburrido. Cuando regresábamos, un jeep se nos interpuso, era don Pendón que traía a Luis Loyola.

Después de los abrazos y preguntas de rigor fuimos a un bar. Allí nos estaban esperando Tomasito León, Horacio Cornejo y Alfredo Moriconi, viejos amigos míos también de Villa Concepción del Tío. La alegría que exteriorizaron los tres fue tan grande, que me sentí emocionado y feliz. Enseguida comenzaron los brindis y resolvimos irnos a Junín de los Andes, donde ellos viven. Dejamos en San Martín la carpa, los catres, etcétera, y salimos: ellos en el jeep y nosotros en la moto. Una vez en su casa comimos opíparamente y dormimos como lirones. Al día siguiente nos llevaron al campamento donde trabajan. Soldaron de nuevo, esta vez con soldadura eléctrica, el cuadro de la moto.

Por la noche asamos un corderito bastante bien regado con vino de la región que es muy sabroso. Todo estaba muy bueno, pero lo que hacía que todo me pareciera bello era el cariño y afán de agasajarnos de los villareños. Recordamos los bailes, los picnics que patrociné y que luego, según decían, no volvieron a resurgir. Desfilaron todas mis conquistas amorosas: Tomasita, la Pirincha, la Liebre, la Gorda, hermana de Tristán y Horacio. En fin, que parecía que había tenido más aventuras que Casanova.

Después de soslayar esa conversación, pues estaba casualmente un hermano de una de mis presuntas seducidas, seguimos tomando y comiendo. Para rememorar viejos tiempos salimos a dar una serenata, a capella, a la gringa de Horacio, que es la madre de los Cornejitos.3 La despertamos y seguimos la fiesta en su casa hasta el amanecer. Nos levantamos tarde por efecto de los tragos y no pudimos salir ese día. Entonces se organizó otra cena de despedida, al final de la cual nos sirvieron champán. El Pelao está admirado del cariño que dejé en aquel pueblo. Yo también.

El día 6, después de prometernos mutuamente encontrarnos en Villa Concepción del Tío un 8 de diciembre, fecha patronal del pueblo, emprendimos el regreso a San Martín de los Andes.

El camino, muy malo y arenoso, nos obligó a andar despacio y pese a eso nos caímos varias veces, aunque sin mayores consecuencias. Pronto comenzó a mejorar tanto el camino como el paisaje. Una carretera de cornisa, tan pintoresca como peligrosa, nos llevó al lago Curruhué Chico, y pocos kilómetros después al Curruhué Grande. Este es un lago hermosísimo, rodeado de altos picachos, muchos de ellos cubiertos de nieve eterna. Inmediatamente nació en nosotros el deseo de escalar uno de ellos. Llegamos a la casa de un guardabosques y le pedimos que nos cuidara la moto. Le compramos dos panes y empezamos el ascenso.

Al comienzo seguimos el curso de un arroyo que desemboca en el lago. El arroyo está completamente ocupado por enormes árboles como el copihué, lenga, roble, fresno, etcétera. El agua serpentea entre y sobre troncos muy grandes derrumbados por el rayo y el viento.

A medida que ascendíamos, la pendiente se hacía más escarpada y el arroyo iba formando caídas de agua cada vez de mayor tamaño. Llegamos a una cascada bastante grande que nos obligó a dejar el curso del arroyo e internarnos en un espeso cañaveral sombreado por enormes árboles.

Luego de cuatro horas de penosa ascensión llegamos a la parte boscosa del cerro y nos desviamos hacia un peñón que se yergue aparentemente inexpugnable. Subimos casi a gatas, agarrándonos de los peñascos y aprovechando cualquier accidente del terreno.

Cuando estábamos a pocos metros del glaciar que corona la cima, Ernesto, que encabezaba la marcha, se aferró a una enorme piedra para subir apoyado en ella, pero esta se desprendió del resto de la roca. Desesperadamente trataba de sostenerla pues si caía lo arrastraba. Corrí a su lado y sostuve parte del peso con una mano, pero como no podíamos hacer pie para afincarnos corríamos el riesgo de ser arrastrados los dos. Con un poderoso esfuerzo nos separamos, él a la izquierda y yo a la derecha del pedrusco, lo dejamos deslizar entre ambos. Recién en ese momento cuando vi cómo descendía la enorme roca tropezando, saltando, para terminar haciéndose añicos a cien metros de nuestros pies tuve la verdadera dimensión del peligro que habíamos pasado.

Después de un breve descanso, reiniciamos la marcha y a las diez horas llegamos al glaciar donde nos deleitamos con el inmenso paisaje que se extendía a nuestros pies. Nos arrojamos varios pelotazos de nieve y después de sacarnos tres o cuatro fotos iniciamos el descenso.

Contentos por haber coronado nuestro esfuerzo emprendimos la marcha. ¡Qué lejos estábamos de imaginar las peripecias y penurias que íbamos a tener que soportar antes de poner fin a esa pequeña aventura!

Comenzamos el descenso por el curso abierto de las aguas del deshielo, asiéndonos de las ramas de los arrayanes, que a esa altura crecen como matorrales. Había que hacerlo casi a gatas, pues las ramas ocupaban todo el espacio entre la pared del cerro y el abismo que se abría ante nuestros pies.

El descenso se hacía cada vez más lento. Cuando ya se ocultaba el sol nos encontramos de buenas a primeras con un acantilado cortado a pico que interrumpía el camino. Nos quedaba en la emergencia optar entre volver atrás, cosa por demás suicida, o tratar de ascender por la ladera con la ayuda de las ramas de los colihues,4 hasta volver a encontrar un nuevo sendero. Fúser abrió la marcha. A los pocos metros de altura encontró un caminito muy estrecho que más abajo se internaba en el bosque de la ladera. Acto seguido comencé yo la ascensión. Cuando estaba próximo al borde sentí que se desprendía el pedrusco en que se apoyaba la punta de mi bota. En un esfuerzo desesperado me aferré a unos arbustos que crecen en las grietas; angustiado veía como sus débiles raíces se iban desprendiendo con el peso de mi cuerpo. Afortunadamente mis pies encontraron una grieta, y metiendo mis dedos en otra me sostuve unos instantes para tomar resuello. En ese momento Fúser, que al verme casi llegar al sendero había seguido el descenso, se volvió al presentir algo extraño en mi tardanza y desde arriba me dio una mano. Jadeante por el esfuerzo me volví a contemplar las antiparras que se habían caído durante mi lucha contra el abismo. Desde el fondo del mismo, y por efecto de los últimos rayos del sol, parecían un par de ojos haciéndome un guiño que dijera: “De buena te salvaste, ¿eh?”.

Siguió el descenso a través del bosque y de los cañaverales envueltos en sombras, dábamos tropezones con los enormes troncos, caíamos, nos levantábamos y volvíamos a caer. Estábamos cansados, pero eso sí; animosos y contentos, matizando con una ocurrencia cada caída, o cada vez que nuestras ropas enganchadas a las matas nos impedían seguir. Al fin, alrededor de las 23 horas, nos encontramos otra vez con el arroyo. Seguimos su curso y al poco rato se nos presentó el maravilloso espectáculo del lago iluminado por la luna. A pesar de nuestro deseo de descansar no pudimos menos que sentarnos en el lindero del bosque a admirar toda la belleza del lago y los cerros que lo rodean, en ese momento plateados por la luz de la luna parecían bosques petrificados allí donde había sombras. Finalmente llegamos a la casa del guardabosques. Dormimos en la cocina.

Al otro día por la mañana bordeamos el lago Lolog, llegamos a San Martín de los Andes; cargamos nuestras cosas y partimos. Pasamos a orillas del lago Machónico, y luego bordeamos el Villarino, después el Hermoso y el Correntoso. Finalmente decidimos quedarnos a descansar en el próximo que encontráramos. A los pocos kilómetros de haber tomado esa resolución se nos presentó el lago Espejo Grande. Imposible describir su belleza y serenidad; su nombre lo dice todo. Aquí tuvimos un incidente que terminó cómicamente, y que puso de manifiesto una vez más la capacidad de Ernesto para actuar rápido y de forma adecuada en el momento oportuno.

Acampamos debajo de un arrayán florecido, casi pegado al lago. Comimos carne en lata y nos propusimos llenar el resto de nuestros estómagos vacíos con mate y pan duro.

De pronto apareció un caminante. Se nos acercó y saludó. Lo invitamos a que se sentara para tomar mate con nosotros. Aceptó y comenzó una larga conversación, que a veces era diálogo y otras solo un monólogo. Comenzó haciendo el elogio a la moto, preguntándonos su precio, la capacidad de cilindrada, etcétera. Luego su atención se centró sobre los bolsos de cuero del equipaje, y más tarde sobre la calidad de nuestras camperas.

Él hacía el mayor gasto de la conversación, yo le contestaba con mesura para no darle pie a su verborrea. Fúser no abría la boca, se limitaba a cebar mate. Al poco rato nuestro visitante comenzó a hablar de un ladrón chileno que merodeaba por la zona. Nos hizo una serie de advertencias sobre la peligrosidad de dormir al aire libre estando por ahí ese delincuente chileno que podría dejarnos sin moto, sin ropa y sin dinero. Yo le contestaba acorde con las circunstancias. Fúser, mudo como una esfinge, cebaba mate y observaba un par de patos que nadaban casi pegados a la orilla, cortejándose.

El fulano seguía con su cantaleta del ladrón chileno y procuraba sacarle conversación al Pelao. De pronto, en un instante de silencio, Ernesto sacó de la caña de la bota el revólver Smith Wesson que cargaba y casi sin apuntar disparó sobre uno de los patos, que dio un graznido y quedó flotando de costado. Sorprendido por el disparo, el inoportuno visitante se paró de un salto y dejando el mate que estaba sorbiendo se despidió apresuradamente y retomó su camino, seguido de las carcajadas estruendosas de Fúser.

Después de dormir al lado de la moto tapados con la lona de la carpa (nos dio fiaca armarla por una sola noche), al amanecer salimos rumbo a Bariloche. Luego de casi once horas de marcha desembocamos frente al famoso Nahuel Huapi, donde estamos.

Tratar de describirlo sería repetir todos los lugares comunes. ¿Cómo expresar con palabras los colores cambiantes del agua y el cielo, la inmensidad de los picos nevados y la serenidad de todo el paisaje? Lo que puedo decir es que una vez más, sin previo acuerdo, nos desviamos de la carretera y nos acercamos hasta casi tocar el agua. Nos dedicamos a mirar y admirar toda la grandeza que se nos ofrecía a la débil luz de los moribundos rayos solares. Al fin solo las llamas de nuestra hoguera iluminaban tenuemente un trozo de la playa, y permitían vislumbrar la copa cuajada de flores del arrayán bajo el cual estamos acampados.

3 Se refiere a la madre de los hermanos Cornejo.

4 Planta gramínea, oriunda de Argentina y Chile, que se caracteriza por su madera dura.