Читать книгу Auf der Spur der Sklavenjäger - Alexander Röder - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

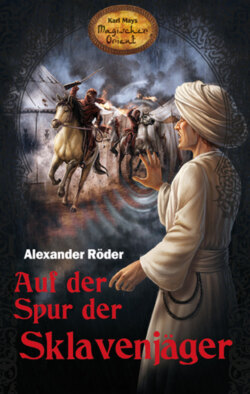

Prolog Ein Schreckensbild

ОглавлениеMein Erwachen vollzog sich ganz langsam. Es kam mir vor, als befände ich mich in einem tiefen Brunnen und stiege nun Stufe für Stufe nach oben. Langsam, ganz langsam. Ich fühlte, dass mein Körper auf einer weichen Unterlage ausgestreckt war, der Kopf zwischen Kissen verborgen. Irgendwo hörte ich ein Pferd wiehern und meinte auch Männerstimmen zu vernehmen, ruhig, geschäftig, aber fern und nicht auf mich bezogen. Ich drehte mich ein wenig und öffnete die Augen.

Ich war in einem Zimmer und lag auf einem Bett. Das Zimmer war erstaunlich groß und statt Glasfenstern hatte es quadratische Öffnungen, die mit Tüchern verhangen waren. Einige davon waren hochgerollt und oben mit Schnüren gehalten, sodass ich hinaussehen konnte. Dem Licht nach schien es später Nachmittag zu sein.

Langsam kam die Erinnerung daran, dass ich mich gestern Abend völlig übermüdet schlafen gelegt hatte, und auch, dass ich heute Morgen nur kurz erwacht war, mich in einem benachbarten Waschraum schnell erleichtert und dann eine, nein, zwei Feigen gegessen hatte, die sich auf einer Schale neben der Schlafstatt befanden. Ich hatte einen Schluck Wasser zu mir genommen, ein Fladenbrot angebrochen – und musste dann gleich wieder eingeschlafen sein.

Den Tag über hatte ich traumlos und entspannt geschlafen. In der Nacht zuvor waren allerdings wilde Träume über mich gekommen von angreifenden Sklavenjägern, dunklen, unterirdischen Flusspassagen, dem Ritt durch einen Wasserfall und einem erstickenden Eintauchen in Treibsand. Diese Träume waren erfüllt gewesen von einer machtvollen Königin, einem peitschenden Sklavenverkäufer, einem irrlichternden Dämon, von Schlangen, Skorpionen, Skeletten, riesigen Sandwürmern und von einem Schuss auf mich – und vom existenziell entsetzlichen Gefühl, zu einer Statue erstarrt zu sein und lediglich hören und sehen zu können, aber ansonsten zu Bewegungslosigkeit verdammt zu sein. Ich hatte mich in einer Hafenstadt gesehen, in einer Wüste, in einer arkanen Universität und zum Schluss in einem kleinen Königreich, das es gar nicht gab.

Ich wischte diese aufwühlenden Träume weg, von denen ich allerdings wusste, dass sie ein Nachhall von Erlebtem waren. Langsam richtete ich mich auf und schwang meine Beine heraus aus dem Möbel, das ich Bett nennen musste. Ein riesiges weißes Laken lag auf einer weichen Landschaft von Polstern unbekannten Inhalts, darauf lagen weitere Kissen sowie eine zusammengedrückte Wolldecke.

Als ich an mir hinabblickte, sah ich, dass ich einen weißen und leichten Stoffburnus trug, der hier im Orient als Hauskleid dienen konnte, den ich zuhause in Radebeul jedoch wohl ein Nachthemd genannt hätte. Ich erinnerte mich, dass ich dieses Gewand gestern auf dem Bett liegend vorgefunden und übergestreift hatte.

„Was befehlt Ihr, Effendi?“

Plötzlich standen zwei Diener im Zimmer. Meine wenigen Bewegungen konnten lediglich leiseste Geräusche verursacht haben, die dennoch ausgereicht hatten, um wartendes Personal herbeizurufen.

Es war angenehm warm, ich verspürte keine Wüstenhitze, die Luft roch nach ebenso fernen wie unbekannten Kräutern, die ich nicht zuzuordnen vermochte. Die Geräusche von draußen hatten nicht zugenommen. So spürte ich eigentlich nur Friedlichkeit um mich, deshalb wusste ich für den Augenblick gar nicht, was ich sagen sollte.

„Eure Gefährten und unser Herr befinden sich im Haupthaus“, erläuterte einer der Diener in freundlichem Ton nach einer Weile. „Wir bereiten bereits das Mahl für den Abend vor.“

„Aber Ihr wollt Euch sicher vorher erfrischen, Effendi“, meinte der andere. „Wir können Euch ein Bad bereiten.“

„Ein Bad wäre sicher herrlich“, gab ich ebenso freundlich zurück. „Danke.“

Sie verschwanden und kamen nach wenigen Minuten mit einigen Krügen voll heißem Wasser wieder, die sie in den Waschraum nebenan brachten. Als ich ihnen folgte, sah ich ein gemauertes und in den Boden eingelassenes Becken in Manneslänge mit einer Tiefe von etwa einer Elle, in das man sich flach hineinlegen konnte. Daneben war ein eiserner Pumpenschwengel, der offenbar mit einem Brunnen oder einem Wasserreservoir verbunden war und über den ein Diener das Becken mit kaltem Wasser füllte, während der andere die Krüge mit heißem Wasser zumischte, von denen er weitere nachholte. Zusätzlich wurden zwei Krüge mit Heißwasser danebengestellt.

„Unser Herr meinte, Ihr bevorzugt es, Euch selbst zu reinigen“, verbeugte sich einer der Diener, als alles bereit war. „Aber wenn Ihr dennoch Bademädchen benötigt, müsst Ihr es nur sagen.“

Rasch verneinte ich und bedankte mich.

„Nehmt Euch, der Ihr Gast unseres Herrn seid, nun Zeit.“ Mit diesen Worten zogen sich die Diener zurück.

Neben dem Becken standen in einer Nische Öle und Seifen, außerdem lagen Tücher verschiedener Größen bereit.

Ich zog mein Nachtgewand aus und legte mich der Länge nach in das Becken, das an der einen Seite etwas nach oben anstieg, sodass die Schultern höher lagen und der Kopf nicht unter Wasser kam. Nach dem weichen Bett fühlte sich die Steinunterlage zunächst hart an, aber das Wasser war bestens temperiert, sodass ich dennoch entspannt liegen konnte. Nach einem Augenblick war die Entspannung sogar so groß, dass ich sehr an mich halten musste, um nicht wieder einzuschlafen.

Als ich nach einer guten halben Stunde wieder in mein Schlafgemach zurückging, fand ich dort meine gesamte Reisekleidung vor. Meine Hosen waren gereinigt und ausgeklopft, mein Hemd gewaschen, meine Jackenärmel an einigen Stellen geflickt, wo sie Ausrisse gezeigt hatten, und meine Stiefel waren nicht nur gesäubert, sondern auch mit einem Öl behandelt worden.

Jetzt kleidete ich mich an und verließ das Zimmer.

Gestern Abend war ich wohl zu müde gewesen, um all das wahrzunehmen, was sich nun meinem Auge darbot. Ich wusste, dass ich mich in der Nähe von Taif befand, dem Hauptort des haschemitischen Emirats, das sich in etwa mit der Landschaft Hedschas am Roten Meer deckte. Ich befand mich auf dem Landsitz meines Freundes Haschim, doch von der Ausdehnung und der Architektonik der Anlage her wähnte ich mich eher auf einer argentinischen Hacienda oder Estancia, jedenfalls auf einem angelegten Oasenparadies und Farmland, das ich so im vorderen Orient noch nie gesehen hatte und für das es in der arabischen Sprache auch gar keinen Begriff gab.

Um ein zweistöckiges Haupthaus gruppierten sich einige flache Wohngebäude, die augenscheinlich für Gäste und Familienmitglieder sowie Bedienstete erbaut waren. Es gab Ställe für Pferde, gemischte Gras- und Sandflächen für Kamele, ich sah Ziegenpferche und hörte das Gurren von unbekanntem Federvieh – von Truthähnen oder Gänsen oder anderen Großvögeln –, und über das Gelände lief ein Straußenpaar, wie ich es lediglich einmal im Osten Afrikas gesehen und keinesfalls hier im Westen Arabiens vermutet hatte. Seitlich vom Haupthaus stand ein gewaltiger steinerner Ziehbrunnen, und daneben war ein kleiner Teich angelegt, den ein paar Wasservögel sich zum Domizil erkoren hatten. Dahinter sah ich angepflanztes Gemüse, Dattelpalmen in allen Höhen, Feigenbäume, einige Obststräucher und sogar Orangenbäume und Quittengewächse.

Ein Ort, der mir dem Paradies nahe zu kommen schien.

Wohl begünstigt durch das milde Klima vor den Bergen und durch einen guten Boden, war das Landgut aber mit Sicherheit doch erst durch gezielte Brunnenbohrungen und eine durchdachte Bewässerungsanlage zu diesem fruchtbaren Flecken gemacht worden. Meine Hochachtung vor Haschim stieg in diesem Moment wieder ein Stück weiter.

Ich blickte erneut zu den Kamelen hinüber. Es waren Meharis, soweit ich das auf die Distanz erkennen konnte, die edelste Rasse unter den Dromedaren, die schnellsten und intelligentesten unter den Wüstenbewohnern, die eine Wegstrecke bis zu 120 Kilometer am Tag bewältigen konnten. Hier sah ich sie gemütlich, ja fast gelangweilt, ein paar Gräser rupfen und in der Nachmittagssonne dösen.

Ein friedliches Bild, das in seiner Beschaulichkeit auch mich dazu brachte, weiterhin jeglichen Zeitlauf zu ignorieren und einfach über dieses Anwesen zu schauen. Weit hinter den Kamelen sah ich plötzlich ein Rudel schlanker Vierbeiner herbeieilen, in Richtung auf ein Wasserloch, das schon außerhalb des eigentlichen Hofguts lag. Waren das etwa Gazellen?

„Es sind Springböcke, Freund Kara“, hörte ich da die Stimme von Haschim neben meinem Ohr. Er war an mich herangetreten und legte nun den Arm um meine Schulter. Eine Geste der Freundschaft, der Zuneigung, auch der Begrüßung an diesem Tag, an dem ich so lange geschlafen hatte.

Ich nickte kaum merklich, sagte aber zunächst nichts, sondern blickte weiterhin versonnen hinaus zu den Tieren, die ich nun auch als Springböcke erkannte. Erst als sie schließlich das Wasserloch erreicht hatten, drehte ich mich zur Seite, umarmte meinerseits meinen Freund und sagte: „Lass uns nun zu den anderen gehen.“

Haschim lächelte. „Halef fragt schon wieder nach einer Mahlzeit. Einen Tag lang nichts zu tun, scheint bei ihm mehr Hunger zu erzeugen als der härteste Ritt oder der anstrengendste Kampf.“

„Halef hat erst dann Hunger, wenn er sich vorstellt, was er essen könnte“, erklärte ich. „Als an Kargheit gewöhnter Bedu lässt erst seine Phantasie seine Geschmacksknospen wachsen.“

Wir lösten uns voneinander und gingen auf das Haupthaus zu, dessen Türflügel weit und einladend offenstanden.

Drinnen saßen tatsächlich meine beiden Freunde und Reisebegleiter Hadschi Halef Omar und Sir David Lindsay an zwei Seiten eines großflächigen, aber niedrigen Tischs, auf dem zwar schon etwas Obst lag und ein paar Karaffen mit Wasser und Tee standen, der ansonsten jedoch noch ohne Speisen war.

„Sihdi!“ und „Mr. Kara!“ hörte ich gleichzeitig, und ebenso gleichzeitig sprangen sie auf und eilten auf mich zu.

„Wir haben dich schlafen lassen“, meinte Halef überflüssigerweise, denn wir waren ja auf Scheik Haschims Heimstatt eigens eingeladen worden, um uns ein paar Tage von den Strapazen der letzten Wochen zu erholen. „Wir haben auch nach dem Frühstück nur geruht.“

„Außer dass Mr. Halef es nicht lassen konnte, einen flotten Kamelritt zu wagen“, grinste der englische Lord, der wieder in sein bestes Karo gekleidet war.

„Haschim hat auch besonders edle Tiere, um die ihn jeder Araber beneidet. Du musst dir unbedingt seine Meharis anschauen!“ Halefs Augen leuchteten, als Wüstenbewohner wusste er um die Qualität dieser Tiere.

„Über meine Kamele können wir auch gerne beim Essen reden“, meinte Haschim, und ich sah durchaus Stolz in seinem Gesicht aufblitzen.

Während wir uns nun auf die an allen vier Seiten des Tischs aufgetürmten Kissen niederließen, klatschte er ein paarmal in die Hände, und eine kleine Abordnung seiner Dienerschaft eilte geschwind herbei, um den Tisch sowie einige kleinere, zusätzlich herbeigebrachte Beistelltische mit vielerlei Speisen zu füllen. Ich will, nein, ich kann sie nicht in all ihrer Fülle beschreiben, lediglich auf eine will ich hier eingehen: zum einen, weil sie zuerst aufgetragen wurde, zum anderen, weil sie eine äußerst amüsante Reaktion meiner Freunde auslöste.

Obwohl man im Orient meist mit den Fingern der rechten, der ‚reinen‘ Hand isst, hatten die Diener Holzlöffel und kleine metallene Messer an unsere Plätze gelegt, daneben Wasserschalen für die Finger sowie Handtücher. Direkt vor jeden von uns stellten sie nun je ein gusseisernes Pfännchen, gerade heiß vom Herd genommen. In jedem Pfännchen befand sich eine ordentliche Portion Rührei, angemacht mit allerlei Kräutern, darauf lagen einige Streifen Zucchini und angeschmorte Paprika sowie kross angebratene, hauchdünne und verführerisch riechende Streifen …

„Bacon!“, rief da Sir David entzückt aus. Rührei mit Speck ist schließlich eine Delikatesse für einen Engländer und auch für die meisten Kontinentaleuropäer. Halef verstand zwar nur wenige Brocken Englisch, die er bei unseren gemeinsamen Abenteuern aufgeschnappt hatte, und das englische Wort für Schinken gehörte nicht dazu. Doch an Lindsays Entzücken und sowohl am Geruch als auch am Aussehen der köstlichen Speise wuchs in ihm ein schrecklicher Verdacht. Ein ungeheuerlicher Verdacht sogar, da Haschim, Prinz der königlichen Haschemitenfamilie, zwar als Magier und durch seine vielen Reisen bis ins christliche Europa sicher etwas freigeistig geworden, aber in seinem festen Glauben doch weiterhin Moslem geblieben war. Und dass er dazu noch in seiner Heimat, unweit der heiligsten Stätten in Mekka und Medina, die seine Familie gegen alle Ungläubigen verteidigte, seinen Gästen Fleisch des unreinsten aller Tiere aufzutischen wagte – dieser Gedanke löste bei Halef die Vorboten einer Panik aus.

Während Lindsay sofort zugriff und sich gleich zwei Scheiben des vermeintlichen Schweinespecks in den Mund schob und dann schier unanständige Laute der Verzückung von sich gab, beantwortete Haschim die am Tisch unausgesprochene Frage mit einem ganz feinen Lächeln, das sich lediglich in seinen Augenwinkeln zeigte:

„Das Wasserloch, das ich für meine Tiere habe graben lassen, lockt gelegentlich auch Räuber an, deshalb wird es Tag und Nacht von einem treffsicheren Beduinen bewacht, dessen Waffe eine Durchschlagskraft besitzt ähnlich deinem Bärentöter, Kara. Vor zwei Tagen hat uns der Herr mit dem dicken Kopf besucht, und mein Wächter hat ihn mit einem Schuss zwischen seine Augen erlegt. Das Fleisch einer Löwentatze ist wahrlich eine große Delikatesse, zu dünnen Streifen geschnitten und in Olivenöl vorgesotten, hierauf auf dem gerührten Ei eines Straußen serviert, ist es das Beste, was ich euch, meine Freunde, vorzusetzen vermag.“

Jetzt schaute er nach Norden, nach Mekka, und verneigte sich kurz. „Und wir danken Allah, unserem Einen Gott und dem Schöpfer allen Lebens, für Speise und Trank, und wir ersuchen ihn, dass er die Stärke und die Würde dieses königlichen Tiers auf uns übergehen lasse! Bismillah – im Namen Allahs!“ Damit war das Mahl eröffnet.

Sir David schaute für einen Moment verlegen auf, weil er schon vor dem Tischgebet des Gastgebers zugegriffen hatte, aber da wir alle so taten, als hätten wir es nicht bemerkt, nahm er höflich einen Löffel und teilte das Rührei in kleine Portionen. Und auch Halef griff nun – sichtlich erleichtert – zu und aß mit großem Appetit.

Es mögen gut zwei Stunden gewesen sein, die wir so zusammensaßen, den immer wieder frisch ergänzten Speisen zusprachen und zum Schluss bei arg süßen kandierten Früchten und Nüssen anlandeten. Natürlich drehten sich dabei unsere Tischgespräche um das unmittelbar zuvor Erlebte.

Da war es der englische Lord, der eine bislang unausgesprochene Frage anschnitt: „Haben wir eigentlich das erreicht, was wir mit unserer Aktion in Dauha erreichen wollten?“

Diese Frage hätte die holländische Witwe Marijke van Beverning stellen können, die vor wenigen Tagen noch bei uns gewesen war. Aber sie hatte der Einladung Haschims nicht folgen wollen, sondern trennte sich von uns, um nach Dschidda zu reiten, wo sie auf ein Schiff hoffte, das sie durch den Suezkanal bringen würde, um dann von Kairo aus in ihre Heimat zu gelangen. Da wir am Ort unseres Abschieds bereits im Land von Haschims Familie waren, konnte er zwei Beduinen verpflichten, sie sicher nach Dschidda zu geleiten.

Die Holländerin hatte uns zu Hilfe gerufen, europäische Sklavinnen zu befreien. Das hatten wir auch getan, und die unvermeidliche Folge war, dass wir dazu einige Menschen getötet hatten: Sklavenjäger, Sklavenhändler. Auch wenn sie es verdient haben mochten, belastete mich doch jedes Leben, an dessen Auslöschung ich beteiligt war.

„Wir haben die Frauen befreit, wir haben sie heimlich auf Turnersticks Schiff verfrachtet, und wir haben gesehen, wie das Schiff unbehelligt abgelegt hat“, fuhr Lindsay fort. „Doch wissen wir, ob die Frauen sicher in ihre Heimat gelangt sind?“

„Zumindest bis Aden sind sie wohlbehalten gekommen“, erinnerte ich. „Die Sabäerin, die wir in ihrem geheimnisvollen Heimatreich wiedergetroffen haben, hat es uns berichtet. Und sie hat auch angegeben, dass zwei Inderinnen im Persischen Golf auf ein britisches Kriegsschiff umgestiegen sind, das sie nach Indien bringen wollte.“

„Dann müsste Turnersticks Schiff anschließend das Rote Meer entlanggesegelt sein, den Suezkanal durchquert haben und sich jetzt irgendwo im Mittelmeer befinden.“ Sir David hatte die Meeresroute für sich weiterberechnet. „Aber der Arm der Sklavenhändlerorganisation könnte weit in die osmanischen Behörden hineinreichen, und es ist sicher ein Arm, dem viel Geld zur Verfügung steht und der von uns arg gedemütigt wurde.“

„Die Organisation hat mehr als diese Frauen verloren“, meinte Halef. „Sie hat ihr Gesicht verloren.“

„Aber sie waren – voller Rachsucht – nur hinter uns her“, wandte ich ein. „Sie sind es wohl immer noch, obwohl sie nicht wissen können, mit wem sie es zu tun hatten – schließlich sind wir im Sklavenhändlerhaus als vorgebliche Käufer anonym aufgetreten, und die wenigen Diener, die unsere Gesichter gesehen haben, werden uns ob unserer Verkleidung kaum beschreiben können. Und der Trick, wie wir die Frauen als friesische Matrosen auf Turnersticks Schiff geschafft haben, hinter den konnte niemand kommen. Für die Sklavenhändler sind die Frauen auf völlig unbekannte Weise aus Dauha verschwunden.“

Wir sahen uns eine Weile still an, wobei ich wahrnahm, dass Haschim etwas sagen wollte, es aber noch zurückhielt. Ich war allerdings innerlich etwas unruhiger, als ich das nach außen zeigte, denn ich erinnerte mich nun wieder, dass mein heißsporniger Halef bei der Befreiung der Frauen Abu Kurbatsch gegenüber in einem unvorsichtigen Satz seine Herkunft als Haddedihn offenbart hatte. Kurbatsch war tot, aber falls ein Diener etwas aufgeschnappt haben sollte …

„Die Sklavenhändler sind Geschäftsleute“, spann ich den Gedanken fort. „Ihnen ist ‚Ware‘ abhandengekommen. Die haben sie abgeschrieben, und – so schlimm es klingt – sie haben sich woanders ‚frische‘ Ware geholt und sich nicht auf die Suche nach den von uns befreiten Frauen begeben.“

Jetzt räusperte sich Haschim vorsichtig. „Ich verfüge über eine Möglichkeit herauszufinden, ob die Frauen in Sicherheit sind.“ Nach einer kleinen Pause ergänzte er: „Meinem Freund Kara wird diese Methode allerdings nicht gefallen.“

Halef, Sir David und ich sahen uns fragend an.

Haschim erhob sich. „Kommt einfach mit.“

Bevor wir lange herumrätseln und fragen konnten, standen wir ebenfalls auf und folgten ihm. An der Rückwand des großen Raums, in dem wir gesessen und gespeist hatten, strich er mit der Hand über einen Wandbehang, den wir lediglich als Dekoration wahrgenommen hatten, und eine Öffnung hin zu einem schmalen Flur erschien. Dieser führte uns in einen zweiten und um eine Biegung zu einem dritten Flur, und plötzlich standen wir in einer Art Studierzimmer, das an allen vier Wänden raumhohe Regale mit Büchern hatte, in der Mitte zwei gegenübergestellte Stehpulte sowie eine Reihe von niedrigen Regalen als Abstellfläche für Papiere, allerlei Schreibund Zeichenutensilien. Auf vielen, eher wahllos herumliegenden Papieren sah ich seltsame Maschinen und Fabelwesen skizzenhaft dargestellt oder eigentümliche Ornamente aufgezeichnet. Nichts, was ich auf den Papieren sah, ergab für mich irgendeinen Sinn, manches schien mich auf den ersten Blick an etwas zu erinnern, doch sobald ich genauer hinsah, verwischte sich die Assoziation wieder.

Haschim stand geduldig mitten im Raum, da er wusste, er könne uns nicht einfach hindurchlotsen, ohne dass wir neugierige Blicke auf das eine oder andere geworfen hätten. „Ihr wisst“, erläuterte er, „dass ich meine Rechte als erstgeborener Prinz der Haschemiten aufgegeben habe, um mich ganz meinen magischen Studien widmen zu können.“ Er breitete die Arme aus. „Einen Teil dieser Studien verrichte ich hier, und bislang hat – außer einigen ausgewählten Dienern natürlich – noch kein Nicht-Magier diesen Raum betreten. Dennoch ist alles hier mit einem Verwirrzauber versehen. Nicht weil ich etwas vor euch verbergen möchte, sondern weil manche Magien ihr Eigenleben besitzen und den Betrachter vereinnahmen könnten, wenn er denn etwas erkennen würde.“

Ich ging an den Regalen vorbei, die bis unter die Decke angefüllt waren mit edlen Büchern. Doch das konnte ich nur an der Ausstattung, am Schnitt des Leders und der Prägung der Buchstaben feststellen, denn ich vermochte keine Schrift auf nur einem einzigen Rücken zu lesen. Die Lettern sahen wie Buchstaben aus, sie waren lateinischen, griechischen, kyrillischen, hebräischen, arabischen, indischen, ja auch georgischen Schriften ähnlich oder wirkten wie nordische Runen, dennoch konnte ich keinen Buchstaben identifizieren. Sie verschwammen vor meinen Augen, sobald ich sie fixierte, verschleierten sich, änderten beim Versuch, sie zu lesen, ihre Form. Und anfassen konnte ich auch kein Buch: Wenn meine Hand sich einem näherte, griff ich in der Luft in eine unsichtbare, zähe Masse, die immer dichter wurde, je mehr ich dagegendrückte, und schließlich zu einer Glaswand erstarrte.

Ich fühlte mich fremd in diesem Raum, fühlte mich von ihm ausgestoßen. Er strömte Kälte aus, schien mich abzulehnen – und mit einer schmerzhaften Plötzlichkeit besaß mein Freund Haschim wieder einen Wesenszug, der mich ausschloss.

„Kommt schnell weiter, das Zimmer ist nicht freundlich zu Besuchern“, sagte er da, weil ihm offenbar wurde, wie befremdlich wir uns auf einmal benahmen.

Er wischte mit einer großen Geste über ein Regal, das daraufhin zur Seite rollte und einen gemauerten Durchgang öffnete. Der Fußboden bildete ein milchiges Lichtband und erhellte unseren Weg.

Während wir Haschim ohne zu fragen folgten, hörten wir, wie sich hinter uns die Bücherwand wieder schloss. Jetzt sahen wir Treppenstufen vor uns, die uns abwärts führten, und nach mehreren Dutzend Stufen schien es ein wenig kühler geworden zu sein. Wir waren tief unter der Erde, als sich vor uns der Gang zu einer künstlichen Höhle öffnete. Der Boden war nun mit Sand bedeckt, die seitlichen Wände bestanden aus behauenen und geschichteten Felsbrocken, die mit gemauerten Ziegelsteinen ergänzt und begradigt waren und in die dünne Luftschächte und Dutzende von magischen Leuchten eingelassen waren. Die Decke des Raums war ebenfalls gemauert, doch die Wand gegenüber …

Die Wand gegenüber bestand aus einem massiven schwarzen Felsen, der aus dem Sand herauswuchs und unter der gemauerten Decke wieder verschwand. Seine Farbe war das schwärzeste Schwarz, das ich je gesehen hatte, und als ich nähertrat, erkannte ich, dass er entweder poliert war oder einen glasartigen Überzug besaß. In dem Schwarz verliefen haarfeine Linien in verschiedenen Grauschattierungen, und die Linien verschoben sich ständig mit- und gegeneinander, als würden sie in dem Stein schwimmen.

„Ich habe mein Landgut hier errichtet, weil es in der Nähe meiner Heimatstadt Taif liegt, weil hier ein mildes Klima herrscht und weil hier genügend Wasser ist, um nicht nur selbst leben zu können, sondern auch meine Tiere und meine Anpflanzungen erhalten zu können.“ So begann Haschim seine Erläuterungen. „Diesen Stein habe ich erst Jahre später gefunden, als ich den Raum für meine magischen Studien ausgebaut habe. Da ich aber nicht an Zufälle glaube, vermute ich, dass in Wirklichkeit die Magie des Steins mich veranlasst hat, mich hier niederzulassen.“

Wir standen mit einiger Ehrfurcht vor dieser Wand, und als wir es wagten, den Felsen vorsichtig mit den Fingerspitzen zu berühren, verspürte jeder ein leises, aber nicht unangenehm oder gar gefährlich erscheinendes Kribbeln. Und gleichzeitig verformten sich die grauen Linien um die Stellen herum, wo die Fingerspitzen auf den Stein trafen. Es bildeten sich dort kleine konzentrische Ringe, wie wenn man in eine Wasseroberfläche hineingetippt hätte, sie vergrößerten sich, verblassten dann und liefen aus, und bei einem erneuten Berühren formten sie sich neu.

Alles in mir sträubte sich dagegen, zu der Einschätzung zu kommen, dass in dem Stein irgendeine Form von Leben war. Aber er reagierte.

„Mein Augenmerk liegt ja nicht darin, Magie anzuwenden, sondern Magie zu erforschen.“ Haschim war jetzt ungewöhnlich ernst. „Auch wenn ihr mich gelegentlich Magie anwenden seht, so verstehe ich mich doch nicht als Magier. Ich erkunde sie, ich beschreibe sie, ich hinterfrage sie. Ich versuche, sie zu verstehen, und ich versuche, sowohl ihre Funktionsweise als auch ihre Herkunft zu ergründen.“ Als er nun auf den Felsen wies, wirkte er plötzlich etwas hilflos. „Ich führe euch hier eine sehr mächtige Magie vor – aber ich vermag sie bislang weder zu erklären, noch weiß ich, wo sie herstammt. Es mag sein, dass Jahrhunderte vor mir ein Magier oder gar eine Magiergruppe hier ein magisches Zentrum geschaffen hat, das dann vergessen wurde. Es mag aber auch sein, dass die Magie des Steins andere Ursachen hat: dass der Stein aus sich heraus entstanden ist – dass er gar keiner Magier bedurfte …“

Wir hatten ihn reden lassen, ohne ihn zu unterbrechen. Was hätten wir auch sagen sollen …

Sowohl Halef als auch Lindsay neigten bei besonders schwierigen Fragen ohnehin zu Pragmatismus. Wenn eine Sache existierte, dann gab es sie einfach. Wenn eine Sache funktionierte, dann nahm man das so hin – und nutzte es aus. Manchmal musste man gar nicht mehr wissen.

Und der ohnehin sicher geerdete Halef drehte gerne eine Sache von der Theorie in die Praxis, so wie jetzt: „Verehrter Scheik Haschim, Ihr habt uns sicher nicht hier hinabgeführt, um mit uns über Magie zu philosophieren. Deshalb: Was ist mit diesem Felsen?“

Natürlich war Halefs Ungeduld ein wenig unhöflich – doch seine ungenierte Art sprach uns aus der Seele, und Haschim nahm Halef seine Worte auch nicht übel.

„Der Felsen“, erklärte Haschim nun, „gewährt demjenigen, der ihn berührt, eine Telesicht: einen Blick auf ein Objekt seiner Wahl, seines augenblicklichen Interesses, und das ganz gleich, wo sich das Objekt derzeit befindet.“

Er ging auf Lindsay zu, legte eine Hand sanft auf dessen Schulter und dirigierte ihn bis unmittelbar vor den Felsen. „Ihr seid derjenige unter uns, der am meisten von Schiffen versteht, Sir David. Deshalb könnt Ihr uns die Sicht auf Turnersticks Bark The Courser öffnen.“

Er hob seine rechte Hand, hielt sie etwa in Kopfhöhe, richtete sie senkrecht aus und spreizte dabei alle fünf Finger. Dabei sah er Lindsay an, der diese Bewegung wie gebannt nachahmte.

„Legt Eure Hand nun an den Felsen“, forderte Haschim den Lord auf, ohne dass er aber selbst den Felsen berührte.

Sir David ging noch einen halben Schritt näher an den Felsen heran und berührte ihn vorsichtig mit der flachen, erhobenen Hand, zögerte dann erst etwas, doch als er wahrnahm, dass ihm kein Leid geschah, presste er die Hand fest auf den schwarzen Stein.

„Und nun denkt an die Courser“, führte Haschim Sir David weiter durch das Ritual. „Stellt Euch vor, wie sie aussieht, memoriert sie vor Eurem geistigen Auge.“

Sir David schloss für einen Moment seine Augen und konzentrierte sich.

Es bedurfte nur einer kleinen Weile, da begannen auf dem Felsen um seine Hand herum einige scheinbar wirre Linien zu entstehen, die den Stein aufhellten, Wirbel, die verdrehte geometrische Formen bildeten und sich blitzschnell immer wieder veränderten, die von der Hand ausgehend mehr und mehr den gesamten Felsen überzogen, die aber kein Muster erkennen ließen. Doch dann war es plötzlich, als risse eine Nebelwand auf, und es eröffnete sich uns eine Ansicht von gigantischer Ausdruckskraft: ein Ausblick auf eine Meeresszene, in deren Mitte ein Segelschiff schwamm. Alles war so getreu, wie wenn wir als Beobachter mitten im Meer stehen würden, und es war auch kein Bild, sondern eine bewegte Szenerie: Die Wellen liefen über das Wasser, und das Schiff ging mit den Wellen auf und nieder.

Nur zu hören war nichts.

Sir David hatte das Erscheinen der Szene nicht mitbekommen, weil er zur besseren Konzentration immer noch die Augen geschlossen hielt. Als er sie jetzt öffnete, erschrak er so sehr über die plötzlich vor ihm befindliche Szenerie, dass er unwillkürlich seine Hand wieder vom Felsen nahm. Schlagartig war das Bild weg und die Wand wieder tiefschwarz.

Doch Sir David war glücklicherweise so geistesgegenwärtig, die flache Hand wieder an den Felsen zu pressen, und sogleich war das Bild wieder da, sodass wir weiterhin mit großem Staunen das Segelschiff betrachten konnten.

„Stellt Euch nun das Deck vor“, leitete Haschim Sir David weiter an.

Da näherte sich das Schiff, als würde es auf uns Betrachter zufliegen – oder wir auf das Schiff. Wir erkannten immer mehr Einzelheiten der Takelage, dann sahen wir Bewegungen auf dem Oberdeck. Es liefen Matrosen herum, die ihren Aufgaben nachgingen, und einige dieser Matrosen waren Frauen. Ihre kurzen Haare waren zerzaust, und ihre Gesichtsfarbe war vom Seewind und der Sonne gerötet, aber sonst schien es ihnen gutzugehen.

Zwei waren dabei, ein Segel zu flicken. Eine dritte Frau half zwei männlichen Matrosen dabei, die Segel straffzuhalten, sie zog Seile nach und achtete darauf, dass diese sich glatt über die Rollen legten. Eine Frau stand etwas abseits und schien zu schimpfen, jedenfalls legten wir ihre heftigen Gesten so aus.

Weitere Frauen waren nicht zu sehen; sie mochten unter Deck sein oder auf der Rückseite hinter den Aufbauten und damit außerhalb unserer Perspektive. Kampfspuren oder andere Beschädigungen waren keine zu sehen, also war das Schiff vermutlich unbehelligt seinen Weg durch die arabischen Gewässer gesegelt. An Aden war es vorbeigekommen, das hatte die Sabäerin bestätigt, der wir in ihrem sagenhaften Reich wiederbegegnet waren. Vom Zeitverlauf her musste das Schiff nun längst den Suezkanal passiert haben und im Mittelmeer kreuzen. Doch ebenso konnte es aufgehalten worden sein, denn im Roten Meer hatte es einmal einen Abu Seif gegeben, Hannehs und Djamilas Vater, seines Zeichens ein berüchtigter Pirat – der mochte Nachfolger gefunden haben.

Da erkannten wir Turnerstick, der sich zum Steuer begab.

Und als Sir David nun Turnerstick folgte und das Felsenbild anschließend einen Blick in diejenige Richtung freigab, in die der Kapitän Ausschau hielt, zeigte sich uns eine breite Hafeneinfahrt.

„Malta!“, rief Lindsay aus. „Das ist unverkennbar der Grand Harbour von Valletta.“

Jetzt erkannte auch ich die charakteristische Hafeneinfahrt mit der Zitadelle von Valletta rechter Hand und den mächtigen Bastionen auf sämtlichen umliegenden Landzungen, die von der Verteidigungsbereitschaft des Malteserordens bei unzähligen historischen Belagerungen zeugten. Hier drohte allerdings keine Gefahr mehr. Malta war britisches Hoheitsgebiet und wurde seit 1814 von der Krone eifersüchtig und mit hoher Marinepräsenz gehütet.

„Das Bild ist übrigens kein Abbild unserer eigenen Wünsche“, stellte Haschim an dieser Stelle klar, und es schien mir fast, als könnte er meine Gedanken lesen. Denn dieser letzte Zweifel hatte noch tief in mir genagt. Magie war schließlich auch Schein, Illusion, Verhüllung; Magie fand oft nur im Kopf derjenigen statt, denen sie vorgeführt wurde. „Der Stein zeigt das, was in diesem Moment der Betrachtung wirklich geschieht, und er manipuliert die Realität nicht. Er verschafft uns lediglich die Möglichkeit zur Fernsicht, zur Television.“

Also atmeten wir auf, denn wir konnten nun darauf vertrauen, dass die Befreiten endgültig einen sicheren Hafen gefunden hatten, von wo aus sie nach allen Ländern Europas reisen konnten.

„Ein faszinierender Zauber, aber gelegentlich nicht leichtzunehmen. Ein Zauber kann auch eine Last sein, sogar ein Fluch.“ Haschim wirkte nun etwas reserviert. „Wir können das ferne Geschehen nur betrachten, aber nicht darin eingreifen. Es ist unserem Einfluss entzogen. Wenn wir jetzt etwas anderes als das Erhoffte gesehen hätten, hätten wir es nicht ändern können. Denn wir sind zu weit weg von der Szene, um bei einer beobachteten Gefahr helfen zu können.“

„Also wenn wir just gesehen hätten, dass eine der Ladys vor unseren Augen in die See gefallen wäre, und niemand auf dem Schiff hätte das beobachtet …?“ Lindsay beschrieb ein schreckliches Beispiel. Unwillkürlich nahm er dabei die Hand wieder von der Wand weg und das Bild verschwand schlagartig.

Haschim zuckte nur stumm mit den Schultern.

Das Gespräch stockte nun, weil jeder für eine Weile seinen Gedanken nachhing.

Es war Halef, der die Stille mit einem unerwarteten Wunsch unterbrach. Offenbar hatte er daran gedacht, was in diesem Augenblick wohl an einer Stelle auf unserem Erdball geschah – an einer Stelle, die ihm besonders am Herzen lag. „Kann der Felsen uns wirklich jeden Ort zeigen, an den wir denken?“

Haschim nickte.

„Könnte ich vielleicht einen Blick auf mein eigenes Zelt werfen, verehrter Scheik? Das Heim, in dem ich wohne, wenn ich bei den Haddedihn bin und in dem jetzt meine Hanneh, die Blume meines Herzens, die Seele meines Lebens, sich aufhalten müsste. Und mein Sohn Kara, der nach meinem Sihdi benannt wurde und der dereinst ebenso tapfer sein wird wie der große Effendi aus Dschermanistan. Und auf Djamila, die kleine Schwester meines die ganze Familie umsorgenden Eheweibs, die wir heim in den Schoß dieser Familie geholt haben. Und auch auf Amscha, die tapfere Mutter, die kämpfen kann wie ein Mann und die ich auch als Schwiegermutter so lieb gewonnen habe, als wäre es meine eigene Mutter.“ Wenn Halef aufgeregt war, neigte er dazu, zu reden und zu reden und zu reden …

Haschims bislang ernstes Gesicht zeigte nun ein feines und verständnisvolles Lächeln. „Nur zu, Halef“, erlaubte er.

Halef trat also an den Felsen heran und legte seine offene Hand auf die schwarze Wand. Er konzentrierte sich, ließ dabei aber die Augen mit Blick auf den Felsen offen. Und wieder begannen den dunklen Stein aufhellende Linien sich zu Wirbeln zu formen, die zuerst wechselnde geometrische Formen bildeten und sich dabei immer wieder wandelten. Sie strahlten von der Berührungsfläche von Halefs Hand aus und überzogen den gesamten Felsen, ohne dass man jedoch zunächst irgendein Muster erkennen konnte. Doch dann war es wieder, als risse plötzlich eine Nebelwand auf, und wir blickten auf eine Wüstenlandschaft, in deren Mitte ein Zeltdorf stand.

Halef atmete hörbar tief ein und gleichzeitig schien das Bild auf uns zuzuspringen, wie wenn man bei einem Fernrohr mit raschem Griff die Entfernungseinstellung veränderte. Nun sahen wir ein uns sehr vertrautes Zelt, dessen weiße Leinwand einige Ornamente zeigte, die Hanneh angebracht hatte, um es zu kennzeichnen, um ihm einen besonderen Charakter zu geben. Bescheidene Ornamente natürlich, denn Halef war nicht der Scheik, dem ein besonderer Schmuck zustand, sondern ein ganz normales, wenn auch mittlerweile sehr geachtetes Stammesmitglied der Haddedihn.

Doch das Zelt schien irgendwie schief zu stehen …

Und jetzt erkannten wir auch, dass um den Eingangsbereich herum die Leinwand grob eingerissen war, es waren Einschusslöcher zu sehen und auch ein großer dunkelgrauer – Brandfleck.

Plötzlich zeigte das Bild das Innere des Zelts – Halef hatte sich offenbar vorgestellt, das Zelt gedanklich zu betreten. Der Teppich, der den Zeltboden bildete, war aufgeworfen, zeigte ebenfalls Brandflecken und weitere kleinere dunkelbraune Flecken, die aussahen wie – Blut! Im Hintergrund auf einem Lager war Amscha zu sehen, regungslos daliegend, ihre helle Oberbekleidung zeigte ebenfalls dunkelbraune Flecken. Neben ihr saß eine uns unbekannte Frau, die sich offenbar um Amscha kümmerte, die schlief, bewusstlos war, krank …? Oder gar … Ich wollte nicht daran denken.

Halef stöhnte.

Warum war an Amschas Lager eine Fremde? Warum saß dort nicht Hanneh oder Djamila, um sich um die Mutter zu kümmern? Das Zeltinnere sah außerdem grob unordentlich aus, zwei kleine Tische waren zerschlagen, die anderen Lager zerwühlt, die Kissen aufgerissen und in einer Ecke achtlos aufgetürmt. Und: Warum war Amscha in Halefs Zelt und nicht in ihrem eigenen?

Der Blickwinkel auf dem Felsen veränderte sich erneut. Wir schienen wieder vor Halefs Zelt zu stehen, doch jetzt in einigen Schritten Entfernung. Nun wurde sichtbar, dass Amschas Zelt, das sonst neben Halefs stand, komplett niedergerissen war, und auch einige Nachbarzelte waren zerstört. Der trockene Grasboden vor Halefs Zelt war derart aufgewühlt, dass wir den Eindruck bekamen, dort müsse ein Kampf stattgefunden haben.

Jetzt stöhnte Halef nicht mehr, jetzt schrie er gequält auf!

Wieder veränderte sich die Szene und das Bild blieb in Bewegung. Wir bekamen weitere Einblicke in das Lager: Die meisten Zelte waren niedergebrannt oder umgestoßen, offenbar hatte nicht bloß ein Kampf, sondern ein richtiger Überfall stattgefunden. Und bis auf ein paar wenige Frauen und zwei Kinder war niemand zu sehen. Vor allem Hanneh, Djamila und Kara waren nirgends zu erblicken, so sehr Halef auch seine Gedanken darauf konzentrierte, alle Winkel des Zeltdorfs abzusuchen.

Halef nahm mit einem Ruck seine Hand von der Wand weg und das Schreckensbild erlosch sofort.

„Sihdi“, sagte er nun mit kalter Stimme, und er sah mich mit den dunkelsten Augen an, die ich jemals gesehen hatte. „Wir müssen aufbrechen. Wir müssen erfahren, was mit meiner Familie geschehen ist.“ Und dann sank seine Stimme mehrere Tonlagen tiefer. „Und wir müssen die töten, die ihnen das angetan haben.“