Читать книгу Der Tod ist mein Freund - André Schaberick - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Im Verlies

ОглавлениеSamuel befand er sich in einem dunklen, stinkenden Verlies eines Schlosses. Die Luft war feucht, und es lag ein Geruch von Fäkalien, Moder, Tod und Verwesung in der Luft. Was die Gerüche entstehen ließ, wollte Samuel gar nicht wissen. Er hoffte, dass seine Nase sich möglichst schnell an die üblen Gerüche gewöhnen würde. Sich die Nase zuhalten brachte nichts, der Gestank war so pene-trant, dass er den Eindruck hatte, er würde es über seine Haut riechen oder als würde der Gestank durch seine Finger in seine Nase kriechen.

Menschen sah er keine, oder besser gesagt, er konnte keine hören. Sehen war hier unten nicht so einfach, dafür war es größtenteils zu dunkel. Folglich tastete er mit seinen Fingern die Wände entlang, und schon erklärte sich, warum es hier so moderig roch. Die Wände waren feucht. Sehr feucht. Nein sie waren mehr, als das: Sie waren schleimig. Vermutlich wuchsen glitschige Algen auf ihnen. Vielleicht waren es aber auch Schimmelpilze. Dass er fast nichts sah, war also gar nicht so verkehrt. Jedoch heizte dies seine Phantasie an, was das Schleimige anbetraf.

Sobald Samuel die Wand berührte, hatte er den Eindruck, anschließend Schleim auf den Händen kleben zu haben. Leider ließen sich die Berührungen mit den Wänden nicht vermeiden. Er konnte nicht erkennen, wo Wände waren, und wo nicht. Tasten war somit die einzige Möglichkeit, voran zu kommen, ohne sich zu stoßen.

Der Gang, auf dem er sich entlangtastete, war an einigen Stellen bedrückend eng. Er hatte festgestellt, dass er an den breiten Stellen ungefähr zwei Schritte von links nach rechts maß. Unkontrolliert taumelnd tastete er sich vorwärts. Hoffentlich kollidierte er nicht mit einer schleimigen Wand vor ihm.

Ständig streckte er die Arme aus und fühlte, ob sich etwas in seinem Weg befand. Und immer wieder stellte er fest, dass die Wand links oder rechts plötzlich verschwand. In seinem Geist entstand ein Bild von einem langen Gang, von dem zu beiden Seiten weitere Gänge abgingen.

Als er ungefähr zehn Abzweigungen vorangeschritten war, wurde es endlich ein wenig heller. Er konnte zumindest den Fußboden erahnen, auf dem er sich bewegte. Nun musste er nicht mehr tasten, er konnte vorsichtig geradeaus gehen.

Samuel erkannte, dass es keine Gänge waren, die in beide Richtungen vom Hauptgang abzweigten, sondern Räume. Je weiter er ging, desto heller wurde es. Die Räume waren jetzt beleuchtet, und das Licht aus den Räumen erhellte den Hauptgang. Plötzlich hörte er Musik. Sie klang sehr angenehm, schon bald exotisch. Als er einen Blick hinein wagte, sah er nackte Tänzerinnen, die sich zu Arabisch klingender Musik lasziv bewegten. Schamlos tanzten sie stets passend zu den hypnotisierenden Klängen. Irisierendes Licht drang aus dem Räumen. Sie berührten sich an den Brüsten, streichelten sich zwischen den Beinen, küssten sich gegenseitig überall auf ihre wunderschönen Körper. Ein Paradies für einen Mann!

Eine Frau setzte sich auf einen hohen Hocker, lehnte sich nach hinten und wurde von einem Mädchen gehalten. Zwei andere hielten ihr die Beine fest. So konnte sie völlig entspannt mit gespreizten Beinen verweilen, während ein weiteres Mädchen mit ihrer Zunge über ihren Bauch wanderte. Samuel glaubte, seinen Augen nicht zu trauen. Wie hypnotisiert starrte er auf die Mädchen.

Stöhnend wanderte das Mädchen mit ihrer Zunge immer weiter nach unten und verwöhnte sie im Schambereich. Samuels Herz schlug auf Hochtouren, am liebsten hätte er direkt mitgemacht, jedoch hatte er nicht genügend Mut, zu ihnen zu gehen. Also versteckte er sich, um nicht entdeckt zu werden.

Das Mädchen auf dem Hocker wand sich nun lustvoll nach links und nach rechts, sie schien die Liebkosungen des anderen Mädchens sichtlich zu genießen.

Samuel schlug das Herz jetzt bis zum Hals. Es pochte so heftig, dass man es sicher hören konnte. Er hatte die wildesten Fantasien im Kopf, er sah sich schon mit ihr auf dem Bett liegen, wie er anstatt des Mädchens mit seiner Zunge über ihren Körper fuhr, bis sie zum Höhepunkt kam. Doch dem war noch nicht so.

Er betrachtete sie aus seinem Versteck von oben bis unten und war sich eigentlich sicher, nicht entdeckt zu werden. Zu gut war sein Versteck. Plötzlich merkte er, wie sich sein Penis versteifte, wie er wuchs und in der Hose plötzlich keinen Platz mehr hatte. Der kleine Kerl wollte raus, wollte tätig werden und suchte sich einen Weg nach oben. Wie paralysiert starrte er weiterhin die Mädchen an, die sich gegenseitig befriedigten, streichelten und küssten. Dabei vergaß er, unentdeckt zu bleiben. Sein größter Wunsch war es, mitzumachen, sich auszuziehen und auf sie zu stürzen.

Das klebrige Blut an den Wänden hatte er noch gar nicht entdeckt, der Gedanke an Sex vernebelte ihm komplett die Sinne. Plötzlich sah er weiße Zähne aufblitzen, die aus ihren Genitalien herausragten. Wie Piranhazähne sahen sie aus und waren sicher rasierklingenscharf.

Ein eiskalter Schauer schoss ihm über den Rücken und trieb ihm den Schweiß auf die Stirn. Sein Atem stockte, und seine Augen waren plötzlich so groß wie Pflaumen. Seine Pupillen verengten sich zu Punkten.

Oh Graus, sind das etwa blutrünstige Monster? Warum haben sie Piranhazähne zwischen den Beinen?

Die Zähne ragten aus dem weichen Fleisch und schnappten wie ein senkrecht stehendes Gebiss, das gerade seine Beute abknabbern will, in der Luft. Sie gaben Geräusche von sich, die klirrenden Messern ähnelten, welche man aneinander reibt, um die Klingen zu wetzen. Rasende Angst überkam ihn und löschte sofort jeglichen Gedanken an Sex und Erotik, an Beischlaf oder das Verwöhnen mit der Zunge. Erst jetzt entdeckte er die blutverschmierten Wände.

Samuel rechnete sofort eins und eins zusammen und musste sich fast übergeben. Ob sie die Männer beim Sex auffraßen? Oder danach? Wo sollte sonst das Blut herkommen?

Plötzlich hob das liegende Mädchen ihre Hand mit der Handinnenfläche nach oben, schloss sie langsam zu einer Faust und deutete mit dem Zeigefinger, dass Samuel zu ihr kommen sollte.

Hatten sie ihn schon längst entdeckt? Hatte er sich umsonst versteckt?

Ihre lasziven Bewegungen machten es Samuel schwer, ihr zu widerstehen. Doch die Angst vor ihren rasierklingenscharfen Zähnen hielt ihn von den Mädchen fern. Schnell verschwand er in der Dunkelheit und hoffte, von den Mädchen nicht gesehen worden zu sein. Seine Bewegungen liefen wie in Zeitlupe. Sobald er sich schnell bewegen wollte, bremste ihn etwas Unsichtbares ab. Was hielt ihn bloß fest? Er bewegte sich wie in dickflüssigem Honig. Nein, zähes Blut würde es besser beschreiben.

Samuel wollte auch die anderen Räume begutachten, wusste aber jetzt, dass er dabei ganz besonders aufpassen musste. Er wollte nämlich weder entdeckt noch gefressen werden.

Auch in den anderen Räumen brannte Licht. Also eilte er so schnell wie möglich zum nächsten Raum. Als er sah, wie weit der nächste Raum entfernt zu sein schien, schätzte er, dass es ungefähr zehn Schritte waren. Doch nach zwanzig Schritten hatte er den Eindruck, erst die Hälfte der Strecke zurückgelegt zu haben. Der Gang wurde im gleichen Maße länger, wie er sich auf die nächste Tür zubewegte. Als sei der Weg aus Gummi, das er mit jedem Schritt in die Länge zog, entfernten sich die nächsten Räume.

Unabhängig davon, in welchen Raum er blickte, sah er immer wieder dieselben Tänzerinnen. Und immer wieder hatte er den Eindruck, bereits entdeckt worden zu sein, obwohl er sich jedes Mal in fast völliger Dunkelheit bewegte.

Wie machten sie das nur? Sie selbst befinden sich im Kerzenlicht, ich im Dunkeln. Eigentlich hätten sie mich gar nicht sehen können.

Die Tänzerinnen versuchten mit allen Mitteln, Samuel aus der Reserve zu locken und ihn dazu zu bewegen, mit ihnen zu tanzen. Immer verführerischer wurden ihre Bewegungen, immer heftiger wurde Samuel von ihnen erregt, aber zugleich hatte er das Bild der blutverschmierten Wände vor Augen. In einem Raum befriedigten sich die Mädchen gegenseitig mit der Zunge, im nächsten benutzten sie phallusähnliche Hilfsmittel, um sich gegenseitig glücklich zu machen. Und aus jedem Raum strömten Düfte, die ihm die Sinne raubten. Doch er schaffte es, ihnen zu widerstehen. Hatte er sich die Piranhazähne vielleicht nur eingebildet? Gab es die Zähne gar nicht, und sie waren nur ein Produkt seiner wilden Fantasie? Oder lockten sie ihn nur, damit er schwach wurde und sie endlich wieder ein frisches Opfer zum Zerfleischen hatten?

Sie riefen ihn immer wieder mit den süßesten Stimmen. „Samuel, wir brauchen dich. Samuel, mach uns glücklich. Streichle meine Schenkel, küss mich. Samuel, lass mich deine Männlichkeit in mir fühlen. Nur du kannst uns glücklich machen. Samuel, ich wünsche mir ein Kind von dir.“

Samuel war der Verzweiflung nahe. Wie sollte er den Verführungskünsten der Mädchen bloß dauerhaft widerstehen? Seine Hose war mittlerweile wieder prall gefüllt, sein Verstand deaktiviert, bei jedem Schritt kribbelte es zwischen seinen Beinen. Er fühlte eine schlüpfrige Feuchtigkeit in seiner Unterhose. Fast hätte er die Beherrschung verloren. Aber warum kämpfte er eigentlich dagegen an? Er konnte doch einfach mitmachen. Sicher würde es eine Menge Spaß bereiten.

Doch eine innere Stimme sagte ihm, dass er weiter gehen musste. Mit zitternden Beinen und rasendem Puls riss er sich vom Anblick der nackten Mädchen los.

Nun wurde es wieder dunkler, und er musste sich erneut an den glitschigen Wänden entlangtasten. Nach schätzungsweise hundert Schritten änderte sich sein Umfeld. Er konnte wieder etwas sehen.

Im nächsten Raum befanden sich monsterartige Wesen mit grün-brauner Haut. Sie war warzenübersät und glitschig. Die Wesen sahen aus wie große Lurche, die schmatzend einen Fleischberg zerrissen. Einer stopfte sich gerade ein Auge ins Maul, das er mit seiner langen Kralle aus dem Fleischberg gerissen hatte. Seine lange Zunge nutzte er geschickt, um das am Nerv hängende Auge in sein Maul zu befördern. Ein anderes Wesen holte mit den Krallen klappernd ein Teil vom Fußboden hervor, das aussah wie die Überreste eines menschlichen Beins. Samuel erkannte einen Fuß, der von der zerfledderten Fleischmasse herunterbaumelte. Er war halb abgerissen, aber noch eindeutig als Fuß zu erkennen. Ihn überkam Übelkeit, und er bekam starke Blähungen vor Angst. Laut knatternd ließ er einen Pups ab, den er nicht mehr halten konnte. Die Monster hörten dies, schreckten auf, drehten sich zu ihm um, sprangen auf, hetzten grunzend zur Tür, sahen ihn aber in der Dunkelheit nicht. Sie hatten nur einen dicken Kerzenstumpf auf dem Tisch stehen, und dieser erhellte den Raum nicht besonders gut.

Schnell eilte Samuel weiter. Er versuchte, dabei so leise wie möglich zu sein. Sein Herz schlug ihm erneut bis zum Hals, eigentlich hätte man es jetzt deutlich hören müssen. Sein Atem rasselte vor Panik. Er begann zu rennen, hatte Angst mit etwas zu kollidieren, aber er musste hier weg, egal, was ihm im Weg stand. In der Dunkelheit war er bisher immer sehr vorsichtig gewesen, aber die nackte Panik saß ihm im Genick. Also lief er, was die Beine hergaben. Und er hatte Glück, denn er kollidierte mit keiner Wand. An einer Stelle hatte er die Wand ein wenig berührt, aber dies hatte keine großartigen Folgen gehabt.

Als er seiner Meinung nach weit genug gelaufen war, sah er in einem Raum Fledermäuse an der Decke hängen. Eigentlich nichts weiter Schlimmes. Er konnte sich jedoch nicht erklären, woher das Licht kam, um sie zu sehen, aber ein kalt-blaues Leuchten, das aus den Wänden kam, ermöglichte ihm, die Tiere sehr gut zu erkennen. Riesig groß waren sie, mit langen Fangzähnen bewaffnet. Rot leuchtende Augen quollen aus ihren Köpfen. Sie schnappen um sich und verteidigten das Bisschen Platz, das sie jeweils hatten. Kot lag auf dem Boden herum. Es stank nach verwestem Fleisch, ein Geruch, der Samuel den Magen umdrehte. An der Decke hingen längliche Vorratskokons wie Säcke an schleimigen Fäden. Ab und zu fiel ein glibberiger Tropfen an einem Schleimfaden herunter und vermischte sich am Boden zischend mit Kot. Die Säcke waren durchsichtig, so konnte Samuel erkennen, dass sie mit menschlichen, abgebissenen Körperteilen gefüllt waren. Samuel erkannte die Konturen von Händen, Köpfen und Füßen.

Oh je, bloß weg hier und die Klappe halten. Ist das hier die Hölle?

Die Viecher schrien wild durcheinander. Plötzlich wurde eins von ihnen von den Nachbartieren völlig grundlos angegriffen und zerfleischt. Blut spritzte durch den ganzen Raum. Es kreischte vor Schmerzen, als es zerfetzt wurde. Die direkt benachbarten Tiere rissen ihm die Flügel ab und fraßen sie anschließend schmatzend auf. Sie zuckten noch, als sie in den wild keifenden Mäulern verschwanden. Beim Zerkauen konnte Samuel die Knochen laut knacken hören. Anschließend rissen sie dem Opfer die Haut herunter und schüttelten sie aus ihren Zähnen. Haut schien ihnen nicht zu schmecken. Es hing nur noch ein Fleischklumpen an den Füßen, die fest an der Decke eingehakt waren. Der Fleischklumpen zuckte ebenfalls wild hin und her. Die Viecher ergötzten sich daran, rissen Stücke heraus und stritten sich um die besten Brocken. Samuel musste sich vor Entsetzen den Mund zuhalten. Stück für Stück wurde der Fleischklumpen kleiner, bis nichts mehr von ihm übrig war. Die Füße spuckten sie aus, scheinbar schmeckten sie ihnen nicht.

Der Ekel trieb ihn weiter, und er gelangte zu einem Raum, in dem sich ein kleiner Pool befand. Es sah aus, wie ein Whirlpool. Er stand im krassen Gegensatz zu dem, was er gerade erlebt hatte. Der Pool lud zur Entspannung ein. Das Wasser dampfte, blubberte, und es duftete angenehm nach Rosen und Orangen. Samuel liebte den Duft von Rosen und Orangen. Rosafarbenes Licht durchflutete den Raum. Blütenblätter lagen sorgfältig am Rand des Beckens drapiert. Orchideenartige Blumen schmückten zusätzlich das Becken. Das Wasser schien angenehm warm zu sein. Er konnte die Wärme förmlich spüren, obwohl er noch gar nicht die Hand hineingehalten hatte. Am liebsten wäre er direkt ins Wasser gestiegen, so einladend war die Stimmung in diesem Raum. Ein fluffiger Schaumberg schwamm auf dem Wasser und drehte seine Kreise. Samuel ging näher heran, dann sah er, dass etwas Undefinierbares im Wasser schwamm. War die Idee, dort baden zu gehen, vielleicht doch nicht so gut? Was schwamm dort auf der Wasseroberfläche? Er konnte es nicht erkennen, also trat er noch näher ans Becken heran. Von hier aus konnte er weitere Details erkennen. Es waren Knochen, Augen und Finger, die sich gerade aufzulösen schienen. Das Wasser begann zu brodeln. Samuel wagte sich noch ein Stück näher an die Wasseroberfläche heran. Jetzt trieb ihn die Sensationsgier, die Lust auf einen Schauer.

Dies hätte er besser nicht getan, denn plötzlich pickte ein fischähnliches Wesen, das sich von unten genähert hatte, gegen einen Finger, sodass er unter der Wasseroberfläche verschwand. Ein Wasserspritzer traf ihn auf der Hand. Sofort begann es heftig zu brennen. Eine Weile später tauchte das Wesen wieder auf und spuckte ihm die Knochen entgegen. Einige Knochen lagen außen vor dem Becken auf dem Fußboden. Diese Überreste hatte er bisher noch gar nicht entdeckt. Das Grauen packte ihn, eine Gänsehaut lief ihm über den gesamten Körper, und ein Anfall von Panik überkam ihn. Die Ansammlung von menschlichen Überresten vor dem Becken war nicht wirklich aufbauend.

Bloß weg hier! Wie komme ich hier wieder heraus? Das ist ja ekelhaft! Durchlebe ich gerade einen meiner schlimmsten Albträume?

Schnell eilte Samuel weiter, um dem Widerwillen davonzulaufen.

Nach diversen Schritten entdeckte er den nächsten Raum.

Grauenhafte, verzweifelte Schreie drangen zu ihm vor. Er wagte es kaum, dort hineinzublicken, aber seine Neugierde zwang ihn förmlich dazu. Als erstes fiel ihm ein Käfig aus massiven, verrosteten Eisenstangen auf. Wofür war der Käfig gedacht? Gab es hier auch wieder ekelhafte Dinge? Nach den Schreien zu urteilen konnte nichts Gutes kommen.

Als Samuel seinen Kopf in den Raum steckte, entdeckte er die Herkunft der Schreie. Hinter den Stangen waren nackte Menschen gefangen, die verzweifelt versuchten, durch die Stäbe zu schlüpfen. Von außerhalb des Raumes hatte er sie gar nicht sehen können. Sie wollten flüchten, doch es gelang ihnen nicht. Die Stäbe waren so eng angeordnet, dass sie es noch nicht einmal schafften, ihren Kopf hindurch zu stecken. Auf dem Fußboden entdeckte Samuel ein grün-braunes Monster liegen. Schnell machte er einen Schritt rückwärts, um nicht die Aufmerksamkeit dieser hässlichen Echse auf sich zu ziehen. Es lag gemütlich herum, als würde es gerade seine Mittagspause genießen. So ein Monster hatte Samuel bereits ein paar Räume zuvor gesehen. Erst jetzt sah er, dass das Monster über einen krokodilartigen Schwanz verfügte. Der Schwanz war dunkelbraun, sehr kräftig und ziemlich lang. Er glänzte, und an den Rändern war er gezahnt. Er war platt, wie bei einem Tier, dessen Name ihm in seiner Nervosität nicht einfallen wollte. Dieses Tier fraß Bäume, baute große Nester im Wasser und hatte gelbe Zähne. Sicher konnte das Monster mit diesem massiven Schwanz mühelos einen Menschen erschlagen.

Dieses Tier jedoch lag zusammengerollt auf dem Fußboden und schien zu schlafen. Sobald sich jedoch jemand wagte, einen Arm oder ein Bein durch die Stäbe zu stecken, sprang das Monster auf und peitschte mit seinem Schwanz gnadenlos auf das, was versuchte, zu flüchten, auch wenn es nur ein Finger war. Samuel hörte, wie es beim Aufschlagen des Schwanzes auf eine durchgesteckte Hand entsetzlich krachte.

Dieses Vieh ist widerlich, warum ist es so brutal? Am liebsten würde ich ihm eins auf den Schädel geben.

Er sah, wie das Biest mit seinem Schwanz aus einer durch dir Gitterstäbe gesteckten Hand eine plattgeschlagene Frikadelle machte. Knochen krachten, und anschließend hing die Hand nur noch tot am Arm, der zuckend und mit viel Geschrei zurückgezogen wurde.

Angstschweiß und Gestank lagen in der Luft.

Warum hatte der dumme Kerl denn bloß seine Hand durch die Stäbe gesteckt? Er passte doch sowieso nicht durch. Er hätte es auch bleiben lassen können.

Die Menschen hinter den Eisenstangen urinierten und koteten aus lauter Verzweiflung auf den Fußboden, teilweise den Anderen auf die Beine und Füße. Sie standen oder lagen in ihren Fäkalien, je nachdem, ob sie noch lebten oder bereits tot waren.

Samuel hörte ein markerschütterndes Gebrüll durch den Gang schallen. Dies schien ein Zeichen für das auf dem Boden liegende Monster zu sein. Es sprang auf, öffnete quietschend einen Riegel und löste eine verrostete Metallstange aus ihrer Verankerung. Anschließend zerrte es wahllos einen Menschen heraus, schleuderte ihn zu Boden und trat mit dem krallenbewehrten Fuß darauf, damit er gar nicht erst fliehen konnte. Die Krallen des Monsters bohrten sich tief in das Fleisch seines Opfers, ohne auch nur einen Widerstand zu spüren. Es verschloss den Käfig wieder und widmete sich dem Menschen, der nun jammernd, blutend und um Gnade bettelnd auf dem Boden lag. Samuel verstand zwar seine Sprache nicht, aber die Gestik sprach Bände. Das Monster trat auf ihn ein und warf ihn wie ein Spielzeug gegen die Wand. Samuel konnte seine Knochen brechen hören, als er auf dem Boden aufschlug. Der Mensch schrie vor Schmerzen, konnte sich kaum noch bewegen, lebte aber noch. Samuel wollte ihm helfen, sah aber keine Chance, gegen das Monster anzukommen, das ihm körperlich haushoch überlegen war. Selbst mit einer massiven Eisenstange hätte er dem Untier vermutlich nur einen Kratzer antun können. Wieder und wieder schlug und trat das Monster auf den Menschen, bis er sich nicht mehr bewegte. Zum krönenden Abschluss trat es ihm auf den Hals. Es krachte, das Genick war sofort gebrochen. Nun brach es dem Opfer die Knochen in den Armen und Beinen. Dank seiner schweren Beine fiel ihm das Zertrampeln der Gliedmaßen sehr leicht. Dann trat es auf dessen Brustkorb. Aus dem Mund schoss ein Schwall dunkles, schaumiges Blut. Es spritzte durch die Luft und klatschte gegen die Wand, gegen die Decke und auf den Fußboden. Das Monster grunzte vor Vergnügen und ergötzte sich an dem Stück Lunge, das an der Wand klebte und zu Boden rutschte. Es hatte so heftig auf den Brustkorb getreten, dass Teile der Lunge herausgeschleudert worden waren. Ein Menschenleben war für das Monster nichts wert. Ein Mensch war lediglich Nahrung.

Als der Mensch weich getrampelt war, rammte es seine Krallen in den Fuß und schleifte die Leiche hinter sich her und zerrte sie aus dem Raum heraus über den Gang. Samuel warf sich auf den Fußboden an den Rand des Ganges und hoffte, nicht entdeckt worden zu sein. Das Monster lief jedoch direkt auf ihn zu. Es erwischte ihn unbewusst und trat ihm auf die Hand, merkte davon aber nichts - vorerst.

Direkt neben Samuel ließ das Monster sein Opfer fallen. Lag es daran, dass es Samuel entdeckt hatte, oder hatte es bloß den Spaß daran verloren, weil es nicht mehr zappelte? Samuel wusste es nicht, und dies versetzte ihn in Panik. Er drehte sich vorsichtig und sehr langsam zur Seite und blickte direkt in das zerschlagene Gesicht, das ihn aus toten Augen anschaute. Anstatt jedoch weiterzugehen, blieb das Monster stehen. Schlimmer noch, es verharrte in seinen Bewegungen. Für Samuel war dies der eindeutige Beweis, dass es ihn wahrgenommen hatte.

Eine falsche Bewegung, und das Untier macht mit mir das gleiche, wie mit dem, der gerade neben mir auf den Boden geklatscht ist. Leise einatmen, leise ausatmen und bloß nicht bewegen. Geh schon weiter, du Mistvieh!

Doch sein Herz pochte so heftig, dass ihm das leise Atmen sehr schwer fiel.

Das Monster dachte aber gar nicht daran, weiterzugehen. Stattdessen schnüffelte es wie ein Hund in der Luft. Es hatte Samuel gerochen, so viel stand fest. Mehrmals schnappte es in die Luft, als wollte es Samuels Geruch auffressen. Dann tastete es mit dem Fuß, fühlte aber nur die Leiche, die es soeben achtlos dort hingeworfen hatte. Samuel versuchte, seine Füße in Sicherheit zu bringen, indem er sie möglichst leise ein Stück vom Monster wegschob. Ganz bestimmt hätte das Monster sofort gespürt, dass dort noch ein Fuß lag, der nicht zertrampelt war, und schon wäre seine Deckung aufgeflogen. Dank seiner vorsichtigen und langsamen Bewegungen, um sich außer Reichweite zu bringen, wurde er von den Füßen des Monsters nicht berührt.

Es fauchte noch einmal in Richtung Decke, um zu zeigen, wer hier die Macht hat. Dann schnappte es sich mit seinen langen Klauen den Toten. Die langen Dolche an seinen Händen bohrten sich mühelos durch den Körper. Als es die Leiche anhob, gab es ein schmatzendes Geräusch. Alle Gliedmaßen baumelten wie mit Wasser gefüllte Beutel herunter. Erst jetzt sah Samuel, was das Monster tatsächlich mit dem Toten gemacht hatte. Kein einziger Knochen war mehr am Stück. Der ganze Körper war zertrümmert und zu Brei getreten.

Grunzend widmete sich das Monster wieder seiner eigentlichen Aufgabe und zerrte den Fleischklumpen weiter den Gang entlang bis zu dem Raum, in dem sich auch die anderen Monster befanden. Der Kopf des Opfers machte ein widerliches Geräusch, als er über das Kopfsteinpflaster auf dem Boden klackerte.

Die anderen Monster hatten vermutlich großen Hunger und brauchten Nachschub. Möglicherweise war er bloß der Handlanger, der für Futter zu sorgen hatte.

Wieder stellte sich Samuel die Frage, ob er in seinen eigenen Albträumen gefangen war. Er konnte sich daran erinnern, in seiner Kindheit in der Albtraumphase derartig abscheuliche Träume gehabt zu haben. Ständig war er schreiend und schweißüberströmt aufgewacht. Und stets hatten ihn seine Eltern vergeblich versucht zu beruhigen. Er hatte sich damals nie getraut, über seine furchtbaren Träume zu reden. Nun wurde er wieder mit seinen Träumen konfrontiert, nur dass sie diesmal sehr real waren. Zu real.

Als das Monster endlich verschwunden und er sicher war, dass es ihn nicht mehr hören konnte, stand er wieder auf und eilte weiter auf der Suche nach einem Ausgang. Schon tauchte der nächste Raum auf. Was ihn hier wohl erwartete? Am liebsten hätte er gar nicht hineingeschaut, aber er musste es tun. Eine innere Stimme zwang ihn dazu, und natürlich der Wunsch, aus diesem Tunnel herauszukommen.

In diesem Raum befand sich eine dicke, alte, nackte Frau. Besonders ansehnlich war sie nicht, vor allem nicht ihre schrumpelige, schlaffe Haut. Sie lag scheinbar auf dem Bauch, und sie hatte die Beine angewinkelt. Oder kniete sie? Samuel konnte es nicht genau erkennen. Möglicherweise hatte sie einen Schemel unter dem Bauch. Was er gut erkennen konnte, waren ihre Beine. Er sah jetzt, dass sie auf dem Boden kniete, ihre Hände waren ebenfalls auf dem Boden aufgestützt. Sie hatte die Beine etwas gespreizt, sodass Samuel ihre Schamhaare sehen konnte. Oder sollte man besser sagen „musste“? Von hinten näherte sich aus der Dunkelheit ein junger Mann in Samuels Alter. Er war ebenfalls nackt. Er schien gut durchtrainiert zu sein, zumindest sah sein Rücken muskulös aus. Dann drehte er sich um, und Samuel erschrak. Er hatte einen erigierten, unglaublich langen Penis. Samuel schien es, als sei er so lang, wie sein Unterarm inklusive Hand. Mit der rechten Hand massierte er das gewaltige Ding, dabei zog er die Vorhaut vor und zurück. Dann spuckte er darauf, um ihn anzufeuchten. Grunzend verrieb er die Spucke, sodass er überall feucht war.

Er kniete sich hinter die alte Frau auf ein Kissen und packte die Frau an ihrem Hintern. Als er den Penis in sie einführte, stöhnten beide vor Lust. Immer wieder trieb sie ihn an, heftiger zuzustoßen. Davon angeheizt stieß er seinen Penis immer tiefer bis zum Anschlag in sie hinein. Samuel wunderte sich, wo das lange Ding verschwand. Er stellte sich vor, dass er ihr am Mund wieder herauskommen musste. Der Mann stieß so heftig in sie, dass es jedes Mal ein klatschendes Geräusch gab, wenn er mit seinem Bauch gegen ihren Hintern stieß. Eine Welle nach der anderen durchfuhr ihre Speckschicht und ließ sie vor und zurückwabbeln. Beide begannen heftig zu schwitzen, obwohl sie eigentlich gar nichts tat. Schweißperlen liefen ihm den Rücken herab. Immer wieder trieb sie ihn an.

„Fester, mach mich glücklich! Ja, tiefer!“

Es dauerte nicht lange, bis der junge Mann einen unglaublichen Orgasmus erlebte. Er zog seinen Penis aus ihr heraus und schleuderte seinen Liebessaft über den Rücken der Frau. Es landete sogar in ihren Haaren. Die alte Frau stöhnte heftig, doch sie wollte mehr.

„Steck ihn wieder rein! Mach weiter, du Mistkerl!“

Der Mann gehorchte und führte sein langes Ding wieder in sie ein. Immer wieder stieß er zu. Sein Hintern zuckte heftig, und immer wieder pumpte er seinen Liebessaft in sie hinein. Ein Orgasmus folgte dem nächsten.

Samuel spürte eine starke Erregung in seinem Körper, am liebsten hätte er mit dem Mann getauscht. Er wunderte sich gerade über sich selbst, denn er stand eigentlich nicht wirklich auf alte, dicke Frauen. Dass die Frau alt und hässlich war, nahm er im Rausch der Erregung aber gar nicht mehr wahr.

Doch plötzlich begann die Frau mit pumpend-saugenden Bewegungen. Sie begann, den Mann auszusaugen. Samuel sah, wie sich der Körper des Mannes, der eben noch sehr kräftig aussah, immer mehr in sich zusammenfiel. Er bäumte sich auf und versuchte, sich gegen die Frau zu wehren, doch er hatte keine Chance gegen sie. Seinen Penis konnte er nicht mehr aus ihr herausziehen, so heftig saugte ihr Körper an ihm. Der junge Mann schrie, stieß sich von ihr ab, doch er war nicht in der Lage, sich von ihr zu trennen. Mittlerweile bestanden seine Arme nur noch aus Knochen. Mit jeder Saugbewegung wurde er schwächer. An seinem Oberkörper konnte Samuel bereits die Rippen erkennen. Nun knickte auch noch sein Oberkörper ein, er sah jetzt aus wie ein Greis, die alte Frau hingegen sah gar nicht mehr alt aus. Sie erhob sich von ihrem Hocker und hatte jetzt einen wunderschönen Körper. Er war prall und glatt wie der einer Zwanzigjährigen. Sie atmete tief ein und genüsslich wieder aus. Zufrieden bewunderte sie ihren eigenen Körper. Sie hatte seine gesamte Lebensenergie aus ihm herausgesaugt. Mit grauen, flusigen Haaren, einem verschrumpelten Körper, dünnen Armen und Beinen fiel der Mann von ihr ab und klatschte wie ein nasser Waschlappen auf dem Boden. Es war nur noch eine Hülle von ihm übrig, die über dürre Knochen gespannt war. Auf dem Fußboden rollte er sich kraftlos zusammen und sah dabei aus, wie eine zertretene Schnecke. Von seinem überdimensionalen Penis war nur noch ein schlappes, schrumpeliges, kleines Würstchen übrig. Die Frau stand auf, nahm den männlichen Überrest und warf ihn mit einem angewiderten Blick in eine Mülltonne, ganz so, als wäre er nur ein getragenes, verschwitztes Kleidungsstück.

„Bringt mir den nächsten.“

Entsetzt flüchtete Samuel. Er wollte auf keinen Fall ihr nächstes Opfer sein.

Ein paar Schritte weiter, es mochten ungefähr fünfzig gewesen sein, erkannte er zitternde Schatten an den Wänden. Neugierig tastete er sich weiter vorwärts. Plötzlich tauchten reichlich verzierte Pechfackeln an den Wänden auf, die genug Licht spendeten, um auch die Details auf dem Gang erkennen zu können. Samuel war sich sicher, dass die Fackeln bis vor ein paar Augenblicken noch nicht dort gewesen waren. Er sah glänzende Ritterrüstungen, die zu beiden Seiten auf den Gängen standen. Sie sahen aus, als würden sie leben. Es hätte nur noch gefehlt, dass sie sich bewegen.

Kaum war der Gedanke zu Ende gedacht, bewegte sich tatsächlich eine der Rüstungen. Sie schaute Samuel hinterher. Mit einem quietschenden Geräusch drehte sich ihr Kopf in seine Richtung. Ihre rechte Schulter drehte sich nach hinten, das linke Bein trat hervor.

Samuel blieb fast das Herz stehen. Er sprang einen Schritt nach links und krachte in die dort stehende Rüstung, die sich mit scheppernden Geräuschen dagegen wehrte. Sie schaukelte hin und her, taumelte und fiel plötzlich laut krachend auseinander. Die Einzelteile lagen wild über den Boden verstreut.

Alles nur Einbildung, die leben nicht. Aber du dummes Ding hast mir einen ganz schön großen Schrecken eingejagt.

Doch die andere Rüstung, vor der er sich soeben erschreckt hatte, zerstörte den Gedanken sofort.

„Sssaaaamuuueeel“ grunzte sie verrostet.

Sofort sprang Samuel einen Schritt zurück, krachte gegen die dort befindliche Wand und landete stöhnend auf seinem Hintern. Ein Schauer lief ihm über alle Glieder. Er schrie vor lauter Schreck und krabbelte auf den Fersen rückwärts. Dies gelang ihm jedoch nicht, denn die Einzelteile der Ritterrüstung verhinderten, dass er sich bewegen konnte. Er rutschte ständig auf Metallteilen aus, die auf dem Boden verstreut lagen. Kratzende, scheppernde Geräusche drangen bis in die tiefsten Regionen seines Kopfes vor.

Samuel versuchte, sich selbst zu beruhigen. Eigentlich war doch bloß eine Ritterrüstung umgefallen. Alles andere war bloß Einbildung. Aber war es das wirklich? Warum konnte die Rüstung sprechen? Warum hatte die Rüstung ihm hinterhergeblickt? Die einzigen, die ihm seine Fragen hätten beantworten können, waren die tanzenden Mädchen, die sich vermutlich noch immer gegenseitig streichelten, küssten und verwöhnten – und mit ihren Piranhazähnen blutrünstig klapperten.

Fest entschlossen, sich nicht verführen zu lassen, ging er den weiten Weg zurück zu den Tänzerinnen.

„Wo bin ich?“

Sie sahen ihn an, als würden sie nicht ein Wort verstehen. Gerade hatten sie doch noch in seiner Sprache gesprochen und ihn gerufen, um sie zu verwöhnen. Jetzt sprachen sie eine andere, völlig fremd klingende Sprache, von der Samuel nicht ein einziges Wort verstand.

Kurz hielten sie inne mit ihren Streicheleinheiten, doch als sie merkten, dass Samuel sie nicht verstand, setzten sie ihr Liebesspiel fort. Schlimmer noch, sie ignorierten ihn.

Gut, die sexbesessenen Weiber bin ich los. Schade eigentlich, irgendwie ist es doch interessant, was sie da treiben. Vielleicht hätte ich doch mitmachen sollen.

Mit einem Lächeln auf dem Gesicht zog er sich in den dunklen Gang zurück. Doch was war das? War da was? Waren das Schritte? Er hörte etwas, das sich tatsächlich wie Schritte anhörte. Die Geräusche kamen jedoch ziemlich aus der Ferne.

Verflucht! Aus welcher Richtung kam das Geräusch? Es ist zu leise, um es zu orten, aber definitiv waren es Schritte. Ich muss hier weg!

Das Klackern klang ziemlich metallisch, als würde ein Stepptänzer über einen Steinboden laufen. Kamen sie von vorn? Kamen sie von hinten? Als er genau hinhörte, identifizierte er nicht nur eine Person, sondern mehrere. Es mussten mindestens fünf Männer sein. Anhand der Schrittlänge wusste er genau, dass es Männer waren. Er vermutete, dass es Soldaten waren, die in Ritterrüstungen Patrouille liefen. Das klappernde Geräusch passte exakt zu dem Geklapper, das die zerfallene Rüstung soeben von sich gegeben hatte. Vielleicht hatten sie den Lärm gehört und kamen deshalb den Gang entlang, um nachzusehen, ob alles in Ordnung war.

Dass es sich bei den Personen um Männer handelte, bestätigte sich nun. Sie unterhielten sich miteinander, und Samuel konnte deren Stimmen eindeutig als männlich identifizieren. Jedoch konnte er auch bei ihnen die Sprache nicht verstehen. Sie klang - wie auch bei den nackten Mädchen - völlig fremdartig. Noch nie hatte er etwas ähnlich Klingendes gehört.

Wohin soll ich flüchten? Besonders viel Auswahl bleibt mir nicht.

Nirgends gab es einen Schlupfwinkel, wo er sich hätte unsichtbar machen können. Weglaufen war zu riskant, schließlich wusste er nicht, aus welcher Richtung sie kamen. Der Schall kam jetzt von überall. Genauso gut hätte er ihnen direkt in die Arme laufen können. Er musste sofort ein Versteck finden, aber wo? Sein Blick suchte sämtliche Möglichkeiten ab. Links, rechts, oben, unten. Nirgends gab es ein Loch, eine Nische oder einen ... einen Raum? Ja, da war ein Raum. Aber darin befanden sich die besagten Tänzerinnen. Was war schlimmer? Getötet werden oder mit den Tänzerinnen ein paar Augenblicke in einem Raum verbringen?

Pest oder Cholera, dachte er. Schnell sprang er in einen der beleuchteten Räume. Eigentlich war es egal, in welchen er sprang, denn in jedem befanden sich nackte Mädchen. Hoffentlich wollten sie nicht gleich über ihn herfallen. Sein Teufelchen im Kopf sagte:

Was ist denn schlimm daran, von ein paar Mädchen vernascht zu werden? Spring hinein, du Idiot. Sie werden dich schon nicht auffressen.

Sein Engelchen sagte jedoch:

Spring bloß nicht zu den nackten Mädchen ins Zimmer, sie fallen über dich her und zerreißen dich in der Luft. Mit ihren Piranhazähnen werden sie dich zerfleischen und auffressen. Dann endest du als matschige Blutspur an den Wänden.

Gleich meldete sich wieder das Teufelchen:

Dir wird schon nichts geschehen, hör nicht auf das Engelchen, denk an den Spaß, den du mit ihnen haben kannst. Wahrscheinlich haben sie sowieso kein Interesse an dir. Sie hatten dich nicht verstanden, und schon hatten sie dich links liegen lassen. Warum sollte das nicht noch einmal funktionieren?

Doch weit gefehlt. Kaum befand er sich in ihrem Raum, fühlte er sich wie Fischfutter in einem Scharm ausgehungerter Fische. Piranhas? Sie stürmten auf ihn zu, berührten ihn, begrapschten ihn und begannen darüber zu streiten, welches Mädchen als erstes über ihn herfallen durfte.

Sie schubsten sich gegenseitig beiseite, kratzten, schlugen und bespuckten sich. Einige griffen sogar zu noch biestigeren Waffen: Sie bissen ihre Kontrahentinnen in die Arme, Hände und ins Gesicht. Eine regelrechte Schlacht begann. Das erste Blut floss, Schreie und kreischendes Gebrüll erfüllten den Raum. Haarbüschel fielen auf den Fußboden, Speichel flog durch die Luft. Samuel hatte das Gefühl, er befände sich mitten in einem Rudel Krokodile. Oder Piranhas bei der Fütterung? Also schmiedete er einen Plan. Während die Mädchen sich gegenseitig die Augen auskratzten, nutzte er das Chaos und flüchtete unbemerkt zum Ausgang des Raumes. Vielleicht war die Idee, bei Ihnen Unterschlupf zu finden, gar nicht so gut gewesen. Eine Konfrontation mit den Soldaten wäre vielleicht glimpflicher abgelaufen.

Als er im dunklen Gang stand, stellte er beruhigt fest, dass es völlig still war. Er hörte weder Schritte noch Stimmen auf ihn zukommen. Vermutlich waren es bloß Wachsoldaten gewesen, die ihre Runden gedreht und zu kontrollieren hatten, ob sich kein ungebetener Gast in den Gängen versteckte. Die streitenden Tänzerinnen hatten sie entweder nicht gehört, oder sie waren es gewohnt, dass sich die Damen gegenseitig bespuckten und die Augen auskratzten.

Als die Damen jedoch feststellten, dass Samuel geflüchtet war, wurde es erst richtig laut. Wie wilde Tiere begannen sie zu kreischen, zu jaulen und zu fauchen. Samuel stellten sich die Nackenhaare auf. Es hörte sich an, wie ein mit Löwen gefüllter Käfig, in den man ein Schaf geworfen hatte. Sie rannten aus ihrem Raum heraus, doch kaum befanden sie sich auf dem dunklen Flur, kehrten sie um und eilten zurück zu ihrem Raum. Vielleicht hatten sie in der Vergangenheit schon einmal Bekanntschaft mit dem menschenfressenden Monster gemacht? Die Dunkelheit schien ihnen zu gefährlich, um Samuel zu verfolgen. Was noch hinzukam war die Tatsache, dass sie nackt und somit leichte Beute für die Wachsoldaten waren.

Samuel hatte sich mittlerweile weit genug entfernt und war von der Dunkelheit verschluckt.

Die Damen war er los, nun gab er sich Mühe, möglichst lautlos über den Boden zu schleichen. Es war nicht ganz einfach, denn er trug Schuhe mit harten Sohlen, die bei jedem Schritt Geräusche verursachten. Er hätte sie ausziehen können, doch dann wäre es gefährlich für seine Füße geworden. Wer weiß, ob hier irgendwo Glas herumlag. Schließlich konnte er ja fast nichts sehen.

Samuel musste zusehen, dass er mehr Abstand zu den Tänzerinnen gewann. Es schien ihm plötzlich, als würden sie ihn doch noch verfolgen. Ihr Gekreische wurde wieder lauter.

Während seiner Flucht musste er höllisch aufpassen, denn in so einem dunklen Gang konnte man sehr schnell mit Gegenständen kollidieren, die die Dunkelheit versteckte.

Samuel hatte Glück. Nichts stellte sich in seinen Weg.

Nun wurde das Geschrei der Mädchen endlich wieder leiser. Er verspürte ein Gefühl der Erleichterung. Spontan wagte er einen Blick in die weiteren Räume, die links und rechts vom Gang abzweigten. Doch überall sah er nur nackte Haut. Er befürchtete, dass auch diese Damen sofort über ihn herfallen würden, falls sie ihn entdecken würden.

Das Schlimmste in derartigen Situationen war die eigene Fantasie. Sie konnte einem das Leben schon ziemlich schwer machen. In seiner Fantasie sah er viele Dinge, die gar nicht existierten.

Samuel ging leise und vorsichtig immer weiter geradeaus. Doch je weiter er ging, desto mehr gewann er den Eindruck, im Kreis zu laufen. Stets wiederholte sich der Anblick. Er hatte keine Zeit, sich die Gesichter der Mädchen einzuprägen. Zu genau durfte er sie sich nicht ansehen, denn dann hätten sie ihn vermutlich sofort entdeckt. Kurz hinschauen und weiterschleichen war seine Devise. Und bloß nicht entdeckt werden.

Warum sehen die alle gleich aus? Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Ich muss versuchen, mir eine von ihnen genauer einzuprägen. Hätten sie doch bloß Kleidung auf ihrem Leib, dann könnte ich mir ein Muster einprägen. Aber die sind alle blond und haben lange Haare. Und ihre Gesichter sehen auch alle gleich aus. Laufe ich im Kreis? Nein, das kann nicht sein, ich laufe doch die ganze Zeit geradeaus. Und doch sehen sie gleich aus? Vielleicht sollte ich einer von ihnen einen Punkt auf den Hintern malen. Wenn der dann immer wieder auftaucht, weiß ich, dass ich was falsch mache. Und auch der verfluchte Gang sieht immer gleich aus. Er verläuft stets geradeaus. Es könnte aber eine Täuschung sein. Vielleicht ist es einfach nur zu dunkel, und ich merke gar nicht, dass ich im Kreis laufe.

Plötzlich ein Lichtblick: Es wurde heller. Oder schien es ihm nur so? Nein, es wurde tatsächlich heller. Samuel hatte den Eindruck, dass er den Fußboden jetzt etwas detaillierter erkennen konnte. Noch immer war es zu dunkel, um Details auf dem Boden zu sehen, aber die Umrisse der Steine wurden ein wenig klarer.

Da hinten! Das scheint das Ende des Ganges zu sein. Zumindest sieht es so aus. Es sind vermutlich noch hundert Schritte, dann sollte ich dort angekommen sein. Wie groß muss dieses Gebäude sein, wenn ich seit einer Ewigkeit geradeaus laufe und kein Ende finde? Es muss ein gewaltiger Bau sein. Oder vielleicht ist es gar kein Gebäude, sondern nur ein unterirdischer Gang, der von außen gar nicht als Gebäude sichtbar ist?

Einerseits vom Enthusiasmus getrieben, andererseits von seiner Vernunft gebremst versuchte Samuel weiterhin, möglichst leise zu gehen, dabei aber schnell zu sein. Er wollte möglichst wenige Geräusche erzeugen. Eigentlich hätte er völlig unbesorgt ohne Schuhe laufen können. Bisher gab es nicht ein einziges Mal einen triftigen Grund zur Sorge. Es lagen keine Scherben herum, diese hätte er sicher auch durch die Schuhe gespürt. Aber wie der Teufel es in der Regel wollte, würde er genau in dem Moment, wenn er die Schuhe ausziehen würde, in eine Scherbe oder auf einen spitzen Gegenstand treten. Bei seinem Glück musste es einfach so kommen.

Das vermeintliche Ende des Ganges - ein helles Leuchten - kam immer näher. Als er sich dem Licht näherte, verringerte er seine Geschwindigkeit immer mehr. Schließlich wusste er nicht, was ihn dort erwartete. Lauerten dort weitere Gefahren? War das vermeintliche Ende des Ganges gar kein Ende? War es vielleicht wieder der Anfangspunkt seines Albtraums? Die letzten zwanzig Schritte ging er sehr langsam und vorsichtig, fast so, als würde er über Eierschalen schleichen. Eine herunterfallende Stecknadel wäre laut dagegen gewesen. Selbst das Atmen versuchte er zu unterdrücken, doch je mehr er dies versuchte, desto mehr quälte ihn das Bedürfnis, richtig tief Luft zu holen. Samuel hielt sich ein Tuch vor den Mund, das er soeben aus seiner Hosentasche gezogen hatte, um seine Geräusche zu dämpfen.

Endlich am Ende des Ganges angekommen steckte er vorsichtig seinen Kopf durch den schmalen Ausgang. Er kniff die Augen zusammen, das Tageslicht brannte regelrecht, so sehr hatte er sich bereits an die Dunkelheit gewöhnt. Er blickte nur mit einem Auge nach draußen, das andere hielt er aus taktischen Gründen mit der Hand verschlossen.

Schnell gewöhnte sich das geöffnete Auge an das helle Licht. Endlich wieder Sonnenschein. Er sah Bäume, Blätter, Büsche und einen Weg, aber er konnte keine Menschen entdecken. Ein gutes Zeichen, denn so musste er nicht fürchten, schon wieder flüchten zu müssen. Er drehte sich um und blickte mit dem vom Licht geschützten Auge in die Dunkelheit. Er wollte kontrollieren, ob sich jemand von hinten unbemerkt angeschlichen hatte. Zu seiner Zufriedenheit konnte er weder jemanden entdecken noch hören.

Jetzt konnte Samuel einen Schritt nach draußen wagen. Vorsichtig kontrollierte er die Umgebung. Er blickte nach links und rechts, nach oben und auch nach unten. Von überall hätte sich ihm jemand nähern können, doch er sah keine Gefahr.

Samuel entspannte sich ein wenig. Seine Muskulatur, die die ganze Zeit bis zum Bersten angespannt war, durfte sich das erste Mal wieder lockern.

Erst jetzt, da sich seine Angst vor einer möglichen Gefahr legte, betrachtete er die wunderschöne Landschaft. Er entdeckte bunte Blumen, große Insekten, unglaublich schöne Bäume und einen kleinen Wasserfall, der ungefähr zwanzig Schritte vor ihm in die Tiefe rauschte und dabei große Nebelwolken versprühte. Die Luft duftete sehr würzig, und die Sonne prickelte wie tausend Stecknadeln auf seiner Haut. Es fühlte sich an, als befände er sich im Süden, wo die Sonne endlos schien.

Wo bin ich? Es ist wunderschön in diesem Wald. Noch nie habe ich so eine traumhaft schöne Landschaft gesehen. Vielleicht gibt es hier Elfen, Zwerge und Zauberer. Oder Gnome? Hoffentlich gibt es keine Riesen, ich habe Angst vor ihnen.

Ach was, wieso habe ich so eine Angst? Hier ist doch gar nichts. Alles ist wunderbar. Ich glaube, die Dunkelheit in diesem verfluchten Gang hat meine Fantasie beflügelt, dass ich nun Angst vor Dingen habe, die gar nicht existieren. Das Böse habe ich hinter mir, jetzt kann eigentlich nur noch das Gute kommen.

Noch immer konnte Samuel keine Menschen entdecken, dafür sah er plötzlich kleine zwergähnliche Lebewesen im Unterholz herum huschen, die ihm in etwa bis zum Knie reichten. Ob sie ihn bereits entdeckt hatten?

Sie waren wirklich winzig, sahen aber aus, als wären sie wesentlich älter, als er. Einige schätzte er auf über hundert Jahre. Aber trotz ihres vermeintlich hohen Alters bewegten sie sich flink wie Wiesel.

Ständig trugen sie etwas auf ihren Schultern, sägten, schnitten oder sammelten Äste und Zweige, pflückten Beeren und Pilze und legten die Waren in ihre kleinen Körbe.

Bewegungslos schaute Samuel ihnen zu. Er dachte, dass sie weglaufen würden, würde er sich zu schnell bewegen.

Die kleinen Männlein und Weiblein bewegten sich zwischen den Büschen hin und her und raschelten in den abgestorbenen Blättern. Wirklich gut sehen konnte er sie nicht. Sie waren zu gut versteckt. So sehr er sich auch anstrengte, konnte er nicht ausmachen, um welche Art von Spezies es sich handelte. Bald sahen sie aus wie Gartenzwerge. Doch seit wann gab es lebende Gartenzwerge? Sie waren doch bloß eine Erfindung der Märchenerzähler. Und wie konnten es so viele sein? Überall bewegte sich plötzlich die Natur. Büsche wackelten hin und her, Blätter und Beeren verschwanden, vermutlich ernteten sie diese gerade. Sie schienen ihn nicht bemerkt zu haben, oder er erweckte nicht ihr Interesse. Also entfernte er sich einen weiteren Schritt vom Ausgang, durch den er gerade getreten war. Gleich fühlte er sich wohler, denn so ein dunkler Durchgang im Rücken barg immer gewisse Risiken. Es hätte ja doch noch jemand von hinten auf ihn zu kommen können, um ihn zu überfallen oder ähnlich unangenehme Dinge mit ihm zu tun. Sollte nun jemand aus dem Hinterhalt gestürmt kommen, würde er an Samuel vorbeilaufen. Er positionierte sich taktisch so gut, dass man ihn vom Inneren des Ganges aus nicht sehen konnte.

Der Himmel leuchtete intensiv blau, keine Wolke war zu sehen. Jedoch wurde er stets heller. Die Sonne brannte mittlerweile in seinen Augen, sodass er sie schützen musste. Er hielt seine Hand wie einen Schirm über die Augen und betrachtete mit zusammengekniffenen Lidern die Natur. Dabei stellte er fest, dass der Himmel mittlerweile annähernd schneeweiß war. Auf keinen Fall konnte er jetzt noch nach oben blicken. Gezwungenermaßen blickte er auf den Fußboden. Von der schönen Natur mit ihren kleinen Zwergen konnte er nichts mehr erkennen. Es war viel zu hell. Tränen liefen sein Gesicht herunter, die Muskulatur seiner Augen verkrampfte sich bereits. Das Licht schmerzte.

Plötzlich rief jemand seinen Namen.

„Samuel!“

Er erschrak und wollte sich schnell verstecken, doch es wollte ihm nicht gelingen. Etwas Unsichtbares verhinderte, dass er sich bewegen konnte. Erst jetzt merkte er, dass er gar nicht mehr stand, sondern auf etwas lag. Unsicher betrachtete er sein Umfeld, konnte jedoch nichts erkennen. Alles war verschwommen und undeutlich.

Samuel tastete alles ab, was er mit den Armen erreichen konnte und fühlte etwas Weiches unter sich. Nun wurde es wieder dunkler, er konnte die Augen endlich wieder öffnen. Verwundert stellte er fest, dass er in einem Bett lag und von Kabeln und Schläuchen gefesselt war.

An diversen Stellen hatte man ihm Klebestreifen und Sensoren auf die Haut geklebt, vermutlich um seine Vitalfunktionen zu überwachen.

„Er wacht auf“, vernahm er aus der Ferne. Es klang, als würde jemand in ein langes Rohr hineinsprechen und man selbst am anderen Ende lauschen.

Er traute seinen Augen nicht, als er wieder klar sehen konnte, denn er blickte in das langweilige Gesicht einer Krankenschwester, die durch eine Atemschutzmaske verunstaltet war. Neben ihr stand ein Arzt, der gerade auf die elektronischen Überwachungsgeräte schaute. Auch er trug so eine seltsame Maske. Beide trugen zudem blaue Gummihandschuhe.

„Wo bin ich?“ Samuels Stimme klang ziemlich dünn und verunsichert.

„Hallo Samuel. Schön, dich wieder unter uns zu haben. Wir haben uns große Sorgen um dich gemacht, denn du hattest einen Herzstillstand. Wir hatten befürchtet, dass du nicht mehr aufwachen würdest, doch plötzlich bist du wieder wach und erweckst den Eindruck, als wäre nichts gewesen.“

Der Arzt nahm Samuels Hand und hielt sie fest.

„Wir haben dich reanimiert und hoffen, dass es keine Folgen nach sich zieht. Fühlst du dich gut?“

„Ja, alles prima. Ich war tot? Richtig mausetot?“

„Ja, das warst du. Unser Problem war, dass dein Herz anfangs nicht wieder anspringen wollte. Es war bockig. Aber dann haben wir gewonnen.“

„Höchst erfreulich, sonst wäre ich jetzt wohl hinüber.“

Der Arzt sagte nichts, doch seine Mimik bestätigte Samuel seine Vermutung.

„Du hattest sehr viel Glück. Dein Körper hat sehr schwer damit zu kämpfen, deine Viruserkrankung auszukurieren.“

„Ein Virus? Was für ein Virus? Habe ich eine Grippe?“

„So etwas Ähnliches, nur viel schlimmer, deshalb tragen wir die Schutzmasken.“

Erst jetzt realisierte Samuel, dass er nicht mehr vor dem Eingang zum Verlies des Schlosses in der schönen Natur bei den kleinen Zwergen stand, sondern dass er in einem tristen Krankenhauszimmer in einem ebenso tristen Bett lag. Er war wieder wach. Leider war alles nur ein Traum gewesen, in den er am liebsten wieder zurückgegangen wäre. Leider funktionierte das nicht auf Kommando.

Und anstatt sich von nackten Tänzerinnen verwöhnen zu lassen, bekam er Medikamente und Aufbaupräparate in die Adern gepumpt, sodass er wieder über mehr Abwehrkräfte verfügte.

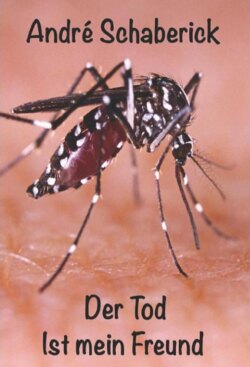

„Samuel, du bist nur ganz knapp dem Tod entronnen, nicht nur wegen des Herzstillstandes, den du hattest. Du trägst das sogenannte Zika-Virus in dir.“

Der Arzt schob sich die Lesebrille vor die Augen und las in den neuesten Laborberichten, die er auf seinem Klemmbrett mit sich führte.

„Es kann auf dein Gehirn übergehen und dort erheblichen Schaden anrichten. Dies müssen wir unter allen Umständen verhindern. Bei Menschen mit einem schwachen Abwehrsystem kann es zum Tod führen. Wir sind aber davon überzeugt, dass du ein sehr gutes Abwehrsystem hast. Dennoch ist dies kein Grund zum Aufatmen. Wir müssen das Virus sehr ernst nehmen. Dieses verfluchte Virus ist in Brasilien besonders häufig anzutreffen. Es wird durch Sex, aber auch durch Mücken übertragen. Auf welche Weise du es dir eingefangen hast, ist irrelevant. Ob du dort Sex hattest, oder ob du bloß von einer infizierten Mücke gestochen wurdest, führte zum selben Ergebnis. Du trägst jetzt das Virus in dir.“

„Ich hatte keinen Sex. Also muss es eine verdammte Mücke gewesen sein. In jedem Urlaub werde ich von Mücken gestochen. Aber noch keine hat mich mit einem Virus infiziert. Dämliche Mistviecher! Kann ich denn nicht dagegen geimpft werden?“

„Nein, leider nicht. Wir können dich nicht gegen etwas impfen, was sich bereits in deinem Körper befindet. Dein Körper weiß mit dem Virus nichts anzufangen. Hätten wir dich vor deinem Urlaub geimpft, hätte dein Immunsystem Abwehrkräfte dagegen entwickeln können, ohne dass Schaden entsteht. Aber nun ist ein aktives Virus in dir, und das kann weiß Gott erheblichen Schaden anrichten. Impfen wäre jetzt sinnlos. Zudem existiert auf dieser Welt noch kein Serum.“

Samuel verlor sämtliche Farbe aus dem Gesicht.

„Muss ich jetzt sterben?“

„Wir werden alles tun, um dies zu verhindern. Aber wir können nichts garantieren. Du und dein Körper, ihr müsst dagegen ankämpfen, egal mit welchen Mitteln. Ein Virus ist verflucht klein. Ich hoffe, dein Immunsystem findet es und entwickelt eine Abwehrstrategie.“

Samuel schossen plötzlich Tränen in seine Augen.

„Scheiß Aussichten! Ich will noch nicht sterben!“

„Wir würden dir so gerne helfen, aber die Natur ist manchmal sehr unbarmherzig. Kämpfe! Kämpfe dagegen an. Dein Körper muss es selbst besiegen.“

Menschen in Schutzkleidung kamen in sein Krankenzimmer gelaufen. Völlig verstört betrachtete Samuel die unwirklich wirkenden Gestalten. Sie räumten die weiteren Betten und Nachttische aus dem Zimmer und bauten eine Quarantänestation auf. Es dauerte nur ein paar Minuten, und schließlich befand sich ein riesiger Kleiderschrank aus durchsichtiger Plastikfolie im Raum, der ihn hermetisch von der Außenwelt abschirmen sollte. Anschließend schoben sie ihn in diesen Würfel und schlossen Luftschläuche daran an, die mit einem Filter verbunden waren.

„Was soll das? Warum tun Sie das? Bin ich etwa eine Gefahr für die Menschheit? Ich bin doch nur ein Junge, der in Brasilien im Urlaub war. Ich habe keine Seuche!“

„Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir wissen nicht, wie gefährlich das Virus ist, das du in dir trägst, und wir wissen auch nicht, wie ansteckend es ist. Schwache Menschen, die sich hier im Krankenhaus befinden, könnten vom Virus befallen werden und sterben. Diese Menschen müssen wir schützen. Deshalb bauen wir eine Quarantänestation um dich herum auf.“

Samuel hörte diese Worte, als kämen sie aus einem langen Tunnel. Alles wirkte so fremd. Er hatte das Gefühl, er wäre das Virus, er müsse bekämpft werden. Niemand beachtete seine Gefühle, niemand interessierte sich dafür, was gerade in seinem Kopf vorging.

Während er gegen seine Tränen kämpfte und den Tod schon vor Augen hatte, verließen die Ärzte das Zimmer. Er wurde samt Bett und den elektronischen Geräten in den Würfel eingeschlossen. Dass sie ihn nicht noch mit dicken Ledergürteln ans Bett gefesselt hatten, war alles. Am liebsten hätten sie sicher auch dies getan.

Von außen zogen sie die Folientür zu, sodass kein Virus mehr herauskommen und andere Menschen infizieren konnte.

Ein Lautsprecher, den er zuvor gar nicht wahrgenommen hatte, gab plötzlich ein quäkendes Geräusch von sich.

„Samuel, kannst du uns hören?“ Das Ding hörte sich an wie ein Kofferradio.

„Ja, ich höre euch.“

„Das ist gut. Wir haben diesen Lautsprecher in dein Zimmer gestellt, damit du mit uns reden kannst. Darin ist auch ein Mikrofon untergebracht, sodass wir immer hören können, was du uns sagen möchtest.“

Na prima, er wurde jetzt auch noch belauscht. Er musste ab sofort aufpassen, was er sagte, wie er fluchte und was er sonst noch so von sich gab. Alles konnten die Ärzte hören. Vielleicht sollte er das Ding ausstöpseln, während er schlief. Es konnte nur peinlich werden.

„Wenn du mit deinen Familienangehörigen sprechen willst, musst du nur losreden. Du musst keine Taste drücken. Wir hören dich, sobald du etwas sagst. Wir werden sofort deine Eltern informieren, sobald du sie sehen willst.“

„Das ist schön. Ich freue mich, so einen tollen Lautsprecher in meinem Schlafraum zu haben.“

Mit seinen Familienangehörigen durfte er nur noch über Monitore kommunizieren. Sie wurden komplett von ihm fern gehalten. Auch die Ärzte, die ihn behandelten, trugen spezielle Schutzanzüge, die absolut virendicht waren.

Hast du irgendwelche Wünsche? Möchtest du, dass wir dir etwas bringen, was die Langeweile vertreibt?“

Dieser quäkige Lautsprecher wusste tatsächlich, was ihn am meisten bedrückte. Es war die Langeweile. Wie sollte er es so lange aushalten, ohne persönliche Kontakte zu pflegen? Was wäre, wenn er kurz vor dem Tod stünde? Würde man seinen Eltern dann erlauben, an sein Bett zu treten, oder müssten sie über einen Fernseher mit ihm reden? Würden sie ihn bis zu seinem Tod nicht mehr berühren, ihn streicheln, ihn in den Arm nehmen? Samuel fühlte sich gerade, als sei er schon tot.

Eine Krankenschwester kam - wie sollte es auch anders sein - in Plastikfolie verpackt in sein Zimmer und öffnete die Schleuse an seinem durchsichtigen Plastikwürfel. Sie hatte sichtlich Angst vor seinem Virus, aber sie versuchte, so gut es ging, diese zu überspielen. An ihren vorsichtigen Bewegungen konnte man jedoch ablesen, dass ihr die Panik ins Gesicht geschrieben stand.

„Hallo Samuel. Ich habe dir etwas mitgebracht. Dieses Tablet ist für dich, damit du dich nicht so langweilst. Es sind diverse Spiele installiert. Du kannst dich darauf austoben.“

„Danke, das ist nett.“

Sicher würde das Tablet nach der Benutzung durch Samuel vernichtet werden, oder es würde in der Mikrowelle verenden, wo sie die Viren grillen würden.

Viren - diese kleinen Biester, die niemand sehen konnte. Warum gab es so etwas bloß? Warum hatte sich Mutter Natur so etwas ausgedacht?

Dann zog die Schwester ein Ladegerät aus ihrer Tasche.

„Du kannst es hiermit aufladen. Du kannst auch über das Tablet mit deinen Eltern sprechen. Es ist Whatsapp und Skype installiert. Auch Threema findest du dort. Sicher haben deine Eltern dies auf dem Smarty. Du kannst sie auch darüber anrufen, wenn dir danach ist. Und wenn du sie in der Nacht anrufst, funktioniert es auch. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie sind immer für dich da. Wirklich immer. Ruf sie an. Reden mit vertrauten Personen ist immer ein großer Trost.“

Die Schwester war wirklich nett. Am liebsten hätte Samuel sie dort behalten. Sie sah auch noch verflucht hübsch aus unter ihrer Plastikfolie. Sie war sicher kaum älter als fünfundzwanzig Jahre, ein wenig älter als er, aber das machte ihm nichts aus. Ältere Mädchen haben mehr Erfahrung. Nur, würde er seine Erfahrung jemals wieder brauchen? Vorher streckte ihn sicher das Virus nieder.

In seiner Fantasie packte er sie aus der Frischhaltefolie aus und vernaschte sie. Durch die Folie jung gehalten alterte sie nicht. So machte es nichts, dass sie älter war als er. Die Frischhaltefolie glich alles aus. Samuel fantasierte sich in eine Rolle als Retter. Sie war gefangen in einem Spinnennetz aus Plastikfolie. Sie konnte sich nicht bewegen, sie saß in einem Kokon gefangen. Doch Samuel kletterte über das Spinnennetz und passte auf, dass er nicht an den Klebfäden hängen blieb. Mit seinem Messer schnitt er systematisch alle Klebfäden durch. Die Spinne, die das Netz peinlichst genau bewachte, fiel plötzlich auf den Fußboden und war tot. Er warf noch sein Messer nach der Spinne und traf ihren Kopf. Nun war sie toter als tot. Mausetot.

Aber er hatte nun kein Messer mehr, mit dem er das hübsche Mädchen aus dem Netz retten konnte. Aber ihm fiel natürlich eine List ein. Er war in der Lage, mit seinen Schneidezähnen die Spinnenfäden durchzubeißen. Und so konnte er das Mädchen retten. Er biss alle Fäden durch, die das Mädchen gefangen hielten.

Wie schön war doch die Fantasie. Das Krankenzimmermädchen kam plötzlich - leider immer noch in Folie verpackt - in sein Zimmer und brachte ihm etwas zu trinken. Ob sie vielleicht nur einen Vorwand suchte, um ihn zu besuchen? Vielleicht mochte sie ihn auch, und sie fühlte sich ziemlich eingeengt in ihre Folie. Am liebsten hätte sie vermutlich die Folie sofort wieder ausgezogen, um sich in ihrer wahren Pracht zu präsentieren. Aber leider musste sie so hässlich verpackt zu Samuel gehen.

„Danke für den Tee.“

Samuel rief es so laut, dass sie es in ihrem Folienanzug hören musste.

Das Mädchen ging auf Samuel zu, nahm seine Hand, streichelte sie und hielt sie schließlich fest, ohne etwas zu sagen. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie schließlich ihr Schweigen brach.

„Samuel, ich bin so unsagbar traurig darüber, was hier gerade mit dir geschieht. Am liebsten würde ich sofort aus der Folie steigen und dich in den Arm nehmen. Am liebsten würde ich...“

Samuel schaute in ihr Gesicht.

Hat sie wirklich eine Träne in den Augen?

Und da flog die Tür auf. Schon wieder kam jemand mit etwas herein. Diesmal war es etwas zu essen. Die Person stellte einen Teller, der mit einem Deckel abgedeckt war, in seinen Würfel. Samuel konnte nicht erkennen, ob die Person männlich oder weiblich war. Aber es interessierte ihn auch nicht wirklich, denn das nette Mädchen in Folie interessierte ihn viel mehr.

„Wie heißt du?“

„Samira. Oh, es tut mir leid, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Ich weiß wie du heißt, aber du weißt nicht, wie ich heiße. Ach was, jetzt weißt du es ja.“

Samira wirkte ziemlich verlegen, Samuel merkte es sofort. Sicher war sie in ihn verliebt. Zumindest glaubte Samuel, dass sie es war. Nein, eigentlich war er sich sicher.

Samuel versuchte, eine verführerisch angehauchte Stimme zu benutzen.

„Samira ist der schönste Name, den ich je in meinem Leben gehört habe. Woher stammt der Name?“

„Er ist arabisch. Er bedeutet aus dem Himmel fließendes Wasser.“

„Das ist wunderschön. Bist du auch arabischer Herkunft?“

Schnell ergriff Samuel Samiras Hand und hielt sie fest.

„Wenn ich das hier alles überlebt habe, möchte ich dich gern ohne diese ganze Folie kennenlernen. Ich möchte wissen, wie hübsch du bist.“

Samira errötete in ihrem Schutzanzug. Samuel konnte es sofort erkennen, denn ihr Visier beschlug plötzlich ein wenig. Für Samuel war dies ein eindeutiges Zeichen, dass sie ihn gern hatte.

„Samira, versprich mir, dass wir gemeinsam etwas unternehmen, wenn ich wieder gesund bin.“

Nun beschlug Samiras Visier noch mehr.

„Das darf ich nicht.“

„Warum darfst du das nicht?“

„Das kann ich dir nicht sagen. Das darf ich nicht.“

Samuel ließ sie nicht los.

„Samira, wenn ich Pech habe, lebe ich nur noch ein paar Tage. Wenn ich Glück habe, werde ich das Virus überleben und habe dann die Chance, dich kennen zu lernen. Wenn ich sterbe, habe ich einen letzten Willen. Und der ist, dich als Freundin zu haben. Denselben Wunsch habe ich aber auch, wenn ich weiterlebe. Deine Augen haben so eine unglaubliche Ausstrahlung, dass ich schmelzen würde, wenn ich es könnte.“

Samira wusste nicht mehr, was sie sagen sollte. Sie war völlig perplex. Sie war traurig und glücklich zugleich. Sie war traurig, weil sie wusste, dass Samuel sterben könnte. Und sie war glücklich, weil ihr noch nie jemand so etwas Schönes gesagt hatte. Dieser Kerl im Krankenbett hatte es geschafft, sie mit Worten um den Finger zu wickeln. Bisher hatte sie immer nur Zwang, Druck, Prügel und Gewalt kennengelernt. Und dieser Kerl dort im Bett war so liebenswürdig. Könnte sie ihn doch bloß retten. Samira hatte sich tatsächlich gerade in ihn verliebt.

Doch nun musste sie gehen und ihn allein lassen. Ihre Pflicht rief sie zu anderen Tätigkeiten. Sicher würde sie jede ihr zur Verfügung stehende Gelegenheit nutzen, um Samuel zu besuchen. Doch sie wusste, wie hart es werden würde, würde er sterben. Sie befürchtete, dass ihre Seele mit ihm sterben würde.

Samuel erkannte die Hoffnungslosigkeit seiner Situation und versuchte irgendwie, die Zeit tot zu schlagen. Die meiste Zeit verbrachte er deshalb damit, zu schlummern oder richtig zu schlafen. Allerdings war dies gar nicht so einfach, denn schlafen kann man nur, wenn man richtig müde ist.

Die Medikamente, die er bekam, um das Virus zu bekämpfen, sollten eigentlich seinen Körper stärken. Doch er hatte das Gefühl, man würde ihm lediglich Schlafmittel verabreichen, damit er bloß schnell ins Gras biss.

Auf sein Tablet, das er in langweiligen Zeiten nutzen sollte, konnte er sich nicht konzentrieren. Ihm fielen immer wieder die Augen zu, und er versank in einer Traumwelt.

Doch erneut wurde er aus seiner Welt gerissen. Es hatte an der Tür geklopft, und er stand fast senkrecht im Bett. Eine Schwester – natürlich in Folie gepackt - trat mit einem kleinen Rollwagen ein und brachte etwas zu essen. Sicher war es Samira, die sich nicht traute, etwas zu sagen.

Sie war - wie zuvor Samira auch - in Frischhaltefolie eingepackt und hatte dieselben Proportionen, wie Samira. Sie musste es sein. Samuels Herz schlug plötzlich einige Takte schneller.

Während sie sich bewegte, raschelte es fortwährend. Warum hatten sie bloß keine Folie benutzt, die weniger raschelt?

Das Mädchen öffnete die Virensperre zu Samuels Bett. Sie bewegte sich anders als Samira. War es Samira, oder war es jemand anderes? Sie trug ein Tablett hinein. Wäre es Samira gewesen, hätte sie sicher „hallo“ oder etwas Ähnliches gesagt. Vielleicht einfach nur „hi“, oder „hey, Alter“. Vielleicht „check die Kralle“? „Nice to see you“? Englisch zu reden war „in“.

„Samira?“

„Doch sie reagierte nicht. Es musste eine andere Krankenschwester sein, die eine ähnliche oder gleiche Figur hatte.

„Wo möchten Sie essen? Im Bett oder am Tisch?“

Sie siezte ihn.

„Stellen Sie es bitte auf den Nachttisch. Ich möchte im Bett essen.“

Samuel hatte einen Tisch im durchsichtigen Glaswürfel stehen. Aber er bevorzugte es, im Bett zu essen. Er fühlte sich zu schwach, um sich an den Tisch zu setzen. Und da es nicht die richtige Krankenschwester war, hatte er keinerlei Motivation, sich auch nur irgendwie zu bewegen. Sie zog gekonnt mit einer Hand die Tischplatte nach oben, klappte sie herunter und stellte das Essen darauf ab. Dann schob sie Samuel den Nachttisch so neben das Bett, dass sich die Tischplatte direkt vor ihm befand.

„Danke.“

„Guten Appetit. Lassen Sie es nicht kalt werden.“

Ohne auf eine Antwort zu warten drehte sie sich um und verließ ihn. Es war definitiv die falsche Schwester.

Samuel hob neugierig den Deckel hoch, der auf dem Teller lag, um das Geheimnis zu lüften, das sich hoffentlich darunter verbarg. Ein undefinierbarer Geruch strömte ihm entgegen. Und es war kein Geheimnis, es sah eher nach einer Enttäuschung aus. Das Essen bestand aus einer strengen Diät. Reis, Suppe, verkochtes Lauch. Irgendwas Grünes. Wo war die Soße? Es gab keine. Fleisch? Fehlanzeige, nirgends versteckt oder vergraben. Warum bekam er eine Diät? Sollte er abnehmen?

„Hmmm, lecker. Da kann ich auch trockenes Brot und Wasser bestellen, schmeckt bestimmt besser. Eine Diät ist doch Unsinn. So was bringt doch keine Erleichterung, wenn ich sowieso zum Tode durch das Virus verurteilt bin. Gebt mir doch als Henkersmahlzeit etwas Vernünftiges zu essen, und nicht so einen Möhrenkram. Ich brauche Kalorien, ich bin jung und schlank, nicht alt und fett!“

Samuel schob mit der Gabel das Essen auf dem Teller hin und her, fand aber nichts Besseres darin, als das, was er bereits zu Gesicht bekommen hatte.

„Kann ich wenigstens ein gekochtes Ei bekommen? Oder ein Spiegelei? Spinat mit Rahmsoße? Leberkäse? Vielleicht ein Steak?“

Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass die Krankenschwestern alles hörten. Schließlich hatte man ihm gesagt, dass ein Mikrofon in dem Lautsprecher war.

„Upps, peinlich. Aber wenn ihr schon mithört: Gibt´s denn was Anderes als dieses Diät-Futter?“

Es kam keine Antwort aus dem Lautsprecher. Scheinbar wurde er gar nicht rund um die Uhr überwacht. Das hatte man ihm wahrscheinlich bloß gesagt, um ihn zu beruhigen.

„Hallo?“

Noch immer keine Antwort. Sie hatten ihn schlichtweg vergessen, abgeschoben, abgeschrieben.

„Sauerei!“

„Wie können wir dir helfen?“ Plötzlich kam doch eine kratzende Stimme aus dem Lautsprecher.

„Ach, ich habe nur laut gedacht. Ist nichts.“

Vielleicht ist die Krankenschwester einfach nur viel unterwegs und hat nicht immer Zeit, mir zuzuhören. Wäre Samira im Einsatz, wäre das sicher nie passiert. Sie würde mir bestimmt ständig zuhören und jeden Wunsch erfüllen, da bin ich mir sicher.

Werden Vegetarier nicht von Viren getötet?

Vielleicht hat diese Diät ja doch einen Sinn. Aber das kalorienarme Essen trägt doch sicher nur dazu bei, dass ich noch weniger Kräfte habe.

Möglicherweise wollen die Ärzte ja genau das erreichen, um mich schneller los zu werden. Schließlich bringt ein Virenpatient nicht so viel Geld in die Kassen, wie beispielsweise ein Krebspatient, den man mit allerlei überflüssigen Behandlungen und Präparaten traktieren kann. Ich wiederum liege ja nur mit einer dicken Folie um mich herum im Bett. Die Folie hatten sie bestimmt nur um mich herumgebastelt, damit die wertvollen anderen Patienten ihnen nicht unter den Händen wegsterben. Sie sollen sich nicht auch noch anstecken und sterben. Mir können sie keine teuren Medikamente geben, da es keine gibt, die gegen das Zika-Virus helfen.

Samuel hielt es für wesentlich sinnvoller, möglichst viel zu schlafen. Beim Schlafen ging die Zeit schneller vorbei, und sein Körper konnte sich so viel besser darauf konzentrieren, gegen das Virus zu kämpfen.

Im selben Moment, wie er darüber nachdachte, viel zu schlafen, übermannte ihn der Schlaf. Völlig bewegungslos lag er mehrere Stunden im Bett. Als er wieder aufwachte, stellte er enttäuscht fest, dass er weder einen schönen Traum noch sonstige aufbauenden Fantasien gehabt hatte. Gegen seine negativen Gedanken erinnerte er sich an einen Traum, den er eine Nacht zuvor gehabt hatte. Wie schön war es doch in der grünen Natur bei den kleinen Zwergen gewesen. Sie hätten sicher eine Medizin gehabt, die gegen das böse Zika-Virus gewirkt hätte. Sie hatten sehr gebildet ausgesehen.

Als er nach rechts auf seinen Nachttisch schaute, erinnerte er sich daran, dass sein bester Freund ihm etwas Gras in Kekse eingebacken geschenkt hatte. Samuel hatte noch lange nicht alles davon verbraucht. Es war noch genug übrig, um ein paar Tage high zu sein.

Frank ist echt ein netter Kerl. Niemand wird es entdecken, da wette ich drauf. Ich kann es ganz in Ruhe genießen, bis ich selbst ins Gras beiße. Ich sollte noch einen essen, dann verschwinden bestimmt diese verfluchten Schmerzen. Dämliches Virus. Beim letzten Keks waren die Schmerzen auch verschwunden, es funktioniert bestimmt noch einmal. Und ein paar nette, schöne Träume gibt es gratis oben drauf. Also rein mit den Dingern!

Vorsichtig hob er ein Bein aus dem Bett und stellte sich damit auf den Fußboden. Als er merkte, dass er ohne zu schwanken stehen konnte, stellte er seinen zweiten Fuß daneben. Er drehte sich in Richtung seines Nachttisches, öffnete die Schublade und holte die Tüte mit den Keksen hervor. Niedliche, kleine Herzen hatte sein Freund ihm gebacken. Sie sahen wirklich schön aus, sicher hat er sie mit Liebe zubereitet. Sie schmeckten ein wenig ungewöhnlich, aber dennoch gar nicht schlecht. Das Gras konnte man ganz klar herausschmecken. Aber es ging ja niemand an seine Kekse, warum sollte es dann auffallen? Zwanzig Kekse befanden sich noch in der Tüte. Er hatte sie mehrere Male gezählt, damit er immer wusste, wie oft er noch einen kleinen Rausch bekommen konnte. Ob wohl ein einziger Keks ausreichen würde, um sich erneut in eine Traumwelt zu befördern? Er beschloss, einen zu verzehren und steckte sich einen in den Mund. Dann kaute er genüsslich darauf herum. Sofort schmeckte er das typische Gras-Aroma. Mit der Zunge zerrieb er den Keks unter dem Gaumen, um möglichst schnell möglichst viel THC über die Schleimhäute aufzunehmen. Er wollte nicht so lange warten, bis sein Magen diese Tätigkeit für ihn verrichtete, also hielt er den Keksbrei so lange es ging im Mund.

Der Wirkstoff löste sich aus dem Mehl-Zucker-Backtriebmittel-Gemisch heraus und begann, seine Arbeit zu verrichten. Es schien dem Wirkstoff gut zu gelingen. Schon spürte er das erleichternde Gefühl, das sich in seinem ganzen Körper breit machte. Ein Kribbeln, ein Summen, ein unbeschreibliches Brausen jagte durch seine Adern. Fast konnte er es als Schwerelosigkeit beschreiben.

Samuel musste plötzlich völlig grundlos grinsen. Schnell legte er sich wieder in sein Bett und zog die Decke über sein Gesicht. Doch der Drang zu lachen wurde immer heftiger. Was sollten die Ärzte von ihm denken, wenn ein Todgeweihter plötzlich anfing, laut zu lachen anstatt zu weinen. Sie hielten ihn vermutlich für verrückt. Vielleicht würden sie es auf die Wirkung des Virus schieben, oder darauf, dass seine Gefühlswelt völlig durcheinander war, weil er sich darüber bewusst wurde, dass er bald sterben würde. Gut, dass niemand wusste, dass der Keks die Ursache für seine extrem gute Laune war.

Samuel war sich sicher, dass Frank es wirklich gut mit ihm gemeint hatte, denn er hatte die Dosierung sehr hoch angesetzt. Das Kribbeln wurde stetig stärker, nun spürte er seine Füße nicht mehr. Anschließend verschwanden seine Hände, bis er das Gefühl hatte, Flügel auf dem Rücken zu haben. Er musste lachen und versuchte, es zu unterdrücken. Es gelang ihm jedoch nicht. Anfangs musste er nur ein wenig lachen, es war nur ein Glucksen, doch das nicht zu bändigende Gefühl wurde von Sekunde zu Sekunde stärker. Nein, stärker ist das falsche Wort. Schlimmer wurde es. Schlimmer bezeichnete das Gefühl am besten.

Die ersten Tränen liefen ihm bereits aus den Augen. Er musste sich gänzlich unter der Bettdecke verstecken, aber der Anfall wurde noch heftiger.

Vor meiner Tür stehen bestimmt schon die Ärzte mit der Zwangsjacke.

Doch je mehr er sich dagegen wehrte oder über die Ärzte nachdachte, desto heftiger wurde das Verlangen, laut loszulachen.

Was sollte er bloß tun? Ihm kam der rettende Gedanke: Er drehte sich auf den Bauch und vergrub sein Gesicht im Kissen. Es war prima, denn es funktionierte. Er musste brüllen vor Lachen, trommelte mit den Fäusten auf die Matratze, wischte mit dem Kissen die Tränen weg, riss sich die Kabel vom Körper und fiel schließlich vom Bett. Auch dort musste er weiterlachen. Der freie Fall vom Bett auf den Fußboden mit dem anschließenden Krawumms gab dem Lachanfall neues Futter. Schmerzen verspürte er keine, selbst nicht an den Stellen, an denen er sich beim Fall vom Bett heftig gestoßen hatte.

Die Zimmertür flog auf, eine in Plastikfolie eingepackte Schwester kam herein geeilt. Vermutlich hatte sie den Rumms gehört, als Samuel auf dem Boden aufgeschlagen war. Oder sie hatte am Lautsprecher gesessen und sein Lachen gehört.

Hektisch riss sie den Reißverschluss des Quarantänewürfels auf. Dabei fluchte sie, denn sie hatte sich einen ihrer schön rot angemalten Fingernägel abgebrochen. Sie stolperte durch die Schleuse, eilte zu Samuel, packte ihn am Arm, versuchte ihn hochzuheben, aber es wollte ihr nicht gelingen. Alle seine Muskeln waren tiefenentspannt, sodass er sich anfühlte wie ein toter Aal. Die Krankenschwester schaffte es nicht, ihn wieder auf sein Bett zu heben.

Samuel drehte sich auf den Rücken. So lag er nun vor der Schwester auf dem Fußboden, lachend, tränenüberflutet, glücklich. Er hielt seine Hände vor sein Gesicht und lachte, wie er noch nie zuvor gelacht hatte. Es war ein erleichterndes Gefühl, er hatte keine Schmerzen, fühlte sich erstklassig und flog im Geiste durch den Raum. Die besorgte Krankenschwester beachtete er nicht. Er fand sie hässlich. Noch ein Grund mehr, vergnügt zu sein.

Mittlerweile hatten sich weitere in Plastikfolie verpackte Männer hinzugesellt. Gemeinsam versuchten sie, das zappelnde Etwas vom Boden aufzuheben, doch Samuel strampelte sich immer wieder frei. Je mehr Männer versuchten ihn festzuhalten, desto mehr musste er darüber lachen.

Er fand alles lustig, die Schwester von unten zu betrachten, ihre hässlichen Schuhe, die Frischhaltefolie, in die sie eingewickelt war, die seltsame Gesichtsmaske und die Panik, die ihr ins Gesicht geschrieben stand.

Mittlerweile hatten es die Männer geschafft, alle seine Gliedmaßen einzufangen und festzuhalten. Samuel konnte sich nun nicht mehr wehren. Sie hoben ihn an allen Vieren und am Körper hoch und legten ihn zurück auf sein Bett, das er komplett mit Urin durchtränkt hatte. Leider war sein Urin geflossen wie Sturzbäche, auch dies war vermutlich die Wirkung seiner Lachattacke.

Er war nicht bösartig, er schlug nicht um sich, aber er hatte es den Ärzten, Pflegern und Schwestern schon recht schwer gemacht, ihn einzufangen und festzuhalten. Und nun rochen sie alle nach Urin. Samuel fand auch dies sehr belustigend.

„Samuel, komm zur Vernunft. Was ist bloß in dich gefahren?“

Er konnte nicht erkennen, aus welchem Plastikanzug diese Worte kamen, also sprach er einfach in den Raum hinein.

„Ihr seid wirklich klasse. Ich kann nicht aufhören, über euch zu lachen. Ihr seid Schießbudenfiguren. Ihr seht zum Totlachen aus in euren kosmischen Anzügen. Schwitzt ihr nicht darin? Lasst mir doch meinen Spaß, vielleicht bin ich morgen schon tot. Dann seid ihr mich endlich los.“

„Beruhige dich.“

Sie hielten ihn fest, sodass er nicht mehr zappeln konnte.

„Wir müssen dich am Bett festbinden, wenn du nicht aufhörst, um dich zu schlagen.“

„Aber ich schlage doch niemanden. Habe ich mich etwa bepinkelt?“

„Ja, ziemlich. Wir müssen das Bett sauber machen. Stell dich bitte hin, damit wir die Kleidung wechseln können.“

Samuel versuchte, sich in den Griff zu bekommen. Er kletterte aus dem Bett, hielt sich am Fußende fest und atmete ein paarmal durch. Der Lachzwang verflog gerade ein wenig. Vielleicht war dies das letzte Mal, dass Samuel so herzlich gelacht hatte.

Die Wirkung des THC aus den Zauberkeksen verflog gerade. So schnell, wie sie eingesetzt hatte, verpuffte sie auch wieder. Er fand es sehr schade, denn das schwebende Gefühl war sehr angenehm gewesen. So viel lachen zu müssen war auch sehr anstrengend. Im eigenen Urin liegen zu müssen war allerdings alles andere als angenehm. Es war ihm vor allem ziemlich peinlich.

„Bekomme ich ein neues Bett?“

„Wir können dich ja schlecht in deine Urinpfützen legen. Ja, du bekommst ein anderes Bett.“

Die Schwestern und Helfer, die um sein Bett herum versammelt waren, begannen damit, das Laken zu tauschen, stellten aber fest, dass der Urin nicht nur oberflächlich auf dem Bett lag, sondern auch in die Matratze eingezogen war. Auch diese mussten sie tauschen. Also beschlossen sie, gleich das gesamte Bett auszutauschen.

„Wir bringen ihm ein neues. Es macht keinen Sinn, nur Teile zu tauschen. Fahrt es hinaus.“

Sofort fuhren zwei Pfleger das Bett aus der Quarantänestation und brachten es auf den Flur des Krankenhauses. Kurze Zeit später kamen sie mit einem frisch bezogenen Bett wieder ins Zimmer und schoben es in den Folienwürfel.

„Oh, vielen Dank. Nun möchte ich aber auch einen neuen Schlafanzug, und duschen wäre auch nicht schlecht.“

„Sonst noch was, vielleicht noch etwas Lachs zum Abendbrot?“

„Oh ja, Lachs wäre prima. Mit Meerrettich, auf Toast mit Butter bitte.“

„Sieh zu, dass du dich wieder ins Bett legst. Und bitte nässe es nicht gleich wieder ein.“

Der Mann in Plastik hielt ihm ungeduldig einen frischen Schlafanzug hin.

„Aber bitte erst duschen.“

Dies war wirklich eine gute Idee. Dankbar nahm Samuel den Schlafanzug entgegen und ging in die Dusche. Hierbei war wirklich interessant, dass sich die Dusche außerhalb der Quarantänehülle befand.

Schnell duschte er und trocknete sich ab. Dann zog er sich den frischen Schlafanzug an und ging wieder in sein Bett.