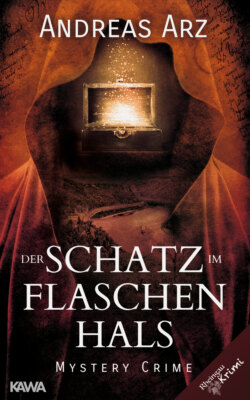

Читать книгу Der Schatz im Flaschenhals - Andreas Arz - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеDas gespenstische Schiff

Peter eilte durch die schmalen Gassen Lorchs in Richtung Rheinufer. Auf dem Weg dorthin blitzten durch die verdunkelten Fenster der Wohnhäuser immer wieder vereinzelte Augen und durch die Türen der Häuser schielten neugierige Gesichter. Die Verunsicherung war in allen Augen erkennbar.

Er kam am Backhaus vorbei. Aus dem Fenster der Backstube fragte eine Stimme im Flüsterton: »Peter, wo willst du denn hin?«

Peter drehte sich in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Das mehlverstaubte Gesicht von Bäcker Hubert konnte er erkennen.

Er erwiderte in gedämpften Ton: »Irgendwas ist auf dem Rhein passiert. Ein Schiff ist wohl auf Felsen gelaufen.«

»Die Franzosen?«

»Keine Ahnung, ich sehe nach.«

»Pass bloß auf Peter, wenn’s die Franzmänner sind, nimm´ schnell die Beine in die Hand!«

Peter nickte in Richtung Hubert und setzte seinen Weg fort. Wie recht der Bäckermeister hat‹, ging es ihm durch den Kopf. Wie sollte er seine Familie beschützen, wenn er jetzt durch eine unüberlegte, törichte Aktion sein Leben verlöre? Andererseits könnte viel Unheil über das unbesetzte Gebiet abgewendet werden, wenn er und ein paar mutige Bürger das Überraschungsmoment der Franzosen jetzt zunichte und dadurch etwaigen Besetzungsplänen den Garaus machten. Auf diese Fragen gab es wohl keine allgemeingültige Antwort. So ließ sich Peter weiter von seinem patriotischen Gedanken und natürlich der Neugier antreiben, die ihm unentwegt unter den Nägeln brannte.

Am Ufer angekommen, fuhr Peter mit seinen Blicken den Rhein ab. Der Nebel erschwerte die Sicht, doch ein lautes Knarren ließ auf den Standort des Schiffes deuten. Die Strömung drückte das Wrack anscheinend immer wieder gegen den Unglücksfelsen, und dadurch entstand das gruselige Geräusch, das von der Mitte des Rheines durch den Nebel ans Ufer drang.

Peter trat näher heran und versuchte, etwas zu erkennen. Wie gebannt waren seine Blicke auf das Wasser gerichtet. Mit jedem knarrenden Geräusch schlug sein Herz schneller und sein Atem wurde kürzer. Dabei bemerkte er nicht, dass sich hinter ihm ein Schatten bewegte. Dieser kam immer dichter und war schon bald direkt hinter ihm. Eine Hand erhob sich und sauste herunter auf seine Schulter. Peter fuhr in sich zusammen und stieß einen Schrei heraus. Er drehte sich um und hob schützend den rechten Arm. Er blickte in das Gesicht von Bürgermeister Edmund Pnischeck.

»O Gott, Peter, es tut mir leid, ich dachte, du hättest meine Schritte gehört«, entschuldigte sich der Bürgermeister.

Peter atmete tief aus und ließ die Erleichterung in seinen Körper zurückkehren.

»Verdammt, Edmund! Hättest du nicht etwas sagen können?«

»Verzeih mir, ich dachte, meine Schritte wären zu vernehmen gewesen«, entgegnete Pnischeck.

Aus dem dunklen Hintergrund erschien eine zweite Person.

Die Aufregung kehrte in Peter zurück und er griff nach einem herumliegenden Stück Treibholz.

»Vorsicht, da ist noch jemand«, sagte Peter mit zittriger Stimme.

Die Gestalt aus dem Dunkel rief herüber: »Alles gut, ich bin es, Theodor.«

Bürgermeister Pnischeck legte Peter beruhigend die Hand auf die schmerzende Schulter. »Keine Sorge Peter, Theodor hat mich begleitet, nachdem wir etwas Verdächtiges gehört haben. Er hat sich am Ufer umgesehen, ob Franzosen in Sicht sind.«

Peter ließ das Stück Treibholz, das er noch immer verteidigend in der Hand hielt, sinken.

»Na, dann sind wir ja jetzt wenigstens zu dritt«, stellte er fest.

Die Erleichterung war Peter deutlich anzusehen. Zwar waren weder er noch Bürgermeister Pnischeck sowie der Kauber Winzer Theodor ausgebildete Soldaten oder gar Kämpfer, doch zusammen ließ sich die Last der Angst besser tragen.

Ein leichter Wind kam auf und zog durch das Rheintal. Dieser vertrieb den Nebel etwas und erleichterte ihnen die Sicht. Aus den sich lichtenden Schwaden tauchte in der Mitte des Rheins ein Schiff auf. In der Tat war es auf einen unter der Wasseroberfläche liegenden Felsen aufgelaufen. Ein ortskenntlicher Lotse hätte diesen leicht umfahren können, da ihm die Tücken des Rheins hinlänglich bekannt waren. Doch hier waren wohl Wagemutige am Werk gewesen und hatten versucht, diese Passage ohne die Navigation eines Lotsen zu durchdringen. Dazu kam der dichte Nebel, der das Vorhaben nicht einfacher gestaltete.

Die drei versuchten indes, zu lauschen, um den ein oder anderen Laut zu vernehmen, doch außer dem geisterhaften Knarren des Schiffes am Felsen und dem Rauschen des Rheins war nichts zu hören.

Bürgermeister Pnischeck blickte Peter und Theodor an und sagte: »Mir scheint es nicht, dass hier Franzosen am Werk waren. Hier ist wohl was anderes vorgefallen.«

Das Schiff ließ in der Tat nicht den Schluss zu, dass es sich hier um den ausgeklügelten Plan einer Invasion handelte. Es war ein kleiner Frachter mit überschaubarer Lademöglichkeit. Die Länge und Breite des Schiffes ließen darauf schließen, dass es sicherlich nicht wie ein trojanisches Pferd eine Schar Soldaten beherbergte, die den Boden für einen Einmarsch bereiten sollten. Aber woher kamen die Schreie und deutlichen Kampfhandlungen, fragten sich die drei Flaschenhalser.

Peter atmete tief durch. »Wir müssen rüber auf das Schiff, herausfinden, was dort stattgefunden hat«, sagte er entschlossen.

Wortlos nickten die beiden anderen. Alle waren sich bewusst, ein hohes Risiko einzugehen. Zum einen lag das Schiff in der Rheinmitte, die Sicht war weiterhin schlecht. Zum anderen war es noch nicht ganz ausgeschlossen, dass hier nicht doch französische Soldaten im Spiel waren. Einig waren sie sich in jedem Fall, dass sie dem nachgehen mussten. Auch wenn das alles nichts mit den Besatzern zu tun hatte, waren offensichtlich Menschen zu Tode gekommen, und dies muss einen Grund gehabt haben.

Beherzt gingen Peter, Edmund und Theodor zu einem kleinen Boot, das am Ufer befestigt war. Dieses hatte einen kleinen Motor, da sonst der Strömung des Rheins nicht beizukommen gewesen wäre.

Peter startete den Motor, während Theodor die Leine am Steg löste. Edmund entzündete eine kleine Öllampe am Bug, die ein kleines Licht nach vorne abgab. Sie legten ab und nahmen Kurs auf das unheimliche Schiffswrack.

Je näher sie kamen, desto stärker wuchs die Anspannung in ihnen. Alle drei fokussierten ihre Blicke auf das havarierte Schiff und versuchten, Bewegungen zu erkennen. Es war nichts zu erblicken, außer dem Dampf ihres Atems, der in der kalten Luft des Nebels aufstieg.

Nur noch wenige Meter hatten sie vor sich. Peter drosselte die Umdrehung des Motors, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Als erfahrener Angler wusste er, wie man bei Strömung an einem festen Objekt anlegt, ohne weggetrieben zu werden. Er tastete sich langsam an die Steuerbordseite des Schiffes heran. Das Knarren des Schiffes, das von der Felskante herrührte, war hier so laut, dass ihnen ein kalter Schauder über den Rücken lief.

Theodor warf die Leine des Bootes nach oben, um einen Schiffspoller zu erwischen, um das Boot an der Seite zu sichern. Trotz Dunkelheit und Nervosität behielt er eine ruhige Hand und ihm gelang das Manöver gleich im ersten Versuch. Edmund blickte in die Runde und erklärte: »Ich gehe als Erster. Peter, hilf mir hoch!«

Peter lehnte sich mit dem Rücken an die Schiffsseite und formte seine Hände zu einer Räuberleiter. Theodor versuchte, das Boot zu stabilisieren, damit es ruhig an der Seite lag. Es wäre fatal gewesen, wenn einer von ihnen an diesem Punkt des Rheins über Bord ging. Bei der Strömung und der Wassertemperatur waren die Überlebenschancen sehr gering.

Edmund griff an Peters Schultern und stieg in dessen Hände. Heldenmütig stieß er sich ab und hielt sich mit dem Schwung von unten an der Reling des Schiffes fest. Peter stemmte ihn mit aller Kraft nach oben. Edmund war darauf bedacht, so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Schließlich war immer noch nicht klar, wer oder was sich auf dem Schiff befand. Im Hinterkopf hatten die drei immer noch die Szenen des Kampfes, der sich hier abgespielt haben musste. Waren es doch nur Geräusche, so war die Intensität der Schreie, die bis an die Mauern der Lorcher Häuser gereicht hatten, Grund genug, größte Achtsamkeit walten zu lassen.

Edmund hatte es an Bord geschafft. Oben angekommen, ließ er geschwind seine Blicke umherschweifen, um sich ein Bild der Lage zu machen. Es war in der Dunkelheit schwer, mehr als nur Umrisse zu erkennen. Er drehte sich zur Reling und flüsterte den anderen beiden zu: »Ich kann kaum etwas sehen. Theodor, reich´ mir bitte die Lampe!«

Dieser gehorchte und streckte direkt seine andere Hand hinterher, damit Edmund ihn hochziehen konnte. Peter schob von unten nach. Nachdem er es an Bord geschafft hatte, zogen Edmund und Theodor gemeinsam den im Boot verbliebenen Peter hinauf.

Langsam tasteten sie sich Schritt für Schritt voran, um das Deck zu erkunden. Peter ging in der Mitte und hielt die Lampe vorneweg, um ein wenig Licht zu geben. Der Wellengang des Rheins ließ das Schiff leicht schaukeln, dazu das ständige Reiben am Felsen, das rief zur Vorsicht bei jedem Schritt. Das Gleichgewicht zu halten, war unter diesen Voraussetzungen nicht einfach. Mit jedem Meter, den sie an Deck voranschritten, stieg ihre Anspannung. Jedes Geräusch löste ein nervöses Kopfzucken bei den drei Männern aus. Plötzlich stieß Edmunds Fuß auf etwas am Boden und ließ ihn stolpern. Er konnte die Balance nicht mehr halten und stürzte der Länge nach auf die Planken. Peter richtete sofort den schwachen Lichtstrahl in seine Richtung. Edmund versuchte, sich hochzuhieven, indem er sich mit der rechten Hand abstützte. Mit der linken fasste er nach und griff in etwas am Boden Liegendes.

»Peter, komm mit dem Licht näher, hier ist etwas.«

Peter beugte sich hinunter zu Edmund. Das Licht erfasste Edmunds linke Hand und brachte ein Bein zum Vorschein. Edmund zuckte und zog seine Hand zurück. Peter näherte sich ganz langsam und zum Vorschein kam ein Männerkörper. Alle drei durchfuhr ein grauenvoller Schrecken. Edmund griff nach der Lampe und wollte noch näher heran, um festzustellen, ob der Mann noch lebte. Als er die Lampe ergriff und ins Licht sah, durchfuhr ihn blankes Entsetzen. Seine ganze Hand war voller Blut. Dieses verschmolz mit dem schummrigen Licht zu einem düsteren Schatten. Sie tauschten bestürzte Blicke.

Theodor erblickte eine weitere Öllampe. Mit einem Streichholz entzündete er den Docht. Das Licht vertrieb die Dunkelheit vom Deck und offenbarte einen grauenhaften Anblick. Peter und Edmund blickten nach unten und bemerkten, dass sie in einer Blutlache standen, die sich großflächig über das Deck ausgebreitet hatte. Theodor trat wieder in die Reihe zu den anderen und ihre Blicke richteten sich auf drei weitere Leichen, die an der Backbordreling sitzend aneinandergereiht waren. Damit sie in aufrechter Position blieben, waren ihre Hälse mit Stricken an die Reling gebunden worden. Ihre Hände waren ineinander gefaltet, und es schien, als würden sie beten. Auf den Stirnen waren Zeichen aufgetragen, ein Kreuz umschlossen von einer Pyramide. Die Zeichen schimmerten rot und schwarz im Licht der Lampe. Sie schienen mit dem Blut der Männer gezeichnet worden zu sein.

»Großer Gott, was ist hier nur passiert?« Edmund keuchte.

Peter erwiderte zögerlich: »Das weiß nur der Herrgott allein.«

»Ich glaube nicht, dass unser Herrgott irgendetwas hiermit zu tun hatte«, meinte Theodor.

Plötzlich knallte die Tür zum Gang, der unter Deck führte. Den drei Männern stockte einen Moment der Atem. Der Wind hatte die Tür aufgestoßen. Ihre Blicke waren wie festgenagelt. Sie verharrten in der Erwartung, dass sich jeden Moment etwas in der Dunkelheit regte. Aber es geschah nichts.

Theodor versuchte, nun die Stimme der Vernunft zu sein. »Lasst uns schnell hier verschwinden. Morgen bei Tagesanbruch können wir zurückkommen. Das ist hier zu gefährlich«, schlug Theodor vor.

»Das können wir nicht machen«, entgegnete Edmund. »Wir müssen jetzt herausfinden, was hier vorgefallen ist.«

Peter nickte. »Da stimme ich Edmund zu. Ich denke, diejenigen, die das getan haben, sind von Bord. Seht her, das Beiboot ist weg.«

Theodor war noch nicht vollends überzeugt. »Mag sein, dennoch können wir im Hellen zurückkommen.«

»Nein, können wir nicht. Sollte das hier etwas mit den Franzosen zu tun haben und die tauchen morgen hier auf und finden vier Leichen, was denkt ihr, was dann im Flaschenhals los ist!«, entgegnete Edmund energisch.

»Da geb´ ich Edmund recht«, sagte Peter. »Wir können nicht riskieren, dass die Franzmänner einen Grund bekommen, bei uns einzufallen und am Ende noch einen Schuldigen bei uns suchen.«

»So sei es denn«, gab sich Theodor geschlagen.

Sie gingen langsam auf die dunkle Öffnung zu. Die Tür schlug im Wind auf und zu. Trotz der Kälte bildete sich auf jeder Stirn Angstschweiß. Vorsichtig hielt Peter die Lampe in den Treppengang. Er ging voran, die anderen folgten ihm auf den Tritt. Die Decke war sehr niedrig und sie mussten die Köpfe einziehen. Es roch stark nach faulem, nassem Holz. Dieses Schiff hatte seine besten Zeiten hinter sich. Unten angekommen, betraten sie einen Gemeinschaftsraum. Ein Tisch mit zwei Bänken befand sich im hinteren Teil, vorne rechts waren zwei Hängematten befestigt, wo sich die Besatzung ausruhen konnte. Modriger Geruch, gepaart mit Alkoholdunst, drang ihnen in die Nase. Auf dem Tisch standen ein paar Gläser und auf dem Boden kullerten zwei ausgelaufene Weinflaschen.

»Hier ist nichts, lasst uns wieder hochgehen«, forderte Theodor sie auf. Peter ließ seinen Blick nochmals umherschweifen. Hier war anscheinend wirklich kein Hinweis auf den Hergang an Bord zu finden. Er blickte Edmund an, der ebenfalls andeutete, jetzt wieder an Deck zu gehen. Theodor ging die Treppe voran nach oben, Edmund folgte, während Peter seinen Blick nochmals auf den Boden richtete.

»Wartet! Hier ist etwas seltsam«, rief Peter die anderen zurück. Er deutete auf die Weinflaschen. »Die sind vom Tisch gefallen und ausgelaufen, doch wo ist der Wein hin?« Peter beugte sich herunter und tastete den Boden ab. Er spürte die feuchte Spur des Weines und folgte dieser mit seiner Hand bis zu einer kleinen Lederschlaufe, die an den Boden genagelt war. Er schaute hoch zu Edmund und Theodor, die mittlerweile wieder unten im Raum hinter ihm standen. Beherzt zog Peter an dem Lederriemen und es öffnete sich eine Klappe, die weiter in den Bauch des Schiffes führte. Peter legte sich bäuchlings und hielt die Lampe in das Loch. Etwas Staub war aufgewirbelt worden. Es schien aber niemand dort unten sein. Er reichte Edmund die Lampe und bat ihm: »Hier, halt fest und leuchte mir!«

»Du willst doch nicht ernsthaft da runter klettern?«, fragte Theodor entsetzt.

Ohne ein Wort zu erwidern, sprang Peter in das Loch.

»Gib mir die Lampe!«, sagte er zu Edmund.

Er tastete sich langsam voran und stand plötzlich vor etwas, das mit einem Laken abgedeckt war. Peter stellte die Lampe ab und zog das Laken weg.

»Peter, was ist das? Kannst du was erkennen?«, fragte Edmund.

»Es sind drei Truhen mit Scharnieren, die aussehen, als wären sie vergoldet.«

Die Truhen waren mit Vorhängeschlössern verschlossen. Peter sah sich um und suchte nach etwas, um die Schlösser aufzubrechen. Sein Blick fiel auf eine Eisenstange, die in der Ecke lag. Er griff danach und setzte diese bei einer der Truhen an. Die Stange war lang genug und durch den großen Hebel hatte er keine Mühe, das Schloss aufzubrechen. Er entfernte den Bügel und spürte bereits beim Anfassen des Scharniers, dass es sich hier nicht um ein billiges, vergoldetes Metall handelte. Es hatte ein unglaubliches Eigengewicht. Peter versuchte, den Deckel anzuheben. Mit aller Kraft zog er diesen nach oben. Mit einem lauten Schlag fiel der Deckel auf die andere Seite. Peter griff nach der Lampe und leuchtete den Inhalt aus und traute seinen Augen nicht. Goldmünzen, mit Edelsteinen besetzter Schmuck, Kelche aus schier purem Gold strahlten ihm entgegen. Dazwischen lagen alte Schriftrollen aus Pergament. Die Fassungslosigkeit war ihm ins Gesicht geschrieben.

Edmund rief hinunter: »Was hast du gefunden, was ist da?«

Peter zögerte einen Moment. »Ihr werdet es nicht glauben.«