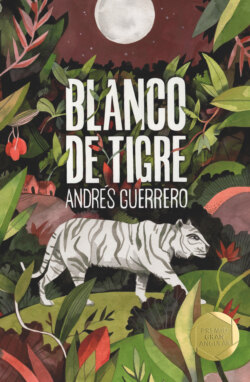

Читать книгу Blanco de tigre - Andrés Guerrero - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеLA BODA

–Deberías dejarla en casa; o mejor, ¡cásala! Ya es casi una mujer. Es mayor para andar faenando con los hombres y jugando con los muchachos.

Eso dijo el padre de mi padre aquella noche cuando se reunieron los adultos de la familia.

–Solo es una niña…

–Tu madre, a su edad, ya estaba prometida conmigo.

–Sí, lo sé. Pero no me gusta la idea.

Mi padre no estaba convencido de que aquello fuera lo más correcto.

Ni siquiera pensaba que fuera bueno para Duna.

–¿No eres capaz de verlo en sus ojos? Su mirada no es como la de las demás mujeres. No lo es. Es la mirada de la selva. Lleva el demonio de la selva dentro.

Duna y yo escuchábamos la conversación de los mayores sin que nadie se diera cuenta de nuestra presencia.

Mi imprudente hermana me había convencido para seguirla por los tejados de las casas, haciéndome trepar tras ella, hasta que nos situamos encima de la vivienda de Asel, donde se celebraba la asamblea familiar en la que solo participaban los adultos.

Nadie se dio cuenta de nuestra presencia allí.

Ninguno podía imaginar que Duna estaba escuchando lo que decían de ella.

Mi hermana no pronunció ni una palabra, y yo tampoco me atreví a comentarle nada.

Su mirada era oscura y su gesto duro.

Volvimos gateando por los tejados hasta nuestra casa, sin hacer el menor ruido.

Duna se revolvió en su hamaca y se durmió sin más.

Al menos, eso creí entonces.

¡Qué poco sabía yo sobre los sentimientos de mi hermana!

Un mes después de aquella conversación, y a pesar de lo que pensaba mi padre, mi hermana estaba prometida con el hijo mayor de un próspero comerciante de pescado.

Un hombre con fortuna, pero diez años mayor que ella.

–Si me prometes en matrimonio sin mi consentimiento, bajaré al fondo del río y me quedaré allí. No subiré.

Esa fue la amenaza que le hizo Duna a mi padre el día que este le dijo que iba a casarla.

Pero no la cumplió.

Nunca supimos por qué.

Incomprensiblemente para nosotros, que la conocíamos bien, Duna dejó que se hicieran las presentaciones de rigor y que se acordaran las condiciones de la dote que mi familia debía aportar.

Parecía aceptarlo todo con resignación. Sin embargo, una semana antes de la celebración, Duna desapareció.

Como lo hacía desde niña: sin dejar la menor señal.

Cuando éramos pequeños, mi hermana desaparecía con cierta frecuencia.

Le gustaba esconderse durante interminables horas, lo que ponía muy nerviosa a nuestra madre, que siempre se preocupaba en cuanto alguno de nosotros se alejaba de su vista, aunque fuera solo por unos momentos.

Mi abuelo nos contó una vez, y como queriendo olvidarlo, que una hermana de mi madre desapareció en la selva.

Desapareció sin más.

Nunca supieron qué sucedió: si se perdió en la selva, si se ahogó en el río o si la devoró alguna fiera.

Encontraron la cesta de juncos, donde atesoraba las bayas que recolectaba, tirada junto al camino que iba de la aldea a nuestras casas.

No era un lugar peligroso.

No tenía por qué serlo.

Pero nadie volvió a verla nunca.

Por eso mi madre no dejaba de vigilarnos ni un instante. Nos había prohibido andar solos por los caminos y alejarnos de nuestra orilla.

Claro que Duna nunca entendió de prohibiciones.

Después de esas ausencias, reaparecía como si tal cosa. Sin dar explicaciones de dónde había estado.

Con ello se ganaba severos castigos de mi madre, pero jamás le importó.

Los aceptaba sin la menor protesta, como había hecho con los preparativos de la boda.

Y de nuevo, otra vez, desapareció.

Sin decir nada.

Sin el menor rastro.

Como cuando era una niña.

Solo que esta vez no era un juego infantil.

Nuestra familia no era rica.

Nuestra única riqueza consistía en nuestras barcas de pesca, así que la dote de mi hermana se acordó sobre el producto que generaría una de nuestras barcas durante un año. Casi un tercio de todo lo que pescásemos durante el año siguiente serviría para pagar la dote a la familia del esposo. Que Duna hubiera desaparecido no significaba que el trato quedase sin valor, pues solo si aparecía su cadáver se anularía el acuerdo.

Pero el cuerpo de mi hermana no apareció.

La buscamos incansablemente por el río: nos sumergimos infinitas veces sin hallar el más mínimo rastro, e incluso echamos las redes con más lastre para dragar el fondo. Lo único que conseguimos fue perder una de ellas.

Al quinto día de inútiles búsquedas nos rendimos.

La dimos por muerta.

Equivocadamente.