Читать книгу Arno Pötzsch - Arno Pötzsch - Страница 9

Zu Leben und Werk

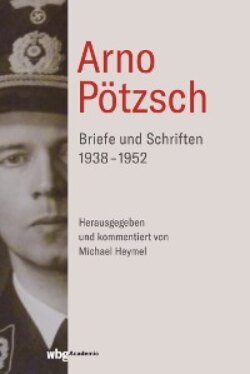

ОглавлениеArno Pötzsch wurde als zweites Kind seiner Eltern Oscar und Auguste Pötzsch, geb. Oesterlein, am 23. November 1900 in Leipzig geboren. Er stammt aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater ist Angestellter und Verkäufer, seine Mutter Krankenschwester. Er hat eine ältere Schwester, Magdalene. Ein im Haus wohnender Student charakterisiert den 9jährigen Arno als „abwesend scheuen und in sich gekehrten, zugleich aber ungewöhnlich höflichen und liebenswürdigen Jungen“, der die Treppe zur elterlichen Wohnung emporstürmte, indem er „mehrere Stufen auf einmal nahm …“2

Als sein Vater schon mit 63 Jahren starb und eine unversorgte Familie hinterließ, lernte Arno Pötzsch, wie viele seiner Generation, Armut und Not kennen. Die Mutter verdiente allein den Lebensunterhalt für sich und die Kinder. Ihr Sohn war begabt zum Zeichnen, hatte Talent für Musik und Sprache, aber keine Möglichkeit, eine höhere Schule zu besuchen. Den Besuch des Lehrerseminars in Bautzen musste er vorzeitig wegen Krankheit abbrechen.

Um Geld zu verdienen, arbeitete Arno Pötzsch in einer Granatenfabrik. Der Gedanke, bei der Herstellung von Tötungswaffen mitzuwirken, belastete den empfindsamen jungen Mann. Es zog ihn zur Seefahrt. So ging er 1917 als Freiwilliger zur Kriegsmarine (Abb.1). Doch dieser Weg endete bald. Wenig länger als ein Jahr dauerte seine Dienstzeit an Bord der „SMS Ostfriesland“. Sein Vorgesetzter bescheinigt ihm im Führungsbuch: „Anständiger Charakter. Strebsamer Rekrut. Sauber im Zeug.“ Neben einem Porträtfoto findet sich diese Personenbeschreibung des 18Jährigen: „Größe 170 cm, kräftige Gestalt, dunkelblond, blaue Augen, Gewicht 70 kg.“3

In der Inflationszeit nach dem Ersten Weltkrieg verdiente er seinen Lebensunterhalt als Landarbeiter und Schriftsetzer.4 Den Besuch des Religionslehrerseminars in Leipzig musste er schon nach einem Jahr wegen einer schweren Lebenskrise abbrechen. Er kam in Berührung mit der Herrnhuter Brüdergemeine, wo ihn das Ehepaar Winter wie einen Sohn aufnahm. Dort erkennt er mit Staunen die wunderbaren Führungen in seinem Leben. Die Herrnhuter prägen Pötzsch nachhaltig, wie er selbst erzählt: „In dieser dunklen Zeit voll Schwermut und Unruhe des Herzens um Gott und das Leben kam ich, fast wider Willen, nach Herrnhut. Gott führte mich, aber ich wußte es nicht und sah es noch nicht. Sieben Jahre lang wurde mir die Brüdergemeine, vier Jahre lang eins ihrer Schulheime, in dem mir eine erzieherische Aufgabe zufiel, zur Heimat. Die schlichte herrnhutische Frömmigkeit mit Ernst und Fröhlichkeit machte einen tiefen Eindruck auf mich …“5 Wie für die Brüdergemeine ist das Christentum auch für Pötzsch ein „Leben aus Gott und mit Gott“, das vom einzelnen in tätigem Glauben und lebendiger Gemeinschaft geführt wird.6

Er wird Erzieher in einem Schulheim, strebt einen sozialen Beruf an und findet Gelegenheit zur Weiterbildung. In Bautzen holte er die Mittlere Reifeprüfung nach, besuchte die Missions- und Bibelschule Herrnhut und arbeitete erneut als Erzieher in Kleinwelka. Nach einer Ausbildung am Sozialpädagogischen Frauenseminar in Leipzig war Pötzsch in den Wohlfahrtsämtern Zittau und Leipzig tätig sowie als Gerichtshelfer in Halle und kümmerte sich als Jugendamt-Fürsorger in Görlitz und Leipzig um jugendliche Erwerbslose.

Nach Jahren des Zweifelns, Fragens und Suchens beschloss er in seinem dreißigsten Lebensjahr, Pfarrer zu werden. „Freilich erst im dreißigsten Lebensjahr gingen mir die Augen dafür auf, dass man auch heute, im zwanzigsten Jahrhundert, als ganz moderner, weltoffener Mensch in Wahrheit ein Christ sein und mit gutem Gewissen auf dem Boden der Kirche stehen kann“.7 Das schrieb er im Rückblick, als ihm endlich klar geworden war, dass er Theologe und Pfarrer werden wollte. Neben seinem Beruf als Erzieher gelang es ihm, sich dafür die Voraussetzungen zu schaffen: Hochschulreife, Hebräisch-, Griechisch- und Lateinprüfung; ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes ermöglichte 8 Semester Theologiestudium und Examen in Leipzig. In dieser Zeit entstanden seine ersten Gedichte und Lieder, die sich schnell verbreiteten.

Im Sommer 1930 heiratete Arno Pötzsch Helene Bosse (1900–1979) aus Danzig, die als Fürsorgerin in der Blindenfürsorge und der Inneren Mission Leipzig arbeitete (Abb.2). Aus der Ehe gingen 4 Töchter hervor: Kathrin (*1931), Christiane (*1934), Sabine (*1936) und Renate (*1937). 1935 übernahm er sein erstes Pfarramt in der sächsischen Dorfgemeinde Wiederau bei Rochlitz. Schon vorher war er in Kontakt mit der evangelischen Michaelsbruderschaft und der Bekennenden Kirche gekommen, ohne sich selbst der BK anzuschließen. Seine Lieder verstand er als aus der Not der Zeit geborene „Notlieder der Kirche“.

Der Weg zum Glauben war ihm schwer geworden. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Diese Fragen nach dem Woher und Wohin quälten ihn. Es sind die Fragen nach dem Sinn des Lebens, die jeder Mensch für sich zu beantworten sucht. Pötzsch fand die Antwort, als ihm der tragende Grund und das Ziel menschlichen Lebens aufging. In einem Aufsatz von 1933 unter dem Titel „Woher – wohin?“ gab er sich und anderen darüber Rechenschaft:

„Sollten wir nicht demütiger werden, wenn wir uns in die Reihe der Geschlechter eingefügt sehen? Sollte uns nicht schon die Tatsache, daß wir abhängig, bedingt, begrenzt sind, daß wir nicht über uns hinaus können, demütig machen?

Das Tiefste aber, das uns die Beschäftigung mit den Vorfahren zum Bewußtsein bringen will, ist dieses: wir sind Geschöpf. Das haben wir mit unsern Ahnen gemein. Unsre Abkunft von ihnen ist noch nicht das Letzte; ein anderes ist, von dem wir alle kommen, und durch das wir alle sind. Wir sind nicht aus uns selber. Es ist nicht unsre Tat, daß wir sind, sondern es ist Wunder, daß wir sind. Immer neu wird die alte Kinder- und Menschheitsfrage nach dem Woher des eigenen und alles Lebens gestellt, und immer wieder steht der Menschengeist fragend, fassungslos, erschüttert vor der unergründlichen Tiefe des Rätsels Leben. (…)

Wir haben nicht das letzte Wort über uns; es wird über uns gesprochen; ein anderer ist es, der es über uns spricht. Wir sind einem Strome hingegeben, der ohne unser Wollen und Begreifen fließt. Wir rufen uns nicht ins Dasein, wir werden gerufen und finden uns vor. Wir leben nicht aus einem Willen zum Leben, sondern weil wir in das Leben hineingesandt, hineingeschickt sind, weil es uns als Schicksal aufgetragen worden ist. Unser Leben ist Antwort, Gehorsam. Der Rufer, der uns ruft und befiehlt zu leben, steht jenseits unseres Lebens, alles Lebens. Er ist der letzte, alles tragende Grund, dem Verstande unerfindlich, dem Glauben spürbar nahe, das Leben durchwaltend, Gott.“8

Im Glauben hatte Pötzsch erkannt: Unser Leben ist Antwort, d.h. die Antwort wird durch unser Leben gegeben. Der Rufer, der uns dazu aufruft, steht jenseits alles Lebens. Er ist das letzte Ziel. Er ruft uns zu sich.

Bei den reichsweiten Kirchenwahlen am 11. Juli 1933 errangen die Deutschen Christen, die sich gemäß Artikel 24 des NSDAPParteiprogramms zu einem ‚positiven Christentum‘ und einem ‚artgemäßen Christusglauben‘ bekannten, mehr als 70 % der Sitze in den kirchlichen Vertretungskörperschaften. In den meisten evangelischen Landeskirchen – 25 von 28 – lösten die DC-Mehrheiten den alten Bischof ab, so auch in Sachsen, wo Friedrich Coch, der bereits am 30. Juni von der sächsischen Landesregierung die Rechte und Befugnisse des Landesbischofs erhalten hatte, von der Synode im August 1933 zum Landesbischof bestimmt wurde.

Wie dachte Pötzsch über das politische Geschehen des Jahres 1933? Der nicht mehr ganz junge Theologiestudent schreibt in sein Tagebuch: „Am 30. Januar kam, von Hindenburg berufen, die nationale bez.[iehungsweise] nationalsozialistische Regierung mit Adolf Hitler als Reichskanzler zustande. Damit begann der Kampf gegen alles Sozialistische, das man besonders gern unter dem Namen ‚Marxismus‘ als Ausgeburt der Hölle hinstellte.“ Am 14. Februar war Pötzsch die Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes mitgeteilt worden. Er zeigte sich dankbar für diese wirtschaftliche Erleichterung und bekannte, er sei zum Dienst für das deutsche Volk bereit. Freilich, setzte er „mit Bitterkeit“ hinzu, „heute genügt es nicht mehr, Volk und Vaterland zu lieben und mit phrasenloser, stiller Selbstverständlichkeit zu dienen, sondern heute muß man mit Abzeichen und Fahnen, Uniformen und bestimmten Grußformeln bei Umzügen und Aufmärschen seine ‚nationale Gesinnung‘ zu erkennen geben, andernfalls setzt man sich der Gefahr aus, als Feind des Vaterlandes, d.h. zugleich als ‚Marxist‘, verdächtigt zu werden. Nun, ich werde dem nationalistischen Rummel, der mit glänzenden organisatorischen und propagandistischen Mitteln entfacht wurde und gefördert wird, widerstehen – aus Liebe zu Volk und Vaterland. Vaterlandsliebe ist mir und sollte immer sein: selbstverständliche Voraussetzung, mit der man nicht zu prangen braucht und nicht hantieren gehen sollte. Dieses Stillschweigen habe ich aus den Erfahrungen des Weltkrieges, aus den großen Phrasen, die in ihm gemacht worden sind, und aus der Wirklichkeit, in die ich seitdem immer tiefer hineingesehen habe, gelernt.“ Die herrschenden Eliten haben nach Pötzschs Ansicht nichts dafür getan, „um auch dem ärmsten Deutschen sein Vaterland lieb und wert zu machen[.]“ Es fehle an Gerechtigkeit. „Egoismus von oben hat unser Volk gespalten, hat den deutschen Arbeiter dem Vaterlande entfremdet.“ An anderer Stelle bemerkt er: „Es ist eine unbestreitbare Tatsache – und sie begegnet einem auf Schritt und Tritt – daß sich heute mit der ‚nationalen Revolution‘ sehr starke reaktionäre Kräfte verbunden haben.“9

Zur Reichstagswahl am 5. März 1933 notiert er: „Die Nationalsozialisten erhielten eine so eindeutige Mehrheit, daß ihre Vormachtstellung unbestritten war. Immer deutlicher wurde seit jenen Tagen, daß Deutschland eine Revolution durchlebte, die sogenannte nationale Revolution. Daß sie im Ganzen unblutig verlief, zeichnet sie aus; an umwälzenden Ereignissen steht sie nicht hinter anderen Revolutionen zurück.“ Von den Terrorakten der Nazis gegen Sozialdemokraten und Kommunisten scheint Pötzsch in Leipzig nichts zu wissen. „Ich selbst stehe abseits, bringe nicht die Freude, geschweige den Jubel und die Begeisterung auf, die Unzählige ergriffen haben. Mit Fahnen, Abzeichen (Hakenkreuz u.a.) u. Liedern bekennt alles Volk seine ‚Vaterlandsliebe‘. Auch ich habe sie, als selbstverständliche Voraussetzung, und ehrenhaft hoffe ich vor Volk und Vaterland zu bestehen, aber ich habe es verlernt, (das Leben leistete mir diesen schmerzlichen Dienst!!) den leichten, schnellen, begeisterten Bekenntnissen Bedeutung beizumessen. Es geht mir allein um das wesenhafte Bekenntnis, im Sein, in der Tat. So in der Religion, so auch dem Vaterland gegenüber!“10

Dieses Geständnis zeigt, wie Pötzsch sich selbst verstand: als stiller Patriot, dem es widerstrebte, seine Vaterlandsliebe zur Schau zu tragen. Es zeigt einen Mann, der auf Phrasen und lautstark geäußerte Begeisterung empfindlich reagierte, weil sie seinem Wesen fremd waren. Begreiflich, dass er es ablehnte, sich ‚vorbehaltlos‘ der nationalen Bewegung anzuschließen. Das Vaterland, dem er dienen will, ist für ihn nicht das höchste aller Güter. Silvester 1933, in einer Predigt über das erste der Zehn Gebote, „Ich bin der Herr, dein Gott; du sollst nicht andre Götter haben neben mir“ (Ex 20,2a.3), heißt es: „Alles und jedes kann, Gottes eigene Gaben können zum Abgott, zum Götzen werden; sie werden es durch falschen Gebrauch, durch falsche Stellung, die wir den Sachen Gott gegenüber einräumen. Arbeit ist Gottesdienst, aber es gibt auch ein Arbeiten, das Götzendienst geworden ist. Leben und Ehre, Gut und Blut, Volkstum und Vaterland sind Gottesgaben, aber sie werden zu Götzen, wenn wir unser Herz ausschließlich daran hängen.“11

Pötzsch erlebte den Boykott jüdischer Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte am 1. April 1933. Augenzeugen berichteten ihm, „daß – entgegen den Zeitungsnachrichten – doch hier und da Juden geschlagen, mißhandelt oder durch Verhöhnung verletzt“ wurden. Er persönlich „lehne den Boykott ab, weil er Schuldige und Unschuldige traf“, und halte ein Vorgehen, das die Massen gegen ‚die Juden‘ erregt, für unchristlich. Allerdings: „Daß man den Einfluß des Judentums (Stellenbesetzung …) beschränken will auf das Maß des Bevölkerungsanteils, halte ich für gerecht und gut.“12 So dachten damals auch namhafte Publizisten, Professoren der Theologie und nicht wenige Pfarrer.13

Im März 1935 wurde Pötzsch nach Wiederau berufen und am 29. März 1936 vorzeitig als Pfarrer ordiniert. Gerade erst hatte er am 9. Februar 1935 das 1. Theologische Examen in Leipzig abgelegt, am 30. November 1936, also nach der Ordination, das 2. Examen mit „fast vorzüglich“ beim Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamt in Dresden. Wegen angeblich staatsfeindlicher Äußerungen wurde er im Dezember 1936 von einem Nazi-Spitzel im Kirchenvorstand denunziert. Es kam zum offenen Konflikt mit dem nationalsozialistischen Ortsgruppenleiter. Pötzsch konnte nicht länger Pfarrer der sächsischen Landeskirche sein und ging zur Marine zurück. Seine Kirchenleitung hatte erklärt, man wolle ihn nie wieder im Bereich der Landeskirche beschäftigen. Es war zu dieser Zeit noch nicht abzusehen, dass sein weiterer Berufsweg ihn nach Holland führen würde.

Bereits am 1. Januar 1938 war er durch Feldbischof Dr. Franz Dohrmann (1881–1969) als neuer Marinepfarrer an die Garnisonkirche in Cuxhaven berufen worden; am 4. Januar sollte er seinen Dienst antreten. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Seelsorge für die Marine auf der Hochseeinsel Helgoland. Die Nachricht überraschte ihn, weil er nach seiner Vorstellung im August 1937 in Berlin nichts mehr von dort gehört hatte. Er nahm an, wegen der kirchenpolitischen Streitigkeiten habe man die ursprüngliche Absicht, ihm ein Marinepfarramt zu übertragen, wieder fallen gelassen.14 Doch Dohrmann, der den Kirchenkampf aus der Militärseelsorge heraushalten wollte, war an Pötzsch interessiert. Er vermied es, radikale DC-Pfarrer zu berufen, und begünstigte Pfarrer aus Kreisen der BK.15

So rasch, wie man es von ihm verlangte, konnte Pötzsch seine Gemeinde nicht verlassen. Auf sein sofort eingereichtes Gesuch hin wird ihm Urlaub bis zum 10. Januar gewährt, um seine Angelegenheiten in Wiederau zu ordnen. Der Abschied fiel ihm schwer, denn er hatte sich in der Dorfgemeinde wohlgefühlt.

Ihm lag daran, für seine neue Aufgabe gut vorbereitet zu sein. Deshalb hatte er sich noch als Pfarrer in Wiederau mit einem Schreiben vom 15. Oktober 1937 an den II. Admiral der Nordsee gewandt:

„Ich hätte … gern vor der zu erwartenden Einberufung in die Marineseelsorge an einer militärischen Übung bei der Marine teilgenommen, um die Lebensverhältnisse der zu betreuenden Soldaten noch einmal an mir selbst zu erfahren. Zwar bin ich selbst etwa 2 ½ Jahr[e] Soldat gewesen, davon über ein Jahr bei der II. Matrosen-Division und an Bord S.M.S. Ostfriesland im Kriege, aber die eigene Dienstzeit liegt weit zurück, auch sind die Lebensverhältnisse, Aufgaben und Anschauungen der heutigen Soldaten wieder anders als in jenen längst vergangenen Jahren.

Einen Dienstrang besitze ich nicht. Im Jahre 1918 war ich Matrose; durch die Revolution von 1918 war die Möglichkeit des Vorwärtskommens ausgeschaltet. Auch die Reichswehr, der ich noch einmal ein Jahr in einem Infanterieregiment angehört habe, bot die Möglichkeit einer Beförderung nicht. Die Hochschulreife habe ich erst nach dem Ausscheiden aus dem Heeresdienst erworben. Ich bin also gewillt, jetzt als Matrose zu üben.

Sollte die Möglichkeit dazu bestehen, so bitte ich, mich möglichst bald zur Übung einzuberufen. Ich hätte gern die Übungsreihe bis zum Eintritt in das Reserveoffiziersverhältnis auf mich genommen, habe dazu aber durch Überschreiten der Altersgrenze wohl keine Aussicht mehr. Es liegt mir aber sehr daran, nicht nur als Marinepfarrer, sondern auch als Soldat der Marine Dienst zu tun, gleich an welcher Stelle. Da auch andere Männer meines Jahrgangs und älterer Jahrgänge zu Übungen eingezogen werden, bitte ich, mich nicht auszuschließen.“16

Das Gesuch wurde bewilligt. Am 11. Januar 1938 traf Pötzsch in Cuxhaven ein, wo ihm der Kommandant der Befestigungen in Nordfriesland, Kapitän zur See von Stosch, die Urkunde zur Ernennung als kommissarischer Marinepfarrer aushändigte. Noch am selben Tag17 erfolgte die Vereidigung. Die Eidesformel lautete: „Ich schwöre: Ich werde dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, treu und gehorsam sein, die Gesetze beachten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“18 In Wilhelmshaven machte Pötzsch Marineoberpfarrer Ronneberger seinen Antrittsbesuch und lernte die Kollegen Effey und Rogge kennen; Effey erwies sich als Michaelsbruder. Der kommandierende Vizeadmiral Boehm gab sich im Gespräch als Christ zu erkennen. Auch der Soldat, erklärte er, brauche die Grundlage christlicher Religion. „Viele Offiziere kämen in Konflikt mit der Kirche, weil sie den Eindruck hätten, sie könnten in der Kirche nicht völlig ehrlich sein.“19

Von Ende Januar bis März absolvierte Pötzsch als einfacher Soldat eine 59 Tage dauernde Ausbildung bei der Marine. „Ich hatte Gelegenheit“, schreibt er rückblickend, „2 Monate lang in engster soldatischer Gemeinschaft mit den Menschen zusammen zu leben, die mir in der Marineseelsorge einmal anvertraut sein würden. Aus nächster Nähe konnte ich ihr Denken u. Empfinden, ihre Haltung in heutiger Zeit, unmittelbar erfahren; als Kamerad unter Kameraden brauchte ich hier nicht erst Abstände u. Hemmungen, die bekannte Distanz zu überwinden.“20 Dabei fühlte er sich mitten unter den vielen Menschen einsam, und es war ihm nicht leicht gefallen, sich ein- und den meist jungen Unteroffizieren unterzuordnen, die weniger Lebenserfahrung hatten als er. Der vorgesetzte Kapitänleutnant attestierte ihm eine gute Führung und Diensttüchtigkeit. In der Beurteilung heißt es weiter: „Gutmütiger, bescheidener und ausgeglichener Charakter. Seinen Kameraden gegenüber sehr behilflich, daher sehr gut bei ihnen beliebt.“ Die militärischen Leistungen und Eigenschaften werden wie folgt beschrieben: „Immer frisch und aufmerksam im Dienst. Sehr willig und interessiert. Zeigt sehr gute Leistungen. Wirkt im Dienst gut auf seine Kameraden ein u. nimmt diese mit. Sein militärisches Benehmen ist sicher und zuvorkommend. Gutes Auffassungsvermögen. Im Sport trotz seines Alters sehr gewandt u. ausdauernd.“21

Am Montag, 28. März 1938, wurde der neue Marinepfarrer Pötzsch durch Marineoberpfarrer Ronneberger in einem Gottesdienst in der Standortkirche Cuxhaven in sein Amt eingeführt (Abb.3).

Da er wegen seines geringen Dienstalters nur ein relativ kleines Gehalt bekam, war er mit seiner großen Familie wirtschaftlich schlecht gestellt. Als er auf eigene Kosten eine Uniform für seinen neuen Dienst anschaffen musste, sah er sich genötigt, am 23. April 1938 beim Marinestationspfarrer in Wilhelmshaven eine Beihilfe zu beantragen. Das Kommando der Marinestation der Nordsee lehnte das Gesuch ab und bot stattdessen ein unverzinsliches Darlehen an, doch der vorgesetzte Marineoberpfarrer setzte sich beim Oberkommando der Kriegsmarine mit Erfolg dafür ein, dass Pötzsch eine Unterstützung erhielt.

Seine Vorgesetzten kamen übereinstimmend zu dem Urteil, dass Pötzsch „für die Einstellung als Marinepfarrer in jeder Weise geeignet“ sei. Er sei „ein gefestigter Mensch, der seinen geraden Weg geht“, lautet die auf Mai 1938 datierte Beurteilung des kommandierenden Admirals, der dem 38jährigen Pfarrer ein bemerkenswertes Zeugnis ausstellt: „P. hat seine Dienstzeit bei der Marine am Schlusse des Krieges und kurz danach abgeleistet. Die Zeugnisse seiner Vorgesetzten während der Revolutionszeit heben seine Anständigkeit, seine Zuverlässigkeit und die Gediegenheit seines Wesens hervor. Eine gleichgute Beurteilung hat er sich während seiner im Januar abgelegten 8wöchigen Dienstzeit erworben. Während seiner Einführungszeit vor Übernahme seines Kommandos hat der Marinestationspfarrer, Marineoberpfarrer Ronneberger, diese Eigenschaften bestätigt gefunden. Es haben sich keine Anhaltspunkte gezeigt, an seiner positiven Einstellung zum Nationalsozialismus zu zweifeln. Was er beschworen hat, mit dem nimmt er es ernst. Seine politische Einstellung ist keinesfalls zu beanstanden.“22

Am 1. März 1939 wurde Pötzsch zum Beamten auf Lebenszeit und ständigen Marinepfarrer ernannt. Er „hat sich gut in die Marineverhältnisse hineingefunden und hat eine gute Befähigung zum Marinepfarrer“, heißt es im Beurteilungsbericht des Kapitäns zur See von Stosch. Pötzsch versehe „seinen Dienst mit sehr grossem Eifer, Gewissenhaftigkeit und Verständnis. (…) Die Kommandantur Wesermünde bestätigt, daß er auch dort seine Aufgaben mit Geschick zur Zufriedenheit erfüllt hat.“ Sein Verhalten in und außer Dienst sei „in jeder Beziehung einwandfrei“, Pötzsch sei „beliebt und geachtet.“23 Ein schneidiger Offizier wird er freilich nicht. Der Marinedekan wünscht sich bei ihm eine „stärkere Betonung militärischer Haltung.“24

Dass es in der Wehrmacht überhaupt noch Marinepfarrer gab, war keineswegs selbstverständlich. Trotz Ablehnung durch die Partei hatte Großadmiral Erich Raeder die Einstellung von Marinepfarrern verfügt.25 Schon im Kaiserreich standen sie als Marinebeamte im Offiziersrang.26 Das galt auch im NS-Staat, wo alle Marineseelsorger seit 1937 Wehrmachtspfarrer waren.27 Als Marineoberpfarrer trug Pötzsch die Uniform eines Hauptoffiziers der Kriegsmarine. Er betonte jedoch stets, dass nicht der Staat, sondern eine kirchliche Instanz ihn zu seinem Dienst beauftragt hatte. Sein unmittelbarer Vorgesetzter war der zuständige Feldbischof der Wehrmacht. Im Wehrmachtsteil der Kriegsmarine in der Nordsee wurde die kirchliche Leitung vom Marinedekan in Wilhelmshaven, Pfarrer Friedrich Ronneberger (1886–1968), ausgeübt.28

Mit Kriegsbeginn im September 1939 wurde Cuxhaven zur Festung erklärt. Wegen Bombardierungsgefahr kehrte Pötzschs Familie (Abb.4) bald darauf nach Wiederau zurück und fand anschließend bis Kriegsende eine Bleibe in Goslar.

Januar 1940. Ein Gedicht aus dieser Zeit sieht Volk und Land im Delirium, erfasst von tödlicher Krankheit: „Ganz Deutschland brennt im Fieber./Ruft keiner ‚Volk in Not?‘/Ach nein, sie lügen lieber/und nennen Heil das Fieber/und bald ist Deutschland tot.“ Pötzsch notiert dazu in seinem Tagebuch:

„Ich kann in dem offenen oder versteckten Kampf gegen das Christentum und die christliche Kirche in Deutschland nur ein mutwilliges oder verblendetes Untergraben der Fundamente sehen, auf denen der gesunde Bestand unseres Volkslebens ruht und allein ruhen kann. Ich sehe mit heftiger Sorge und leidenschaftlicher Erregung, wie hier (…) in gefährlicher, frevelhafter Blindheit und nicht selten erschütternder Ahnungslosigkeit und Dummheit das Christentum als die wichtigste, unerschöpfliche Kraft-, Kultur- und Lebensquelle des germanischdeutschen Volkes verkannt, verachtet und abgeschnürt wird. (…) Es gibt nichts, das das Christentum ersetzen könnte. Und die aufgeblasenen Hansen, die unser Volk heute vom Christentum hinweg und angeblich über das Christentum hinaus führen wollen, die werden den Ersatz des Christentums wahrlich nicht aus ihren leeren Ärmeln, Hirnen und Herzen herausschütteln können.“29

Pötzsch sieht Anzeichen dafür, dass das deutsche Volk „im Allerinnersten nicht gesund ist“,30 und zitiert das Wort Jesu: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“ (Mt 16,26) (Abb.5).

Im Mai 1940 wurde Arno Pötzsch als Marinepfarrer (seit 1.1.1944: Marineoberpfarrer) und Militärgeistlicher für die Niederlande mit Sitz in Den Haag abkommandiert.31 In diesem Amt war er vom 17. Juli 1940 bis zum Ende des Krieges tätig.32 Bereits am ersten Tag seines Dienstes meldete er dem Marinedekan, Offiziere, denen er sich vorstellte, hätten sich entgegenkommend und hilfsbereit gezeigt. Er bat darum, ihm „einige Hundert Marinegesangbücher … und Bücher und Verteilhefte nach Möglichkeit zur Verfügung zu stellen.“33 Als Marinepfarrer stand er „den Dienststellen und den einzelnen Soldaten in Seelsorgeangelegenheiten jederzeit zur Verfügung.“34 Er hatte den Auftrag, die geistliche Versorgung für das deutsche Marinepersonal in einem Gebiet zu organisieren, das von den niederländischen Watteninseln bis nach Belgien hinein reichte. In diesem Gebiet war er auch für die Kriegsgräberfürsorge verantwortlich. „Er hatte die Gefallenen zu beerdigen und die Hinterbliebenen dieser Kriegstoten zu betreuen, ebenso in Den Haag die vom deutschen Kriegsgericht zur Exekution Verurteilten, auch die Verwundeten und Gefangenen.“35

Pötzsch fand sich in den neuen Verhältnisse rasch zurecht. Er knüpfte viele Verbindungen zu anderen Dienststellen, aber auch zu deutschen und holländischen Privatpersonen. Beim Marinebefehlshaber stand jederzeit ein Fahrzeug zu seiner Verfügung. Sein Dienst als Seelsorger wurde geschätzt. Besorgt, er könnte durch seine Dienstführung Anlass zu seiner Abkommandierung gegeben haben, versicherte er dem Militärdekan: „ich habe nach Ansprachen, Beerdigungen, Predigten usw. ungesucht und ungewollt immer wieder Dank und mir geradezu peinliche Worte der Anerkennung zu hören bekommen.“36 Seine Besorgnis erwies sich als unbegründet. Ein militärischer Vorgesetzter würdigte ihn als einen „von seltenem Ernst und Idealismus und tiefem sittlichem Ernst getragener Seelsorger.“37 Pötzsch hatte eine besondere Gabe, andere seelsorglich anzusprechen. Gerade den Trostbedürftigen gab er Worte mit, die sich einprägten und in bestimmten Situationen wieder präsent waren. Er verstand es, mit seinen Predigten Menschen zu berühren. Das haben ihm auch seine Vorgesetzten während des Krieges attestiert.

Im März 1939 vermerkt der Marinedekan noch mit leichtem Tadel: „Seine Predigten sind gut. Sie würden noch besser sein, wenn er in ihnen das Soldatische mehr zu Wort kommen ließe. Seinem Wesen nach ist er etwas weich und das spiegelt sich in seinen Predigten wieder [sic!].“38 Zwei Jahre später lautet seine Beurteilung: „Der Marinepfarrer Pötzsch gehört zu den Pfarrern, die es mit ihrem Amt besonders ernst nehmen. Sein Fleiß und seine Rührigkeit ist vorbildlich. (…) Seine Predigten sind schlicht und einfach seinem Wesen entsprechend, aber sie finden trotzdem Anklang.“39 Noch positiver urteilen die militärischen Vorgesetzten. Ein Korvettenkapitän berichtet: „In seinen Predigten verliert er sich nicht in Dogmatik. Er spricht schlicht und ohne jede Phrase und weiß daher seine Zuhörer immer zu packen. Besonderes Geschick entwickelte er in dieser Hinsicht bei Beerdigungsansprachen, welche den Trauernden wirklichen Trost und Aufrichtung geben.“40 Der Stabschef nennt Pötzsch „bei aller Bescheidenheit und stillen Zurückhaltung eine ungewöhnliche Persönlichkeit, getragen von tiefem Idealismus und aufrichtiger Gläubigkeit.“ Seine Predigten seien schlicht, gut verständlich, „ohne pastoralen Beigeschmack, oft ergreifend …“41

Hört man genau hin, so tritt ein Zug in den Gutachten besonders hervor. Pötzsch predigte gehaltvoll und schlicht, dadurch hat er einfache Menschen erreicht. Das ist eine seltene Gabe. Was er über seine Lieder schrieb, gilt auch für seine Predigten: sie wurden „aus der Liebe zu allem Schlichten, Echten in Leben, Denken und Frömmigkeit … ganz einfach.“42 Man nahm ihm ab, dass er ein gläubiger Mensch war, und spürte, dass er ‚wirklichen Trost‘ geben konnte. Er hatte sich der Not der anderen nicht entzogen, sondern ihr standgehalten und sie mitgetragen. Deswegen wurde dieser Prediger von seinen Zuhörern hoch geschätzt.

Im Sommer 1941 kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem Heeresoberpfarrer der Niederlande Stolte. Solcher Kompetenzenstreit zwischen Heeres- und Marineseelsorge war anscheinend kein Einzelfall. Er muss im Zusammenhang mit der Rivalität zwischen dem Feldbischof in Berlin und dem Marinedekan in Wilhelmshaven gesehen werden, die auch persönlich ein schlechtes Verhältnis zueinander hatten. Ronneberger bemühte sich mit Erfolg, die Marine gegen den Einfluss Dohrmanns abzuschirmen.43 „Selbst die Betreuung von Heereseinheiten durch Marinepfarrer erfolgte ohne Abstimmung mit dem Feldbischof und unter alleiniger Dienstaufsicht des ‚Dienstältesten Marinedekans‘.“44

Pötzsch informierte Ronneberger vertraulich über die „Spannungen“ zwischen Stolte und ihm und wandte sich direkt in einem fünf Seiten langen Brief an den Heeresoberpfarrer. Entschieden wies er den Vorwurf eines Übergriffs in fremde Arbeitsgebiete zurück und erinnerte an bisherige Besprechungen, in denen etwa die Besetzung der Stelle in Amsterdam mit einem Marinepfarrer vereinbart wurde, da der Feldbischof keinen Heerespfarrer dort einsetzen konnte. Als Stolte sich nicht an diese Absprache hielt, sei bei ihm, Pötzsch, das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des anderen zerbrochen. Über die um Sachlichkeit bemühte Klärung hinaus geht es ihm aber auch darum, seine Selbständigkeit und gleichrangige Stellung zu betonen:

„Ich bin zur brüderlichen Begegnung und Verständigung selbstverständlich jederzeit und auf das allerherzlichste bereit, zu einer dienstlich gemeinten Unterordnung allerdings nicht. (…) Unter gar keinen Umständen kann und werde ich mir als der dienstaufsichtführende Marinepfarrer beim Marinebefehlshaber nachsagen lassen, daß durch mich die Wehrmachtsseelsorge in den Niederlanden erschwert werde. Wir Marinepfarrer haben in aller Schlichtheit und Treue und in bestem Einvernehmen mit den militärischen Dienststellen aller Wehrmachtsteile (…) [unseren Dienst] ausgeübt. Es geht unter keinen Umständen an, mir oder den Marinepfarrern überhaupt, die[,] längst bevor Sie in dieses Land kamen, hier arbeiteten und die unverändert ihre alte, ihnen zugewiesene und von ihnen übernommene Arbeit weitertun, den Vorwurf des Friedestörens zu machen.“45

Pötzsch betreute nicht nur deutsche Soldaten, die zur Hinrichtung verurteilt waren, sondern seit 1942 auch Holländer auf dem Weg zur Erschießung, obwohl er nicht dazu verpflichtet war (Abb.6). Am 29. August 1942 begleitete er den in Utrecht inhaftierten Niederländer Willem G.J. Roell zur Exekution. Kurz vor seiner Erschießung reichte Roell dem Pfarrer zum Dank die Hand, dieser nahm die Hand des Verurteilten. Soldaten, die an dieser menschlichen Geste Anstoß nahmen, machten daraufhin Meldung. Der Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden erhielt durch den SSOffizier, der die Hinrichtung geleitet hatte, Kenntnis von dem Vorfall und verlangte „schärfstes Einschreiten gegen den Marinepfarrer Pötzsch.“ Der Marinebefehlshaber bat ihn, vorerst nichts zu veranlassen, da er zunächst Rücksprache mit Pötzsch nehmen wollte. Er kam zu dem Ergebnis, „daß man ihm ein strafbares oder ehrenwidriges Verhalten nicht vorwerfen kann, und daß er nach der Lage der Dinge kaum anders handeln konnte wie er getan hat.“46 Marinedekan Ronneberger trat in seiner Stellungnahme ebenfalls für Pötzsch ein und ordnete an, „daß künftighin kein Marinepfarrer mehr an Exekutionen von Ausländern teilzunehmen hat. Das ist Sache der einheimischen Pfarrer oder Pfarrer der deutschen Gemeinden.“47 Das Beschwerdeverfahren wurde eingestellt.

Pötzsch hat noch bis zum 11. Mai 1944 Holländer zur Exekution begleitet. Außerdem betreute er im Gefängnis viele Holländer, die durch ein SS- und Polizeigericht verurteilt und durch SS-Polizei-SD hingerichtet wurden. Er brachte ihnen Bibeln, Ausgaben des Neuen Testaments und Psalmenbücher.48 Mit dem Verurteilten Roell verbrachte er bis zur Exekution mehr als 4 Stunden. Nach seinem Bericht waren sie „ausgefüllt mit außerordentlich ernsten, schwerwiegenden, seelsorgerlichen Gesprächen, wie ich sie in solcher Tiefe selten erlebt habe. (…) Die Einstellung und Haltung des Jonkheer Roell war in jeder Weise so, daß man ihm die menschliche Achtung nicht versagen konnte.“49 Im Bericht folgt eine Schilderung der Exekution:

„Etwa 13.40 Uhr kamen 2 Uffz. der Feldgendarmerie, um den Verurteilten abzuholen. Obgleich ich das Abholungskommando noch eine Zeit lang warten ließ, stellte sich später heraus, daß die Abholung noch immer viel zu früh erfolgt war. Da mir der größere Wagen zur Verfügung stand, ließ ich den Verurteilten, dem die Feldgendarmen Handschellen angelegt hatten, in meinen Wagen einsteigen, dazu 2 Feldgendarmen. Der mit noch einem Feldgendarm besetzte Wagen der Feldgendarmerie fuhr wegweisend voraus, fiel aber später durch Reifenschaden aus. – Wir gelangten dann zu dem mir bis dahin unbekannten Fort Rhyjnauwen, passierten ohne angehalten zu werden[,] die Torwache und gelangten auf den Wiesenplatz, auf dem später die Exekutionstattfinden sollte. Da es noch viel zu zeitig war, noch nicht 2 Uhr, standen und lagen die Soldaten des Erschießungskommandos noch im Grase umher. Um dem Verurteilten den Blick auf die Wiese, dem Richtplatz und die im Hintergrunde aufgerichteten Pfähle und die Vorbereitungen der Exekution zu entziehen, dirigierte einer der Feldgendarmen, ein Feldwebel, meinen Wagen hinter eine Böschung in der Nähe der Kasematten. Wegen der drückenden Hitze stiegen die Feldgendarmen und der Fahrer aus und blieben am Wagen stehen, während ich mit dem Verurteilten im Wagen verblieb. Daß das ständige Wartenmüssen auf die Exekution quälend war und daß der Verurteilte die Anwesenheit des Pfarrers und seinen Zuspruch bei diesem Auf-den-Tod-warten-müssendankbar empfand, versteht sich leicht. Ein Auf- und Abgehen oder ein Betreten der Kasematten hat nicht stattgefunden. – Halb 3 Uhr traten die Feldgendarmen an den Wagen heran, öffneten die Tür und forderten auf, ihnen zu folgen. Mit dem Gefangenen und begleitet von den 2 Feldgendarmen legte ich den etwa 100 m langen Weg zu einem der Pfahle zurück, vor dem [das] Erschießungskommando Aufstellung genommen hatte. Am Pfahl wurden dem Verurteilten, der ruhig und gefasst war, die Handfesseln, abgenommen. Ich sprach leise nur ganz wenige Worte zu dem Verurteilten, beantwortete dann aber eine seelsorgerliche Frage, die der Verurteilte plötzlich noch gestellt hatte. Dann verabschiedete sich Jonkheer Roell von mir und sagte mir etwa die folgenden Worte: ‚Herr Pfarrer, ich danke Ihnen für all Ihre Hilfe in diesen Stunden.‘ Bei diesen Worten hat mir, soweit ich mich entsinne, Jonkheer Roell die Hand zum Dank gegeben, und ich habe weder als Mensch noch als Seelsorger, der eben in mehr als 4 Stunden die tiefsten Einblicke in dieses nun zu Ende gehende Menschenleben getan hatte, die Verpflichtung gefühlt, diese einfache Geste des Dankes und des Abschieds abzuweisen. Daß ich dem Verurteilten vom mir aus ‚herzlich die Hand geschüttelt‘ hätte, ist eine völlige Verkennung und Verzeichnung des Tatbestandes; bei der mir eigenen Zurückhaltung und [dem] schweren Ernst der Situation lag mir eine Geste, wie sie mir vorgeworfen wird, gänzlich fern. Ich habe dann dem Verurteilten, der nicht recht wußte, wohin er mit seinen Händen sollte, gesagt, er möge seine Hände falten. Ich gab nach diesen letzten Reden mit dem Verurteilten, das doch nur wenige Augenblicke gewährt hatte, dem anwesenden Oberkriegsgerichtsrat durch Wendung und Blick zu verstehen, daß ich mit meinem Auftrage zu Ende sei. Darauf verlas der Vertreter des Kriegsgerichts das Urteil, seine Bestätigung, die Ablehnung des Gnadenerweises- und die Anordnung der Exekution und übergab dem das Erschießungskommando befehligenden Offizier den Verurteilten zur Vollstreckung. Währenddessen richtete ich leise ein letztes Wort, einen einzigen kurzen Spruch, an den Gefangenen und trat dann zur Seite. Dann folgten schnell die militärischen Kommandos und die Schüsse, die den Verurteilten sofort töteten. Ich hatte in unmittelbarer Nähe des nun Erschossenen gestanden, trat nun noch einmal an den am Boden Liegenden heran, stand dort ganz schlicht in betender Haltung ein paar Augenblicke, etwa 2 Minuten lang, still ohne jede Geste oder liturgische Form[,] und befahl den auf Erden Gerichteten in die Hände Gottes. – Dann verabschiedete ich mich von jedem der anwesenden Offiziere, wartete noch auf die mit mir gekommenen Feldgendarmen, die wegen der Reinigung des Platzes einige Anordnungen trafen (währenddessen war der Beerdigungsunternehmer mit dem Einsargen des Toten beschäftigt) und verließ dann die Richtstätte und im Pkw das Port Rhijnauwen.“50

Zuletzt stellt Pötzsch fest: „Ich habe nichts getan, was der Würde eines deutschen Menschen und deutschen Offiziers im besetzten Kriegsgebiet widerspräche, ich habe aber auch nichts unterlassen, was zu einem echten menschlich-seelsorgerlichen Verhalten gehört.“51 Der Normen- und Gewissenskonflikt, der ihn in seinem Dienst in ständige Anspannung versetzte, wird in diesem einen Satz erkennbar.

Im November/Dezember 1942 sah sich Pötzsch mit einer anderen Anschuldigung von seiten der Gauabteilungsleiterin für Mütterdienst konfrontiert. Eine Mitarbeiterin der NS-Frauenschaft, Fräulein Ahrens, hatte ihn in einem Bericht an den Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden denunziert. Er habe angeblich auf die Lehrkräfte in den Mütterschulen „in weltanschaulicher, rassenpolitischer, gesundheitspflegerischer (!) Hinsicht“ Einfluss genommen. Deswegen müsse er sofort abberufen werden. Pötzsch informierte den Marinedekan, wandte sich aber auch direkt an die Leiterein der NS-Frauenschaft in Den Haag, um die Vorwürfe zurückzuweisen. Er habe Kontakt zu Lehrkräften gefunden, die ihre „christliche Bindung“ zu erkennen gaben. Eine Schulleiterin habe „eine tiefere Neigung“ zu ihm gefasst. Dies könne ihm aber nicht als Schuld vorgeworfen werden. Die Leiterin handle unverantwortlich, wenn sie ihn der „politischen Unzuverlässigkeit“ verdächtige. „Ich bin als vom Führer ernannter und in seinem Auftrage amtierender Marinepfarrer kein Mensch minderen Ranges, dem die Freiheit des jedem anständigen Deutschen zugebilligten gesellschaftlichen Verkehrs in der Volksgemeinschaft versagt und dem auf Grund haltloser Anschuldigungen eine ehrenrührige Versetzung zugemutet werden dürfte …“52 Der Brief ist mit „Heil Hitler"!“ gezeichnet, in Unterschied zur sonstigen Korrespondenz, in der Pötzsch den sog. deutschen Gruß vermeidet.

Dem zuständigen Marinebefehlshaber lieferte Pötzsch im Januar 1943 einen ausführlichen Bericht, in dem sein Unmut sich noch deutlicher äußert.53 Die Sache selber sei „belanglos und lächerlich“, da der Brief von Fräulein Ahrens nur „eine völlig ‚vage Anschuldigung‘, aber keinerlei Beweise“ enthalte. Es sei aber „beschämend und verbitternd …, in einer Zeit, in der die Sammlung aller Kräfte das oberste Gebot der Stunde ist, im Auslande von eigenen Landsleuten, von Deutschen, verdächtigt und befehdet zu werden, nur weil man ein Pfarrer ist.“ Aus dem Bericht geht hervor, was für die beschwerdeführende Frauenschaftsleiterin zum Stein des Anstoßes geworden war: durch die Mütterschulleiterin in Den Haag hatte Pötzsch die Leiterin aus Amsterdam und mehrere Lehrerinnen kennengelernt, alle um die 40 Jahre alt, die sich zum evangelischen Glauben bekannten und an Gottesdiensten der Wehrmachtspfarrer teilnahmen. Mit ihnen habe „manches gute, ernsthafte Gespräch … stattgefunden.“ Deshalb seien sie „in einer inquisitorisch anmutenden Weise … über ihre Bekanntschaft mit dem Marinepfarrer“ und „ihr Verhältnis zum Christentum … ausgefragt“ worden. Das sei durch Fräulein Ahrens geschehen, deren Haltung und Motive Pötzsch so charakterisiert: „ein älteres Fräulein, das mit der christlichen Tradition restlos zerfallen und offenbar … von einem tiefen, maßlosen Haß gegen alles Christliche erfüllt ist.“ Dass bei ihr auch weibliche Eifersucht auf die jüngeren Frauen im Spiel war, mit denen Pötzsch sich öfter unterhielt, ist nicht auszuschließen.54

Das Bemühen, dem Marinepfarrer eine systematische Einflussnahme auf die Arbeit der Mütterschulen nachzuweisen, blieb vergeblich. Dem kommandierenden Admiral und dem Marinedekan konnte Pötzsch am 14. Februar 1943 mitteilen, dass die Angelegenheit „vollständig beigelegt und erledigt“ war.55 Die beiden Beschwerden dokumentieren, wie sehr er in der Öffentlichkeit beobachtet und kontrolliert wurde. Einfache menschliche Gesten, Gespräche konnten Misstrauen und Verdacht erregen. Er musste vorsichtig sein.

Anfang September 1943 schlug Ronneberger den übergeordneten Dienststellen zum wiederholten Mal vor, Pötzsch wegen besonderer Leistungen zum Marineoberpfarrer zu befördern (Abb.7). Die Ernennung erfolgte mit Wirkung vom 1. Januar 1944. Im Beurteilungsbericht des Marinedekans heißt es: „Mit der Wahrnehmung der Seelsorge in Holland im Jahre 1941 beauftragt, ist er über das normale Maß hinaus seinen Pflichten nachgekommen. Er hat nicht nur die gesamte Marine-Seelsorge in Holland ausgezeichnet durchorganisiert, sondern auch als Standortpfarrer in Den Haag durch seine Predigten, Vorträge, Gräberfürsorge und seelsorgerliche Arbeit sich die Wertschätzung und Anerkennung der militärischen Dienststellen und der Gemeindeglieder erworben. Seine guten Predigten haben dazu beigetragen, daß er überall an den Orten seiner Wirksamkeit enge Fühlung mit seinen Zuhörern bekam. Dichterisch und musikalisch begabt, hebt er sich aus der Reihe der Pfarrer heraus. (…) P. besitzt auch die Fähigkeiten zur Leitung, Erziehung und Weiterbildung von Pfarrern. Er ist zur Beförderung außer der Reihe besonders geeignet.“56

Am 5. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg in den Niederlanden zu Ende, die deutschen Streitkräfte hatten kapituliert. Am 8. Mai rückten kanadische Truppen in Den Haag ein, und ab 23.01 Uhr galt für die gesamte deutsche Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation. Stunden danach holten Angehörige der Feldgendarmerie vier oder fünf inhaftierte Soldaten aus dem Wehrmachtsgefängnis Den Haag, die wegen „Fahnenflucht“ zum Tode verurteilt worden waren. Pötzsch hatte diese Männer während ihrer Haft betreut. Die Henker erschossen die Gefangenen am 9. Mai in einer Gefängniszelle und verscharrten die Toten heimlich im Hof der Anstalt.

Erst im März 1968 legte ein Räumbagger die Überreste der Opfer frei. „Beim Suchdienst des niederländischen Roten Kreuzes fand sich eine dünne Aktenmappe mit einem Verzeichnis von 68 in Den Haag hingerichteten Matrosen, Fliegern, Artilleristen, Grenadieren und Wachmännern, denen der damalige Marine-Oberpfarrer Arno Pötzsch geistlichen Beistand geleistet und ein Begräbnis gesichert hatte.“57

Pötzsch „hatte dieses Verzeichnis aus seinem ‚Totenbuch‘ rekonstruiert und am 9. Dezember 1946 in Hamburg einem Fahnder der niederländischen Kommission für Kriegsverbrechen übergeben. Der Fahndungsoffizier, Hauptmann A. van der Schuyt jun., berichtete, Pötzsch habe während seines Einsatzes in den Niederlanden ‚die Verfehlungen seiner Landsleute so furchtbar gefunden, daß er es für richtig hielt, gewisse Dinge im Hinblick auf die Zukunft schriftlich festzuhalten‘.“58

Über die Bluttat nach der Kapitulation gab Pötzsch an: „Ich mache ferner darauf aufmerksam, daß … am Mittwoch, dem 9.5.1945, früh, einige zum Tode verurteilte deutsche Soldaten, soviel ich weiß 4 oder 5 (††), die ich nach ihrer Verurteilung zum Tode und während ihrer Haftzeit im Kriegswehrmachtgefängnis von Den Haag betreute, auf Veranlassung eines Kriegsgerichts entgegen aller Gepflogenheit, ohne jede militärische Form und ohne geistliche Vorbereitung, durch das Gefängnispersonal in einer Gefängniszelle des K.W.G. Den Haag durch Revolverschüsse in den Hinterkopf getötet und danach im Hof vergraben wurden. Die Namen und Personalien dieser Männer sind mir zu meinem Bedauern verlorengegangen. Bekannt sind mir nur noch drei Namen: Ambotz, König und Matthe.“59

Wer die Täter waren, blieb dagegen unbekannt. Der verantwortliche SSHauptscharführer Johann Schweiger, damals Leiter des Wehrmachtsgefängnisses Den Haag, lebte nach dem Krieg unbehelligt in München und verweigerte jede Auskunft.

Die Zahl der Strafverfahren der Marinejustiz hatte während des Krieges drastisch zugenommen. Ein großer Teil endete zwar mit der Verhängung geringfügiger Strafen. Doch die Zahl der Verurteilungen, auch der Todesurteile, stieg seit 1941 linear an. Die häufigsten Delikte in den Jahren 1939–1944 waren unerlaubte Entfernung vom Einsatzort und Ungehorsam, am schwersten geahndet wurden „Wehrkraftzersetzung“ und „Fahnenflucht“.60 Noch kurz vor Kriegsende hatten die deutschen Marinegerichte zahlreiche Marinesoldaten wegen unbedeutender Akte der Verweigerung zum Tode verurteilt. So waren am 21. April 1945 in Cuxhaven-Sahlenburg fünf Männer hingerichtet worden. „Sie hatten versucht, den Festungskommandanten von Helgoland zur kampflosen Übergabe der Insel an die Engländer zu bewegen.“61

Was Pötzsch als Marineseelsorger in den Jahren 1940 bis 1945 erlebt und bewältigt hat, ist heute kaum vorstellbar. Nach eigener Aussage wurde er „bis an die Grenzen der Kraft beansprucht“.62 Er hatte Hunderte von Toten zu beerdigen, von fast 1500 ist die Rede.63 Dazu kam die Begleitung der Familien, die meist auf grausame Weise einen Angehörigen verloren hatten, meist Mütter und Ehefrauen bei Freund und Feind. Was für eine seelische Belastung!

Menschen, die schreckliche Ereignisse erlebt haben, werden oft von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) heimgesucht. Auch Pötzsch hatte darunter zu leiden. Sabine Schipper-Pötzsch berichtet: „Unsere Mutter erzählte mir …, daß unser Vater nach dem Krieg nachts immer wieder laut aufgeschrien habe, weil ihn die Erlebnisse bis in den Schlaf verfolgten und nicht losließen.“64 Neuere Studien zeigen, „dass Soldaten, die besser mit dem Instrument der Sprache umgehen können, seltener unter der PTBS leiden.“65 Daraus lässt sich schließen, dass eine Person verstörende Ereignisse leichter emotional bewältigen kann, wenn sie in einer sicheren Bindung lebt und hinreichende Sprachfähigkeit entwickelt hat. Beides trifft auf Arno Pötzsch zu. Das Elternhaus und die Herrnhuter Brüdergemeine hatten ihm geholfen, in einer christlichen Tradition beheimatet zu sein. Er war, wie er selbst sagen würde, „rückgebunden“ im Glauben an den Gekreuzigten, an einen Gott, der tragen hilft, „der uns und alles trägt“.66 Und er konnte Dingen Sprache geben, die nicht für sich selbst sprechen. Indem er sie in Worte, in eine Sprache der Bilder und Gleichnisse fasste, d.h. eine poetische Form fand, sie auszusprechen, wurde es möglich, die leidvollen Erfahrungen zu verarbeiten.

Bis Kriegsende achtete Pötzsch darauf, dass jeder Tote wenigstens vorläufig ein Grabkreuz mit Namen bekam. Die Kriegsgräberfürsorge blieb ihm auch nach dem Krieg in Cuxhaven ein wichtiges Anliegen. Nebenbei führte er heimlich ein ‚Totenbuch‘ mit den Namen der Exekutierten. Das war nicht ungefährlich. Aber keiner sollte vergessen sein. Nach dem Krieg schrieb er Jahr für Jahr den Angehörigen der Exekutierten, die er hatte begleiten müssen, am Sterbetag.

Pötzsch wandte sich denen zu, die unter dem NS-Regime am meisten zu leiden hatten. Er stand Soldaten bei, die wegen kleiner Dienstverstöße übermäßig bestraft wurden. Er half Menschen auf der Flucht weiter und half der holländischen Wohnbevölkerung, die je länger je mehr unter dem Krieg zu leiden hatte, nach Vermögen mit Lebensmitteln und Arbeit. Er trat für Holländer ein, die aus politischen Gründen vor Gericht standen oder weil sie Gesten der Menschlichkeit gezeigt hatten. Darunter waren Holländer, die Juden versteckt hatten und deshalb zum Tod verurteilt wurden, deren Urteil aber wegen glücklicher Zufälle nicht vollstreckt worden war.

Mehr als 200 Menschen hat Arno Pötzsch auf dem Weg zur Hinrichtung begleitet. Für ihn bedeutete das jedes Mal ein Stück Mitsterben. Zwei Beispiele für viele: Ein deutscher Offizier, Vater von 7 Kindern, hatte sich gegen Ende des Krieges mit seinen Kameraden ergeben und war wider Erwarten befreit worden; wegen „Feigheit vor dem Feind“ wurde er hingerichtet. Eine Holländerin bat um Hilfe: ihre Nichten, ein Zwillingspaar, 21 Jahre alt, wurden wegen belangloser Handlungen gegen die Besatzungsmacht zum Tod verurteilt – und Pötzsch konnte nichts tun. In einem Gedicht schrieb er: „Von allen Schrecken, die ich denken kann,/lässt keiner mich wie dieser beben:/ich meine, tot zu sein – und noch zu leben.“67

Die schrecklichen Erlebnisse, das Schreien der Verurteilten, raubten ihm bis ans Lebensende den Schlaf. Die körperliche Anstrengung, die innere Anspannung und seelische Belastung, verbunden mit dem Gefühl, viel zu wenig tun zu können, führten zu großer Erschöpfung. Mehr als einmal brach es in Briefen aus ihm heraus: „Ich bin ungeheuer müde, ich würde gern wochenlang schlafen.“ Pötzsch verarbeitete diese Anspannung, indem er in Worte zu fassen suchte, was ihn betrübte, bewegte und aufrecht hielt. So war es auch Ende 1940, als eine Dienstfahrt ihn nach Paris führte. Er besucht das Rodin-Museum, wo eine Skulptur ihn nachhaltig beeindruckt: La main de Dieu – Die Hand Gottes. Eine offene Hand erhebt sich aus dem rohen Marmorstein. Sie knetet den Erdklumpen, aus dem sich ein Menschenpaar löst. Die beiden umarmen einander. Es könnte die Hand Gottes sein, der die Menschen wie ein Bildhauer erschuf, oder die schaffende Hand eines Künstlers.68 Dieses Kunstwerk inspiriert Pötzsch zu seinem vielleicht bekanntesten Lied. Er gibt ihm den Titel „Unverloren“:

Du kannst nicht tiefer fallen/als nur in Gottes Hand,

die er zum Heil uns allen/barmherzig ausgespannt.

Es münden alle Pfade/durch Schicksal, Schuld und Tod

doch ein in Gottes Gnade/trotz aller unserer Not.

Wir sind von Gott umgeben/auch hier in Raum und Zeit

und werden in ihm leben/und sein in Ewigkeit (1941, EG 533).69

Trotz aller Arbeit und Anstrengung las, schrieb und dichtete er immens viel, meist in der Nacht auf Kosten des Schlafes. In den Jahren 1941 bis 1942 gab er zusammen mit Paul Kaetzke, dem Pfarrer der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Den Haag, drei Hefte der „Singenden Kirche“ heraus, eine Sammlung eigener Lieder, die sich rasch großer Beliebtheit erfreute. Vertont hatte sie der Organist und Chorleiter der Gemeinde, Jacques Beers (1902–1947), der sein Freund geworden war (Abb.8). Die „Weihnachtsmadonna von Stalingrad“, ein Bild, das ein anderer Freund, Kurt Reuber (1906–1944), zu Weihnachten 1942 für seine Kameraden in Stalingrad gezeichnet hatte, regte ihn zu Sonetten an. Vier davon wurden zu Weihnachten 1944 von „einer niederländischen Druckerei in Den Haag als Sonderdruck für Freunde“ herausgebracht. „Es war ein Betrieb, dem Arno Pötzsch geholfen hatte, im Dienst für die Wehrmacht zu überleben.“70 Das Personal der N.V. Haagsche Drukkerij en Uitgeversmaatschappij hatte den Sonderdruck „Stalingrad“ aus Dankbarkeit kostenlos für Pötzsch angefertigt. Der Direktor schrieb ihm dazu während des Hungerwinters:

„Sehr geehrter Dominee!

Es ist nicht meine Gewohnheit zu sprechen mit Hilfe eines Blattes Papier, die heutigen Umstände zwingen mich aber hierzu. Erstens muss ich Ihnen sagen, dass ich nicht spreche in meinem Namen sondern auf Wunsch meines Personals. Nicht wahr, Männer?

Seit vier Jahren kommen Sie an unsren Betrieb, die letzte Zeit mehrmals in unsrem Betrieb und unter meinen Arbeitern. Und obschon wir Sie nicht mit offnen Armen empfangen haben, der Holländer ist sehr nüchtern, hat sich besonders die letzte Zeit Ihre Freundschaft für Ihren Mitmensch unsrem Personal so mehr als deutlich herausgestellt, dass es allein schon dadurch Achtung für Sie bekam. Die Weise worauf Sie in dieser Zeit von Hunger und Armut durch kleine Liebesgaben, Zigaretten, Kerzen u.s.w., Sie vergassen sogar unsren Spediteur und unsre Putzfrau nicht, zu helfen versuchen nach Vermögen, gibt meinem Personal die Überzeugung dass nicht nur durch Ihre Würde aber besonders durch Ihre Liebe zu Ihrem Nächsten Sie ein wahrer Christen sind, denn was du den Mindesten meiner Brüder tuest, das hast du mir getan, steht in dem Kapittel Mattheus in der Heiligen Schrift.

Bedenken Sie Dominee dass mein Deutsch nicht das ist eines geborenen Kanzelredners und verzeihen Sie eventuelle Fehler in diesen Worten.

Eine der für mein Personal eingreifendsten Massnahmen war die verpflichtete Anmeldung und die Abführung der Männer im Alter von 16 bis 40 Jahren. Das Personal bat mich mündlich und darauf schriftlich für sie Freistellung versuchen zu bekommen. Alle holländischen und deutschen Instanzen habe ich dafür vergebens abgelaufen. Da rief mein Betriebsleiter Herr Nusteen, Ihre Hilfe ein und Sie erklärten sich sofort bereit mir zu helfen. Persönlich durfte ich mit Ihnen zu den Instanzen mitfahren und habe dort gehört und gesehen was Sie für meine Männer taten. Sie besorgten ihnen eine vorläufige Freistellung und in ihren Familien war trotz der grimmigen Armut, hierüber grosse Freude und vielen haben mit Liebe und Ehrbiet in diesen Tagen über Sie gesprochen. Denn obschon sie materiell leiden, bleiben sie in dieser drückenden Lage doch lieber bei ihren Frauen und Kindern.

Das Personal wollte so gerne in dieser oder jener Weise ihren Dank zeigen aber wusste nicht wie. Es hörte aber dass Ihre Familie aus Frau und vier Kindern besteht und es kam den Gedanken auf, um von Ihrem Büchlein Stalingrad einige extra Exemplare zu setzen, zu drucken und in einem schönen Umschlag einzunähen, welche Exemplare Sie dann Ihrer Familie und einigen guten Bekannte anbieten können und selbst natürlich auch eins davon aufbewahren. Wollen Sie bitte bedenken Dominee, dass diese Exemplare vorige Woche angefertigt wurden in einem eiskalten Betrieb, mit hungrigen Magen, in ihrer eigenen Freizeit, während sie das Papier von mir gekauft und bezahlt haben.

Ich versichere Ihnen Dominee, dann auch auf mein Ehrenwort dass es wirklich ein Geschenk des Personals ist. Wir haben nur eine bescheidene Abteilung Binderei und man hätte bequem bei einer Binderei einen kostbaren Einband machen lassen können doch dann hätten Fremde helfen müssen und sie wollten dieses bescheidene Geschenk ganz selber gemacht haben und ich glaube Dominee, dass Sie sich so etwas denken können.

Erlauben Sie mir dann darum Dominee, Ihnen dieses Geschenk des Personals zu überhändigen und den Wunsch auszusprechen dass in den noch mal kommenden Friedensjahren Ihre Kinder beim Durchnehmen oder Zeigen dieses Büchleins sagen werden: ‚Unser Vater machte sogar in Kriegszeit in Holland dankbare Freunde‘.

gez. Berlott direktor.“71

Allein im letzten Kriegswinter entstanden in wenigen Wochen 60 Gedichte. Während um ihn herum Den Haag in Trümmer sinkt und die holländische Wohnbevölkerung Hunger und Obdachlosigkeit erdulden muss, harrt er auf seinem Posten aus bis zu Kapitulation und Befreiung. Als er noch einmal den Soldatenfriedhof besucht, tritt ein alter Totengräber zu ihm, legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt: „Dominee, ü hebt zoo veel gods voor de menschen gedaan, ü kann het niet slecht gaan.“72

Nach Kriegsende – inzwischen waren die Engländer in Holland einmarschiert – kam Pötzsch ins Internierungslager nach Funnix in Ostfriesland. Bald betreute er als Seelsorger die Mitgefangenen. Das Schicksal seiner Familie war noch ungewiss. Erst nach Wochen konnten seine Frau und seine älteste Tochter ihn im Gefangenenlager besuchen. „Ich habe nur den Wunsch, in Frieden leben und arbeiten zu können“, schrieb er am 21. September 1945.73

Die Familie zog wieder ins alte Pfarrhaus ein (Abb.9) und musste sich nach jahrelanger unfreiwilliger Trennung wieder ins Zusammenleben eingewöhnen. Zur Gemeinde gehörten deutsche Marinesoldaten, die im Auftrag der Alliierten die Elbmündung und die Nordsee von Minen freiräumen mussten, die von den Deutschen ausgelegt waren. Das war eine gefährliche Arbeit. Pötzsch war für die Besatzungen der Minenräumboote zuständig. Einmal kamen 100 Soldaten beim Untergang eines Fährbootes um.

Oft musste Pötzsch den Angehörigen von im Krieg gefallenen Soldaten den Tod ihrer Männer oder Söhne mitteilen und ihnen letzte Gegenstände übersenden. Mit vielen Angehörigen führte er eine umfangreiche Korrespondenz. Einmal im Jahr schrieb er einen Rundbrief an alle, immer zum Totensonntag. 700 Rundbriefe waren es 1950. Es war ihm wichtig, dass die Toten nicht vergessen würden (Abb.10,11).

Dem früheren Marinedekan Ronneberger dankt Pötzsch in der Rückschau „für die unvergeßlich schöne und enge brüderliche Kameradschaft in den genau 10 Jahren meines Dienstes als Marinepfarrer.“74 Er fährt fort:

„Es ist wohl ein ganz besonderes Verhältnis, das uns Marinepfarrer als Ihre Mitarbeiter mit Ihnen verbunden hat. Und daß dieses Verhältnis so ungetrübt schön, durch ganz großes Vertrauen getragen und auf unserer Seite durch eine herrliche verantwortliche Freiheit gekennzeichnet war, ist doch vor allem Ihr großes Verdienst. Wenn ich der vielen Mißhelligkeiten gedenke, die ja nicht ganz selten in den Kreisen der Pfarrer bestehen, (…) kann ich nur staunen und mich in Dankbarkeit freuen, daß wir evangelischen Marinepfarrer in einem so ungetrübt schönen Verhältnis der vertrauensvollen Verbundenheit zu Ihnen stehen konnten und immer wieder, jahraus, jahrein, Ihre klare Führung und Weisung und Ihre Güte und Hilfsbereitschaft erfahren durften. Dafür möchte ich Ihnen nun am Ende des Marinepfarramtes, am schmerzlichen Ende unserer Marine, noch einmal ausdrücklich und von ganzem Herzen Dank sagen. Die 10 Jahre des Marinepfarramtes sind trotz und mit allem Schweren, das ja auch in diesen Jahren beschlossen liegt, ein ungewöhnlich reicher, gewichtiger Abschnitt meines Lebens. Erst rückblickend und im Abstand wird sich der gesamte Ertrag dieser Jahre zeigen.“

Ab 1948 war Pötzsch Gemeindepfarrer an der Cuxhavener Garnisonkirche, die 1950 den Namen St. Petri-Kirche erhielt. Gemeinsam mit zwei Pfarrkollegen hatte Pötzsch viel Arbeit zu bewältigen.75 Viele, die Hilfe brauchten, klopften im Pfarrhaus an. 1947 gab es mehr als 20.000 Vertriebene in Cuxhaven. Und bald kamen Tausende von Auswanderern in die Stadt, denn von hier aus fuhren Schiffe nach Amerika. Pötzsch gründete das Ev. Hilfswerk Cuxhaven, das sich den Flüchtlingen und ihrer Not widmete, und bemühte sich um die Errichtung einer Kriegsgräber-Gedenkstätte. Da der dienstälteste Kollege, Pastor Meinhold, den Vorsitz im Kirchenvorstand wahrnahm, hatte Pötzsch den Rücken frei für Dichterlesungen und andere Reisen. So reiste er im August 1952 zu Lesungen nach Stuttgart, wo er auch am Evangelischen Kirchentag teilnahm, Anfang Juli 1954 zu einem gesamtdeutschen Dichtertreffen auf der Wartburg und von dort weiter zum Leipziger Kirchentag, im Mai 1955 erneut zu einem Gespräch der Dichter und Schriftsteller auf der Wartburg und im September zu einer Lesung in der Gemeinde Berlin-Zehlendorf. Helene Pötzsch war eine klassische Pfarrfrau, d.h. sie kümmerte sich um Familie und Haushalt und arbeitete in der Gemeinde mit. Sie ertrug die Schweigsamkeit ihres Mannes, der sich sehr zurückzog. Für sie und ihre Kinder war das bestimmt nicht leicht.

Arno Pötzsch lebte gern in Cuxhaven. Das ist seinen Gedichten über die Möwen, das Meer und die Schiffe abzuspüren. Trotz aller Arbeit im Pfarramt fand er Zeit zum Dichten: in seinem Zimmer in ruhigen Momenten, nachts, wenn er nicht schlafen konnte, oder bei Deichspaziergängen.

Nun konnte er in Frieden leben und arbeiten, wie er es ersehnt hatte. Doch der Krieg und die vielen Begegnungen mit dem Tod hatten ihn einen Großteil seiner Gesundheit und Vitalität gekostet, Herz und Kreislauf waren schwer angeschlagen. Mehrmals musste der Erschöpfte seit 1949 zur Kur nach Bad Wiessee am Tegernsee, um sich zu erholen (Abb.20). Anschließend nahm er wieder sein altes Arbeitspensum auf. Im Rückblick ist es darum umso erstaunlicher, wie er die vielen Aufgaben bewältigen und auch noch kreativ sein konnte. Woher nahm er die Kraft? Aus seinem Glauben? Aus der Stützung durch seine Familie? Aus seinen Freundschaften? Oder aus dem Gefühl, dass er nicht mehr lange leben würde und deshalb die Zeit „auskaufen“ müsste?

Eine ehemalige Konfirmandin erzählt, dass eine eigentümliche Ausstrahlung von ihm ausging: „Er konnte einem geradezu bezwingend in die Augen schauen.“ Wenn er den Konfirmandensaal betrat, war Ruhe. Eine Konfirmandengruppe, das waren damals 40–50 Konfirmanden, die nicht wesentlich anders waren als Konfirmanden heute. Und die hörten zu, waren andächtig, lernten auswendig und waren auch im Gottesdienst konzentriert und ruhig. Vielleicht lag das auch daran, dass Pötzsch in Herrnhut lange als Erzieher gearbeitet hatte und ein guter Pädagoge war.

Auf allen Porträts fällt die große Ernsthaftigkeit dieses Mannes auf. Es ging eine gewisse Strenge von ihm aus. So beschreibt ihn auch ein Bericht über das Dichtertreffen auf der Wartburg: „…asketisch, streng, fast ‚zugeknöpft‘. Er spricht wenig, doch was er sagt, hat Gewicht.“76 Pötzsch wirkte unnahbar, auch ein bisschen traurig in seinem dunklen Anzug – immer hoch geschlossen. So traf man ihn bei seinen einsamen Spaziergängen am Deich. Aber wenn man ihn näher kennenlernte, war er freundlich und weich und gütig, oft sogar humorvoll. Seine Ausstrahlung wirkte nicht nur auf die Konfirmanden. Er faszinierte auch viele Frauen. Es gab ja in dieser Zeit viele alleinstehende Frauen in der Gemeinde. „Pötzschistinnen“ wurden sie genannt. Sie hingen an seinen Lippen, wenn er predigte. Manchmal lag nach seinen Gottesdiensten ein Blumenstrauß unter der Kanzel. Die Frauen umschwärmten ihn. Arno Pötzsch schien das nur wenig zu berühren. Doch für seine Familie – seine Frau und die vier Töchter – muss das manchmal sehr unangenehm gewesen sein.

Wer zu ihm ins Arbeitszimmer kam, betrat einen Raum mit vielen Büchern im Vitrinenschrank und einem Schreibtisch, einem Sofa und Blumen. An der Wand ein Kruzifix, im Schrank neben den Büchern ein Totenschädel (Abb.12). Das prägte sich vielen ein. Sterben und Tod waren für Pötzsch seit seiner Jugend, erst recht seit dem Zweiten Weltkrieg, im Bewusstsein gegenwärtig.

Im Vorwort zu seiner Gedichtsammlung „Von Gottes Zeit und Ewigkeit“ schrieb er im Herbst 1946: „Nun gehen die ‚Worte und Lieder einer Wegfahrt‘ als ein einfaches Zeugnis menschlichen Daseins und christlicher Daseinssicht hinaus. Anfang 1945 mußte ich im Vorwort noch schreiben: ‚Wir sind im Kriege und wissen heute nicht, ob wir uns morgen noch grüßen können, und nicht, ob wir uns wiedersehen. Mancher Soldat trägt einen längst geschriebenen Abschiedsbrief bei sich – für alle Fälle. Das ist so Brauch im Kriege.‘ Wir wissen aber, und wir haben es in diesen Zeiten gefährlichen Lebens an den Abgründen wieder gelernt, daß wir nicht nur im Kriege, sondern immer und auf aller Wegfahrt media vita in morte sumus und daß wir sub specie aeternitatis unsere Straße wandern. Das gibt unserer Wegfahrt die Tiefe, unserm Scheiden und unserm Wiederbegegnen und auch diesem schlichten Gruß seinen heimlichen Ernst.“77

Pötzsch greift hier auf ein lateinisches Memento-Mori-Lied des Mittelalters zurück, in dem er seine Sicht des menschlichen Daseins ausgesprochen findet: Mitten im Leben sind wir im Tode. Das gilt nicht nur in Kriegszeiten, die der Lieddichter wie viele seiner damaligen Leser erlebt hat, sondern jederzeit, wo immer wir unterwegs sind. „Mytten wir ym leben synd/mit dem todt umbfangen“,78 wird Martin Luther in seiner Nachdichtung sagen, die Pötzsch sicher unausgesprochen mit im Sinn hatte. In der Tradition des Kirchenliedes artikuliert sich die christliche Sicht des Daseins. Pötzsch entleiht ihr die Sprache, um auf das zu verweisen, was das Menschenleben auszeichnet, was ihm Tiefe und Ernst gibt: dass es unter dem Gesichtspunkt und im Licht der Ewigkeit gelebt wird. Mit der geprägten Wendung aus der Philosophie verbindet er, darin mit Luthers Lied übereinstimmend, eine Ermutigung zum Leben. Immer und überall gehen wir unter den Augen des Ewigen, der in Zeit und Ewigkeit der Herr ist: „Gott aber ist der Eine,/der alles trägt und hält.“79 „Wir leben, sind und weben/in ihm, dem ewigen Gott.“80

Es ist bezeichnend für Pötzsch, dass er das alte, sonst kaum mehr gebräuchliche Wort ‚Wegfahrt‘ gebraucht.81 Vielleicht hat er es aus der Lutherbibel übernommen.82 Es lässt das Leben als Unterwegssein mit Weggefährten von einem Ort zum andern erscheinen; zugleich klingen Seefahrt und Wallfahrt an. Das Wort evoziert Bilder, die zeigen: Menschen sind ihr Leben lang Reisende, sie wandern ins Ungewisse. Ein Lied zur Jahreswende nimmt ihre Situation in einer Bitte auf: „Wir treiben, Herr, im Strom der Zeit./Gib unsrer Wegfahrt dein Geleit./Zeig Weg und Ziel und geh du mit/all Tag und Stund und Schritt für Schritt!“83

Immer wieder sprach er von seinem eigenen Tod. Wenn er im Gottesdienst ankündigte, dass er am nächsten Sonntag predigen würde, sagte er stets dazu: „so Gott will“. 1954 schrieb er: „Ich bin mir der Nähe des Todes bewusst, heute mehr denn je.“ Sein Gedicht Das schwere Leben84 lässt etwas von seiner Gestimmtheit erkennen:

Schweres Leben, schwerer Tod,

Dasein voller Schwere,

immer ist mein Herz in Not,

wie sichs wend und kehre.

Immer, ob das Licht ihm scheint,

ob im Dunkel nachtet,

ob sichs Irdischem vereint

und nach Ewgem trachtet,

ob sich Liebe ihm gewährt,

Glück es wild durchzittert,

ob ihm Leiden widerfährt

und es tiefst erschüttert –

immer ist dies Herz voll Not,

dass die Hände beben,

immer, ach, vom dunklen Tod

und vom schweren Leben.

Am 5. Oktober 1954, auf dem Weg zwischen Hamburg und Cuxhaven, schrieb Pötzsch das Gedicht Der Mann im Rad,85 zu dem ihn eine plastische Darstellung an der Stiftskirche zu Tübingen inspiriert hatte. Sie zeigt das Martyrium des heiligen Georg (Abb.13). Für den Dichter wird es zu einem Sinnbild menschlichen Daseins:

Ans Rad gebunden, unentrinnbar fest,

schuf dich wie lebend eines Meisters Hand –

ein steinern Bild: zur Qual der Leib gespannt,

in starren Speichwerks harten Stern gepreßt.

Voll Schmerz verlischt des Daseins armer Rest

im Ring des Rads, drin ich den Kreis erkannt,

der dich und mich und alles Leben bannt

und, was er bindet, nur im Tod umschlingt.

Ins Rad geflochten sind wir, du und ich,

im Rad der Welt, das durch die Zeiten geht

und Los und Leid, Schuld, Not und Tod umschlingt.

Hat keins die Wahl! Doch wenn das Rad sich dreht,

dann helf uns Gott, daß sterbend jeder sich

wie dort der Märt’rer Gott zum Opfer bringt!

Gedichte wie diese kommen in einer einfachen, schlichten Sprache daher.86 Sie sind ganz traditionell, sowohl inhaltlich wie in Reim und Rhythmus. Pötzsch ist konservativ, seine Dichtung misst sich am Gemeindechoral. Aber er hat auch nicht den Anspruch, ein großer Dichter zu sein: „Nicht Künstler bin ich, nur ein Mensch vor Gott, der stammelnd kündet, was ihm Gott gegeben“.87 Er wollte etwas vom Licht Gottes widerspiegeln, nicht große Literatur produzieren. Auch seine theologischen Gedanken sind nicht originell. Sein Thema ist Gott, „der große Unbekannte“,88 ganz Andere (totaliter aliter), Unfassbare, Unverstehbare, der „große Treue, …/der täglich uns aufs Neue/ein lieber Vater ist“,89 in dessen Händen wir stehen. Wir können, so Pötzsch, dieses Leben mit Schuld, Leid, Ängsten und Tod nur bestehen, indem wir Gott und seinen Vaterhänden vertrauen. Die Stärke seiner Gedichte ist ihre Echtheit. Jedes Wort hat bei ihm Gewicht und Tiefe. Was die Bedeutung seiner Gedichte ausmacht, ist die Tiefe der existentiellen Aussage, nicht formale Gekonntheit.

Pötzsch wusste, dass er mit seiner Lebenshaltung für etwas stand, was der Gegenwart nach 1945 weithin verloren gegangen war. In seinem Wartburg-Vortrag „Von der Gefährdung des Wortes“ erinnert er an frühere Zeiten, „in denen das Wort, das man einander sagte und gab, mit schlichter Selbstverständlichkeit als lauter und verläßlich galt. Das einfach gesagte ‚afgesproke‘ der Holländer gilt … noch heute mehr als anderwärts schriftliche Beteuerungen und Verträge.“ Er spricht von dem Fundament des Abendlandes im „christlich-humanistischen Geiste, … auf dem Vertrauen wachsen konnte. Aus dem Vertrauen wuchs das redliche Wort, und aus dem redlichen Wort wuchs wiederum Vertrauen. Das tragende Fundament war die unendliche Verantwortung gegenüber dem Ewigen und Letzten.“90 Der Dichterpfarrer Pötzsch muss dieses Vertrauen erweckt haben, dass sein Wort galt und man sich darauf verlassen konnte.

Den dänischen Theologen und Philosophen Sören Kierkegaard (1813–1855) hat er wohl gerade wegen seiner Einsichten in die Widersprüche und Gefährdungen menschlicher Existenz hoch geschätzt. Arno Pötzsch war selbst ein ernster Mensch, der sich über Dinge Gedanken machte, über die andere Menschen nicht nachdenken.91 Deshalb war Kierkegaard als glaubender Mensch und frommer Denker sehr wichtig für ihn, ein Geistesverwandter, in dem er sich selbst und seine Fragen wiedererkannte, aber auch ein seelisch Verwandter, mit dem er seine eigene Schwermut und „Schwerlebigkeit“ (eine Wortprägung von Pötzsch) teilte. Bei Kierkegaard fand er den Gedanken vom unendlichen qualitativen Unterschied zwischen Mensch und Gott, Zeitlichkeit und Ewigkeit und ein eindrückliches Bild vom Wagnis des Glaubens: in unendlicher Leidenschaft und objektiver Ungewissheit über 70.000 Klafter Wasser zu sein – und doch zu glauben.92

In einem Büchlein über das Alter93 hat Pötzsch kurz vor seinem Tod Texte verschiedener Dichter zusammengestellt, die ihm kostbar waren, u.a. von Martin Luther, Paul Gerhardt, Paul Fleming, Matthias Claudius, Sören Kierkegaard und Jochen Klepper. Daneben stehen auch eigene Gedichte und Betrachtungen, in denen Pötzsch sich einmal mehr als großer Seelsorger erweist. Er schreibt dort: „Zum Lieben sind wir lebenslang gerufen, niemals aber so wie im Alter, da die Liebe hier alles bedeutet. Die Liebe ist die Krone des Alters, seine letzte Weisheit, seine tiefste Kraft. … Und wenn wir nichts mehr zu tun vermögen und vielleicht nur noch stille liegen und leiden müssen, so können wir doch immer die Werke Gottes tun, selbst aus seiner Liebe leben, Gottes Liebe in die uns verbliebene eng gewordene Welt hineingeben, in der Einsamkeit des Alters liebende Gedanken denken, liebend Gottes Geschöpfe umfassen, liebend unsre Nächsten umsorgen, liebend für die Welt beten.“94 An anderer Stelle heißt es: „Wenn es nicht das ganze Leben schon war, so ist doch das Altersleben ein Leben sub specie mortis, unter dem Schatten oder auch im Lichte des Todes; es gibt nun keinen Gedanken mehr, in dem nicht das Wissen um die Nähe des Todes, wenn auch noch so verborgen und verschwiegen, mitschwänge. Und es ist notwendig und gut und gehört zur Würde des Alters, daß es so ist.“95 Man muss diese Sätze laut lesen, um die Kraft zu spüren, die sich in ihnen mitteilt (Abb.14).

„Zu jeder Beschäftigung mit Kunst, also auch mit Gedichten, gehört zu allererst die Fähigkeit, sich ergreifen zu lassen. Nur was mich ergreift, kann ich begreifen. Jedem Begreifen muß ein Ergriffensein vorausgehen.“96 Pötzschs Gedichte ergreifen durch ihre Lauterkeit, durch die Reinheit, mit der sie existentielle Erfahrungen in Worte fassen. Ein Gedicht wie „Du kannst nicht tiefer fallen/als nur in Gottes Hand“ (EG 533) erschüttert, weil es erlittene und geglaubte Worte sind, Todeskandidaten und ihren Angehörigen seelsorglich zugesprochen. Pötzsch hat den Mut zu sagen: Auch durch Leiden segnet Gott – er, der Leid, Elend und Tod zur Genüge erlebt hat. Sein biblisch gegründeter Optimismus ist grenzenlos. Darum kann er sagen: „Gottes sind auch die Nächte!“ Selbst in der Hölle ist Gott bei uns. „Der Tod ist tot! Das Leben lebt!“, heißt es in einem Ostergedicht.97 „Wer’s glauben mag, der glaub den Tod,/ich will das Leben glauben!“98 Pötzsch ist ein Mensch, der glaubt, der trotz allem daran festhält, dass es nichts gibt, das uns aus Gottes Hand reißen kann.

Ostern war ihm das liebste Fest, weil der Tod überwunden wird. In seiner letzten Predigt am Sonntag nach Ostern, Quasimodogeniti, 8. April 1956, bezeugt er: „Wer an die Gewalt und Letztlichkeit des Todes glaubt, wer sich der Trauer des Todes ergibt, wer sein gottgegebenes Leben so lebt, als sei mit dem Tode alles aus …, der glaubt an den Tod, und der macht den Tod zu seinem Gott. Und wer den Tod zu seinem Gott macht, kann nur in Sinnlosigkeit leben und in Sinnlosigkeit sterben… Das ist die menschliche Situation in dieser Welt ohne Ostern… Gott zerreißt den dunklen Vorhang des Todes und stößt das geschlossene Tor auf: Ich bin der Herr, der Ewige und Lebendige… Der Tod, der Euch ängstet und schreckt, kann mir keine Grenze setzen.“99

Nach kurzer Krankheit infolge einer Blinddarmoperation starb Arno Pötzsch am 19. April 1956. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhof Cuxhaven-Brockeswalde. Sein Grab ist schmucklos, der Grabstein liegt flach – wie bei den Herrnhutern (Abb.15).

Kleine Sammlungen seiner geistlichen Gedichte und Lieder erschienen, zuerst von ihm selbst, dann von seiner Witwe herausgegeben, die ihn um 23 Jahre überlebte. Seine Lieder gelangten in Gesangbücher in Deutschland, der Niederlande und der Schweiz. Noch mehr finden sich in Gesangbüchern der Freikirchen: 14 in dem der Herrnhuter Brüdergemeine, 13 in dem der Methodistischen Kirche. Zu seinem 100. Geburtstag erschienen eine größere Sammlung seiner Gedichte und Lieder, eingeleitet von Detlev Block, und ein Lebensbild, verfasst von der Cuxhavener Autorin Sonja Matthes. 2008 gab Marion Heide-Münnich einen umfangreichen Band mit geistlichen Liedern und Gedichten heraus, der den Anspruch einer Gesamtausgabe allerdings nicht ganz einlöst; einige Lieder aus den Jahren des Kirchenkampfes und der „Singenden Kirche“ fehlen. Ende 2018 wurde der Nachlass von Arno Pötzsch als Schenkung an das Unitätsarchiv der Herrnhuter Brüdergemeine übergeben.

Der französische Philosoph und praktizierende Lutheraner Paul Ricœur hat das Verhältnis des Christen zur Geschichte so beschrieben: „Was dem Christen … ermöglicht, die Zerrissenheit der erlebten Geschichte und die augenblickliche Absurdität einer Geschichte zu überwinden, die oft genug einem aberwitzigen Narrenstück ähnelt, das ist die Tatsache, daß diese Geschichte sich mit einer anderen Geschichte überschneidet, deren Sinn sich nicht verschließt, sondern der verstanden werden kann. (…) Der Glaube an einen Sinn, wenn auch einen verborgenen Sinn in der Geschichte ist … zugleich der Mut, an eine tiefere Bedeutung auch der tragischsten Geschichte zu glauben (und somit eine Haltung des Vertrauens und der Hingabe mitten im Kampf) – und eine gewisse Ablehnung des Systems und des Fanatismus, ein Sinn für das Offene.“100 Darin scheint mir auch die Haltung von Arno Pötzsch auf erhellende Weise erfasst zu sein.