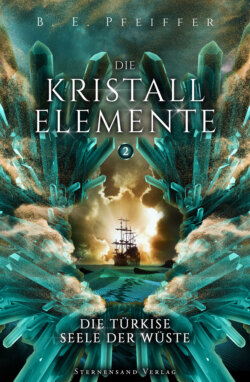

Читать книгу Die Kristallelemente (Band 2): Die türkise Seele der Wüste - B. E. Pfeiffer - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Kapitel 1

ОглавлениеWarme Luft wehte mir um die Nasenspitze, als der Hafen von Mathis in Sichtweite kam. Kuppeln aus hellem Sandstein ragten in die Höhe und ich roch bereits die würzige Luft, die den herben und süßlichen Duft von Gewürzen, die angeblich auf dem Markt gehandelt wurden, zu mir wehte.

Sarabor, das Kaiserreich des Westens. Juwel der Küste. Unglaubliche Sagen rankten sich um dieses Land, zumindest hatten die anderen Passagiere an Bord darüber gesprochen. Von goldenen Straßen war die Rede gewesen und von Schokolade, die aus Brunnen floss. Aber auch von dunklen Kreaturen und unzähligen Dieben, die keine Skrupel kannten. Es gab also auch hier Licht und Schatten.

»Das wird meine neue Heimat«, murmelte ich und zog den Brief aus der Tasche, der vor rund drei Monaten den Weg zu mir gefunden und mein Leben verändert hatte.

Ich konnte noch immer nicht glauben, dass dies alles wirklich geschah, während ich ihn auffaltete, um noch einmal nachzulesen, was darin stand.

In fein säuberlicher Handschrift lud mich eine Madame Cremant ein, zu ihr nach Mathis zu reisen. Sie suchte nach einer Schülerin, die eines Tages ihr Geschäft übernehmen sollte. Dem Brief lag eine bezahlte Karte für die Überfahrt von Singal, der Hauptstadt des Königreichs Dundra, aus dem ich stammte, bei. Ich sollte bis übermorgen, dem dreizehnten Tag des vierten Monats, in ihrem Haus erscheinen, sonst würde sie sich nach einer anderen Schülerin umsehen.

Ich wusste weder, wer Madame Cremant war, noch, warum sie mich auserwählt hatte oder überhaupt ahnte, dass ich existierte. Denn ich war ein Niemand, ein Waisenkind aus ärmsten Verhältnissen in einer unbedeutenden Stadt in Dundra. Ich gehörte nicht zu der angesehenen Gesellschaft, denn meine türkisen Haare und Augen zeigten deutlich, dass Magie in meinen Adern floss. Deswegen war ich immer schon eine Ausgestoßene gewesen. Magie galt als unnatürlich und man fürchtete Menschen, die sie einsetzen konnten. Es gab keine Anzeichen, dass ich diese Kräfte besaß, dennoch hielt sich jeder von mir fern.

Das Waisenhaus, in dem ich als Säugling untergekommen war, hatte mich deswegen so schnell wie möglich vor die Tür gesetzt. Damals war ich vierzehn geworden und durch die Gegend rund um jenen Ort gestreift, in dem ich nicht mehr willkommen war. Ich konnte mein Glück kaum fassen, als ich eine Waldhütte entdeckte, die verlassen schien. Obwohl ich Angst gehabt hatte, vom eigentlichen Besitzer vertrieben zu werden, bezog ich sie.

Zwei Jahre hatte ich mich durchgekämpft, hatte die harten Winter meines Landes irgendwie überstanden. Ich lebte von dem, was ich selbst fand oder zog. Es reichte gerade so und ich hatte kaum Hoffnung, diesem Dasein jemals zu entkommen.

Bis eines Tages dieser Brief eintraf. Er lag einfach hinter der Tür in meiner Hütte. Als hätte ihn jemand unter dem Spalt hindurchgeschoben. Anfangs dachte ich, er wäre gar nicht für mich bestimmt. Aber dann konnte ich meinen Namen entziffern, und mein Herz hatte wie wild zu schlagen begonnen vor Aufregung, Angst und Hoffnung.

Ich hatte mich wirklich angestrengt, doch es hatte dennoch ewig gedauert, ihn zu lesen, denn ich hatte nicht die Möglichkeit gehabt, lesen und schreiben zu lernen. Was ich beherrschte, hatte ich mir selbst angeeignet, als ich der Leiterin des Waisenhauses beim Erfassen der Lagerbestände der Küche half. Ich war ihr nicht geheuer, trotzdem nahm sie meine Hilfe gerne an, weil sie einfach keine Arbeitskräfte einstellen konnte. Trotzdem wollte sie nicht, dass ich blieb. Zu groß war die Gefahr, wegen meiner Kräfte selbst von den Schergen der Adeligen bestraft zu werden.

Die Arbeit in der Küche und die organisatorischen Tätigkeiten dazu lagen mir, ich hielt mich gerne dort auf, und so hatte ich zumindest eine Ahnung, was auf Bekanntmachungen in Singal oder in kurzen Briefen stand.

Natürlich sahen die Buchstaben anders aus, und deswegen dauerte es seine Zeit, den Brief zu entziffern, besonders weil ich die Handschrift nicht gewohnt war. Manche Buchstaben erkannte ich leichter, andere kaum. Nach zwei Tagen war ich mir ziemlich sicher, was die meisten Worte bedeuteten.

Obwohl mir die Sache immer noch seltsam erschien, packte ich die wenigen Dinge und das Ersatzkleid, das ich besaß, und machte mich auf nach Singal, um das Schiff für die Überfahrt zu besteigen. Ich war nicht wirklich abenteuerlustig, aber die Madame bot mir eine Zukunft, die ich in Dundra nie gehabt hätte.

Freunde hatte ich keine. Es hatte einmal jemanden gegeben, von dem ich dachte, er würde mich mögen. Er hieß Bayet und kam in einem Winter zu mir, half mir mit dem Feuerholz und versprach, Wild zu jagen. Ihm hatte ich vertraut …

Aber er hatte nur eine Möglichkeit gesucht, sich zu verstecken. Als er sich in Sicherheit gewähnt hatte, war er auf und davon gewesen. Zusammen mit dem wenigen Geld, das ich durch den Verkauf von Feuerholz verdient hatte, und dem letzten Vertrauen in Menschen.

»Ich brauche auch niemanden«, sagte ich mir und schob die Gedanken an Bayet beiseite.

Danach hatte ich niemanden in meine Nähe kommen lassen. Von meinem zahmen Eichhörnchen Maron, das sprechen konnte, abgesehen. Ich hatte es in meiner Tasche an Bord geschmuggelt, da ich nicht wusste, ob Tiere erlaubt waren. Ihn zurückzulassen, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Außerdem hätte mich das Eichhörnchen verfolgt, da war ich sicher.

Die Fahrt nach Süden zu dem westlichen Kontinent dauerte etwa zwei Wochen. Zwei Wochen, in denen ich mich mit einem Seemann namens Cham angefreundet hatte, der mein Großvater hätte sein können. Da er nicht aus Dundra stammte, schienen ihn meine Haare nicht zu stören. In seiner freien Zeit hatte er mir von Sarabor und dem Kaiser erzählt.

»Der Anblick von Mathis ist immer wieder schön«, meinte Cham, als er neben mich trat. »Aber lass dich nicht von der Fassade täuschen. Mathis ist ein gefährliches Pflaster, und die meisten Sarabeser mögen keine Ausländer. Außerdem …« Er starrte auf einen Punkt, als hätte er etwas entdeckt, bevor er fortfuhr. »… liegt ein Fluch auf dieser Stadt.«

Ich stieß den Atem aus und ignorierte die Bemerkung mit dem Fluch. Seeleute sprachen ständig von Flüchen und Monstern, und nicht alles, was sie erzählten, stimmte. Mich störte vielmehr, dass die Sarabeser Ausländer nicht mochten. Durch mein Äußeres war ich leicht als jemand aus dem Königreich Dundra zu erkennen. Zumindest dachte ich das, denn ich hatte nicht gehört, dass diese Farbe in einem anderen Land vorkam. Ich konnte nur hoffen, dass man in Sarabor entweder nicht wusste, was diese Farbe bedeutete, oder Magie gegenüber nicht so ablehnend eingestellt war wie in Dundra.

Die Sarabeser besaßen dunkle Haut, die mit Karamell verglichen wurde, und schwarzes Haar. Ihre Augen erinnerten an die Schokolade, die angeblich überall floss.

Es war ein Glück, dass zu Hause niemand auf die Idee gekommen war, mich als Hexe zu verbrennen. Der König von Dundra ging an sich streng gegen jegliche Magie vor, weil er sie für zu gefährlich hielt. Ich hatte gehört, dass es auf dem östlichen Kontinent wohl ebenfalls nicht erlaubt war, Magie zu praktizieren. Wie die Gesetze in Sarabor aussahen, wusste ich hingegen nicht.

Ich seufzte. Ob ich meine Haare verstecken konnte? Aber dann wären da immer noch meine meergrünen Augen gewesen. Ich mochte mir mein Gesicht anmalen und meine Haare verbergen, aber meine Augenfarbe würde ich nicht ändern können.

»Oriana, hörst du mir überhaupt zu?«, riss mich Cham aus meinen Gedanken.

»Oh, ich … Entschuldige.«

»Bist ein gutes Mädchen. Ich bin sicher, du wirst dich hier einleben. Vor allem, wenn du bei Madame Cremant unterkommst. Sie wird dich vor jedem Fluch beschützen.«

Ich nickte. Cham hatte mir von der Madame erzählt. Sie war weit über die Grenzen von Mathis bekannt für ihre Schokoladen-Kunstwerke. Besonders weil man munkelte, dass sie eine gute Fee sei, da man ihren Leckereien Zauberkräfte, die Wünsche erfüllten, nachsagte. Also konnte Magie in Sarabor eigentlich nicht verboten sein.

Ich hatte noch nie Schokolade gesehen, geschweige denn gegessen. Aber wie Cham davon schwärmte, musste sie abgöttisch köstlich schmecken.

Als der Hafen näher kam, staunte ich über all die Schiffe, die dort vor Anker lagen. Dreimaster, Viermaster, kleine Segelboote … und inmitten von ihnen ein Schiff, dessen Holz purpurrot leuchtete.

»Cham, hast du so ein Schiff schon einmal gesehen?«, rief ich und deutete aufgeregt auf den Dreimaster.

»Ay, das ist die Crimson Conch«, erwiderte er und zwinkerte. »Es heißt, dieses Schiff gehörte einst dem Captain der berüchtigten Schwarzpiraten.«

»Piraten?«, keuchte ich.

Auch von ihnen kannte ich unzählige Geschichten, hatte sie aber selbst noch nie gesehen. Sie galten als blutrünstig und unbarmherzig, besonders jene, die man als Schwarzpiraten bezeichnete. Angeblich hatten sie Frauen verschleppt, allerdings schienen sie damit zumindest vor ein paar Jahren aufgehört zu haben. Niemand wusste, was aus den Frauen oder den Piraten geworden war, denn sie tauchten nie wieder auf. Bei dem Gedanken wurde mir übel. Ob es sich wirklich um diese Piraten handelte?

»Ay, aber wie es aussieht, segelt das Schiff unter einem neuen Captain. Jedenfalls habe ich nicht gehört, dass die Besatzung Probleme macht. Außerdem haben sie zwei Frauen an Bord. Eine davon nennen sie Prinzessin.«

»Eine Prinzessin? Auf einem Schiff?«

Cham lachte. »Ich denke nicht, dass sie wirklich eine Prinzessin ist. Sie ist höchstens eine Piratenprinzessin, aber sie soll schön sein und man munkelt, dass das Herz des Captains ihr gehört.«

»Die würde ich gerne einmal sehen«, murmelte ich und stellte mich auf die Zehenspitzen, als wir an dem roten Schiff vorbeisegelten.

»Wenn du Glück hast, läufst du ihr auf dem Markt über den Weg. Sie handeln hier um diese Jahreszeit mit seltenen Waren und sind meistens einige Wochen in der Gegend, bevor sie weiterreisen. Kannst sie kaum übersehen. Der Captain ist groß und hat blondes Haar, die Prinzessin trägt Piratenkleidung und ihre hellbraunen Haare meistens offen. Sind ein schönes Paar.«

Ich nickte und hoffte, ich würde den beiden wirklich einmal begegnen. Eine Piratenprinzessin. Wie aufregend ihr Leben wohl sein musste!

»Cham, was ist, wenn dieser Brief nicht an mich hätte gehen sollen?«, überlegte ich laut, als der Hafen so nahe war, dass einige Seemänner bereits die Taue, mit denen das Schiff befestigt werden sollte, auswarfen.

Nur weil mein Name darauf stand, war ich überhaupt davon ausgegangen, hier willkommen zu sein. Aber was, wenn die Madame jemand anderen mit meinem Namen gemeint hatte?

»Also, dann würde ich sagen, du segelst wieder nach Hause oder heuerst auf einem Schiff an und bereist die Welt.« Er klopfte mir auf die Schultern. »Das Eichhörnchen würde ich dann aber aussetzen. Das macht dir nur Kummer.«

Ich schluckte. »Du weißt von Maron?«

»Du sprichst mit dem Tier. War nicht zu überhören, besonders wenn du Essen in deine Tasche gesteckt hast.« Er lachte. »Keine Sorge, sonst hat es niemand bemerkt. Aber pass besser auf. Ich weiß nicht, ob Madame Cremant glücklich über Nagetiere in ihrer Werkstatt ist.«

Ich nickte. »Danke, Cham. Du hast mir die Überfahrt wirklich leichter gemacht.«

»Keine Ursache, Kleines. Ich wünsche dir viel Glück. Mögen die Meeresgötter geben, dass wir uns wiedersehen.«

Anders als in vielen Ländern glaubten die Seeleute fast einheitlich an Meeresgötter. Jeder andere wäre für eine solche Äußerung in Dundra auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Aber den Matrosen gestattete man diesen Glauben. Schließlich waren die Meere wild und man wollte den Seemännern nicht den Mut nehmen.

Als der Steg bereit war, verließen die Menschen das Schiff. Es gab strenge Rangordnungen und ich würde als eine der Letzten gehen. In meiner Tasche schien Maron aufgeregt zu sein. Entweder das oder er musste sich dringend erleichtern. Ich konnte nur hoffen, dass er nicht mein einziges Buch und mein zweites Kleid als Toilette missbrauchte.

Als ich festen Boden unter den Füßen hatte und nicht mehr alles schwankte, öffnete ich die Tasche. Ein haselnussbrauner Kopf tauchte hastig auf.

»Liebe Güte, Oriana! Wolltest du mich umbringen? Du kannst mich nicht so lange da drinnen einsperren.«

»Du warst keine Stunde da drinnen. Außerdem, was hätte ich machen sollen? Man durfte dich ja nicht sehen.«

»Also wirklich. Und dann nennt mich dieser Seebär auch noch Nagetier! Ich bin ein Seelentier!«

Ich schmunzelte. Maron wurde nicht müde zu betonen, dass es kein Zufall gewesen war, als wir uns trafen. Ich hatte ihn im letzten Winter verletzt in der Nähe meiner Hütte gefunden. Die meisten Menschen hätten ihn sterben lassen, aber ich brachte es nicht über mich. Also nahm ich ihn mit und pflegte ihn. Das änderte nichts daran, dass ich fast einen Herzstillstand erlitten hätte, als er plötzlich zu sprechen begann.

Seelentiere waren Menschen mit magischer Begabung vorbehalten. Sie erschienen ihnen, wenn sie ihre Kräfte entwickelten. Ich konnte über mich viel behaupten, aber nicht, dass ich in der Lage war, Magie zu wirken, obwohl ich sie ziemlich sicher in mir trug. Also war Maron entweder kein Seelentier oder er hatte mich viel zu früh gefunden.

»Verhalte dich bitte trotzdem ruhig, wenn ich zu dem Laden gehe. Ich möchte nicht gleich wieder umkehren müssen.«

Maron zwinkerte. »Kannst dich auf mich verlassen!« Er reckte mir den Finger hoch, der am ehesten einem Daumen entsprach, dann verschwand sein flauschiger Kopf wieder in der Tasche. »Aber lass bitte ein wenig offen! Ich brauche schließlich Luft!«

Seufzend rollte ich mit den Augen. Als ob er keine Luft bekommen würde, wenn ich die Verschnürung ganz zuzog. Dennoch tat ich ihm den Gefallen. Schon weil ich sonst wohl keine Ruhe gefunden hätte.

Ich tastete nach dem Brief, den ich in die Brusttasche meines ausgeblichenen Kleides geschoben hatte, und verließ den Hafen. Der Markt war mein Ziel, denn dort wollte ich mich nach Madame Cremants Laden erkundigen.

Doch ich ging ziemlich langsam, weil ich die Häuser im ungewohnten Baustil bewunderte. Selbst die Kleidung der Leute, die mir begegneten, war vollkommen anders. Es gab Männer, die in kleidähnlichem Gewand herumliefen. Einige trugen allerdings auch Hosen, nur waren die so ausgebeult, dass ich mich unwillkürlich fragte, ob die Beine der Menschen hier dicker waren. Jedenfalls waren die Stoffe ihrer Kleidung so ähnlich gefärbt wie die sandsteinfarbenen Mauern der Häuser.

Frauen sah ich nur wenige, aber wenn, dann hüllten sie sich in farbenfrohe Stoffe und trugen auffälligen Goldschmuck. Ihre seidigen schwarzen Haare glänzten in der Sonne, und sie verbargen die untere Hälfte ihres Gesichts hinter einem fast durchsichtigen Schleier. Die Augen waren sehr dunkel geschminkt, und sie wurden meistens von drei oder vier Männern begleitet.

Wer auch immer mir begegnete, betrachtete mich geringschätzig oder tat so, als wäre ich nicht hier, und rempelte mich an. Dass ich in Sarabor nicht willkommen war, wurde immer deutlicher. Ob mir überhaupt jemand helfen würde, wenn ich nach dem Weg fragte?

Zum Glück fand ich den Markt recht einfach, weil die breite Straße vom Hafen direkt dorthin führte. Ich ließ den Blick über den riesigen Platz mit unzähligen Ständen schweifen und hoffte insgeheim, eventuell die Piratenprinzessin zu entdecken. Aber ich konnte weder sie noch den blonden Captain ausfindig machen.

Mein Blick fiel auf einen jungen Mann, der sich seitlich zu mir befand. Sein kantiges Gesicht wirkte makellos und er trug Kleidung aus edlem Stoff. Vor ihm stand eine junge Frau, die ihn förmlich anschmachtete. Er hatte seine Hand an ihre Wange gelegt und lächelte. Aber etwas an dem Lächeln störte mich. Es wirkte nicht warm und ehrlich, vielmehr … einstudiert. Es sah überhaupt so aus, als wollte er die Frau vor sich schnell loswerden, was ihm nach einigen Worten auch gelang. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, hob den Schleier leicht an und hauchte einen Kuss auf seine Lippen, bevor sie sich umdrehte und ging. Er stieß den Atem aus und schlenderte ebenfalls davon, allerdings in die entgegengesetzte Richtung.

Als mir bewusst wurde, dass ich die beiden viel zu lange angestarrt hatte, lief ich weiter. Ich machte eine Runde um all die Stände, dann eine zweite. Mir fehlte der Mut, einen der Händler anzusprechen, bis mir ein Stand auffiel, dessen Besitzer kein Sarabeser sein konnte. Er hatte hellbraunes Haar, und seine Kleidung erinnerte mich an einen Piraten. Zumindest stellte ich mir Piraten so vor, besonders als mir seine schwarz geschminkten Augen auffielen.

»Guten Tag«, machte ich mich räuspernd bemerkbar. »Darf ich Sie etwas fragen?«

Sein Blick glitt über mich und er schnalzte mit der Zunge. »Kleidung verkaufe ich nicht. Ich handle mit Früchten.«

Ich fühlte, wie meine Wangen glühten. »Nein, ich möchte nichts kaufen. Ich suche nach dem Laden von Madame Cremant.«

Er kniff die Augen zusammen und starrte meine Haare an. Dann grinste er. »Ah, die neue Schülerin. Du bist aus Dundra, richtig? Genau wie die Madame.« Bevor ich fragen konnte, ob Madame Cremant wirklich aus meiner Heimat stammte, hob er die Hand und deutete links von sich. »Siehst du das kleine Gebäude, wo die rote Fahne mit der goldenen Schrift über der roten Tür hängt? Das ist die Zauberwerkstatt der Madame.« Er zwinkerte. »Viel Glück! Wenn sie dich nimmt, sehen wir uns öfter, bevor mein Schiff weiterreist.«

»Danke!«, stieß ich erleichtert aus, packte meine Tasche fester und lief auf das Haus zu.

Je näher ich der roten Tür kam, desto langsamer wurde ich. Plötzlich wurde mir bewusst, wo ich mich befand. Ob es wirklich klug gewesen war, herzukommen? Was, wenn sie mich doch nicht wollte? Wenn sie meinte, es wäre ein Irrtum?

Meine Hände begannen zu zittern. Die Angst, einen Fehler begangen zu haben, loderte in mir auf. Denn hier in Sarabor gab es für mich wohl keine andere Möglichkeit, als für die Madame zu arbeiten. Hätte ich mir all das besser überlegen sollen?

Direkt vor der Tür blieb ich stehen. Es gab zwei Fenster, die, anders als die meisten Fenster hier, mit getöntem Glas versehen waren. Man konnte nicht hineinsehen und ich war unsicher, ob der Laden vielleicht geschlossen war. Schließlich waren die Türen jedes anderen Hauses weit geöffnet. Nur hier nicht.

Dennoch hob ich die Hand, bevor mich der Mut verließ. Gerade wollte ich klopfen, da ging die Tür auf. Ich verlor das Gleichgewicht und stolperte nach innen. Vermutlich wäre ich auf der Nase gelandet, wenn mich nicht jemand aufgefangen hätte.