Читать книгу Dämmer und Aufruhr - Bodo Kirchhoff - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление3

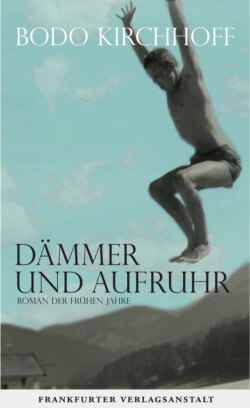

Am dritten August neunzehnhundertzweiundfünfzig entsteht in einem Filmstudio bei Hamburg ein Foto des Unkinds oder Infanten, das zu seiner Bühne wird. Es trägt alle Merkmale des Professionellen, in der Bildschärfe wie auch der eingefangenen Geste zweier applaudierender Händchen; deren Zwischenraum aber füllt, genau im Moment der Belichtung, die legendäre Rechte des damals wie heute größten deutschen Boxers, nur leicht bewegungsverwischt, darüber der ikonenhafte Schädel, gut ausgeleuchtet. Und professionell ist auch das Format, vierzehn mal zwanzig, später seitlich beschnitten, um das Foto jederzeit aus der Tasche ziehen zu können, Das hier bin ich! Ein Autogramm auf der Rückseite ist zum Glück vollständig geblieben – Max Schmeling, Hamburg, den 3. 8. 1952.

Meine Mutter hatte Verbindungen zu einem Besetzungsbüro, dort suchte man für einen der erbaulichen Filme jener Zeit ein Kind, das an Schmelings Seite als kleiner Zuschauer in einem Zirkus zum Ausdruck bringen sollte, dass es dem Land wieder gut geht und Kinder unerschrocken in die Manege des Lebens blicken können; offenbar war ich geeignet dafür. Der Film hieß Keine Angst vor großen Tieren, und die Hauptrolle spielte Heinz Rühmann als verhuschter Büroangestellter, der immer den Kopf einzieht, bis er unerwartet zu einer Erbschaft kommt: drei Zirkuslöwen. Aber der stärkste Löwe ist natürlich der Mann, der Joe Louis besiegt hat – vor kurzem lag der Film als DVD auf einem Gabentisch, und das Kind von einst neben dem Boxer hat ihn erstmals bewusst angesehen, sein Auftritt dauert nur Sekunden. Rühmann als Erbe hat sich auf der Suche nach den Löwen in die Manege verirrt, wo der Messerwerfer gerade loslegen will, nur fehlt noch die Schöne, um die alle bangen sollen, aber da steht das Inbild des tapferen kleinen Mannes plötzlich vor der runden Scheibe, und schon fliegen die Messer; Schnitt auf eine Loge am Manegenrand: In höchster Erregung wirft ein neben dem berühmten Boxer sitzendes Kind – in dem ich mich augenblicklich erkannte – seine Ärmchen in die Luft und ruft mit hellster Stimme: Onkel Max, Onkel Max, warum trifft er den Mann denn nicht?, während Schmeling in der Szene kein Wort sagt, nur unter den buschigen Brauen hervor auf das Geschehen im Ring sieht.

Das Foto, das im Laufe des Drehs – er soll sich über einen ganzen Tag erstreckt haben – entstanden ist, hält die Wahrheit eines Moments fest, nicht die Erinnerungen, die anfangs noch damit verbunden waren, sie sind erdrückt worden. Das Filmkind in der Loge ist ohne Geschichte, neben der Boxlegende ist es bloße Zugabe mit Baskenmützchen, entblößend aus der Stirn gezogen, sein Blick geht ins Nirgendwo, aus großen und dennoch leeren Augen. Ein Bild, das nichts erzählt, nur zeigt, was man sieht: vorn die Begrenzung der Loge, bespannt mit vermutlich rotem Samt, dahinter die beiden Akteure, links das Kind im Pullover, aus dem ein weißer Kragen ragt, über dem Kragen kaum ein Hals, das Gesicht dafür mit Pausbacken und hübschem Mündchen, leicht nach unten gebogen, mit schmaler Nase und einem starren bis gleichgültigen Blick; und über den Augen eine blanke Stirn und das, was man Pagenfrisur nannte (der Erwachsene sträubt sich, etwas von seinem späteren Gesicht darin zu sehen, am ehesten den Kinnspalt und die Mundwinkel). Das Gesicht des Idols aber gibt nur, tautologisch, das allseits Bekannte wieder; Schmeling, Ende vierzig auf dem Foto, hat noch den festen Blick unter den Brauen und auch den leicht geöffneten Mund, stets darauf aus, Atem zu schöpfen, ist immer noch Boxer, obwohl er im Mantel dasitzt, mit Schlips, ein stattlicher Mann, der mit dem Kind applaudiert und doch die Faust zeigt. Das Foto erzählt weiter nichts, es ist geheimnislos; nur in einer dritten Person im Bild, schräg hinter Schmeling, hager, mit wirrem Haar, lauert eine Geschichte: Sitzt sie dort zufällig oder hat sie eine Funktion? Ist es ein Mann oder eine Frau? Etwas Maskenhaftes geht von ihr aus, als würde sich ein Unheil in ihr verbergen, und sie sitzt dort nur, glaubte ich als Kind, weil sie auf mich wartet. Ohne diese Person im Hintergrund – wie dem Theaterstück Draußen vor der Tür entsprungen – hätte das Foto in seinem Offenkundigen, Geheimnislosen etwas Pornografisches; mit ihr aber enthält es ein Stück der Nachkriegswelt dieser Jahre.

August zweiundfünfzig, ein sonniger Monat in Hamburg, Balkonzeit, und die elterliche Wohnung in einem Klinkerbau vier Stockwerke über dem Holi-Kino (wo sich heute noch der Vorhang öffnet) besaß einen Balkon mit Blick auf die Grindelhochhäuser; er lag halb nach Süden und war ideal für Sonnenbäder, auch wenn die Sonne durch ein Gitter fiel, vom Vater angebracht, damit das kleine Filmkind nicht über die Brüstung stürzen konnte. Und in einer dieser Sonnenbadstunden entsteht ein Foto von Vater und Sohn, aufgenommen von der Mutter, inzwischen schon im siebten Monat, ein Schnappschuss, der mehr enthält, als er zeigt. Man sieht von ihrem Mann nur Kopf und Schulter und einen Arm, er verstand es, seinen Stumpf zu verbergen, und auch ihr Augenstern hat keine Beine im Bild, nur einen Oberkörper und ein Gesicht, fast weiß vor Licht. Das Söhnchen, wie der Vater es nennt, trägt eine Sonnenbrille mit runden Gläsern und auf dem Kopf ein an den Enden verknotetes Taschentuch als Maßnahme gegen die Sonne. Der so durch Brille und Taschentuch Geschützte ist ein wie vom Himmel gefallenes hellhäutiges Wesen ohne Geschlecht; der gebräunte dunkelhaarige Vater ist hingegen eindeutig männlich (zwei Beine, und die Ufa hätte Verwendung für ihn gehabt). Sein starker Arm hält das Sohnesärmchen, das schwächere rechte, ja schient es geradezu – denkbar, dass es mir dadurch leichter fiel, später mit rechts Schreiben zu lernen, das Opfer der geschickteren Hand zu bringen, die dafür die bleibende Hand für das Zeichnen wurde, abgeschaut von einem Vater, der bei jeder Gelegenheit nebenher gezeichnet hat.

Das Foto entstand von der Balkontür aus, denn es zeigt im Hintergrund ein Stück der Grindelhochhäuser und auch etwas von der Hausreihe vis-à-vis, mit einem Lokal im Erdgeschoss; dort soll die Taufe gefeiert werden, ein Beschluss an diesem Tag, der wohl ein Sonntag war. Und endlich hört der Vierjährige mit geheimen Rechten auf den Körper der Mutter aus ihrem Mund etwas Genaueres über sein künftiges Geschwisterchen, das er wahnsinnig liebhaben wird. Noch sei es beschützt im Bauch, wo es sich schon bewege, Du darfst mal fühlen, fühlst du es? Und er fühlt, was er bald wahnsinnig liebhaben wird, ein gespenstisches Drängen aus dem Körper, der ja eigentlich sein Ort ist, sein Nest. Noch glaubt er an eine Welt mit sich als Dirigenten, zumal der Vater ihn mit etwas Taktstöckchenartigem in der Hand liebevoll gezeichnet hat, eine kolorierte Arbeit auf Karton: Der Linkshänder hält in seiner Linken das Stöckchen und in der anderen Hand einen zierlichen Topf, in dem etwas zu sein scheint, das er zeigen möchte, nur nicht hergeben will. Der Topf ist wie ein Körperteil, ebenso der Stock, ohne beides stünde er mit leeren Händen da.

Es ist ein Bild im Format dreißig mal vierzig, gut erhalten hinter Glas im Originalrahmen, der Rahmen aber so marode, dass er neu verleimt werden musste. Und da fanden sich zwischen einem hellen Karton, dem Träger der Zeichnung, und einer rückwärtigen Pappe lose Seiten einer sechzig Jahre alten, schon bröseligen Filmvorschau zur weiteren Stabilisierung des Kartons, der Film-Revue, die mein Vater nach dem Krieg in Hamburg begründet hatte; sein Talent für Werbung und mehr noch für ein zeichnerisches Gestalten lässt der junge Kriegsheimkehrer dann jedoch bald außer Acht zugunsten des Traumes, ein Fabrikant von medizinischen Apparaten zu werden.

Aber das Söhnchen ist nicht nur gezeichnet worden, es hat dieses andere und doch genauso stille Tun mit einem Bleistift, seine spitze Seite nun in Richtung des Blicks, eben auch übernommen und damit den Trost durch die Kunst entdeckt. Der kleine Zeichner, tagsüber nur in Gesellschaft von Papier und Stift, entwirft Ozeanriesen im Querschnitt, die Salons, die Kabinen, die Brücke, den Ballsaal und das Bordtheater, die vielen Gänge, Treppen und Fluchtwege, den großen Schiffsbauch mit dem Vorratslager und dem Maschinenraum. Es ist ein Tun in absoluter Konzentration, um sich selbst nicht zu spüren, ja sich aufzulösen im Zeichnen, und wenn die Mutter abends von der Probe kommt – sie spielte noch im achten Monat –, dann schreibt sie, nach Vorschlägen des Zeichners, als letzten Akt, dem der Taufe, den Schiffsnamen an den Rumpf, Bismarck oder MS Hamburg oder Queen Mary. Ist die Zeichnung aber besonders gelungen, hat das Schiff Formen und Salons nach ihrem Geschmack, schreibt sie auch den eigenen Namen hin, vom zeichnenden Kind nie in den Mund genommen, um sie damit anzureden – und im Klang und Schriftbild dieses Namens liegt nach wie vor so viel Intimes, dass noch der erwachsene Sohn Ohren und Augen davor verschließt. Im Übrigen aber hat keine seiner Schiffszeichnungen überdauert, alle sind untergegangen im Meer der Zeit, die meisten schon einen Tag nach Fertigstellung, damit sie nicht herumliegen im Kinderzimmer (der Papierkorb war für meine Mutter bis zuletzt ein Objekt der Erlösung: Was ihr zu viel wurde, sollte in ihm verschwinden, er selbst aber durfte nie voll sein; also auch ein Objekt der Paradoxie, mit dem sich der eigene Widerspruch zwischen Bewahrenwollen und Belastung durch das Bewahrte auf die Spitze treiben ließ). Papier und Bleistift sind die Dinge, über die der Vierjährige Macht besitzt, wenn er zeichnet, eine räumlich und zeitlich begrenzte Macht, die sich noch während seiner Alleinherrschaft, ohne Geschwisterchen, im Hamburger Hallenbad Kellinghusen ausdehnt. Er soll dort früh das Schwimmen lernen, was aber misslingt, dafür entdeckt er die Schrift. Rauchen verboten! steht groß an der Wand hinter dem Becken, und kaum dass ihm die Buchstaben einzeln vorgesagt worden sind, kann er beide Worte, lesend, sehen, ein berauschender Moment. Von da an beginnt der Nichtschwimmer, nur auf der Grundlage dieser paar Buchstaben, seine Macht zu erweitern, eine Macht, die weder zeitlich begrenzt ist noch von Papierkörben bedroht wird, ja, die sich sogar abends im Bett in Gedanken noch steigern lässt: Wenn er sich die gelernten Buchstaben vor Augen führt, als kleine schlagfertige Truppe zu seinen Diensten, und daraus Wörter bildet oder rekrutiert – haben, raten, tauchen, Bauch –, Wörter, die ihm als Besitz erscheinen wie der eigene Name aus zwei Mitlauten und zwei Selbstlauten.

Eine Vorform des Schreibens, schon mit der Falle, die in jedem Schreiben, auch dem fantasierten, steckt: Der Vierjährige ist Gefangener seiner Wörterspiele vor dem Einschlafen, er ist der Gesprochene, nicht der Sprechende. Und so ist es auch an den hellen endlosen Nachmittagen, wenn er in seinem Kinderzimmer am Tischchen sitzt und tut, als könnte er bereits einen Schreibstift führen, die väterlichen Schwünge auf einem Blatt Papier nachmacht, eigentlich aber die Mutter herbeizwingen will und schließlich, ersatzweise, die gerundeten Buchstaben seines Namens zeichnet. Der kleine Künstler rüstet sich für ein Schwesterchen, von dem jetzt die Rede ist; noch vor ihrer Geburt im November kann er seinen Namen schreiben, mit der für ihn falschen Hand. Die erste Aneignung von Schrift gelingt durch die so schlichten und doch welterschließenden Buchstaben des eigenen Namens, letztlich umrandeten Leerstellen, spricht man sie aber geschlossen aus, bekommen sie ihren vollen Klang. Und wenn die großmütterliche Hüterin des Schreibnachahmers den Enkelnamen gar wienerisch abwandelt, schraubt sich dieser Klang in betörend opernhafte Höhen.

Der Herr an der Rezeption des Hotels Beau Sejour – ein Herr im Sinne meiner Mutter, graue Schläfen, feine Züge, Manieren – erkundigte sich in gutem Deutsch, als ich die Nebenkosten der ersten Tage bezahlte, ob auch mein Vorname etwas bedeute, wie mein Familienname, und ich sagte, möglicherweise, aber ich wüsste es nicht, womit das Thema eigentlich beendet war, er aber kam auf Vornamen im Italienischen, die immer eine Bedeutung hätten. Und von da kam er auf Opern, die mit solchen Namensbedeutungen spielten, ja stellte sich überhaupt als Opernfreund heraus, was in der stillen Mittagsstunde an der Rezeption dazu führte, dass ich von meiner Großmutter anfing, einst Sängerin an der Wiener Oper, bis sie durch Heirat mit einem Wehrmachtsoffizier nicht mehr auftreten konnte, weil Korpsgeist und Tingeltangel, der auf einer Opernbühne eingeschlossen, nicht zusammenpassten. Auch darüber sprach ich, dankbar, dass jemand zuhörte, das leise Murmeln beim Schreiben unterbrochen war, abgelöst von echtem Reden, bis auch das unterbrochen wurde. Eine ältere Dame – keine im Sinne meiner Mutter, dafür war sie zu italienisch ausstaffiert, knapp am Rande des guten Geschmacks – nahm den Rezeptionisten, sechzig mochte er sein und erinnerte mit einem leichten Silberblick an den Filmschauspieler Vittorio Gassman in Der Duft der Frauen, überfallartig in Beschlag. Es blieb nur der Rückzug in das Zimmer, das meine Eltern vor sechzig Jahren bewohnt hatten, die Fortsetzung der Arbeit an dem Balkontischchen bei noch immer bestem Wetter – vierundzwanzig Grad, wie das Smartphone zeigt, mit schwachem Wind von Südwest.

Noch vor dem ersten Winter nach dem Krieg war die einstige Primadonna, meine baldige Großmutter, ihrer Tochter und deren Mann nach Hamburg gefolgt und wohnte seitdem in der Greflingerstraße im feinen, kaum zerbombten Stadtteil Winterhude, nur an seiner weniger feinen Grenze – die Greflingerstraße lag und liegt gegenüber einer Hochbahnstation. Sie hatte ein düsteres Zimmer mit Fenster zum Bahndamm, Teil einer großen Wohnung und auch noch nachkriegsdüster, als der Enkel, ihr Menscherl, dort seine Wochenenden zubrachte und mit diesem Zimmer erste Bilder der Welt aufnahm. Die Wohnung gehörte einer Familie Engel mit zwei Buben, Karlo und Thomas, von der Untermieterin mit ein paar Groschen dafür bezahlt, dass sie mit dem, der nie einen Kindergarten besucht hat und andere Kinder als Fremdkörper ansah, spielten: ein Scheintrio, einmal sogar fotografiert vor dem Haus, im Hintergrund der Hochbahndamm. Das Logierkind steht zwischen den Brüdern, die sich lächerlich gleichen und sonntäglich gekleidet sind, mit einer Schneiderin als Mutter; ihre Hosen haben Bügelfalten, die Jacken sitzen, und sie tragen Pudelmützen. Der Dritte aber im Bild, einen Kopf größer, hat Hochwasser und keine Bügelfalten und ist in ein knittriges Mäntelchen gezwängt. Alle drei sehen in die Kamera, als stünden sie auf einem Bahnsteig und ein Zug mit ihren Eltern würde eben abfahren, und sie versuchten, gefasst zu bleiben.

An meinen Exiltagen in der Greflingerstraße gab es die Eltern nicht mehr, sie hatten ihr eigenes Wochenende, eingeläutet mit dem passenden Lied, gesungen vom Vater in verkürzter Version, Wochenend und Sonnenschein, und dann mit dir im Wald allein, weiter brauch ich nichts zum Glücklichsein. Tief im Wald nur du und ich, und der Herrgott drückt ein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein Wochenend und Sonnenschein – Worte, die mitkamen in die Greflingerstraße, die den kleinen Exilanten bestärkten: Der Herrgott, der ein Auge zudrückt, das war der Gott, den es brauchte in dem düsteren Zimmer. Was dort geschah, bedurfte höherer Nachsicht, der eines gütigen Himmelsvaters, an den die Bewohnerin glaubte. Ihr Zimmer war ein Reich, in dem alles erlaubt war, klein und doch grenzenlos, dunkel und doch hell, dazu erfüllt von den verschiedensten Gerüchen, nach Eierlikör, Puder und warmer Milch, nach Kölnischwasser und Bettzeug, aber auch erfüllt von allerlei Geistergeschichten, aufgelöst mit kicherndem Lachen oder leisem Gesang, und das Ganze Wand an Wand mit einem Phantom, in den Wirren nach dem Krieg, etwa zur selben Zeit wie die verwitwete Sängerin, einquartiert in der Engel’schen Wohnung. Das Besuchskind hat diesen Aftermieter, wie er genannt wurde, nie bewusst zu Gesicht bekommen, er blieb immer ein Name, Dr. Branzger, dem kleinen Gast für alle Zeit eingeschrieben: als Name des Abwesenden. Und je mehr sich der, der hier erzählt, auf seine frühen Hamburgjahre konzentriert, desto naheliegender erscheint es, dass hinter der Rückwand des Zimmers das Wohnquartier jenes SA-Zahnarztes lag, den die noch recht vitale Kriegerwitwe, Mitte fünfzig zu der Zeit, ja schon in Wien erhört hatte, einer recht zweifelhaften Ausstrahlung erlegen; dass dort also derjenige hauste, ohne den das Kind im Zimmer zur Straße – schaurige Vermutung fast ein Menschenleben später – gar nicht zur Welt gekommen wäre und auch nichts vermuten könnte.

Es waren umschlingende, weibliche Wochenenden in dem Zimmer, ganz unter dem Zeichen des Nachgiebigen und der Verzückung. Der kleine Gast durfte alles und wurde für jede Lebensäußerung an ein großes Herz gedrückt. Er fühlte sich getragen von breiten Hüften und vollen Brüsten, einer kräftigen, regelmäßig geschnäuzten Nase und dem Wienerischen in der Stimme seiner Hüterin, immer noch die einer Sopranistin. In dem Zimmer stand ihr alter Flügel, der alles noch höhlenhafter machte mit seinem Schwarz; doch sobald sie ihn aufklappte und im Stehen ein paar Takte aus Madame Butterfly spielte und daraus die wehmütigste Arie der Butterfly anstimmte, Un bel di, vedremo, verbreitete sich ein Licht, dass den Enkel auf dem Sofa die Hände falten ließ. Da saß ihr geschrumpftes Publikum, einer für all die Anbeter, die einst in den teuersten Logen saßen, und sie schöpfte noch einmal aus ihrer großen Vergangenheit und sang die Melodie meiner noch heute verlässlichsten Tränen, nur war es wohl auch ein akustischer Auftritt für den phantomhaften Mitbewohner. Der einzige Zuschauer aber, seine Hüterin am Flügel erlebend, biss sich so in die gefalteten Hände, dass sie nach der Arie verarztet werden mussten, nämlich lange gestreichelt, und dabei erfuhr er, was die Wehmut ausgelöst hatte. Eines schönen Tages werden wir sehen, wie eine Rauchsäule über dem Meer aufsteigt am fernen Horizont, und es erscheint ein Schiff (schon wieder die Macht der Schiffe, auch im Libretto, übersetzt für den Gestreichelten). Dann wird das weiße Schiff in den Hafen einlaufen, und ein Salut wie Donner wird erschallen, da siehst du ihn schon, und er wird Schmetterling aus der Ferne rufen, Butterfly! Nun hatte auch die frühere Sängerin nasse Augen, sie kam nicht an gegen das Wort Butterfly; und umschlungen im Halblicht des Zimmers mit dem Bett in der dunkelsten Ecke weinten sich Großmutter und Enkel selig in den Schlaf.

Die zwei, drei Abende in der Greflingerstraße, Freitag und Samstag und oft auch noch der Sonntag, sind Abende ohne Maß, ohne Zeit. Und ebenso verfliegen die Stunden davor, mit Spaziergängen in der Umgebung und dem Unerschöpflichen der großmütterlichen Geschichten, mal aus dem K.-u.-k.-Wien ihrer Jugend, ergänzt von melodischem Summen, Im Prater blühen wieder die Bäume, mal aus der Oper und von den Séparées nach der Oper, Heut gehen wir ins Maxim, da sind wir ganz intim, dazu ein Augenzwinkern, und oft sind es auch Geschichten aus den Garnisonsorten ihres gefallenen Majors. Sie erzählt von entlegenen Provinzstätten an den Grenzen zu östlichen Ländern, der Slowakei oder Polen, Stätten mit verwunschenen Schlössern, immer etwas abgelegen, und im verwunschensten will sie allein übernachtet haben, in ihrem Zimmer besucht von einem Untoten in Paradeuniform, dem größten Gemälde im Waffensaal entstiegen, das ihn als Lebenden zeigt; sie hat Geschichten parat von sprechenden Hunden, die zu den Schlössern gehören, und jüdischen Schmugglern in den Wäldern zur Grenze, von gemeuchelten Gendarmen und verkauften Mädchen, von treuen Pferden und treulosen Reitern und einer Sippschaft blaublütiger Nichtstuer, mit denen die Stabsoffiziere der Garnison verkehrt hätten, an jedem freien Abend, um in der Provinz nicht den Verstand zu verlieren (in meinen Jugendlesejahren alles bei Joseph Roth wiedergefunden). Der Enkel aber, auf den Spaziergängen stets an der großmütterlichen Handnabelschnur, verlor sich in diesen Erzählungen: Sie hoben die Zeit und den Raum auf, wie es bald darauf nur das Kino vermochte, die bewegten Bilder, und schufen damit eine eigene Welt in der Welt; in all den Geschichten, wie eingeträufelt durch die Hand, die warm die Enkelhand umschloss, galt eine weiche Zeit, nach Worten bemessen und nicht nach Minuten, eben die Zeit des Erzählens.