Читать книгу Dämmer und Aufruhr - Bodo Kirchhoff - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление4

Das Kino war schon früh ein heimlicher wie auch unheimlicher Ort, den Erwachsenen oder älteren Kindern vorbehalten, aber für mich schienen besondere Rechte zu gelten. Ich musste nicht bis zum sechsten Lebensjahr warten, um an der Hand meiner Hüterin einen solchen Ort betreten zu können, in einer Gegend von Hamburg mit noch vielen Ruinen und halben Gebäuden. Und an einem dieser versehrten, wie von Bergen aus Schutt gestützten Häusern stand quer über die obere, frei stehende Fassade das Wort Kino, dem Vierjährigen vorgesprochen und als Schriftbild ein für alle Mal mitgegeben, verbunden mit einem dramatischen Plakat für den Film Tom Sawyer unter den vier roten Buchstaben von Kino. Die Hüterin ihres Enkels löste zwei Karten und schleuste ihn in einen menschenvollen und schon dunkel werdenden, wie einem Traum, der zugleich gut und böse ist, entnommenen gewölbten Saal – ein Sonntagnachmittag zwischen Winter und Frühjahr, regnerisch wohl und kühl; das wahnsinnig liebzuhabende Schwesterchen ist bereits Monate auf der Welt, aber abwesend, desgleichen die Eltern. Aus den Augen, aus dem Sinn sind Mutter und Vater, umso mehr hat der Jüngste in dem Kino Augen für das Mysterium der bewegten Bilder. Und er verliebt sich sogleich in das Mädchen Becky, in das auch Tom Sawyer in aller Unschuld verliebt ist, und gerät in Aufruhr, als Becky, verirrt in einer immer verzweigteren Höhle, von Indianer-Joe, sein Messer zwischen den Zähnen, verfolgt wird, ohne dass Tom, wie es scheint, sie noch retten könnte. So mitgenommen und bestürzt ist das Zuschauerkind, das ohne andere Kinder vor sich hin wächst – noch zählte meine Schwester nicht –, dass es seine Hüterin drängt, die Höhle der übermächtigen Bilder unverzüglich zu verlassen, und so endet dieser erste Kinobesuch mit einem Rückzug, der zugleich ein Vorpreschen ist: als gelungene Flucht in das Reale der Hamburger Nachkriegswelt.

In dem Fall war es eine dämmrige Gaststätte unweit des Kinos, davor eine Bierkutsche mit vier Pferden, damals kein seltenes Bild, und die besorgte Großmutter flößte dem noch zitternden, noch nicht dem Geschehen auf der Leinwand entronnenen Enkel kräftige Schlucke von ihrem Bier ein, damit er sich beruhige – da gibt es noch Bilder des schäumenden Biers, bewegt wie die im Kino, von Schaum, der mir über Kinn und Hals lief, und dass wir mit der Hochbahn nach Hause fuhren, zur Greflingerstraße, wo in der Abwesenheit der Eltern und dem mir unklaren Verbleib des Schwesterchens mein Zuhause war, und dass ich dort gleich ins Bett ging, angeblich mit Fieber; eigene Erinnerung und spätere Erzählung mischen sich hier, zugespitzt sogar in einem Wort: Nachthemd oder Hemdteremtemmtemm. Als der kleine Patient am nächsten Mittag aus dem Bett sollte, durfte er sein Hemdteremtemmtemm anbehalten und genoss weiter den Krankenstatus, jetzt auf dem Sofa, weil das gemeinsame Bett bis zur Unkenntlichkeit verdeckt wurde, so, als gäbe es noch ein Schlafzimmer, und der Raum, in dem sich Großmutter und Enkel aufhielten, wäre das Wohnzimmer mit Sofa, Tisch und Flügel. Grund des Ganzen war ein monatlich stattfindender Besuch von zwei, drei Damen am Sonntagnachmittag zu Kaffee und Kuchen und anschließendem selbstgemachten Eierlikör, Bekannte aus besseren Tagen, durch den Krieg nach Hamburg verschlagen wie die Gastgeberin aus Wien. Und zur Stunde des Likörs kommt es zu einer Szene, die auch viele Jahre danach noch im kleinen Familienkreis erzählt werden sollte, als früher Höhepunkt in der Saga von Großmutter und Enkel – eine Szene, die ganz aus der Erzählung besteht, ihrer Legende in mehreren Kapiteln. Da ist die Flucht aus dem Kino, das hilfreiche Bier und das schon am Abend ausbrechende Fieber; da ist der lange Schlaf des Erschütterten, mitgenommen auch am nächsten Tag noch, halb bettlägerig im Hemdchen; und da ist das Tarnen des Betts und der Besuch der Damen am späteren Nachmittag, und erst jetzt läuft die Geschichte auf ihren Höhepunkt zu: Die Damen sitzen mit der Gastgeberin beim Likör, und im Hintergrund erklimmt das Kind den Flügel, splitternackt, ein Wort, das in keiner Wiedergabe des Geschehenen gefehlt hat. Es sind nur diese wenigen Schlüsselwörter, aus denen sich die Geschichte wieder zusammensetzen lässt, die sie erzählbar machen, sogar auf Ort und Zeit und die näheren Umstände verweisen.

Hamburg, sieben Jahre nach Kriegsende, ein später Sonntagnachmittag, die Stunde vor dem Abend, eine Einzimmerwohnung im Parterre mit Fenster zur Straße, gegenüber eine Hochbahnstation. Der Raum wird nach hinten hin immer lichtloser, im Halbdunkel ein schwarzer Konzertflügel, Bösendorfer; auf dem Hocker davor ein Vierjähriger im Nachthemd, er weiß nicht so recht, wie es weitergeht, soll er etwas klimpern, soll er etwas turnen, soll er sonst wie zur Unterhaltung beitragen. Sein Publikum sitzt im helleren Bereich des Zimmers um einen Tisch, drei reifere Damen mit Dauerwellen, Offizierswitwen alle. Die Gastgeberin macht dem Kind, ihrem Enkel, ein Zeichen, Bitte schön, etwas Theater! Und der Enkel steigt zuerst auf die empfindlichen Tasten, ein Klimpertusch, der ihm gleich alle Aufmerksamkeit sichert, die Damen am Tisch applaudieren; von den Tasten klettert er, käferhaft, auf den Flügel selbst, wobei sich das Nachthemd am Notenhalter verfängt, ein Malheur, wie es später in der Erzählung heißt. Schon wird das Hemd von der Zierleiste an dem Halter gleichsam hochgezogen, gelüftet bis über den Nabel, und der Applaus hört nicht auf, und schon ist auch das ganze Hemd abgestreift, da hat das Kind wohl etwas nachgeholfen; es tut alles, um die Damenwelt am Tisch zu unterhalten, von keiner Scham gebremst, als spielte es nur Theater. Die Erinnerung an diesen Akt ist so genau wie verwischt, die Bilder sind zu Sätzen geworden, die Sätze wieder zu Bildern – das Kind, das ich war, steht nackt auf dem Flügel, in einer schon mehr schuldigen als unschuldigen, den Beifall immer noch weiter reizenden Hand sein kleines Geschlecht. Und dann zeigt es gar, was es damit kann, es erleichtert sich in einem Bogen von dem Flügel auf den Teppich. Es wiescherlt, wie es in der Erzählung, jeweils unter erstickendem Lachen hieß, dem Lachen von damals, als wäre es nie genug gewesen damit, einem Operettenlachen über die entgeisterten Besucherinnen, die ihre Gläschen mit dem Eierlikör abgesetzt haben und, eine Hand vor dem Mund, keine Worte finden für das Schauspiel auf der Zimmerbühne. Da gibt es nur Laute, nur Splitter von Worten für den Splitternackten; während die kleine Bescherung weggewischt wird, wird ihr Verursacher mit Entgeisterung überschüttet und darf, nachdem er wieder von dem Flügel geklettert ist, die Reste aus den Gläsern trinken, ja bekommt sogar nachgeschenkt, bis er auf das getarnte Bett im dunkelsten Teil des Zimmers fällt – vermutlich mein frühester Vollrausch.

In manchen Kindheitsstunden wurde mir schwarz vor Selbstüberhäufung, alle übrigen, höchstens von Ferne betrachteten in meinem Alter waren wie tot. Das Schwinden des anderen, für ein Kind sonst die schmerzliche Vereinsamung, war für mich völlig schmerzlos geschehen, in Watte gepackt auch durch Geschenke, die in meinem Exilreich in der Greflingerstraße immer schon bereitlagen, mal ein Aufziehauto, mal ein Brummkreisel oder ein kleiner Baukasten. Die Geschenke wurden den Engel-Brüdern wie Trophäen gezeigt, ja, ich ließ sie spielen damit, um wenigstens Neid zu erwecken, den Neid derer, die statt Spielzeug nur Bügelfalten bekamen. Und stets war eins der Geschenke auf den Spaziergängen an der Hand meiner Hüterin dabei, sicher verwahrt in ihrer großen, immer mit sich geführten Tasche, dadurch dehnte sich das Exilreich aus, bis an die Alster oder in den Innocentiapark, für mich Der Zenzi, leicht hügelig und auf halber Strecke zwischen der Elternwohnung und dem Zimmer, in dem alles erlaubt war. Und als sich das Kind vom Kinofieber erholt hatte – während das Fieber von seinem Auftritt vor den Damen eher erhalten blieb –, entstand in dem Park ein Foto von Großmutter und Enkel.

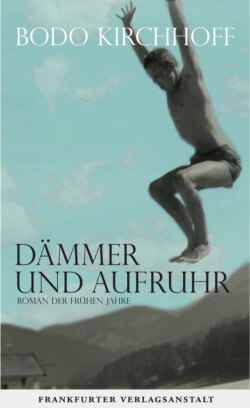

Das alte Schwarzweißbild zeigt eine Frau mit Hut und Tasche, Mitte bis Ende fünfzig, in einem dunklen pelzbesetzten Mantel, vor der Brust einen geknoteten grauen Schal. Sie ist nicht groß, aber von Statur, und hat etwas von einer abgedankten Zarin; an ihrer Hand geht oder steht ein kleiner Junge in rockartigem Mäntelchen. Die beiden sind in einem Park, und offensichtlich naht das Frühjahr, man ahnt schon Knospen an den Büschen – die kleine Schwester war also längst auf der Welt, nur war sie nirgends zu sehen, es gab keinen Kinderwagen, den der Bruder gehalten oder im Auge gehabt hätte, während die Mutter vielleicht das Foto machte; aber sie konnte es auch gar nicht gemacht haben, denn die Eltern der Geschwister waren zu der Zeit nicht in Hamburg (das Foto ist datiert), sie waren auf einer Schiffsreise. Großmutter und Enkel sind also nicht nur auf dem Foto für sich, niemand stört ihre Innigkeit, die eines ganz umeinanderkreisenden Paares. Irgendwer musste aber an dem Tag mit in dem Park gewesen sein, dort auf den Auslöser gedrückt haben; und wenn ich das feine Lächeln der einstigen Primadonna und ihren Blick in die Kamera bei Lichte betrachte (dem ligurischen Licht auf dem Balkon des kleinen Hotels), einen beherrschenden Blick, in dem ebenfalls etwas fein Lächelndes liegt, ein Bitte, du darfst mir gern Komplimente machen, nur versprich dir davon nichts, kommt als Fotograf allein der phantomhafte Herr Branzger in Frage, der Mann, für den sie in ihrem Zimmer durch die Wand hindurch gesungen hatte und der für sie kein Phantom war, im Gegenteil, nämlich jener Wiener Zahnarzt, dem es dann gelungen wäre, die SA-Haut abzustreifen, und der sich einbilden konnte, dass ihm der Junge, den er an der Hand der Lächelnden mitknipste und auch sonst in Kauf nehmen musste, wenn er ihre Gunst behalten wollte, seine Existenz verdankt.

Die schon etwas ältere Dame, die meine Unterhaltung mit dem opernbegeisterten, ebenfalls schon älteren Herrn an der Rezeption des Hotels unterbrochen hatte, ist Amerikanerin, eine Mrs. Bennett. Sie ist auf der Frühstücksterrasse auf mich zugetreten, hat sich bekannt gemacht und mit einem Lachen gesagt, dass ich ihr Zimmer bewohne, üblicherweise Anfang des Jahres für zwei Wochen im Spätsommer gebucht, aber in dem Jahr sei ihr, Gott weiß warum, einer zuvorgekommen, ihr sei nur ein Zimmer ohne Meerblick geblieben. Und ich hätte mit dem Zimmer großes Glück gehabt, weil sie im Vorjahr nicht hier gewesen sei, man daher angenommen habe, ihre Aufenthalte im Beau Sejour seien generell beendet. Sie sagte das alles halb im Vorbeigehen, ich kam eben vom Frühstück, während sie die weinlaubbedeckte Terrasse betrat, schon morgens in Garderobe; wirklich aufgefallen aber ist mir nur ihr Kopfschmuck, er hat die Begegnung beeinflusst. Um ihr wohl noch unfrisiertes Haar war nämlich eine Art Turban geschlungen, wie es auch meine Mutter mit einer ganzen Reihe dazu tauglicher Tücher gehandhabt hatte, in ihren letzten zwei Jahren, als sie fast nur noch im Bett lag, bis auch diese Turbane wegfielen, sie sich aufgab oder preisgab, und ihr watteweißes dünnes Haar zum Vorschein kam – daran musste ich denken, als die Amerikanerin sagte, was sie nicht zurückhalten konnte, und das so schnell und mit fester Kinostimme, dass es unmöglich war, eine Antwort zu überlegen. Ich sah nur den Turban und dazu ihren Mund, die Lippen, erstaunlicherweise ohne eine Spur Rot, sozusagen noch die Lippen der Nacht, blass, aber voll, schöne Lippen, wie sie überhaupt ein Gesicht hatte, das auffiel, weil nichts darin störte, nicht einmal, dass nichts darin störte. Es tue mir leid wegen des Zimmers, sagte ich schließlich, aber es sei eine einmalige Sache, im nächsten Jahr gehöre es ihr wieder – enjoy your breakfast! Und mit diesem Waiter-Spruch aus ihrem Land schickte ich sie förmlich zum Buffet und ging auf das okkupierte Zimmer. Irgendetwas aber war dort plötzlich anders, ernüchternd, obwohl alles noch aussah wie vorher, der Schrank, das Bett, die Bilder. Nur fühlte es sich nicht mehr an, als wäre es allein das Zimmer meiner Erzählung, und der Balkon, auf dem sich mein junger Vater gesonnt hatte, Zigaretten und Wein bei der Hand, und wo der alte Sohn gestern saß, USB-Stick und Notizen in Reichweite. Nein, es war jetzt das Zimmer – und ist es noch –, in dem sich alle möglichen Leute schon geliebt haben, vor Zeiten auch das Paar, das mein Elternpaar war, und es ist der Balkon mit Meerblick, auf dem sich schon viele sonnten, auch solche, die das Zimmer allein bewohnten, in den letzten Jahren, jeweils im Spätsommer, offenbar die so italienisch ausgestattete Mrs. Bennett mit starkem Hang zum Romantischen, wie ihn auch meine Mutter hatte, sonst wäre es ihr kaum gelungen, meinen Vater mit der Idee einiger Tage in Alassio anzustecken (damals schon teuer, über ihre Verhältnisse) – und auch kaum, sechseinhalb Jahre zuvor, im Frühjahr dreiundfünfzig, mit der Idee einer Schiffsreise bis nach Casablanca.