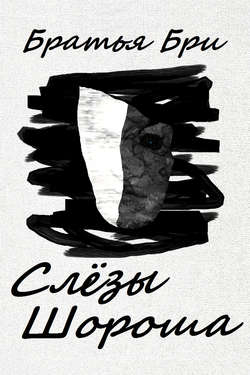

Читать книгу Слёзы Шороша - Братья Бри - Страница 2

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Книга первая

Предыстория первая

Нет-Мир

Глава вторая

Кривизна

ОглавлениеДвадцатью годами ранее.

Дверь в подъезд, открытая грубым пинком, лишь рявкнула в ответ и проглотила своё раздражение на неспособность сорваться с петель и догнать обидчика. Два слова неслись по лестнице на четвёртый этаж, опережая четырнадцатилетнего мальчика, ударялись о стены и потолок и, эхом усиливая злость и отчаяние, вложенные в них, врезались в прямоугольные деревянные заслоны, которые равнодушно поглощали страсть. Мальчик, словно репетируя роль в театральной пьесе, повторял эти два слова:

– Ненавижу! Убью!.. Ненавижу! Убью!..

Только одна дверь легко поддалась напору отчаявшихся найти выход звуков.

– Привет, сосед! Заходи, чаю попьём. А потом вместе убивать будем. Если не передумаем.

Мальчик поднял глаза: какая-то притягательная кривизна, не свойственная другим лицам, другим людям, предстала перед ним. Кривизна во всём: в улыбке широкого рта, в больших чёрных смеющихся глазах, в длинном горбатом носе, в небрежно рассыпанных по плечам волосах, в высокой, худой, сутуловатой фигуре. Наверняка, он и раньше пробегал мимо соседа снизу, может быть, даже бросал в его сторону «Здрасте!», но он никогда не спотыкался об эту рельефную кривизну и не заглядывал ей в лицо. Мальчик поднял глаза, чтобы смело стряхнуть на знакомого незнакомца презрительное «Да пошёл ты!..», но вместо этого принял его предложение: кривизна притянула его.

– Проходи в комнату. Не стесняйся… или стесняйся. Как получится.

Стены и потолок комнаты, как только мальчик шагнул в неё, обрушились на него хаосом, который забрал его чувства, его воображение. Это был хаос сотворённый, хаос, написанный красками. Это было множество зеркальных осколков. Они были как бы беспорядочно разбросаны по стенам и потолку. Однажды отразив что-то, они стали осколками природы и цивилизации, жизни и смерти, реальности и мистики. Среди этого хаоса было много болезненных глаз, искажённых лиц и живых существ, которые словно выворачивались наизнанку.

«Не пугайся или пугайся. Как получится», – никто не произнёс этих слов – они будто сами родились внутри мальчика. И чтобы хоть как-то вернуться в реальность, он попытался что-то сказать, вслух, но язык его будто превратился в неподвижный ком. Он стоял посреди комнаты и дрожал всем телом… и вдруг ощутил на своём плече руку – ему стало легче.

– Это всего лишь картины. Эти глаза я подсмотрел там, – сосед кивнул на окно. – Здесь они больше не встретят предательства и больше не проникнутся предательством сами.

– Вы художник? – вырвалось наконец у мальчика.

– Созерцатель… в первую очередь. Потом художник. Пойдём-ка смоем с рук школьную заразу – и за стол.

Необычность всего заставляла мальчика слушаться. Когда зашумела вода, и он стал мыть руки, художник сказал:

– Все взрослые – предатели детства. Ради истины можно подрисовать хвостик «почти», но это мало кому подарит везение. Держи полотенце. Пойдём на кухню… Присаживайся… Положишь салата? Здесь у нас мясо. Не стесняйся, возьми ещё. И я заодно поем. Странно… Странно: дети становятся взрослыми и предают своё детство. Себя предают.

Мальчик поднял глаза на своего нового знакомого и поспешил отвести их в сторону. Художник отреагировал на его немой вопрос:

– Со временем сам ответишь, предатель детства я или нет. А позже ответишь на более трудный вопрос: предатель ли детства ты сам. Да, видишь ли, какая штука: если понимаешь… начинаешь понимать, что в будущем станешь предателем, стоит ли так густо обижаться на других, на взрослых?

– Но он же учитель, – исподлобья выглянуло желание встретить поддержку, и, не будь её, мальчик тотчас бы убежал от этого «урода».

– Я могу только догадываться, но это не учитель. Учителей мы должны выбирать сами. А это школьный убогий громкоговоритель.

– Но его же не пошлёшь и не вызовешь один на один.

– В этом вся гнусность бытия. Положи себе кусочек рулета, а я тебе чайку налью. Понравится – ещё по кусочку возьмём.

Мальчику захотелось рассказать о том, что случилось в школе. Ему захотелось наказать своего обидчика прямо сейчас, словами этого особенного человека, от которого он только что услышал настоящую правду.

– Ненавижу эту рожу! – вырвалось у него неожиданно для самого себя, и он почувствовал неловкость.

– Он сказал какую-то скабрёзность, этот громкоговоритель? Если трудно, можешь не говорить.

Губы мальчика выдали его готовность заплакать, но он сдержался.

– Я уронил его случайно… глобус. Честное слово. А он сказал, что я… – он опустил глаза, но тут же поднял их, – что я порчу воздух. Все засмеялись. Но это неправда.

(Школьник наклонился, чтобы поднять и поставить на место случайно опрокинутый им глобус. Именно в этот момент в его голову врезался металлический голос учителя географии.

– Ты знаешь, что ты сейчас уронил, мистер пуп земли?

– Я не нарочно.

Учитель подошёл к мальчику, двумя пальцами взял его за рукав и повернул к классу.

– Как ты думаешь – если ты, конечно, изволишь напрячь свои мозги, – найдёшь ты себя там? – он ткнул пальцем в глобус. – Пусть через лупу. Пусть под микроскопом. Найдёшь ты себя там? Я думаю, ты не способен ни на что иное, как только втихомолку портить воздух. Но планета, к счастью, это переживёт.)

– Ты был бы прав, если бы убил его, – спокойно и уверенно сказал художник. – Если бы разработал план и убил его.

Мальчик не ожидал услышать такое – глаза его выразили изумление. Художник продолжал:

– А я был бы прав, если бы помог тебе убить его. Увы, всех гадов не переубиваешь. Я предпочёл уйти в свой мир. А ещё лучше – найти другую страну. Страну, где не в почёте предатели детства, где душа не проникается ненавистью и не жаждет мести.

– Чепуха! – не сдержался мальчик: такой поворот был ему не по душе, он не ждал услышать такую чепуху от человека, который начинал нравиться ему.

– Что чепуха?

– Насчёт страны.

– Это была бы полная чушь, если бы тебе сказал это твой учитель. Потому что он несведущ. Прошу тебя: впредь не путай меня с ним. Страна такая есть, и когда-нибудь я расскажу тебе о ней. А если тебе нечего будет терять здесь, мы переберёмся в эту страну. И там мы будем жить по своим часам, – лицо художника изменилось, будто взору его открылась на мгновения эта неведомая страна.

– Что? – не понял мальчик про часы.

Глаза художника вернулись.

– Хочешь ещё чаю?

– Нет, мне пора: мама скоро с работы придёт.

* * *

Ещё двадцатью годами ранее.

– Феликс!

Феликс сидел за столом и рисовал. Он продолжал рисовать, когда его мать обратилась к нему. Она только что пришла домой и хотела что-то сообщить сыну.

– Феликс! Ты слышишь меня? Оторвись, пожалуйста, от своих занятий. Я была в студии Дезмонда Бардика и говорила с ним о тебе.

Феликс нехотя отложил карандаш и повернулся к матери.

– Прежде чем решить, примет ли он тебя на обучение, ему надо посмотреть твои рисунки. Он просил принести несколько работ завтра. Выбери, какие ты хочешь показать, и мы с тобой отнесём их ему.

– Никакие, – сказал Феликс.

– Что?! – удивилась мать.

– Я не хочу показывать никакие.

– Но учиться на художника ты хочешь?

– Не знаю, – ни голос, ни глаза Феликса не прятали равнодушия к тому, что говорила его мать.

– И я, и папа уже обсуждали с тобой это. Способности надо развивать под руководством мастера. И ты, кажется, не был против того, чтобы я сходила в студию и поговорила о тебе.

– Ладно, я покажу ему несколько рисунков, – сухо ответил Феликс и вернулся к рисованию.

– Не обижайся на меня, сын. Возможно, у тебя есть дар видеть по-особому… как видят художники. Но и одарённому человеку нужна школа. И тебе нужна. Она даст тебе технику перенесения увиденного на холст и будет хорошим дополнением к твоему дару.

Феликс никак не отреагировал на слова матери, и трудно было понять, слышит он её или нет.

…Почти целый час Дезмонд Бардик смотрел рисунки Феликса. Их было всего три, и на всех была изображена одна и та же комната. Рисунки имели названия: «Комната», «Сквозняк», «Кто-то прячется». Рисунок под названием «Комната» удивил мастера и привёл его в восторг. Но он не любил хвалить своих учеников и тем более тех, кто только претендовал стать таковыми. Все слова восторга остались внутри него. Но когда он отложил этот рисунок в сторону и переключился на второй, словам, даже неслышным словам, не осталось места среди тех чувств, которые охватили его. «Сквозняк» заставил всё его тело покрыться мурашками, а все как один волосы усов и бороды встать дыбом. Мастер смотрел и смотрел, то закрывая, то вновь открывая глаза, ловя себя на том, что он не может постичь до конца, как же мальчик сумел добиться этого с помощью карандаша. Дольше всего он мучил этот рисунок придирчивым взглядом. И лишь предвкушение того, что он увидит сейчас нечто такое же особенное и сильное, ещё один скрытый лик комнаты, оторвало его от «Сквозняка». «Безумный карандаш», – подумал Бардик, когда перед взором его предстал последний рисунок. В следующее мгновение лицо его помрачнело и руки затряслись, будто он и был тем, кто прячется в этой комнате, и на чьё лицо упала зловещая тень того, от кого он прячется. Бардик судорожно перевернул этот лист и встал из-за стола. Некоторое время он ходил по комнате, не обращая внимания на Феликса: ему нужно было прийти в себя. Потом обратился к мальчику:

– Молодой человек… мне очень понравились ваши работы. Вы давно рисуете?

– Не знаю.

– Вас кто-нибудь учил рисовать?

– Нет, я сам.

– Вы можете обрадовать своих родителей: я принимаю вас в студию.

Феликс поднялся со стула, чтобы идти домой.

– Феликс, вы пробовали рисовать лица? – спросил Бардик, задумав что-то.

Его охватило желание заглянуть этому маленькому творцу в глаза, почувствовать его душу (что-то было в ней из ряда вон выходящее). И он уже понял, что лицо, смотрящее с листа бумаги, скажет ему больше, чем это реальное, но закрытое лицо. Он понял, что Феликс-художник не сможет спрятаться за маской, которую почему-то надевает Феликс-человек. Он понял, что этот человечек откроет себя через автопортрет.

– Да, – снова слишком лаконично и слишком безучастно ответил Феликс.

– Тогда давайте-ка договоримся вот о чём: нарисуйте, пожалуйста, себя, своё лицо… Пусть это будет автопортрет, исполненный в карандаше (ваша мама говорила, что вы пишете и красками). Надеюсь, вас не смутило это задание?

– Нет.

– Вот и хорошо. Встречаемся здесь в четыре часа через два дня. Вы принесёте рисунок, и начнём занятия в студии.

Феликс подошёл к столу, на котором лежали его рисунки, молча взял их и направился к двери.

– До свидания, – не поворачивая головы в сторону Бардика, сказал он.

– Всего хорошего.

…Скомканные лица Феликса одно за другим ударялись об пол. Феликс злился: автопортрет не получался. Каждое из нарисованных им лиц было лишь зеркальным отражением его лица – он не находил в них того, что чувствовал в себе. Он просидел в спальне матери перед трюмо почти весь первый день и уже половину второго. Он всегда помнил: мастер дал ему только два дня. В какой-то момент отчаяние овладело им и заставило его запустить любимый инструмент в это непробиваемое зеркальное полотно, которое лишь пялилось и передразнивало его, но ничего не понимало и ничего не чувствовало, и потому ничего не чувствовали эти карандашные Феликсы. От удара зеркало треснуло, и на зеркальное лицо Феликса лёг длинный шрам, который исказил его черты. Феликс в исступлении схватил карандаш и то, что не сумел сделать за эти два дня, сделал за мгновения. Мгновения – так он воспринял время, затраченное на первый и последний в жизни автопортрет.

– Мама, я разбил зеркало, – сказал Феликс, когда его мать пришла домой после работы.

Она знала, что Феликс уже второй день корпит над первым заданием мастера, и не сказала ему ни слова в упрёк, чтобы не раздражать его. Но через несколько минут она позвала его:

– Феликс! Поднимись, пожалуйста… Феликс, ты имел в виду моё трюмо?

– Да.

– Посмотри: на нём ни трещины.

Феликс подошёл к зеркалу и долго молча смотрел на него…

Дезмонд Бардик сделал так, как задумал. Он принял из рук Феликса папку, в которой находился вожделенный автопортрет, и сразу убрал её в свой кожаный портфель. Сейчас он должен был посвятить себя ученикам, а новый рисунок Феликса потребует не только много времени, но и много чувств. А главное, он хотел насладиться работой мальчика в полном уединении, у себя дома, потому что настоящий художник может смаковать творения другого настоящего художника только наедине с собой.

…Бардик дождался этого сладкого момента. Он сварил кофе… уселся в кресло… глотнул из кружки… открыл портфель и извлёк из него папку… ещё глотнул из кружки… раскрыл папку и с трепетом взял лист. Всего лишь несколько мгновений он ликовал оттого, что угадал, что нарисованный Феликс выдаст живого Феликса. Всего несколько мгновений. И вдруг ему открылось то, отчего сердце его судорожно заклокотало и поднялось к горлу – он стал задыхаться. Он задыхался и смотрел. Он не мог не смотреть: то, что было на листе, не отпускало его взора.

– Не может быть! – прохрипел Дезмонд Бардик и умер, с вытаращенными глазами, взор которых будто застыл между мёртвой тьмой и ожившей кривизной.