Читать книгу Papa und die Motorradrocker - Carl Heyd - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

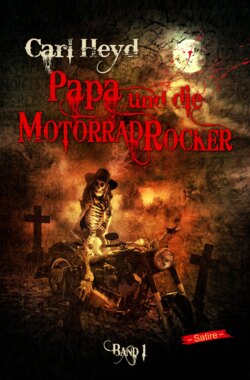

Früher war nicht alles besser

Оглавление„Papa hier am Smartphone.“

„Hallo, Chef, ich habe eine Neuigkeit. Der Road-Captain ist schwul und hat ein Verhältnis mit … das errätst du nie“, gluckste es mit spürbarer Begeisterung aus meinem Assistenten heraus. Da war es wieder, sein uneingeschränktes Lieblingsthema.

Ich stand im Freien an der Unglücksstelle des Selbstmordes von dem durchgeknallten Opa, dessen Überreste mit einem Tuch zugedeckt waren, und hatte gerade absolut keine Lust auf Ratespielchen.

„Raus mit der Sprache, Manni, ich hab auch noch was anderes zu tun.“

„Er pimpert mit dem Nesthäkchen, diesem schmächtigen und blassen Jüngling. Was sagst du nun?“

„Hast du Beweisfotos, Videos, Liebesbriefe oder sonst was?“

„Darüber wollte ich gerade mit dir sprechen, Chef. Ich schlage vor, dass ich in seine Wohnung einbreche und ihm eine Webcam ins Schlafzimmer stelle.“

„Bist du verrückt? Das lässt du mal schön bleiben! Lass dir was anderes einfallen, aber du brichst nicht in die Wohnung ein, okay?“

„Ja, okay …“ Manni klang etwas enttäuscht. Die Verwertbarkeit seiner Info war eh als relativ gering einzustufen. Vermutlich war die Homosexualität der beiden Biker im Club ein offenes Geheimnis, und auch Moreno junior wusste davon. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, würde Klemens Moreno sich davon überhaupt bei seiner Entscheidung hinsichtlich des Motorradclubs beeinflussen lassen? Da mussten wir schon mehr aufbieten. Im Laufe des Tages würde ich noch einige Namen und Adressen an Gero, meinen treuen Informanten bei der Polizei, weitergeben, vielleicht kam dabei ja irgendwas heraus, das wir verwerten konnten. Ansonsten fischten wir aktuell etwas im Trüben. Die Erleuchtung war bei diesem Fall jedenfalls noch nicht über mich gekommen. Aber das würde schon noch werden, meinem sauguten Ruf würde ich auch dieses Mal gerecht werden.

Der etwas gehetzt wirkende Mann von der Kripo kam noch einmal zu mir rüber. Er bot mir eine Zigarette an, die ich dankend annahm.

„Wir haben uns jetzt mit einigen anderen Gästen des Cafés unterhalten, und die haben Ihre Geschichte im Großen und Ganzen bestätigt. Der Alte ist reingekommen, hat rumgebrüllt wegen angeblicher Lügen in der Morgenzeitung und ist dann mit einem Taschenmesser auf Sie losgegangen. Nach einem kurzen Gerangel mit Ihnen kriegte er sich aber wieder ein und verlangte nach einem weiteren Getränk, das ihm jedoch verwehrt wurde. Danach verließ er das Lokal und warf sich vor die Tram. An Sie habe ich keine weiteren Fragen mehr – und falls uns doch noch was einfallen sollte, haben wir ja Ihre Personalien aufgenommen.“

Er trat seine Zigarette auf dem Boden aus.

„Schon mein siebter Selbstmord diese Woche“, fügte er noch traurig an.

Selbstmord, das war so ein Thema, da gab es auch in meinem Leben Phasen, in denen ich täglich daran dachte. Warum nicht einfach seinem Leben ein Ende setzen? Ich hatte es mir in meiner Phantasie schon ausgemalt: Mit dem Rücken an einen Baum hätte ich mich gesetzt, vielleicht im Englischen Garten, der grünen Lunge der Stadt. Ich hätte meine mitgebrachten Speisen genussvoll verschlungen, vermutlich hätte ich mir für den Zweck vorher noch von Mustafa eine pralle Tüte mit leckeren türkischen Spezialitäten einpacken lassen, sozusagen ein Best-of seiner Imbissbude. Ein bis zwei Bier (dank Kühltasche gut temperiert) hätte ich mir noch gegönnt, mehr natürlich nicht, den „großen“ Moment wollte ich schließlich mit klarem Kopf erleben. Irgendwann wäre die Sonne untergegangen, und ich hätte den letzten Sonnenuntergang meines Lebens erblickt. Danach hätte ich noch ein allerletztes Mal „Scheiß FC Bayern!“ in den sonnenlosen Himmel gebrüllt und wäre zur Tat geschritten. Vielleicht wäre noch ein Hase über den Rasen gehoppelt, oder wenigstens ein Vögelein hätte zum Abschied melodisch gezwitschert. Mit einem scharfen Küchenmesser hätte ich es dann vollbracht: Ich hätte mir kaltschnäuzig die Pulsadern aufgeschlitzt und wäre lange vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hinwegkrepiert. Doch – wie gesagt – wir leben bekanntlich nicht in einem Hätte-wäre-Land, und daher erfreue ich mich noch bester Gesundheit – von gelegentlichem Sodbrennen und einer zunehmenden Kurzatmigkeit, die garantiert vom Rauchen und vom Übergewicht herrührt, einmal abgesehen. Ansonsten war der letzte Check bei meinem Hausarzt tadellos verlaufen. Kein Diabetes, keine erhöhten Cholesterinwerte, Leberwerte in Ordnung (da hatte ich so eigentlich nicht mit gerechnet), alles unauffällig. „Papa“, hatte er gesagt, „Sie sind erstaunlich fit trotz ihrer vielen kleinen Laster, die Sie so haben. Sie sollten trotzdem etwas abnehmen und möglichst die Qualmerei einstellen, damit das auch so bleibt.“ Ich unternahm dann auch wirklich einige Versuche, das Rauchen einzustellen, doch leider bekam ich davon regelmäßig so beschissene Laune, dass ich von meinem sozialen Umfeld förmlich angefleht wurde, tunlichst weiterzurauchen. Meine Vermieterin hatte mir sogar (das muss bei meinem zweiten oder dritten Entzugsversuch gewesen sein) schon mal die Wohnung gekündigt, nachdem ich sie nach Überreichung der Nebenkostenabrechnung, die einen meiner Meinung nach zu hohen Wasserverbrauch beinhaltete, als „billige Nutte mit übel riechendem Parfüm“ beschimpft hatte. Das hatte mich damals einen sündhaft teuren Blumenstrauß und diverse Entschuldigungen gekostet, um sie zur Rücknahme der Kündigung zu bewegen.

Ich fuhr mit der U-Bahn nach Hause zurück. Vor der Rolltreppe hatten sich noch immer die Zeugen Jehovas postiert, die damit echtes Stehvermögen bewiesen. Ich nickte den beiden Wachturmverkäufern kurz zu, verkniff mir aber diesmal einen Kommentar, obwohl ich davon genügend auf Lager gehabt hätte. Ich musste dringend unter die Dusche. Meine Klamotten klebten unangenehm an meinem Körper, das gefiel mir überhaupt nicht. In meiner Wohnung angekommen, schaute ich zunächst nach Mutter. Sie war immer noch in der Besenkammer.

„Möchtest du nicht vielleicht doch rauskommen, Mutter? Die Luft in der Kammer ist ja zum Schneiden. Wir könnten uns einen kalten Drink mixen und etwas fernsehen, was hältst du davon?“, erkundigte ich mich höflich. Ihre Reaktion überraschte mich nicht: Sie verdrehte ihre Augen (das war auch schon zu Lebzeiten eine nur wenig ansprechende Angewohnheit von ihr) und machte als Bonusgeste auch noch den Scheibenwischer.

„Ist ja gut, dann bleib hier in deinem Kabuff!“

Ich schloss die Tür und ging schon zum zweiten Mal an diesem Tag unter die Dusche. Erfrischung pur! Als ich mir später ein Brot schmieren wollte, fiel mir auf, dass die Butter im obersten und nicht so wie sonst im mittleren Fach stand. In der Beziehung war ich schon ein ziemliches Gewohnheitstier. Ob Mutter heimliche Ausflüge unternahm, wenn ich nicht im Haus war? Ich stellte weitere Recherchen an: Acht Flaschen Bier lagen im Kühlschrank (unterstes Fach), das stimmte mit meiner Erinnerung überein. Die Flasche Ouzo war noch halbvoll – okay, das kam auch hin. Von der Salami war morgens unter Umständen noch etwas mehr da gewesen, aber da wollte und konnte ich mich nicht so richtig festlegen, und bei der Götterspeise (zwei oder drei Becher?) ließ mich mein Gedächtnis ebenfalls im Stich. So wurde das nichts. Ich beschloss aber, meine Lebensmittel künftig verstärkt zu kontrollieren und entsprechende „Fallen“ auszulegen – ich würde Mutter schon noch auf die Schliche kommen! Aber das hatte Zeit, wichtiger war jetzt erst mal Gero, der sollte/musste mir bei dem Rockerfall weiterhelfen.

Leider erwischte ich nur seine Mailbox, auf der ich eine kurze Nachricht mit der Bitte um Rückruf hinterließ. Hm … und was fing ich nun mit dem restlichen Tag an? Ich zog kurz in Erwägung, mich auf mein Bett zu legen und zu onanieren, entschied mich dann aber fürs Checken meiner elektronischen Post. Junge, Junge, war da wieder viel Müll dabei: Die üblichen Newsletter von Tchibo, Otto & Konsorten machten mein Postfach sehr, sehr unübersichtlich. Bei der folgenden wilden Löschaktion hätte ich dann auch beinahe versehentlich eine E-Mail gelöscht, die nicht so ganz unwichtig war. Sie stammte von Gero, der mir darin mitteilte, dass er spontan mit seiner Frau für einige Tage an den Gardasee gefahren sei. Am Mittwoch sei er wieder da. Tolle Wurst – aber nicht zu ändern, dann musste ich halt noch drei Tage auf seine Hilfe warten. Es gibt Schlimmeres. Das Fernsehprogramm zum Beispiel. Ich klickte mich durch die verschiedenen Kanäle, konnte aber nichts finden, das mich auch nur halbwegs interessiert hätte. Nichts in der Glotze, keine Arbeit, die unbedingt erledigt werden musste, keine Termine … das lief auf eine heiße Tasse Kaffee bei Oma Schnieder hinaus, die ein Stockwerk tiefer wohnte.

Sie war auch da und freute sich sehr über meinen Besuch:

„Na, das ist ja mal eine Überraschung. Komm rein, mein Junge.“

Ich betrat die Wohnung meiner Nachbarin, die im feinsten Gelsenkirchener Barock eingerichtet war. Vielleicht fühlte ich mich bei ihr deshalb auch immer so wohl, denn ihr Zuhause weckte Erinnerungen an die Besuche bei meinen Großeltern, die leider viel zu früh verstorben waren.