Читать книгу 最后一次任务 - Charley Brindley - Страница 2

第一章

Оглавление詹姆斯·亚历山大(James Alexander)中士站在C-130的后部,随着飞机的移动而摇摆。他心事重重地看着自己的十二名士兵,翻来覆去地想究竟有多少人能在这次任务中幸存下来。

四分之三?还是一半?

他知道他们正前往塔利班作战。

上帝保佑我们。那架被打碎的无人机,难道值得我们搭上一半人员的生命吗?哪怕仅一个人的生命?

他瞥了一眼站在他旁边的桑德斯(Sanders)上尉,桑德斯上尉也看着士兵们,好像他有同样的忧虑。

前舱壁上的指示灯闪烁着红光。装卸工看到它,举起右手,五指分开示意。桑德斯上尉向装卸工点了点头。

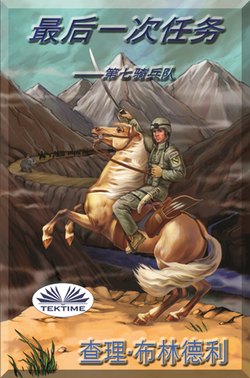

“好吧,第七骑兵队!五分钟到达降落区。”他告诉士兵们。“准备,全副武装出发。”

“好哇!”士兵们大喊大叫着爬起来,然后将他们的静电线挂在头顶的电缆上。

“让我们准备出发吧,伙计们!”亚历山大中士大喊道。

“同志们,检查好你们的肩带,背包和‘救生伞’。”他走在两排士兵中间。“到达地面立即迎战。如果谁摔断一条腿,我们会把你留在后面等直升机。”他抓住列兵麦卡利斯特(McAlister)的胸带,用力地拉拽,测试皮带扣环。“你们听到了吗?”中士大喊。

“听到了,班长!”士兵们齐声呼喊。“到达地面立即迎战,如果谁摔断骨头,就送你回家。”

阿尔法连的第一排是一个新建制的部队,通常由第一中尉领导。当中尉雷德格雷夫被控违抗命令和大胆妄为,或者更准确地说,在执勤时醉酒滋事,桑德斯上尉决定接管他的职务权力。

另一个原因是,四名士兵是女性。五角大楼最高层级者最近发出的指示,规定准许女兵在服役期上前线作战。

这个连里每个女人都自愿和男人并肩作战。桑德斯选择了四名身体状况最佳的女性,她们在战斗训练的所有阶段都有出色的记录。这些妇女将是第七骑兵队中优先在战场上面对敌人的女性,上尉想要掌握关于她们的表现的第一手资料,以防他不得不给一个不幸的家庭写信。

当飞机的后门升起,后挡板就位时,液压装置发出尖叫声。机舱的温暖空气顷刻被吸走了,取而代之的是海拔五千英尺的寒冷空气。

亚历山大急忙走到后面,随即抓住武器箱上的一条背带让自己稳下来。他和上尉俯视着厚重的云层。

“你怎么想,上尉?”亚历山大问。

桑德斯上尉耸了耸肩,转身面向他的士兵。他轻触他的右耳上方的头盔的一侧,进行通讯检查。气流的噪音使他们没有传话人就听不到他的声音。之后,他对着麦克风说。

“每个能听到我说话的人,都竖起大拇指。”

只有两名士兵发出了信号。

亚历山大来到第一个没有作出反应的士兵面前。“帕克斯顿(Paxton),你个烟鬼。”他打开他的士兵通讯器。“上尉在跟你说话。”

“哦,该死。”列兵帕克斯顿说,“现在我在线, 班长。”他向上尉竖起了大拇指。

“你的通信器开了吗?”亚历山大问第二个士兵。

“是的,班长,”列兵卡迪·沙拉科娃(Kady Sharakova)说,“但是没信号。”

亚历山大检查了她的通讯器开关。“确实,沙拉科娃,你的通讯器坏了。你只要注意照着你前面的人行动。

“好的,班长。我们今天该修理哪一个?”

“那些长相难看的家伙。”

“酷。”

女人脸上的疤痕通常会令她显得高傲冷漠。然而,卡迪·沙拉科娃的疤痕更多的是作为荣誉的徽章,而不是屈辱的污点。

她面前的士兵笑了笑,用手做了一个蝴蝶随风飘舞的动作。“做我所做的一切。”

“哦,长大了吖,卡瓦尔斯基(Kalski)。”卡迪用食指狠狠弹击他的头盔的前部。

亚历山大急忙回到尾门。

上尉对着麦克风说:“我们身下有一层云,到处都是。飞行员说离地面太近了,无法穿过云层,所以我们必须跳过去。”

“呵呵,”其中一名男子在通讯系统说。

“你们进行过四次跳跃练习,但这将是第七骑兵队第一次空降到战斗场地。让我们完成这项任务,以免我额外申请运尸袋。”他挨个目视着一个个表情冷酷的士兵。“塔利班已经成功地击落了我们最新的一架无人驾驶飞机,‘全球猎鹰’。我们将把它从他们那里拿回来,并抓住那些想出侵入无人机航空电子设备计划的人。”

他从迷彩夹克的内袋里掏出一张折叠的地图。亚历山大俯身看着上尉用手指滑过一条红色虚线。

“看起来我们比楼主的点击次数提高了大约10次。上尉把地图递给亚历山大,他瞥了一眼两边的士兵列队。“我们将在雷吉斯坦沙漠的边缘降落。我们的目的地是一系列向北延伸的低岩石丘陵。无人机上的电子信标仍在工作, 所以我们要格外细心查找它。没有树,没有丛林,没有任何形式的掩护。一旦着陆沙丘,就准备好武器。我们有可能正巧跌入一场战斗中。我先跳,武器箱跟后。”他拍了拍坐在右边的巨大玻璃纤维箱。“然后,我希望你们都像排成队列的松狮犬一样快速地紧随其后。”

飞机猛烈地向右颠簸,且向下俯冲着。上尉被狠狠地抛在武器箱上,这一撞使他失去了意识。当他再次醒来,拉紧静电线的同时,身体摔出尾门,抛向空中。

“我们被击中了!”其中一名士兵喊道。

当飞机向左扭曲时,机身的金属发出呻吟声,然后似乎右转了一会儿。

亚历山大大步朝向通往驾驶舱的门。当他拉起把手时,门意外地打开了,击中了他的头盔,且几乎扯断了他的手臂。他拖着身躯吃力地斜 靠向门口,风声在敞开的门外吼叫。

“该死!”

他眨了眨眼,不相信眼前看到的一幕:C-130的整个机头部分没了,包括飞行员和副驾驶座椅都没了。领航员的座位还空在那。当他透过飞机机头丢失部位的空洞向前望时,他惊恐地看到飞机正急冲向一个锯齿状的山顶,距离他们只有不到两英里。

“大家都准备跳伞!”他对着麦克风大喊。他的士兵盯着他,僵在原地,好像他们不明白他的命令。“从飞机后面跳,立刻!”

他跑向飞机的后座,他决定最好带领他们出去,而不是努力把他们推出去。这就像在游乐场的游乐屋里的疯狂楼层之一,地板的一部分上下起伏,左右倾斜。破损的飞机在空中摇晃和震颤,令他无法保持平衡。

当飞机翻跟头时,金属皮被撕掉,像被撕裂的生物一样在机舱里尖叫。亚历山大被猛推向其中一个人。一双强壮的手抓住他的肩膀,阻止他摔到甲板上。

他跪在飞机后面,解开武器箱的一个背带上的闩锁。当闩锁突然松动时,他抓住第二条背带,带环却紧紧地卡住了。在他与闩锁奋力挣扎时,一只拿着刀的手从他头上闪电般划过,割断了背带。他抬起头,看到了列兵秋鹰月的笑脸。

鹰月点击她右耳上方的头盔的一侧按钮。亚历山大检查了自己的通信开关。通讯器是关闭的。

“妈的,”他低声说,“一定是被门撞上了。”他把通讯器重新打开。“都能听到我吗?”

有几个士兵作了回应。

飞机猛地向左摆动,拉动了武器箱的两个橙色救生袋的开伞索。

在亚历山大跳出来时,他示意士兵们紧跟着他,但就在他离开飞机时,他意识到自己忘记了把静电线连接到架空电缆上。他翻了个身,看到他的人员像一家的土褐色小鸡跟着他们的母鸡妈妈一样涌出来。当他们一个接一个打开救生袋时,他们的救生伞呼呼地敞开,飞向天空。

天啊,我希望他们都能成功。

C-130的右翼撕破了,朝他们方向飞速旋转。一半机身包括外置发动机都不见了。残留的引擎着了火,留下一条油腻的螺旋状烟雾拖尾。

“糟糕!”亚历山大惊恐地看着燃烧的机翼正朝向他的士兵螺旋状下坠。“小心!机翼!”

士兵们伸长了脖子,但他们巨浪般波动的伞盖挡住了他们上空的视线。像旋转的收割机,机翼在空中旋转,刚经过一个士兵十英尺以下的地方。

“华金!”这个士兵对着他的通讯器喊道。“向右躲!”

列兵罗纳德·华金(Ronald Joaquin)拉他的右控制线,并开始以慢动作他的右边转向,但这一切太迟了。燃烧的机翼的锯齿状端撞上了他的四根护罩线,并把他猛地拽到一边。他的救生伞被撕碎了,拖在旋转机翼的后面。

“解开安全扣!”亚历山大对着他的通讯器大叫。

“狗屎!”华金大叫道。

当被旋转的机翼吊起来时,他胡乱地去抓安全扣。他费了好大力终于抓住了安全扣,并把它扯开,再解开将他和致命机翼缠在一起的护罩线。他下降了十秒钟后翻过身来,以确保自己远离机翼,然后打开备用救生伞。在备用救生伞迅猛张开的刹那,他才开始安下心来。

“哎呀!好险。”他说。

“干得好,华金。”亚历山大说。

当他看着下落的机翼和拖在后面的破损的救生伞落入下面的树林里后,再猛拉背带,听到一个小引导伞从他的背包上撒开主降落伞的呼啸声,随后主降落伞被猛地一拉敞开了。

此时,残破的机翼以一个斜角俯冲撞向树梢,又穿过树梢,撞击地面。一缕烟飘起来,燃料箱随后破裂,在树林上空升起一团火焰和滚滚黑烟。

亚历山大遥望天际。“这太奇怪了,”他一扭身说,想看看他的士兵,同时数数降落伞,但他看不到任何经过自己降落伞的伞盖样东西。“你们在空中吗? ”他对着麦克风大喊大叫。“按顺序报数。”

“洛贾布(Lojab),”他听到耳机里的声音。

“卡瓦尔斯基,”列兵卡瓦尔斯基叫道,“有飞机飞向东南方。”

C-130像流星一样留下火和烟雾拖尾,落进山腰。一会儿功夫,它就爆炸了,变成个火球。

“天哪,”亚历山大低声说,“好吧,按顺序报数。我听到洛贾布和卡瓦尔斯基了。”

他数着士兵们说他们的名字。所有士兵都有一个分配的号码;亚历山大中士是第一,下士洛贾布是二号,以此类推。

队中其他的人报出他们的名字,然后又恢复了沉默。“十?”亚历山大说,“天啊!他拉下右边的控制线。”“沙拉科娃!”他叫着说,“兰瑟姆(Ransom)!”没有应答。

“嘿,班长,”卡瓦尔斯基在通讯器上说。

“你说。”

“沙拉科娃的通讯器仍然连不上,但她出来了。她就在你上面。”

“很好。谢谢,卡瓦尔斯基。有人看到兰瑟姆了吗?”

“我在这里,班长,”兰瑟姆说,“我想我在撞到飞机一侧时晕倒了一分钟,但现在我醒了。”

“很好。算上我,就十三个人了,”亚历山大说,“每个人都在空中。”

“我看到C-130的三名机务人员从飞机上跳伞来。”卡瓦尔斯基说。”他们就在我下面打开了救生伞。“

“上尉发生了什么事?”洛贾布问。

“桑德斯上尉,”亚历山大对他的麦克风说。他等了一会儿。“桑德斯上尉,你能听到我吗?”

对方没有反应。

“嘿,班长,”卡瓦尔斯基在通讯器上说,“我还以为我们正在穿越云层?”

亚历山大盯着地面,云层消失了。

这很奇怪,没有云。

“沙漠在哪?”另一个人问。

他们下面空无一物,只有满眼的绿色。

“这看起来不像我见过的沙漠 。”

“看看流向东北方的那条河。”

“糟糕,那条河面积宽大无比。”

“在我看来,这更像印度或巴基斯坦。”

“我不知道那个飞行员在抽烟,但他肯定没有把我们带到雷吉斯坦沙漠。”

亚历山大中士说,“减少闲聊时间。”他们现在位置低于一千五百英尺。“有人看到武器箱了吗?”

“没有,”莱德贝特(Ledbetter)说,“我找不着它。”

“没有,”帕克斯顿说,“那些橙色的救生伞应该像你们这些白人男孩在贫民区一样显而易见,但我没看到。”

其他人都未看到武器箱的踪迹。

“好吧,”亚历山大说,“就在西南边十点钟的方向仔细清查。”

“明白,班长。”

“我们就在你身后。”

“全体,听着,”亚历山大中士说,“一旦你降落地面, 立即带上你的愤怒从救生伞里跳出来迎战。”

“别打断,我太喜欢他讲煽情话的模样。”

“能做到吗,卡瓦尔斯基,”他说,“我敢肯定, 有人已经看到我们了,所以我们要做好一切准备。”

所有的士兵都滑进了空地,成功地降落。飞机上剩下的三名机务人员落在他们身后。

“第一小队,”亚历山大命令,“设置一个警戒线。”

“收到。”

“阿奇博尔德·莱德贝特(Archibald Ledbetter),”他说,“你和卡瓦尔斯基去爬上那棵高大的橡树,建立一个瞭望台,并拿一些武器给三名机务人员。”

“好的,班长。”莱德贝特和卡瓦尔斯基跑向C-130机务人员。

“东边一切很安静,”帕克斯顿说。

“这里也一样,”华金从空地的另一边说。

“好吧,”亚历山大说,“保持警惕。敌人一定会来追杀我们。让我们避开这片林中空地。我们在这里会成为敌人的活靶。”

“嘿,班长,”卡瓦尔斯基低声对着麦克风说,“你两个朋友过来了,加赏。”他和莱德贝特爬在那橡树中央。

“在哪?”

“在你的6点钟位置。”

亚历山大中士转来转去。“找到了,”他看着两个人对着麦克风说,“所有人隐蔽,准备好你们的武器。”

“我认为他们并不持有武器,”卡瓦尔斯基低声说。

“安静。”

亚历山大听到这伙人穿过灌木丛朝他走来。他把自己的脊背贴在一棵松树上,扣上西格自动手枪的扳机。

过了一会儿,他们从他身边跑过。这是一男一女,除了这个妇女背着的木草叉以外,手无寸铁。他们的衣服只不过是短而破烂的无袖外衣,他们还是赤脚在地上走。

“不是塔利班组织,”帕克斯顿在通讯器上低声说。

“太白了。”

“太什么?”

“皮肤太白了,不像是佩斯或印第安人。”

“他们还在前进,班长,”卡瓦尔斯基从树高处说,”他们跳跃过圆木和巨石, 拼命地向前跑。

“嗯,”中士说,“他们肯定不会来追杀我们。”

“他们甚至不知道我们在这里。”

“另一个,”卡瓦尔斯基说。

“你说什么?”

“还有一个过来了。同一方向。看起来像个孩子。”

“隐蔽,”中士低声说。

这孩子,一个十岁的孩子,跑过去。他面色苍白,穿着和其他人一样的短外衣。他也是赤脚的。

“还有,”卡瓦尔斯基说,“看起来像一家人。移动较慢,拉着某种动物。”

“山羊,”莱德贝特在卡瓦尔斯基旁边的树上说。

“山羊?”亚历山大问。

“对啊。”

亚历山大走到这群人的第一个人面前–一个十几岁的女孩–伸出手臂阻止她。女孩尖叫着跑回她来的方向, 然后转向朝另一个方向跑去。人群里一个女人看见亚历山大,转身去追那个女孩。当那个男人带着他的山羊赶来时,亚历山大用枪指着他的胸膛。

“别动。”

该名男子气喘吁吁地丢下绳子,没命地逃跑。山羊咩咩叫着,想要亚历山大的衣袖。

最后一个人,一个小女孩,好奇地看着亚历山大,但随后捡起绳子头,拉着山羊,朝她父亲逃跑的方向走去。

“奇怪,”亚历山大低声说。

“对,”有人在通讯器上说,“太奇怪了。

“你看到他们的眼睛吗?”洛贾布问。

“看到了,”列兵卡琳娜·百龄坛(卡琳娜 Ballentine )说,“除了小女孩以外,其他人都吓坏了。”

“是因为我们?”

“不,”亚历山大说,“他们正逃避其他的东西,没有注意我。我就像是一个印第安人木雕。”

“一个烟草师雕刻的美洲土著人模样,”列兵洛雷雷·富西里尔(Lorelei Fusilier)说。

“你说什么?”

“你不能再用‘印第安人’这个词了。”

“嗯,该死。‘笨瓜’怎么样?”亚历山大说,“这冒犯了任何种族,信仰或宗教吗?”

“信条和宗教是一回事。”

“不,它们不同,”卡琳娜·百龄坛(卡琳娜 Ballentine )说,“信条是一套信仰,宗教是对神的崇拜。”

“实际上,我们更喜欢‘血腥决斗的勇士’而不是‘笨瓜’。”

“你是具有挑战性格的人,帕克斯顿。”

“能不能都给我闭嘴!”亚历山大喊道,“我感到自己像个十足的幼儿园老师。”

“幼儿教师。”

“小朋友的导师。”

“天哪!”亚历山大说。

“现在你们惹恼我了。”

“后面还有人呢,”卡瓦尔斯基说,“一大堆,你们最好把路让开。他们走得很匆忙。”

三十个人匆匆经过亚历山大和其他人。他们都穿得一样:简单的短外衣,没穿鞋子。他们的衣服破烂不堪,用灰色粗织布做成。有几个人在他们身后拉着牛和羊。一些人背着粗糙的农具,一名妇女端着一个装满木制厨房用具的土锅。

亚历山大走出来抓住一个老人的手臂。“你们是谁, 那么急干什么?”

老人大叫着,想甩开他,但被亚历山大紧紧抓住。

“不要怕。我们不会伤害您的。”

但这名男子很胆小。事实上,他吓坏了。他一直提心吊胆,含糊不清地说了几句话。

“那到底是什么语言?”亚历山大问。

“我什么也没听到,”洛贾布一边说,一边端着M16步枪,站在亚历山大旁边。

“我也没听到,”华金站在亚历山大的另一边说。

他一张挨一张地看着他们的脸。显然,他被这些陌生人吓坏了,但更害怕他身后的东西。

还有几个人跑过去,然后老人猛地甩开手臂,拉着他的牛,努力逃脱。

“我应该拦住他吗,班长?”洛贾布问。

“不用,在他心脏病发作之前让他离开这里吧。”

“他的话绝对不是普什图语。”

“也不是阿拉伯语。”

“或许是乌尔都语。”

“乌尔都语?”

“那是佩斯人的语言。”沙拉科娃说,“还有英语。如果他们是巴基斯坦人,他们应该能听懂你说的英语,班长。”

“好了。”亚历山大看着最后一个人沿着小路消失。“果然不出我所料,他们的皮肤太白了,不可能是巴基斯坦人。”

“哦,”卡瓦尔斯基说。

“现在在哪?”亚历山大问。

“战象”

“我们肯定在印度。”

亚历山大说:“我怀疑我们偏离了方向。”

“嗯,”卡瓦尔斯基说,“你可以问问那两个小妞我们在哪里。”

“你说什么,两个小妞?”

“在战象的头顶部。”