Читать книгу Weißer Stein - Christian Friedrich Schultze - Страница 4

1. Weißer Stein

ОглавлениеDas älteste Gestein der Oberlausitz, so behaupten es Geologen und Heimatforscher, sei nicht der Granit, sondern die so genannte Grauwacke; ein besonders verdichtetes Sedimentgestein aus dem Präkambrium, also vorgeblich ungefähr 545 Millionen Jahre alt. Diese Schicht wurde später von unserem Granitdiodorit überlagert und im Kambrium und Paläozoikum sei so die Oberlausitzer Granitplatte entstanden.

Doch die meisten geologischen Naturdenkmale, die unsere Heimat prägen, sind aus ganz anderem Material. Denn in der Kreidezeit drang vom Norden her ein gewaltiges Meer nach Süden vor und die Grauwackeschichten wurden deshalb zu großen Teilen von Sanden, Tonen und Schluffen zugedeckt. Nach dem Zurückweichen dieses Urmeeres im Mesozoikum entstand das mächtige Oberkreide-Sandsteingebiet, dessen hervorragendste Gebirgsstöcke in Mittelsachsen das Elbsandsteingebirge und an der Mittelneiße das Zittauer Gebirge sind. Doch damit war mit den gewaltigen tektonischen Veränderungen im Gebiet unserer Heimat noch lange nicht Schluss, erklären uns die Erdforscher weiter. Denn nun drückte im Süden des Kontinents die afrikanische Platte mit großer Gewalt gegen die eurasische und die Alpen wuchsen relativ schnell empor.

Unsere Granitplatte wurde ebenfalls einige hundert Meter angehoben und zum Teil auf die südliche Sandsteinscholle geschoben. Im Gefolge dieser gewaltigen Erdverschiebungen setzte eine starke vulkanische Tätigkeit ein und das Erdmagma drängte sich mit Urkräften durch die Brüche und den Kreidesandstein.

Im Tertiär, so haben die Geologen die Zeit vor ungefähr 65 Millionen Jahren benannt, veränderte heftiger Vulkanismus die Landschaften der Oberlausitz und Nordböhmens noch einmal von Grund auf. Es entstanden die Naturdenkmale der Oberlausitzer und nordböhmischen Landschaft. Der Kalksandstein wurde an einigen Stellen des neu entstehenden Gebirges gehärtet und mit Kieselsäure und Eisenoxiden durchsetzt. Die markanten Basalt- und Phonolithkegel, die „Blauen Steine“ entstanden, die man von den höchsten Gipfeln des Zittauer Gebirges, dem Hochwald und der Lausche, ringsum und bei guter Sicht bis tief hinein in den Süden ausmachen kann. Dafür senkte sich die Granitscholle nördlich dieser so genannten Lausitzer Störung wieder ab und im neu geformten Lausitzer Becken bildete sich eine Baum- und Sumpflandschaft herau. Daraus entstanden der in der Folgezeit die mächtigen Braunkohleflöze diesseits und jenseits der Neiße bis hinein in die Niederlausitz. Danach kamen die neueren Eiszeiten, die unter einigem Hin und Her, erdgeschichtlich gesehen bis vor kurzem, also ungefähr bis vor zehntausend Jahren, unsere Heimat bedeckten und manchen riesigen Findling hinterließen.

All dies interessierte mich als Knabe nicht im Geringsten. Wie die Verschiedenartigkeit und Vielfalt der geologischen Formationen am Jonsberg, besonders im Wald oberhalb der Hutungswiese, entstanden waren und wo sie herrührten, lernten wir erst mit den Jahren. Wichtig für uns war allein, dass sich die geheimnisvollen Steingebilde, Felsen und Höhlen hervorragend für unsere Ritter- und Karl-May-Spiele eigneten

Am nächsten zum Haus unserer Großmutter lag mitten im Wald der Ochsenstein, ein riesiger, von der Eiszeit herrührender, gerundeter Granitfindling am unteren Auslauf des Berghanges, dessen Besteigung besondere Hilfsmittel und Techniken erforderte. Waren wir einmal oben, fühlten wir uns wie die früheren Herren des Oybins. Damals existierte ein ganzes Stück weiter oben, nahe an der mittleren Jonsbergstraße, auch noch der „Trockelstein“. Hier gab es wundervoll durchklüftete, bröckelnde Kletterwände, deren Erklimmung leicht, aber mit nicht unerheblichen Gefahren verbunden war, deren wir uns jedoch nie bewusst waren. Wenige Jahre nach der so genannten Wende brach dieser Felsen vollkommen in sich zusammen und zeigt sich heute nur noch als ein ungewöhnlich großer Steinhaufen mitten im Walde.

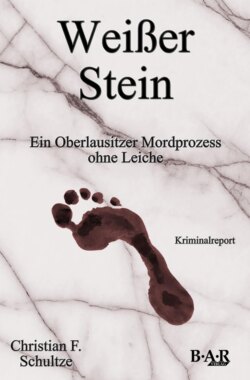

Doch der wichtigste Spielort für uns war und blieb der „Weiße Stein“, nur eine halbe Stunde den Berg hinauf von der Niederjonsdorfer Siedlung entfernt. Dieses Felskonglomerat aus stark verkieseltem, gleichsam gesinterten, hell leuchtendem Kalksandstein begrenzt die Nordostflanke des Jonsberges und ragt hoch und bereits vom Bertsdorfer Bahnhof aus gut sichtbar über den darunter liegenden Wald heraus. Von hier oben hat man einen wunderbaren Ausblick in Richtung des Zittauer Beckens bis zum dahinter schwach leuchtenden Isergebirge im Nordosten und in das Oberlausitzer Hügelland im Nordwesten. Im Südosten schneidet der Ameisenberg die Sicht in das Oybiner Tal ab und im Südwesten liegt der lange bewaldete Rücken des Jonsberges, dessen lieblicher Gipfel in weniger als einer Stunde, immer leicht aufwärts wandernd, erreicht werden kann.

Am Anfang des Weges kann man am Kuhstein den alles überragenden Hochwald über die anderen Erhebungen hervorlugen sehen. Zwischen Ameisenberg und „Weißem Stein“ führt unten, in der bewaldeten, wasserreichen Senke, ein Teil der alten Leipaer Straße in Richtung Süden. Nach Nordosten und Nordwesten fällt der Feslen steil ab. Seine Nordwestwand musste für unsere Kletterspiele die Matterhorn-Ostwand hergeben. Schließlich war vor kurzem der Film „Der Berg ruft“ mit Louis Trenker in unseren Kinos gelaufen. Das bewirkte neue Aufgaben für unsere Jungensbande!

Besonderen Mut aber erforderte die Besteigung der „Wackelnden Henne“, eine etwas unterhalb der Nordostwand freistehende, schmal aufragende Formation, deren abschließender, locker obenauf liegender Monolith mit angestrengtem Kraftaufwand zweier Jungs von uns um einige Zentimeter zum Wackeln gebracht werden konnte. Doch so sehr wir uns auch in unserer Unbedachtheit bemühten, wir haben den losen Kopf der Henne nie zum Absturz bringen können. Dieser „Vorgipfel“ steht heute noch inmitten der riesigen Geröllhalde aus Steinblöcken, die sich unterhalb des „Weißen Steins“ im Laufe der letzten Jahrhunderte gebildet hat.

Kuhstein, Schildkröte, Krokodil, das sind die Fantasienamen der bekanntesten felsigen Gebilde, die das Areal um das Plateau des „Weißen Steins“ zieren. Es sind weniger, als der Berg Töpfer oder die Felsenstadt des Ameisenberges besitzen. Bereits als Kinder hatten wir viele der riesigen Steinblöcke und Höhlen am „Weißen Stein“ für uns erobert und wähnten uns deshalb lange Zeit in ihrem ungeteilten Besitz. Doch obwohl wir zahlreiche von ihnen kannten und manche sogar mit eigenen Fantasienamen belegt hatten, wussten wir, dass es noch viel mehr davon und ganz verborgene gab, die wir noch nicht entdeckt hatten.

Der „Weiße Stein“ blieb deshalb für uns Kinder und auch noch später teilweise ein geheimnisvoller, an manchen Stellen sogar ein unheimlicher Ort.