Читать книгу Ocho - Claudio Colina Pontes - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеToqué. Oí cómo la madera barata de la puerta filtraba un débil «adelante» y entré en el despacho, pertrechado con grabadora, libreta y cámara. Tras la mesa se levantó lentamente el director del Instituto Marítimo Pesquero, que me saludó así: No quiero que me fotografíes ni que me grabes. Vienes de la revista, ¿no?

Los añicos de la noche anterior me latían dentro del cráneo sin amedrentarse ante los varios cafés que ya había tomado. Contesté: Sí, de la revista; usted dirá, pues. Me ofreció una silla donde descansé los músculos molidos.

Se me figuró mentalmente la pintura academicista de una biblioteca con galerías infinitas, repletas de libros, que no recibía un solo lector durante siglos. Si existiese tal lugar, su bibliotecario, plantado en el crucero y orgulloso de su misión, sería aquel tipo.

Mi mente resbaló por descuido un paso atrás, a la noche anterior, a la estridente actuación de Sara Mieres y sobre todo al encuentro con su hermana Miranda. En esa época aún no tenía el título de periodista, aunque me faltaba poco, quizá un mes o puede que unas pocas semanas para lograrlo. Acepté el cigarrillo que el director me ofreció. Me recompuse a medias y carraspeé. Las preguntas de apertura salieron automáticamente: Nombre completo, trayectoria profesional resumida, desde cuándo ocupa su cargo actual…

El profesor Marco Aurelio Sosa García, con sus gafas baratas, su pantalón de pana holgado, su colonia de jubilado, su camisa de rayas y aquella calva mal disimulada por pelusas de la sien que peinaba a contracorriente sobre la coronilla, pertenecía efectivamente al Cuerpo Estatal de Biblioteconomía. Abrí los ojos: ¿En serio? Me miró, distante, como quien calcula el valor de un coche de segunda mano. Sí, en serio: Hablo en serio, joven. No podía salirme de madre, o la revista dejaría de llamarme para ese tipo de entrevistas. Pero pregunté: Y ¿qué hace un bibliotecario dirigiendo un instituto marítimo? Perdón, quiero decir: ¿cuáles son sus objetivos al mando de esta institución?

Sosa comenzó a hablar y yo me puse a tomar notas. De nuevo mi cerebro se deslizó a la noche anterior, al «¿vamos?» de Miranda con el que me sacó de La Buena Vida, a su coche, que olía a trementina y a ropa sudada, a su sugerencia, falsamente improvisada: ¿Una copa en el Violante? El Violante, pensé, ese bar de comunistas viejos, ese garito penoso que podría ser el bar favorito de mi tío, ese que tiene pendiente una revolución, si yo tuviera tal tío. Después de varias vueltas por el barrio aparcó de cualquier manera y encendió un porro mientras me examinaba de pies a cabeza: Conque pintor, ¿no?

El director señaló la escalera: Por aquí, haga el favor. Abrió de par en par el salón de actos desierto. Saqué una foto por mera inercia. Seguimos pasillo adelante. El laboratorio. Sin alumnos ni frascos burbujeantes. Foto. Se plantó como un bedel orgulloso, mencionó un premio estatal de investigación que el instituto había logrado pocas semanas atrás. Alcé la cámara y lo enfoqué junto a la puerta del laboratorio. Advirtió: Le he dicho que no me fotografíe, joven.

Pintor, ¿no? Sí, respondí, aceptando el canuto. Las luces de la noche entraban oblicuas por las ventanillas del coche. Ella miraba al frente. Me pregunté qué podría pintar Edward Hopper con esa luz tan pobre, qué podría Hopper sacar en claro si estuviera en mi lugar. Aquellos ojos tan diferentes a los de la cantautora Sara Mieres, endurecidos, cautos, pero de pestañas muy femeninas, observaban algo. ¿Esperábamos a alguien? Miranda me ofrecía su perfil aguileño. Unos faros pasajeros iluminaron los tramos de piel que dejaba visible su camiseta de asillas: los antebrazos curtidos, los bíceps tostados, fibrosos, las clavículas sólidas, de atleta. La tela perfilaba los senos desproporcionadamente pequeños en el pecho ancho y fuerte. La nube de hachís se mezclaba lentamente con la trementina y la ropa sudada. Y no me importaba en absoluto. Pregunté: Cuando expones en Tokio ¿cómo les hablas? ¿Sabes japonés? ¿Te entiendes con ellos en inglés?

Sosa abrió otra puerta: La sala de profesores, anunció. Una estancia grande y diáfana ocupada por un puñado de mesas. Unas ordenadas, otras caóticas, alguna vacía. Al fondo, una profesora hablaba por teléfono, dándonos la espalda. Otra foto.

En el Violante Miranda encontró una mesita cerca de la barra y pidió cubalibres para ambos. Pregunté a la camarera, que intercambiaba miraditas con la pintora: ¿Tienen algo de comer? Sí, respondió: Nuestra famosa tortilla. Ella bebió un trago largo. Advirtió que le miraba las manos. Dijo: Manos de currante. Juntó los dedos y las movió delante de mi cara como si asiera un pincel en cada una. Repliqué: Ya sé que en esto hay que currar, ya me he dado cuenta de eso; no me asusta el trabajo. Soltó una carcajada rasposa, de loro, y por segunda vez aquel día paseó por todo mi rostro sus ojos duros, aunque en aquella ocasión enrojecidos por el hachís. Quise brindar por el arte, por el éxito, pero Miranda no me dejó. Bebió por su cuenta. Iba a decirle ¿Qué pasa, que en Berlín no está de moda brindar? ¿Y en las galerías de Nueva York? Pero llegó la tortilla y nos abalanzamos sobre ella.

De vuelta en su despacho, el director me hizo un resumen casi quirúrgico de las instalaciones que me había mostrado. Yo copiaba en la libreta aquellas frases perfectamente hilvanadas, palabra por palabra, con la mente puesta en la cafetería más próxima, en la farmacia más cercana donde poder comprar aspirinas. Que le vaya bien, joven, dijo Marco Sosa: Gracias por la visita. Sonreí con la mano en el picaporte, esperando la pregunta final que no llegaba, la pregunta inevitable que no llegaba, que no llegaba… El director habló por fin: Un momento, joven, dígame, ¿cuándo se va a publicar esta entrevista?

La noche rodaba en aquella mesita del Violante como una bola blanda y caliente. Otra ronda. Y otra. Por los bafles sonaban Mano Negra y Billy Bragg cada vez más alto, de manera que la pintora y yo conversábamos a gritos, frente a frente, con las narices casi pegadas. Miranda lio otro porro. Le pregunté, ya con el cerebro bastante aguado, con la lengua torpe: Amiga mía, no irás a encenderlo aquí dentro, ¿no? Me desafió con los labios apretados y una chispa de burla en los ojos oscuros. Voy fuera, lo enciendo y nos lo fumamos por turnos.

Prometí llamar al director del Instituto Marítimo Pesquero cuando saliera el nuevo número de la revista, pero olvidé hacerlo. Tiempo después el otro Víctor, el de información deportiva, me dijo que había recibido una llamada de un tal Sosa felicitándolo por la entrevista, y él no sabía de qué le estaba hablando.

Miranda volvió de la calle echando humo por aquella nariz ganchuda y tostada. Pude verla bien, de cuerpo entero. Menos curvilínea que su hermana Sara, pantalones holgados para disimular unas caderas estrechas, como de muchacho. Los brazos, morenos y fuertes, un poco lacios, supuse que a causa del alcohol. Mi turno. Una noche cálida, casi sin tráfico. Di una calada fuerte. ¿Y si pasara por allí mi hermanita y me pillara fumando droga a las puertas de un bar de bolcheviques fracasados? La noche, como un lienzo estropeado de Yves Klein.

Entré de nuevo en el Violante. Miranda estaba pagando. Dejó la propina en el regazo de la figurita, guiñándole el ojo a la camarera. La hice yo, dijo la pintora. ¿Eh? Esa escultura, señaló: El Lenin. ¿Lenin? Sí, insistió: Es Lenin, o sea, la cabeza de Lenin con cuerpo de Buda y a sus pies el platillo de la propina, ¿entiendes la ironía? Preferí no responder. Salimos sosteniéndonos el uno al otro. Creo que a Miranda le divertía la situación. Iba a abrir la puerta del coche pero la agarré por la cintura. Se dio la vuelta, me mordió blandamente la boca, noté sus pechos duros, sus fibrosos bíceps sujetándome. No sé cómo atinó a llegar a su estudio por aquellas calles. Allí sí que era contundente el olor a trementina y el desorden agazapado en las tinieblas. Nos besamos de nuevo, manoseé la camiseta, no supe qué conclusión sacar cuando se la quité para comprobar que la consistencia, la dureza de su delantera tenía más de pectorales que de senos. Fue intenso, fue mareante, fue irreal como su risa de loro rebotando en las paredes, como mis carcajadas. En el pavimento fresco, con pequeños objetos —¿pinceles?, ¿trapos?, ¿sandalias?— que me molestaban en las rodillas, en la espalda cada vez que cambiábamos de postura.

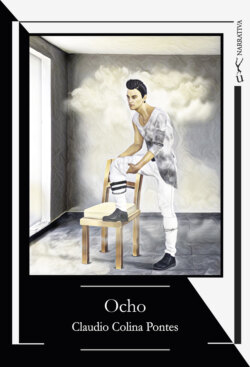

Caí en un hoyo de sueño y transcurrieron cinco minutos o tres horas hasta que ella me despertó. Miranda, pintora mimada por la crítica más exigente, idolatrada en Nueva York, en Berlín, en Tokio, me hincaba en el riñón la punta del pie, me decía: Vamos, muévete. Completamente desnuda, a contraluz del resplandor de la calle, insistía: Víctor, despierta, Víctor, que estás hasta roncando, querido pupilo, que aquí no puedes quedarte. Y la miré desde el suelo hecho un ovillo, vi a contraluz sus piernas musculosas en escorzo, el pubis hirsuto, negrísimo, los pechos menudos como ciruelas, las axilas velludas, los brazos fibrosos, brillantes del azul del sudor y de la noche. Me hizo vestir a toda prisa, me despidió así: Mañana por la mañana, aquí, para hacerte una prueba. Ya sabes dónde estoy. No me falles. Atiné a soltarle: ¿Una prueba de pintura, te refieres? Carcajada de loro: ¡Imbécil! ¡Loco de mierda! ¡Lárgate! ¡Hasta mañana, te quiero mucho!

Al salir de la entrevista compré aspirinas, tomé café y fui a su estudio. Abrió la puerta: ¿Qué coño quieres? ¿Qué horas son estas? Y yo, desconcertado: Estaba trabajando, Miranda. Dijiste que viniera por la mañana, ¿no?, pues aquí me tienes. Ella, con todo el peso de la resaca en las arrugas de la frente, en las bolsas cuarentonas de los ojos: Dije por-la-mañana-mañana, Víctor, o sea, no me lo explico, ¿eres tonto, o qué?; no a-media-mañana, sino por-la-mañana-mañana, para que lo entiendas, de-buena-mañana, tonto del bote. ¿Cómo?, repliqué: Mírate, pero si te acabas de levantar. Portazo. ¡Adiós, chiquitín!