Читать книгу Autobiografía de mi padre - Damián Noguera B. - Страница 6

1

Оглавление«¿Alguien de los presentes me reconoce? ¿Camino así? ¿Hablo así? ¿Dónde están mis ojos?», me responde un bufón a lo alto de un muro escalonado azul. Me dice: «Eres la sombra del rey Lear».

Yo sé lo que vive y también sé lo que muere. El dividido reino de Bretaña es un telón de papel de diario sobre una malla de gallinero con colores desérticos y terrosos, como si acaso esta isla fuera el desierto de Atacama y nosotros una tribu andina que escribió las primeras leyendas. Camino junto a mi séquito de caballeros y pajes sin poder ni dote entre las haciendas de mis dos hijas mayores. Llevo un collar con cuatro colmillos embadurnados que encorvan mi espalda. Entrecierro mis párpados. Muestro una mirada vaga, perdida, que se mira a sí misma y no deja espacio para mirar nada más.

Me arrodillo y miro hacia el cielo. Estoy atrapado a medio camino entre el gesto y el pensamiento. Veo dos focos cenitales con una pantalla blanca y una pantalla azul. Eso es el cielo. Una pantalla blanca y una pantalla azul. Escucho el crujir de las butacas, los murmullos ahogados en la sala del Teatro de la Universidad Católica en plaza Nuñoa. Alguna que otra tos distante contenida por el sonido casi quirúrgico de este edificio. Siento el peso de cientos de miradas sobre mí, un peso que nada tiene de silencioso. Son miradas impacientes. Miradas que se mueven y se acomodan. Miradas que esperan ver algo que no van a ver, que esperan saber algo que nunca van a saber de mí. La mayoría son estudiantes de secundaria. Veo pasar las botellas de pisco debajo de las butacas. Vivo en ese momento de los años noventa en donde es mejor que los piscos pasen debajo de las butacas.

Recuerdo que estaba sentado en mi corte entre dos escaleras azules, un mapa y un báculo entre el blanco de los vestuarios de lino, el rojo cobrizo de los telones andinos y el azul marcial de la corte. Decido heredar mi reino para que la muerte me arrastre libre. Divido mis tierras según el amor que me profesan mis hijas y conservo el título de rey. Goneril, la mayor, se arrodilla frente a mí y me dice que me quiere más allá de toda valoración, me quiere más que a sus propios ojos, más de lo que se puede expresar en palabras y aun así, ocupa las palabras para expresar su amor, y tan solo por eso le doy un pedazo generoso de mi territorio. Ahora es Reagan quien se arrodilla con una mirada codiciosa que no puedo percibir, y me dice que no considera otra alegría que el cariño que una hija profesa por un padre. «Para ti y tu descendencia», le respondo, «vaya para siempre este vasto tercio de nuestro reino», y con mi báculo delimito un nuevo territorio del mapa que yace en mis pies. Y ahora, al fin le toca a la más querida, la menor, la más frágil, Cordelia, la única que no tiene un delineador negro bajo los ojos y ella se me acerca y de su bella juventud recibo lo que entiendo como la peor de las indiferencias. «Mi cariño por vuestra majestad», me responde, «es el que dicta nuestro grado de parentesco, ni más ni menos». Y en ese momento, el báculo que divide la historia de mi reino se me cae de las manos y Cordelia, que no puede expresar lo que no siente, que no tiene la altanería de sus hermanas, será la víctima de todo el peso de un orgullo herido. «Tan joven y tan poco cariñosa», le digo con odio, mientras acomodo una de mis togas. «Tan joven y tan verídica, señor», me responde, con la entereza de una hija que le dice a un padre que tan solo lo puede amar como padre. Ahora tengo que tomar la decisión equivocada y seguir el desquiciado camino de ese error durante las tres horas que dura este montaje. «Que la verdad sea tu dote entonces», le respondo, y luego me acerco a ella con lo poco que queda de un cuerpo anciano a maltraer por el peso de un reino que se desvanece. Respiro y digo: «Por la diosa maldita de la luna y la noche, por el flujo y reflujo de los mundos que determinan la vida y la muerte, aquí dejo de ser el padre de esta hija, desconozco todo tipo de vínculo, todo grado de consanguinidad o parentesco». Me aproximo a ella aún más y frente a sus ojos jóvenes y asustados, frente a su frágil e insegura sinceridad, me acerco a centímetros de los ojos verdes de Claudia Di Girolamo y le grito: «De hoy en adelante y para siempre, tente por una extraña a mi persona y a mi corazón». Y luego siento que algo muere en mí, y no sé si acaso es Lear o soy yo, y noto en mi cuerpo que ahora empieza el gran desvarío que es esta obra y veo la cara de Cordelia, su dolor, su miedo, su cuerpo ahora roto, y pienso que por muy ficticio que sea todo esto, cuando lloro, cuando grito, eso es lo que mi cuerpo hace. Mi mente lo sabe. Mi cuerpo lo siente. El amor de Cordelia puede más que su lengua, pero eso yo no lo puedo saber y por eso le quito todo, por no honrarme lo suficiente con palabras, por no poder mostrar su corazón por la boca. Siento el peso de mi cuerpo como nunca lo había sentido antes, mis manos, mis ojos, mis hombros. ¿Podré acaso levantar mi mano izquierda otra vez? ¿Podré sostener este báculo?

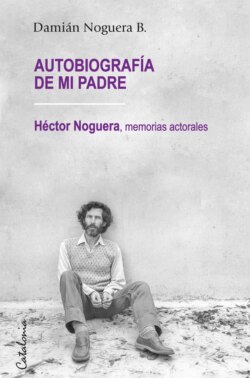

Sé todo lo que tiene que suceder. Todo significa algo. Cada uno entiende algo que va más allá de mí. Cada movimiento se lee como parte de una historia más grande. Todo porque cientos de perspectivas distintas se centran en un mismo foco óptico. Salgo de escena. Me miro en el espejo de uno de los camarines del teatro. Me llamo Héctor Noguera Illanes. No me reconozco con esta barba que llega hasta mi pecho. Mi pelo desgreñado y desteñido en un color todavía cobrizo por el montaje de Theo y Vicente hace un semestre atrás. Una corona de espigas y trigo. Mi cuerpo embadurnado en un barro ahora seco y envuelto en capas de lino. Escucho la voz de Kent y el bufón a lo lejos en el proscenio. Qué diría mi papá si me viera así, sin saber si acaso voy a poder levantar mi mano izquierda, sin saber si va salir de mi cuerpo el sonido de mi voz, sin saber si voy a tener la energía suficiente para vivir lo que tengo que vivir ahora.

Entrecierro mis párpados. Me muestro una mirada vaga, perdida, que se mira a sí misma y deja poco espacio para lo que sucede afuera. Abro mi boca. La abertura más grande posible. Encorvo mi espalda y susurro en un mismo suspiro y exhalación: «¡Ingratitud! Un corazón de mármol un demonio / Más siniestro que monstruo submarino / cuando se muestra bajo la forma de un niño». Que los pensamientos pasen. Que todo lo que estoy viviendo, pensando, sintiendo, que todo eso venga pero no se quede, no ahora. Que todo pase. Pero pienso otra vez. Quiero que el mundo se acabe. Pienso que me quiero ir de aquí, que todo está en mi camino, que no sé dónde dejé mis llaves y mi billetera, que todo lo que me llevó a este lugar fue un error, y de pronto camino y me miro en un espejo distinto al cual no sé cómo llegué. Reviso mis bolsillos. La billetera no está ahí. Tampoco las llaves. Quizás las dejé adentro del auto. Siento el peso de mi cuerpo como nunca antes. Pienso en el texto una última vez. Levanto mi mano izquierda y ejercito mi voz. «Enero, febrero, marzo, abril…». Expando las vocales de cada mes para aclarar mi garganta. «Mayo, junio, julio…». Con cada vocal intento evitar esos zarpazos de consciencia que me dicen que no sé nada del texto que viene. «Agosto, septiembre…». No lo logro. No sé nada del texto. «Octubre, noviembre…». Alberto Vega a mi lado se maquilla mientras tararea una canción con una calma que envidio. «Diciembre, enero…». Existe acaso alguna solución definitiva a este nerviosismo que no se transforma, que solo persiste función tras función. Cómo voy a liberar fuerzas cercanas al delirio noche tras noche y salir vivo de todo esto. Alfredo Castro quiere de mí una entrega que no me atrevo a dar, no con este personaje. Siento el hedor de mi vestuario que ha acumulado los sudores de casi toda una temporada, y así los años pasan.

Mi discernimiento desfallece. Soy un anciano que perdió la cabeza, que decidió destruir todo lo que construyó por no recibir de una de sus hijas la entrega de un amor verdadero. Pero qué es el amor verdadero. Entrecierro mis párpados. «Es un espanto ver al pobre viejo destartalado». Empiezo a mover mi cabeza. Intento soltar mi cuello, y a la vez, me pliego en mí mismo para mostrar a una persona que no puede escuchar, que no puede entender, que solo ve agresión a su alrededor, que siente una constante revolución dentro de su cuerpo. Empiezo a tambalear. Intento purgar de mi mente lo que se supone es actuar bien, el sonido que se supone que debería tener mi voz, la imagen que tengo de mí mismo. La tempestad se abalanza: «Que el agua de mis ojos sirva para fraguar la arcilla». Esto es lo que soy ahora. Mi cuello empieza a responder. Soy un ser destartalado que lo único que quiere es el amor incondicional de sus hijas. Esto es lo que soy ahora. Cordelia me quiere de la manera en que una hija puede querer a un padre y eso tiene límites que no estoy dispuesto a aceptar. Esto es lo que soy ahora. Soy muy viejo y por el deseo que honren mi obra pierdo lo que está más cerca de mí. Sí. Esto es lo que soy ahora. Respiro. El texto es un recuerdo otra vez. Estoy atrapado dentro de mí y todo me agrede. Me miro al espejo y finalmente puedo decir: «Todo viejo es un rey Lear».

Esto es lo que soy ahora. Y luego salgo otra vez.