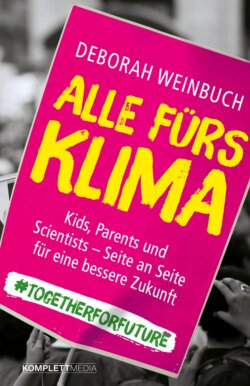

Читать книгу Alle fürs Klima - Deborah Weinbuch - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Wissenschaftler geben uns Feedback

Оглавление© privat

Sebastian Grieme (19) hat parallel zum Engagement fürs Klima Abitur gemacht und studiert jetzt Physik in Potsdam. Am 8. April 2019 präsentierte er zusammen mit drei weiteren AktivistInnen die Forderungen von Fridays for Future.

»Was wir gestartet haben, gibt wirklich Hoffnung, es doch noch zu schaffen.«

»Parallel zu den Arbeitskreisen von Fridays for Future das Abitur zu machen war stressig, aber dafür habe ich eben alles andere zurückgestellt. Nun ist das Abitur zwar geschafft, Zeit zum Durchschnaufen habe ich aber noch nicht, weil es einfach so viel zu tun gibt. Derzeit schlafe ich fünf Stunden pro Tag.

Aktiv engagiere ich mich seit rund einem Jahr für den Klimaschutz. Zuvor war ich auch schon sehr interessiert, habe jedoch erst einmal viel gelesen und mich noch nicht so recht aus der Deckung getraut. Jetzt thematisiere ich die Probleme und Lösungen offensiv.

Anfang, Mitte Dezember 2018 gab es die ersten Ideen zu Schülerstreiks in Deutschland. Im Zuge dessen gründeten drei, vier Leute auch eine rheinlandpfälzische Gruppe. Im Internet fand ich einen Einladungslink, so wie viele andere auch. Schnell bauten wir auf diese Weise Masse auf. Das Forderungspapier von Fridays for Future haben wir mit einer hundertköpfigen Arbeitsgruppe erstellt. Grund war, dass wir zwar erstaunlich wohlwollende Reaktionen von Politikern bekamen – ›toll, dass sich die Jugend so engagiert, wir begrüßen das von Herzen‹ –, doch gehandelt wurde nicht. Wir wurden gelobt wie verrückt und sahen parallel, wie sich die Bundesregierung in den EU-Verhandlungen dafür einsetzte, dass die CO2-Grenzwerte für Autoneuzulassungen wenig ambitioniert ausfallen,49 und eine Verschärfung der EU-Klimaziele erfolgreich verhinderte.50 Und das, obwohl Merkel damals schon hatte verlauten lassen, ›wie toll wir wären‹.

Das war ein derartiger Widerspruch, dass wir uns gezwungen fühlten, noch einmal mit wissenschaftlichen Quellen zusammenzufassen, was notwendig ist, um das Pariser Klimaabkommen und die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Immerhin hat ja die Regierung einstimmig unterzeichnet, dass sie große Anstrengungen dazu unternehmen wird. Zwischen dem, was sie sagen, und dem, was sie machen, besteht allerdings ein riesengroßer Unterschied. Dabei ist spätestens seit dem Sonderbericht des Weltklimarates (IPCC) völlig klar und öffentlich bekannt, dass die Erderwärmung dringend unter 1,5 Grad gehalten werden sollte.

Halten wir diese Grenze nicht ein, dann wird der Meeresspiegelanstieg die Lebensgrundlage von zehn Millionen Menschen bedrohen. Auch Extremwetter wie Starkregen, Dürren oder tropische Wirbelstürme würden Millionen von Menschen zusetzen. All das sind direkte Folgen der Klimakrise. Eine Erwärmung über 1,5 Grad könnte auch sogenannte »Kippelemente« auslösen. Ein Beispiel: Die Eispanzer auf der Welt reflektieren derzeit noch viel Licht. Schmelzen sie, wird dadurch weniger Sonnenlicht reflektiert. Die Erde erwärmt sich also stärker, und dieser Prozess kann sich verselbstständigen – dann verlieren wir die Kontrolle. Aufgrund dieser Erkenntnisse hat die Wissenschaft die früher angenommene Zwei-Grad-Grenze deutlich nachgeschärft.

Wir suchen auch das direkte Gespräch mit unseren Politikern und Entscheidungsträgern. Mit drei Vertretern von Fridays for Future waren wir beispielsweise am 25. Januar 2019 bei der Kohlekommission, also an jenem Tag, an dem sie ihre Entscheidung gefällt hat. Mit dieser haben sie das Jahr 2038 zum Termin für den Kohleausstieg erklärt. Das aber ist unvereinbar mit dem Pariser Abkommen. Wenn die Regierung Entscheidungen gegen ihre eigenen unterzeichneten Ziele trifft, ist das absurd. Das wollten wir ihnen klarmachen. Es hat sie nicht interessiert.

Wir Fridays nehmen die Wissenschaft sehr ernst. Als wir in unserer Arbeitsgruppe den ersten Entwurf zu unseren Forderungen ausgearbeitet hatten, schickten wir diesen an verschiedene Institute zur Begutachtung. Von rund 50 hochrangigen Wissenschaftlern bekamen wir Feedback, das wir natürlich eingearbeitet haben.

Teil unserer Forderungen ist eine Steuer auf alle Treibhausgasemissionen, die wir mit Bezug auf das Umweltbundesamt mit 180 Euro pro Tonne CO2 beziffert haben. Diese Summe ist nichts anderes als der Schaden, der uns gerade durch den Ausstoß der Treibhausgase entsteht; diese Zahl ist also nur fair. Ironisch, dass das Umweltbundesamt, also die zentrale staatliche Umweltbehörde in diesem Land, dies bereits 2016 herausgefunden hat und diese Erkenntnisse der Regierung bekannt waren. Wir fordern, dass die 180 Euro sehr schnell erreicht werden; nicht von null auf 180 binnen eines Tages, aber der Preis muss steil ansteigen. Für Verzögerungen haben wir keine Zeit, fünf Jahre wären schon zu viel.

Schweden hatte ja bereits 1991 eine CO2-Steuer eingeführt, damals begannen sie mit 30 Euro pro Tonne CO2. Der Unterschied: Anfang der Neunziger hatte man noch Zeit für allmähliche Anpassungen, heute nicht mehr. Der Emissionshandel hat in der Vergangenheit versagt, weil er absurd niedrige Preise angesetzt hat. Zwischenzeitlich fiel der Preis auf unter fünf Euro pro Tonne. Das ist grotesk, gemessen an den realen Kosten, also an 180 Euro Kosten durch Folgeschäden.

Dieser Emissionshandel soll ja nun mit steigenden Mindestpreisen besser laufen und kann auch – wie in Schweden oder im Vereinigten Königreich – mit der CO2-Steuer kombiniert werden; wobei die Briten angedeutet haben, den europäischen Emissionshandel mit dem Brexit möglicherweise zu verlassen.

Unsere Ziele und Forderungen wirken auf den ersten Blick ambitionierter als die der Scientists for Future, jedoch nur, weil letztere sich auf die weltweite Situation beziehen und Fridays for Future auf die deutsche Situation. Weltweit, so steht es auch im Sonderbericht des IPCC, müssen wir zwischen 2040 und 2055 Klimaneutralität erreichen, wobei 2040 deutlich besser wäre. Damit aber die Welt 2040 bei Netto-Null sein kann, müssen wir hier in Deutschland schon deutlich früher dort ankommen. Es gibt wissenschaftliche Modelle, mit denen Länderbudgets ausgerechnet wurden. Diese Fragestellung kann man auf verschiedene Weisen durchrechnen – doch wie man es dreht und wendet, einen späteren Zeitpunkt als 2035 gibt es für Deutschland nicht.

Denn wir haben hierzulande einen sehr hohen Ausstoß, obwohl wir nur einen kleinen Teil der Weltbevölkerung ausmachen. Darüber hinaus ist auch klar, dass wir als reiches Industrieland völlig andere Mittel für die Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen haben als Länder, in denen es noch nicht einmal sauberes Trinkwasser gibt. Wir können modernste Technologien entwickeln und einführen – »Power-to-Gas« zum Beispiel, wo regenerativ erzeugte elektrische Energie so umgewandelt wird, dass sie als Gas gespeichert werden kann. Auf diese Weise kann man Wärme erzeugen. Solche technischen Entwicklungen kann man nicht von Ländern erwarten, die gerade primär mit Armut und Hunger kämpfen; da müssen wir voranschreiten.

Wir haben eine sozialverträgliche Umsetzung der CO2-Steuer gefordert, wobei die Ausgestaltung im Detail durch die Politik erfolgen muss. Es gibt allerdings auch schon positive Vorbilder, die zeigen, wie es funktionieren kann. So werden in der Schweiz Leute, die einen sehr hohen CO2-Ausstoß haben, von der CO2-Steuer stärker belastet als jene, die weniger Emissionen verursachen. Dadurch wirkt die Steuer tatsächlich progressiv, das bedeutet, wohlhabende Haushalte werden verhältnismäßig mehr belastet. Ärmere Leute profitieren hingegen via Rückverteilungen, sodass sie am Ende weniger zahlen.

Derzeit haben wir den Eindruck, viele Entscheidungsträger glauben, sie könnten den ›Hype‹ ums Klima einfach aussitzen und dann weitermachen wie bisher. Aber wir machen weiter Druck. Beispielsweise haben wir bei Fridays for Future eine Abgeordnetenaktion ins Leben gerufen: Wir führen direkte Gespräche und konfrontieren unsere Abgeordneten mit unseren Forderungen. So können sie nicht einfach zur Seite schauen und müssen Position beziehen.

Ich selbst versuche im Alltag, meinen CO2-Fußabdruck möglichst gering zu halten. Ich fahre kein Auto, sondern nutze für alle Wege die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad. Ich ernähre mich vegetarisch und konsumiere nur das, was ich absolut brauche. Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass bei mir nicht so viel unnötiges Zeug herumsteht. Viele Leute wissen aber gar nicht genau, was alles klimaschädlich ist – oder wie sehr.

Bei der Ernährung wird noch darüber gesprochen. Aber bezüglich des Ausstoßes von Industrieanlagen, von den sogenannten »prozessbedingten Emissionen« haben viele keinen blassen Schimmer. Dass zum Beispiel die Produktion von Stahl und Beton sehr viele Treibhausgase verursacht, ist den meisten nicht bekannt. Das können wir auch nicht erwarten. Niemand kann erwarten, dass sich alle Menschen sämtliche Literatur aneignen, um vollumfänglich und bis ins letzte Detail über jegliche Klimaauswirkungen informiert zu sein. Das ist einfach klipp und klar etwas, das die Politik regeln muss. Solange beispielsweise Bahntickets mit 19 Prozent besteuert werden, Flugreisen aber von der Mehrwertsteuer komplett befreit sind, setzt die Politik völlig falsche Anreize; nämlich solche, die das fossile Energiesystem aufrechterhalten – eine völlig abwegige Situation.

Jetzt gerade habe ich allerdings ein gutes Gefühl, wenn ich an die Zukunft denke. Ich habe den Eindruck, dass wir etwas bewegen können. Die nächsten Jahre sind entscheidend, und wir haben genau jetzt die unglaubliche Chance, das Ruder noch herumzureißen. So viele Menschen gehen mit uns auf die Straße. Wenn nicht jetzt, wann dann? Vor einem halben Jahr habe ich die Situation noch als sehr viel aussichtsloser wahrgenommen als heute. Doch jetzt habe ich wirklich Hoffnung, dass wir es doch noch schaffen.«