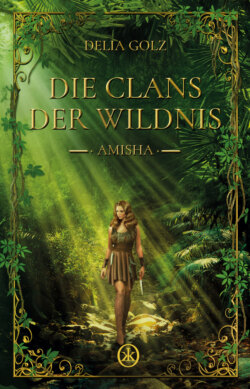

Читать книгу Die Clans der Wildnis - Amisha - Delia Golz - Страница 3

KAPITEL 1

ОглавлениеDas Blut rauscht mir in den Ohren und mein Blick ist scharf auf meinen Feind gerichtet, während wir uns langsam umkreisen. Dann mache ich eine blitzschnelle Bewegung und stürze mich auf ihn. Einen Moment lang scheint er überrascht, doch dann fängt er sich wieder, sodass der Kampf richtig beginnt. Ich schaffe es, ihn auf den Boden zu drücken, doch er wehrt sich mit ganzer Kraft und stößt mich schließlich von sich.

Ich werfe mich jedoch direkt wieder auf ihn, sodass er keine Möglichkeit hat, zu verschnaufen. Wir attackieren uns mit Händen und Füßen, während wir lautstark angefeuert werden.

Wir rollen uns über den Boden, bis mein Mund voller Dreck ist und ich durch den Sand in meinen Augen fast blind werde.

Dennoch gebe ich nicht auf.

Plötzlich spüre ich einen heftigen Fausthieb in meinem Gesicht und schmecke Blut. Mit einem wütenden Brüllen stoße ich meinen Feind von mir und funkele ihn empört an.

»Das ist gegen die Regeln!«, rufe ich und spucke vor seine Füße. Er blickt mich jedoch nur grinsend an und erst jetzt bemerke ich zufrieden, dass auch er einige Kratzer und Schürf-wunden davongetragen hat.

»Ist es wahr, was man sich erzählt?«, höre ich eine andere Stimme fragen. »Man sagte mir, dass vor wenigen Tagen ein toter Leopard gefunden wurde und dass ein Messer in seiner Brust steckte.« Sofort ist aufgebrachtes Gemurmel zu hören und wir drücken uns entsetzt die Hand auf den Mund.

Das Töten eines Krafttieres ist eines der größten Verbrechen, das es bei den Clans gibt, und gilt als absoluter Hochverrat.

»Ruhe!«, höre ich den Befehl der Anführerin. »Es ist wahr. Unsere besten Krieger wurden losgeschickt, um diese entsetzliche Tat aufzuklären. In wenigen Tagen findet das Treffen mit den anderen Clans statt. Dort werden wir uns über das weitere Vorgehen beraten.«

Ich höre zustimmende Worte, doch plötzlich ist es wieder still. »Was tust du hier?«, höre ich schließlich einen alten Mann fragen. »Es ist dir nicht erlaubt, unseren Rat zu stören«, fügt die Anführerin mit kühler Stimme hinzu.

»Ich habe etwas zu sagen.« Ich zucke zusammen, als ich die Stimme meines Vaters erkenne. Nevya blickt mich prüfend von der Seite an und ich vergrabe leise seufzend das Gesicht in meinen Händen. Er kann es einfach nicht lassen. »Ich will euch helfen, etwas gegen den Clan der Dämonenpferde zu unternehmen«, sagt er mit fester Stimme. »Ihr wisst, dass ich mit ihnen noch eine Rechnung offen habe. Ich würde alles dafür tun, um Morigan zu besiegen.«

Entsetzt schüttle ich den Kopf und muss mich beherrschen, nicht sofort zu ihm zu laufen und ihn wegzuzerren.

»Dein Hass bringt uns nicht weiter, Lysandro«, erwidert die Anführerin. Für sie scheint die Sache damit erledigt zu sein, doch mein Vater will nicht aufgeben. »Aber ich… .«

»Nein!«, ruft die Anführerin mit schneidender Stimme, die mich erschaudern lässt. Mein Vater stößt einen frustrierten Laut aus und scheint sich endlich von dem Rat zu entfernen. Ohne Nevyas fragenden Blick zu beachten, springe ich auf und passe meinen Vater ein paar Zelte weiter ab. Als er mich erkennt, werden seine wütenden Gesichtszüge wieder weicher.

»Was machst du denn hier?«, fragt er mit einer Stimme, die wohl fröhlich klingen soll, aber kläglich darin scheitert. »Vater, du musst doch mittlerweile begriffen haben, dass es keinen Sinn hat«, sage ich verzweifelt und umarme ihn fest. »Was ist denn mit deinem Gesicht passiert?« Er macht einen Schritt zurück und blickt mich prüfend an.

Voller Scham senke ich meinen Kopf, sodass meine honigblonden Haare wie ein Vorhang vor mein Gesicht fallen.

»Du hast dich doch nicht wieder geprügelt?«, fragt er streng und ist von einem auf den nächsten Moment wieder in die Rolle des autoritären Vaters geschlüpft. Obwohl ich schon fast sechzehn bin, behandelt er mich noch häufig wie ein kleines Kind.

»Er hat sich nicht an die Regeln gehalten.« Meine Stimme ist leise und kaum hörbar. »Auch noch mit einem Jungen?« Er seufzt tief und drückt schließlich mein Gesicht unter dem Kinn sanft nach oben, sodass ich ihm in die Augen schauen muss.

»Du hast die gleiche Augenfarbe, wie meine Mutter«, stellt er wie so oft lächelnd fest. »Hier im Clan ist das aber sicherlich nicht von Vorteil.«

»Ich hasse mein Aussehen«, mache ich meinem Ärger Luft.

»Warum konnte ich nicht wenigstens deine braune Augenfarbe erben? Ich sehe durch und durch aus wie ein Stadtmensch!«

»Sagen die anderen das auch?« Die Augen meines Vaters werden schmal und er scheint zu verstehen. »Ich habe mich schon oft gefragt, warum du dich ständig mit jedem anlegen musst. Kann es sein, dass du versuchst, dich zu beweisen?« »Ich will nicht darüber reden«, sage ich knapp und beschleunige meine Schritte.

Mittlerweile haben wir uns aus dem Hauptlager entfernt und folgen dem Weg, der zu unserem kleinen Nebenlager führt. Das Nebenlager der Außenseiter, wie es oft spöttisch genannt wird.

Mein Vater weiß, dass ich jetzt allein sein möchte und lässt mich ziehen.

Ich sitze in meinem Zimmer auf dem Dachboden und betrachte mein Spiegelbild mit zusammengepressten Lippen. Wie oft habe ich schon dagesessen und mich so voller Hass angestarrt?

Mein welliges, helles Haar fällt mir bis über den halben Rücken und zeigt jedem sofort, dass ich nicht zum Clan des schnellen Leoparden gehöre.

Entschlossen greife ich nach einem meiner Wurfmesser und schneide mir meine Haare kurzerhand ab. Jetzt reichen sie mir kaum noch bis zur Schulter. Mit grimmigem Blick mustere ich mein neues Äußeres und hoffe, dass ich nun zumindest ein bisschen weniger auffalle und mehr wie eine Kriegerin wirke.

Mit meinen Sommersprossen, über die so oft gespottet wird, kann ich leider nicht verbergen, ebenso wenig mit meinen hellen türkisblauen Augen, die sich so sehr von dem satten Braun meiner Clankameraden unterscheiden. Wenn ich sie überhaupt als meine Clankameraden bezeichnen kann.

»Amisha, komm bitte mal runter!«, höre ich meine Mutter rufen. Ich seufze tief und werfe einen letzten Blick in den Spiegel.

Meine Lippe ist von dem kleinen Kampf mit Ashok aufgeplatzt

und ich hoffe, dass meine Mutter es nicht bemerkt. Während ich die Leiter hinunterklettere, halte ich den Kopf gesenkt.

»Wir haben kein Wasser mehr, kannst du bitte welches vom Brunnen holen gehen?« Ich murmele zustimmende Worte und spüre im nächsten Moment den prüfenden Blick meiner Mutter auf mir haften. »Was ist denn mit deinen Haaren passiert?«

Ich zucke bloß mit den Schultern und nachdem ich mir den Eimer geschnappt habe, stürme ich aus der Hütte ins Freie.

Ich atme tief durch und versuche, das schwere Gefühl in meiner Magengegend zu ignorieren. Ich weiß, dass meine Eltern nichts dafürkönnen, dass ich häufig abschätzig behandelt werde und doch lasse ich jedes Mal meine Wut an ihnen aus.

Ich beginne zu rennen und wie von selbst tragen mich meine Beine zu dem Grabstein, vor dem mein Vater so häufig sitzt.

Eine einsame Blume liegt dort und lässt mich wissen, dass er noch vor kurzem hier gewesen sein muss. Nachdenklich stehe ich da und starre auf das Grab, ohne überhaupt zu wissen, weshalb. Dann fällt mir jedoch meine Aufgabe wieder ein, was mich dazu bringt, endlich weiterzugehen.

Kopfschüttelnd folge ich dem Weg zum Brunnen, während am Horizont die Sonne langsam untergeht.

Mit dem vollen Eimer in der Hand schlurfe ich durch das kleine Waldstück, in dem schon das nächtliche Konzert der Tiere angestimmt wurde.

Normalerweise fühle ich mich auch in der Dunkelheit der Natur sehr friedlich, vor allem wenn sich dieses euphorische Gefühl in mir ausbreitet, welches mir verrät, dass sich ein Leopard in meiner Nähe befindet. Dieses Mal kribbelt es mir jedoch unheilvoll im Nacken und ich bin mir fast sicher, dass mich jemand beobachtet. Meine freie Hand wandert an meine Wurfmesser, die ich immer bei mir trage, und sofort fühle ich mich sicherer.

Als es laut im Gebüsch raschelt, fahre ich herum, doch dann werde ich schon von einer großen Gestalt gegen einen Baum gedrückt.

»Ashok«, zische ich wütend, als ich das Gesicht meines Gegenübers erkenne. Ich will ihn von mir stoßen, doch er hält mich weiterhin fest.

»Du solltest hier nicht so allein herumlaufen«, sagt er mit einem Unterton, der mich erschaudern lässt. »Man weiß nie, wer sich nachts so herumtreibt.«

»Du meinst, außer dir?«, kontere ich und schaffe es endlich, mich aus seinem Griff herauszuwinden.

»Denkst du etwa, jetzt sieht man dir weniger an, dass du anders bist?«, fragt Ashok höhnisch, während er eine meiner kurz geschnittenen Haarsträhnen durch seine Finger gleiten lässt.

Schnell weiche ich einen Schritt zurück und funkele ihn zornig an. »Fass mich bloß nicht an!«

Mit schiefgelegtem Kopf blickt er mich an. Und dann zieht er mich plötzlich an sich und presst seine Lippen gewaltsam auf meine.

Einen Moment lang bin ich völlig fassungslos, doch dann reiße ich mich los und schlage ihm mit der Faust und mit voller Kraft ins Gesicht. Er taumelt zurück und blickt mich zornig an. »Jetzt sind unsere Schulden beglichen«, sage ich mit einem boshaften Grinsen und laufe schnell davon.

Ich bemerke jedoch schon bald, dass Ashok nicht so leicht aufgibt und die Verfolgung aufgenommen hat. Plötzlich reißt mir etwas die Beine weg und ich stürze unsanft zu Boden. »Nicht so schnell«, sagt Ashok mit schleimiger Stimme und beugt sich über mich. Noch ehe ich etwas dagegen unternehmen kann, hat er mich am Boden festgenagelt und lässt mir keine Chance mehr, zu entkommen. Doch gerade als ich laut schreien möchte, wird er ruckartig von mir heruntergezogen und bekommt einen zweiten Fausthieb ins Gesicht verpasst.

Fassungslos beobachte ich die Szene und versuche in der Dunkelheit das Gesicht meines Retters zu erkennen. Gerade ist er dabei Ashok sein Knie in den Magen zu rammen und ihn dann zu Boden zu schleudern. Mühsam richte ich mich auf und nähere mich mit unsicheren Schritten dem Unbekannten.

»Es reicht«, sage ich mit einer leisen Stimme, die völlig fremd in meinen Ohren klingt.

Nun erkenne ich, dass es sich um einen jungen Mann mit dunklen Haaren und bleicher Haut handelt, der mich abschätzig anblickt. Ashok kriecht währenddessen davon und verschwindet im Wald. Irgendetwas an den Augen des Fremden kommt mir seltsam vor, doch mir will nicht einfallen, woran es liegt.

»Alles in Ordnung?«, fragt er mit emotionsloser Stimme, woraufhin ich bloß ein Nicken zustande bringe. »Dann werde ich jetzt wieder gehen.« Ein leichtes Lächeln umspielt seine Lippen, doch es erreicht nicht seine Augen.

»Warte!«, rufe ich ihm hinterher, als er sich bereits mehrere Schritte entfernt hat. »Wer bist du und zu welchem Clan gehörst du? Warum hältst du dich mitten in der Nacht in einem fremden Revier auf?«

Der Unbekannte dreht sich nicht um, doch ich kann seine Worte verstehen: »Vergiss unsere Begegnung.«

Noch ehe ich etwas darauf erwidern kann, ist er mit der Dunkelheit verschmolzen, und selbst mit meinen geschärften Sinnen kann ich kein Lebenszeichen mehr von ihm wahrnehmen.

Es ist tatsächlich so, als wäre er nie dagewesen.

Noch am nächsten Tag spukt mir die Erinnerung mit diesem Fremden unablässig durch den Kopf. Gleichzeitig versuche ich, Ashoks aufdringliches Verhalten zu vergessen. Obwohl ich beim Aufenthalt im Lager unseres Clans stets darauf achte, ihm aus dem Weg zu gehen, schafft er es irgendwann, mich abzupassen.

»Können wir kurz reden?« Er sagt das so voller Scham, dass ich schließlich einwillige.

»Mein Verhalten von gestern tut mir wirklich leid«, sagt er mit leiser Stimme, während wir langsam durch das Lager schlendern. Ich halte den Blick gesenkt und überlege, was im am besten darauf antworten könnte.

»Wenn du versprichst, dass du dich mir gegenüber nicht mehr so herablassend verhältst, vergesse ich alles.« Noch während ich die Worte ausspreche, zweifle ich daran, dass er sich wirklich daran hält.

Als Sohn der Anführerin kam er sich schon immer besonders vor und hat vor allem mich seine Arroganz spüren lassen.

Dann kommt mir jedoch der erzwungene Kuss in den Sinn und lässt mich grübeln, ob nicht doch mehr hinter seinem Verhalten steckt.

»Wer war eigentlich dieser seltsame Mann?«, durchbricht er meine Gedanken, ohne auf meine Worte einzugehen. Jede Reue ist aus seiner Stimme gewichen und lässt mich innerlich die Augen verdrehen. Vermutlich hat er sich nur entschuldigt, um seine Neugierde zu stillen. »Das wüsstest du wohl gerne«, entgegne ich und bemerke im Augenwinkel, dass Ashok die Fäuste ballt.

»Ich werde den Vorfall meiner Mutter melden. Es ist Fremden nicht gestattet, sich ohne Erlaubnis in unserem Revier aufzuhalten und dann auch noch jemanden zu attackieren.«

»Wer hat denn damit angefangen?« Nun werde ich doch wütend und baue mich vor ihm auf. »Wenn du das deiner Mutter verrätst, erzähle ich ihr von deinem unschicklichen Verhalten.«

»Sie würde dir nicht glauben«, knurrt er, doch seine Unsicherheit schwingt deutlich mit.

»Dann wäre das wohl geklärt«, sage ich knapp und verschwinde zwischen den Zelten. Ich kann die Wut, die er ausstrahlt, förmlich spüren, doch ich nehme mir vor, ihm niemals meine Schwäche zu zeigen.

Nach dem Abendessen, bei dem meine Eltern mich wegen den verschiedensten Dingen ausgefragt haben, trete ich erschöpft in die laue Abendluft. Wie von selbst tragen mich meine Beine zu der Stelle, an der ich dem mysteriösen Fremden begegnet bin.

Ich schüttle verwirrt den Kopf und frage mich, was ich mir dadurch erhoffe. Da diesmal keine Bedrohung in der Luft liegt, beschließe ich, ein wenig mit meinen Wurfmessern zu trainieren. Ich male mit Erde ein Kreuz auf die Rinde eines Baumes und entferne mich zehn Schritte davon. Dann richte ich konzentriert meinen Blick darauf und mit einer blitzschnellen Bewegung schaffe ich es, das Messer nur einen Fingerbreit von dem Kreuz entfernt in die Rinde zu jagen. Dennoch bin ich unzufrieden und nehme mir das nächste Mal mehr Zeit zum Zielen. Ich jauchze triumphierend, als ich genau die Mitte des Kreuzes treffe und trabe grinsend auf den Baum zu, um die Messer wieder an mich zu nehmen.

Dann halte ich jedoch inne. War das eben nicht ein Rascheln? Diesmal beschließe ich, auf einen Baum zu klettern, um ein wenig geschützter zu sein und einen besseren Überblick zu haben. Mit geschmeidigen Bewegungen ziehe ich mich hinauf, bis ich ein großes Stück vom Waldboden entfernt auf einem Ast sitze. Zu meinem Erstaunen macht sich Vorfreude in mir breit und mir wird klar, dass ich darauf hoffe, dem Fremden wieder zu begegnen.

Außer den normalen Geräuschen des Waldes kann ich jedoch nichts mehr hören. Enttäuscht lasse ich meinen Blick über das dichte Unterholz schweifen und spüre dann plötzlich blitzartig eine unbändige Energie durch meine Adern jagen.

Sofort hebt sich meine Laune wieder und ich weiß, dass sich irgendwo in meiner Nähe ein Leopard aufhalten muss. Obwohl uns häufig erklärt wird, dass diese majestätischen Tiere von allein zu uns kommen müssen, und wir nicht nach ihnen suchen sollen, lasse ich mich von den Ästen des Baumes hinuntergleiten, um mich genauer umzusehen.

Als meine Füße wieder auf festem Boden stehen, wird mir klar, dass irgendetwas nicht stimmt. Die vertraute Energie hat einen seltsamen Beigeschmack, so als würde Angst mitschwingen. Ich weiß, dass die Verbundenheit mit meinem Krafttier auch auslöst, dass wir gegenseitig in unsere Gefühlswelt eintauchen können. Ich erinnere mich wieder an die Worte der Ratsmitglieder, dass ein getöteter Leopard gefunden wurde.

Ich schlucke einen schweren Kloß herunter und versuche meine Gedanken zu ordnen. Wäre es nicht besser, zurück nach Hause zu laufen? Ein lautes Kreischen lässt mich zusammenfahren und instinktiv handeln. Kurzerhand greife ich nach meinen Wurfmessern und stürme in die Richtung, aus der das Geräusch her-kam. Dabei vertraue ich meinen geschulten Sinnen, die mich trotz der Dunkelheit nicht im Stich lassen. Die brodelnde Energie wird immer stärker, genauso wie dieses furchtbare Gefühl der Panik.

Dann gelange ich auf eine kleine Lichtung und bleibe schockiert stehen. Nur wenige Schritte von mir entfernt liegt ein blutendes Leopardenjunges, über welches eine dunkle Gestalt gebeugt steht. Sie ist verhüllt, sodass ich ihr Gesicht nicht ausmachen kann.

»Verschwinde!«, rufe ich voller Zorn und werfe mein Messer.

Es trifft die Schulter der Gestalt und sofort zuckt sie zurück.

Gerade, als ich mich bereit mache, das zweite Messer zu werfen, wendet sie sich von dem leidenden Tier ab und verschwindet mit einem leisen Rascheln im Unterholz.

Ich atme schwer und brauche einen Moment, um mich wieder zu beruhigen. Doch dann laufe ich sofort zu dem jungen Leoparden, um ihn zu untersuchen. Ich verziehe entsetzt das Gesicht, als ich die tiefen Wunden entdecke und fahre vorsichtig mit meiner Hand über das weiche Fell. Das Tier stößt ein leises Fiepen aus und blickt mich durch große goldene Augen an. »Keine Sorge, ich kümmere mich um dich«, sage ich mit beruhigender Stimme. So vorsichtig es geht, hebe ich das Junges hoch, wobei es ein gequältes Geräusch macht.

Auf dem Weg nach Hause rede ich weiterhin sanft auf den kleinen Leoparden ein und hoffe, dass die Wunden nicht zu tief sind, um ihn noch zu retten. Mit dem Knie poche ich gegen die Tür unserer Hütte und als meine Mutter im Türrahmen steht, keucht sie überrascht. »Komm schnell herein, ich werde sofort alles zusammensuchen, was ihm helfen könnte.« Ich nicke dankbar und lege das Jungtier auf eine Decke, die meine Mutter hastig ausgebreitet hat. Dann eilt sie mit verschiedenen Kräutermischungen und einem Eimer Wasser her, um die Wunden zu versorgen. Der Leopard hat mittlerweile die Augen geschlossen, doch er atmet noch.

Als meine Mutter die Verletzungen auswäscht, zuckt er kaum zusammen, was sie besorgt die Stirn runzeln lässt. »Es sieht wirklich schlimm aus, aber möglicherweise hat er noch eine Chance. Ich werde mein Bestmöglichstes geben.«

»Veraya, was ist hier los?«, fragt mein Vater, als auch er in die Hütte tritt. Er hat einen Holzstapel in der Hand, welchen er nun achtlos zu Boden fallen lässt.

»Du meine Güte«, murmelt er betroffen, als er das übel zugerichtete Tier sieht. »Wer macht denn sowas?«

»Ich denke, das ist offensichtlich«, erwidert meine Mutter mit einer solch hasserfüllten Stimme, wie ich es noch nie bei ihr erlebt habe. »Morigan«, knurrt mein Vater kaum hörbar. »Es wird langsam Zeit, dass die Clans etwas gegen ihn unternehmen.«

Meine Mutter seufzt jedoch nur tief und konzentriert sich dann wieder schweigend auf die Behandlung.

»Ihr denkt, dass Morigan oder seine Anhänger sich in unserem Territorium aufhalten?« Ich reiße erschrocken die Augen auf, als mir klar wird, dass ich dieser Person gegenüberstand.

Vermutlich war ich selbst in Lebensgefahr, ohne mir dessen bewusst zu sein. Allerdings beschließe ich, dass ich es meinen Eltern besser verschweigen sollte, da sie mich sonst nachts nicht mehr aus dem Haus lassen würden. Gedankenverloren streiche ich über das weiche Fell des Leoparden und beginne unwillkürlich, mir einen Namen für ihn auszudenken. Luan.

Nachdenklich spiele ich mit einer meiner ungewohnt kurzen Haarsträhnen, als mir klar wird, dass ich schon jetzt viel zu vernarrt in das Jungtier bin, obwohl es höchstwahrscheinlich die Nacht nicht überleben wird. Von der pulsierenden Kraft, die mich zuvor noch in der Anwesenheit des Leoparden durchströmt hat, ist kaum noch etwas zu spüren.

Schließlich lässt meine Mutter von ihm ab und als sie meinen erschrockenen Blick sieht, streicht sie mir zärtlich über die Wange. »Mehr kann ich nicht für ihn tun. Ich kann leider nicht sagen, ob er morgen noch lebt.«

Ich nicke stumm und muss alle Kraft aufwenden, um nicht in Tränen auszubrechen. »Ich bleibe bei ihm«, sage ich mit fester Stimme und steige die Leiter hinauf in mein Zimmer, um meine Schlafsachen zu holen.

Nachdem ich meinen Schlafplatz hergerichtet habe, wünschen mir meine Eltern noch eine gute Nacht, ehe sie die Kerzen löschen. In der Dunkelheit höre ich das schwache, aber gleichmäßige Atmen von Luan und werde allmählich immer schläfriger.

Während mein Körper immer schwerer wird, erscheint das Bild der dunklen Gestalt vor meinen Augen und lässt mich über etwas nachgrübeln, was sich schließlich in einem traumlosen Schlaf verliert.