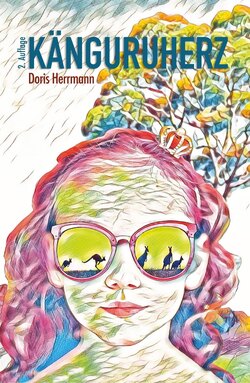

Читать книгу Känguruherz - Doris Herrmann - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеIch entdecke die Kängurus – oder entdeckensie mich?

Viel Blau und Grün und immer wieder Düfte!

Ein mit dünnen Wolkenstreifen überzogener zartblauer Himmel leuchtet über den ziegelroten Dächern der Rheinstadt. Ich bin knapp drei Jahre, habe mein Bett verlassen und stehe, nur mit Hemd und Hose bekleidet, an der halboffenen Balkontür. Ein kühler Luftzug streift mich. Ich spüre den kommenden sonnenreichen und schönen Tag. Ich laufe ins Badezimmer. Dort recke, strecke und drehe ich mich voller Lebensfreude. Dabei betrachte und befühle ich meinen Körper und streiche mir mit der Hand durch meine krausen Haare.

Plötzlich steht meine Mama vor mir, lacht mich liebevoll an und streichelt meinen Kopf. Erstaunt und verblüfft betrachte ich sie in ihrer völligen Nacktheit und werde mir meiner eigenen kleinen, flachen Brust mit den zwei winzigen rosa Punkten gewahr – ich habe mich selber entdeckt!

Dies sind die ersten, bewusst aufgenommenen Bilder, an die ich mich erinnere. Des weiteren erinnere ich mich an viele Spaziergänge, die ich an der Hand meiner Mutter oder eines Kindermädchens durch hüglige Landschaften unternahm, bis meine Beine so müde waren, dass ich im Kinderwagen gefahren werden musste.

Meine ersten intensiven von Farben, Düften und Formen erfüllten Eindrücke bewirkten, dass ich eines Nachts träumte, wie und woher ich in dieses „plötzliche“ Dasein gekommen war: Körperlos schwebe ich über herrlich grüne Wiesen und Wälder unter einer wärmenden Sonne und einem blauen Himmel, nichts als ein reines, empfangendes Fühlen!

Es ist dies ein unvergesslicher Traum aus meiner Kindheit, an den ich mich noch heute oft erinnere, wenn ich mich gedanklich mit dem Leben und dem Tod beschäftige.

Die Suche nach dem zweibeinigen Tier

Dagegen erinnere ich mich nur flüchtig, wie ich mit den Nachbarskindern in unserem grossen Hinterhof spielte. Dass eine Ursache unserer mitunter heftigen Streitereien meine Gehörlosigkeit war, ahnte ich damals noch nicht. Dieses Handicap bewirkte jedoch, dass die Kommunikation zwischen mir und den Anderen zeitweilig völlig gestört war. Oft rissen mir die Kinder mit Gewalt Schaufel oder Sandform aus den Händen, was mich sehr wütend machte, denn ich liebte es nicht, meine leeren Hände anschauen zu müssen. So fühlte ich mich ständig von ihnen ausgestossen. Ich sass dann unbeteiligt da, stumm, manchmal weinend, ohne zu protestieren, da ich mich gegen die Übermacht nicht zu wehren wusste. Zudem machten mir die boshaften Gesichter Angst. Brachten mich meine Mutter oder das Dienstmädchen dann fort, so lief ich schnurstracks zurück zu den Kindern, weil mir ihre Gesellschaft lieber war, trotz der häufigen Zurückweisungen, die ich erfuhr. Erst im Alter von etwa neun Jahren wurde ich mir meiner Taubheit völlig bewusst.

Bereits im frühen Kindesalter war ich oft umgeben von den Hunden und Katzen aus unserer Nachbarschaft. Aber auch bei Verwandten oder in der Umgebung unseres Ferienchalets suchte ich ihre Nähe und war bald mit ihnen vertraut. Dies galt auch für die anderen Tiere, denen ich im nahe gelegenen Zoologischen Garten begegnete. Sehr bald wurde mir klar, dass alle Geschöpfe, die ein Fell, einen Schwanz, hochstehende Ohrmuscheln und eine Schnauze haben und auf allen Vieren laufen oder springen, Säugetiere sind. Und dass jene, die auf zwei Beinen watscheln oder rennen und beim Auffliegen die Flügel ausbreiten, Federkleid und Schnabel haben, zu den Vögeln gehören. Und dass schliesslich die, welche auf zwei Beinen aufrecht laufen, Kleidung tragen, kein Fell, dafür aber lange Kopfhaare besitzen, die Menschen sind.

Bald schon hatte ich soviel Zutrauen zu den Tieren gewonnen, dass sie für mich mit das Wichtigste wurden in einer Welt lebendiger Wesen. Insgeheim entstand in mir der Wunsch, unter den Säugetieren auch solche zu finden, die auf zwei Beinen stehen und laufen und die mir die so ersehnten Gespielen sein konnten. Dies lag gewiss daran, dass ich die Tiere als friedliche Wesen empfand, ganz im Gegensatz zu den Menschen.

An meine erste Begegnung mit den Kängurus erinnere ich mich nur verschwommen. Doch dieses Wenige hat sich mir stark eingeprägt.

Ich muss wohl etwa drei Jahre alt gewesen sein, als ich bei einem meiner Zoobesuche plötzlich wie angewurzelt am Kängurugehege stehen blieb: Atemlos betrachtete ich die hoch aufgerichteten Tiergestalten jenseits der Gitterstäbe. An Grösse überragten sie mich bei weitem, ihre „Hände“ baumelten lässig über ihren Bäuchen und sie standen auf zwei Beinen! Ich war begeistert! Ihren dicken Schwanz, die Abwinklung der Beine und den Beutel hatte mein kindliches Auge noch nicht erfasst.*

Bis mein Empfinden und mein Verständnis für diese Tiere richtig erwacht waren, sollten aber noch etliche Jahre vergehen. Zunächst gab es noch eine Überfülle anderer schöner und wichtiger Gegenstände und Erlebnisse, an denen ich mich lernend ausprobieren und wachsen konnte und die für meine Entwicklung im Vordergrund standen.

In meinem Kinderzimmer fanden sich viele Puppen und Plüschtiere, ein Hund, ein Bär, eine Giraffe u. a. Was fehlte, war ein Känguru! Hatte denn niemand, weder Mutter, Vater noch die Verwandten meine ,Entdeckung‘ im Basler Zoo bemerkt?! Oder waren jene für mich sensationellen Empfindungen für sie unsichtbar? Hatte ich denn keinerlei Emotion gezeigt?

Heute bin ich mir ziemlich sicher, dass, hätte ich damals bereits einen diesen seltsamen „Zweibeiner“ als Stofftier besessen, meine Liebe zu diesen Tieren gewiss nicht nur wach geblieben, sondern sich vermutlich noch verstärkt hätte. Bestimmt wäre ein Stoffkänguru fortan zu meinem unzertrennlichen Lebensgefährten geworden, den ich überall mit mir genommen hätte. Die mir zugedachten vierbeinigen Spielgefährten, die mir ohnehin plump und hässlich erschienen, hätte ich dann gewiss gänzlich links liegen lassen.

Gespürte Laute

Ich erinnere mich, dass ich trotz meines fehlenden Gehörsinns bereits in den ersten Lebensjahren sehr lärmempfindlich war. Lange wussten meine Eltern nicht, warum ich mit Wimmern auf das laut gestellte Radio reagierte. – Als ich drei Jahre alt war, nahm man mich mit auf die Basler Herbstmesse. Mama dachte, ich könnte an dem bunten Treiben dort ebensolche Freude haben wie die anderen Kinder. Stattdessen verursachte das intensive Durcheinander der Erschütterungen von Karussells, Schiessbuden, dröhnenden Musiken, Gepolter und Getrampel in mir Angst und Unruhe. Von alledem ahnte Mama nichts. Weinte oder wimmerte ich, rüttelte sie mich nur an der Hand.

Heute fragen mich oft erstaunt die Leute, ob ich denn richtig hören könne, bis ich ihnen erkläre, dass mir, anstelle der Ohren mein gesamter Körper als Sinnesorgan zum „Hören“ zur Verfügung steht. Dank meines fein entwickelten Fühlens und einer höheren Empfindsamkeit an der Hautoberfläche, bin ich imstande, verschiedene Arten von Vibrationen, wie Gewitterdonner, das Rütteln oder leise Zittern von Motoren, Schritte auf Holzboden und das Klopfen anderer Personen an Türen oder Wände wahrzunehmen. Selbst das Lärmen meiner Nachbarn und deren Musik, sehr laut geführte Gespräche und Hundegebell entgehen mir nicht. Geräusche im unteren bis mittleren Frequenzbereich, die merkliche Schwingungen der Luft, des Bodens, des Tisches und anderer Gegenstände auslösen, mit denen ich gerade direkten Kontakt habe, dringen zwar nicht an meine Ohren, gehen dafür aber durch meinen ganzen Körper. Sie durchlaufen mich vom Kopf bis zu den Füssen oder umgekehrt, und auf diese Weise nehme ich sie wahr. Sehr heftige oder krachende Töne dringen dagegen bis in mein inneres Ohr. Die Trommeln der so genannten Guggemusik bei der Basler Fasnacht, eine Fahrt durch einen Eisenbahntunnel oder das Gebrüll einer Flugzeugturbine sind mir unerträglich. Dagegen liegen Geräusche oder Klänge in den höheren Frequenzen, wie Zischen oder Geigenspiel, für mich im Bereich des nicht Wahrnehmbaren.

Namenlose Dinge, die sich bewegen

Ich denke zurück an mein viertes Lebensjahr, als mir eine Verständigung in der Lautsprache noch nicht möglich war. Die vermutlich einzigen „Worte“, die ich beherrschte, waren die Gebärden für „ja“und für „nein“. Ansonsten wiesen Mama oder das Dienstmädchen auf die jeweiligen Gegenstände. Lehnte ich etwas ab, schüttelte ich den Kopf. Wollte ich etwas haben, nickte ich oder griff danach. Mein Ausdruck bei Unwohlsein war jederzeit für jedermann leicht zu deuten, doch Gemütsbewegungen, wie Angst oder Unzufriedenheit, konnte ich mit Gebärden kaum wiedergeben. Entdeckte ich Objekte aus Holz, Metall, Glas oder Gummi, die sich durch ihren mechanischen Antrieb wie von selber zu bewegen schienen, war es mir unmöglich nach dem Warum und Wieso zu fragen. So klärte mich eben auch niemand über die Bedeutung jenes kleinen, grünen, stets pulsierenden „Lichtgeistes“ am Radio auf, dessen unheimlich „lebendige“ Gegenwart mich immer wieder aufs neue erschaudern liess.

Einmal, im Winter in Arosa ( Bündnerland), schrie ich während des Mittagessens auf dem Balkon ununterbrochen, ohne mich zu beruhigen, bis meine Mutter mich schalt und ins Bett steckte. Erst zehn Jahre später konnte ich ihr alles erklären: Es war ein Luftbläschen in der Glastür gewesen, das eine solch unbeschreibliche Angst in mir ausgelöst hatte. Ich hatte neben der offenen Tür gesessen, die ganz an die Wand gelehnt war. Auf dieser bemerkte ich den winzigen, aber sehr hellen Lichtreflex jenes Luftbläschens, welcher sich ständig veränderte. Er wurde grösser, er wurde kleiner, dicker und dünner, je nachdem, wie sich die Tür dank meiner eigenen Bewegungen hin- und her bewegte und so zu meinem Schrecken dieses ,Glühteufelchen‘ hervorzauberte.

Sensationen und Entdeckungen

Winterzeit im Berner Oberland. Einmal vor der abendlichen Dämmerung nahmen mich meine Eltern mit auf einen Spaziergang im Schnee. Und da erlebte ich zum ersten Mal, wie ich in Ekstase geriet: Die von der Abendsonne zartrosa gefärbten Schneeberge, der tief leuchtend rotviolette Himmel darüber – dieses wundervolle Naturschauspiel bewegte und erregte mich in meinem Innersten! Die feurigen Himmelsfarben ruhten fortan in mir und begleiteten mich mein ganzes Leben, und manchmal schien es, als habe jenes grosse Leuchten mir Kraft verliehen. Wenn ich die australischen Sonnenauf- und -untergänge mit ihren vielfältigen und wundersamen Farbnuancen erlebte, überfiel mich oft eine ähnlich tiefe emotionale Erregung, die jedes Mal auch meine Erinnerung an das grosse Leuchten über den Schweizer Bergen in mir wachrief.

Jeden Sommer und Winter verbrachten wir die Ferien in unserem Chalet im Berner Oberland. Das bedeutete für mich im Sommer ein herrliches Grün der Alpwiesen mit ihren vielen Blumen und flatternden Schmetterlingen und im Winter die weisse Pracht des Schnees mit vielen Eiszapfen, die von den Dächern und Vorsprüngen herabhingen. Diese Eindrücke bereiteten mir grosses Vergnügen.

Bereits in der Kindheit galt mein Interesse den Tieren und mein Forscherdrang begann sich früh schon herauszubilden. Gespannt beobachtete ich jeden Tag die Vögel, wie sie die Körner aufpickten, die Mama aufs Balkonbrett gestreut hatte. Doch einmal wollte ich etwas anderes ausprobieren und „experimentierte“. Ich formte einen Schneeball, legte ihn auf das Futterbrett und wartete. Bald flog eine Meise herbei und begann, an dem Schneeball herumzupicken. Plötzlich machte sie merkwürdige Bewegungen: Sie spuckte die bohnengrossen Schneestückchen aus, pickte wieder, spuckte, pickte, spuckte erneut und immer so fort schnell hintereinander. Mama und ich mussten herzlich lachen!

Heute, da ich mich in der Verhaltensforschung recht gut auskenne, weiss ich natürlich, dass das fortwährende Auspicken des Schneeballs kein Spiel, sondern reale Futtersuche war.

Auch Insekten faszinierten mich. Hier waren es vor allem die sehr kleinen, krabbelnden und kriechenden Wesen, wie zum Beispiel Ameisen. Stundenlang konnte ich bäuchlings auf dem Teppich liegen und solch ein winziges Geschöpf beobachten. Nicht selten war ich so versunken in diese kleine Welt, dass ich heftig weinte, wenn eines dieser Insekten plötzlich auf Nimmerwiedersehen in einer Teppichmasche verschwand und so diesem fesselnden Erlebnis ein Ende bereitete.

Viele Jahre später, ich war bereits Anfang zwanzig, bereitete es mir noch immer grosses Vergnügen, mich in diesen Mikrokosmos zu vertiefen und die Ameisenwege zu beobachten, die über das lange Sims oberhalb meines Bettes führten. Es war eine richtige kleine, lebendige Szenerie dort oben, auf einer „Bühne“ mit Büchern und Figürchen, theatralisch ausgeleuchtet von meiner Nachtischlampe. Mich störten die Tierchen auf ihren geschäftigen Wegen nicht am geringsten. Im Gegenteil. Es war ein besonderes Vergnügen für mich, Zucker als Leckerbissen auszustreuen, um dann bequem vor dem Einschlafen noch lange dem Gewimmel zuzuschauen. Doch dann träumte ich eines Nachts, dass vier riesige Ameisen sich gewaltsam auf mich stürzten, so dass ich im Schlaf laut um Hilfe schrie, worauf mein Papa erschrocken zu mir eilte und fragte, was denn sei…

Wie alle kleinen Kinder versuchte auch ich, die Tätigkeiten der Erwachsenen nachzuahmen. Zum Beispiel bei einem Bauern im Berner Oberland. Mit dabei war Topi, der Zwergpudel meiner Verwandten, mit dem ich nach Herzenslust spielen durfte. Auf einem Spaziergang kamen wir an einem Kuhstall vorbei, in dem ein Bauer auf seinem Melkschemel sass und einen grossen Eimer unter das Euter einer Kuh gestellt hatte. Mit einem nassen Lappen wischte er das weissrosa Euter ab, bevor er mit seiner Arbeit begann. Worum es hier ging, wusste ich nicht. Mir war nicht einmal klar, woher die Milch kam, die ich täglich trank. Kaum waren wir zu Hause, rannte ich in die Küche, holte einen kleinen Eimer, machte einen Wischlappen nass und setzte mich damit bei Topi nieder. Mit dem nassen Lappen griff ich nach seinem Bäuchlein, was ihm natürlich missfiel und er sich wehrte, bis meine Eltern eingriffen.

Andererseits war ich der festen Überzeugung, dass vierbeinige Wesen ein ebensolches Bewusstsein haben wie wir Menschen, und dass sie in Notsituationen unsere Helfer sein konnten. So auch Topi. Eines Tages halfen wir auf der Alpwiese beim Heuen. Plötzlich kam ich in Nöte und suchte vergeblich nach einem Häuschen. Ich hielt mich mit aller Macht zurück, um ja keine Schläge zu bekommen. Niemand bemerkte mein rasch wachsendes Unbehagen. Doch ich konnte nicht sprechen, um meinen dringenden Wunsch zu äussern. Da begann Topi, die Wiese auf seine Art zu bearbeiten. Mit seinen Vorderpfoten grub er ein tiefes Loch, wohl weil er nach Mäusen oder Knochen suchte oder seine Vorräte dort zu verstecken gedachte. Ich dagegen glaubte fest, er habe dieses Loch extra für mich gegraben, zog hurtig mein Höschen herunter und erleichterte mich…

Schulzeit

Nachdem wir umgezogen waren und nun im Basler Vorort Riehen wohnten, kam ich in den Kindergarten der dortigen Taubstummenanstalt. Hier galt mein grosses Interesse mehr den herrlichen Farben der Wandtafeln als dem Unterricht oder den gemeinsamen Spielen. Ich entdeckte hier, dass man Kreide verwischen konnte, was ich auch gleich an einem Kreidebild praktizierte. Die Betreuerin reagierte auf meine Handlung sehr unfreundlich, schickte mich hinaus und verschloss zusätzlich hinter mir die Tür. Verschreckt lief ich durch die Gänge, öffnete Tür um Tür, ohne dass mich die anderen Klassen hereinliessen. Zuletzt verirrte ich mich in einen langen Gang, dessen Türen allesamt verschlossen waren. Verzweifelt wimmernd hockte ich mich dort nieder.

Dies waren nun gewiss keine guten Vorzeichen, und da auch meiner Mama die gesamte Einrichtung und deren Personal nicht sonderlich sympathisch erschienen, nahm sie mich wieder von dieser Schule und engagierte eine Hauslehrerin für mich.

Doch ich geriet vom Regen in die Traufe. Diese Frau, an deren Gesicht ich mich nicht mehr erinnere, schloss mich häufig ins WC ein, wenn meine Eltern ausser Haus waren. Ich durchlitt furchtbare Ängste und schrie, da ich glaubte, dass sich die Tür nie wieder öffnen werde! Doch all mein Schreien und Jammern halfen nichts. Glücklicherweise bemerkten meine Eltern schon bald, was los war und entliessen die boshafte und sadistische Person.

Dann, am 1. Mai 1938 traf Rosa Hunziker bei uns ein. Sie entstammte einer grossen Bauernfamilie im Kanton Aargau und war dazu ausersehen, Kindermädchen und Erzieherin für mich zu sein. Schon nach wenigen Tagen, noch bevor ich begonnen hatte richtig sprechen zu lernen, nannte ich sie liebevoll bei dem Namen, den sie sich mir gegenüber selber gegeben hatte: „Tante“!

Mit vier Jahren war ich in der Vorschulstufe, wo ich voller Freude und Eifer das Sprechen und Schreiben erlernte. Tante machte mich mit den Namen meiner Eltern, Verwandten und Freunde vertraut, ebenso mit den Namen von Tieren und wichtigen Gegenständen. Tante zeichnete und malte schöne, anschauliche Bilder von Dingen verschiedenster Art und schrieb zu jedem ein Zettelchen mit dem entsprechenden Wort. So konnte sich alles meinem Gedächtnis leichter einprägen. Dies inspirierte mich so, dass ich anfing, neue Wörter zu erfinden. So deutete ich zum Beispiel mit dem Finger auf die Sonne, zeichnete sie, versuchte ein passendes Wort zu finden und schrieb dann darunter: „OR“.* Dann drückte ich verzweifelt den Bleistift in Tantes Hand, woraufhin sie schrieb: „SONNE“.

Oh diese Farben…!

So oft ich konnte, beobachtete ich als Kind den Himmel mit all seinen Erscheinungen und Veränderungen. Dabei waren es vor allem seine unendlich vielfältigen Farbenspiele, die mich zutiefst beeindruckten. Diese Erlebnisse waren so stark, dass ich nicht selten davon träumte, wie sich die Wolken rostrot oder rot, orange oder gelbbraun färbten. Einmal ging ich mit Tante spazieren, als wir von schweren, dunklen Gewitterwolken überrascht wurden. Stumm schaute ich Tante ins Gesicht, deutete mit dem Finger zuerst auf die Wolken und dann auf ihr schwarzes Kleid!

Wenige Jahre später war ich fähig, kleine Sätze zu bilden und zu sprechen. Auf Wanderungen beobachtete ich Berge, Himmel und Wolken und erfreute mich an den bunten Alpenblumen. Oben sagte ich: „Himmel fährt … Wolke fährt … Sonne fährt.“ Waren die Berge von Nebel umhüllt, artikulierte ich: „Der Berg ist ab.“ Bei solcher Gelegenheit beobachtete ich zum ersten Mal einen Sonnenuntergang. Zu sehen, wie die glühend rote Sonne hinter dem Horizont versank, war für mich ein tiefgreifendes Erlebnis, und ich stiess ganz aufgeregt hervor: „Die Sonne ist abgefallen!“

Eines Nachmittags flochten Tante und ich mit Papierstreifen, deren Farben sich mir fest einprägten: Lachs und Elfenbein. Später in der Berufsschule kombinierte ich Lachs als Ausgangston mit gefühlsbetonten Farben wie Rostrot, hellem Beige, dunklem Grün, Türkisblau, zartem Rot und nicht zuletzt auch Zitronengelb. Jahrzehnte später, bei meinem ersten Australienaufenthalt, sollte ich zu meiner grossen Überraschung erleben, dass eben diese Farben auch in der dortigen Natur dominierten. So fanden sich Lachs oder auch Fuchsrot bei den roten Riesenkängurus mit ihren weissen Wangenstreifen, das Rostrot in der für Zentralaustralien typischen Erde, das intensive Türkisblau war das des Himmels, Zitronengelb fand sich in den Akazienblüten und so weiter.

Als ich im fortgeschrittenen Alter die sorgsam aufbewahrten, mittlerweile verstaubten Hefte mit meinen Kinderzeichnungen aus dem Keller holte und sie betrachtete, wurden zu meinem grossen Erstaunen, aber auch ebenso grossen Schrecken viele Erinnerungen plötzlich wieder wach. Auf einer Fahne ist sogar das politische Emblem der Hitlerzeit zu erkennen. Stand doch in der Vorkriegszeit am deutschen Bahnhof inmitten des schweizerischen Dorfes eine Hakenkreuzfahne, die man nicht übersehen konnte! Ausserdem fand ich in den Heften skurrile Figuren und Gesichter mit senkrechten Stirnfalten und zackigen Lippen, die auf böse Blicke hindeuteten, wie ich sie mitunter von meiner Familie oder den Dienstmädchen erntete, wenn ich mich wieder mal recht eigensinnig benommen und nur das getan hatte, was mir gerade passte. Ich stiess unter meinen Kinderzeichnungen auch auf Figuren, deren Riesenhände nur zwei Finger aufweisen und deren lange Fingernägel direkt aus ihrem Rumpf „spriessen.“ Sie sind Ausdruck einer Bedrohung, die ich empfand, wenn man mich packte oder auf der Strasse an der Hand festhielt und alle meine Befreiungsversuche vergebens waren. Fingernägel hatten aber auch noch eine andere grosse Wirkung auf mich, denn ich liebte es, über Mamas glatte und wundervoll rot lackierte Fingernägel zu streichen, wobei ich sie stets bat, auch mir die Daumennägel zu lackieren.

Von verzauberten Menschen und beseelten Dingen

Im Frühling 1940 fürchtete man im Raum Basel ein Überschreiten der Schweizer Grenze durch deutsche Truppen. Die Lage wurde als so bedrohlich eingeschätzt, dass wir uns zu unserer Sicherheit in Grindelwald einquartierten. Die Kriegsgeschehnisse waren mir damals, im Alter von 6 Jahren, praktisch noch nicht bewusst. Lediglich die riesigen Koffer und der grosse Reisekorb deuteten darauf hin, dass die Familie viele Monate von zu Hause fortbleiben würde. Anfangs war es für mich völlig ungewohnt, erstmals nur mit Tante und Peter, meinem jüngeren, gleichfalls gehörlosen Bruder* im Chalet zu leben. Ich vermisste jedoch nicht nur meine Eltern, die noch nicht gleich mitgekommen waren, sondern mein geliebtes Spielzeug, das beim hastigen Einpacken gänzlich vergessen worden war. Zum Glück kamen nach einigen Tagen die Eltern zu uns herauf, und Mama überreichte mir eine schwere Schuhschachtel. Beim Aufmachen konnte ich mich vor Freude kaum halten: Es war eine Lokomotive, die man mit dem Schlüssel aufziehen und laufen lassen konnte. Ich liebte sie sehr, da ich sie als ein ,beseeltes‘ Wesen ansah, ein ,Tierchen‘ aus Blech mit Rädern, mit einem Motörchen anstelle innerer Organe. Auf Spaziergängen trug ich dieses Blechtierchen liebevoll im Arm mit mir herum und nahm es sogar mit ins Bett…

Täglich ,studierte‘ ich nach dem Mittagessen „Schmeils Tierleben“, und noch viele Stunden danach beschäftigte ich mich in Gedanken mit dem, was ich auf den Abbildungen eingehend betrachtet hatte. Eines Abends stellte ich fest: „Der Vogel hat keinen Arm“ (die Flügel konnte ich noch nicht einordnen), und: „Der Vogel hat kein Ohr.“ Die Abbildungen von Skeletten, Gebissen, aufgeschnittenen Bäuchen von Tieren und Menschen interessierten mich stark. Dass die Bauchhöhle mit Eingeweiden gefüllt ist, wusste ich bereits, erkundigte mich aber bei Tante, wohin die von den Zähnen zerkaute Nahrung gehe. Sie erklärte mir in sehr vereinfachender Weise, dass der Magen Salate, Mus, Äpfel oder Kartoffeln zu Säften presse, die dann direkt ins Blut gingen, während die Reste durch den Darm zum Ausgang gelangten.

Dass Menschen und Dinge verzaubert werden können, war für mich etwas Selbstverständliches. Nun geschah es, dass mein Papa einmal wieder als Hilfssoldat einrücken musste. Ich hatte keine Ahnung, warum Papa so lange fort blieb, und ich vermisste ihn von Tag zu Tag mehr. Seine persönliche Gegenwart als Familienoberhaupt trug sehr zu meinem Wohlbefinden bei!

Eines Nachmittags wollte Mama mit mir spazieren gehen, doch viel lieber wäre ich hinunter zum kleinen Bahnhof mit seinen Zügen und der faszinierenden Rangierdrehscheibe gelaufen. Folglich war ich mürrisch. Mama verstand es jedoch, mich umzustimmen, und bald darauf genossen wir den gemeinsamen langen Spaziergang über die Alpenwiesen mit ihren vielen Blumen. Auf dem Heimweg blieb Mama plötzlich stehen und lauschte, lief zur Steinmauer am Wege, schaute in ein Mauerloch und hob mich hoch. Im Halbdunkel sah ich eine seltsame kleine Gestalt auf zwei dünnen Beinchen hin- und her schaukeln. Meinem Blick bot sich ein nacktes, rundliches Körperchen, ein possierlicher Kopf und ein breites Mäulchen. Meine Mama flüsterte „Baby“ und machte Watschelbewegungen dazu. Ich war wie gelähmt vor Entsetzen. Es juckte mich am ganzen Körper. Beim Lippenablesen hatte ich „Papa“ verstanden und war nun der festen Überzeugung, dass mein Vater in dieses bizarre Figürchen verzaubert worden sei! Ich wusste ja noch nichts von der Vogelbrut. Doch erholte ich mich bald von der unglaublichen Erscheinung und akzeptierte für mich das offenbar unwiderruflich Geschehene. Nun ging ich täglich zu jener Steinmauer und genoss jedes Mal ein glückliches Wiedersehen mit Papa! Darüber vergass ich fast mein Interesse an dem kleinen Bahnhof mit der romantischen Berner-Oberland-Bahn der 30er Jahre.

An warmen Tagen hielt Tante mit mir die Lektionen im Wald oder auf der Bergwiese ab. Während der Pausen, aber auch sonst in jeder freien Minute zog es mich zu meinem Lieblingsplätzchen, einem wunderschönen, unberührten Stückchen rauen Waldbodens mit Steinen, Moosen, Alpenkräutern, Preisel- und Erdbeeren. Dort herrschte ein reges Leben. Der Boden war von allerlei Käfern, bunten Schmetterlingen, Schnecken und Würmern bevölkert. Anfangs scheute ich mich ein wenig vor der Vielzahl dieser Lebewesen, doch schon bald gewann meine Neugier die Oberhand. Unermüdlich konnte ich dort sitzen oder liegen, liess Ameisen, Käfer und andere Insekten über meine Arme und Hände krabbeln und beobachtete sie dabei eingehend.

Einmal nahm ich eine Schüssel aus der Küche, füllte sie mit Erde, Steinen, Moos und Pflanzen, setzte allerlei Tierchen hinein, nahm sie mit nach Hause und füllte viel Wasser dazu, nicht ahnend, dass die armen Kreaturen, darunter auch Würmer und Raupen, so nicht überleben konnten. Insektenstiche fürchtete ich wenig; ich freute mich vielmehr, in der Schule nicht schreiben zu müssen, wenn meine rechte Hand stark angeschwollen war.

Dank dieser glücklichen Zeit im Bergdorf, des schönen Beisammenseins mit Tante und der Familie sowie der vielen, die Aufmerksamkeit schärfenden Entdeckungen in der neuen Umwelt machte meine Entwicklung rasche Fortschritte. Vor dem Einschlafen hatte ich meist das grosse Bedürfnis, mich mit jemandem über all die neuen Ereignisse und Eindrücke des täglichen Lebens zu unterhalten. Dieser Jemand musste viel Geduld aufbringen, an meinem Bettrand sitzen und mir stundenlang zuhören. Denn ich redete und redete – zumeist schwer verständlich – über Eisen-, Berg- und Schwebebahnen, über die Tierwelt, den Körperbau und tausend andere Dinge mehr. Gegen Ende unseres langen Aufenthaltes im Bergdorf waren mir bereits beinahe alle Bezeichnungen für die täglichen Gegenstände, ebenso wie viele Tätigkeits- und Eigenschaftswörter vertraut.

Erregende Tierwelt

Als ich fast sieben war, besuchten Tante und ich den Basler Zoo. „Schau, da spricht der Papagei…“, sagte Tante. Ich blickte sofort auf diesen bunten Vogel, der angekettet auf einer Stange sass und mit offenem Schnabel Zungenbewegungen machte. Erwartungsvoll schaute ich mir seinen Schnabel genauer an, im Glauben, man könne von ihm ablesen.

„Au, au, der Löwe ist böse; der Löwe frisst Menschen“, sprach Tante halb ernst, halb scherzhaft, und ich betrachtete schaudernd das ockergelbe Wesen mit dem mächtigen Maul, aus dem furchterregende Zähne blitzten.

„Der Elefant hat einen Rüssel.“ – „Der Tiger ist auch böse.“ – „Die Giraffe hat einen langen Hals.“ – „Das Zebra hat Streifen…“

Tante bemühte sich sehr, mir die Gestalt des jeweiligen Tieres zu erklären. Sie griff ans Rockband, dehnte es aus und fuhr mit einer Hand hinein, um mir die Bauchtaschen der Kängurus begreiflicher zu machen. Aber dass diese Tiere ihre Jungen im Beutel tragen, war für mich noch nicht zu verstehen. Mir fehlte einfach das entsprechende Interesse.

Umso mehr zog es mich zu den grossen Affen, vor allem den Schimpansen. Dabei bemerkte ich bald, dass die Primaten wie die Menschen auf zwei Beinen gingen und keinen Schwanz hatten. Gespannt verfolgte ich, wie sie brav am Tisch ihre Suppe löffelten und geschickt mit dem Roller fuhren. Als ich am nächsten Tag die Tiere zu Hause zeichnen sollte, konnte ich mich nur schwer an ihre exakten Formen erinnern und bildete sie nicht als Affen, sondern als plumpe schwanzlose Hunde ab, die auf vier Beinen gingen. Der mächtige Rumpf mit dem tiefsitzenden Kopf und den überlangen Armen boten für mich keinen Reiz, diese Tiere als Gespielen zu empfinden.

Eines Tages, ich war etwa neun, besuchte ich mit meiner Familie ein Basler Cafe, das sich inmitten eines Tropariums befand. Der halbdunkle Raum war angefüllt mit Trophäen verschiedener afrikanischer Tiere. An den Wänden gab es Aquarien und Terrarien mit exotischen Fischen, Schlangen und sogar Krokodilen. Während ich mir die feine Torte schmecken liess, hatte ich stets ein Auge auf die Fische, deren Verhalten mir auffällig und seltsam erschien. Immer wieder kam es vor – und dies in allen Aquarien –, dass sich drei Fische zusammenfanden, um, mit ihren Köpfen zum Mittelpunkt gewandt, eine perfekte Sternformation miteinander zu bilden.

Am nächsten Tag zeichnete ich die seltsamen Sterne mit drei dikken, drei dünnen und drei langen Fischen. Dieses Phänomen beschäftigte mich und ist mir bis heute ein Rätsel geblieben, da ich es nie wieder danach in irgendeinem öffentlichen oder privaten Aquarium habe beobachten können.

Wo wächst ein Kindlein?

Bei meinen Aufenthalten auf dem Lande entdeckte ich viel Neues und Schönes, auch, wie aus den Eutern der Kühe Milch gemolken wurde, was ich als Kleinkind nicht begriffen hatte. Später durfte ich dabei sein, wie eine Mutter ihr Kind stillte, und ich konnte es kaum fassen, dass es tatsächlich Milch war, die da aus der Brust floss.

Wie alle Kinder meines Alters beschäftigte mich natürlich die Frage „Woher kommen die Babys?“, mit der ich Tante immer wieder lombardierte.‘ Worauf ich von ihr auch die immer gleichen Antworten erhielt: „Vom lieben Gott“ oder „durch ein Wunder vom lieben Gott“ oder „als grosses Wunder, es ist ein Geheimnis“. Das befriedigte meinen Wissensdrang jedoch keineswegs. So fragte ich mich, wie und wo wächst das Kindlein? Vielleicht in den Wolken oder irgendwo an einem streng verborgenen Ort, unter Obhut des lieben Gottes, bevor es schliesslich herunterkommt und seine Eltern mit seinem plötzlichen Dasein überrascht?

Als Topi, der Zwergpudel, uns eines Morgens seine frisch geworfenen Welpen präsentierte, bestand für mich das eigentliche Rätsel darin, wie diese lieben, kleinen Jungen durch das Fenster gekommen waren?! Und es warf die Frage auf, ob es wirklich der liebe Gott oder sonst irgendein himmlisches Wesen war, das auch die Eier in die Vogelnester in den Wäldern und Fluren und sogar in das Nest unserer Kanarienvögel legte?

Eines Nachts träumte ich dann, dass auch die Menschenbabys in etwa fünfzehn Zentimeter langen, quaderförmigen ,Eiern‘ heranwuchsen…!

Einmal, als Tante mir eine Geschichte über Meisen vorgelesen und dabei ausführlich alles vom Nestbau bis zum Flüggewerden der Jungvögel erklärt hatte, platzte ich hochbeglückt heraus: „Nicht wahr, Tante, du hast früher auch zwei Eier ausgebrütet, solange bis Peter und ich ausgeschlüpft waren!“ Das ständige Zusammenleben mit ihr auch ausserhalb der Schulstunden hatte mich nämlich zu der Überzeugung gebracht, dass sie meine eigentliche Mutter sein müsse. Erst mit 10 Jahren wusste ich, unter wessen Herzen ich wirklich gewachsen war.

So gross ist die Welt

Zum achten Geburtstag bekam ich von Tante eine Pflanzenpressmappe. Nach einem langen, kalten Winter sah ich mit Freuden den Frühling nahen und konnte es kaum erwarten, bis sich in unserer waldreichen Umgebung herrliche Blumenteppiche ausbreiteten. Mit Eifer und Begeisterung gingen Tante und ich daran, die Pflanzen zu pressen und ihre Namen kennen zu lernen. Tante kaufte ein Pflanzenbestimmungsbuch und versuchte mit mir, die uns unbekannten Arten zu identifizieren. Diese Stunden zählten für mich zu den schönsten, da sie mich auf anschauliche und praktische Weise mit dem Leben in der Natur vertraut machten.

Wie und wo alles wuchs, wie aus Keimlingen zuerst zarte Wurzeln nach unten und dann feine Triebe nach oben sprossen und sich beim grösser Werden in blüten- und früchtetragende Pflanzen verwandelten, all das faszinierte mich sehr. Auch weshalb beispielsweise die Bienen über die weisse Blütenpracht der Obstbäume summten, machten mir Tantes eingehende Erläuterungen und ihre klaren Kreidezeichnungen an der Wandtafel verständlich.

Zum Thema ,Masse und Gewichte’ erteilte mir Tante eine spannende Unterrichtsstunde. Sie bastelte einen Massstab von einem Meter Länge und schritt mit diesem einen langen Wiesenpfad zwischen zwei Wäldchen ab. Ich half ihr beim Ausmessen und Zählen. Es war nicht ganz leicht, die Zahlen im Kopf zu behalten. Am Schluss waren wir stolz auf unsere gelungene Arbeit. Ich staunte sehr, dass wir die grosse Distanz selber hatten messen können. Ein anderes Mal wagten wir es mit einem zehn Meter langen Seil auf einer geraden Strasse. Ich hielt das eine Ende fest und Tante ging mit dem andern voran, bis das Seil straff war; dann drückte sie ihr Ende auf den Boden, und ich ging nun an ihr vorbei und tat dasselbe. So wechselten wir uns ab und zählten: zehn, zwanzig, dreissig, … hundert, hundertzehn, hundertzwanzig, … Einen ganzen Kilometer vermassen wir auf diese Weise, eine Länge, die mir damals ungeheuerlich vorkam.

Als Kind hatte ich die Vorstellung, die Welt sei flach und unendlich weit, der blaue Himmel eine Decke darüber, bestückt mit Mond und Sternen. Als Tante mir das Märchen von Frau Holle vorlas, glaubte ich, viele Kilometer unter der Erde sei noch eine Art Erdgeschoss mit einer herrlich grünen Landschaft und einem ähnlich blauen Himmel wie der unsere. Die Sonne wandere während des Tages über den Himmel und krieche dann abends durch einen riesigen Schacht hinunter ins Untergeschoss, von wo sie am Morgen durch einen zweiten Schacht auf der anderen Seite der Welt wieder hervorkomme.

Obschon ich unseren grossen Atlas immer wieder genüsslich betrachtete, anfänglich nur wegen der Farben, mit denen die Länder koloriert waren, dann, um überall nach der winzigen Schweiz zu suchen, wusste ich doch nichts von einer Kugelform unserer Welt, da wir zu Hause keinen Globus besassen. Und so bescherte mir die erste Bibelstunde bei Tante eine schlaflose Nacht, denn meine Vorstellungen waren so fest mit einer endlosen, flächigen Welt verknüpft, dass es mich schauderte, als ich von der unheimlichen Finsternis hörte, jener pechschwarzen Tiefe, in der es keine Sonne, keinen Mond und keine Sterne gab und die der Erschaffung der Erde vorausging.

Die Geschichte über das Paradies hingegen faszinierte mich bis zum Sündenfall. Dieser erschütterte mich, weil in meiner Phantasie das vertriebene Menschenpaar viele Kilometer durch die Einöde ziehen musste, die aus Sand, Steinen und Geröll bestand. Besorgt erkundigte ich mich bei Tante, wie denn Adam und Eva das Paradies verlassen hatten. „Sie sind zu Fuss gegangen!“ lautete ihre kurze und bündige Antwort.

Eines Abends inszenierte ich ein Schauspiel über „die Erschaffung der Welt“. Zuschauer waren die Familie, meine Grosseltern und unsere Hausangestellten. Die Schiebetüren dienten als Vorhang, der Salon wurde zur Bühne, über die die Dunkelheit vor der Schöpfung hereinbrach. Ich, als „lieber Gott“, knipste alle Lampen an, stellte die Zimmerpflanzen auf den Boden, dazwischen die Tiere aus Stoff oder Porzellan. Zuletzt platzierte ich einen schönen Apfel auf dem Gummibaum. Dann verschwand ich hinter dem Ohrensessel. Meine Mutter nahm auf mein Geheiss den Apfel, biss hinein und fühlte grosse Scham, bis ich „zürnend“ zum Vorschein kam und sie „vertrieb“…

Wie sieht so ein Känguru aus?

An verregneten Sonntagen sass ich oft mit meinen Kinderbüchern auf dem Sofa und schaute mir die Bilder an. Dabei waren es vor allem populäre Abenteuerbücher, die meine Kinderwelt eroberten. Ihnen verdanke ich es wohl, dass die Kängurus mit ihrem dicken Schwanz, dem Beutel und den kurzen Armen, die häufig darin vorkamen, sich mir mehr und mehr einprägten. Ich war acht Jahre alt, als wir im Basler Zoo eine ganze Weile vor dem Kängurugehege standen. Wieder versuchte Tante, mich auf die Kängurumütter mit den vollen Beuteln aufmerksam zu machen, indem sie ihren Rock mit den Händen ausdehnte. Ich beäugte jedes Tier genau, ohne aber die Bauchtasche mit den herausschauenden Jungen wahrzunehmen. Dafür verfolgte ich ihre eigentümliche Art der Fortbewegung, die es bei keiner anderen Tierart gibt: Zuerst beide Vorderpfoten nach vorn auf den Boden setzend, die Hinterbeine hebend, die sie dann auch nach vorne setzen, zuletzt den Schwanz zwischen den Hinterbeinen hindurchschiebend und gleichzeitig die Vorderpfoten wieder nach vorn setzend. Diese sonderbaren und dennoch geschmeidigen Hoppelbewegungen beeindruckten mich sehr. Obgleich das im Zoo Gesehene eine grosse innere Erregung bei mir ausgelöst hatte, so schwieg ich doch beharrlich, selbst dann noch, als wir im Zoorestaurant bei Tee und Kuchen sassen. Kein Wort kam über meine Lippen. Trotz verschiedenster Ablenkungen bewahrte ich die Flamme des Erlebnisses bis zum folgenden Abend in mir. Im Badezimmer dann probierte ich nach der Abendtoilette ganz für mich diese merkwürdige, seltsam elegante und faszinierende Fortbewegungsart! Einem Känguru fiel sie – dank seines starken Schwanzes, der den Körper stützt – gewiss leichter. Ich dagegen brachte nur ein unbeholfenes Hasengehoppel zustande.

Über der weissen Berglandschaft erstreckte sich das herrliche Blau des Himmels. Der meterhohe Pulverschnee glitzerte in den kräftigen Sonnenstrahlen, und die Schneekristalle tanzten als feinste Leuchtkügelchen über ihm. Ich war etwa acht Jahre alt. Vom Bergdorf kommend stapfte ich mit meiner Familie auf Umwegen heimwärts. In wenigen Stunden würde die Abenddämmerung uns einhüllen. Der lange, steile Weg wollte einfach nicht aufhören. Ich fühlte mich erschöpft, das machte mich übellaunig. So hielt ich meine Augen fest auf den Weg vor mir geheftet und blickte kaum zu einem der Mitgehenden auf. Die Strecke war von den vielen Schlittenfahrten stark und regelmässig gewellt. Brav lief ich mit meinen genagelten Bergschuhen, zwei Schritte steil, zwei Schritte flach, zwei Schritte steil, zwei Schritte flach und so fort. Das grelle Weiss der Schnees ringsum sowie die Eintönigkeit meiner Bewegungen versetzten mich in einen Zustand der Geistesabwesenheit, einer Trance ähnlich. Und so sah ich plötzlich vor mir auf dem Weg ein Känguru, das sich in derselben Richtung bewegte wie wir. In graziösem Zeitlupentempo stieg diese merkwürdige Gestalt hinauf, immer zuerst die beiden Vorderpfoten auf die Schwellenhöhe setzend, dann die Hinterfüsse hinaufhebend, während die untere Hälfte des muskulösen, langen Schwanzes den Hinterkörper hochstemmte und nachzog. Und dies Schwelle für Schwelle. Diese kräftigen, malerischen Eindrücke halfen mir über meine Müdigkeit hinweg, sodass ich es frohgemut bis nach oben schaffte. Natürlich war mir damals bereits bewusst, dass Kängurus nicht im Schnee leben*, ohne dass ich jedoch genau hätte sagen können, wo und wie sie wirklich lebten.

Meine starken Empfindungen für diese Tiere hatten nun einen festen Ankergrund gefunden. Nach aussen wurde dies jedoch noch nicht sichtbar, wo viele andere für mich wichtige Dinge in den Vordergrund traten. Da war zum Beispiel die Schule mit ihren täglichen Artikulations- bzw. Sprachübungen und anderen Unterrichtsfächern. Doch es konnte passieren, dass mir auf Spaziergängen Bilder von Kängurus vor mein geistiges Auge traten, die allerdings rasch wieder verschwanden. Diese ,Versiegelung‘ meines Interesses war vermutlich auch darin begründet, dass ich, wie andere Kinder auch, meine ganz persönlichen Wünsche und Sehnsüchte hatte. So war es einer meiner Herzenswünsche, mit ,normalen‘ Kindern in eine ganz normale Schule zu gehen. Auch wenn ich von Tante und meiner Familie gut und lieb umsorgt wurde, hatte ich doch oft mit Bitterkeit zu kämpfen, wenn mir mitunter sogar durch Schläge bedeutet wurde, folgsamer und weniger eigenwillig zu sein.

Eines Tages – ich war neun – besuchte ich mit Mama, Peter und Tante eine grosse Weihnachtsschau in einem Basler Kaufhaus. Darin gab es einen Zirkus mit mannshohen Figuren. Sie wurden von Motoren bewegt, die sich hinter den Kulissen befanden. Der groteske Anblick der Clowns flösste mir Furcht ein, und ich wimmerte leise vor mich hin.

Leicht erbost drückte Mama fest meine Hand. Still widmete ich mich weiter den Darbietungen und sah zu meiner Überraschung eine Parade aufrecht hüpfender Kängurus direkt an der Brüstung vorbeiziehen. Diese lieblich-anmutigen Gestalten beruhigten mich auf der Stelle. Doch ich verlor kein Wort darüber, so als müsse ich diese kostbaren Gefühle in der Tiefe meiner Seele vor der garstigen Aussenwelt beschützen und bewahren.

Einige Zeit darauf kam es zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis, das mich stark prägte und bis in mein späteres Leben als Känguruforscherin begleitete. Eines Sonntags ging ich allein mit meinem Vater in den Basler Zoo. Dort standen wir eine Weile vor dem Stall einer Kängurugruppe. Da richtete sich plötzlich eines der Tiere auf und warf seinen Oberkörper so weit nach hinten, dass es mich schauderte. Doch ich blieb tapfer und hielt mich still. Es folgten immer wieder Träume, in der diese ungeheure Erscheinung auftauchte. Sie liessen mich zusammenfahren, rissen mich oft aus dem Schlaf und bedrängten mein kindliches Gemüt mit der Frage, ob es auch bei den Kängurus Gut und Böse gäbe…

Erwachende Phantasie

Diese Gedanken wurden bald abgelöst durch andere Themen. So besichtigten Tante und ich mehrmals das Basler Völkerkundemuseum. Als Ergänzung dieser Besuche las sie mir Geschichten oder Märchen aus anderen Weltregionen vor. Dies war mein allerliebstes Schulfach, denn es lieferte mir den Stoff, den meine Phantasie, die so gerne ins Grenzenlose schweifte, benötigte.

Das, was ich im Museum von den dortigen Objekten der Naturvölker aufgenommen hatte, setzte ich daheim zeichnerisch oder malerisch in groteske und phantastische Darstellungen um. Tante gefiel dies weniger, und sie forderte mich zu ,sinnvollerem‘ Tun auf. Meiner Begeisterung tat das keinen Abbruch. Höchstwahrscheinlich lag es an meiner übersteigerten Einbildungskraft, die mir vorgaukelte, die Gesichtsmasken, Kostüme und Bekleidungen aus Holz, Stroh, Palmblättern, Ton oder Tierhäuten seien echte Gesichter aus Fleisch und Blut! Die Empfänglichkeit meiner Seele für diese Eindrücke war so stark, dass mich der Anblick eines schreitenden Schwarzen mit schirmartigen Kopf und an Stielen hängenden Glotzaugen masslos erschreckte und ich mich erst dann beruhigte, als ich seine Beine betrachtete und erkannte, dass sie sich von denen normaler Menschen nicht unterschieden.

Während des Krieges fielen die Kohlentransporte für unsere Zentralheizung aus. Darum wurden im Haus drei Holzöfen samt Ofenrohren installiert. Auch diese bereicherten meine Phantasie: Einmal zeichnete ich auf der ganzen Wandtafel waag- und senkrecht verlaufende Ofenrohre und dazu breitere Kammern voll Feuer. Dann viele Menschen, die blindlings durch die dunklen Rohre wanderten, bis sie plötzlich hinunter in das Feuer fielen. Lachend zeigte ich dies meiner Mutter. Aber sie rief mir nur erbittert zu: „Ich will nicht mehr hinschauen!“ Die heftige Reaktion verstand ich nicht, hatte ich doch überhaupt keine Ahnung von der Wirklichkeit der Judenvernichtung. Meine Mama meinte es gut, mir nichts davon zu erzählen, um mich nicht in panische Angst zu versetzen, eben weil sich meine Familie jeden Tag vor einem eventuellen plötzlichen Übertritt der Deutschen in die Schweiz fürchtete. Dennoch haftet dieser Phantasie eines Kindes etwas Mysteriöses an, ohne dass ich es ausdrücklich Hellsichtigkeit nennen möchte.

Meine grosse Liebe und Leidenschaft zu jener Zeit aber war das Theaterspielen, alleine oder mit anderen. Einige Stoffe, die ich zur Aufführung brachte, entstammten Märchen oder Marionettenspielen auf dem grossen Theater oder leiteten sich von Kinofilmen oder Bilderbüchern her. Doch meistens handelte es sich um von mir selbst erfundene Geschichten. So schleppte ich einmal in unserem Garten vor teils entsetzten, teils lachenden Zuschauern meinen Bruder, ganz in einen Bettbezug eingeknöpft, auf eine Erhöhung aus Stühlen und Brettern. Die Szene nannte ich: „Wie ein Räuber mit einem verschleppten Kind in eine Scheune zum Übernachten aufs Heu schleicht.“ Dass Peter während der ganzen Szene brav blieb und keinen Unwillen zeigte, bewahrte mich vor dem strafenden Eingriff der Zuschauenden. Als Kostümierung benutzte ich übrigens Stoffreste, die ich mit Wonne aus einer grossen Schachtel in der „Schatzkammer“ des obersten Stockwerkes herauswühlte. Ich nähte die passenden Stücke zusammen oder verwendete Sofaüberzüge. Zum Schminken bekam ich farbige Kreiden oder Mutters Lippenstifte. Ein anderes Mal führte ich vor dem ,Hauspublikum‘ eine ,Hexenschau‘ mit wilden Tänzen und wechselnder Verkleidung auf.

Doch bei diesen Hexenspielen* ging es in erster Linie um eine Überwindung meiner zahlreichen Ängste, die Ausdruck meiner kommunikativen Verunsicherung waren und an denen ich viele Jahre litt. So war es mir kaum möglich, alleine in einem Zimmer zu bleiben oder ins Dorf zum Einkaufen zu gehen. Unheimlich war es auch für mich, wenn ich wusste, dass sich niemand ausser mir in unserem grossen Einfamilienhaus befand. Ich fühlte mich dann irgendwie von Gespenstern ,umzingelt‘.

Bei den Pfadfindern

Eines Nachmittags besuchte ich zum ersten Mal mit Tante das historische Museum in Basel. Dort besichtigten wir den grossen Rittersaal, und Tante erklärte mir: „Schau, das sind die bösen Soldaten in ihren schweren Eisenanzügen; den Harnischen, die sie vor Hieben, Stichen und Schlägen schützten! Da, an den Wänden hängen die scharfen und spitzen Hellebarden, Morgensterne, Dolche, Degen, Armbrüste und Schutzschilder! Und dort stehen die Kanonen mit ihren schwarzen Kugeln zum Beschiessen der Häuser! Schau nur, die grossen Bilder der Kriege und der Schlachten!“

Mir wurden die vielen Requisiten und Darstellungen vom Schlagen, Töten und Blutvergiessen zu viel, und ich brauchte etliche Tage, um all dies irgendwie zu verarbeiten.

Einige Wochen später. An einem prächtigen Frühlingstag machten Tante und ich einen grossen Spaziergang. Dabei gingen wir von Haus zu Haus und läuteten, denn Tante sammelte Geld für das Rote Kreuz. Ich verfolgte ihre Tätigkeit sehr aufmerksam und fragte sie, um was es ginge. Sie begann lange, ausführlich und sehr vereinfacht über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen, jedoch ohne die Hintergründe zu erwähnen.

„Heute ist überall Krieg, nur nicht in der Schweiz. Die bösen deutschen Soldaten sind in viele Länder einmarschiert und machen mit ihren Kanonen viele, viele Häuser kaputt, schiessen oder schlagen viele Menschen tot. Viele Menschen und Kinder haben keine Häuser mehr, sind arm und haben zerrissene Kleider und Schuhe. Das ist sehr, sehr traurig. Wir müssen für die armen Menschen viel, viel Geld sammeln, damit sie wieder Häuser, Kleider und Essen bekommen können.“

„Haben die deutschen Soldaten auch Harnische an?“ fragte ich sofort. „Nein, es gibt keine Harnische mehr, sie sind viel zu schwer zum Tragen!“ sagte Tante ein wenig lächelnd.

Von diesem Tag an gehörte der Krieg zu meiner Welt, so dass ich plötzlich das Gefühl hatte, während des Krieges geboren worden zu sein. Noch wusste ich nicht, wann der Krieg begonnen hatte und glaubte, er werde niemals mehr aufhören. Die grauenvollen Bilder in den Zeitungen und die Erklärungen, die Tante mir gab, erschütterten mich zutiefst. Bei Tischgesprächen mündeten viele Fragen in die immerwährende Antwort: „Krieg, Krieg…“

Die militärischen Paraden, Märsche, Marschmusik und die einheitliche Bekleidung der Schweizer Soldaten faszinierten mich so sehr, dass ich oft davon träumte, selber in schmucker Uniform loszuziehen. Bei Ausflügen band ich mir jedes Mal das Kopftuch um Schultern und Taille, genau so, wie ich es bei den Soldaten mit ihren zusammengerollten Pelerinen gesehen hatte.

Gerade zehnjährig, entdeckte ich, dass auch Kinder uniformiert anzutreffen waren. Es waren Buben in khakifarbenen Hemden und Mädchen in blauen Blusen, beide mit cowboyartigen Hüten und farbenfrohen Krawatten. Von ihnen sprach ich nun jeden Tag, war es doch mein grösstes Verlangen, ihnen auch anzugehören.

Im Frühjahr 1944 trat ich glücklich und stolz der Pfadfinderinnen-Gruppe* „TROTZ ALLEM“, einer Sonderabteilung für Behinderte, bei. Schon während der Woche freute ich mich auf unsere Übungen am Samstagnachmittag, die in einem Lokal in Basel oder im Wald stattfanden. Dabei war mir der Gruss, ein Handzeichen am Hut, mit dem die Pfadfinder einander begrüssten, besonders wichtig. Ich lernte Spurenlesen, Feuer machen, Suppe kochen, sowie allerlei Spiele.

In unserem ersten Sommerlager ging mir der Anblick behinderter Pfadfinderinnen in Rollstühlen, mit Beinschienen und an Krücken, aber auch der der Blinden sehr zu Herzen, obgleich ich selbst zu ihnen gehörte. Anfangs glaubte ich, den anderen Pfadfinderinnen gegenüber nicht Fröhlichkeit, sondern frommes Mitleid zeigen zu müssen. So verschwand ich bei einem heiteren Spielabend unbemerkt aus dem Saal, verkleidete mich im Schlafraum und kehrte mit einem Heiligenschein aus einer gelben Pfadikrawatte als „Engel“ wieder zurück. Dann pflanzte ich mich direkt vor der grossen Schar auf, faltete die Hände und sprach in schwer verständlichen Worten ein Gebet für die Heilung aller ihrer Gebrechen! Ich stellte mir dabei vor, die Anwesenden würden sich nach meiner innigen Fürsprache wieder normal, ganz ohne Krücken, Beinschienen und Rollstühle, bewegen. Die Reaktion allerdings verblüffte mich, denn fast alle zeigten sich sehr erheitert! Erst mit der Zeit wurde mir bewusst, dass die meisten Behinderungen ein Leben lang unheilbar bleiben.

Vom ersten Augenblick an fühlte ich mich im Pfadfinder-Lager wie zuhause. Dies lag vor allem an der liebevollen Betreuung durch die Führerinnen und wohl auch an der etwas weniger strengen Erziehung, als ich sie vom Elternhaus her gewohnt war.

Hier ein von meiner Führerin leicht korrigierter Brief an meine Mama, der zeigt, welche Fortschritte im sprachlichen Ausdruck meinem neu errungenen Lebensgefühl zu danken waren:

„Liebe Mama,

ich danke vielmals für den Brief und das Paket. Viele Pfadfinderinnen haben eine blauen Pfadikleid. Ich muss es auch brauchen. Willst du ein Pfadikleid in Albanvorstadt 36 kaufen. Ich will Peter lieben, hüte Peter. Peter soll nicht tot werden und darf nicht über das Fenster bücken. Warst du auch schon in der Badeanstalt? Ich habe zu wenig Fehler, ich darf die Uniform behalten. Ich will immer gute Laune, gehorsam, Wort wahrsein. Ich muss nicht lügen. Wenn ich schreie, muss ich Angst haben. Ich bin glücklich. Ich kann schön schreiben und langsam sprechen. Sprache von Note 1–2 und schreiben 1–2. Ich bin immer dem ganzen Tag folgsam und sparsam. Alle Pfadi sparen heissen Wasser. Die Führerin dankt für Sparsam „merci“. Ich habe einen Pfadinamen bekommen. Er heisst: Bienli. Es ist schön in Adelboden. Wir haben Blumengeschenklein bekommen von Tante. OO, sagten manche Pfadi.

Viele liebe Grüsse von

Deine „Bienli“

Als Absender hatte ich anstelle meines Namens und der Lageradresse eine kleine Zeichnung gesetzt, die mich auf einer Panzersperre aus Beton zeigte. Viele Reihen dieser Panzersperren standen während des Krieges überall entlang der Schweizer Grenze, um Übertritte der Deutschen zu verhindern. Diese Gebilde besassen für mich etwas sehr Imponierendes, so dass auf ihnen zu stehen auch bedeutete, sich selber als eine gute und tapfere Pfadfinderin darzustellen.

Zehn Jahre blieb ich bei dieser Behinderten-Gruppe. Ich arbeitete mich nach oben, bis ich nach diversen bestandenen Prüfungen, die ihren sichtbaren Ausdruck in einer mit vielen Abzeichen bestückten blauen Bluse fanden, zuletzt Gruppenleiterin wurde.

Es war eine schöne Zeit. Viele Male erlebte ich Lager in den Bergen, einmal sogar in Holland am Meer. Wir kampierten wiederholt in romantischen Zelten und erlebten so manches Abenteuer. Weitere fünf Jahre war ich als einzige Behinderte treues Mitglied der nicht behinderten „Rangers“, einem der höheren Ränge, bei denen ich völlig akzeptiert wurde und einige ihrer Übungen auch selber leiten durfte.

Im Winter 1944/45 wuchs die Kriegsgefahr erneut. Fast jede Nacht konnten wir die Blitze des Gefechtsfeuers erblicken, die den Horizont erhellten. Tagsüber sah man ab und an aufsteigende Rauchwolken, die den Bombardierungen folgten. Es waren schwere Kämpfe, bei denen die Alliierten die Deutschen gewaltsam aus dem Elsass vertrieben und anschliessend in Deutschland einmarschierten. Die unheimlichen, vom Dröhnen der Bombengeschwader und den Explosionen beherrschten Nächte raubten uns allen den Schlaf. Wenn ich weinte, kam Tante zu mir herüber und beruhigte mich: „Die Guten vertreiben jetzt die bösen Deutschen ins Feuer.“

Aus Furcht vor Bombenangriffen war im grenznahen Gebiet des Nachts strenge Verdunklung angeordnet. In unserem Korridor und in der Toilette gab es aber keine Rollläden. So behalf man sich in der Dunkelheit mit dem Abdecken der Lampen oder mit blauen Glühbirnen. Dies löste jedoch bei mir solche Ängste aus, dass ich mich eine Zeitlang kaum mehr aufs „Örtchen“ traute.

Im Mai 1945 – wir sassen gerade beim Frühstück – sagte Mama: „Heute oder morgen wird der Krieg vorbei sein.“

Am folgenden Nachmittag fuhren Tante, Peter und ich mit dem Tram bis zur nahen Grenze, um die Endphase des Geschehens zu verfolgen. Doch es war nichts zu sehen. Es war ein prächtiger, warmer Tag, die Obstbäume blühten, die Felder, an denen wir entlang spazierten, waren herrlich grün. Auf unserer Fahrt mit dem Tram sahen wir von den Fenstern aus, was in der Stadt Basel vorging: Flüchtlingsströme, Leute beim Verteilen von Sonderzeitungen oder grossen Flugblättern, lebhaft diskutierende Menschen und vieles mehr. Ich glaube mich zu erinnern, im Tram fröhliche und jubelnde Fahrgäste erblickt zu haben. Ich weiss aber noch genau, dass Tante plötzlich zu mir sagte:

„Jetzt ist der Krieg zu Ende!“

Daheim zurück, fragte ich Tante und Mama, ob es nun morgen Orangen und Bananen geben werde, denn ich hatte es satt, jahrein, jahraus nur Äpfel und Birnen essen zu müssen. Sie entgegneten aber nur, die werde es noch lange nicht geben, da die Eisenbahnschienen zerstört seien und erst wieder aufgebaut werden müssten.

*Vor längerer Zeit entdeckte ich zu meiner Überraschung in einem alten Album ein Foto. Meine Mutter hatte es beschriftet: „Im Basler Zoo“. Zu sehen ist meine mit mir schwangere Mutter, die auf einer Bank vor einem mächtigen Baum sitzt. Sie ist damit beschäftigt, ein Jäckli für mich zu häkeln. An ihrer Seite sitzen meine Verwandten. Dieser Anblick berührte und fesselte mich auch gedanklich auf seltsame Weise. Erst wenige Jahre vor ihrem Tod gestand mir meine Mutter, dass sie in ihrer Jugendzeit überhaupt nichts von Kängurus gewusst habe, bis zu dem Zeitpunkt, als sie sie zum ersten Mal – vielleicht an jenem Tag – im Zoo sah. Ich versuchte sie auf’s genaueste auszufragen. Doch sie betonte immer wieder, sie könne sich an nichts mehr erinnern.

War jener Augenblick vielleicht ein magischer gewesen, in welchem der ,Geist der Kängurus4 über meine Mutter und damit auch über mich, die ich noch in ihrem Leib weilte, gekommen war… ? Diese Frage ist Anlass für wundervolle Spekulationen, eine gültige Antwort werde ich wohl nie bekommen.

*Wie überrascht war ich Jahrzehnte später, als ich durch Zufall erfuhr, dass im Französischen „Gold“ oder „golden“ „or“ hiess. Ähnlich „oro“ im Italienischen. So falsch hatte ich also damals mit meiner Charakterisierung der Sonne also nicht gelegen…

*Meinem Bruder, dessen Leben und dessen Schicksal mir und meiner Familie immer sehr nahe war, habe ich ein gesondertes Kapitel („Mein Bruder und ich“) gewidmet.

*Wie staunte ich, als ich 50 Jahre später beim Besuch eines kleinen Tierparks im schneebedeckten Berner Mittelland etliche zwerghafte, dunkelbraune Kängurus, so genannte tasmanische Wallabies, geschickt auf ihren Hinterbeinen durch das ca. 30 cm hohe Weiss hüpfen sah, wo sie hübsche Spuren hinterliessen. Es war für mich wie ein Traum. Doch begriff ich sofort, dass diese kleinen Vertreter wohl aus dem kälteren Süden Australiens, vielleicht sogar direkt von der Insel Tasmanien stammten, wo manchmal auch etwas Schnee liegt.

*Doch auch im fortgeschrittenen Alter hatte ich noch Freude am Mummenschanz. 1983 bei einem Künstler-Maskenball in Basel, trat ich noch einmal als Hexe in einem alten, seidenen, grüngestreiften Rock auf, den ich auf dem Flohmarkt erstanden hatte. Auf dem Kopf trug ich eine selbstgebastelte skurrile Krone aus Draht und Perlen. Mein ganzes Gesicht hatte ich fuchsrot bemalt, die Wangen mit senkrechten weissen Streifen versehen und meiner Nasenspitze einen pechschwarzen Punkt verpasst. Diese gewiss etwas sonderbare „Maskierung“ hätte allerdings nur ein Eingeweihter verstehen können, entsprach sie doch, wenngleich etwas stilisiert, in ihrer Gestaltung dem Aussehen des roten Riesenkängurus. Doch ich hütete mich etwas davon zu verraten aus der begründeten Furcht, irgendeine spasshafte Bemerkung könne meine Gefühle verletzen. Aber genau diese waren mir heilig.

*In der Schweiz nennt man die Pfadfinder allgemein „Pfadis.“