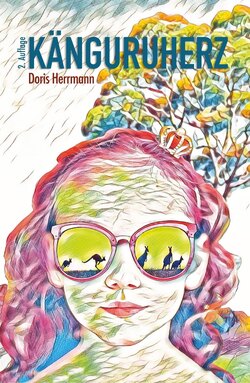

Читать книгу Känguruherz - Doris Herrmann - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеIn ihren Bann gezogen

Es durchfuhr mich wie ein Blitz!

Einen Tag nach Kriegsende weihte mich Tante zum ersten Mal eingehender in die Hintergründe der Entstehung des zweiten Weltkriegs ein. Zu diesem Zweck nahm sie mich mit in ihr Schlafzimmer und zeigte mir auf der an die Wand genagelten grossen Weltkarte die Kriegsgebiete. Bei dieser Gelegenheit lehrte sie mich auch gleich die fünf Kontinente, wobei sie zuletzt auf eine riesige, purpurrote Insel wies und sagte: „Das ist Australien.“ Ich betrachtete dieses konturenreiche Gebilde, das mir nicht nur völlig fremd, sondern auch als ein am Rande der Welt gelegenes Gebiet erschien, von dem ich nicht einmal hätte sagen können, ob es dort Lebewesen gab. Und doch prägte sich mir der Anblick dieser seltsamen Insel fest ein, wurde wie ein Samenkorn in eine Furche meines Gedächtnisses gelegt. Wie sehr Australien einmal zu einer Art Lebensmittelpunkt für mich werden sollte, ahnte ich damals natürlich noch nicht.

An einem schönen, strahlenden Maitag setzte sich Tante mir gegenüber an den Tisch, öffnete das Schullesebuch und blickte mich munter lächelnd an:„Heute habe ich eine lange Zoogeschichte für dich.“ Sie las sie mir vor, und ich sprach das, was ich von ihren Lippen Wort für Wort ablas, nach.* Trotz des mühevollen Vorgangs ermüdete ich nicht. Im Gegenteil, ich genoss diese spannende Tiergeschichte. Da war zuerst von Affen die Rede, dann von Elefanten, darauf kamen die Raubtiere und viele andere Zoobewohner.

Obwohl viele Tiere an die Reihe kamen, hätte ich doch keinem von ihnen besondere Beachtung geschenkt, wäre nicht plötzlich ein seit langem in Vergessenheit geratenes Exemplar wieder aufgetaucht: Das KÄNGURU! Bei diesem Wort blickte mich Tante heiter an und vollführte mit den Händen Kängurusprünge. Dabei zeigte sie, welch hohe Sätze dieses Tier sogar mit vollem Beutel machen kann. Ich lachte fröhlich mit, weil sich die Stimmung im Unterricht auf so unerwartete Weise belebte.

Einige Tage später besuchten wir das Naturhistorische Museum. Tante gab mir die Schulaufgabe, verschiedene Tiere zu zeichnen, was mich nicht sonderlich reizte. Als ich schliesslich etliche Zeichnungen angefertigt hatte, packten wir alles zusammen. Gerade wollte ich dem Ausgang zustreben, da fühlte ich plötzlich, wie mich Tante leicht am Arm stupste und mir bedeutete, nochmals mit ihr zurückzugehen. Sie stellte meinen Schemel vor eine Vitrine und forderte mich mit verschmitztem Lächeln auf, zuallerletzt noch dieses eine Tier zu zeichnen. Es war ein Känguru! Zunächst unwillig setzte ich mich hin und zeichnete. Tante war nicht ganz zufrieden mit meiner Darstellung, nahm selber den Bleistift zur Hand und korrigierte die Umrisse. Dann gab sie mir den Auftrag abzuschreiben, was auf dem Täfelchen stand. Also kritzelte ich den Text darunter – und kam dabei aus der Verwunderung kaum heraus, denn dort stand, dass Kängurus nur von Pflanzen lebten.

„Fressen sie etwa auch Tulpen, Schlüsselblumen und Sonnenblumen?“ fragte ich. „Du weisst doch, sie fressen nur Gras!“ erwiderte Tante stirnrunzelnd.

Wenige Tage darauf waren wir wieder im Zoo. Tante eilte vor mir her, eine Liste der Tiere in der Hand, die sie mir zeigen wollte. In raschem Tempo ging es an vielen Gehegen vorüber, auch an denen der Kängurus. Dennoch konnte ich nicht widerstehen und warf einen raschen Blick zu ihnen hinüber. Und da durchfuhr es mich wie ein Blitz! Es mag seltsam klingen, aber genau so war es. Unwillkürlich machte ich einen Luftsprung. Der innere Funke war zur Flamme geworden, die innige Verbindung mit den Kängurus hergestellt! Und so sollte es fortan bleiben.

Anderntags gingen wir bei strahlendem Sonnenschein spazieren. Plötzlich hielt ich im Laufen inne und fing an über die Wasserpfützen zu hüpfen, dass meine Zöpfe nur so flogen. „Känguru, Känguru!“ rief Tante heiter, sobald ich mich nach ihr umdrehte.

Heute kann ich sagen, dass meine übergrosse Zuneigung erst dadurch richtig gefördert wurde, dass jemand diese mit Sympathie und Frohsinn begleitete, wie Tante dies tat.

Nun ging es auch in unseren Schulstunden munterer zu, und bei jeder sich bietenden Gelegenheit redete ich über Kängurus. Bald waren Wandtafel, Schulhefte, Zeitungsränder, ja sogar das Trottoir voll von ihren Abbildungen. Durch entsprechende Übung gelang es mir bald, die Darstellung hüpfender, stehender und spielender Kängurus, mit vollem oder leerem Beutel, zeichnerisch zu verfeinern. Bei Spaziergängen hüpfte ich über die Wiesen oder in den Wald, bis Tante mir zurief, ein Känguru sei durchgebrannt und sie müsse heute Abend den Wärter benachrichtigen, denn es springe in den Matten umher…

Ich wollte nun alles über dieses Tier möglichst ganz genau wissen. So unterbrach ich einmal unsere Handarbeitsstunde mit der mich brennend beschäftigenden Frage, wieso das Kängurubaby im Beutel so gut versorgt sei und was es da drinnen eigentlich tue. (Ein Thema, an dem ich später einmal wissenschaftlich arbeiten sollte.) Tante starrte mich sprachlos an und überlegte einen Moment. Dann beschied sie mir, ich solle erst die Häkelarbeit beenden, danach werde sie mir etwas zeigen. Meine Spannung wuchs. Sie brachte das seit meiner frühen Kindheit unvergessene „Schmeils Tierleben“ und blätterte darin herum, bis sie gefunden hatte, wonach sie suchte.

„Das Junge kommt als winziges Wesen von kaum zwei Zentimetern auf die Welt und wird von der Kängurumutter mit den Lippen von unten (dies erläuterte Tante nicht näher) bis ins Innere des Beutels getragen. Darin saugt es Milch, bis es grösser wird und zum ersten Mal nach sieben Monaten herausschaut.“

Fassungslos blickte ich Tante an, ausserstande, das Ungewöhnliche dieses Geburtsvorgangs zu begreifen. Tante zeigte mir nun die Abbildung eines neugeborenen, fötusartigen Kängurus. Wochenlang beschäftigte mich dieses Wunder, denn als nichts Anderes erschien mir die Pflege durch die Kängurumutter.

Ein ferner Kontinent taucht auf

Ich fragte Tante nach dem Herkunftsland der Kängurus, worauf sie, ohne zu überlegen sagte, dies liege in Afrika. Doch beim nächsten Besuch im Naturhistorischen Museum entdeckte ich auf der geographischen Tafel als Heimatangabe eine grosse, scharlachrot markierte Insel, unter der ich las: Australien.

An einem Sonntagmorgen vergnügte ich mich mit Papa am Frühstückstisch. Fröhlich lächelte ich ihn an. Er hob seine Augenbrauen und musterte mich, als ahne er, dass ich etwas im Schilde führte. Nach kurzem Zögern fasste ich mir ein Herz: „Wenn ich in Australien bin, packe ich die Kängurus, streichle sie und füttere sie mit Gras.“

Mit zusammengezogenen Stirnfalten sah er mich an: „Du kannst die Kängurus niemals anfassen und streicheln. Sie sind sehr scheu und springen ganz schnell fort!“

„Ich werde ihnen aber nachrennen, vielleicht kann ich sie fangen…“, entgegnete ich fest überzeugt.

Eine Bekannte meiner Mutter, die bei uns zu Besuch weilte, erzählte, ihr Vater sei im Jahre 1900 in Australien gewesen, wo er mit dem Handel von Schafwolle zu tun hatte. Er sichtete damals eine grosse Herde Kängurus, die aber rasch verschwand. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich durch die Lektüre von Abenteuergeschichten den Eindruck gewonnen, Kängurus seien menschenfreundliche und zutrauliche Tiere. Und nun das! Diese Neuigkeiten waren so fremd wie niederschmetternd für mich. Doch damit konnte und wollte ich mich nicht abfinden. Australien blieb mein Traumland, auch wenn eine nahe Begegnung mit den Kängurus nun in unerreichbare Ferne gerückt schien. Hinzu kam, dass die Reisekosten in den Nachkriegsjahren astronomisch hoch waren, so dass all dies vorerst eine schöne Phantasie bleiben musste. Also deponierte ich jeden Geldschein, den ich ersparte, auf der Bank.

Bin ich selber ein Känguru?!

Sommerferien in den Bergen. Tante und ich wanderten am Abbachfall vorbei und weiter hinauf. Während wir auf die schönen Alpwiesen hinunter blickten, fragte ich mich und dann auch Tante, ob ein Känguru wohl dort hinunterhüpfen könne. Lachend erklärte sie mir, dass es wohl in den Tod spränge, da es viel zu steil und zu weit sei. Dass solch eine Einschätzung durchaus trügerisch sein kann, habe ich Jahrzehnte später in Australien erlebt.

Bei uns daheim ging es von der Haustür über eine ziemlich steile Treppe hinab bis zum Gartentor. Infolge meiner geburtsbedingten Gleichgewichtsprobleme war ich hier stets ängstlich und daher besonders vorsichtig, bis Tante eines Tages rief: „Doris, schau! Wie schnell die Kinder hinunter springen! Du machst es zu langsam! Hopp, hopp, geh mit und mach‘ es so wie sie…!“

Ich sah, dass alle anderen tatsächlich lange vor mir unten angelangt waren. Da, mit einem Mal, fühlte ich den Stachel des Ehrgeizes in mir. Ich wollte und ich würde mit ihnen mithalten! Dadurch innerlich angespornt, begann ich den anderen Kindern nachzueifern. Bald schon gelang es mir, räumliche Hindernisse zu überwinden oder geschickt zu umgehen. Auch mein Tempo war bald so schnell wie das ihre. Beherzt und voller Übermut nahm auch ich nun mit känguruähnlichen Sätzen mehrere Stufen auf einmal den Hang hinunter oder hüpfte waghalsig auf dem Weg ins Dorf über einen kleinen Bach, ohne ins Wasser zu fallen. Sogar Sprünge von einer mehr als einen Meter hohen Mauer oder über die Heustocken während der Erntezeit waren kein Problem mehr für mich!

Zu meinem Geburtstag schenkte mir Tante ein winziges, holzgeschnitztes Känguru. Ich war glücklich und studierte es sorgsam von allen Seiten. Sehr bald schon hatte ich seine Form verinnerlicht, und „schnitzte“ nun bei jedem Abendessen Kängurus aus Hartkäse oder knetete sie aus Brot. So entstand eine „Dekoration“, die bei meinen Tischgenossen teils Entzücken, teils Missfallen erregte. Bei einem Abendessen verkündete ich plötzlich, dass draussen im Gang zwei Kängurus herum hüpften und stampfte lange mit den Füssen. „Du sollst nicht laut sein.“ schimpfte meine Mama, worauf ich frech lachend betonte: „Es ist aber doch wahr, die Kängurus hüpfen draussen herum!“

Traf ich zufällig auf Kängurubilder oder -geschichten in einer Illustrierten, so gab ich mir grosse Mühe, meine Erregung zu verbergen. Trotzdem bemerkten es die anderen sofort und machten sich über mich lustig. Das kränkte mich, denn es berührte mein intensives, intimes Empfinden.

Kontakte mit dem Judentum

Es waren ausgelassene und fröhliche Tage, bevölkert von realen und fiktiven Kängurus, ihren Abbildungen und meinen Vorstellungen, aber auch konkreten Begegnungen mit ihnen im Zoo. Sogar in meinen Träumen tauchten sie nun auf.

Doch eines Abends brach die schicksalhafte Wirklichkeit des Lebens in unsere Familie hinein, ihre Schatten auch über mich werfend. Nach einem Abendessen las meine Mama mit tief ernstem Gesicht einen langen Brief, in dem viele Wörter von der Zensur schwarz durchgestrichen worden waren. Sofort bemerkte ich ihre Sorge und fragte sie, worum es ginge. Ganz offen erklärte sie mir, dies sei endlich der ersten Brief ihrer Verwandten aus Holland, die mit Ausnahme meines Grossonkels das Konzentrationslager Bergen-Belsen überlebt hatten und nun völlig mittellos in die Heimat zurückkehrt waren. Mama meinte, sie müsse mit Papa darüber sprechen, wie ihnen zu helfen sei. Ich begriff von alldem nichts, zumal ich meinte, der Krieg sei vorbei. Meine Mama bestätigte dies, erklärte mir aber dann in einer für mich verständlichen Ausdrucksweise, dass die Nationalsozialisten Millionen von Menschen in Konzentrationslager verschleppt und dort getötet hatten, in der Hauptsache Juden. Erst durch diese langen, mühevollen Erklärungen wurde mir bewusst, dass auch wir Juden waren. Meine eigene jüdische Identität realisierte ich erst im Alter von elf Jahren. Bis dato war ich sozusagen in einem christlichen „Kokon“ aufgewachsen, der vor allem von Tante, ihrer Familie, unseren Dienstmädchen und Nachbarn und natürlich den Pfadis „gewebt“ worden war. Dabei hatten auch die Bilder und Dekorationen bei christlichen Festtagen eine grosse Rolle gespielt. Von einer jüdischen Atmosphäre in unserer Familie hatte ich bis dahin nur wenig gespürt, obwohl ich die religiösen jüdischen Riten und Zeremonien bei unseren Verwandten schon gesehen hatte. Doch deren Bedeutung blieb mir zunächst verborgen.

Noch ohne den Sinn des Geschehens zu erfassen, hatte ich mit etwa fünf Jahren etwas erlebt, was mich besonders gefesselt hatte: das allmorgendliche Gebet meines Grossvaters mütterlicherseits. Ich beobachtete ihn, wie er am frühen Morgen aus seinem Schlafzimmer trat, sich den Tallith (Gebetsmantel) umlegte, die Tefillin (Gebetsriemen mit der schwarzen Kapsel) auf seinem Kopf befestigte und den zweiten Riemen der anderen Kapsel um seinen linken Arm wickelte, um dann, mit einer Hand ein noch von den Urgrosseltern stammendes Buch haltend, sich mehrmals zu verbeugen. Von dieser geheimnisvollen Prozedur inspiriert, versuchte ich selber, meinen Kopf und meinen Arm mit Schnüren oder Schuhriemen zu umwickeln…

Jahre später erschien mein Grosspapa eines Tages weder zum Frühstück noch zum Mittagessen, was mir ungewöhnlich vorkam. Zum Abendessen war er wieder da, worüber ich hocherfreut war. Ich fragte ihn, wo er gewesen sei. Er antwortete etwas, das ich nicht verstand. Ich schaute fragend zu Tante, die mir anstelle von „Synagoge“, einem für mich noch schwer entzifferbaren Wort, kurz und bündig sagte: „…in der Kirche!“ Es muss wohl an Yom Kippur (Versöhnungstag) gewesen sein, einem Feiertag, dessen Sinn mir erst einige Jahre später aufging. Ich weiss auch noch, wie er mir einmal sein Gebetbuch vor die Augen hielt und es mich nicht wenig verblüffte, dass ihm diese merkwürdig fremden Buchstaben des Hebräischen so vertraut waren.

Mama und ich unterhielten uns nun oft über unser eigenes Judentum. Schliesslich beschloss sie, die jüdischen Traditionen daheim wieder mehr zu beleben. Immer wieder – besonders während des Krieges – war ihr empfohlen worden, sich christlich taufen zu lassen oder gar auszuwandern, und sie fühlte sich ein wenig verloren in einer fast ausschliesslich christlichen Umwelt.

Ein halbes Jahr verbrachte Hanni, eine holländische Verwandte, bei uns. Es waren knapp 8 Monate nach ihrer Befreiung aus dem Konzentrationslager vergangen, und Hanni mit ihren glatten, blonden Haaren war sehr mager und befand sich noch immer in einer kränklichen Verfassung. Doch dank der familiären Wärme und der guten Versorgung bei uns konnte sie rasch genesen.

Wir waren beide 11 Jahre alt, doch einem noch recht unerfahrenen und kindlichen Mädchen wie mir blieb Hannis Trauma verborgen. Ihr Leiden war für mich unsichtbar. Es versteckte sich hinter ihrer Fröhlichkeit und ihrem Lachen. Von meiner Mama gab es oft Schelte, so zum Beispiel verbunden mit dem Hinweis, Hanni sei immer fleissig im Haushalt und helfe überall, während ich unwillig und mürrisch sei. Sehr bald verständigten wir beiden uns ohne Probleme in der Lautsprache, und ich versuchte, auch bei ihr eine Begeisterung für die Kängurus zu erwecken. Sie konnte sich jedoch nicht für diese Tiere erwärmen. Doch bewies sie mir ihre Sympathie, indem sie mir immer wieder mit selbstgedichteten, lustigen Sprüchen über meine „Manie“ Freude machte. Einmal, als ich mit Grippe im Bett lag, bekam ich eine Platte mit vielen geräucherten Sprotten, die ich jedoch zurückwies. Da kicherte Hanni und schrieb auf die Wandtafel: „Die Kängurus hätten sicher geschwind alles aufgefressen.“ Dagegen lernte ich durch sie das jüdische Symbol des Davidsterns kennen. Hanni zeichnete mit mir viele solcher Sterne und schrieb zu meiner allergrössten Freude jeweils hübsch in deren Mitte: „Känguru“!

Bald schon erkannte ich bei Hanni eine religiöse Lebensweise, die es in meiner Familie nicht gab. Wir lebten als assimilierte, nicht als orthodoxe Juden. Tante erklärte mir, dass Hanni am Samstag nicht strickte oder im Haushalt half, weil für sie der Samstag der Sonntag war. Von nun wollte auch ich den Sabbat heiligen und am Sonntag arbeiten. Doch das fiel mir schwer. Ich werde auf diese Dinge später noch ausführlich eingehen.

Als Hanni wieder daheim bei ihrer Familie in Holland war, schickte mich Mama zum Religionsunterricht bei einer jüdischen Lehrerin. Bald schon konnte ich recht gut hebräisch lesen und auch schreiben, jedoch nicht sprechen. Voller Begeisterung bedeckte ich nun alles mit hebräischen Buchstaben, sogar die Schulhefte und die Wandtafel. Vor allem schrieb ich natürlich immer wieder den Namen meines liebsten Tieres, als wünschte ich, es in meine neu entdeckte Religion irgendwie magisch einzubinden.

Vor meinem ersten Besuch eines Gottesdienstes in einer Synagoge sagte mir Mama, dass wir nun in die „jüdische Kirche“ gingen. Doch schon bald prägte sich mir das Wort „Synagoge“ tief und fest ein. Drinnen im Gebetshaus fühlte ich mich sofort in vertrauter Umgebung, als ich die Thora, die Thorarollen und die im Tallith betenden Männer erblickte. Das Ablesen der auf die Wände und die Kuppeldecke gemalten hebräischen Buchstaben beseelte mich. Die farbigen, orientalisch gemusterten Fenster liessen mein Herz höher schlagen. Ich liebte es, diesem morgenländischen Volk anzugehören. Allerdings staunte ich sehr darüber, dass hier – wie in allen Synagogen – die Orgel fehlte. Doch spürte ich oft den Gesang des Chores neben der Thora. Die würdevolle Haltung des auf der hohen Kanzel predigenden Rabbiners war Achtung gebietend und machte grossen Eindruck auf mich. Bei den Besuchen der Gottesdienste an jüdischen Feiertagen machte mir Mama leise die Predigten verständlich, die mir tief in die Seele drangen. Hier fühlte ich mich völlig anders als sonst im Alltag: Die Stille, in der ich allein war und das Lesen deutschsprachiger Gebetbücher – ich konnte natürlich nichts vom Vorbeter oder dem leisen Gemurmel der Mitbetenden hören –, all dies war schön und ergreifend und Balsam für meine Seele, und ich empfand in diesen Augenblicken eine grosse Nähe zu allen Kreaturen in Gottes Natur.

An einem Sonntag im Sommer kam mein Papa erhobenen Hauptes auf mich zu und erklärte mir ein wenig pathetisch, dass unser heutiger Zoobesuch ausfallen müsse. Denn in einer Stunde werde Rabbiner Weil mit seiner Frau uns besuchen. Ich solle Mama helfen, im Garten den Tisch für die Getränke und Snacks zu decken. Ausserdem ermahnte er mich, artig zu sein und nicht über Kängurus zu reden, denn, dies betonte er ausdrücklich, diese Leute seien sehr fromm! Überhaupt wurde ich immer wieder dringlich gebeten, die Hausangehörigen und meine Kameraden nicht mit meinen Kängurugeschichten zu langweilen. Zugegeben, dies fiel mir nicht leicht.

Während der Unterhaltung meiner Eltern mit dem Rabbinerehepaar fühlte ich mich durch die Anstandsregeln bedrängt und geknebelt. Im Lauf der Zeit jedoch begann ich mich für diesen Rabbiner zu begeistern, nicht zuletzt wegen seiner schönen Predigten in der Synagoge, die Mama mir übersetzte. Jahre später ermunterte mich Mama, dem Angebot Rabbiner Weils zu folgen und beim Dekorieren der Laubhütte im Synagogenhof zum traditionellen Laubhüttenfest zu helfen. Nach langem Zögern stimmte ich zu und war anderntags, direkt nach meinem Zoobesuch, dabei um mitzuhelfen. Ich wagte es jedoch nicht, mich beim Rabbiner für den mir möglicherweise anhaftenden „Känguruduft“ zu entschuldigen. Konnte der Rabbiner diesen überhaupt wahrnehmen? Hatten die Aromen der Trauben, Nüsse und herbstlichen Blätter diesen übertönt? Jedenfalls lud er mich im Beisein von Mama zum Dank für meinen Fleiss zum festlichen Mittagsmahl in die Hütte ein. Ich wagte kaum einzuwilligen, bis er schmunzelnd sagte: „Ich werde Sie bestimmt nicht fressen!“ Dies besiegte meine Hemmungen, und so durfte ich voller Freude und Stolz auf einem „Ehrenplatz“ neben dem Rabbiner sitzen. Ob er wohl etwas wusste von meinem Kängurufimmel?

Eines Nachts träumte ich, ich befände mich auf dem Wege zur Synagoge. Da plötzlich spürte ich eine Stimme von oben, die mir sagte, dass es mir streng verboten sei, für die Kängurus zu beten.

Voller Unruhe berichtete ich am folgenden Morgen meiner Mama davon. Doch sie beruhigte mich liebevoll, dass ich für alle Geschöpfe Gottes beten dürfe.

Als fleissige Beterin las ich in der Synagoge viele Seiten des dicken Gebetbuchs. Jedes Mal, wenn ich auf das Wort „Tier“ stiess, spürte ich starkes Herzklopfen, das von meinem Traum herrührte. Und wenn ich zu dem von mir besonders tief empfundenen Satz kam: „…die Berge hüpfen wie Widder…“, überfiel mich blitzartig ein „Hauch“ der Kängurus, so dass mich von Kopf bis Fuss ein Kribbeln durchlief.

Doch irgendwie musste das Wissen um mein besonderes Verhältnis zu den Kängurus vom inzwischen verstorbenen Rabbiner Weil auf seinen Nachfolger übergegangen sein. Ja, es war Rabbiner Adler, der Mama und mich zum Sederabend (Vorabend vom Pessach) eingeladen hatte. Auf dem festlich gedeckten Tisch fand ich an meinem Platz ein kostbares Geschenk, das mich sprachlos machte: Es war eine Brosche in Form eines Kängurus aus schwarzem Email mit eingelegten Opalstückchen. Eine Aufmerksamkeit vom Rabbiner selber! Diese Geste erfüllte mich mit Dankbarkeit, war sie doch Sinnbild für die endgültige Versöhnung zwischen der geliebten Religion und den so geliebten Tieren.

Meinen Eltern wurde meine übergrosse Zuneigung zu den Kängurus irgendwann zuviel, und sie bedrängten mich, meiner Liebe zu diesen Tieren ein für allemal Adieu zu sagen. Doch das fruchtete nichts. Es blieb, wie es war, auch wenn Papa mir immer wieder zu erklären versuchte, dass der liebe Gott noch andere Tiere geschaffen habe, nicht nur die Kängurus…

*Dies ist das für einen Hörbehinderten allerwichtigste Training.