Читать книгу Medusas Ende - Elisa Scheer - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

DI, 21.10.2003

ОглавлениеIch schaffte es tatsächlich, wenn auch nur mit Müh und Not und in übler Laune, weil auch noch mein Duschgel zur Neige ging. Zu Aldi musste ich also auch mal wieder und dort das Billigste kaufen, was ich finden konnte. Ich strich mir zwischen zwei Heften schnell ein Brot mit dünner Leberwurst und packte es ein, dann eilte ich mit Schultasche und Jutesack voller Hefte zum Bus, stieg am Stadtring um und fuhr zur Schule. Zehn nach acht.

„Sie kommen aber spät“, begrüßte mich die Bernrieder schon an der Lehrerzimmertür. „Ich fange erst zur zweiten Stunde an“, verteidigte ich mich.

„Na und? Pflichtbewusste Kollegen treten jeden Morgen um sieben an. Mir scheint, Sie nehmen diesen Beruf nicht ernst genug. Das ist hier kein billiger Job.“

„Ein billiger Job würde aber wenigstens bezahlt“, fuhr ich sie an und drängte mich an ihr vorbei. „Was wollen Sie damit denn behaupten?“, fragte sie scharf. „Dass ich bis jetzt von diesem Scheißstaat noch keinen Cent gesehen habe. Wenn das so weiter geht, muss ich mir wirklich einen Job suchen. Einen richtigen Job“, fügte ich hinzu.

„Und was ist das, was Sie hier angeblich tun?“

„Eine ehrenamtliche Tätigkeit“, schnappte ich und begann in gebückter Haltung meine Tasche auszupacken. „Was machen Sie denn da? Sie können ihren Krempel doch hier nicht im Weg stehen lassen! Dass junge Kollegen so gar keinen Sinn für Rücksicht haben...“

„Und wo soll ich mit meinem Zeug hin? Ich habe weder einen Platz am Tisch noch einen Stuhl, von einem Schränkchen ganz zu schweigen.“

„Mein Gott, nehmen Sie Ihren unordentlichen Kram eben mit in den Unterricht und bauen Sie hier keine Stolperfallen. Und ein Job, wie Sie sagen, kommt gar nicht in Frage. Nebenberufliche Tätigkeiten müssen Sie genehmigen lassen, und ich werde dafür sorgen, dass Dr. Silberbauer Ihnen diese Genehmigung versagt. Konzentrieren Sie sich lieber auf Ihre Arbeit, das schadet Ihnen bestimmt nicht.“

Ich stand da in meinem schäbigen Anorak, beide Taschen umgehängt, und rührte mich nicht. „Und wovon soll ich meine Miete zahlen?“

„Tja... wenn Sie voreilig bereits eine Wohnung mieten, bevor Ihre Position amtlich ist – das ist ja wohl nicht unser Problem, oder? Dass die jungen Leute immer sofort ihre Eltern im Stich lassen müssen... was stehen Sie so dumm da?“

Ich antwortete nicht, sondern starrte aus dem Fenster und hoffte, mich so weit bezähmen zu können, dass ich weder zu heulen anfing noch dieser dummen Schnepfe die verdiente Ohrfeige verpasste.

„Hören Sie nicht? Warum stehen Sie hier so dämlich herum?“

„Was ist denn hier los? Warum setzen Sie sich nicht, Frau Prinz?“ Der Stellvertreter, Jörndl. „Wohin denn? Ich habe hier keinen Platz, und da ich meine Taschen nicht abstellen darf, bleibe ich jetzt hier im Anorak stehen, bis es endlich läutet und ich in meine Klasse gehen kann.“

„Ach so? Naja, dann... Frau Bernrieder, was dieses Sprachlabor betrifft, daraus könnte man ein wunderbares Klassenzi -“

„Kommt nicht in Frage“, unterbrach sie ihn. „das Sprachlabor ist vor wenigen Jahren für teures Geld eingerichtet worden. Daraus machen Sie kein Klassenzimmer!“

„Aber niemand benutzt es! Es ist dreißig Jahre alt! Und wir brauchen den Raum dringendst!“

„Lösen Sie den Videoraum auf. Die ewige Fernseherei ist sowieso schädlich für die Kinder. Und Sie scheren Sich jetzt hier endlich aus dem Weg!“, fuhr sie mich an.

„Der Videoraum wird aber wenigstens genutzt. Und es gibt auch gute Dokumentarfilme“, wandte Jörndl schwächlich ein. Ich stellte mich in eine Ecke, im Anorak schwitzend, und wunderte mich. Wer war hier eigentlich der Chef? Wieso sagten er und Silberbauer nicht einfach: „Das Sprachlabor kommt weg, basta!“

„Mir egal. Das Sprachlabor bleibt. Sie sind ja immer noch da!“

„Wo soll ich auch hin?“, fuhr ich sie an.

„Wir sollten hier noch zwei Tische aufstellen“, dachte Jörndl halblaut nach.

„Nein!“, fauchte die Bernrieder. „Hier ist es voll genug, man kann sich schon kaum noch bewegen, auch ohne dass sich unverschämte neue Kollegen unnötig breit machen.“

„Blöde Kuh“, dachte ich mir. „Wenigstens ein paar zusätzliche Stühle“, schlug Jörndl vor. „Überflüssig!“, behauptete sie, zornrot im Gesicht.

Ich überlegte, was ich der Frau eigentlich getan hatte. Seit der allerersten Konferenz am so genannten nullten Schultag konnte sie mich nicht ausstehen.

„Ach Quatsch“, sagte jemand hinter mir. „Neben mir ist noch ein bisschen Platz. Herr Jörndl, ein paar zusätzliche Stühle wären wirklich nicht schlecht.“

Ich drehte mich um. Frau Tetzner, Latein und Englisch. Sehr mütterlich und ein bisschen verschusselt, soweit ich es bisher mitbekommen hatte. Ich lächelte sie an. „Das wäre natürlich toll. Ich würde Sie auch gar nicht stören, nur meine Sachen aufstapeln. Viel Platz bräuchte ich auch nicht, ganz bestimmt. Korrigieren tue ich zu Hause.“

„Ich sag´s dem Hausmeister!“

Jörndl entfloh, anscheinend hatte er Angst vor der Bernrieder. Sie war aber auch eine formidable Erscheinung: groß, gut aussehend, blondtoupiert, kühle blaue Augen, die arme Schüler sicher in Panik versetzen konnten. Ich schätzte sie auf Anfang vierzig – warum redete sie immer daher, als hätte sie in den Siebzigern hier schon unterrichtet? Sprachlabor – das war doch völlig veraltet, so wie programmiertes Lernen.

Die Tetzner zeigte mir ihren Platz und schob einen Stapel Metamorphosen und mehrere Schulaufgaben, Extemporalien und Rundschreiben zusammen. „So, hier können Sie ihre Sachen ablegen! Fühlen Sie sich ruhig wie zu Hause!“ Selig stellte ich Tasche und Jutebeutel ab und zog endlich den viel zu warmen Anorak aus, hängte ihn in den Schrank (natürlich ohne Bügel, die gehörten bestimmt alle der Bernrieder) und rannte, um die Angabe für die 11 b zu kopieren. Kaum war ich damit fertig, läutete es auch schon. Viertel vor neun, Beginn der zweiten Stunde.

Gott sei Dank! In den Klassenzimmern fühlte ich mich wirklich wohl. Dass ich nach der großen Pause wieder eine Freistunde hatte, stellte direkt ein Problem dar. Ich konnte noch einiges kopieren, aber es war zum Beispiel nicht möglich, schon mit der Korrektur des Extemporale zu beginnen, weil in dieser Stunde Frau Tetzner ihren Tischanteil selbst brauchte. Also streifte ich etwas herrenlos herum, las, was am schwarzen Brett hing (das meiste stammte noch aus dem letzten Schuljahr) und beobachtete unauffällig die herumsitzenden Kollegen. Meine Geißel, Frau Bernrieder, war glücklicherweise im Unterricht.

Frau Neumeister und Frau Geppner unterhielten sich über die örtlichen Großmärkte und die alte Frage Öko oder superbillig?, klagten dann über ihre miesen Gehälter, wie sie sich aus Steuerklasse V ergaben und verglichen, welcher Ehemann die bessere Karriere gemacht und wessen Kinder die schlaueren waren.

Wallner korrigierte etwas. Ich beobachtete ihn unauffällig. Direkt hässlich war er nicht, und ganz offensichtlich auch nicht besonders alt, vielleicht Anfang dreißig. Wieso hatte so jemand es nötig, Anfänger zu schikanieren? Konnte er sich nicht mehr an seine eigene Anfangszeit erinnern?

Jörndl saß in einer Ecke und starrte – eigentlich wie immer – stirnrunzelnd auf den Raumplan. Suchte er immer noch nach zusätzlichen Klassenzimmern, damit die Zehnten nicht mehr wandern mussten? Wieso konnte die Bernrieder ihn so abbürsten? War er denn in solchen Fragen nicht weisungsbefugt? Die Bernrieder schien hier so etwas wie eine heimliche Chefin zu sein, aber warum, verstand ich nicht. Eine besondere offizielle Funktion besaß sie nicht, sie war nicht Fachbetreuerin (das hätte mir auch gerade noch gefehlt, sie gab nämlich wie ich Deutsch und Geschichte, und außerdem noch Englisch) und keine Mitarbeiterin im Direktorat. Dort gab es zwar eine Frau, Anne Hausmann, nicht viel älter als ich, aber die war seit Schuljahrsanfang krank, ich hatte sie noch gar nicht gesehen.

Die Bernrieder machte sich anscheinend hauptsächlich generell wichtig und war außerdem für den Schüleraustausch zuständig. Na, hoffentlich benahm sie sich im Ausland etwas verbindlicher!

In einer anderen Ecke saß Herr Kelchow und las irgendetwas Französisches. Schöner Mann, wirklich. Braune Haare, exzellent geschnitten, an den Schläfen dekorativ angegraut, markante Züge. Und immer so toll angezogen! Alle anderen trugen Jeans, T-Shirt oder Sweatshirt und darüber vielleicht noch ein Jackett, er aber war in einen richtigen Anzug gekleidet, anthrazit mit passendem blassgrauem Hemd und einer grausilbernen Krawatte. Mit Krawattennadel! Sehr elegant.

Er sah auf, als hätte er meinen Blick gespürt, sah blicklos durch mich hindurch und senkte die Augen wieder. Ich war für so einen wohl gar nicht vorhanden? Oder er fand mich schrecklich, was mein Outfit betraf. Gut, ich hatte nun mal rote Haare und ziemlich wilde Locken, aber ich hatte sie doch sowieso schon zurückgebunden. Und Jeans, T-Shirt und einen Blazer trug ich auch. Was hätte ich auch sonst anziehen sollen, so viel gab mein Schrank gar nicht her. Ein Kostüm, wie es die Bernrieder zu tragen pflegte, hatte ich überhaupt nicht, so etwas hatte ich mir nicht einmal fürs Mündliche leisten können. Für die Schule hatte ich drei Hosen, zwei Blazer und einen kleinen Stapel bessere T-Shirts. Die älteren und die Jeans mit der aufgescheuerten Innennaht waren fürs Wochenende gedacht. Für den Januar hatte ich noch zwei Wollpullis in Reserve und für ganz heiße Sommertage ein Blümchenkleid, zu dem ich aber keine passenden Schuhe besaß. Damit war meine Garderobe fertig umrissen.

Aber deshalb musste der Kelchow nicht so tun, als existierte ich nicht!

Die Tetzner lächelte mir zu und vertiefte sich wieder in ihre Korrekturen. Kurz vor dem Ende der Freistunde kam Nadja herein, winkte mir zu und ließ mit einem theatralischen Seufzer einen Stapel Biologiebücher auf einen Tisch fallen.

„Dort sitzt aber Herr Geyer“, monierte Kelchow sofort.

Nadja strich sich die dunklen Haare aus der Stirn. „Im Moment aber nicht, also kann ich den Stapel hier ja wohl parken, bis der Hausmeister zwei Zusatztische aufgestellt hat. So pingelig ist Herr Geyer nun auch wieder nicht.“

Kelchow musterte sie mit gerunzelter Stirn – nicht einmal das entstellte ihn – und vertiefte sich wieder in sein Buch. Die Tür ging auf und Verena Ernst kam herein. „Hi, Nadja. Ich sag dir, diese 8a... unglaublich, die haben bis heute das Ausklammern nicht verstanden. Aber keiner von diesem kuhäugigen Haufen! Guck dir das mal an!“ Sie glitt anmutig zu Boden und begann in ihrer Tasche zu wühlen. Die Bernrieder kam kurz nach ihr herein und zeterte sofort los: „Müssen Sie sich so ordinär auf dem Boden wälzen? Das ist hier doch keine Peepshow!“

Die Ernst sah lieblich zu ihr auf, die langen schwarzen Haare umwallten sie dekorativ. „Kennen Sie sich mit Peepshows so gut aus? Im Übrigen sitze ich hier exakt in der Pose der kleinen Seejungfrau, und der werden Sie doch wohl nichts unterstellen wollen?“

Aus der Ecke, in der Wallner saß, kam ein leises Prusten, aber als ist kurz hinsah, korrigierte er immer noch völlig absorbiert. Musste wohl ein unterdrückter Nieser gewesen sein. Nadja fügte nachdenklich hinzu. „Hat man die kleine Seejungfrau nicht vor kurzem in die Luft gesprengt? Vielleicht war das jemand, dem sie zu ordinär war, so wie sie da mitten im Hafen saß... waren Sie damals nicht gerade in Kopenhagen, Frau Bernrieder?“

Die Bernrieder schnaubte entrüstet und breitete ihren Kram auf ihrem persönlichen Platz aus, der gut für drei Leute gereicht hätte. Die Ernst sah ihr immer noch mit lieblicher Miene nach. Das konnte sie gut, das war mir schon aufgefallen – ein Gesicht wie die Herzkönigin, nur das spöttische Funkeln in den Augen passte nicht dazu. In ihrem schwarzen Anzug saß sie wirklich in fast königlicher Haltung da, es fehlte bloß noch ein Glas Champagner statt des Matheheftes in der erhobenen Hand. Ich amüsierte mich still; laut zu lachen traute ich mich nicht, um den Zorn der Bernrieder nicht auf mich zu ziehen.

Den erregte jetzt Nadja, weil ihre Biobücher auf Geyers Platz lagen.

„Das habe ich ihr auch schon gesagt“, meldete Kelchow sich sofort zu Wort.

„Der Franz ist doch die ganze Woche auf Fortbildung“, mischte sich die Tetzner ein, „da hat er bestimmt nichts dagegen, wenn der arme heimatlose Nachwuchs seinen Platz kurz ausleiht. Aber der Hausmeister bringt ja nachher ein paar weitere Tische.“

„Was?“, regte sich Bernrieder sofort wieder auf. „Ich hab doch deutlich gesagt, dass ich dagegen bin!“

„Roma locuta, causa finita ?“, ließ sich Jörndl in seiner Ecke vernehmen. „Manchmal gibt es eben wichtigere Erwägungen als Ihre persönlichen Vorlieben, Frau Bernrieder.“ Sie starrte ihn mit einem Blick an, unter dem er eigentlich zu Stein hätte erstarren müssen. Ich erwartete, jeden Moment Schlangen aus der wohltoupierten Frisur züngeln zu sehen. Jörndl schluckte, starrte aber tapfer zurück. Der erste Sklave muckte auf? Das war ja hochinteressant!

„Das Zimmer ist aber tatsächlich schon ziemlich überfüllt“, gab Kelchow zu bedenken und warf der Ernst, Nadja und mir einen angewiderten Blick zu.

„Und, was soll ich machen? Alle jungen Kollegen entlassen? Jeder muss hier einen Platz haben. Wenn Sie großzügige Weite wünschen, bauen Sie zu Hause Ihre Arbeitszimmer um. Das Albertinum platzt aus allen Nähten, und das macht vor dem Lehrerzimmer auch nicht Halt. Ich kann´s nicht ändern. Und, Frau Bernrieder -“

„Was denn jetzt noch? Haben Sie nicht schon genug Unheil angerichtet?“, fauchte die zurück. „Das Sprachlabor wird aufgelöst. Anweisung vom Chef.“ Damit stand er auf und wandte sich zur Tür. „Was?“ Das war ein eindeutiges Kreischen. Bröckelte jetzt die damenhafte Tünche? Ich hatte mir ja immer schon gedacht, dass die Megäre bei der Bernrieder verdammt schnell zum Vorschein kam!

„Ich geh sofort zum Chef!“ Jörndl grinste in der Tür. „Der ist bis Donnerstag weg. Direktorentagung. Tut mir ehrlich Leid.“

Wir alle starrten die Bernrieder an und warteten darauf, dass schwarze Wölkchen aus ihren wohlgeformten Ohren quollen, aber wir wurden enttäuscht. Sie straffte sich, packte allerlei Kram in ihren schicken Aktenkoffer und verließ das Lehrerzimmer – in tadelloser Haltung.

Ich sah auf die Uhr. Noch zwei Minuten. Dann sollte ich wohl auch mal...

Mit der neunten Klasse hatte ich wie immer viel Spaß. Sie stellten sich zwar bei der Diskussion über die Vor- und Nachteile der Verfassung von 1871 ein bisschen dumm an und hatten von Wahlrecht noch keinen Schimmer, aber sie bemühten sich redlich und stellten eine Menge Fragen, die ich geduldig beantwortete. Wir trugen Mehrheitswahlrecht, Verhältniswahlrecht und Gewaltenteilung ins Grundwissenheft ein, verfassten einen übersichtlichen Hefteintrag und studierten zwei Quellen, dann enteilte ich, um der Siebten die Freuden der Grundherrschaft nahe zu bringen. Keine leichte Aufgabe – einen normalen Zwölfjährigen konnte das eigentlich nicht interessieren.

Den Fronhof malten sie noch gerne ins Heft. Sie sammelten auch noch willig Einzelheiten zum Leben des abhängigen Bauern aus einem Text im Buch, aber dann kam doch die unvermeidliche Frage: „Wozu brauchen wir´n das?“

„Stellt euch mal vor, jemand macht euch so ein Angebot. Keine Sorgen mehr, ihr werdet ernährt, aber dafür müsst ihr ab und zu für euren Schutzherrn arbeiten.“

„So was wie Schutzgeld?“, fragte Tobias.

„Ja, so ähnlich. Die Mafiastrukturen sind wohl gar nicht so anders. Würdet ihr euch darauf einlassen?“

Hm... Darüber mussten sie erst nachdenken, was aber sehr schnell nach dem Motto Ich hab da mal ´nen Krimi gesehen, da haben sie lauter Chinalokale abgefackelt, weil die Besitzer nicht zahlen wollten aus dem Ruder lief. Ob die Grundherren ihre Bauern auch abgefackelt hätten, wollten sie dann wissen.

„Nein. Den Hof konnten sie doch noch brauchen, für einen anderen Bauern, und den ungehorsamen Vorpächter rauswerfen. Dann konnte er verhungern. Oder doch in den Krieg ziehen. Das war ja wohl hart genug.“

Nein, nicht für die Siebtklässler. Die wollten Blut sehen! Alles in allem eine amüsante Stunde, und sie hatten tatsächlich was zum Nachdenken. Allerdings war ich mir sicher, dass ich bei der nächsten Ausfrage mehr über Chinalokale als über Fronhöfe zu hören kriegen würde. Das Lernziel wohl doch nicht ganz erreicht?

Bis Viertel nach eins unterhielt ich mich im fast ausgestorbenen Lehrerzimmer mit Nadja, die ebenfalls auf ihren Nachmittagsunterricht wartete, über die Frage, wer das Duell gewinnen würde – Jörndl oder Bernrieder. Nadja setzte auf die Bernrieder: „Die hat bis jetzt noch jeden klein gekriegt. Wie, weiß ich auch nicht.“

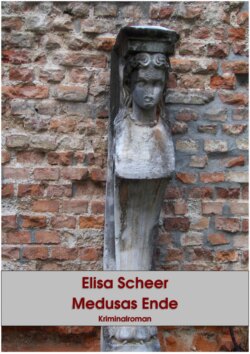

„Die reinste Medusa“, seufzte ich, „aber der Jörndl war doch wirklich tapfer. Ich setze auf ihn.“

„Um einen Müsliriegel?“

Das war ein fairer Einsatz. „Medusa ist ein guter Name für die Bernrieder“, fand Nadja dann. „Man braucht hier ohnehin für alle Leute Decknamen, sonst kann man sich das Maul nicht in Ruhe über sie zerreißen.“

„Was hast du jetzt noch?“

„K 13, Grundkurs Chemie. Ich hoffe bloß, ich kann noch allen ausreden, ausgerechnet in Chemie schriftlich Abitur zu machen. Die sind so nett, alle miteinander – aber absolut nicht vorzeigbar. Lieb, aber schlicht. Verwechseln Fettsäuren mit Fetten, können kein Periodensystem lesen... ein Trauerspiel. Na, wenigstens tauchen sie im Allgemeinen pünktlich und vollzählig auf.“

„Meine sind ziemlich gut. Ein paar haben wirklich politisches Interesse und stellen intelligente Fragen. Ein paar Dumpfbacken sitzen natürlich auch in der letzten Reihe. Geschichte ist ja Pflicht.“

Nadja nickte. „Und Chemie erspart einem Physik. Du schleppst immer ein paar Desinteressierte mit. Die sitzen hier warm und trocken ihre Zeit ab und kassieren am Ende ihr Abitur fast für lau. Irgendwas stimmt am System nicht.“

Da hatte sie leider nicht ganz Unrecht. Ich sah auf die Uhr und machte mich auf in den obersten Stock, in dem mein Grundkurs auf mich wartete. Die lobenden Worte hätte ich mir sparen können, ärgerte ich mich hinterher, heute hatten die Leistungskurse Mathe und Griechisch Klausur geschrieben, und fast alle meine Teilnehmer waren unkonzentriert und studierten immer noch voller Reue ihre Angaben. An Bismarcks Politik hatten sie heute kein Interesse.

Hinterher stopfte ich wieder alles in meine Tasche, holte im Lehrerzimmer meinen Anorak und schleppte mich zur Bushaltestelle. Ich war schon wieder reif für ein Mittagschläfchen, aber vorher musste ich unbedingt meine letzten Schätze verkaufen und den Erlös auf mein Konto einzahlen. Und die Aufsätze der Neunten lagen auch noch herum, die wollte ich ihnen doch morgen zurückgeben... Und das Ex aus der Elften... gut, die hatte ich erst wieder am Freitag in der achten Stunde. Hatten andere Leute eigentlich auch so einen unmöglichen Stundenplan?

Der Bus kam, und sobald ich eingestiegen war, merkte ich, dass in der letzten Reihe ein Penner überwinterte. Es roch mehr als streng, aber der arme Kerl tat mir doch Leid, also beschwerte ich mich nicht. Ich beschränkte mich darauf, mir einen Platz möglichst weit vorne zu suchen und aus der Anoraktasche ein uraltes, aber extrastarkes Pfefferminz zu fischen, das meinen Geruchssinn vorübergehend lahm legte. Wach machte es auch, stellte ich erfreut fest, stieg am Bahnhof mit neuer Munterkeit um und erwischte tatsächlich noch den Zwölfer nach Selling.

Der Inhaber des Gold- und Silberankaufs betrachtete meine gesammelten Schätze eher verächtlich. „Das ist nur ganz dünnes Gold“, behauptete er von den beiden Ringen. „Und die Steine – das sind ja nur Brösel. Der Zuckerlöffel ist ganz nett, aber Interessenten gibt es dafür zurzeit auch kaum. Sie wissen ja, die Wirtschaftslage. Geht Ihnen wohl selber so?“

„Nicht direkt. Ich arbeite beim Staat, aber der zahlt nicht.“

„Dann könnten Sie Ihre Erbstücke doch auch einfach verpfänden und wieder auslösen, wenn Sie Ihr Gehalt gekriegt haben“, schlug er vor.

Ich überlegte kurz. „Nein. Die bucklige Verwandtschaft hat nie was für mich getan, außer das bisschen Tand abgedrückt, wenn es gar nicht anders ging, und außerdem sind sie alle längst tot und ich mag keinen unnützen Kram rumliegen lassen.“ Ich raffte meine Schätze wieder zusammen. „Können Sie mir jemand anderen empfehlen, der daran Interesse hätte?“

„Ich habe nicht gesagt, dass ich kein Interesse hätte. Ich kann nur nicht besonders viel zahlen. Der Materialwert ist nicht eben berauschend. Hundertsiebzig, insgesamt?“

„Zweihundert“, versuchte ich mich im Feilschen. Er zog verächtlich die Oberlippe hoch. Für ein gut sitzendes Gebiss reichten seine Einkünfte offenbar nicht – was waren das denn für Draculazähne?

„Hundertachtzig“, bot er mir an.

Wir einigten uns auf hundertfünfundachtzig, ich schob ihm die letzten Reste Familienbesitz über den Tresen und sortierte die verknitterten Euroscheine sorgfältig ein, dann bedankte ich mich strahlend und eilte zur Bank, wo ich hundertfünfzig Euro sofort auf mein Konto einzahlte. Fünfunddreißig durfte ich behalten, einundzwanzig hatte ich noch gehabt, machte sechsundsiebzig, also den Lebensunterhalt für fünfzehn Tage. Damit musste ich also bis zum fünften November hinkommen. Wenn ich natürlich pro Tag nur vier Euro ausgab, würde ich bis zum neunten November reichen. Zu essen und zu trinken hatte ich noch – ach ja, Duschbad!

Bei Aldi gab es eine Riesenflasche für 99 Cent, Klasse!

Ich eilte beschwingt nach Hause, angelte mir die kleine Blechdose aus dem Regal, die ein englisches Cottage darstellen sollte – Mitbringsel von irgendeiner Tante aus meinen Kindertagen – stellte fest, dass sie außer ein paar Staubflusen und einer verbogenen Büroklammer nichts enthielt, säuberte sie und legte drei Euro und einen Cent hinein. Wenn ich den Überschuss jeden Tag aufhob – vielleicht reichte ich sogar bis Mitte November? Mein Konto würde das allerdings auch nicht retten. Vielleicht, wenn ich eine Schulbescheinigung bei der Bank vorlegte? Aber wahrscheinlich würde mich Silberbauer nur irritiert mustern. Der schwebte derartig über alltäglichem Kleinkram, er wusste wahrscheinlich gar nicht, was ein Bankkonto war. Jedenfalls sah er aus wie einer, der die niederen Dinge von seiner Frau erledigen ließ.

Ich beschloss, trotzdem morgen einmal nachzufragen. Jetzt stand aber Korrigieren auf dem Programm! Das übliche Leberwurstbrot kauend, machte ich mich an die Mappen, monierte die schlampige Heftführung, fehlende bzw. unausgefüllte Arbeitsblätter und die zum Teil recht klägliche Gestaltung der Protokollversuche. Spaß machte das keinen, und als ich die Hälfte durchhatte und feststellen musste, dass es schon wieder dunkel war, kam ich mir schon sehr ausgebeutet vor. Alle anderen hatten jetzt Feierabend – und ich? Ich hatte noch fünfzehn Mappen vor mir.

Kleine Pause! Hatte ich nicht irgendwo eine Liste des Kollegiums? Wo wohnten Nadja und Verena Ernst eigentlich? Und diese unsägliche Bernrieder? Ich suchte in meiner allgemeinen Mappe herum und förderte die Liste schließlich zutage. Name, Vorname, Dienstrang, Adresse, Telefon, Autokennzeichen – damit sich kein Unbefugter auf dem Lehrerparkplatz breit machte, wahrscheinlich. Nadja Thiemig, StRin, Tiepolostraße 13. Gar nicht so weit weg, zwischen Bahnhof und Malerviertel. Die bezog ja auch schon mindestens seit zwei Jahren ein anständiges Gehalt, da konnte man sich schon eine menschenwürdige Wohnung leisten.

Verena Ernst, StRin z.A., Welsergasse 9. Aha, ein Altstadtfreak. Auch nicht schlecht. Was die Wohnung taugte, konnte man daraus allerdings nicht ablesen, in den Gassen der Altstadt gab es billige, unrenovierte Altbauten genauso wie wunderbar sanierte Riesenwohnungen mit Stuckdecken, imposante Penthousewohnungen und Lofts mit Parkett und Lastenaufzug.

Christa Bernrieder, OStRin, Benediktsweg 4. Das musste in Mönchberg sein. Auch nicht schlecht.

Und ich hauste in diesem winzigen Kabuff in Selling! Andererseits war die Wohnung echt billig und eigentlich ganz nett. Das Haus war in einigermaßen gutem Zustand, wenn auch nicht mehr so wie in den Siebzigern, die Nebenkosten waren niedrig, und der Bus hielt fast vor dem Haus. Außerdem gab es um die Ecke einen Aldi und einen billigen Drogeriemarkt, dazu eine der vier Städtischen Bibliotheken Leisenbergs. Was wollte ich eigentlich mehr? Vollgestopft war die Wohnung auch nicht gerade, weil ich ja kaum etwas besaß. War das nicht ein ziemlich wünschenswerter Zustand? Die Buchhandlungen waren voll von „Entrümpeln Sie Ihr Leben“ - Ratgebern: das Geld konnte ich mir schon mal sparen!

Bügeln sollte ich allerdings.

Nein, erst die nächsten – naja, fünf Mappen. Ich quälte mich von Mappe zu Mappe, entwarf zwischendurch eine Deutschstunde für die Neunte und durfte schließlich mein Bügelbrett aufbauen. Radio hörend bügelte ich meine T-Shirts, räumte alles weg und nahm mir die nächsten fünf Mappen vor.

Hunger! Was hatte ich denn noch im Haus? Ein paar Fertigsuppen, einige Fünfminutenterrinen, die mal im Sonderangebot gewesen waren, Brot und Leberwurst, einen halben Beutel geschälte Minikarotten.

Ich steckte den Wasserkocher ein und riss eine der Terrinen auf, dann kehrte ich mit den Karotten an den Schreibtisch zurück und korrigierte lustlos weiter. Wie sollte das bloß weiter gehen? Ich war noch nicht einmal auf Lebenszeit verbeamtet (das dauerte ja auch noch drei Jahre) und hasste das Korrigieren jetzt schon?

Schluss mit dem Selbstmitleid! Ich war freiwillig Deutschlehrerin geworden, jetzt musste ich da eben durch. In Zukunft würde ich einfach besser planen, damit ich pro Woche nur ein Ex und einen Heftestapel hatte. Und irgendwann würden auch meine Feinde an Macht verlieren und ich bekäme vielleicht einen netten Stundenplan mit nur zwei Deutschklassen...

Eigentlich ging es mir saugut, redete ich mir halblaut vor und schlug die nächste Mappe auf, immerhin hatte ich eine Wohnung, das konnte nicht jeder von sich behaupten. Und einen Job, der mir sicher war! Vor ein paar Jahren kriegten nur die Allerbesten eine Planstelle, jetzt waren die Zeiten wieder etwas besser, und davon hatte ich profitiert. 2,15 war schließlich keine Traumnote. Ich klappte die Mappe zu und nahm mir die nächste vor. Äh, der Wasserkocher! Ich goss die Terrine auf, rührte um und drückte den Aludeckel wieder fest, dann kehrte ich zu meiner Mappe zurück.

Außerdem hätte ich ja auch eine Stelle in München kriegen können, der totale Albtraum. Da hätte ich mir nicht einmal einen Schlafplatz unter den Isarbrücken leisten können! Oder im Bayerischen Wald, da, wo ich ein halbes Jahr als Referendarin gewesen war. Gut, die Mieten waren geschenkt, aber es war schon sehr ländlich gewesen... nicht mein Fall.

Das zweite Halbjahr im Schwäbischen hatte mir eigentlich ganz gut gefallen, eine nette Schule, eine überschaubare hügelige Kleinstadt – und schwäbische Preisgestaltung, was mir sehr entgegenkam. Und dann wieder zurück zur Ausbildung nach Leisenberg, wo ich mir natürlich eine neue Wohnung suchen musste. Das Miniappartement war eigentlich ein Glücksfall gewesen, genauso wie die Ausbildung am Leopoldinum. Da hätte ich gerne eine Stelle gekriegt, aber die hatten leider keinen Bedarf, die hatten schon jede Menge junge Lehrer und niemanden, der in Pension ging und ersetzt werden musste.

Ganz im Gegensatz zum Albertinum mit seinem großenteils überalterten Kollegium! Nächstes Heft... Andererseits war das vielleicht auch wieder ein Glücksfall – in den nächsten Jahren gingen sicher einige Fossilien in Pension.

Wie alt war die Bernrieder eigentlich genau? Vielleicht war sie ja schon viel älter als Anfang vierzig und hatte sich nur gut gehalten? Wo konnte ich das rauskriegen?

Zurück zum Heft! Immerhin war das schon Nummer 27, nur noch vier Mappen lagen neben meinem linken Ellbogen. Und die Terrine musste jetzt auch fertig sein! Ich löffelte langsam und genüsslicher, als es der etwas pampige Inhalt verdiente. Wie immer hatte ich doch nicht gründlich genug umgerührt und stieß auf dem Grund auf einen Klumpen Saucenpulver mit sehr penetrantem Pilzgeschmack.

Satt und einigermaßen zufrieden ackerte ich die letzten vier Mappen durch, steckte den ganzen Stapel in die Jutetasche, notierte mir einige Gedanken zur morgigen Stunde in der K12, freute mich, dass ich die Geschichtsstunde aus der neunten Klasse morgen in der anderen Neunten noch einmal verwenden konnte, und streckte mich wohlig. Eigentlich ging es mir doch wirklich prima – und ich hatte alles korrigiert! War ich nicht gut?

Dafür war es jetzt aber auch schon halb zehn. Das hieß, dass ich noch eine halbe Stunde lesen durfte, um morgen nicht zu müde zu sein.