Читать книгу Im Prinzip Liebe. Goethe, Marianne von Willemer und der West-östliche Divan - Elisabeth Binder - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеNur wenige Wochen waren es, die Goethe im Spätsommer 1815 im Kreis der Willemers, des Frankfurter Bankiers Johann Jakob und seiner jungen Frau Marianne, zubrachte. Erst in deren Landhaus, der Gerbermühle bei Frankfurt, dann in ihrem Stadthaus. Zuletzt ein kurzes Wiedersehen in Heidelberg. Ein Gang zum Heidelberger Schloss …

Der Rest war Erinnerung. War Hoffnung, eine von Marianne jahrelang sehnsuchtsvoll gepflegte: »So hoffen wir von einem Sommer zum andern, Sie, wenn auch nur auf kurze Zeit, zu sehen.« Es blieb jedoch bei dem Briefwechsel, bis zu Goethes Tod.

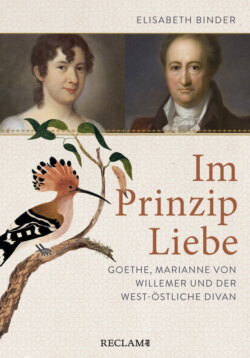

Marianne von Willemer (zu diesem Zeitpunkt allerdings noch Marianne Jung). Pastellbild von Johann Jacob de Lose, 1809

Über jene Wochen der Nähe, der Neigung, des Spiels mit dem Feuer der Liebe, das, in lyrische Wechselrede verwandelt, als Buch Suleika in den West-östlichen Divan einging, ist schon viel geforscht und geschrieben worden. Und längst hat diese Liebesbeziehung ihren besonderen Platz in Goethes Biographie. Von ihr weiß man, auch wenn man vom Divan sonst nicht allzu viel weiß. Und doch ist sie ohne das Liebeskunstwerk der Gedichte gar nicht zu verstehen. An dem allerdings noch ein anderer Dichter maßgeblich Anteil hatte: Mohammed Schemsed-din Hafis, um 1320 in Schiras geboren. Da es Goethe war, der Marianne mit dessen Werk bekannt machte, muss man erst einmal seinem bis dahin einsamen Weg auf den Spuren des persischen Sängers folgen.

Dass dieser Weg nicht nur zu dem Dichter führte, sondern in eine ganze Welt, eine östliche, vom Islam geprägte, die, in einem globalisierten Alltag nahegerückt, zu einem politischen Thema geworden ist, das die öffentlichen Debatten bewegt wie kaum ein anderes, gibt ihm heute eine besondere Aktualität. Nicht dass man Goethes Position als Argument in diese Debatten ohne weiteres einführen könnte. Zwar stammt der Vers von ihm: »Orient und Okzident / Sind nicht mehr zu trennen«. Das klingt prophetisch, stammt aber aus einer Zeit, als es eine Migration von Ost nach West noch nicht gab, also auch nicht die Herausforderungen einer tatsächlich zusammenwachsenden Welt, in der die Gräben mitunter tiefer scheinen als je zuvor.

Trotzdem hat Goethes kosmopolitisches Denken bis heute etwas Bestechendes. Und es tut gut, gelegentlich einen Blick auf seinen Freimut zu werfen. Auf die Bewunderung, die er dem persischen Dichter zollt, die Begeisterung, mit der er sich von diesem inspirieren lässt, den heiteren Respekt, mit dem er dessen Kultur begegnet, die Freude, die ihm dieser Austausch bereitet. Vor allem auf die Dichtung, die aus all dem entspringt: den West-östlichen Divan. Von dem Hugo von Hofmannsthal einmal schreibt, dass darin »die Wunderwelt nicht sowohl des Orients als einer großen weltliebenden Seele sich aufschlägt«.

Dass aber Goethe 1814, als er des Hafis’ Diwan entdeckte, in diesen »Osten« regelrecht flüchtete, wenn auch bloß in der Phantasie, steht in einem eigentümlichen Kontrast zur aktuellen Situation. Das Wort »Flucht« ist im West-östlichen Divan ein programmatisches. Was sie veranlasste, entfaltet gleich das Eröffnungsgedicht mit dem Titel Hegire (der eben »Flucht« bedeutet). Es ist nicht nur der Zusammenbruch der alten, überlebten Ordnungen in Europa, der von der französischen Revolution gewaltsam angestoßen und von Napoleon letztlich nicht gebannt, sondern durch seine Eroberungsfeldzüge und sein Scheitern am Ende ins Weltgeschichtliche gesteigert wurde. Es ist auch die politische Gesinnung in Deutschland, die während der Befreiungskriege entstand: eine patriotische Begeisterung und romantische Rückbesinnung auf die mythischen Wurzeln einer deutsch-christlichen Identität, in der es Goethe zunehmend unbehaglich wurde.

Der »Weltbürger« in ihm suchte nach Weite. Einst fand er sie in Italien. In diesem späteren Moment seines Lebens war es die Beschäftigung mit der Kultur des Orients, die ihn dem »lieben Mittel-Europa« entrückte. Während sie ihn zugleich mit seiner Kindheit verband, wo ihm die Welt des Alten Testaments, der Bücher Moses’, der Geschichte und der Geschichten des jüdischen Volks, eine ähnliche Entrückung ermöglichte und einen inneren Frieden versprach, wenn es draußen »wild und wunderlich« herging. Dennoch wünschte er sich dann den Divan »als Taschenbuch in viele Hände«. Das heißt: in viele deutsche Haushalte. Und so wurde aus dem Flüchtenden zuletzt ein »Handelsmann«, der das Mitgebrachte, was konkret seine Gedichte sind, gern unter seinen Landsleuten verbreiten würde: das Eigene aufmischend mit Schätzen aus einer fremden Kultur.

Der Gedanke einer »Weltliteratur« hat Goethe zwar erst im Alter beschäftigt, doch macht der West-östliche Divan schon vor, wie ein solcher »geistiger Handelsverkehr« aussehen kann. Zu dem allerdings, da es sich ja um Dichtung handelt, unbedingt die Freiheit des künstlerischen Spiels gehört.