Читать книгу Im Prinzip Liebe. Goethe, Marianne von Willemer und der West-östliche Divan - Elisabeth Binder - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Damit sich’s nicht zum Starren waffne

ОглавлениеUnd wie nötig ihm das war, ein solch Lebendiges noch einmal zu finden! Gleich die ersten, epischen Zeilen des Grußes an die Geliebte sprechen davon. Wenn auch nur in Andeutungen und mit leiser Selbstironie: »Des alten Meeres Muscheln / Im Stein sucht’ ich die versteinten …« Das ist zunächst ein anekdotisches Element. Im Reisebericht an seine Frau Christiane notierte Goethe dazu am 24. Mai: »Nahe bei Gotha gegen Eisenach finden sich auf den Chausseehaufen viele Ammonshörner und Pecktiniten.« Ob bei einer solchen Gelegenheit auch ein Wiedehopf sich zeigte, ist nicht überliefert. Denkbar wäre es.

Eine große Zahl von Goethes Gedichten – man denke etwa an das wohl bekannteste »Über allen Gipfeln ist Ruh’ …« – sind das, was er selbst einmal, etwas irreführend, »Gelegenheitsgedichte« nennt. Was meint, dass sie von konkreten Lebensmomenten (»Gelegenheiten«), also »von der Wirklichkeit angeregt« sind und »darin Grund und Boden haben«. Von Gedichten »aus der Luft gegriffen« halte er nichts, wie er in einem Gespräch mit Eckermann am 18. September 1823 erklärt. Nun ist in dem Gedicht Gruß allerdings einiges kühn fabulierend »aus der Luft gegriffen«. Doch umso entschiedener bindet das anekdotische Element es wieder an den Boden der Realität.

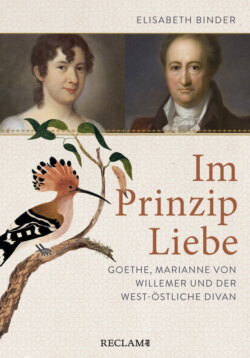

Erstausgabe des West-östlichen Divan, 1819: Titelblatt mit farbigem Titelkupfer

Ohne Zweifel werden die geneigten Leserinnen und Leser, von denen es, als der West-östliche Divan 1819 erschien, weniger gab, als der Dichter gehofft hatte, in dem sich zu den Versteinerungen bückenden »Ich« sogleich den Gesteinsforscher und Sammler Goethe erkannt haben, auch wenn es in Wahrheit wohl eher sein junger Diener Carl war, der sich, auf diese Gesteins-Leidenschaft auch bereits eingeschworen, bückte und suchte. – Wie gewöhnlich wird Goethe von dieser Reise kistenweise Gesteinsproben und Versteinerungen, »Dokumente erdgeschichtlicher Urzeit«, nach Hause schicken lassen und sie seinem Sohn August in Briefen ankündigen. Denn auch ihn hatte er sich bereits zum Mitarbeiter herangezogen in einem Wissensgebiet, das er allerdings nicht als etwas Totes empfand.

Wie sehr Goethe diese Art von Naturkunde faszinierte, zeigt der frühe Plan eines »Romans über das Weltall«, so genannt in einem Brief an Charlotte von Stein am 7. Dezember 1781. Ein Plan, der beseelt war von einem sehnsuchtsvollen Drang, die große Natur in ihren Zusammenhängen zu erforschen, zu erfassen – »frei gesinnt wie die Luft, die alles umgibt« – und in einem großen poetischen Weltentwurf zur Darstellung zu bringen. Der Roman kam dann über die begeisternde Idee nicht hinaus. Doch noch zu Beginn seiner Italienreise beschäftigte er Goethe als »meine Welterschaffung«. Und in diesem Zusammenhang ist vermutlich jener kurze enthusiastische Aufsatz Über den Granit von 1784 zu sehen: eine Gesteinsart, die als »Grundfeste unserer Erde«, den damals noch jungen, für den Bergbau von Ilmenau zuständigen Weimarer Minister Goethe mit dem höchsten und tiefsten Gedanken der Schöpfung – heilige Schauder auslösend! – in Verbindung bringt.

Nichts Totes also ist dieses Wissen um die Entstehung unseres Erdbodens. Und nicht verwunderlich für einen Dichter, dem zwar das »menschliche Herz« – der »erschütterlichste Teil der Schöpfung« –, das vornehmliche Forschungsfeld ist, dem aber eben dieses, da er alles Natürliche in Zusammenhängen sieht, ebenso ein »natürliches Geheimnis« ist, wie jenes schwer herzuleitende, in allen Weltgegenden verschiedene und doch dem Wesen nach überall gleich auftretende Urgestein: dieser »unerschütterlichste Sohn der Natur«.

Anders allerdings – und auch davon spricht jener Aufsatz Über den Granit – verhält es sich mit dem aus den Ablagerungen des Urmeers entstandenen Sedimentgestein, das so viel »Lebendiges erzeugt« und »verschlungen« hat, so dass man in den »fruchtbaren schönen Tälern«, wenn man es sich genau überlegt, über ein »anhaltendes Grab« geht. Für den Erdkundler, der sich das »Buch der Natur« so gern »lesbar« gemacht hätte und »nach langem Buchstabieren« auch gemacht haben will – »Wie lesbar mir das Buch der Natur wird […], meine stille Freude ist unaussprechlich«, so am 15. Juni 1786 an Charlotte von Stein – ist selbstverständlich auch dies nicht uninteressant.

Davon berichtet das Gedicht Gruß: »Des alten Meeres Muscheln / Im Stein sucht’ ich die versteinten …« Doch die gedrängte Folge »alt«, »Stein«, »versteint« bereitet schon vor, was der heiter-stolze Auftritt des Wiedehopfs dann schlagartig zutage bringt: dass dieses Sich-Bücken zu dem Stein in dem Augenblick, da der »Lebend’ge« und mit ihm die Liebe auf den Plan tritt, zu einer bedauernswerten Beschäftigung mit »Totem« wird.

Nun fürchtete Goethe, so unbedingt am lebendigen »Gestalten und Umgestalten« der Natur interessiert und an der immerwährenden Metamorphose des inneren geistigen Lebens, bekanntlich nichts so sehr wie das Erstarren. Das zu Lebzeiten wie das endgültige im Tod. Wo er konnte, ist er, wann immer solche Erstarrung drohte, wenn ein Mangel an Weite ihm den Atem nahm, geflohen, nahm es sich, seiner Entelechie zuliebe, heraus. Im großen Stil nach Italien, im September 1786: Eine Reise – die Reise seines Lebens –, die er, kaum lag der Brennerpass hinter ihm, als eine wahre »Wiedergeburt« erlebte. Als ein Frischwerden der Augen, der Seele, der Sinne – und in Rom dann auch des Lustgefühls, wohl erstmals richtig erfahren, in den Freuden erfüllter Liebesnächte.

Eine Welt zwar bist du, o Rom, doch ohne die Liebe

Wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom.

So steht es in den Erotica Romana, später Römische Elegien genannt. Zweifellos war Goethe, wie Frau von Stein nach des Freundes Rückkehr missfällig bemerkte, in Italien »sinnlich« geworden. Italien hatte ihn verwandelt, den ewig »Sehnsüchtigen« zum »Realisten« gemodelt, ihm die »Übereinstimmung mit sich selbst« gegeben: zu seinem Glück.

Von all dem Abschied zu nehmen brachte ihn allerdings schier um den Verstand: »In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahnsinn, man muss sich hüten, ihn nachdenklich auszubrüten und zu pflegen.« So im März 1788, wenige Wochen vor der Heimreise. Und wenn Goethe, nach Augenzeugen, auf dem Rückweg nach Weimar anfangs fast nur geweint haben soll, so war wohl nicht nur der Schmerz, sich von Rom, diesem »Zentrum der Welt« zu entfernen, riesig. Es muss auch von Meile zu Meile das Verlangen gewachsen sein nach jener – allen Anekdotenjägern zum Trotz – unsicher gebliebenen Geliebten, die in den Elegien und dann auch in den Venezianischen Epigrammen Faustine heißt.

Dass er wenig später in dem ernüchternden Weimar mit Christiane eine ihn auch häuslich und mit einem Kind beglückende Geliebte finden würde – prägte diese Glücksvision nicht schon sein frühes Gedicht Der Wandrer? –, konnte er da noch nicht wissen. Auch nicht, wie ängstlich er sein würde, sie nicht zu verlieren: »Solange ich dein Herz nicht hatte, was half mir das übrige, jetzt, da ich’s habe, möchte ich’s gern behalten.« So an Christiane von der Campagne in Frankreich im Herbst 1792, vor der Kanonade von Valmy. Und ebenso wenig konnte er wissen, dass er sich aus diesem als eigentlichere Heimat hochgelobten Italien nur zwei Jahre später, gequält von Heimweh, nach Weimar zurücksehnen würde, als er, beauftragt, die Herzoginmutter Anna Amalia auf ihrem Rückweg von Rom in Venedig zu empfangen, in tiefem Missmut zugebrachte Wochen in der Lagunenstadt vertrödelte. Viel mehr Zeit als geplant, da die Reisegesellschaft sich verspätete.

Nichts stimmte mehr für ihn bei diesem zweiten Aufenthalt in Italien. Sein Brief an den Herzog vom 3. April 1790 sagt es unverhohlen: »Übrigens muss ich im Vertrauen gestehen, dass meiner Liebe für Italien durch diese Reise ein tödlicher Stoß versetzt wird. Nicht dass mir’s in irgendeinem Sinne übel ergangen wäre, wie sollte es auch? Aber die erste Blüte der Neigung und Neugier ist abgefallen […]. Dazu kommt meine Neigung zu dem zurückgelassenen Erotico und zu dem kleinen Geschöpf in Windeln, die ich Ihnen beide, wie alles Meinige, bestens empfehle.«

An jenem 27. Mai 1815, frühmorgens im Gasthof zum Schwan, da ihm »Hudhud«, der alte Kuppler, noch einmal ein neues Land der Liebe eröffnet, ist ihm Italien wieder nahe. Auch auf dieser Reise, wie schon im Jahr zuvor, begleitete ihn das Konvolut der italienischen Manuskripte, und sein Diener Carl Stadelmann begleitete ihn insbesondere auch als Schreiber. Geplant war, in diesem zweiten Wiesbadener Sommer mit der Italienischen Reise zügig voranzukommen. Neapel ist an der Reihe, dann Sizilien. Das Diktieren aufgrund der Briefberichte, die meisten an Charlotte von Stein, gestaltete sich, jedenfalls bis Carl ernsthaft erkrankte, spielend leicht. Und das Nacherleben jener »frohen atemreichen Zeit« bereitete dem Diktierenden eine noch einmal zur Jugendlichkeit befreiende Herzenslust.

Die südlich-mittelmeerische Welt Italiens und die orientalische von Hafis’ Dichtung gehen wie schon beim ersten Wiesbadener Sommeraufenthalt ein Jahr zuvor aufs beste zusammen. Und wie er die Reise nach Italien als »Wiedergeburt« erlebte, so erlöste ihn auch seine imaginäre Orientreise aus einer drohenden Erstarrung. Kaum zufällig spricht er in beiden Fällen von seiner »Hegire«, in gebildeten Kreisen damals ein geläufiger Ausdruck für eine folgenreiche Flucht, anspielend auf Mohammeds Hedschra (arab. ›Hidschra‹, franz. ›Hegire‹): seine Auswanderung von Mekka nach Medina im Jahr 622, mit der die islamische Zeitrechnung beginnt.

Doch anders als Italien, das ihm keine Ruhe ließ, bis er es mit Augen sah, tat sich der Orient als Fluchtort für die Phantasie »zufällig« vor ihm auf – als sein Verleger Cotta im Mai 1814, ein halbes Jahr nach dem Sieg über Napoleon in der Völkerschlacht von Leipzig, ihm Mohammed Schemsed-din Hafis’ Diwan, zum ersten Mal vollständig übersetzt von dem Wiener Orientalisten, Kaiserlichen Hof-Diplomaten und ehemaligen Gesandten an der Hohen Pforte zu Istanbul Joseph von Hammer-Purgstall, zukommen ließ.

Wie sehr Goethe die Zeit der Befreiungskriege weniger äußerlich – Weimar war, jedenfalls verglichen mit anderen Orten, noch glimpflich davongekommen – als innerlich bedrohte, machen mehrere Briefstellen deutlich. So schrieb er am 21. Juli 1813 aus Teplitz an Heinrich Meyer, seinen Gesprächspartner in allen Kunstfragen und Weggefährten seit römischen Tagen, der sich der Kriegswirren wegen in die Schweiz, an seinen Heimatort Stäfa am Zürichsee, zurückgezogen hatte: »Sie sollen, mein verehrter Freund, gelobt und gepriesen sein, wegen des Entschlusses den Sie gefasst haben, Ihr Vaterland zu besuchen. Wer es jetzt möglich machen kann, soll sich ja aus der Gegenwart retten […].«

Sich selbst versuchte er auf andere Weise in Sicherheit zu bringen, indem er sich das erschuf, was sein Freund Carl Ludwig von Knebel einmal seine »Zauberzirkel« nennt. Einen solchen Zauberzirkel bildete während der Kriegsjahre die Arbeit an Dichtung und Wahrheit. Nun, da sie mit dem dritten Teil im Herbst 1813 vorläufig abgeschlossen war, suchte er sich weiter Entferntes für ein inneres Asyl. So schrieb er am 10. November 1813 an Knebel: »Ich habe die Zeit, mehr um mich zu zerstreuen, als um etwas zu tun, gar mancherlei vorgenommen, besonders habe ich China und was dazu gehört fleißig durchstudiert. Ich habe mir dieses wichtige Land gleichsam aufgehoben und abgesondert, um mich im Fall der Not, wie es auch jetzt geschehen, dahin zu flüchten.«

Und ähnlich am 24. November 1813 an seinen Freund Friedrich Wilhelm von Trebra, den Geologen: »Du wirst vielleicht lächeln, aber doch nicht unvernünftig finden, dass ich mich aus der Zeit in die Urwelt flüchte, wo zwar die Elemente, aber noch nicht die Menschen miteinander kämpften.«

Flucht also dahin und dorthin, während der »unselige Krieg alles verwirrte und zum Starren brachte«. Zwar schien der Krieg im Frühjahr 1814 mit dem Einmarsch der Alliierten in Paris beendet, und wenn sich auch noch keine stabile Neuordnung Europas abzuzeichnen begann, so konnte man doch auf eine neue Friedenszeit hoffen. Und Goethe teilte das allgemeine Aufatmen, das Gefühl der Befreiung. Dem er in seinem Festspiel Des Epimenides Erwachen, das im Frühsommer 1814 zur offiziellen Siegesfeier mit dem Einzug des preußischen Königs Friedrich Wilhelms III. und des Zaren Alexander in Berlin hätte aufgeführt werden sollen, sogar das Wort »Wiedergeburt« zutraute: »Und wir sind alle neu geboren, / Das große Sehnen ist gestillt […].«

Doch andrerseits hatten die Befreiungskriege in Deutschland ein wachsendes Nationalgefühl erzeugt, dem Goethe fremd gegenüber stand. Nicht nur als hartnäckiger Verehrer Napoleons – obschon er Krieg und Zerstörung im Innersten hasste: insofern hatte er auf Napoleon und auf das, was dessen Kriegführung in Europa anrichtete, eine eigentümlich gespaltene Sicht –, sondern weil er hier etwas heraufkommen sah, dem er nichts Gutes zutraute. Dieser patriotische war für ihn ein falscher Enthusiasmus. Wie ebenfalls Frau von Stein, da längst eine kühl gewordene Freundin, in einem Brief an ihren Sohn Fritz bemerkte: »Goethe scheint gar unseren jetzigen Enthusiasmus nicht zu teilen; man darf nichts von politischen Sachen bei ihm reden. […] Er liest auch keine Zeitungen.«

Letzteres mochte übertrieben sein, obschon Goethe tatsächlich kein Freund der Zeitungen und Journale war. Doch grundsätzlich ist, was die Briefschreiberin irritierte, richtig: Zur herrschenden patriotischen Stimmung blieb Goethe ebenso auf Distanz, wie ihm eine politisierende Öffentlichkeit zuwider war: das befangene und verfängliche Hin und Her von Meinungen. Dieses »grau gestrickte Netz«, wie es in den Chinesisch-deutschen Jahres- und Tageszeiten einmal heißt.

Und wenn er mit der Arbeit an seiner Autobiographie die Kriegsjahre gleichsam im Verborgenen, wie Epimenides quasi »schlafend« überlebt hatte, während er doch gerade mit Dichtung und Wahrheit, deren vorläufig letzter dritter Teil im Frühling 1814 erschien, auch ein Bild Deutschlands, wie es gewesen war, zu entwerfen suchte, so fand er nun, da die äußeren politischen Umstände wieder ruhiger, die mentalen ihm jedoch mitunter so zuwider waren, dass er sie nur »verfluchen« konnte, in den Gedichten des persischen Sängers eine Ursprungswelt, die ihn bereits als Kind faszinierte. Man erfährt es aus Dichtung und Wahrheit.

Damals waren es die Geschichten des alttestamentlichen Volks, wohin er sich, wenn die Wirklichkeit ihn bedrängte, in der Phantasie gern »flüchtete«. Auch jetzt, wo er sich zunehmend als »Alten« sah, war es ein sich unter dem Denkbild »Orient« entfaltendes Uranfängliches, Hochpoetisches, das ihn rettete. Diesmal jedoch erschließt es sich nicht über die Bibel, sondern über das Werk eines einzigen, spontan als seelenverwandt empfundenen Dichters. Dessen Diwan ihm, wie er in den Annalen schreibt, zum »Buch der Bücher« und damit zu einer Quelle neuer poetischer Inspiration und persönlicher Lebensfreude wurde:

So schlang’s von dir sich fort mit ew’gen Gluten

Ein deutsches Herz von frischem zu ermuten.