Читать книгу Im Prinzip Liebe. Goethe, Marianne von Willemer und der West-östliche Divan - Elisabeth Binder - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Die volle Welt

ОглавлениеGruss

O wie selig ward mir!

Im Lande wandl’ ich

Wo Hudhud über den Weg läuft.

Des alten Meeres Muscheln

Im Stein sucht’ ich die versteinten,

Hudhud lief einher

Die Krone entfaltend.

Stolzierte, neckischer Art,

Über das Tote scherzend

Der Lebend’ge.

Hudhud, sagt ich, fürwahr!

Ein schöner Vogel bist du.

Eile doch, Wiedehopf!

Eile der Geliebten

Zu verkünden dass ich ihr

Ewig angehöre.

Hast du doch auch

Zwischen Salomo

Und Sabas Königin

Ehemals den Kuppler gemacht!

Frankfurt, den 27. Mai 1815, frühmorgens, im Gasthof zum Schwan, kurz vor der Weiterreise nach Wiesbaden – Goethe wartet auf seinen Reisegefährten, den Diener Carl, der bereits in der Stadt unterwegs ist, im Auftrag seiner Exzellenz zum Passbüro läuft, zum Stadtkommandanten, zur Post, um die Formalitäten für die Aus- und Weiterreise zu erledigen, zuletzt zu Freunden des Dichters, dort eiligst ein Billet abzugeben …

Nicht bei den Willemers, die befinden sich bereits auf ihrem ländlichen Anwesen, der Gerbermühle, auf der anderen Mainseite. Doch dorthin geht der Gruß. Zwischen da und dort öffnet sich das »Land«, das die als »Geliebte« Angesprochene noch nicht kennt, aber kennenlernen wird. Um es nach diesem einzigen Sommer für immer in sich zu tragen. Es ist das Land der Dichtung, und es ist des Dichters Land.

Doch es ist viel mehr als das. Es ist, Orient und Okzident umfassend, das Weltreich der Liebenden. Und es existiert, seit es die Liebe und die dichterische Rede von ihr gibt. Schon König Salomo und die Königin von Saba waren Bürger, legendäre, dieses Reichs. Auch Suleika und Hatem, die liebenden Protagonisten des West-östlichen Divan, werden Bürger dieses Reichs sein. Auch Goethe und Marianne.

Aber noch ist es nicht so weit. Noch ist Goethe allein mit Papier und Bleistift. Doch was für eine Heiterkeit im Alleinsein, jetzt, da er ohne Pass und Formalitäten, die das Reisen im kleinteiligen Deutschland so umständlich machen, den freien Raum der Imagination betritt. Wo sogleich ein Wiedehopf – seinem eigentümlichen Ruf entsprechend im Arabischen Hudhud genannt und bereits im Koran als Bote zwischen Salomo und der Königin von Saba, bei Hafis dann als deren Liebesbote auftretend – den steinigen Boden in fabelhaftes Terrain verwandelt: »O wie selig ward mir! / Im Lande wandl’ ich / Wo Hudhud über den Weg läuft.«

Das klingt verspielt und soll es auch sein: »neckischer Art«. Und doch ist das »O« der Selbstseligpreisung, kürzeste Pathosformel seit je, nicht zu überhören, das Ausrufezeichen, sie bestätigend, nicht zu übersehen.

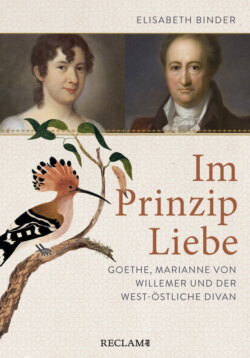

Johann Wolfgang Goethe. Pastellzeichnung von Louise Seidler, 1812

Und obschon der Ton ein so ganz anderer ist, scheint für einen Moment jenes Gedicht auf, das in seiner Jugendherrlichkeit zum ersten Mal ein solches Land der Liebe beschwört. Da ist Goethe zweiundzwanzig Jahre alt und erstmals in seinem Leben so im Gleichklang mit der Natur verliebt, dass aus dem inneren Überschwang das vielleicht hinreißendste Liebeslied deutscher Sprache in den Frühlingsrausch eines liebenden Universums drängt.

Maifest

Wie herrlich leuchtet

Mir die Natur!

Wie glänzt die Sonne!

Wie lacht die Flur!

Es dringen Blüten

Aus jedem Zweig,

Und tausend Stimmen

Aus dem Gesträuch,

Und Freud und Wonne

Aus jeder Brust.

O Erd o Sonne

O Glück o Lust!

O Lieb’ o Liebe,

So golden schön,

Wie Morgenwolken

Auf jenen Höhn;

Du segnest herrlich

Das frische Feld,

Im Blütendampfe

Die volle Welt.

O Mädchen Mädchen,

wie lieb’ ich dich!

Wie blinkt dein Auge!

Wie liebst du mich!

So liebt die Lerche

Gesang und Luft,

Und Morgenblumen

Den Himmelsduft,

Wie ich dich liebe

Mit warmen Blut,

Die du mir Jugend

Und Freud und Mut

Zu neuen Liedern

Und Tänzen gibst!

Sei ewig glücklich

Wie du mich liebst!

Der »O« und Ausrufezeichen ist da kein Ende. Der Enthusiasmus ist über alle Maßen. Nicht nur weil der Sprecher noch jung, das frühlingshafte Leben noch jung, die Liebe noch jung ist. Es ist auch nicht nur das Glück des Liebens und Geliebtwerdens, nicht allein das Zusammensein mit dem geliebten Mädchen. Was zuallererst gefeiert wird, ist die Liebe selbst: als eine allgegenwärtige, die ganze maifestliche Natur – Lerche und Morgenblumen nicht anders als das Menschenpaar –, die Lieder, die Tänze, die Dichtung durchwirkende, Leben und Lebensfreude schaffende, in Vielfalt und Schönheit erscheinende Energie. Es ist die »segnende« Macht eines Weltprinzips, hymnisch gefeiert wie eine Gottheit: »O Lieb’ o Liebe …«

Ob Goethe das Gedicht tatsächlich im ländlichen Idyll von Sesenheim, womöglich an Pfingsten 1771 schrieb, als er Friederike Brion, die neunzehnjährige Pfarrerstochter besuchte, weiß man nicht. Doch hat man das Gefühl, das »glänzende Auge« der Geliebten könne nicht allzu weit weg gewesen sein. Und das, was man erotischen Pantheismus zu nennen pflegt, habe sich nur dank ihrer Nähe so rauschhaft entfalten können. Dass aber der Dichter mit dem Wörtchen »ewig« falsche Versprechen gemacht hätte, kann man kaum sagen, selbst wenn es Friederike in jenem glücklichen Moment so verstanden haben sollte. Das Wort »ewig« meint hier nicht eine ewige Dauer, sondern den im Ewigkeitsprinzip Liebe erfahrenen göttlichen Augenblick. Und wenn sie genau gelesen hätte – aber wer mag im Zustand der Verliebtheit schon so genau lesen! –, hätte sie wohl erkennen können, dass der höchst anziehende junge Mann, der die Kostümierung liebte und sich als armer Theologiestudent bei ihnen vorgestellt hatte, in den wechselseitigen Gefühlen auch die Quelle seiner poetischen Inspiration feierte. Ohne dass man das Wort Muse hier gebrauchen möchte.

Nähert man sich nach dieser Rückblende um vierundvierzig Jahre noch einmal jenem 27. Mai 1815, als Goethe frühmorgens im Gasthof zum Schwan das Gedicht Gruß zu Papier brachte, so kann man sich fragen, in was für Zusammenhängen in diesem Fall – des älter gewordenen Mannes, des älter gewordenen Dichters, er wird im August sechsundsechzig Jahre alt werden – die Liebe steht? Und was hier das immerhin viel versprechende Wort vom »ewig angehören« meint?

Was zunächst auffällt, ist wiederum eine Art Kostümierung. Nicht direkt des Sprechers selbst, doch mit dem arabischen, dem deutschen Leser zunächst unbekannten Wort Hudhud, der Szenerie, in deren Rahmen der Geliebten gedacht wird. Mit dem Liebesboten Hudhud erfährt der Gruß an die Geliebte eine komödiantische Verfremdung. Ein Geflunker mit Doppelsprachigkeit, ja mit Doppelbürgertum – als sei der Sprecher mit der Kultur des Orients genauso vertraut wie mit dem deutschen Boden: auf du und du mit »Hudhud« wie mit dem »Wiedehopf«, und über das kleine Wörtchen »ehemals« mit frühesten Gestalten der Menschheitsgeschichte wie mit entfernten Verwandten verbunden – rückt das Liebesversprechen in ein gauklerisches Zwielicht.

Etwas im Übermut Inszeniertes ist hier von Anfang an im Spiel: Die zwei auf der Reise von Weimar bis Frankfurt entstandenen Gedichte bereiten es vor, sie bestimmen Rolle und Namen der beiden Liebenden wie auch deren altersmäßige Konstellation – junge Frau, sehr viel älterer Mann – wie für ein lyrisches Drama.

Dass Suleika von Jussuf entzückt war

Ist keine Kunst,

Er war jung, Jugend hat Gunst,

Er war schön, sie sagen zum Entzücken,

Schön war sie, konnten einander beglücken.

Aber dass du, die so lange mir erharrt war,

Feurige Jugendblicke mir schickst,

Jetzt mich liebst, mich später beglückst,

Das sollen meine Lieder preisen

Sollst mir ewig Suleika heißen.

Und gleich darauf die »Benamsung« des Liebenden, Sprechers und Dichters selbst.

Da du nun Suleika heißest

Sollt ich auch benamset sein,

Wenn du deinen Geliebten preisest,

Hatem! das soll der Name sein.

Ob Goethe da schon an ein der Realität entspringendes »Duodrama«, so sein späterer Ausdruck für das Buch Suleika, also an einen poetischen Dialog mit der fünfunddreißig Jahre jüngeren Marianne Willemer dachte und damit an eine unmittelbare Verwandlung der im Jahr zuvor entstandenen Zuneigung, kann man nicht genau wissen. Dass er noch in Wiesbaden längere Zeit zögerte, der von Johann Jakob Willemer so dringend ausgesprochenen Einladung in sein Landhaus zu folgen, legt die Vermutung nahe, Goethe hätte sich vorstellen können, das Duett zwischen Suleika und Hatem auch ohne die persönliche Nähe einer Geliebten auszuführen, wie er es ein paar Jahre zuvor in den Sonetten bereits erprobt hatte. Jedenfalls ist das Liebesgespräch zunächst, bis Marianne wirklich in die Inszenierung einsteigt, ein von Goethe angelegtes Rollensprechen.

Sollte hier also gar kein »warmes Blut« im Spiel gewesen sein, wie damals, in jenem Maifest mit jugendlichem Überschwang bekundet? Als das Herz noch heftig schlug und alles spontane Aktion war: »Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!« Sollte alles ein der Dichtung dienendes Abenteuer des alternden Dichters gewesen sein? Mit zu geringem menschlichem Risiko von seiner Seite und zu großem für den weiblichen Widerpart?

So, natürlich, könnte man es sehen. Und es ist möglich, dass Marianne es einen Moment lang selbst so empfand, als sie nach Goethes Abschied und endgültigem Ausbleiben, der Sehnsucht verfallend, in einen Zustand geriet, den ihr Ehemann in besorgten Briefen an den Freund teils »Schwermut«, teils eine »furchtbar« gesteigerte »Reizbarkeit der Nerven« nennt: »Die frischen Blüten unbefangener Jugend sind entflohen und haben ein verwundetes Herz zurückgelassen!«

Doch was wirklich und poetisch zwischen ihnen geschah in den freundschaftlich-geselligen Wochen auf der Gerbermühle, muss für beide etwas Unvorhersehbares, hochbeglückend und zuletzt auch erschütternd Lebendiges gewesen sein.