Читать книгу Im Schatten des Allmächtigen - Elisabeth Elliot - Страница 14

UNBEIRRBAR AUF DAS VORGESTECKTE ZIEL ZU

ОглавлениеNicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin … eines aber tue ich: Ich vergesse, was dahinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus.

Philipper 3,12-14

Als Jim 1945 nach Wheaton gekommen war, hatte er gedacht, er würde im Höchstfall vielleicht zwei Jahre bleiben können. Im Herbst 1947, nach seinem Aufenthalt in Mexiko und einigen Wochen zu Hause, hatte er jedoch genug Geld zur Verfügung, um das Studium in Wheaton fortzusetzen, und er verstand das als ein Zeichen Gottes, dass er dorthin zurückkehren solle. Sein erster Brief nach Hause trug das Datum vom 15. September:

»Dr. Brooks bat mich, am Samstag ein paar Worte vor den neuen Studenten zu sprechen, und der Herr gab mir Kraft zum Ermahnen und Ermutigen. Das Thema lautete:

›Dinge, von denen ich als vorgeschrittenes Semester wünschte, ich hätte sie von jemandem gesagt bekommen, als ich anfing.‹ Ich erwähnte, dass es im Christenleben neben dem ›Glauben‹ und dem ›Wandeln‹ auch das ›Sein‹ gibt, und ich führte Ermahnungen aus dem Neuen Testament an, wie

›Seid nicht unwissend.‹

›Seid nicht solche, die sich selbst betrügen‹ (Jakob 1,22).

›Seid nüchtern‹ (1. Petrus 5,8).

›Seid wachsam‹ (Markus 13,9 NLB).

›Seid eingedenk des Wortes.‹

›Seid standhaft‹ (Lukas 21,19 LUT).

Möge der Herr mir Kraft geben, so zu leben, wie Sein Wort es verlangt.«

Entsprechend seinen Ansichten vom Vorjahr entschloss sich Jim, Griechisch als Hauptfach zu nehmen. Erstens ging es ihm darum, in die Ursprache des Neuen Testaments so tief wie möglich einzudringen, um dessen Sinn gründlich zu erfassen, und außerdem glaubte er, dass die Kenntnis des Griechischen ihm sehr viel helfen werde beim Übersetzen der Bibel in eine Ureinwohner-Sprache.

Aus den gleichen Gründen hatte auch ich Griechisch als Hauptfach gewählt, und unser Vorlesungsplan war fast identisch – ein recht seltener Fall bei einem College von fünfzehnhundert Studenten und einer so großen Auswahl von Vorlesungen. Eines Tages ging mir auf, dass jener Jim Elliot, der immer in die Vorlesungen über Thukydides, Herodot, die Septuaginta und alte Geschichte kam und auch am Seminar über griechische Dichter teilnahm, der gleiche Elliot sein musste, von dem mein Bruder Dave seit zwei Jahren ständig erzählte, einer seiner Freunde aus der Ringmannschaft, von dem er gemeint hatte, ich sollte ihn kennenlernen.

Jim saß in der Vorlesung über alte Geschichte ganz in meiner Nähe, auf der anderen Seite des Mittelgangs. Ja, dachte ich, er sieht tatsächlich wie ein Ringer aus. Fast einen Meter achtzig groß, mit Stiernacken und einem starken Brustkasten, wie ich es mir bei einem Ringkämpfer immer vorgestellt hatte. Das mit Grau gemischte Blau seiner Augen wurde unterstrichen durch den hellblauen Pullover, den er meistens trug, dazu graue Flanellhosen und eine leicht abgetragene Gabardinejacke. Schlips und Socken waren in der Farbe meistens darauf abgestimmt, und ich stellte fest, dass er alles »Feine« und Auffällige vermied, was in meinen Augen schon ein kleiner Pluspunkt für ihn war.

Nach den Vorlesungen unterhielten wir uns manchmal miteinander, und eines Tages im Oktober fragte Jim, ob wir uns nicht einmal abends treffen könnten. Aus dem Impuls des Augenblicks heraus nahm ich seinen Vorschlag zu einer Verabredung an, aber später machte ich einen Rückzieher. Das war kein sehr lobenswerter Schritt, wie ich mir danach von einigen anderen sagen lassen musste. Ob ich nicht wisse, dass Jim ein Weiberfeind sei? Ich hätte eine einmalige Gelegenheit ausgeschlagen.

Den Ruf eines Weiberfeindes hatte Jim sich dadurch erworben, dass er alles Unwesentliche rigoros aus seinem Tun ausschloss. Verabredungen, fand er, gehörten zu den Dingen, auf die er gut verzichten konnte. Zudem hatte ihn in diesen ersten Monaten seines dritten Studienjahres Gott angesprochen durch das Wort in Matthäus 19,12: »Es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es« (Matthäus 19,12).

Jim war kein Asket und genoss von ganzem Herzen alles das, wovon er glaubte, dass es ihm von Gott gegönnt sei, aber er hielt es für richtig, aus seinem Tun und Treiben alles auszuschließen, was die Macht besaß, ihn von der Erfüllung Seines Willens abzulenken. Die Regeln aus dem 1. Korintherbrief waren in seinen Augen unumgänglich, und es geschah nicht ohne Grund, dass Gott ihm diese Lehren gerade jetzt vor Augen stellte. Ob Gott ihm das verlieh, was er die »Gabe des Ledigbleibens« nannte (ein Ausdruck, den Jim aus 1. Korinther 7,7 nahm: »Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so«), das wusste er noch nicht; aber jedenfalls versuchte er nicht, diese Möglichkeit von sich zu weisen. Er glaubte, dass Christus vollkommen ausreichend sei, auch für das volle Sich-Entfalten und Erfüllen der Persönlichkeit, und er war bereit, sich Ihm dafür ganz anzuvertrauen.

Jim schrieb in sein Tagebuch:

»Das leichte Lachen, die verführerische Musik sich vermischender Stimmen, die lockenden Reize lächelnder Augen – für eine Seele, die Christus geschmeckt hat, ist das alles ohne Würze. Ich möchte aber trinken von Ihm, und reichlich. Erfülle mich, Geist Christi, mit der ganzen Fülle Gottes.«

Als er sich mit der Geschichte von der Aussonderung der Leviten beschäftigte, in 5. Mose 9 und 10, und dass sie »weder Anteil noch ein Erbe« (5. Mose 10,9) haben sollten, schrieb er:

»Herr, wenn Du mir nur gewähren willst, dass ich diese Stellung des Ausgesonderten nehme, durch Deine Gnade, so begehre ich kein Erbe. NICHTS, NUR CHRISTUS.«

Als mein Bruder Dave ihn einlud, die Weihnachtsferien in »Birdsong«, unserem Haus in Moorestown, New Jersey, zu verbringen, sagte Jim freudig zu, weil er dachte (wie er später erst gestand), es sei eine gute Gelegenheit, mich näher kennenzulernen – ein Grund, den er damals ganz für sich behielt. Kein Mensch hätte etwas ahnen können von dem inneren Kampf, den er in diesen beiden Wochen durchmachte: Er hatte die Belehrungen über die Gefahren des »Sich-Bindens« in sich aufgenommen, und gleichzeitig spürte er ein wachsendes Interesse für meine Person. Ich ahnte aber damals nichts.

Während seines Aufenthalts bei uns schrieb er am 21. Dezember seiner Familie:

»Was Gottes Plan ist, dass Er mich hierhergeführt hat, kann ich jetzt nicht sagen, vielleicht werde ich es nie sagen können, solange ich noch auf dieser Erde wandle; aber dass Er führt und dass Sein Plan nicht misslingen wird, das weiß ich mit Bestimmtheit … Hier bin ich inmitten einer prachtvollen Familie: ein Sohn im Alter von Bob und seine Frau (Phil und Margaret); dann Betty, die heute einundzwanzig wird und in ihrem vierten Studienjahr in Wheaton steht; darauf folgt als Nächster Bruder Dave. Dann kommen Ginny, die Fünfzehnjährige mit umgekrempelten Socken, die genau wie Jane die Augen zumacht, wenn sie lächelt, was bei ihr sehr häufig ist; und Tommy, dreizehn; zusammen mit Jimmy, sieben; sie halten uns alle bei guter Laune und heiterer Stimmung. Auch hier finde ich wieder, dass die Kinder Gottes unheimlich freundlich sind, und diese ganz besonders. Heute Morgen bin ich in die ›Kirche‹ gegangen und habe festgestellt, dass ich erschreckend unwissend bin hinsichtlich der alten Bräuche, die wir bei unseren ›Versammlungen‹ so energisch verurteilen und ausmerzen (und die wir dennoch manchmal, ohne es zu merken, beibehalten). Ich kann nicht das Apostolische Glaubensbekenntnis und kenne auch nicht die richtigen Melodien der presbyterianischen Liturgie. Betet für mich. Ich brauche Standhaftigkeit, sowohl seelisch als auch geistlich.«

Meine Familie war von Jim entzückt. Auf uns, die wir aus Philadelphia und Neuengland stammen und die nüchterne und gesetzte Art der Leute aus dem Osten haben, wirkten sein stets bereites, offenes Lächeln, sein kräftiger Händedruck und seine ganze uneingeschränkte Offenherzigkeit erfrischend. Er reparierte alles, was eine Reparatur nötig hatte in dem schon ziemlich alten Haus, das seit einigen Jahren für uns acht die Heimat war. Einer kleinen alten Dame, die damals Küchenhilfe meiner Mutter war, half er beim Geschirrabtrocknen. »Der wird sich alle Herzen erobern«, sagte sie von Jim. »Wenn er eine Gabel findet, die nicht gut gespült ist, sagt er nicht, ich soll sie nochmal spülen, sondern tut es selber.« Trotz ihrer Taubheit konnte die alte Dame es hören, wenn Jim sang. Er wusste Hunderte von Kirchenliedern auswendig und ließ bei allen möglichen Gelegenheiten ungeniert seinen kräftigen, etwas spröden Bariton ertönen.

Er ging mit meinen kleineren Geschwistern zum Rodeln und Schlittschuhlaufen und schippte für meinen Vater Schnee. Dass er etwas Besonderes für mich getan hätte, kann ich mich nicht erinnern, außer dass er mich abends immer lange wach hielt durch seine Unterhaltung, wenn die anderen schon längst im Bett lagen. Wir redeten über die verschiedensten Themen – über seinen Standpunkt in der Frage des Kriegsdienstes (als meine Mutter ihn harmlos gefragt hatte, ob er schon gedient habe, hatte er mit solcher Heftigkeit erwidert: »Nein, Ma’am«, dass sie ganz verblüfft gewesen war), über neutestamentliche Grundsätze der Gemeindeführung, über Frauen, Dichtung und viele andere Dinge, wobei er Ansichten vertrat, die ich ungewöhnlich fand. Mir gefielen diese langen Diskussionen – teilweise machten sie mir deshalb Freude, weil ich in so vielen Dingen damals anderer Ansicht war als er. Wie auch immer, ich fand, Jim Elliot sei eine ausgesprochene »Persönlichkeit«, und er gefiel mir.

Als wir wieder in Wheaton waren, fiel Jim auf, dass ich meine Thukydides-Aufgaben immer an einem bestimmten Tisch im Arbeitssaal machte. Von da an setzte er sich ziemlich regelmäßig zu mir. Es gab Momente, wo ich das dunkle Gefühl hatte, den größeren Teil der Arbeit täte ich, aber der Gedanke, dass ihn andere Motive als der reine Nutzen antreiben könnten, kam mir in keiner Weise. Wir fanden, dass es eine wirksame Methode war, rasch ganze Seiten griechischer Texte durchzuarbeiten.

Als er mir Monate später sagte, sein Interesse für mich habe vor den Weihnachtsferien begonnen, war ich überrascht. Ich erfuhr, dass seine persönlichen Gefühle im Zaum gehalten worden waren durch einen Grundsatz, von dem er einmal seinen Eltern schrieb:

»Niemand weist die jungen Leute an, dass sie dem Beispiel Adams folgen sollen. Adam wartete, bis Gott sah, was ihm fehlte. Darauf ließ er Adam in Schlaf sinken, bereitete ihm eine Gefährtin und führte sie ihm zu. Wir brauchen mehr von diesem ›Schlafen‹ in Gottes Willen. Denn dann können wir entgegennehmen, was Er uns zuführt, und zwar zu der von Ihm bestimmten Zeit, wenn überhaupt. Stattdessen suchen wir krampfhaft nach einem Partner, wie gierige Bluthunde, und ziehen jeden, den wir sehen, in Erwägung, bis unser ganzes Denken so angefüllt ist mit der sexuellen Frage, dass wir von nichts anderem mehr reden können, wenn wir unter uns sind. Natürlich kann ein junger Mann die Frauen nicht ignorieren, aber er kann sie so betrachten, wie es sich gehört – als Schwestern, nicht als Boxkampfpartner!«

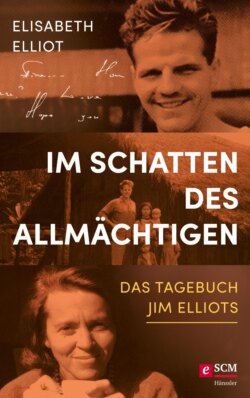

Wie es oft der Fall ist, fand Jim, obwohl er mehr für sein Studium zu arbeiten hatte als je zuvor, dass die stille Zeit mit der Bibel noch wichtiger und wesentlicher war. Er begann, sich morgens vor dem Frühstück eine Stunde mit dem Alten Testament zu befassen, mittags einige Minuten mit Psalmen und an den Abenden mit dem Neuen Testament. Am 18. Januar 1948 fing er an, das, was er dabei lernte, in ein Heft zu notieren.

»Was auf diesen Blättern steht, werden eines Tages, vermute ich, auch andere lesen. Deshalb kann ich nicht hoffen, dass ich bei dem, was ich aufzeichne, völlig ehrlich sein werde, denn dieses heuchlerische Herz will immer eine glänzende Fassade zeigen und wagt nicht hinzuschreiben, was sich in seinen Abgrundtiefen tatsächlich verbirgt. Dennoch bitte ich Dich, Herr, dass Du diese Aufzeichnungen so wahrheitsgetreu werden lässt wie möglich, dass ich mein Herz erkenne und imstande bin, überzeugt zu beten im Hinblick auf meine grobe, wenn auch häufig unerkannte Unbeständigkeit. Ich bitte darum, weil mir bewusst geworden ist, dass meine stille Zeit sehr oft nicht so ist, wie sie sein sollte. Diese Niederschriften sollen entspringen aus frischen, von Gott bei der täglichen Betrachtung Seines Wortes eingegebenen Gedanken.

1. Mose 23 – Abraham nennt sich Fremdling und Einwohner in einem Land, von dem er glaubte und vertraute, dass Gott es ihm zu eigen geben werde. Hier zeigte er zum ersten Mal eine wirkliche Neigung, sich auf Erden ein Heim zu schaffen – und wie klein ist dieses Heim –, nur ein Feld, ein paar Bäume und eine Höhle, in der er seine Toten bestatten kann. Herr, zeige mir, dass ich ein Fremdling sein muss, unbekümmert um irdische Dinge und ohne Bindung an sie – wie Abraham, der ›die Stadt erwartete, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist‹. Es geschah in der Zeit, als Abraham unter den Hethitern als besitzloser Fremdling lebte, dass diese ihn einen ›Fürsten Gottes‹ nannten. Abraham versuchte nicht wie Lot, ein Menschenfürst zu werden, und alle erkannten, dass sein Rang und dessen Erblichkeit (Kennzeichen des Fürsten) nicht von Menschen kamen, sondern von Gott. Ach, dass man Israel genannt würde, Fürst und Streiter Gottes; nicht mehr Jakob mit dem Weltsinn!

Hilf mir, Herr, nicht zu klagen und nicht den Dingen nachzuweinen, die mir einmal wertvoll waren, bei denen Du mich aber lehrst, dass sie nichts anderes sind als Tote (seien es Wünsche, Vergnügungen oder was immer meinem Herzen jetzt noch wert und teuer sein mag), sondern gib mir die Bereitschaft, sie aus meinem Blickfeld zu entfernen (Vers 4). Grabstätten sind kostspielig, aber auch ich möchte eine Höhle Machpela besitzen, wo ich Leichname (tote Dinge in meinem Leben) beiseitelegen kann.«

Solche Kommentare zu seinen täglichen Lesungen füllten viele Seiten seines Heftes; er nannte diese Seiten »Museen von gepressten Blumen, mit Ihm gesammelt dort, wo Er mich ›auf Lilienauen weiden‹ lässt.«

Im Laufe dieses Jahres ließ Jim von der bisherigen Gewohnheit ab, in seine Bibel Anmerkungen zu schreiben oder Verse zu unterstreichen. Er kaufte sich eine neue Übersetzung, und nach einem Jahr war sie zwar stark zerlesen und von vorn bis hinten voller Eselsohren, aber ohne angestrichene Stellen. Dieses Verfahren, fand er, half ihm, ständig nach neuen Wahrheiten zu suchen, und es ermöglichte, dass die besonderen Worte, die er brauchte, nicht von einem Rotstift, sondern vom Geiste Gottes unterstrichen wurden.

Jims Bestreben, etwas »Neues« aus der Schrift zu schöpfen, war jedoch nicht immer von Erfolg. Eines Morgens, nicht lange nachdem er das Heft mit den Aufzeichnungen begonnen hatte, schrieb er:

»Gestern hatte ich reichlich Zeit zum Bibelstudium, ich las das Kapitel gewissenhaft und suchte ernsthaft nach Wahrheit, die neu wäre, aber ich muss sagen, dass ich keine fand. Vielleicht suchte ich zu krampfhaft. Vielleicht habe ich dem Geist entgegengearbeitet und ihn durch meinen Eifer fortgescheucht. Lehre mich zu hören, Herr; gib, dass ich nicht versuche, die Schrift nach Wahrheit auszupressen, die Du mir noch nicht erschließen willst. Meine stille Zeit ist noch nicht so, wie ich sie gerne möchte.«

Wenn er den Text gelesen, überdacht und schriftlich festgehalten hatte, wandte er sich zum Gebet. Er hatte Listen von Menschen, für die er betete, für jeden Tag der Woche eine Liste, und wenn die Zeit des Alleinseins in seinem Zimmer zu knapp war, betete er auf dem Weg zum Frühstücksraum oder mittags, wenn er im Speisesaal an der Essensausgabe anstand. Freie Augenblicke, die sich im Lauf des Tages ergaben, wurden genutzt, um für diese Namen zu beten oder zum Auswendiglernen von Bibelversen, die er, auf Kärtchen geschrieben, in der Tasche trug. Diese Kärtchen behielt er, bis sie ganz zerfetzt waren, und manchmal brachten sie ihm den Vorwurf ein, er sei ein Eigenbrötler, weil es nämlich Zeiten gab, wo die Kärtchen oder das Notizbuch mit den Gebetslisten den Vorrang vor dem Plaudern mit den anderen hatten.

Beim Psalmenlesen tat er sich manchmal mit einem anderen zusammen.

»Heute Mittag viel Freude beim Lesen von Psalm 119 mit Dave und gemeinsamem Gebet«, schrieb er. »Wie sehr hat mich Gott in die Liebe zu ihnen geführt – Bob, Bill und jetzt Dave. Was für wunderbare Zeiten werden wir verbringen, hier und in der anderen Welt bei Ihm, wo alle Angst und aller Schrecken ausgelöscht sein werden.«

Es war Mark Aurel, der sagte: »Des Menschen Gedanken färben seine Seele.« Das Bleiben in den Worten Christi färbte Jims Seele, und ihre Färbung blieb den Mitstudenten nicht verborgen.

»Sein Lebenswandel gab mir einen starken Anstoß«, schrieb sein Zimmerkamerad. »Ich denke oft daran zurück, wie viel Zeit er im Gebet verbrachte, und wenn ich daran denke, bekomme ich Schuldgefühle, denn er lebte in viel engerer Gemeinschaft mit dem Herrn als sein Zimmerkamerad.«

Denen, die an die althergebrachten religiösen Begriffe gewöhnt waren, schienen Jims Ideen manchmal erschreckend. Oft, wenn es im Speisesaal zu privaten Diskussionen kam, sagte einer: »Wie bist du bloß auf so eine Idee gekommen, Elliot?« Die Antwort findet sich in seinem Heft:

»In 2. Timotheus 2,9 heißt es: ›Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden.‹ Die Theologie dagegen – passt auf, dass ihr das Wort nicht bindet und in Ketten legt, bloß damit es auch hineinpasst in eure festgelegten Glaubenssätze, Dogmen und aufgebauten philosophischen Systeme! Gottes Wort ist nicht gebunden! Es ist frei, es kann jedem sagen, was es will. Niemand kann es in eine sozusagen amtlich festgelegte Auffassung hineinpressen, von der nicht abgegangen werden darf. Verleibt es euch nicht ein als totes Wissen, das nur Theorie bleibt, sondern lasst es leben – als etwas immer wieder Frisches, Neues und Pulsierendes. So, wie es auch das Vorbild der Apostel lehrt …«

Jim studierte selbst Gottes Wort, und auch wenn seine Auffassung von dem, was es besagte, nicht im Einklang stand mit der gemeinhin üblichen, ließ er sich dadurch nicht von seiner Lebensführung abbringen.

»Die Richtschnur für mein Verhalten ist nicht gegeben in der Verhaltensweise derer, die um mich herum sind«, schrieb er. »Man soll nicht dem Beispiel derer folgen, die man in der Welt zurückgelassen hat, aber auch nicht derer, die man in der Kirche findet. Richtschnur meines Lebens soll vielmehr das Gebot Gottes sein, wie es in Seinem Wort zu finden ist, und für diese Art der Lebensführung gibt es, so wie ich die Dinge sehe, überall nur wenig Beispiele.«

Etwa vier Wochen nach der Unterbrechung des Studiums durch die Weihnachtsferien schrieb er in sein Tagebuch:

»1. Mose 28: Gottes Verheißung an Abraham lautete, dass sein Same wie der Staub auf Erden und die Sterne am Himmel werden solle. Die Sterne bedeuten diejenigen seiner Nachkommen, die es durch den Glauben sind, ein Himmels- oder Gottesvolk mit einem göttlichen Ziel und göttlichen Verheißungen. Ismael gehört nicht zu den Nachkommen im Glauben, denn ›in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden‹ (Hebräer 11,18). Jakob, der später Israel heißt, gibt seinen Namen dann an alle Nachkommen weiter, auch an die, welche irdisch gesinnt sind. Der Unterschied der Bestimmung macht diese beiden Arten von Nachkommen so wesensverschieden, dass es ein fahrlässiges Missverstehen der Schrift ist, wenn man behauptet, zwischen ihnen bestehe Gleichheit auf dem Gebiet des Rechts, des Kriegsdienstes oder des Erbes.«

Jims Ansichten über Kriegsdienst und Recht, über Theologie und Philosophie gründeten sich, obwohl manche darin Bilderstürmerei sahen, auf seine einfache, wortgetreue Auslegung der Schrift und deren Anwendung auf das tägliche Leben. Selbst seine Glückwünsche zu Geburtstagen bewegten sich nicht entlang des üblichen Schemas, wie der folgende Brief an seinen Bruder Bert veranschaulicht:

»Für Dich, Bruder, bete ich, dass der Herr dieses Jahr mit Seiner Güte krönt und im kommenden Dir einen Geist heiligen Wagemuts verleiht zum Erheben des schneidenden Schwertes der Wahrheit und dass Du erfüllt bist von der brennenden Leidenschaft, die der gebildete bürgerliche Christ ›Schwärmerei‹ und ›Fanatismus‹ nennt; Gott aber sieht darin jene heilige Torheit, die Seinen Sohn durch blutigen Schweiß und heiße Tränen zum Todeskampf an einem rohen Kreuz führte und – zur Herrlichkeit!«

An seine fünfzehnjährige Schwester Jane schrieb er Folgendes:

»Richte den Blick fest auf den aufgehenden Morgenstern. Lass Dich durch nichts enttäuschen, aber auch nicht in übertriebene Begeisterung versetzen. Lebe jeden Tag so, als ob des Menschen Sohn vor der Tür stünde, und denke bei allem an die Flüchtigkeit des Augenblicks. Wie kann er genutzt werden? Wandle so, als würde Dich der nächste Schritt über die Himmelsschwelle führen. Bete! Der Gläubige, der auf den Knien vorrückt, braucht nie zurückzuweichen.«

Jim betete damals viel für Dinge, welche die Missionsarbeit betrafen.

»Manche sind in Unwissenheit über Gott; zur Beschämung sage ich es euch«, schrieb er mit den Worten des Apostels Paulus. »Sie müssen von Ihm hören. Der Herr legt mir die Not der noch unerreichten Millionen Innerasiens schwer auf die Seele. Warum gibt es in der Kirche kein Erwachen? Welch hohe Berufung ist allen denen angeboten, die beten: ›Sende mich‹.

Unsere jungen Leute gehen ins praktische Berufsleben, weil sie sich zur Missionsarbeit nicht ›gerufen‹ fühlen. Aber wir brauchen keinen Ruf; wir brauchen einen Tritt in den Hintern. Wir müssen endlich daran denken, dass wir ›hingehen‹ müssen; und nicht mehr ständig klagen, dass die anderen ›nicht herkommen‹, nicht in unsere Kirchen gehen. Wer hat Verlangen, in die Eiseskälte einer Eskimohütte zu gehen? Selbst in Gräbern ist keine solche Kälte wie in unseren Kirchen. Möge Gott uns aussenden.«

Er war Mitglied der Studentischen Vereinigung für Äußere Mission und nahm an ihren frühmorgendlichen Gebetsversammlungen teil. Am späten Abend, nach der eigentlichen Arbeit, richtete er oft noch Liebesgabenpakete für Europa her. Doch sein Blick für die Not der Welt umschloss auch die, die direkt vor seiner Tür waren, und Sonntagnachmittags fuhr er nach Chicago hinein und sprach zu denen, die in den großen Bahnhöfen auf ihre Züge warteten, von Christus.

»Keine Frucht bisher«, schrieb er. »Woran liegt es, dass ich so unfruchtbar bin? Nur einen oder zwei, soweit ich mich erinnern kann, habe ich in Gottes Reich geführt. Das ist kein sehr machtvolles Bekunden der Kraft, die uns durch den Auferstandenen verliehen worden ist. Ich fühle mich wie Rahel: ›Schaffe mir Kinder, oder ich sterbe.‹«

Die Liebe zu Gott, glaubte Jim, muss sich bekunden in Liebe zu den Menschen, nicht nur zu solchen, die Ihn noch nicht kennen, sondern auch zu denen, die sich nach Seinem Namen nennen.

»Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner« (1. Johannes 4,20).

In einer Stadt nicht weit von Wheaton gab es eine kleine Gruppe von Christen, die sich nach schlichtem, neutestamentlichem Vorbild regelmäßig trafen. Jim schloss sich ihnen an; er hoffte, er könnte ihnen irgendwelche Hilfe bringen. Sein Tagebuch zeigt jedoch, dass er dort eine ähnliche Enttäuschung über sich empfand wie bei seinen Bemühungen auf den Bahnhöfen in Chicago:

»›Der Mann, den ich erwählen werde, dessen Stab wird sprossen‹ (4. Mose 17,20). Wenn Du mich erwählt hast, Vater, dann sollte ich grünen und blühen und Frucht tragen für Dich.«

Sein Wunsch wurde nicht erfüllt, wie es scheint, zum mindesten nicht sichtbar, doch seine seelischen Bemühungen trugen wenigstens dazu bei, ihn vor dem zu bewahren, was beim normalen Collegestudenten ein Leben unbeschränkter Selbstsucht ist.

Weil er lernen wollte, wie man für Gott lebt, suchte er Hilfe bei älteren Christen und bat sie manchmal, mit ihm zu beten.

»Hatte Gebetsgemeinschaft mit Bruder Harper«, schrieb er einmal, »und ein Gespräch über die göttlichen Dinge. Ein fruchtbares Erlebnis. Herr, zünde den toten Reisighaufen meines Lebens an, gib, dass ich aufflamme und für Dich verbrenne. Verzehre mein Leben, Gott, denn es ist Dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich Dir, Herr Jesus.«

Weitere Tagebuchauszüge aus diesem dritten Studienjahr zeigen sein unnachgiebiges Streben zu Gott hin.

3. Februar. »Oh Gott, bewahre mich vor einem Leben der Leere, das nur die toten Regeln moralischer Gesetze kennt. Gib vielmehr die innige Verbundenheit der Seele mit Deinem göttlichen Leben, damit Frucht entsteht, damit wieder allen offenbar wird, dass Christus wahres Leben wirkt, Leben in Fülle.«

10. März. »Heiland, ich weiß, Du hast mir volle Freiheit gegeben, Dir zu dienen oder meinen eigenen Weg zu gehen. Ich möchte Dir auf ewig dienen, denn ich liebe meinen Meister. Ich will nicht nach meinem Eigenwillen leben. Richte mein Ohr aus, Herr, dass es nur Deine Stimme hört.«

16. April. »Oh Lamm Gottes, was für ein einzigartiges Opfer bist Du! Wessen Blut hätte dasselbe leisten können wie Deins? Blut von Böcken konnte nicht reinwaschen, denn Tiere stehen außerhalb von Gut und Böse. Mein eigenes wäre nutzlos, denn ich bin voll von Bösem. Nur Du bist völlig gut und ohne Makel, nur Dein Blut konnte eine Wirkung haben.«

Am gleichen Tag unternahmen Jim und ein paar andere Studenten eine Fahrt als Evangelisationsmannschaft. Bei einer Bahnkreuzung blieb das Auto mitten auf den Gleisen stehen und wurde, wenige Sekunden nachdem sie hinausgesprungen waren, von einem Güterzug zertrümmert. Jim sandte seinen Eltern einen Zeitungsausschnitt und schrieb folgende Bemerkungen dazu:

»Die Einzelheiten stimmen ungefähr, aber Zeitungsleute wissen ja nichts von den dienenden Geistern, die der Weltenherrscher aussendet, damit sie denen dienen, die das Heil erben sollen. Es machte mich recht nachdenklich, dass der Herr mich hier gerettet hat. Sicher hat Er eine Arbeit irgendwo, für die Er mich vorsieht. Ach, dass ich das ergreifen möchte, wozu ich selbst ergriffen worden bin!«

So entrann Jim mindestens zum zweiten Mal dem Unfalltod – das erste Mal bei dem Gewehrschuss, der durch sein Haar gegangen war – und wurde durch ein paar weitere Jahre hindurchgeführt zu einem Tod ganz anderer Art, der auf seltsame Weise vorausgesagt zu sein scheint in den Worten, die Jim zwei Tage nach dem Unfall in sein Tagebuch schrieb:

»›Gegen die Seele, die das Blut isst, werde ich mein Angesicht richten‹ (3. Mose 17,10). So auch bei mir. Wenn ich mein Lebensblut für mich würde behalten wollen und mich sträuben, es als Opfer hinzugießen – und so gegen das Beispiel meines Herrn handeln würde –, dann würde ich erfahren, dass Gott sich unerbittlich gegen meine Pläne wenden würde. Vater, nimm mein Leben, ja mein Blut, wenn Du willst, und verzehre es in Deinem Feuer. Ich will es nicht behalten, denn es ist nicht mein, dass ich es für mich behielte. Nimm es, Herr, nimm es ganz. Gieß mein Leben aus als eine Opfergabe für die Welt. Blut ist nur von Wert, wenn es vor Deinem Altar fließt.«

Das Hochschuljahr war fast zu Ende, als Jim mich eines Tages, zwischen zwei Vorlesungen, in der Halle festhielt. Er drückte mir ein kleines Buch in schwarzem Leder in die Hand. Ich nahm es mit in mein Zimmer und sah, dass es ein Gesangbuch war. Auf das erste Blatt hatte er ein paar Worte geschrieben, einen Bibelvers auf Griechisch, erst in seiner klaren, flüssigen Schrift, dann in kleinen Druckbuchstaben, und darunter stand vermerkt »Lied Nummer 46«. Als ich schnell die Nummer aufschlug, fand ich diesen Text:

Hält etwas mich hier unten fest,

das weg von Dir mein Herze zieht,

sodass es heimlich Deine Näh,

den trauten Umgang mit Dir flieht –

so hilf, dass schnell Dein irrend Kind

in neuer Lieb zu Dir sich find.

Heg ich ein Hoffen, lieb und wert,

das mir Dein Kommen, Herr, verstellt,

das tief im Innern mich mit Macht

will fesseln an die eitle Welt –

so löse mich und mach mich frei,

dass Dich zu schau’n mein Höchstes sei!

Dies hungrig’ Herz füllst Du allein,

stillst alle Sehnsucht in der Brust!

Drum Dein zu sein, sei meine Lust.

Dir dienen, folgen mehr und mehr

sei meiner Seele voll Begehr!

Erst in den allerletzten Wochen bevor er mir dieses Büchlein gab, war mir der Gedanke gekommen, dass Jim sich für mich interessierte. Aber selbst wenn ich irgendwelche Hoffnungen gehegt hätte, jetzt war für beide klar, für wen er sich entscheiden musste. Die Entscheidung musste heißen: Christus – Christus allein.

Ein paar Tage später machten wir am Abend einen gemeinsamen Spaziergang und redeten darüber, wie sonderbar die Bahn doch sei, auf die uns Gott geführt hatte. Nur einmal hatten wir uns bisher verabredet – zu einer missionarischen Versammlung in Chicago, ungefähr vier Wochen vorher. Wir waren viel zusammen gewesen zu gemeinsamer Arbeit und Gesprächen, hierin hatten wir eine fruchtbare Freundschaft gesehen, aber keiner von uns hatte zugegeben, dass es vielleicht auch mehr sei. Jetzt gestanden wir die Wahrheit ein – wir liebten uns.

Kaum darauf achtend, in welche Richtung wir gingen, gingen wir durch ein offenes Gittertor und fanden uns auf einem Friedhof wieder. Wir setzten uns auf eine Steinplatte, und Jim erklärte, er habe mich Gott dargeboten, ungefähr wie Abraham seinen Sohn Isaak. Ich erschrak – denn genau das gleiche Bild hatte mir seit einigen Tagen immer vorgeschwebt, wenn ich über unsere Beziehung nachgedacht hatte. Wir waren beide einer Ansicht, dass unser Weg von Gott bestimmt wurde. Unser beider Leben gehörte ganz Ihm, und wenn es Ihm gefallen würde, das »Opfer« anzunehmen und zu gebrauchen, so wollten wir nicht die Hand darauf legen, um es zurückzuziehen und für uns selber zu behalten. Mehr war nicht dazu zu sagen.

Wir saßen und schwiegen. Plötzlich erkannten wir – in unserem Rücken war der Mond aufgegangen –, dass zwischen uns der Schatten eines großen Steinkreuzes lag.

Das Datum dieses Abends ist in Jims Gesangbuch vermerkt, es steht neben dem folgenden Liedvers:

»Und willst Du wirklich, dass ich nun verzichte

auf jenes Eine, das mir köstlich schien –

so nimm es hin! Es war ja noch nicht mein! –

Ich lasse Dir ja nur, was längst schon Dein! –

Dein Will’ gescheh!«

Nach seinem Examen verbrachte Jim die ersten Tage der Sommerferien allein im Hause seiner Tante in Glenn Ellyn, einer kleinen Stadt nicht weit von Wheaton. Während dieser Zeit überdachte er den Entschluss, zu dem ihn Gott geführt hatte. Dass er richtig war, stand für ihn nicht infrage, aber welcher Zwiespalt sich in seinem Inneren abspielte, davon zeugt der nachstehende Eintrag in seinem Tagebuch:

18. Juni. »Josua 5 und 6. ›Geweihtes Gut‹. Das ist etwas, was für mich gilt im Hinblick auf Betty. Was uns beide angeht, so ist sie ›geweiht‹ worden – nicht der Vernichtung wie damals Jericho, sondern Gott geweiht, als ein lebendiges Brandopfer. Dem habe ich zwar zugestimmt, indem ich sagte, dass Er uns beide ganz zu eigen haben solle, als ›dem Herrn gebannt‹. Aber die verborgene Gefahr lag in dem Behalten von Hoffnungen (›köstliche Dinge‹, Gold und Silber), von Hoffnungen, dass Er mir Betty schließlich doch noch überlassen würde, dass unser Beschluss, unseren Weg zu Gott getrennt zu gehen, später von Ihm aufgehoben wird und ich so am Leben bleibe. Aber dann wäre es genauso, als wenn ich sie Ihm in Wirklichkeit gar nicht ›geweiht‹ hätte, denn ich hätte mir insgeheim vorbehalten, sie eines Tages für mich selber zu beanspruchen. Und hier kommt nun der Satz: ›Ihr jedoch sollt euch vor dem Gebannten hüten, damit ihr nicht … das Lager Israels … ins Unglück bringt‹ (Josua 6,18). Ach, wie ähnlich auch hier wieder – verscharrt unter dem Zelt lagen im Verborgenen die heimlichen Hoffnungen auf etwas, was ich nicht haben darf, die Sehnsüchte, an denen man sich in einsamen Momenten wärmt. Doch das Kreuz ist unwiderruflich. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, auch kein Auf-halbem-Wege-Stehenbleiben. Ich muss weitergehen, schlafend wie Adam, bis Gott sieht, dass ich eine Gefährtin brauche und sie mir schenkt – falls ich sie tatsächlich brauche. Mach mein Herz stark, Herr, damit ich dir folge und nichts anrühre, was nicht mir gehört.«