Читать книгу Im Schatten des Allmächtigen - Elisabeth Elliot - Страница 7

ОглавлениеEINLEITUNG

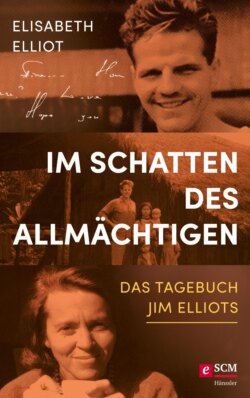

Als Student schrieb Jim im Jahre 1949 diese Worte: »Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf dass er gewinne, was er nicht verlieren kann.«

Sieben Jahre später, an einem heißen Sonntagnachmittag und fern von dem Collegezimmer, in dem jene Zeilen geschrieben worden waren, beendeten er und vier andere junge Männer eine Mahlzeit aus gebackenen Bohnen und Mohrrüben. Sie saßen zusammen auf einem Streifen weißen Sandes am Curaray-Fluss, tief im feuchten Tropenurwald Ecuadors, und warteten auf die Ankunft einer Gruppe von Männern, die sie bewunderten, mit denen sie aber noch nie zusammengetroffen waren – wilde, steinzeitliche Kopfjäger, inzwischen in der ganzen Welt bekannt als Waorani.

Zwei Tage vorher hatte eine jahrelang gehegte Hoffnung sich zum Teil erfüllt. Drei dieser Ureinwohner waren auf dem Sandufer, auf dem die fünf Männer jetzt saßen, mit ihnen zusammengetroffen. Die erste freundliche Berührung, seit Langem erwartet und sorgfältig vorbereitet, war durchaus ein Erfolg gewesen. Der junge Mann und seine beiden Begleiterinnen traten aus dem Sumpfdickicht jenseits des Flusses und ergriffen nach kurzem Zögern die angebotene Hand von Jim Elliot, der sie dann durch den Fluss führte zu den anderen weißen Männern. Anfangs waren die Angehörigen dieses nackt gehenden Stammes misstrauisch gewesen, und mit Recht. Sie hatten von weißen Männern gewusst, die auch in solch großen Vögeln durch die Luft geflogen waren wie dieser, der jetzt hier auf dem Sandufer stand, und es hatte sich erwiesen, dass ihnen nicht zu trauen war. Aber irgendwie hatten die Ureinwohner jetzt während der fünf langen Wochen, in denen diese Weißen hier versucht hatten, ihnen ihre freundliche Gesinnung zu zeigen, gespürt, dass hier keine »Fallgrube« war. Die weißen Männer hatten bei den Waorani zuerst Geschenke abgeworfen, wie der Stamm sie auch in früheren Jahren schon erhalten hatte – Machetas (eine Art von schweren Buschmessern), Kochtöpfe, Bänder, Wollstoff. Das waren hochwillkommene Dinge, und bald hatten die Ureinwohner begierig auf das Geräusch des gelben Ayamu gewartet, der in regelmäßigen Abständen auftauchte (ob allerdings ein Volksstamm, der nicht weiter als bis drei zählt, einen Sieben-Tage-Rhythmus erkennen kann, ist fraglich). Wenn sie das Geräusch des Motors hörten, waren sie von überall herbeigelaufen, aus den Maniokpflanzungen, aus den großen, ovalen, mit Blätterdach versehenen Häusern, vom Fluss her weiter unten, wo sie mit den Kanus zu fischen pflegten. Da waren sie schon wieder – diese merkwürdigen, bleichgesichtigen Männer, die ihnen zuwinkten und riefen und dann an einer Leine einen Eimer herabließen, aus dem man sich die wundervollsten Sachen holen konnte. Und was war das auf einmal? Plötzlich ertönte eine Stimme in der Luft – in ihrer eigenen Sprache! Der Mann rief ihnen zu:

»Kommt her! Wir sind eure Freunde. Wir haben euch gern. Wir sind eure Freunde!«

War es möglich, dass diese Männer nicht die Absicht hatten, ihnen das Land wegzunehmen, die Ernten zu vernichten, ihre Angehörigen zu töten, wie andere es getan hatten? Einige begannen, der Stimme zu glauben. Es kam ihnen ein Gedanke. Warum sollte man die Männer nicht ermutigen? Würde es sich nicht lohnen, herauszufinden, was sie in Wahrheit wollten? Konnte man nicht vielleicht noch mehr bekommen, wenn man auf das Spiel der Fremden einging?

In der folgenden Woche erwiderten die Ureinwohner das herabgelassene Geschenk durch eine Gegengabe. In den Korb, der vor ihren Füßen kreiste, legten sie einen schönen Federkopfschmuck, kunstvoll geflochten und mit Palmenfasern ringsherum verkleidet. Kurz darauf baute ein besonders unternehmungslustiger Waorani ein kleines Flugzeugmodell, das er dem »Piper«-Flugzeug, so getreu er konnte, nachbildete und auf dem Dach seines Hauses aufstellte. Hatte er sich unbemerkt als Späher an das Haus in Arafuno herangeschlichen, dem Ausgangspunkt der ganzen Unternehmungen, wo man ein Modell des Flugzeuges zum Anschauen auf einem Pfahl befestigt hatte? Oder war er ganz von selbst auf die Idee gekommen, ein Modell zu bauen?

Als das Flugzeug eines Tages wieder über ihnen kreiste, hörten die Waorani, wie einer von den Männern rief: »Wir sind am Curaray. Kommt, kommt und besucht uns.« Da konnten einige nicht länger widerstehen. Noch immer von Zweifeln und alteingefleischter Angst vor diesen weißen Männern hin- und hergerissen, blieben sie zwei Tage unschlüssig. Von dem Dschungeldickicht aus, in dem sie sich genauso unsichtbar machen können wie die gefleckte Pardelkatze ihrer Urwälder, erkundeten sie vielleicht die Lage. Am dritten Tag jedoch siegte ihre Neugier – oder irgendwelche sonstigen Motive – über ihre Angst: Der Aufforderung der fünf Männer folgend, die am Ufer hin und her gingen, traten aus dem Dickicht drei Ureinwohner, ein junger Mann und zwei Frauen.

Wer waren diese weißen Männer? Brüder der Affen, die sich mit ihren behaarten Armen und Gesichtern in den Schlinggewächsen wiegten? Brüder des Gürteltiers, das eine bestimmt sehr unbequeme Kleidung trug und niemals nackt ging? Vielleicht Söhne des Schöpfers der Sonne, da sie ja vom Himmel kamen? Aber dabei lachten sie, sprachen Worte, die man nicht verstehen konnte, verschenkten Sachen zum Essen. Zum Essen? Offensichtlich ja – sie schmeckten gut, wenn auch völlig anders als alles, was sie bisher kannten (Würstchen, Brot, Limonade, Senf; mit ihrer eigenen Kost, der trockenen, schweren Maniokwurzel, dem Tapirfleisch, den Erdnüssen, konnte man dies kaum vergleichen).

Und dieses wundervolle Wasser! Einer der Männer goss dem männlichen Ureinwohner ein wenig davon in die Hand (unter sich nannten sie ihn »George«), und als er sich damit den Körper einrieb, hörten wie durch Zauberei die Fliegen auf zu stechen. Die fremden Männer machten ständig merkwürdige Zeichen auf ein glattes, weißes Blatt, mit einem dünnen, an einem Ende schwarzen Stäbchen. Dann sahen sie angestrengt auf diese Zeichen und sprachen die Worte nach, die die Ureinwohner gesagt hatten. Untereinander aber gaben sie nur sonderbare Laute von sich – es waren doch nicht Worte? Doch wahrscheinlich schon – gegenseitig schienen sie sich zu verstehen, zu unterhalten. Doch es war nicht »hörbar«. Und warum antworteten sie nicht, wenn man mit ihnen redete?

Das junge Mädchen entdeckte, dass die Oberfläche des Ayamu glatt war; sie war wie – nein, sie war anders als alles, was das Mädchen kannte. Wie sollte man das den anderen zu Hause beschreiben? Wie ein Platanenblatt? Ja, aber ein Platanenblatt war nicht so groß und fest. Verzückt rieb sie ihren Körper an dem glatten Rumpf.

Und wie vor allem konnte dieses Wesen fliegen? »George« musste es herausbekommen. Er guckte in seinen Kopf, dann in seinen Bauch. Mit den Flügeln schlagen konnte es nicht. Wie konnte es sich bewegen? Mit Gebärden und Geplapper überzeugte er den Piloten, dass er sich nicht fürchte, dass er fliegen wolle. Höher, immer höher stiegen sie hinauf mit beängstigendem Krachen, bis weit über die Bäume. Wie fremd schien die Welt seinen kurzsichtigen Augen – denn der Urwaldbewohner weiß nichts von weiten Räumen, fernen Horizonten. Er kennt nur den braunen Schlamm zu seinen Füßen, die Höhe eines Baumes, die kurze Strecke eines Flusses bis zur nächsten Biegung. Vielleicht hat er schon mal einen Baum erklettert und über das grüne Blättermeer gespäht, um nach dem Rauch zu suchen, der ihm die Lage eines Hauses anzeigt, aber niemals hat er etwas Ähnliches gesehen wie diese weite Fläche, die sich jetzt endlos unter ihm ausdehnte.

Plötzlich fiel sein Blick auf eine Stelle, wo der Schauplatz sich veränderte – Leute, winzig kleine Leute liefen dort umher. Sie sahen so klein aus wie die weißen Männer früher, wenn sie über ihn hinweggeflogen waren. Ja, das mussten seine Leute sein. Das Flugzeug kreiste niedriger. Ja, natürlich – dort war sein Bruder, sein Vater, seine alte Großmutter. Aufgeregt schrie er ihnen etwas zu, und sie beobachteten ihn staunend. Jetzt schraubte sich das Flugzeug wieder höher. Er war so außer sich vor Freude, dass er immer weiter schrie, auch auf dem ganzen Rückflug bis zum Fluss, wo sich plötzlich unter ihm der glatte, weiße Sandplatz dehnte und ihm dann entgegenstieg. Mit einem Knirschen, das durch Mark und Bein ging, traf das Flugzeug auf den Boden, hüpfte eine Strecke weiter, dann blieben die Bäume schließlich stehen. Da waren auch wieder die zwei Frauen. Wie sollte er den beiden schildern, was er zu sehen bekommen hatte?

Am späten Nachmittag kam das junge Mädchen zu der Überzeugung, dass es Zeit sei, diese fremden Leute, die anscheinend kein Verlangen nach ihr hatten, zu verlassen. Sie ging den Sandstrand entlang und entfernte sich. »George« rief ihr nach, aber nein, sie blieb entschlossen. Schließlich, als sie im Wald verschwand, folgte er ihr. Später ging auch die ältere Frau, und über die steilen Hügel und durch die sumpfigen Niederungen eilten sie zu ihrem Dorf, um atemlos von ihren Erlebnissen zu berichten. Doch hinten im Halbdunkel sah man alte Häupter mit verfilztem schwarzem Haar, die sich schweigend, aber ablehnend hin und her bewegten, als sie die Erzählung hörten. Zwischen den Holzpflöcken, die sie in den Ohrläppchen trugen, schmiedeten sie finstere Pläne.

Am Ufer das Curaray warteten am nächsten Tag die fünf Männer voller Spannung, dass ihre Freunde wiederkämen. Wie am Tag vorher gingen sie am Strand auf und ab und riefen die wenigen Sätze, die sie von der Aussprache gelernt hatten; sie hatten sie herausbekommen von einer Waorani-Frau, die von ihrem Stamm geflohen war und jetzt auf einer Farm in der Nähe der Missionsstation lebte. Doch auf die Rufe folgte nur das Schweigen des Urwaldes, der den gewundenen Fluss auf beiden Seiten säumte. Einmal fiel ein Baum, und das Krachen steigerte die Spannung. Aber nichts geschah. Schließlich sah Jim Elliot auf seine Uhr.

»Also, Brüder, ich gebe ihnen noch fünf Minuten. Wenn sie dann nicht auftauchen, gehe ich rüber!«

Die Klugheit hielt ihn davon ab, seine Drohung auszuführen, doch auch den ganzen langen Nachmittag warteten sie umsonst.

Die »Nachbarn« hielten offenbar noch Konferenzen ab – sollten sie wieder zu den weißen Männern gehen und sie einladen in ihr Dorf? Wer sollte hingehen? Sie konnten nicht wissen, mit welch gespannter Sehnsucht sie erwartet wurden.

Der Sonntagmorgen dämmerte herauf mit wolkenlosem Himmel. Wieder hatte Gott die Gebete erhört. Der Fluss war nicht gestiegen, der schmale Landesstreifen nicht zerstört, und das Wetter war zum Fliegen günstig. Nate, der Pilot, stieg auf. Nachdem er eine Zeit lang über dem Ureinwohnerdorf gekreist war, entdeckte er etwa zehn Waorani, die sich am Fluss in Richtung der vier Fremdlinge bewegten.

»Es ist so weit, Freunde!«, rief er aufgeregt, als das Flugzeug wieder auf dem Sandstrand landete. »Sie sind unterwegs!«

Durch Funk wurde Nates Frau über die Begegnung informiert; um 16:30 Uhr sollte sie wieder am Apparat sein.

Nach dem Mittagessen machten sich die Männer daran, auf dem Sand einen Miniatur-»Dschungel« und das Modell eines Hauses aufzubauen: Daran sollte den Wilden demonstriert werden, wie sie einen Landestreifen anlegen konnten, falls sie daran interessiert wären, dass die weißen Männer zu ihnen kämen und bei ihnen lebten. Dann sangen die fünf Missionare gemeinsam, wie sie das so oft getan hatten, freudig und spontan:

»Wir vertrau’n auf Dich,

du Schirmer und Beschützer,

wir gehen nicht allein ins Feindesland.

Du machst uns stark,

wir sind in Dir geborgen und vertrau’n auf Dich!

Du hast uns ausgesandt.

In Deinem Namen, Retter und Befreier,

der Du hoch über alle Namen bist,

zieh’n wir hinaus;

Du sich’re Burg und Feste,

Du Herr des Himmels, Heiland Jesus Christ.

Wir geh’n im Glauben,

fühlen unsre Schwäche,

wir brauchen Deine Gnade Tag für Tag.

Wir preisen und anbeten Deine Liebe,

von der uns keine Macht je trennen mag.

Wir vertrau’n auf Dich,

Du Schirmer und Beschützer!

Dein ist die Schlacht,

und Dein wird sein der Ruhm,

wenn siegreich wir dereinst durch Perlentore

einziehen dürfen in Dein Heiligtum.«

Indem sie sich und alle ihre sorgsam ausgedachten Pläne in die Hände dessen gaben, der sie so unverkennbar bis hierher geführt hatte, warteten sie auf die Waorani.

Am gleichen Nachmittag, noch vor 16:30 Uhr, strömten die stillen Wasser des Curaray über die Leichen der fünf Kameraden, erschlagen von den Menschen, deretwegen sie gekommen waren, um sie für Christus zu gewinnen.

Die Welt sprach von einer grauenvollen, herzbeklemmenden Tragödie. Die Welt erkannte nicht die Wahrheit in Jim Elliots Glaubenssatz:

»Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf dass er gewinne, was er nicht verlieren kann.«