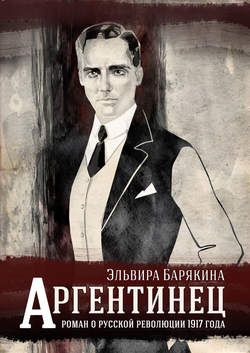

Читать книгу Аргентинец - Эльвира Барякина - Страница 1

Глава 1

Блудный сын

Оглавление1.

Летом 1917 года поезда в России ходили по расписанию “когда у машиниста есть свободное время”, и путешествие Клима Рогова немилосердно затягивалось. Три месяца назад он выехал из Аргентины, пересек Тихий океан, но все никак не мог добраться до Нижнего Новгорода.

А ведь коллеги из редакции газеты La Prensa[1] предупреждали его, что это безумная затея – возвращаться на родину в такое время! Россия безнадежно увязла в войне с Германией, экономика ее развалилась, а царь отрекся от престола. Новое Временное правительство управляло страной не больше, чем восходом и закатом солнца.

В Нижнем Новгороде Клима ждало большое наследство, и терять его было глупо – тем более, что большая журналистская слава не приносила ему особых доходов.

Он не был в России десять лет. Волновался, приглядывался, морщился: «О, черт… черт…», когда видел загаженные полустанки и неграмотных солдаток, приходивших узнать о положении на фронтах.

На каждом углу митинг, на каждом заборе – плакаты, где ярче всего – слово «долой». И тут же восхитительный запах сосновых лесов; вокзальные часы, играющие «Коль славен наш Господь в Сионе»; девочка, принесшая туесок крыжовника: «Купите, дяденька!» Сколь драгоценно было все это!

Однако Клим едва сдерживал нетерпение: ему хотелось не столько поскорее приехать в родной город, сколько покончить с делами и убраться из России. Он физически ощущал разливающуюся в воздухе тревогу.

После революции солдаты полками снимались с фронта, переделывали винтовки в обрезы и отправлялись по деревням – делить помещичью землю. Денег у них не было, и они промышляли грабежом, так что Климу приходилось держать ухо востро.

Его все принимали за иностранца: светлый костюм, лицо по-актерски бритое, по-южному загорелое, нерусская стрижка с длинной челкой. Пока ему удавалось забалтывать дезертиров: если они совались к нему в купе, он рассказывал им об Аргентине – стране, о которой они даже не слышали. Когда в России лето, там зима; жители – эмигранты, говорящие на испанском языке. Приезжим поначалу несладко, но Аргентина – это одно из богатейших государств мира, так что выбиться в люди можно.

В Самаре поезд в очередной раз встал – путейцы требовали отставки какого-то министра. Клим уже не знал, то ли ему смеяться над своей невезучестью, то ли раздобыть револьвер и угнать паровоз.

Сидеть на вокзале не имело смысла и, погрузив чемоданы в пролетку, он отправился к пристаням – до Нижнего Новгорода можно было добраться по Волге.

На его счастье у причала стоял трехпалубный красавец «Суворов», следовавший вверх по реке. Пары уже развели, но милиционеры с красными нарукавными повязками не пускали пассажиров на пароход.

Бабы, нагруженные корзинами и коробами, ругались:

– Чего народ зря томите? У нас билеты куплены!

– Мешочника одного ловим, – лениво отвечал милиционер и сплевывал на землю. – Он, сукин сын, спекулировал на базаре.

Бабы сразу притихли: каждую можно было арестовать за то же самое – у одной наверняка мука в коробе припрятана, у другой – сахар. “Завышать цены” на базарах категорически воспрещалось. А как их не завышать? В стране инфляция – не будешь же торговать себе в убыток!

Клим покосился на милиционеров – сопляки, мальчишки, записавшиеся в «силы правопорядка», чтобы не идти на фронт.

Он решительно протолкался вперед:

– Где ваш начальник?

Получив три рубля, представители власти подумали и решили, что мешочник прячется в другом месте.

– Мерси и добро пожаловать в революционную Россию! – сказал главный милиционер и крепко пожал Климу руку.

Взятка как была, так и осталась волшебным ключиком, который открывал в России любые двери.

2.

Шумя гребными колесами, «Суворов» медленно разворачивался. В каюте было душно, пахло мылом и нагревшейся на солнце клеенкой; солнечные блики дрожали на стене.

За десять лет ничего не изменилось на волжских пароходах: диван, койка, застланная красным шерстяным одеялом, привинченный к полу столик, на стене – лампа под матовым колпаком.

Клим повесил пиджак на спинку стула. Слава богу, поехали. Люди с ума сошли: каждый страдает от тыловой неразберихи, и каждый вносит в нее свою лепту – кто бастует, кто грабит, кто взятки вымогает.

Мальчик, приставленный к пассажирам первого класса, принес чай. Все как раньше – серебряный поднос, подстаканник с гнутой ручкой, долька лимона на блюдце… Только не было больших золотистых сухарей с миндалем: Временное правительство объявило хлебную монополию, и все мучные изделия тут же пропали.

Клим запер за мальчиком дверь. Ему показалось, что за стенкой кто-то дышит, как собака в жару. Прислушался – вроде ничего, кроме шлепанья плиц по воде. Он вернулся к столу и взялся за газету.

И все-таки вот оно: судорожное дыхание, шорох… – в стенном шкафу кто-то прятался. Клим встал, распахнул дверцу и замер от удивления: внутри на мешке сидел татарский хан: маленький, со всклокоченной бородой; в трясущихся руках – крохотный перочинный нож.

– Зарежу! – сказал он придушенным голосом.

– Чаем оболью, – пообещал Клим. – Вылезайте отсюда!

Хан смутился.

– Извините, Христа ради… Милиционеры, гады, чуть не поймали… Я в каюту сунулся – тут никого не было… Не знал, что вас сюда подселят.

Ему было лет сорок пять. На голове – засаленная тюбетейка, под ватным халатом – френч с распахнутым воротом. Под ним розовая рубаха. Далее шли златые цепи, шнурки и веревочки.

– Почему милиция за вами гналась? – спросил Клим.

– Сапоги хотела снять, а я не дался.

Сапоги у него действительно были хорошие: за такие можно угодить под арест – для выяснения личности и конфискации имущества.

– Я управляющим служу на графском заводе, – пояснил хан. – У нас в Нижнем Новгороде запчастей не добыть, все производство на оборону работает, вот и пришлось к одному скупщику-татарину ехать. Заодно и для себя кой-чего приобрел. – Он поднял полы халата, показывая обновки.

– Вы из Нижнего? – удивился Клим.

– Ну! Григорий Платоныч Купин – не слыхали?

Хан оказался не ханом, а мещанином с Ковалихи.

Вскоре мальчик-слуга принес в каюту еще один стакан чаю.

– Наш город – самый что ни на есть первый в России! – громко хвастался Григорий Платонович. – Три пивоваренных завода, один мыловаренный. К нам из Риги семь фабрик эвакуировали – от немцев подальше. А Сормово наше знаете? Паровые котлы новейшего образца! – Он выкрикивал каждое название как на аукционе. – Большая Покровская освещается электричеством, городской театр – роскошнейшее здание, на главных улицах имеется асфальт для удобства пешеходов.

Клим улыбался: знакомые с детства слова, нижегородская торговая привычка рекламировать все что ни попадя. Узнаю, узнаю «карман России»!

– Как Нижегородская ярмарка?

– Самая большая в мире, – заверил Григорий Платонович, – два миллиона посетителей за сезон! Правда, это до войны было.

Он похвалялся даже купцами, разбогатевшими на военных подрядах:

– Строимся, милостивый государь! Вот приедете в Нижний, у вас чемоданы из рук попадают от восторга – таких домов наворотили! Везде фонтаны, оранжереи… Вы где остановитесь? Я вам чудные номера могу порекомендовать: как раз на Ярмарке, пока она не закрылась до следующего года. Справа электротеатр, слева просто театр, напротив – ресторан с музыкой.

Клим покачал головой.

– У меня собственный дом на Ильинке – наискосок от Мариинской гимназии. Я наследство еду получать.

Григорий Платонович поперхнулся и долго кашлял, вытаращив глаза.

– Вы не сынок ли окружного прокурора?

Он посмотрел на Клима и на заграничные чемоданы на полке.

– А вас ведь давно поджидают! Народ все мучается – кому достанется папашенькино богатство? – Голос его стал крайне учтивым: – Вы, стало быть, из самой Аргентины добирались? Как там изволили поживать?

Клим пожал плечами:

– Работал журналистом в газете. Из адвокатской конторы письмо прислали: душеприказчик отца, некто доктор Саблин, просил приехать и принять имущество.

– Знаем мы этого Саблина! – вскричал Григорий Платонович. – Он в прокурорском доме два этажа снимает. Папенька ваш – Царствие ему Небесное! – в отставку подали и начали дела крутить. Очень разбогатели! А как узнали об отречении царя, так с ними удар и сделался.

Клим слушал его в удивлении.

– Откуда вы все знаете?

– Моя графинечка с Саблинской семьей дружит: они то и дело друг к другу в гости шастают. Так что я о вас наслышан.

Григорий Платонович спохватился и изобразил на лице скорбь.

– А насчет папеньки – примите мои искренние соболезнования.

3.

Климу было семнадцать лет, когда он сбежал из дому – с твердым намерением никогда не возвращаться. Он считал себя взрослым: подкручивал перед зеркалом едва пробившиеся усы, покупал папиросы «Графские» и торопливо курил за поленницей на заднем дворе.

В гимназии Клим давился варягами и гипотенузами, а латинские словари использовал исключительно для прикрытия – чтобы, схоронившись за ними, упиваться остроумным Марком Твеном.

У Клима было две жизни. В одной звучали веселые марши, исполняемые на фортепьяно, взлетали самодельные петарды и спасались пленные, попавшие в лапы врага во время налета на монастырский сад.

В другой жизни отец брал Клима в канцелярию и приобщал к делам: зачитывал вслух жалобы в Правительствующий Сенат и решения Кассационного департамента.

К прокурору то и дело стучались молодые помощники присяжных поверенных – вежливые, боязливые, с кожаными портфелями под мышкой и эмалевыми университетскими значками на груди. Отец говорил им, что Клим тоже поступит на юридический, непременно в Москве. Те уважительно кивали:

– Прекрасный выбор!

Клим слушал их, как преступник, которому грозит пожизненная каторга. Когда он заявил отцу, что не желает быть юристом, тот выдал ему тетрадь и заставил исписать ее латинским изречением Ego sum asinus magnus – «Я большой осел».

Шел 1907 год, только что отгремела первая революция, хотелось добиваться справедливости или с честью погибнуть на баррикадах. Клим не знал, что ему делать с собой. Мама умерла, все знакомые трепетали перед окружным прокурором – совета спросить было не у кого.

Клим с друзьями побаловались: ночью поменяли вывески на зданиях. На духовной консистории появилось «Распивочно и на вынос», на окружном суде – «Стриженая шерсть оптом и в розницу», на губернаторском дворце – банка пиявок с аптекарского магазина.

На следующий день преступники явились в гимназию как ни в чем ни бывало. Смотрели свысока на онемевших от восторга младшеклассников – слухи о происшествии уже разнеслись по коридорам. Душа надеялась на скандал с публикациями в газетах.

Приехал директор, вошел в класс. Все встали, грохнув крышками парт.

– Кто это сделал? – крикнул он и ткнул в первого попавшегося ученика: – Ты?

– Я.

Клим поднял руку:

– И я.

– И я, и я! – загремело по классу.

Это был бунт на корабле.

– Та-а-ак, разберемся! – пообещал директор и исчез.

Мальчишки вопили, подкидывали к потолку чертиков из жеванной бумаги и швырялись меловыми тряпками.

Дверь распахнулась от удара – такого сильного, что бронзовая ручка выбила из стены кусок штукатурки. На пороге появился окружной прокурор – мрачный и страшный, как инквизитор. За его спиной суетился директор. Бунт рассыпался в прах.

Отец отыскал взглядом Клима:

– Подойди.

Лицо его было бледно и спокойно. Клим молча приблизился, стараясь глядеть дерзко. Отец ударил его наотмашь по лицу.

– Домой! Немедленно!

Повернулся и вышел. Клим, зажимая разбитую ноздрю, поплелся за ним, чего потом долго не мог простить себе. Потрясенный класс глядел им вслед.

4.

Клим давно задумывался о побеге.

– На каторгу пойдешь! – кричал отец во время ежедневных припадков. – Стой столбом, болван, когда с тобой разговаривают!

Вот это было невыносимее всего: он считал себя вправе ударить – и словом, и кулаком, – потому что смотрел на сына как на вещь, как на собственность. На службе отец был строг, но справедлив – по крайней мере, считал себя справедливым; с прислугой был отстраненно-вежлив, а Клим не получал и этого.

Иногда он пытался защищаться.

– Ну что ж, снимем тебя с довольствия, – бросал, не глядя, отец. Это означало, что не будет не только карманных денег, но и ужина.

Кухарка выдавала Климу хлеб и воду – как заключенному. Амнистия объявлялась только после прошения о помиловании.

Клим ненавидел отца затравленной бессильной ненавистью. Надо бежать, но куда? как? В городе нельзя оставаться – вернут: папеньку каждый квартальный надзиратель знает. В Москву, к маминой сестре? Там в первую очередь будут искать. Денег – пятнадцать рублей, добытых через преферанс. Сказал бы кто отцу, что Клим в карты играет…

Преферанс, может, и прокормит. Но одно дело – играть для развлечения, а другое – жить картами, куда-то ехать, где-то снимать угол.

Горничная тихонько постучалась в комнату Клима.

– Папенька зовет. Сердитый – спасу нет!

В кабинете – сборники законов до потолка: кожаные переплеты, тусклое золото. В углу старинные алебарды, на стене – рапиры и эспадроны, трогать которые запрещено. У стола – высокий темный человек в форменном мундире, застегнутом на все пуговицы.

– До конца учебного года никаких гулянок, никакого театра, никаких приятелей. Теннисную ракетку – в печь.

– Я не…

– В печь, я сказал!

Отец вытащил из шкафа здоровую, как надгробие, книгу.

– А чтобы тебе, сын мой, было чем заняться, вот Уголовное уложение с комментариями. Выучи – чтобы от зубов отскакивало. Ослушаешься – отправлю в солдаты. Иди.

Клим вернулся к себе, швырнул книгу под кровать.

Альпийский мешок, в котором когда-то привозили с дачи яблоки, смена белья, теплый свитер и купленная на базаре трубка, похожая на ту, что курил Шерлок Холмс. Клим огляделся – что еще взять? Ничего. Все в этом доме было куплено на чужие проклятые деньги.

Без аттестата зрелости, без паспорта, с несколькими рублями в кармане он сел на пароход, следующий до Астрахани.

Во время обеда Клим велел подать себе коньяку. Отогрелся, вздохнул свободнее. На палубе встретил студента в черном пальто и фуражке с синим околышем. Тот подумал, что Клим тоже студент – за последний год он так вырос и раздался в плечах, что его многие принимали за взрослого.

– Вы куда едете, коллега?

– В Астрахань. А вы?

– В Тегеран. У меня папенька служит в посольстве.

За время плавания Клим и Игорь (так звали студента) подружились. Отчаянно флиртовали с барышнями, задирали конкурирующую фирму – двух угрюмых юнкеров; напивались в буфете так, что звездное небо вертелось перед глазами. Благоденствовали, пока не познакомились с шулером, который обчистил их до нитки.

Из Астрахани Игорь отправил родным письмо, в котором просил выслать денег. «Со мной едет товарищ – ему тоже хочется посмотреть Персию», – добавил он. Пока не пришел ответ, они жили в кухне при постоялом дворе. Хозяйка не брала с них платы, но заставляла лепить пельмени – по две тысячи штук на брата. Там же, болтаясь среди спившихся рыбаков, беглых солдат и персидских торговцев, они одновременно заразились тифом.

Приехала мать Игоря – бойкая, сильная дама, способная вызывать бурю. Она выходила их, а потом привезла в расплавленный от жары Тегеран.

– Смотри, смотри! – ахал Игорь, подпрыгивая на сиденье коляски.

Мечети, древние стены, торговцы с крашеными рыжими бородами, женщины, завернутые в черное до самых глаз…

В посольстве России вакансий не было, и Клим устроился в телеграфную контору при английской миссии. Когда в 1909 году шаха свергли, Игорь вернулся в Москву, а Клим по совету знакомого англичанина уехал в Китай: там открывались неплохие возможности для белых парней с головой и бойким характером.

Шанхай – два года службы в чайной компании. Потом Аргентина – пестрые трущобы, работа в типографии, а по вечерам – танго на тротуарах, залитых рыжим солнцем и дешевым вином. Политика, борьба за честные выборы и незабываемая инаугурация Иполито Иригошена,[2] первого всенародно избранного президента. Весь Буэнос-Айрес пел от нестерпимого, задыхающегося счастья…

Клим писал сатирические памфлеты во всевозможные ежедневники, созданные на время выборов, – испанский язык давался ему легко. Потом были национальные газеты, журналистская слава – лестная и малоприбыльная, – приглашения в Каса-Росада, розовый президентский дворец…

В Россию Клим отправил только одну открытку – в Москву, младшей кузине Любочке, с которой они так весело проводили зимние каникулы. Очень уж хотелось рассказать, кем он стал и чего добился. Но Любочка не ответила, и связь с Россией окончательно оборвалась. К тому времени Клим сменил гражданство.

Гробовая обида на отца стерлась от времени: он вдруг превратился в не очень умного и оттого недоброго человека, который поступал с сыном так, как в свое время поступали с ним. Когда Клим получил известие о его смерти, он только удивился: надо же, папенька что-то ему оставил? Раз дают наследство, надо брать – за дом на Ильинке наверняка можно выручить большую сумму.

1

«La Prensa» – одна из крупнейших газет в Аргентине. Выходит с 1869 года.

2

Иполито Иригойен (аргентинцы произносят «Иригошен») (1852–1933) – президент Аргентины с 1916 по 1922 год. Экономика во время его правления процветала: страна сохранила нейтралитет в Первой мировой войне и весьма разбогатела за счет поставок сельскохозяйственной продукции воюющим государствам.