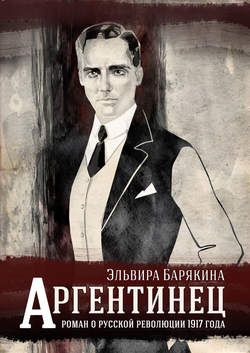

Читать книгу Аргентинец - Эльвира Барякина - Страница 7

Глава 7

Танго по-русски

Оглавление1.

По вечерам к Любочке приходили гости – с нижних этажей раздавались смех и игра на пианино. Мариша приносила Климу ужин.

– Что ты тут сидишь бирюком? Пошел бы к молодежи – там у них весело.

– Не хочу.

Мариша долго стояла в дверях.

– Поссорился с Любовью Антоновной? Чего не поделили-то?

Так и не дождавшись ответа, она брела вниз и громко ворчала:

– Дети, ну чисто – дети… По углам бы вас расставить.

Клим не знал, как вести себя с кузиной. Она вдруг превратилась в ведьмочку: то и дело задирала его, но уже не по-доброму, как раньше, а с явным намерением оскорбить. Публично намекала, что Клим не заслужил и копейки из своего наследства, что он в любом случае все промотает, ибо как был безответственным разгильдяем, так и остался.

Он пытался с ней поговорить:

– Любочка, перестань… Я тебя ничем не обидел.

– А что ты мне сделаешь? – перебивала она. – Предлагаю высечь. Сам справишься или помощников наймешь?

Саблин стыдился выходок жены и старался загладить ее вину. Он приглашал Клима к себе, но Любочка не оставляла их одних: приходила, садилась в угол и упорно следила за кузеном, как за вором, который того и гляди что-нибудь сунет в карман.

Клим не понимал, почему она разлюбила Варфоломея Ивановича. Саблин олицетворял собой все, о чем может мечтать женщина. «Ангел, чистый ангел! – говорила о нем Мариша. – Другие по кабакам и по блудницам бегают, а этому ничего такого не надо. Всегда трезвый, всегда при галстуке – только крыльев за спиной не хватает». Любочка явно бесилась с жиру.

Сперва Саблин стеснялся Клима, но со временем оттаял. Как и все вокруг, он много думал о политике.

– Революция началась не сегодня и не вчера, – говорил он. – Власть обвиняла в неблагонадежности любого, кто стремился поднять социальные проблемы. Ей во всем виделась крамола, а когда тебе затыкают рот, это возмущает. Революционеры протестовали против судебного произвола, против вопиющего неравноправия сословий, и дело кончалось ссылкой и каторгой. Почему в России с явным одобрением относились к политическим террористам? Потому что никаким иным способом нельзя было заставить чиновников заговорить о бедах страны. Да что далеко ходить! Я во время отпуска в деревне учил ребят грамоте, так ко мне явился урядник и заявил, что если я и дальше буду проводить уроки без разрешения, он возьмет меня под арест. Цензура не давала слова; сборища и процессии, кроме религиозных, были запрещены…

Клим помнил, что похороны любого мало-мальски приметного либерала превращались в демонстрацию. Никто толком не знал покойного, но молодежи так хотелось протеста, что траурная процессия моментально обрастала сотнями участников. Пели песни, вроде безобидные, но на мотив революционных; на кладбище читали стихи, вроде о Прекрасной Даме, но все знали, что имя ее Свобода… На поминальных обедах среди лакеев были агенты охранки, и это придавало всему особый привкус: их приставили не к кому-нибудь, а к нам, это мы представляем опасность для царизма.

– Все прогрессивно мыслящие люди встали в оппозицию к власти и принялись ее расшатывать, – вздыхал Саблин. – Здание рухнуло, и вот мы сидим в обломках и пытаемся понять: а дальше что?

Клим поделился с ним жутковатым наблюдением:

– У меня такое чувство, что в России не только не боятся насилия, но и приветствуют его. Делается не по себе, когда барышни идут под ручку по Большой Покровской и распевают «Варшавянку»: «Кровью народной залитые троны кровью мы наших врагов обагрим!» Или вот еще «Дубинушка»: «И на бар, на бояр, на попов и господ он обрушит родную дубину».

– Это же только песни! – фыркнула сидевшая в углу Любочка.

– Если бы это была одна песня, ну пусть две… Но когда со всех сторон призывают идти «на бой кровавый», это говорит о том, что население готово к этой крови. Люди считают, что для улучшения жизни обязательно надо кого-нибудь прирезать.

– Тебе-то что? Ты все равно уедешь.

Саблин задумчиво вертел в пальцах папиросу:

– А нам с тобой, Любочка, видимо, придется доказывать, что мы сроду никого не угнетали и числимся «господами» по лингвистическому недоразумению.

После таких разговоров Клим чувствовал себя неуютно, как будто он имел право на спасение, а остальные были обречены на гибель. Всякий надеялся, что самое трудное уже позади, но только слепые не видели, в каком направлении катится Россия: цены росли, фабрики закрывались одна за другой, на фронте гибли тысячи солдат – каждый божий день.

2.

Дни напролет Клим проводил в банках и конторе присяжных поверенных. Отец оставил ему чуть меньше трехсот тысяч, и, чтобы расквитаться с делами, следовало продать ценные бумаги, перевести рубли в валюту, переоформить контракты на аренду недвижимости, договориться, чтобы плату отправляли в Буэнос-Айрес телеграфом…

Вернувшись домой, Клим заглядывал в людскую и выспрашивал, кто приходил к Любови Антоновне. Он думал, что Нина захочет продолжить знакомство – раз она сама подошла к нему, значит, не обиделась на его нелепую ошибку. Повод для визита у нее был – они с Любочкой подруги… Но Нина не появлялась на Ильинке.

Клим перебирал в уме подробности того вечера: неужели дело было в долгах и она всего лишь решила подластиться к кредитору? Или это папаша запретил ей приходить на Ильинку? Хотя с какой стати? Или, может, Клим слишком много о себе мнил? Нина подошла к столу, за которым сидела ее подруга, решила потанцевать, а тут случай подвернулся.

Ему хотелось расспросить кого-нибудь о ней, но из Мариши удалось вытянуть только одно:

– Очень хорошая особа: кофейник мне на Рождество подарила.

А Саблин направил Клима к Любочке:

– Поговорите с ней.

Настаивать Клим не решался: ему не хотелось выдавать свой интерес. Он разглядывал вексель, выписанный Нининым мужем. Самому явиться к ней и спросить, как она будет расплачиваться? Сумма большая, сроки подходят… Но как невыносимо глупо и пошло было сводить все к деньгам!

Несколько раз Клим проходил мимо дома на Гребешке, смотрел издали на окна, украшенные лепниной, и возвращался ни с чем. Накручивал досаду, сомневался в себе, чего с ним давно не случалось.

Смятение, раздражение… Чем именно взволновала его эта взрослая девочка? Клим ничего о ней не знал… Одно наложилось на другое: сначала восторг, потом угрюмая растерянность, вызов самолюбию: «Как так – неужели меня не ценят самого по себе?» По ночам – яркие фантазии, от которых невозможно уснуть… Нина представлялась ему в том самом поблескивающем синем платье с беззащитным декольте, куда Клим то и дело соскальзывал охальными глазами. Когда он танцевал с ней, был один момент – буквально на несколько секунд, – когда она подалась назад, он почувствовал на руке ее вес и прижал к себе Нину так, будто имел на это право. В подобных намеках суть и смысл танго.

Чем дольше Клим тянул время, тем меньше надеялся на успех. Хотя о каком успехе можно было говорить? Клим уезжал – Нина оставалась. Надо перестать морочить себе голову и отдать вексель адвокатам – пусть они разбираются.

Игра – как в шанхайском казино: если думать логически – ты не можешь здесь выиграть, а все равно крутишься вокруг стола с покером. Слишком уж сильно желание вновь испытать кипучее счастье – как в тот день, когда тебе неожиданно выпал роял-флаш.

3.

В детстве театр Фигнера на Ярмарке был для Клима Меккой. Гимназисты могли ходить на спектакли только с разрешения начальства, и им до третьего звонка приходилось прятаться по уборным, а потом крадучись пробираться в зал. Классный надзиратель караулил их в коридоре: «Ага, по представлениям шастаем, а неправильных глаголов не знаем?!»

Свет матовых ламп, запах рисовой пудры от дамских плечей и столярного клея от декораций. На пустых креслах первого ряда – витиеватые таблички: «Городской голова», «Брандмайор»; во втором ряду – дамские прически и веера; в третьем и далее – банты гимназисток и стриженые головы театралов. Свет гас, зал волновался, кашлял, стихал… Ну, господа артисты, не подведите!

Это был театральный капустник – как водится, в пользу бедных актеров. Спектакль был потешным, сделанным на голом энтузиазме. Ставили ироничные сценки на злобу дня: о батюшке, который запел в церкви: «Еще молимся о благочестивейшем Исполнительном комитете»; о женских «батальонах смерти», которые защищали Временное правительство, пока солдаты-мужчины горланили на митингах…

Клим не сводил взгляда с русоголового кудрявого юноши на сцене. Ему было лет семнадцать-восемнадцать, и он был изумительно похож на Нину. Скорее всего, брат… Он так заразительно смеялся, что ему вторил весь зал.

Клим просмотрел список актеров в программке, отпечатанной на серой бумаге с щепочками. В глаза бросилось: «Г. Купин» – та же фамилия, что и у Григория Платоновича Купина, которого он встретил на пароходе и который служил управляющим у Любочкиной подруги. Интересный поворот…

Парень взял гитару, из-за кулис появилась певица – румяная девушка с двумя светлыми косами до пояса.

Аргентинское танго по-русски, бог ты мой! – такого Клим еще не слышал.

Он следит за сеньорой ночами

За чужими плечами,

За стаканом печали.

Он как жгут перекручен, как провод искрит,

Он затоптан ее каблуками.

Она танго танцует – как будто бы мстит,

Будто по́ сердцу бьет кулаками.

На прилавок – два песо, сдачу – в карман,

«Будь здоров» – пожилому бармену.

А сеньора, окончивши смену,

Весь кабацкий ночной карнавал,

Словно обруч гремящий, роняет к ногам,

И стирает со столиков пену.

Сочетание противоположностей: русские слова и аргентинский ритм, крайний север и крайний юг – идеальная иллюстрация к собственному душевному разладу.

Потом была беспроигрышная лотерея «Знаки судьбы»: девушка с косами доставала из бочки с овсом призы, а кудрявый парень комментировал:

– Карточки на керосин! Это к воспламенению сердец. Мыло хозяйственное! Это к успеху в домашних делах.

Климу достался набор рыболовных крючков.

– Ого! Значит, вы подцепите крупную добычу, – сказал парень.

Когда зрители потянулись к выходу, Клим пошел к гримеркам – в театре Фигнера он знал каждый закоулок. Мимо пробегали костюмеры с охапками платья, рабочие уносили реквизит…

– Э-э… Вам сюда нельзя!

Клим оглянулся. Кудрявый юноша и его подруга стояли на лестничной площадке и по очереди пили из запотевшей бутылки зельтерскую воду.

– А я как раз вас ищу, – сказал Клим. – Вы знаете Нину Васильевну Одинцову? Мне надо увидеться с ней.

– Это моя сестра, – кивнул парень. – Но она сейчас в деревне. Мы с Еленой Никаноровной завтра едем туда и можем передать, что вы ее искали. Как ваша фамилия?

– Рогов.

Парень побледнел, скрестил тонкие руки на груди:

– Вы хотите выселить нас?

Все понятно: платить им нечем, Нина Васильевна явилась в ресторан, чтобы выцыганить у Клима деньги, а папаша увел ее, чтобы она не позорилась.

– Я не судебный пристав – выгонять людей из дома, – сказал Клим и повернулся, чтобы идти.

– Погодите! – Парень протянул Климу ладонь: – Меня зовут Георгий Купин… или просто Жора. – Он светло улыбнулся. – Нина сама хотела поговорить с вами. Если у вас есть время, мы можем вместе отправиться в Осинки.

4.

Домой ехали на одном извозчике. По дороге Жора рассказал Климу о себе и о Елене и о том, как они познакомились на кладбище на могиле с каменной змеей. Сторож им наврал, что в ней похоронена девушка, проклятая отцом, а на плите описаны ее грехи. Жора и Елена долго разбирали заросшую мхом церковно-славянскую вязь и в конце концов выяснили, что под плитой лежит пехотный бригадир.

Елена уже окончила гимназию в прошлом году, пару месяцев проучилась в восьмом педагогическом классе, но бросила – слишком скучно было.

– Она певица от Бога! Ей в опере надо выступать, – громко восхищался Жора.

Елена краснела:

– Ой, ну перестань! Я тебе как медаль – повесил на грудь и хвастаешь.

– Женщина для того и нужна, чтобы блестела поярче и свидетельствовала о заслугах, – подмигнул ей Жора.

У них все было решено: венчание через год и любовь до гроба.

По словам Жоры, Григорий Платонович Купин приходился им с Ниной родным дядей.

– У него голова – как Государственная дума, – заверил он. – Они с Ниной вдвоем занимаются поместьем и восстанавливают завод в Осинках. После революции мужики хотели отобрать у нас землю; управы на них нет – полиции не существует, а войска всегда принимают сторону крестьян. Нина с ними договорилась: она будет поставлять семена и инвентарь, а по осени сбывать товар – за долю в урожае. Мы, конечно, потеряли в деньгах, но других помещиков просто выгнали из усадеб.

Клим слушал молча. Все это мало вязалось с образом, который он нарисовал себе. Графиня Одинцова была для него как случайно сложившаяся в голове мелодия, которую не очень-то твердо помнишь, но которая безумно нравится.

Он пытался представить Нину в трактире, где за бесконечными чаепитиями, а иногда за стаканом водки помещики продавали купцам сено и пеньку. Ему приходилось там бывать: низкие грязные комнаты в пестрых обоях, липкие столы, потные лица… Приличной женщине туда нельзя было соваться, но, по словам Жоры, Нина торговала вполне успешно. Вероятно, он все слегка преувеличивал из фамильной страсти к хвастовству, но Елена подтверждала его слова:

– Нина у нас очень деловая.

Деловая женщина – это шестипудовая купчиха, у которой над локтями отвисшая кожа, а над губой – черные усы. Такая как гаркнет – у приказчиков картузы с голов сдуваются.

Опять странное, не укладывающееся в голове сочетание – прекрасная дама с бальным веером в руках и… поставки горбыля.

Извозчик завез Жору и Елену на Гребешок.

– Кто написал слова танго, которое вы исполняли? – спросил Клим на прощание.

Жора потупил глаза:

– Я. Не знаю, что на меня нашло… Нина рассказала, что вы приехали из Аргентины… Ну и как-то само собой получилось… Что-то неправильно?

– Все правильно, – отозвался Клим.

Шаришь взглядом, перебираешь лица, фразы, события – находишь мимолетные, одному тебе понятные приметы и маяки: русское танго, брат Нины – поэт, каким-то образом угадавший не факты, а смысл происходящего с тобой… Лотерея «Знаки судьбы», приз, означающий крупный улов…

Словно кто-то подталкивал в спину: «Ну же, иди!» Но как идти, если ты грезил о медали за храбрость и особые заслуги и вдруг выяснил, что у нее есть оборотная, весьма неожиданная сторона?

5.

Авантюрист… Сам подумай, зачем тебе целый день плыть куда-то на бессильном пароходике, оберегать от недоброго глаза короб с припасами, думать, злиться, проклинать себя за самонадеянность и фантазерство?

Жора на каждой пристани встречал знакомых мальчишек-продавцов и покупал у них то яблоки, то кружку квасу. В награду совал им газеты – не для чтения, а на самокрутки. Елена сердилась: «Это возмутительно – поощрять детское курение!»

– А где отец Нины и Жоры? – спросил ее Клим.

– В аду жарится, – серьезно ответила Елена.

– В смысле?

– Что ему еще делать, если он давно умер? Черти не выпустят такого грешника.

Клим вспомнил мужчину, который по-хозяйски вывел Нину из ресторана. Он был хорошо одет, на жирном затылке – глубокая складочка, как щель для монет у свиньи-копилки.

– Вы не знаете, как зовут господина, который ходит в гости к Нине Васильевне? Высокий такой, лысый…

Елена конечно же знала.

– А… это Матвей Львович – он служит председателем Продовольственного комитета.

Расспрашивать дальше не имело смысла: Матвей Львович пришел в ресторан, увидел, как Нина танцует с другим, и забрал свою собственность.

– Он многое может устроить, – добавила Елена. – Если хотите познакомиться с ним, попросите Нину: она вас сведет. Правда, его сейчас нет – он в Питере, но скоро должен вернуться.

Бесполезно… У Нины Васильевны уже имелся не временный беспутный воздыхатель, а серьезная надежа и опора.

Вексель этот дурацкий… Денег жалко, но как требовать их с женщины, от которой на сердце такое смущение и непокой? Она должна была Климу, но это он ехал к ней на поклон, дышал угольной копотью, жарился на августовском солнце и сдвигал шляпу на лоб, чтобы никто не видел его тревожных глаз.

6.

Нина сменила траурное платье на шерстяную юбку и ситцевую кофту в мелкий цветочек, в таком виде и ездила на завод и в деревню.

Крестьяне не считали Нину настоящей барыней, но это было ей на руку: они не видели в ней врага, как в других помещиках. Отголоски крепостного права не до конца выветрились из этих мест: старики помнили, как дед Володи повелел перенести Осинки за версту от барского дома, чтобы «онучами не воняло». Разобрали избы, разломали печи, и потянулись подводы под вопли баб и ругань мужиков.

Нина пыталась представить себе – каково это, когда кто-то решает, где тебе жить, чем заниматься? Захочет барин – выдерет, захочет – продаст в другую губернию. Ждать справедливости не приходилось: полиция всегда была на стороне господ.

Отец Володи уже не дурил, как старый барин, но все же свято чтил дворянские вольности. Его власть должны были признавать все: люди, постройки, деревья, звери. Если он встречал мужика и тот не снимал шапки, хозяин стегал наглеца плетью. Впрочем, он редко появлялся в поместье: он занимал видное место в Жандармском управлении и ему было некогда прохлаждаться в деревне. В 1904 году его застрелил член Боевой организации эсеров – за то, что Одинцов, вопреки отмене телесных наказаний, повелел высечь какого-то студента.

Володя пытался благоустроить родовое поместье: он расчищал под пашню новые участки, копал канавы, выписывал дорогие семена и машины. Но при этом никогда не считал, окупится его затея или нет. Он, как и Софья Карловна, презирал деньги, и этим вовсю пользовались мужики и закупщики. Володя не знал ни своих владений, ни их стоимости, ни доходности.

После его смерти Нина продала лесопромышленнику дубовый участок под вырубку: тот предложил пять тысяч, и она, не думая, подписала контракт. Только потом выяснилось, что те дубы стоили никак не меньше тридцати тысяч. Теперь Нина торговалась за все: не уступала даже инокиням, которые покупали у нее смородиновый лист для засолки огурцов.

И все же, что бы она ни делала, закрома господского амбара были пусты, а на скотном дворе, рассчитанном на большое стадо, бродило семь тощих коров. Распропагандированные эсерами крестьяне считали, что господская земля должна перейти тем, кто на ней трудится. Они поделили господские наделы между собой, но из-за нехватки работников те так и остались незасеянными, кроме самых лучших участков. И так было по всей России.

Нина утешала себя, что война скоро кончится, солдаты вернутся с фронта, порядок восстановится, а земля никуда не убежит. Пока все ее надежды были на завод. В низком каменном здании стояли два станка для чесания льна и восемь, – для прядения. В другом цеху в пыли и грохоте работали солдатки-ткачихи, во флигелях бабы кроили и шили рукавицы и винтовочные ремни. Здесь же ползала голоштанная ребятня. Нина смотрела на чумазых больных детей, хмурилась и обещала работницам завести ясли. Но для этого нужны деньги, а откуда их взять? Дядя Гриша говорил, что сперва надо сменить натяжной механизм, из-за которого рвалось волокно.

Быть владелицей предприятия – это постоянно делать выбор между собственным кошельком, нуждами завода и требованиями работников. Не потратишься на ремонт машин – всё встанет, не прибавишь жалованья ткачихам – они вой поднимут, а то и вовсе разломают оборудование. И кому какое дело, что дома у хозяйки протекают потолки и от сырости обваливается штукатурка?

7.

После обедни отец Афанасий позвал баб на богоугодное дело – помочь с уборкой хлеба. Бабы, нарядные, цветистые, веселые, отправились на жнивье. Нина пошла посмотреть на работу, не утерпела и тоже попросила серп.

– Э, барыня, да ты не смогешь, – пересмеивались они, но все же показали ей, как надо захватить горсть стеблей и ударить серпом под самый корень, чтобы поменьше пропадало соломы.

Через десять минут Нина устала: вроде простые движения, но все время внаклонку, в монотонном ритме.

Бабы быстро убрали поповский хлеб. Назад пошли с песнями, ввалились во двор к батюшке.

– Ай, милые, ай, любезные бабоньки мои! – хлопотал отец Афанасий и наливал каждой по стаканчику водки.

Матушка приготовила угощение для работниц, напекла черных калиток с творогом, поставила на лед ведра с квасом. На козлах доски, накрытые чистыми полотенцами, в больших тарелках круто посоленные огурцы и жареная рыба с зеленым луком. Запыхавшиеся поповны тащили пироги – с рисом, с капустой, с изюмом, с вареньем; резали их широкими ломтями. Из бутылок лился квас. Кружек и чашек, собранных по избам, не хватало, и их передавали из рук в руки.

Дядя Гриша позвал Нину ужинать на приступки к сараю, откуда всех хорошо было видно.

– Помнишь старого барина Мохова? – спросил он, сворачивая цигарку.

Нина кивнула: Мохов всегда ездил в гости с чемоданом шишек для самовара. Он утверждал, что они у него самые пахучие.

Дядя Гриша закурил:

– Нет больше моховской усадьбы. И соснового бора тоже нет. Все вырубили, да так и оставили: лошадей нет вывозить.

– Зачем же срубили? – нахмурившись, спросила Нина.

– А чего его жалеть? Он помещичий. К моховским мужикам неделю назад явился какой-то тип, назвался революционным матросом и подговорил их разграбить господский дом. Пришли в три ночи с топорами: боялись, вдруг барин будет из ружья палить? А он в город уехал… Так что дом сожгли, коров перерезали, а лебедям на пруду бóшки поскручивали. Они спали, лебеди-то, – бери их голыми руками.

Праздник потух в глазах Нины. Она вспомнила, что после Февральской революции из окон ее дома несколько дней были видны неподвижные столбы дыма над заречьем. Кухарка Клавдия сказала, что это крестьяне жгли барские дома.

Неужели и здесь будет то же самое? Не верилось, просто не верилось… От моховской усадьбы до Осинок – два шага.

У столов гул, хохот. Кто-то из баб заводил песню, но ее обрывали и требовали послать гонца за гармонистом. Дядя Гриша растоптал окурок каблуком. Похлопал Нину по плечу:

– Ты не боись: наши мужики – не моховские. Просто не шатайся нигде одна. И вообще поосторожней.

8.

Когда Клим, Жора и Елена приехали в усадьбу, там никого не было. Старик сторож сказал, что все отправились к попу на праздник.

– И мы пойдем! – заявил Жора и помчался менять городской костюм на вышитую косоворотку и парусиновые брюки.

Деревня гуляла: шум, движение, крики… Вдоль улицы ходили девушки в ярких платьях. Перед раскрытыми воротами поповского дома танцевали кадриль. Все фигуры проделывались с молчаливой серьезностью, кавалеры с дамами ловко подбрасывали в рот семечки и сплевывали на сторону шелуху.

Во дворе, перекрывая мелодию кадрили, играл гармонист: подносил гармошку к уху и пускал замысловатые коленца. Перед ним в кругу зрителей два парня отплясывали вприсядку.

– Осыпаются листочки, золотые дни прошли, пожалейте меня, девки, что мне в рекруты идти, – выводил звонкий мальчишеский голос.

Клим напряженно оглядывал толпу. Жора с Еленой то и дело с кем-то здоровались: они всех знали – то просили русобородого парня свозить их на рыбалку, то обещали купить у бабы поросеночка.

На Клима никто не обращал внимания, кроме мальчишек, которые тут же распознали в нем иностранца.

– Гля, гля! – тыкали они в него пальцами. – Шляпа-то какая!

– А пуговицы-то на пинджаке сияют! Вот так барин…

На столах пустые миски, объедки пирогов и залитые рассолом полотенца.

– Частые дожди происходят оттого, что пушки на фронтах больно громко стреляют, и небеса растрясаются, – кричал на весь двор маленький попик, сгребая в кулак редкую, в хлебных крошках бородку. – Надо закон установить, чтобы война с немцами велась только саблями и штыками, потому что от дождей нации страдают в равной мере.

– На-кось, попробуй квашеной капустки! – приставала к Климу попадья. – Жора, барчук-то наш, говорит, ты из-за границы приехал – у вас небось такой не бывает. Я ее постным маслом заправляю, сам митрополит однажды вкушал и нахваливал.

Нины нигде не было видно. Клим наткнулся взглядом на Григория Платоновича: тот сидел на земле, обхватив голову руками, и пьяно раскачивался из стороны в сторону.

– А… и вы тут… – проговорил он, заметив Клима.

– Где Нина Васильевна?

– За леща бьется. – Григорий Платонович показал на поповскую избу.

Клим поднялся на крыльцо и вошел в пахнущие старым деревом полутемные сени. Из раскрытой двери доносились голоса.

Нина сидела боком к маленькому пыльному окошку – и опять была непохожа на себя: простая кофточка с засученными рукавами, через плечо перекинута пышная коса. Нина сердито смотрела на стриженного в скобку мужика, топтавшегося на половике у печки.

– О чем вы договаривались с моим мужем?

– Дык он мне сказал: «Плати, Архип, пятнадцать рубликов в год и можешь ловить рыбу с моей тони».[13]

– Пятнадцать?

– Точно так-с.

Нина оперлась на столешницу кулаками:

– А я вчера видела, как твои сыновья на моем участке невод закидывали. При мне две дюжины лещей выудили.

– Дык прикармливаем, ваши сиятельство. Столько денег на это дело изводим – чистое разоренье!

– Разоряться не надо, – насмешливо сказала Нина и вдруг заметила в дверях Клима. Глаза ее сверкнули; она подбежала к нему: – А вот и мой новый арендатор! Я ему тоню сдам. Подыграйте мне! – прошептала она едва слышно.

– Да как же это, ваше сиятельство?! – забеспокоился Архип. – Я три года рыбу прикармливал… Ежели вам моя цена кажется неподходящей, я накинуть могу. Пусть будет двадцать рублей.

– Лещ на базаре трешницу стоит, а в городе – десятку, – напомнила Нина.

– Я сто рублей дам, – с улыбкой сказал Клим.

Архип схватился за сердце:

– Да где ж это видано… Сто пять!

Торговались долго, войдя в раж; поминали святых угодников и грозили друг другу то небесными карами, то судом, то «знакомыми ребятами». Клим уступил, только когда цена дошла до пятисот рублей.

Архип кинул шапку на пол:

– Разорили! Раздели донага! – Но тут же полез за пазуху и, недобро косясь на Клима, отслюнил из толстой пачки две зеленых керенки по двести пятьдесят рублей. – Расписочку извольте!

Нина добыла у попадьи бумагу и карандаш, и, получив свое, Архип выбежал из избы.

Нина еще раз посмотрела на купюры на свет.

Вот он, обещанный крупный улов! С бьющимся сердцем Клим подошел к ней:

– Вроде настоящие?

Она спрятала деньги в карман:

– А вы здорово умеете спорить… Где-то учились?

– В Шанхае довелось поработать в чайной компании. К нам купцы приезжали со всего света.

Закатное солнце падало из окна на Нину: лицо ее оставалось в тени, а руки и грудь в вырезе пестрой кофты казались золотисто-розовыми.

– Спасибо за помощь, – поблагодарила она. – Жора сказал, что вы не собираетесь нас выселять. Я понимаю, вам деньги нужны, но я могу расплатиться только весной… Правда, мне нечего оставить в дополнительный залог, кроме мебели и столового серебра.

Клим смотрел на нее, прикусив губу. Нина торговалась с ним точно так же, как с Архипом.

– Что я буду делать с вашей мебелью?

– Тогда давайте перепишем вексель, – торопливо предложила Нина. – И в марте… нет, лучше в мае… я пришлю вам деньги. Мой друг помог мне получить казенный подряд, так что мы выкрутимся.

– Друг – это Матвей Львович?

Нина удивилась:

– Да. Откуда вы знаете?

– Слухами земля полнится.

– Значит, договорились? Я вернусь в Нижний Новгород, и мы все оформим. Только прямо сейчас я не могу ехать в город – у меня тут дела.

Она нетерпеливо постукивала кольцами об оконную раму.

– Договорились, – ответил Клим.

– Отлично! Ну тогда до свидания.

Нина выбежала в сени. Со двора доносилась пьяная песня:

Какай-та сила тайная

Меня туды влечет,

Какай-та там красавица

В том тереме живет.

Клим провел ладонями по лицу. Получи, авантюрист… Ты подходишь ей, как танго к балалайке. Она будет любезничать с тобой ровно до тех пор, пока ты не погасишь вексель: это все, что ее интересует.

Входная дверь скрипнула, и Нина вновь появилась на пороге:

– Может, вы погостите у нас? Когда вы еще попадете в наши края?

Не обольщайся. Ей просто страшно отпускать тебя назад к присяжным поверенным: они наверняка скажут, что ты сошел с ума, давая ей отсрочку.

13

Тоня – участок водоема, оборудованный для ловли рыбы.