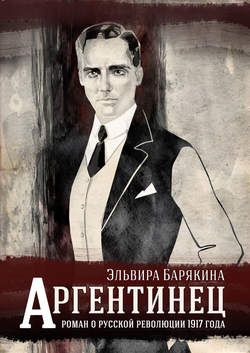

Читать книгу Аргентинец - Эльвира Барякина - Страница 3

Глава 3

Первая любовь

Оглавление1.

Когда-то Любочке льстило, что она вышла замуж за блестящего хирурга, но два года брака не принесли ей ничего, кроме разочарования, противного, как касторка.

Саблин был до крайности неэмоциональным человеком. Любочка знала, что он обожает ее, но он не умел говорить комплименты, никогда не обнимал ее и признался в чувствах всего один раз – когда позвал замуж. Страсть Саблина выражалась в том, что он спрашивал, как дела, и давал деньги на хозяйство.

Объяснять что-либо было бесполезно. Каждый раз, когда Любочка говорила, что она медленно погибает от нехватки нежности и тепла, Саблин приступал к работе над ошибками: выгуливал жену по Волжскому откосу, потом вез домой и старательно целовал в спальне. Этот нелепый фарс был еще более оскорбителен, чем его обыкновенная холодность.

Саблин видел, что у него ничего не выходит, страдал, уходил к себе в кабинет, а потом, сияющий, появлялся с толстым медицинским справочником, где были описаны симптомы меланхолии и рекомендованы надежные средства.

У него было полностью атрофировано чувство восторга перед женщиной, как у дальтоников атрофировано чувство цвета. Саблин был надежный и предсказуемый словно швейцарский будильник, и наивысшей добродетелью считал умеренность во всем, в том числе и в любви.

Иногда Любочка думала: может, это «осложнение» от профессии? Может, грех требовать чего-то от доктора, который каждый день видит раздетых женщин? Когда она спросила его напрямик, Саблин покраснел и долго не мог придумать, как вернее объяснить свои чувства:

– Когда пациентка ложится на операционный стол, нельзя быть мужчиной. Дамы по природе своей стараются выглядеть в наших глазах красивыми, а тут самый жалкий вид, нагота, болезнь… Понимаешь?

2.

В детстве Любочка ждала приезда Клима в Москву, как ждут подарка на именины. Взрослые вовсю пользовались ее страстью.

– Прочитай рассказ от сих до сих, – говорила гувернантка мадемуазель Эмма, тыкая холеным пальчиком в книжку из Bibliothèque Rose.[5] – А то, боюсь, на каникулах тебе придется заняться чтением, а не ходить по театрам с кузеном.

Свободный, быстрый, умный, Клим был для Любочки причиной и самой бурной радости, и самых горьких слез.

– Мальчиком быть лучше, потому что есть вещи, которые девчонкам недоступны, – дразнил он Любочку.

Она не верила:

– Например?

– Вам нельзя ездить на втором этаже конки, потому что у вас юбка, а с юбкой на империал не пускают. Вам и в алтарь нельзя.

– Почему?

– Не положено. Кошке в церковь входить можно, а собаке нельзя. Женщинам нельзя в алтарь.

Любочка умолкала: аргументы были убийственными. Клим во всем превосходил ее: он не терялся, когда его отчитывали взрослые, и мог надерзить в ответ; он собирался воевать с англичанами за свободу буров,[6] – и Любочка знала: протянись война подольше, он бы действительно отправился в Африку.

В последний раз Клим явился к ней в гости в визитке и полосатых серых брюках, с белым платком в нагрудном кармашке, с волосами, расчесанными на косой пробор. Это был уже не мальчик, а широкоплечий юноша… Любочка только-только вернулась из гимназии и еще не успела переменить платье. На ее правой ладони синело огромное чернильное пятно, поэтому она протянула Климу левую руку, за что ее потом долго ругала мадемуазель Эмма:

– Ну что это за манеры? Что Клим подумает о вас?

Вечером пришли подруги, и вся молодежь собралась в музыкальной комнате. Любочка исполнила свою любимую «Лунную сонату», потом Клим играл Листа. Девчонки восторженно аплодировали.

От гордости за него у Любочки перехватывало дыхание. Она глядела на отсветы ламп на откинутой крышке рояля, на смутные отражения лиц в черном лаке, на Клима. Он был серьезен, только раздувающиеся тонкие ноздри выдавала его волнение. Горячие карие глаза, длинная растрепавшаяся челка – Любочка обмирала и ужасалась своим мечтам.

Клим тоже заиграл «Лунную сонату»… Заиграл так, что из соседней комнаты вышли взрослые и столпились в дверях. Любочка не видела, чтобы мама слушала музыку с таким растроганным, восторженным лицом. Она поняла: никогда в жизни, разбейся она в лепешку, занимайся по десять часов в день, у нее не получится так, чтобы домашние, включая прислугу, побросали свои дела и прибежали слушать ее игру, чтобы в воздухе появилось нечто щемящее, дивное и неповторимое.

Когда Клим закончил, все захлопали, закричали «браво». А она, не помня себя, подбежала к роялю и разорвала ноты.

– Ты что делаешь?! – закричала мама. – Ведь он для тебя играл!

Зарыдав от унижения, Любочка умчалась к себе.

Клим постучался в детскую через пять минут.

– Она никого не хочет видеть! – запротестовала мадемуазель Эмма.

Но он все равно вошел, сел рядом на кровать и долго гладил Любочку по волосам.

Мадемуазель Эмма ахала за дверью:

– Он убил нашу девочку. Это было совсем не по-рыцарски – при всех показывать свое превосходство.

– Я больше никогда не буду играть, – сказал Клим.

Любочка так удивилась, что даже привстала:

– Почему?

– Я так решил.

На следующий день все сделали вид, что ничего не произошло. Клим уехал с отцом узнавать насчет поступления на юридический факультет, и Любочка до вечера промаялась одна, умирая от стыда, от любви и от того, что ей была преподнесена такая огромная и бессмысленная жертва. Из университета Роговы сразу отправились на вокзал, и больше они не виделись.

Когда мама рассказала, что Клим сбежал из дому, Любочка в течение нескольких недель ждала, что он приедет и заберет ее с собой. Она запрещала мадемуазель Эмме закрывать окно и всю ночь прислушивалась к звукам в саду. Клим так и не появился. Ей казалось, что виной тому злополучная выходка с нотами: она показала себя полной дурой.

Любочка думала: почему ее так влекло к Климу и почему он никогда не отвечал ей взаимностью? Он был способен на сильные поступки, которые вытекали из сильных чувств. А Любочке так долго внушали, что она должна быть сдержанной, не показывать своих эмоций, а желательно вовсе не иметь их, что она постепенно превратилась в идеальную барышню – совершенно невыразительную, то есть не доставляющую хлопот окружающим. Такие Клима не интересовали.

Любочка и мужа выбрала себе под стать, неосознанно потянувшись к человеку, который считался идеально порядочным, идеально уравновешенным, состоятельным и серьезным. Для Саблина сильные чувства были напрасной тратой времени и энергии. Заплывать в бурные воды? Нырять в глубину? А зачем? Ждать от него сильных поступков и вовсе не приходилось.

Любочка долго не признавалась себе в том, что ей скучно с Саблиным. Чтобы занять себя, она начала еженедельно собирать общество, стала великим посредником и устроителем судеб. Ей поверяли тайны, с ней советовались, а она, зная всё и обо всех, сводила людей, которые могли пригодиться друг другу. По четвергам мебель в ее гостиной сдвигали в сторону, освобождая место под танцы; гости ели холодную осетрину и заливное с оливками, а потом затевали бурные разговоры о политике и национальной идее. Пробки «Редерера» и «Вдовы Клико» взлетали в воздух.

– Господа, выпьем за прекрасную Любовь Антоновну!

Приятное тепло, временное облегчение – будто от горчичников, которые ставят как местнораздражающее и отвлекающее средство.

3.

Клим приехал – и все разломал.

Любочкины гости разглядывали его заграничные костюмы, запонки на манжетах, небрежно, но по-особенному ловко завязанный галстук. Усердные посетительницы премьер и вернисажей раскрывали перед ним богатый внутренний мир и одаривали сборниками поэзии с автографами и без оных. А Клим сваливал все под лавку в буфетной и навсегда там забывал.

Мужчины требовали, чтобы Любочка повлияла на кузена:

– Имея такие деньги, стыдно ничем не помогать народу!

Они искренне презирали Клима за свалившееся на голову незаслуженное богатство, за аргентинский паспорт, освобождавший от унизительных хлопот по поводу мобилизации, и едва подавляемые зевки во время споров о Корниловском мятеже.[7]

Клим был вежлив с гостями Любочки, но она чувствовала, что ни они, ни вся ее насыщенная высоким смыслом жизнь не увлекают его. Ей нечем было привязать бессердечного и нестерпимого кузена: он, как и прежде, приехал всего лишь на каникулы.

Клим читал толстую книжку на испанском, пил через серебряную трубочку аргентинский чай мате – не из стакана, а из тыквенного кубка, оправленного в серебро. Из его карманов высыпались чужестранные монеты; он ловко жонглировал медицинскими банками, оставленными Саблиным сушиться на вате на подоконнике… И он действительно больше не играл на рояле.

– По-моему, это здорово – следовать дурацким мальчишеским клятвам, – сказала ему Любочка.

Именно этого ей не хватало в Саблине: иррациональных, красивых жестов, когда убеждение берет верх над выгодой, а эмоции – над расчетом.

– Тут нечему восхищаться, – рассмеялся Клим, – в быту это называется «неумением жить».

– Ничего подобного! Все самое лучшее в этом мире противоречит здравому смыслу. Ведь это невыгодно любить женщину или быть верным своему слову… Ты не понимаешь! – сердилась Любочка, видя его насмешливую улыбку. – Душевная щедрость – это очень красиво. Она в тебе есть и проявляется во всем, только ты ее не замечаешь, потому что она для тебя естественна, как воздух.

– Я перестал играть на рояле, потому что у меня не было рояля.

– Не ври, не из-за этого. Если бы ты хотел, ты бы нашел себе и рояль, и большой симфонический оркестр.

Они разговаривали как в детстве – шутками и дразнилками. Для Любочки так было проще – чтобы не думать о том, что Клим скоро уедет в свою Аргентину, не доводить себя бесконечными сравнениями: вот непотопляемый Саблин, а вот беспечный кузен, с которым не то что не бывает скучно – с ним некогда перевести дух.

Клим жил так, будто нет никакой войны: он слышать не хотел о карточках и велел Марише покупать самую лучшую провизию – пусть по безумным ценам. Он не экономил и тратил столько, сколько хотелось: водил Любочку по ресторанам и театрам, дарил Саблину наборы дорогих хирургических инструментов – просто так, из любви к искусству подарка. Он не интересовался ни новостями с фронта, ни политической чехардой в Петрограде; это выглядело и возмутительно, и здóрово – как будто бы внешние обстоятельства не имели над ним власти.

– У Клима все мысли не здесь, а в Буэнос-Айресе, – вздыхал Саблин. – Зачем ему к нам приспосабливаться?

В Аргентине его звали Клементе – «милосердный». Именно милосердие от него и требовалось: пусть поскорее уезжает.

4.

Саблин отказался ехать в ресторан с Любочкой и Климом: Медицинское общество планировало обсуждать фундаментальную статью в журнале «Внутренние болезни». Как такое пропустишь?

Любочка надела шляпку. Мариша побрызгала на нее духами.

– Теперь от вас как от пьяницы пахнет, – проворчала она, принюхиваясь. – А что вы кривитесь? Я правду говорю! В очередях всегда духами или одеколоном воняет: люди их вместо водки пьют.

Каждый день Мариша возвращалась домой после многочасового стояния в очередях, растерзанная и нагруженная слухами.

– Буржуев будут бить! – говорила она, смакуя новое, только-только вошедшее в моду словечко.

– Да за что же? – недоумевала Любочка.

– А они хлеб от народа прячут. Специально, чтобы нас голодом уморить.

Саблин утверждал, что власть Временного правительства подтачивается не в редакциях газет, не на митингах, на которые ходят одни и те же бессемейные бездельники, а именно в бесконечных, выматывающих нервы очередях. Здесь-то и зарождалась глухая ненависть к тем, кто «все это устроил».

Клим и Саблин ждали Любочку внизу: решено было взять одного извозчика, чтобы тот сначала отвез доктора в Медицинское общество, а потом Клима и Любочку – в «Восточный базар».

Она опять подметила неприятную разницу: вот небрежно-элегантный кузен, а вот стеснительный муж, глядящий на всех исподлобья, старающийся двигаться как можно меньше, чтобы лишний раз не показывать своей хромоты.

– Все мои друзья детства на фронте, – рассказывал Клим Саблину. – Стучишься в дверь – и гадаешь: убит? ранен? в плену? Встретил двух знакомых барышень, за которыми мы волочились всем классом. Обе старые девы, насквозь пропитанные волей к победе.

– Я считаю, каждый честный человек должен был записаться добровольцем, – твердо сказал Саблин и так посмотрел на Клима, будто осуждал его за то, что тот ходит по ресторанам, а не сидит в окопе по уши в грязи.

«Чего он от него хочет? – с досадой подумала Любочка. – Чтобы Клим отправился в воинское присутствие?»

Она подбежала, взяла его под руку:

– Пойдемте скорее, а то у нас столик заказан на девять часов.

Проходя мимо большого зеркала, она быстро взглянула в него. «А ведь мы с Климом – красивая пара!»

5.

На откосе, на самой высоте, – разноцветный терем «Восточного базара», лучшего ресторана в городе. На ступенях крыльца – красный ковер; швейцар кланялся, держа фуражку на отлете.

Охранники в черкесках с газырями, в высоких бараньих шапках и с кинжалами на поясах; на безопасном расстоянии от них – ребятня, сбежавшаяся поглазеть на чужое богатство.

Клим и Любочка прошли вслед за метрдотелем через сумрачный ресторан на увитую плющом веранду. За ширмой из тропических растений – оркестр; под горой – Ока, розовая в лучах заката; на другом берегу – пестрые крыши ярмарочных павильонов, а дальше сумерки, леса, сиреневая даль.

– Красота! – шепнула Любочка, садясь за столик.

Клим кивнул. Красота теперь стоила очень дорого. Направляясь в Россию, он гадал, как изменится его жизнь, когда он разбогатеет. Оказалось, что при деньгах можно выстроить себе пятачок ухоженной действительности, но чем уютнее в ней было жить, тем чудовищней казался контраст с внешним миром – с его войной и неясным предчувствием беды.

По журналистской привычке Клим постоянно отмечал факты, о которых надо бы писать в газетах, но он каждый раз одергивал себя: «Ты приехал в Россию не за этим. Твоя задача – быстро разобраться с делами и вернуться назад».

Продать дом на Ильинке было не так-то просто. Клим обошел чуть ли не все агентства – везде скука и упадок. Ему объяснили, что, несмотря на наплыв беженцев и высокие цены на аренду, никто не хочет покупать недвижимость: дом в любой момент могли реквизировать военные. К тому же страхование полностью развалилось: случись пожар – никто копейки не даст по страховому полису.

Гостей на веранде развлекали «Танцами воздушных змеев»: под звуки вальса в небе кружили два желтых ромба, разукрашенных лентами, на точном, никогда не меняющемся расстоянии друг от друга.

Посетители «Восточного базара» – юные, затянутые в шелка дамы и господа средних лет и крупных габаритов, кто во фраке, кто в гимнастерке: кто военный подрядчик, кто «вагонник», перегонявший продовольствие из губернии в губернию. В Саратове пуд баранок стоил двенадцать рублей, а в Нижнем Новгороде – двадцать три. «Вагонники» чихать хотели на указы правительства и, несмотря на хлебную монополию, торговали по свободным ценам.

На столах – тонко нарезанный балык, золотистые куропатки, фуагра с черносливом в крохотных фарфоровых чашках и шампанское в ведрах со льдом. Будто нет ни запрета на алкоголь, ни монополек, чьи прилавки осаждали, как крепостные стены.

Подлетел голубь-официант, с сизым чубом и беспокойными глазами, подал лососину под соусом «ремуляд», салат «Эскароль», брабри мандариновое, буше паризьен…

Клим и Любочка опять веселились и поддразнивали друг друга. Он рассказывал ей об игре футбол, захлестнувшей бедные кварталы Буэнос-Айреса, показывал фокусы с салфеткой и винной пробкой, которым его научили бездомные артисты.

– Глядя на тебя, не скажешь, что ты водился с босяками, – сказала Любочка.

– Почему? – удивился Клим.

– У тебя слишком ухоженный фасад.

Он рассмеялся:

– Просто я насквозь пропитался духом Сан-Тельмо – я там живу. Некогда это был престижный район, но из-за эпидемии желтой лихорадки все богачи съехали оттуда и сдали свои дома эмигрантам. Там очень красиво: высокие окна с жалюзи, что ни дверь – то произведение искусства. Но народ, конечно, не шикует.

– Теперь ты уедешь оттуда?

– И не подумаю. В моем доме на первом этаже ресторан, на втором – итальянское семейство с шестью дочками на выданье и мамашей, которая заботится обо мне как о родном сыне. Я обитаю этажом выше, и у меня имеется прекрасный балкон с перилами в завитушках и мигающей вывеской сбоку: El palacio de la calabaza frita – «Дворец жареной тыквы». К тому же над моим окном есть лепной дворянский герб со стертой надписью на щите – так что я по умолчанию считаю его своим. Неужели такую прелесть можно на что-то променять?

Бумажных змеев унесли, и оркестр заиграл танго. Клим хотел позвать Любочку танцевать, но она вдруг увидела кого-то за его спиной:

– А ты тут какими судьбами?

Он обернулся и застыл в немом изумлении.

– Добрый вечер, – поздоровалась графиня Одинцова.

На этот раз она была не в трауре. Огоньки китайских фонарей отражались в синем стеклярусе на ее платье, темные волосы волнами расходились от пробора до пышного узла на затылке. Она медленно обмахивалась большим черным веером, и завитки страусовых перьев колыхались, как морская трава.

Принял за горничную… Болван, болван!

Клим поднялся, раскланялся. Смотрел на Нину Васильевну с еще не остывшим весельем, не зная, то ли извиняться за свою нелепую ошибку, то ли говорить комплименты, то ли со всевозможным почетом устраивать ее у стола, звать официантов, заказывать все, что она ни пожелает…

– Люба говорила, что вы учили ее танцевать аргентинское танго, – произнесла Нина Васильевна. – Может, и меня научите?

Клим покосился на побледневшую кузину:

– С твоего разрешения.

Подал руку графине Одинцовой и вывел ее на танцевальную площадку.

– Встать надо ближе.

– Так?

Клим положил ее ладонь себе на плечо, осторожно обнял за талию:

– Да, так.

– И что надо делать?

– Следовать за мной.

Она быстро взглянула ему в глаза. Ее легкий выдох пришелся ему на шею.

Ощущать твердость колец на тонкой руке, прикосновение бедра – через шелк юбок; нервное напряжение спины, движение лопаток и еще кое-что: интимный шов на сорочке под платьем, которого касаешься бессовестными, немеющими пальцами.

Танго сродни каллиграфии и живописи – это искусство письма во всех смыслах этого слова: система знаков, рассказ о том, кем ты был и кем надеешься стать.

Клим смотрел на склонившуюся к его плечу женщину, и от внезапного восторга и вдохновения у него замирало сердце. Вот оно – переливание священного огня, передача мысли на расстоянии…

5

Bibliothèque Rose – серия нравоучительных книг для детей, издаваемая во Франции во второй половине XIX века.

6

Англо-бурская война (1899–1902) – военный конфликт между Великобританией и южноафриканскими республиками.

7

Неудачная попытка государственно переворота, совершенная генералом Л. Корниловым против Временного правительства в августе 1917 г.