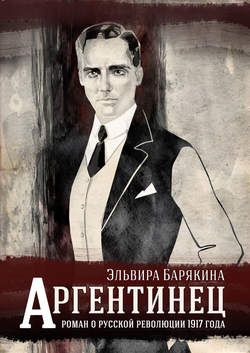

Читать книгу Аргентинец - Эльвира Барякина - Страница 10

Глава 10

Октябрьский переворот

Оглавление1.

El cuaderno negro, черная записная книжка

Все записи сделаны на испанском

Наверное, надо писать о том, что происходит перед моими глазами.

В стране массовые увольнения, на предприятия ничего не подвозится – нет ни топлива, ни сырья. Доктор Саблин пытается угадать, куда денутся все эти безработные. На носу зима, так что выхода только два: либо на большую дорогу – грабить, либо в армию (но не на фронт). На фабриках создаются «гвардии», единственная цель которых – «спасать революцию». «Гвардейцы» ходят по городу – кто в кепке, кто в шляпе-канотье, но непременно с винтовкой и красным бантом на груди. Часть оружия куплена, часть украдена из кремлевского арсенала.

Власть в городе принадлежит непонятно кому. В Совете солдатских и рабочих депутатов заседают эсеры, в городской Думе какая-то социалистическая мелочь. Мировых и столичных новостей нет (кто-то опять бастует – то ли телеграфисты, то ли наборщики). Живем как на острове, ну да оно и лучше: кто меньше знает – крепче спит.

Домой еду 27 октября (9 ноября)[15] через Москву. Дядя Антон назвал меня «бездарным Геростратом»[16] за то, что я разорил дом: в моих комнатах не осталось ничего, кроме кровати, чемоданов с вещами и портрета Николая II, который никто не захотел купить.

Отцовский особняк получил доктор Саблин с правом выплатить деньги в рассрочку. Елене отошла мамина икона – «Неопалимая Купина», которая, по слухам, оберегает дом от пожаров. Когда Елена выйдет замуж, она как раз станет Купиной, так что это в некоторой степени символично.

Прежняя, природная Купина, по имени Нина, действительно оказалась неопалимой, вернее несгораемой, как сейф, предназначение которого – олицетворять успехи делового человека. Ей я подарил чашку для мате, а ее брату «Книгу о божествах и демонах, какие только сыщутся», предмет бешеной зависти моих друзей детства. Желтый переплет, синеватая бумага и неповторимые рисунки – весь пантеон человечества от египетского бога солнца до мелких славянских бесов. Жора спросил, за что ему такая прелесть. Просто так – он хороший парень, и время от времени счастье должно заползать к нему в рукава.

Я заглянул к ним на прощание, но Нина не одобрила моего визита: по всей видимости, Матвей Львович запретил ей встречаться со мной. Но все же она вышла к чаю с томиком Мопассана и ни на секунду не оторвала взгляда от страниц.

Мне досталось скромное удовольствие созерцателя, который может прийти домой и записать, что видел:

светло-коричневую родинку на проборе, о которой, скорее всего, Нина не ведает;

узор вен на кисти, весьма похожий на китайский иероглиф 水, «вода» – единственный, который я знаю;

еще топографию ее платья: все складки, низменности и холмы – от застывшей черной лавы воротника до глубоководной впадины между бедрами.

Пара довольно забавных реплик относительно Матвея Львовича все испортила. Жоре и Елене понравился мой сарказм, хозяйке – нет. Меня вытолкали за дверь гостиной, и в сумеречной прихожей, среди пальто и сохнущих зонтов, случилось чудо.

Нина осведомилась, как я смею делать намеки в ее адрес. Я ответил, что она, к сожалению, не позволяет мне делать ничего иного. Все понятно: приговор окончательный и обжалованию не подлежит, но – по традиции – мне полагается последнее желание…

Я танцевал с Ниной танго без музыки. Создавал себе банк снов, из которого еще долго буду брать ссуды. Держал ее в объятиях, утешал себя мыслью, что право собственности беспощадно обесценивает красоту: если бы Нина сказала мне «да», я бы привык к ней, а так до смерти буду носить в голове мечты о том, что никогда не сбудется. Медленное танго, тихий шелест подошв, великая иллюзия.

Я не ревную даже к Мопассану. Он был циником, притом сумасшедшим, и ему не понять разницы между коровьей страстью и изысканным эротическим чувством к женщине, которую тебе не придется даже поцеловать. Ты можешь только поблагодарить ее, поклониться и уйти. И этого будет достаточно.

2.

Церковь была полна народа. На окладах, на ризах мигающие отсветы свечей и глубокие тени, «Господи, воззвах», летящие голоса, мрак под куполом.

Нина крестилась вместе со всеми, но смысла службы не понимала. Смотрела на встревоженные, сосредоточенные лица. У стены на коленях стояла молодая женщина в черной кружевной накидке на волосах; старик пытался зажечь свечу перед иконой, но не мог совладать с трясущимися руками. Толстая купчиха окунала палец в лампаду и мазала веки себе и маленькому сыну.

Кухарка Клавдия сказала, что матросы за мешок белой муки просят четыреста рублей, а сами туда песок подсыпают. Народ с утра толчется на пристани, ждет пароходов из хлебных губерний; фунт пшена у спекулянтов – рубль двадцать пять копеек. Сумасшедшие цены!

Все эти дни Нина жила в тревожном мареве: что-то мягкое, серое, бесформенное заливало город, и от этого ощущения невозможно было избавиться.

Кто-то из прислуги разболтал Матвею Львовичу, что Клим ездил в Осинки, но вопреки ожиданиям Нины Фомин не устроил скандала и лишь попросил рассказать ему правду. Потом обнял:

– Когда вы рядом, все не так плохо.

Нине было стыдно, будто она обманывала его: он радовал ее не собой, а своими возможностями. Если он был рядом, с ним надо было говорить о делах – казалось, что молчать неудобно. Впервые Нина осознала: вот это и есть ее мужчина. Не «временный», ничего не значащий, а самый что ни на есть постоянный. Ее личная жизнь – быть любовницей председателя Продовольственного комитета. Именно так – с упоминанием должности.

Клим был прав: Нина продавала себя. Он опять, не ведая, что творит, оскорбил ее, назвав вещи своими именами.

Жора «серьезно поговорил» с Ниной:

– Клим отличный парень – чего тебе еще надо?!

Она опять расстроилась, разозлилась:

– Я не люблю его!

– Ты даже не пыталась!

Его слова изумили Нину.

– Как можно «пытаться любить»?

– А так – прикладывать усилия, делать что-нибудь ради этого. Мы с Еленой все время друг для друга стараемся, поэтому у нас, сама видишь, что выходит… А ты забилась в угол и думаешь, что тебе счастье с неба упадет.

– Оставьте меня в покое!

Нина вспоминала, как она не совсем осознанно поддразнивала Клима, попадалась ему на глаза и с тайной радостью подмечала его исступленные взгляды.

Поход к нотариусу, нежданный визит Клима, когда он принес прощальные подарки… Можно было не выходить в столовую, но Нина не смогла отказать себе в удовольствии.

– Зря ты его отвергла, – вздохнула потом Елена. – Тебе было бы с ним хорошо.

Лучше некуда: быть забавой богатого пустобреха в чужой стране, где у тебя ни родных, ни друзей. Поссоришься с ним – и куда пойдешь? На панель? Ни Жора, ни Елена не догадались, что Клим позвал с собой Нину только для красного словца, прекрасно понимая, что без заграничного паспорта, без визы, с большим семейством на руках никуда она не поедет.

3.

Нина не достояла службы и вышла из церкви. Смеркалось. Погода была дрянная – накрапывал мелкий дождь, дул ветер. Откуда-то вынырнул мальчишка с пачкой газет:

– Последние телеграммы! Временное правительство низложено!

Только этого не хватало… Вокруг газетчика тут же собралась толпа. Люди совали ему деньги, выхватывали друг у друга вкривь и вкось напечатанные листки.

– Что пишут? Опять война? С кем?

– В Петрограде новая революция… Власть захватили большевики…

Нине газеты не хватило. Встревоженная, она оглянулась, ища других мальчишек. Из церкви повалил народ – кто-то уже пустил слух о падении правительства. Парень в кожаной шоферской куртке влез на ограду и принялся митинговать:

– Мы стояли и будем стоять за Учредительное собрание…

Нина увидела солдата с газетой.

– А… дьявол, ничего не понятно! – зло проговорил тот. Оглянулся кругом: – Барыня, ты грамотная? Прочитай, чего пишут.

Нина взяла у него грязный листок – пальцы тут же окрасились типографской краской.

– «К гражданам России!» – громко начала она. К ней придвинулись люди: слушали жадно, боясь пропустить хоть слово. – «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки Военно-революционного комитета. Дело, за которое боролся народ – немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, – это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

Дальше шли телеграммы, из которых было ясно, что в Петрограде беспорядки, а в Москве стреляют.

– Большевики никогда не делали тайны из своих намерений, – сказал господин в фетровом котелке. – Обещали взять власть, вот и взяли. Теперь резня будет.

Толпа начала расходиться. Нина не знала, что и думать: отмена собственности на землю, рабочий контроль… А вдруг завод в Осинках отнимут? Надо бежать в Кремль к Матвею Львовичу – он наверняка знает подробности.

Нина торопливо пошла вниз по Покровке. Отсветы фонарей сияли в жидкой грязи на мостовой, отражались смазанными кругами в пыльных витринах.

Может, еще обойдется? Февральскую революцию пережили, в 1905 году тоже были беспорядки – рабочие дрались с полицией в Сормово и на пристанях. Нине было восемь лет, но она хорошо помнила, как ворчал отец, раньше времени запирая лавку:

– Холерные года! Бастуют, бастуют, а исход один: товара на Ярмарке мало – недопроизводство. Грузчики без дела сидят, только даром в Нижний приехали.

Тогда все ждали чего-то, как ждут нападения врага. На Театральной площади крикнули: «Спасайтесь! Сейчас забастовка будет!» – и началась такая паника, что в толпе нескольких баб покалечили. Только потом стали думать: ну, забастовка, ну, закричал какой-то дурак… Чего в истерику впадать?

Может, и сейчас у страха глаза велики?

4.

– Нина Васильевна, постойте!

Она оглянулась. Это был Клим, в элегантном сером пальто, в шляпе, в замшевых перчатках.

– Вы слышали о перевороте? – встревоженно спросила Нина. Она пересказала ему манифест большевиков. – Как вы думаете, это серьезно?

Клим пожал плечами:

– Понятия не имею. Вы куда-то спешите? Я провожу вас. У меня сегодня ночью поезд, я уже со всеми попрощался и отправил чемоданы на вокзал. Жора мне сказал, что вы будете в Покровской церкви. Я хотел встретиться с вами перед отъездом – совершить, так сказать, гаучаду.

– Что?

– В Аргентине так называют поступок, достойный настоящего гаучо. Это обыкновенные скотоводы, но считается, что они очень благородны и имеют особый талант к подвигам. Собственно, вот… – Клим достал из внутреннего кармана белый конверт и протянул его Нине.

Она с удивлением взглянула на него:

– Что это?

– Вексель. Надо же оставить вам что-то на память.

Нина растерялась:

– Вы дарите мне дом? Вам не нужны деньги?

– Больше одной шляпы не наденешь. У меня хватит средств, чтобы покататься по миру в течение ближайших десяти лет. А потом я вернусь за вами.

В тот вечер, когда Клим был у Нины, она сказала в шутку, что из него выйдет отличный любовник для зрелой женщины, у которой все уже есть: супруг в богатой конторе, дети в дворянских институтах… Клим ответил, что вернется к ней, когда она будет готова.

Он смотрел на нее, улыбаясь:

– Конечно, хотелось бы прибить на ваш дом памятную табличку с профилем героя, но Матвей Львович наверняка будет против. Ладно, настоящие гаучо не требуют награды.

Нина взяла конверт и спрятала его в муфту:

– Спасибо.

До самой Благовещенской шли молча. Нина не знала, что сказать: отвергнутые мужчины мстят, обижаются, но не проявляют царского великодушия. Так не бывает: Клим что-то задумал, в этом наверняка есть какой-нибудь подвох.

Мимо проносились грузовики, топали солдаты; баба, сидевшая на корчаге, вопила на всю площадь:

– Вот кому требухи – жареной, пареной, в масле валянной! – Ветер поднимал концы ее клетчатого платка выше головы.

В Кремле было темно и тихо, только окна губернаторского дворца горели ярким электрическим светом. На решетке у арсенала было натянуто красное полотнище: «Вся власть рабочим, солдатам и крестьянам!»

Нина поднялась на крыльцо:

– Ну, прощайте… – Голос ее дрогнул. Она говорила не то, что нужно. Слова не соответствовали ни подарку, который только что сделал Клим, ни тому, что они сейчас распрощаются навсегда.

Мелкие капли дождя чуть поблескивали в ворсинках на пальто Клима. Он был гладко выбрит, пах одеколоном. Он не принадлежал этой измученной стране, ему надо было быть на другом конце земли, там, где сейчас весна и цветут сиреневые жакаранды.

Клим снял шляпу и поцеловал руку Нины:

– Прощайте.

5.

В губернаторском дворце – ни охраны, ни людей в коридорах. Нина медленно поднялась на второй этаж.

«А ведь мы больше никогда не встретимся с Климом».

Пусть он не похож на ее идеал, но ведь нельзя отпускать его просто так! Это какое-то измывательство над собой, над ним, над здравым смыслом… Нине вдруг показалось, что ей только что дали шанс на спасение, а она его оттолкнула.

Побежать за Климом? Вернуть? Когда у него поезд?

Она стояла на пустой лестничной площадке. Дверь в коридор, заляпанная отпечатками грязных подошв; треснутое оконное стекло, заклеенное бумагой… Запах гари.

Когда Клим целовал руку Нины, то на мгновение прижался щекой к ее запястью. Губы его были теплыми, а щека холодна от ветра.

Нина развернулась и побежала вниз: «Вернуть!» И как на каменную стену наткнулась на Матвея Львовича.

– Следуйте за мной. – Голос у него был как у тюремного конвоира.

Он потащил ее в свой кабинет. Там по всему полу был разбросан бумажный пепел. Чернильный прибор на столе опрокинут, перья, ручки и карандаши сметены в сторону.

– Слушайте меня внимательно, – произнес Матвей Львович, приблизив к лицу Нины страшные глаза. – В Петрограде скопились десятки тысяч солдат, ни черта не делающих, живущих за счет спекуляции и грабежей. Временное правительство попыталось отправить их на фронт, и они взбунтовались. – Матвей Львович взял Нину за плечи. – Мы должны уехать, причем немедленно. Страной будут править вооруженные банды голодных дезертиров.

– А как же большевики? – прошептала Нина. – Ведь это они захватили власть…

Матвей Львович захохотал:

– Кто эти большевики, скажите мне? Кучка эмигрантов и политкаторжан, которые совершенно случайно оказались на гребне стихийного бунта. Они объявили себя партией пролетариата – где они его отыскали, если большая часть фабрик позакрывалась и рабочие с голодухи разбежались по деревням? Большевиков поддерживают как раз дезертиры, которым они обещали немедленный мир с немцами. А теперь задумайтесь, кто и как будет кормить наших «серых героев». Только в Нижнем Новгороде расквартировано три пехотных полка – это фронтовики, за три года совершенно отвыкшие от труда, озверевшие от крови крестьянские парни. И уж поверьте мне, они не постесняются разграбить ваш дом, как был разграблен Зимний дворец.

– Бог мой!.. – ахнула Нина.

– Они ворвались в Зимний, все, что смогли, перебили, вскрыли винные погреба, и сейчас в Петрограде третий день идет попойка.

– Но, может, до нас не дойдет?..

– Не будьте дурой! У меня есть точные сведения, что сегодня большевики попытаются взять нижегородский Кремль.

Нина отступила от него:

– Я не поеду с вами…

– А с кем вы поедете? С господином из Аргентины, которого я только что встретил на улице?

Зазвонил телефон, Матвей Львович схватил трубку:

– Да… Да… Арестован? Хорошо, сейчас буду. – Он прикрыл веки, выругался, повернулся к Нине: – Ждите меня здесь.

– Я вам уже сказала: я никуда не еду!

Нина кинулась к дверям, но он так рванул ее за руку, что она чуть не упала.

– Сидеть здесь, я сказал!

Матвей Львович вышел из кабинета, в замке повернулся ключ, и вдруг в коридоре послышался дробный стук сапог, матерная брань. Грохнул выстрел.

Нина в испуге отпрянула к стене. «О, господи… господи…»

Голоса затихли на лестнице, но Нина еще долго не отваживалась подойти к двери и подергать за ручку. Замок был крепкий. Она наклонилась к скважине – ничего не видно, кроме противоположной стены. Внезапно большая тень загородила свет.

– Нина Васильевна! – позвал голос Клима.

Она заколотила ладонью по двери:

– Я здесь! Меня заперли!

– Кто стрелял?

– Я не знаю. Мне надо выбраться отсюда!

Клим рванул двери, но тяжелые дубовые створки не поддались.

– Откройте окно. Тут второй этаж… но сейчас что-нибудь придумаем.

Нина раздвинула шторы и принялась трясти зимнюю раму. Посыпалась замазка; наконец рама поддалась, и в лицо пахнуло влажным ветром.

Клим уже был внизу. Он поднял голову, улыбнулся так, что у Нины перехватило сердце. В руках у него было красное полотнище, снятое с решетки перед арсеналом. Клим подобрал с земли кусок кирпича и, замотав его в край ткани, ловко закинул в окно:

– Держите. Там есть к чему привязать?

Нина заметалась по кабинету. В углу стояло древко от знамени, еще с двуглавым орлом. Затянув на нем узел, она поставила палку поперек окна. Клим потянул за ткань, пробуя ее на прочность:

– Вроде крепко. Сможете спуститься?

Нина села на подоконник:

– Смогу.

Мелкие капли дождя неслись в столбе света, падающего из окна. «Господи, сохрани и помилуй…» Вцепившись в мокрое, свернутое жгутом полотнище, Нина съехала вниз – прямо в объятия к Климу.

– Бежим!

Неслись, взявшись за руки, разбрызгивая лужи, куда-то в темноту, в ночную революцию, в сходящий с ума город. Прятались в тени кремлевской стены, пережидая, пока мимо пройдет красногвардейский отряд. Один из солдат зажег спичку, чтобы прикурить; пламя озарило страшное бородатое лицо, блеснуло в гранях штыков. Стук сапог, скрип колесиков пулемета, подпрыгивающих на каменной мостовой…

Выбрались на Благовещенскую: между соборами шныряли сутулые люди с поднятыми воротниками.

Нина растерянно посмотрела на Клима:

– Куда теперь?

– Ко мне – на случай, если Фомин вздумает вас искать.

– А как же ваш поезд?

– Да черт с ним.

6.

Замерзли, промокли, устали. По дороге их трижды останавливал патруль – какие-то типы с пулеметными лентами поверх ватников требовали документы, но всякий раз пятирублевая купюра оказывалась нужнее пропусков.

На Мироносицкой и Ильинке было отключено электричество. Дома стояли темные, будто заброшенные. Кругом ни души.

Клим всю дорогу не выпускал руки Нины. Был серьезен и молчалив.

– Почему вы вернулись за мной? – спросила она.

– Услышал, как стреляли.

Поднялись на крыльцо, тихо открыли входную дверь. Не снимая пальто, Клим повел Нину наверх. В его комнате было пусто: остались только кровать и портрет Николая II. Под иконой мерцала лампадка, от печи в голубых изразцах шло тепло.

Московский поезд, верно, уже ушел.

Пальто скинули на кровать. Сели на пол, прислонившись спинами к жаркому печному боку.

– Печка – лучшее изобретение на свете, – сказала Нина, стягивая промокшие чулки.

Клим кивнул. Невероятно – Нина сидела в его комнате. Напряжение в каждом суставе, в мышцах, в глазах…

Она дотянулась до муфты, упавшей на пол, достала конверт с векселем:

– Я не возьму его.

– Почему?

– Не хочу, чтобы ты думал, что я тебя использую.

Первый раз назвала на «ты»…

– А что еще со мной делать? Использовать, конечно. – Клим кинул вексель в печь.

Нина придвинулась, положила голову ему на грудь:

– У тебя так сердце грохочет…

– Неудивительно.

Обнять, целовать ямочку на затылке, висок, уголки губ. Проваливаться в свои легендарные сны, с восторгом узнавать их, – и тут же терять ход мысли, ход времени. «Ниночка, Ниночка…» – выдыхать с усилием.

Она вдруг встала; закинув руки за голову, вынула одну за другой шпильки, сунула их в карман, распустила крючки на траурном платье и спустила его на пол.

Села на кровать – совсем иная в белой рубашке и панталонах.

– Иди ко мне.

Развязала Климу галстук, расстегнула пуговицы на жилете.

Скрип ступеней на лестнице заставил их вздрогнуть. В щели под дверью мелькнул отблеск свечи.

– От-т ссыльно-каторжный… – ворчала Мариша. – Лампочку-то, поди, не выключил: счет набежит – не расплатишься. – Она подергала запертую на задвижку дверь. – Ба, так ты не уехал, что ли?

– Я сплю, – подал голос Клим.

– Как же это? Поезд отменили?

– Мариша, я сплю!!!

– Ну ладно, ладно… Завтра расскажешь. – Маришины вздохи и шарканье туфель затихли внизу.

Нина – еще более разгоряченная от того, что их могли застать, – стянула рубашку через голову. Взглянула победно, откинула кудри с высоко вздымавшейся груди и потянула завязки на тонких узорчатых панталонах.

«Любовь моя… Никуда от тебя не уеду…»

Дали электричество – в ванной загорелся свет. Мариша была права – Клим действительно не повернул выключатель.

Нина, вытянувшись, лежала на спине – глаза закрыты, пальцы стиснули край простыни. Клим ткнулся лбом ей в плечо:

– Тебе попить принести?

Она чуть заметно покачала головой.

Шатаясь, Клим направился в ванную. Открыл кран, глотнул с ладони ледяной воды, посмотрел на себя в зеркале. В собственное счастье было трудно поверить.

15

До 1918 года в России использовался юлианский календарь, а в Европе и Америке – григорианский, отсюда разница в датах.

16

Герострат – молодой житель Эфеса, который в 356 году до н. э. сжег храм Артемиды для того, чтобы прославиться.