Читать книгу Schöne Grüße aus dem Orbán-Land - Ernst Gelegs - Страница 6

ОглавлениеVIKTOR ORBÁNS TOTALER TRIUMPH

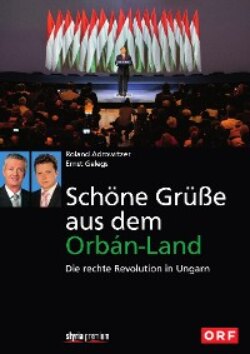

Am Abend des 25. April 2010 steht Viktor Orbán auf einer Bühne auf dem Vörösmarty-Platz im Herzen von Budapest, umringt von seinen engsten Parteifreunden, Mitarbeitern und Bewunderern. Zufrieden blickt er auf hunderte Menschen hinab, die ihm frenetisch zujubeln. Viele schwenken ungarische Nationalfahnen und skandieren immer wieder lauthals „Vik-tor, Vik-tor, Vik-tor …“ Der große Wahlsieger hat sichtlich Mühe, sich das Lachen und Jubeln zu verbeißen. Orbán bemüht sich, ernst und gefasst dreinzuschauen, doch das gelingt ihm nicht immer. Hie und da überfällt ihn ein Lächeln, das er sofort mit raschem Räuspern unterdrückt und mit der linken Faust vor dem Mund zu verdecken versucht.

Wie muss sich Viktor Orbán in diesen Minuten des totalen Triumphes gefühlt haben? Ein Sieg, auf den er acht Jahre lang gewartet hat, und dennoch verwehrt er sich ausgerechnet jetzt offen zur Schau gestellten Jubel. Keine Geste des Sieges, kein Winken, kein Händeschütteln, nichts … Wie ein Fußballnationalspieler, der nach harten 90 Minuten den Siegestreffer seiner Mannschaft erzielt und dann nahezu regungslos, mit angestrengt ernster Miene die Umarmungen seiner Mitspieler und die stehenden Ovatiocnen seiner Fans entgegennimmt.

Vermutlich hätte Viktor Orbán am liebsten gejauchzt vor Freude, denn er weiß in diesem Moment, dass er ab jetzt in seiner Heimat wie ein absolutistischer Herrscher schalten und walten kann, wie es ihm gefällt. Dass er ab jetzt das Land ganz nach seinen persönlichen Vorstellungen umgestalten kann – ein zutiefst befriedigendes Gefühl für einen Machtmenschen wie den heute 50-jährigen Viktor Orbán.

Der erdrutschartige Wahlsieg der nationalkonservativen Partei namens FIDESZ (Fiatal Demokraták Szövetsége – zu Deutsch: Bund junger Demokraten) ist weniger auf eine geniale Oppositionspolitik des Parteichefs Viktor Orbán oder seine überzeugenden Argumente im Parlament oder seine politischen Konzepte im Wahlkampf zurückzuführen, sondern schlicht und einfach auf die dilettantische Staatsführung und katastrophale Wirtschaftspolitik der beiden sozialistisch geführten Vorgängerregierungen. Orbáns Stärke war und ist nach wie vor die Schwäche seiner politischen Konkurrenten. Die parlamentarische Zweidrittelmehrheit seiner Partei FIDESZ ist nicht zustande gekommen, weil der Parteichef und seine Mitstreiter so tolle Politiker sind, sondern weil die anderen Parteien und ihre Funktionäre so konzeptlos und jämmerlich agierten.

Viktor Orbáns Aufstieg

Am 24. Mai 1998 bekommt der damals 35-jährige Viktor Orbán von den ungarischen Wählerinnen und Wählern ein Geburtstagsgeschenk, das schöner nicht sein hätte können. Orbán und seine (damals noch) rechtsliberale Partei FIDESZ erhalten 38 Prozent der Stimmen und gewinnen damit die dritte Parlamentswahl in Ungarn nach der Wende. Nach zähen Verhandlungen gelingt es ihm, gemeinsam mit dem bürgerlichen Demokratischen Forum (MDF) und der Kleinlandwirte-Partei eine konservativ ausgerichtete Dreierkoalition auf die Beine zu stellen. Viktor Orbán wird zum jüngsten Regierungschef in Europa und zum Liebkind der EU. Die Mitglieder der „Liberalen Internationale“, des europäischen Dachverbands liberaler Parteien, zu dem anfangs auch Orbáns Partei FIDESZ gehört, sind hellauf begeistert von dem jungen, dynamischen Ungarn und seinen erfrischenden Reden.

Geboren am 31. Mai 1963 im zentralungarischen Székesfehérvar (Stuhlweißenburg) als Sohn einer Lehrerin und eines Agraringenieurs, aufgewachsen in der 1.700-Seelen-Gemeinde Felcsút, ist Orbán bereits ab Mitte der 80er-Jahre während seines Jusstudiums an der Loránd-Eötvös-Universität politisch aktiv. Er agitiert gegen das kommunistische Regime und riskiert damit Strafverfolgung. Im ganzen Land bekannt wird der Jungpolitiker dann am 16. Juni 1989: Bei der feierlichen Wiederbestattung von Imre Nagy, dem Ministerpräsidenten der Revolution von 1956, fordert er als Sprecher der Universitätsjugend den sofortigen Abzug der sowjetischen Truppen aus Ungarn. Diese fulminante Rede und sein betont legeres Aussehen sind der ungarischen Bevölkerung bis heute in heller Erinnerung geblieben: ein forscher, junger Mann mit ungekämmten Haaren, Dreitagebart, Jeans und offenem Hemdkragen, der öffentlich sagt: „Wir werden die Kommunisten zu Staub zertreten!“ – in dieser Gestalt tritt der damals 26-Jährige in das Bewusstsein der Öffentlichkeit.

Orbán ist 1988 einer der Gründer des Bundes junger Demokraten (FIDESZ), einer bunten Truppe von oppositionellen Studenten, die großteils linksliberale Ansichten vertreten und sich dezidiert als Jugendpartei profilieren wollen. Mitglied darf nur werden, wer unter 35 Jahre alt ist.

1989 geht Viktor Orbán nach Großbritannien. Sechs Monate lang studiert er politische Philosophie am Pembroke College in Oxford. Den Aufenthalt bricht er ab, weil er im Frühjahr 1990 unbedingt an den ersten freien Wahlen in Ungarn teilnehmen will. Die Jungtruppe rund um Orbán fährt einen sensationellen Erfolg ein. FIDESZ bekommt 8,9 Prozent der Stimmen und Viktor Orbán zieht ins Parlament ein. Erst 1993 wird er zum Parteichef von FIDESZ gewählt.

Nach und nach erkennt er, dass eine links- wie rechtsliberale Studentenpartei weder Fisch noch Fleisch ist und daher auch nie wirklich ganz nach oben kommen kann. Aber dorthin will der ehrgeizige Viktor. Systematisch beginnt er, seine Partei von ihrer liberalen Orientierung auf einen rechten Kurs zu steuern. Orbán selbst führt einen radikalen Imagewechsel durch und präsentiert sich nun glatt rasiert, im maßgeschneiderten Zweireiher, als bürgerlicher Familienvater seiner wachsenden Kinderschar (er hat heute fünf fast erwachsene Kinder) und frommer Christ.

Mit dieser neuen Linie kann FIDESZ auch neue Wählerschichten ansprechen. Dabei hilft es ihm, dass in dieser Zeit bürgerliche Parteien in Ungarn, wie etwa das bürgerliche Demokratische Forum, zunehmend an Bedeutung verlieren. Orbán führt FIDESZ auch aus der Parteifamilie der Liberalen Internationalen heraus und wird mit seinen Parteifreunden Mitglied der bürgerlichen EVP, der Europäischen Volkspartei. Im Laufe der Jahre wird FIDESZ immer nationaler und konservativer. Orbán will rechts der politischen Mitte keine Partei sehen. Daher buhlt er auch immer wieder um Wähler der rechtsradikalen Partei Jobbik (Details zu Jobbik siehe das Kapitel „Jetzt geht’s los …“) und wird so mit Vorwürfen konfrontiert, er sei antisemitisch und rassistisch. Ein Vorwurf, der unsinnig ist. Man kann Viktor Orbán und seiner nationalkonservativen Regierung sehr viel vorwerfen, aber sicher nicht Antisemitismus oder Rassismus! Der jüdische Weltkongress hat bei seiner Tagung Anfang Mai 2013 zwar eine dreiseitige Liste von mehr als 100 antisemitischen Vorfällen in Ungarn veröffentlicht, doch diese haben mit der Orbán-Regierung nichts zu tun. Im Gegenteil, die Regierung bemüht sich, Antisemitismus und Rassismus zu unterbinden – leider nicht immer erfolgreich und leider oft höchst ungeschickt, hier einige Beispiele:

Orbáns Minderheitenpolitik – so das Urteil des linksliberalen Roma-Vertreters Aladár Horváth – besteht hauptsächlich auf dem Papier. Die von seiner Regierung ausgearbeitete Roma-Strategie wird zwar von allen Experten als gut und hilfreich erachtet, sie wird aber nicht mit Leben erfüllt. Zuständig dafür wäre Flórián Farkas, ein Roma und FIDESZ-Abgeordneter, der allerdings das Gehabe eines Paschas an den Tag legt, wie Horváth meint. So hat die Orbán-Regierung beispielsweise mehrere 100.000 Euro für ein Projekt zur Verfügung gestellt, das rund 2.000 Roma-Frauen eine Ausbildung ermöglicht. Als Farkas die Roma-Frauen nominiert hatte, die für den Arbeitsmarkt ausgebildet werden sollten, soll er gefragt worden sein, warum sich so viele Nicht-Roma unter den ausgewählten Frauen befinden. Laut Horváth habe Farkas geantwortet: „Wer ein Rom ist, entscheide ich!“ Gerne hätten die Autoren mit Flórián Farkas darüber gesprochen und auch über die Roma-Politik seiner Regierung, doch er hat ein Interview abgelehnt.

Missglückt ist auch das Projekt, jenen Roma einen staatlichen Arbeitsplatz zu verschaffen, die Sozialhilfe empfangen. Die Orbán-Regierung steht auf dem Standpunkt, dass Sozialhilfe-Empfänger gemeinnützige Arbeit verrichten sollen, quasi als Gegenleistung für die staatlichen Zahlungen, die sie monatlich erhalten – ein für konservative Regierungen typischer Standpunkt, den man teilen kann oder auch nicht. Jedenfalls haben die Gemeinden in Ungarn das Recht bekommen, langjährige Sozialhilfe-Empfänger, egal ob Roma oder Nicht-Roma, für eine beschränkte Stundenanzahl pro Woche zu diversen Tätigkeiten wie Schneeschaufeln, Pflege von Parkanlagen oder Schulwegsicherung heranzuziehen. Wer sich weigert, verliert die Sozialhilfe. Missglückt ist das Projekt deswegen, weil die gemeinnützige Arbeit keine finanziellen Anreize bietet, nicht freiwillig ist und weil etliche Gemeinden arbeitslose Roma als billige Arbeitssklaven missbrauchen. Die Roma müssen Schnee schaufeln und in den Parks Hecken schneiden, während die arbeitslosen Ungarn vorwiegend als Aufseher der Roma-Arbeitsbrigaden eingesetzt werden. Diskriminierung und Willkür sind bei diesen Arbeitseinsätzen gang und gäbe. Roma-Vertreter sprechen von einer menschenunwürdigen Zwangsarbeit, die Orbán-Regierung hingegen von einer gelungenen Integration der Roma in den Arbeitsmarkt.

Das Wasser für die Roma floss plötzlich nur noch spärlich: öffentlicher Brunnen in Ózd.

Wie unsensibel und ungeschickt FIDESZ-Politiker mit ihrer Roma-Minderheit im Land umgehen, hat sich in der letzten Juli-Woche des Jahres 2013 gezeigt. Der Bürgermeister der nordostungarischen Stadt Ózd lässt just am heißesten Tag des Jahres das Wasser der öffentlichen Brunnen rund um eine bitterarme Roma-Siedlung sperren. Von den insgesamt 123 öffentlichen Brunnen in Ózd werden 28 komplett abgedreht, bei 61 wird die Durchflussmenge massiv reduziert. Schon bald bilden sich vor den tröpfelnden Wasserstellen lange Schlangen von Roma, die mit ihren Kübeln geduldig warten, bis jeder seinen gefüllt hat – und das bei Temperaturen um die 40 Grad im Schatten. Die Roma-Siedlung ist nicht ans öffentliche Wasserleitungsnetz angeschlossen, weil – so die Begründung – die Roma ohnehin nichts zahlen würden. Mag sein, dass diese Behauptung stimmt. Einzuwenden ist, dass selbst zahlungswillige Roma in dieser Siedlung keine Möglichkeit haben, Fließwasser in ihren Wohnungen zu haben. Die Roma dieser Siedlung in Ózd sind daher gezwungen, Wasser von den öffentlichen Brunnen zu holen. Der Bürgermeister der Stadt, ein Angehöriger der Orbán-Partei FIDESZ, meint, dass die Roma Wasser verschwenden würden. An manchen Brunnen sei Wasser in „industriellen Mengen“ entnommen worden, wie er bei einer Pressekonferenz mitteilt – das könne sich die Stadt nicht leisten, daher habe er veranlasst, die Brunnen zu sperren bzw. die Durchflussmenge zu verringern. Er könne nicht einsehen, dass ein Teil der Bürger für den Wasserverbrauch zahle und ein anderer Teil nicht. Die meisten Nicht-Roma in Ózd geben ihrem Bürgermeister Recht. Auch sie sehen nicht ein, warum sie fürs Wasser zahlen müssen, während die Roma sich das Wasser gratis nehmen. Das Argument, dass sie ja Fließwasser in ihren Häusern und Wohnungen haben, während die Roma sich Wasser holen müssen, lassen die wenigsten gelten. Nicht beachtet hat der FIDESZ-Bürgermeister das internationale Echo seiner Maßnahme. Journalisten aus aller Welt sind nach Ózd gereist und haben über die triste Lage der Roma und über die unmenschliche Entscheidung des Bürgermeisters berichtet. Besonderes Pech für Ungarn war, dass Anfang August in den Redaktionen Saure-Gurken-Zeit herrscht, jede Story, und sei sie noch so klein, wird groß ins Blatt gehoben. Und daher sind in diesen ersten Augusttagen 2013 die Zeitungen in ganz Europa voll mit langen Berichten über die missliche Lage der ungarischen Roma und über die Untätigkeit der Orbán-Regierung, die in den Artikeln in die Nähe des Rassismus gerückt wird. Schließlich hat Innenminister Sándor Pintér die Notbremse gezogen. In Anbetracht der negativen Artikel in der Weltpresse hat er seinen Parteifreund in Ózd dazu gedrängt, die Brunnen schleunigst wieder aufzudrehen. Auch wenn das Wasser in Ózd wieder fließt, das Image Ungarns ist einmal mehr geschädigt worden.

Bei der Parlamentswahl 2002 siegt überraschend der sozialistische Spitzenkandidat Péter Medgyessy und verdrängt Viktor Orbán von der Macht.