Читать книгу Mundo virtual - Esteban Ierardo - Страница 9

1

Capitalismo algorítmico

ОглавлениеPor la imaginación las épocas se expresan y piensan. En la Antigua Grecia, por ejemplo, la obra de Homero expresaba los valores heroicos de una sociedad aristocrática guerrera. El ciclo del Grial, en la Edad Media, manifestaba la necesidad de unir el deseo de trascendencia espiritual de la Iglesia con la energía combativa de guerreros feudales. Las novelas de Dickens, en la modernidad, no son separables de la era victoriana y la pobreza y desamparo de los niños.

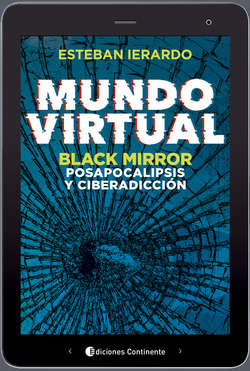

La imaginación artística siempre muestra los prismas de las épocas y sus muchos perfiles, caras, modos de realidad. Desde esta perspectiva, ninguna ficción puede ser desechada o subestimada. Más allá de sus logros artísticos intrínsecos, un cuento, una novela, una película, o un episodio de alcance global de alguna serie, como Black mirror, construyen escaleras en las que, por la reflexión, podemos subir hacia las caras del prisma cultural del presente. Y una de las facetas fundamentales de esa imaginaria figura poliédrica, hoy, es el capitalismo algorítmico.

Los algoritmos son secuencias de instrucciones. Mediante ecuaciones matemáticas determinan los pasos necesarios para realizar algo, desde una operación bancaria on line, hasta conseguir una gaseosa de una expendedora automática, encontrar enlaces a contenidos por un motor de búsqueda en internet, o la facilitación del tránsito en las megalópolis contemporáneas. Por instrucciones y cálculos, los algoritmos “deciden” el mejor procedimiento para la obtención de algo. Su protagonismo en la regulación de la vida cotidiana de la sociedad hipertecnificada compone otro ejemplo de las contradicciones estructurales en la historia del capitalismo.

Por un lado, Marx y Engels observaron esas contradicciones en el desarrollo del capitalismo temprano en el siglo XIX en su célebre Manifiesto comunista. Primero, el crecimiento continuo de la producción generaba una sobreabundancia que necesitaba perentoriamente nuevos mercados para no amortiguar su impulso; y, segundo, la necesidad de mejores comunicaciones para el más veloz traslado de las manufacturas desde las fábricas a los puertos requería trenes, vías férreas, buques impulsados a vapor, o el telégrafo, lo que daba a los sindicatos óptimos recursos para fortalecer su organización en contra de la elite patronal2.

Tras la Segunda Guerra Mundial, una socialdemocracia exitosa produjo más ingresos, mejor distribución de la riqueza y capacidad de ahorro. Hacia fines del siglo XX, con la sociedad del consumo ya consolidada, un individualismo hedonista, en la expresión de Lipovetzky, dedicaba más tiempo al ocio y a consumir servicios o entretenimientos, antes que a mantener una alta disciplina productiva3. Contradicción entre producción y placer.

También, la secularización de la modernidad, su rechazo a la interferencia de la religión en la esfera pública, la separación del Estado de la Iglesia, debilitó una disciplina de trabajo originalmente promovida por una fe religiosa. Tal proceso es el que destacaba el neoconservador Daniel Bell cuando se lamentaba de la mengua del impulso religioso como catalizador de un fuerte desarrollo económico4; algo que, antes, Max Weber había indicado al suscribir que Calvino, uno de los creadores de la Reforma Protestante, dio un gran envión en su origen a la economía capitalista al proponer que el éxito en una actividad económica redituable “capitalista” revelaba que Dios nos había concedido una salvación eterna. Por lo que religión y economía se unían en una misma cosmovisión en la que el éxito comercial era lo que aseguraba que nuestra alma sea salva por siempre5.

Hoy, el ejemplo de una nueva contradicción estructural debemos situarla entre el individualismo liberal y el sistema informático de un capitalismo algorítmico. En este sistema, cada vez se necesita menos de los individuos y de sus decisiones. El valor del individuo libre es cada vez menos necesario, si es que alguna vez lo fue… Pero en el siglo XX el aporte individual era todavía esencial. Todo par de manos era fundamental en las líneas de producción de las modernas economías industriales y en sus guerras. Cada individuo era necesario para jalar una palanca, o sostener un rifle… La guerra total o masiva nace luego de la Revolución francesa. En 1793, todos los franceses jugaron un rol necesario en la lucha contra los ejércitos invasores que querían restablecer la monarquía, que la revolución había derribado. No sólo los soldados, también los niños, mujeres y ancianos tenían que aportar su esfuerzo individual.

Los individuos que se percibían como naturalmente libres en un sistema secular y antimonárquico, se estimaban como el pilar mismo de la sociedad moderna en construcción. A esto contribuyó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Todos los hombres tienen iguales derechos políticos. Esos derechos los garantizaba la nueva sociedad, como el derecho a la libertad, un derecho natural, un rasgo propio e inalienable de los individuos, que debían ser reconocidos por la ley y el Estado.

En el siglo XX los individuos eran esenciales en los ejércitos de masas, los soldados alistados forzosamente. Hoy ya no son necesarios los reclutamientos en masas, no es forzosa la “carne de cañón ilimitada” porque las “fuerzas de alta tecnología dirigidas por drones y sin piloto y los cibergusanos están sustituyendo a los ejércitos de masas del siglo XX. Y los generales delegan cada vez más decisiones a los algoritmos”6.

La ciberguerra del futuro necesitará así menos individuos, o menos decisiones individuales. Los soldados y los pilotos de combate serán sustituidos por robots autónomos y drones. Los algoritmos atraviesan el prisma completo del complejo tecnodigital contemporáneo, sin punto de detención o retorno. Por un lado, el sistema algorítmico “decide” mediante el procesamiento de la información desde una inteligencia artificial. Este tipo de inteligencia no cometería los errores propios de los humanos corrientes; por otro lado, la inteligencia artificial que aplica los algoritmos no necesita de actos conscientes de análisis. Es decir: en la era del capitalismo algorítmico y la inteligencia artificial, la conciencia no es necesaria. Por eso “los humanos corren el peligro de perder su valor porque la inteligencia se está desconectando de la conciencia”7.

Los algoritmos no conscientes están en camino de superar a la conciencia humana en el reconocimiento de pautas y patrones, en la determinación del mejor diagnóstico o la mejor comprensión de las leyes y sus aplicaciones. Así, en el espinazo del capitalismo algorítmico que late tras “Cuelguen al DJ”8, o tras toda la inteligencia artificial vinculada con los sistemas informáticos (lo que incluye internet y sus motores de búsqueda, por ejemplo), se asoma un tema filosófico fundamental: la prescindencia de la conciencia. Los algoritmos necesitan ser “inteligentes”, pero no conscientes. La inteligencia artificial realiza sus procesos programados sin necesidad de esa conciencia que es todavía un continente misterioso para la filosofía o las neurociencias.

Ni conciencia ni decisión individual.

Lo más relevante para el sistema algorítmico es su perfeccionamiento mediante nuevos datos mejor procesados. Inteligencia artificial en expansión por el “mejoramiento algorítmico”, por ejemplo en su aplicación en los coches autónomos. Los algoritmos que manejan un auto autónomo terminarían con los accidentes de tránsito provocados por los errores humanos. “Pero también acabarán con la experiencia humana de conducir un coche y con decenas de millones de puestos de trabajo”9.

El capitalismo algorítmico que decide por los individuos que buscan pareja modificará el diseño laboral. Antiguas profesiones serán reemplazadas por nuevos trabajos en la era de la robotización y el liderazgo irreversible de los algoritmos. Las muchas profesiones del futuro aún no se han inventado o se están gestando. Los jóvenes proactivos con formación digital serán los nuevos capitanes de la tecnorrealidad. Abogados, médicos, profesores y otras profesiones actuales serán cada vez más desplazadas por los algoritmos, al tiempo que aumentará notablemente la masa de los desplazados no cualificados10.

IBM Watson, un software de pregunta-respuesta que responde preguntas del lenguaje natural, puede dar asesoramiento jurídico casi instantáneamente, con alta precisión. Los abogados que sobrevivirán lo serán sólo para cuestiones muy especializadas. Los algoritmos ya son la base de empresas como Uber o Airbnb que no necesitan poseer ningún coche, ninguna casa, porque todas sus prestaciones dependen de un sistema informático para ofrecer servicios de propietarios. Los automóviles autónomos harán que en el futuro ya nadie quiera tener un coche porque no será necesario. Un algoritmo encontrará al auto en alquiler más cercano a nuestra posición para llevarnos donde queramos. Habrá menos automóviles, y por ende menos complicaciones de tránsito y accidentes, y el negocio de las compañías de seguros de automóviles desaparecerá.

La impresión 3D se abaratará y su alcance se multiplicará. Ya se imprimen órganos, piezas de repuestos de avión, o incluso en China se construyó un edificio de seis pisos de oficinas impreso en 3D11.

En este panorama, solo prevalecerán quienes dominen las nuevas tecnologías. Algunas de las nuevas profesiones preferentes serán: hacker blanco, preparado para contener a los ciberpiratas; el growth hacker con la capacidad para la expansión de los mercados combinando habilidades de programación, posicionamiento on line por marketing digital; experto en inteligencia artificial e internet de las cosas para lidiar con un mundo que, para el 2020, se espera que cuente con 500 millones de computadoras conectadas y acaso casi todas las cosas conectadas, por sensores a la red global; controlador aéreo de drones, que se usan para repartos, mantenimiento o espionaje; el mundo “yo” y sus servicios personales: guardianes de la privacidad, gestores de avatares; ¡y cuidado los profesores! (incluido quien esto escribe), habrá avatares que actuarán como docentes digitales por la modalidad de una enseñanza virtual pura; y asistentes en red, dado que la vida analógica cederá cada vez más terreno a la asistencia sanitaria o geriátrica por internet; asesores en sistema de seguridad, inversores y prestamistas en una economía virtual bitcoin; especialistas en impresión 3D en arquitectura para construcción y reformas de edificios, y para imprimir prótesis u órganos…

La lista podría seguir. Y en todos los casos, estas profesiones son posibilidades y exigencias de un mundo informatizado dependiente del big data, y relacionado con el uso de nuevos y perfectibles algoritmos12.

Claro que no hay que olvidar que muchos trabajos antes no serán sólo reemplazados por nuevas profesiones humanas sino directamente por robots, como la del farmacéutico robot que solo se encarga de una farmacia en San Francisco13.

Los algoritmos informáticos y su poder global continúan la biología contemporánea. La biología actual asegura que los organismos también son algoritmos. Los seres vivos lo son por actividades de reproducción y gestación, nutrición, metabolismo y respiración; todo lo cual depende de una aplicación “inconsciente” de algoritmos físico-químicos. Las ciencias de la vida, entroncadas con el evolucionismo biológico y con la piscología evolutiva, entienden al humano como un tejido de instintos y procesos fisiológicos que buscan la eficacia en la reproducción, la duplicación genética y la supervivencia. Según los adalides de esta visión, los procesos algorítmicos de la vida son ajenos a “la espiritualidad de la mente”, y su supuesta independencia respecto al mundo biológico. Para funcionar, los organismos no necesitan de ninguna metafísica del alma, de ninguna libertad individual que nos diferencie de los animales sometidos a las leyes de la naturaleza. Porque el hombre es otro animal, un ser orgánico que funciona por algoritmos “naturales”. La evolución tecnológica informática replica los algoritmos químicos por algoritmo informáticos, y para esto nada indica que se deba introducir en el juego la inexplicable conciencia y sus aires de autonomía respecto a la pura química cerebral.

En los comienzos de la revolución industrial las máquinas eran mecanismos para mejorar el trabajo físico humano. Pero para funcionar necesitaban de una capacidad cognitiva procedente desde afuera. Esa capacidad iba del hombre a la máquina. Ahora, las máquinas digitales ya tienen incorporada una capacidad cognitiva propia a través de su inteligencia artificial algorítmica. La contraposición ya no es máquina (lo mecánico) y la conciencia humana (que dirige la máquina y toma decisiones). El contrapunto ahora es conciencia humana y decisiones falibles que se equivocan, y algoritmos no conscientes que “no se equivocan”. O que se equivocan por momentos de una nueva manera todavía no del todo comprendida, como lo delatan los flash crash…

Un flash crash es una caída veloz e inesperada de una cotización de moneda a la que le sigue una recuperación igualmente rápida de ese valor. En general, estos fenómenos son inexplicables, sus causas son de difícil detección. El concepto surgió en 2010 cuando el índice Dow Jones estadounidense cayó unos 100 puntos, un 9%, y se recuperó quince minutos después. En 2013, un tuit introducido por un hackeo en la Agencia AP difundió la noticia de un supuesto atentado contra la Casa Blanca y el Dow cayó 130 puntos en un segundo.

Otro flash crash famoso fue en la Bolsa de Singapur, en 2013. Las acciones perdieron el 87% de su valor. De nuevo, la causa de este fenómeno generado por un mundo informatizado no es de fácil determinación. Pero para algunos analistas la explicación podría ser “algoritmos desbocados”: “una serie de programas conocidos en la jerga como algos diseñados para comprar y vender de manera automática basándose en información que se rastrea y lee sin intervención humana”14. Los algoritmos algos pueden tomar decisiones a través de noticias que circulan por las redes o Twitter. Así, una cascada de titulares negativos sobre el Brexit, por ejemplo, le da a los algos una señal de que es momento de vender libras. Pero este procesamiento de la información por el algoritmo llevaría a errores cuando estos titulares o son falsos o sólo anuncian hipotéticas decisiones o tendencias que tal vez no se cumplan. Por lo que la inteligencia algorítmica, al no pensar, es incapaz de comprender los significados de un flujo de noticias en su contexto. Los significados contextuales están fuera de la interpretación algorítmica. Un ejemplo tal vez de una inteligencia “no tan inteligente” e incapaz, al menos en ese sentido, de suplantar a la más modesta capacidad de comprensión humana.

Es obvio que estas anomalías son propias de la dependencia mayor de los mercados respecto a los programas informáticos y sus respuestas automáticas. Todos sabemos que la incertidumbre, el creer o no en la rentabilidad futura de una acción, por ejemplo, es un factor de constitución de precios. Pero a esa incertidumbre o vacilación psicológica humana ahora se le debe agregar otra fuente de irresolución por la mala compresión de los flujos de información por los algoritmos algos.

Un optimismo algorítmico podría abrazar la idea, incluso, de que los algoritmos deberían ser “acelerados” para acelerar la corrosión del todo capitalista15. Pero si descendemos a una visión más sombría, pero acaso más realista, más allá de innegables méritos como mejorar el tránsito, los diagnósticos y tantos otros logros positivos, lo que no puede soslayarse es que “a medida que los algoritmos expulsen a los humanos del mercado laboral, la riqueza podría acabar concentrada en manos de la minúscula élite que posea los todopoderosos algoritmos, construyendo así una desigualdad social y política sin precedentes”16. Una élite cada vez más pequeña podría controlarlo todo. O hacerlo todo, incluso el arte, supuesto reducto de la resistencia de lo que sólo puede ser hecho por los humanos.

El arte no sería tampoco un campo sólo reservado a la creación humana. David Cope, por ejemplo, músico e ingeniero de la Universidad de Santa Cruz, California, elaboró un programa de música e inteligencia artificial, Emi (Experimentos de Inteligencia Musical), que compuso 5000 corales al estilo de Bach en un solo día. Cuando los escuchas no son advertidos del origen algorítmico de esta música no perciben ninguna diferencia, nada que les haga sospechar su origen informático. No sólo música, también haikus, los minimalistas poemas japoneses, son creados por algoritmos17.

Pero, claro, el sistema algorítmico dominante no es disociable del impacto de las grandes corporaciones informáticas en nuestras vidas. Un estudio estableció que el algoritmo de Facebook es mejor juez de nuestras personalidades y disposiciones humanas, incluso que nuestros amigos, familiares y conyugues. Si el lector ha pulsado 300 veces “me gusta” en su cuenta de FB, el algoritmo de esta empresa informática global puede predecir tus opiniones y deseos mejor que tu esposa o esposo. También este estudio asegura que en elecciones presidenciales futuras FB podría conocer: 1) las opiniones políticas de decenas de millones de personas; 2) qué votantes cambiarían su voto y en qué sentido lo harían18.

La gran amenaza para un sistema algorítmico no sería ya una sublevación humana del viejo estilo: barricadas, calles tomadas, movimientos revolucionarios armados, sino el ataque de virus que alteren los archivos de programas y gusanos informáticos que se propaguen de computadora a computadora. Los gusanos se replican. Por lo que una computadora podría enviar cientos de miles de copias de sí misma creando un efecto devastador a gran escala.

El sistema algorítmico asume sus riesgos. Como también lo hacen los gigantes de la producción industrial, cuando asumen que no deben quedarse rezagados en la producción de autos autónomos, hoy liderada por Tesla y Google, y que necesitan de sofisticados programas de computación. Es el caso de Ford, General Motors o Fiat-Chrysler, empeñados en mejorar sus propios programas computacionales para autos sin conductores y con energía eléctrica19. Pero muchos ya comprenden que lo que quedará obsoleto es construir nuevos y mejores autos tradicionales. La industria algorítmica automovilística se impondrá con su concepto de auto como una computadora sobre ruedas.

Decir que todo necesita computarizarse, desde la producción a los servicios, la búsqueda de trabajo o el funcionamiento de las instituciones, supone decir que el complejo tecno-digital lo atraviesa casi todo. Y esta estructura necesita de algoritmos que a su vez dependen de modelos matemáticos. Y los algoritmos como centro del capitalismo digitalizado son capaces de reproducir las desigualdades, de hecho, mediante decisiones algorítmicas.

Cathy O’Neil, ex profesora del Barnard College de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), que trabajó como analista de datos en Wall Street, dejó el mundo académico para participar del movimiento Ocuppy Wall Street (OWUS), que denunció los excesos del sistema financiero. Publicó el libro Weapons of Math destruction (Armas de destrucción matemática). Aquí describe los algoritmos que gobiernan nuestras vidas y que perjudican a los desfavorecidos. “Vivimos en la era de algoritmos”, escribe. Porque “cada vez en mayor medida, las decisiones que afectan nuestras vidas —a qué escuela ir, si podemos o no obtener un préstamo o cuánto pagamos por nuestro seguro sanitario— no están tomadas por humanos, sino por modelos matemáticos”20.

Los algoritmos “toman decisiones” muy importantes en la vida de las personas. De acuerdo con la matemática, estos modelos ocultos algorítmicos “manejan nuestra vidas desde que empezamos en la escuela primaria hasta que nos jubilamos”21. Y estos modelos matemáticos están presentes por ejemplo en el control de resultados académicos de estudiantes y profesores; clasificación de currículos; conceden o niegan becas; evalúan a trabajadores; determinan votantes; establecen penas de libertad condicional y vigilan nuestra salud.

En el reino del capitalismo algorítmico, la datificación del big data y las matemáticas son el trasfondo que regula todo. En los tiempos del capitalismo fordista, la importancia de medir el tiempo de trabajo fue esencial para el taylorismo. Medir el tiempo necesario para fabricar una pieza por la manipulación de una máquina era parte de un mejor control y rendimiento del trabajo físico22. Las medidas para determinar una duración o una cantidad hablan de una cuantificación creciente de la vida. Fenómeno al que contribuye también hoy el mundo digital cuando nos acostumbra, como si fuera algo natural, a evaluar contenidos, imágenes o hechos, según la cantidad de “me gusta” que cosechan en las redes.

El mundo dominado por números y cantidades no se trasforma en el capitalismo algorítmico. Las necesidades de la vida dependen cada vez más de algún tipo de numeración. Ejemplo sencillo: sin las comunicaciones mediadas por la tecnología digital el mundo colapsaría. Esas comunicaciones dependen de los números de nuestros celulares, de las direcciones IP, de nuestros números de tarjeta y documento personales. Para comunicarme, actuar y trabajar, necesito tener “mis números”. Y el sistema informatizado en su conjunto a su vez es regulado ya por el número de pasos y cálculos algorítmicos.

Claro, esta matematización de la vida reduce los números a instrumento necesario para identificar a alguien, o para acceder a prestaciones y servicios. Desde un análisis de contrastes filosóficos, el mundo matematizado del capitalismo algorítmico es el reino de la instrumentalización absoluta matemática. Si pudiera pensar, la matemática algorítmica aborrecería la mística matemática pitagórica. Pitágoras, el pensador presocrático fundamental del siglo VI a. C., creía que el número es el ser. En su filosofía, sólo destinada a un círculo hermético de discípulos, los números sostienen un orden matemático y racional como condición para la existencia del cosmos. Ese orden matemático superior era parte de una espiritualidad que vibra en la llamada “música de las esferas”, o en las medias o canon con el que los antiguos escultores griegos tallaban sus esculturas o templos. La espiritualidad de las matemáticas pitagóricas estimulaba la contemplación de las cosas como testimonio de un cosmos u orden universal de origen, finalmente, divino. Lo matemático fue epítome también de un orden universal musical concebido según número y medida en el imaginario medieval de San Agustín. Una matemática como música, una idea que llega hasta el siglo XX en los proyectos musicales de Pierre Boulez o Xennakis.

Pero en el capitalismo algorítmico nada se conserva del origen transcendente de los números pitagóricos. Salvo en el caso de la minoría que cultiva las matemáticas puras, en su uso en la vida práctica cotidiana las matemáticas han perdido su noble pasado de puente hacia una contemplación intelectual del cosmos. Ahora son parte de una vida que se extingue si no respira cada vez más información, números, claves y cálculos algorítmicos. La ciencia de los números en su puro uso funcional responde a la lógica utilitaria; y todo, incluso el ocio o el entrenamiento, es calculado en pos de los beneficios posibles si se capta la atención y el deseo de consumo de los individuos. El mundo unidimensional, reducido a única dimensión de la utilidad práctica, a la más “inteligente gestión de ganancias”23.

Los algoritmos no piensan.

No piensan los algoritmos que deciden la compatibilidad casi perfecta entre Amy y Frank en “Cuelguen a DJ”. Pero esto ofrece dos lecturas. Por un lado, el no pensar de los algoritmos son parte de un modo de pensar precedente y necesario: la ideología del liberalismo económico que sostiene la dinámica del capital y los mercados, en la que siempre la ganancia y el resultado es lo fundamental. Este tipo de pensar es instrumental, tal como Max Weber o la Escuela de Frankfurt no se cansaron de señalar. Por otro lado, decir que hay un pensamiento tras el no pensar de los algoritmos es decir también que hay un engaño a detectar tras la insistencia en que los algoritmos no son conscientes. Los algoritmos no son conscientes en su funcionamiento programado, claro; pero todavía necesitan de una conciencia que genere esos algoritmos. La conciencia del programador, y tras esa conciencia, la estructura mental o modus cogitandi de un pensar instrumental económico-liberal insistente de un capitalismo que siempre se transforma, pero nunca altera su principio constante: optimización de ganancias y del poder económico como valor en sí mismo.

Y la riqueza depende del aumento de la eficacia. Aquí los algoritmos tienen parte de su función. Pero también son parte de una mejor guía o auxilio para que los humanos cometan menos errores inútiles. Equivocarse menos es promesa de mejor utilidades o eficacia en algo. El perfeccionamiento de la eficiencia necesita entonces individuos que acudan, como si fuera un nuevo oráculo, a la inteligencia de los algoritmos para mejor saber lo que deberían pensar, sentir o hacer. O para no equivocare en la búsqueda de una pareja.

2 Ver Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto del Partido Comunista, Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, 2013, traducción de Wenceslao Roces. Disponible en <www.pce.es/descarga/manifiestocomunista.pdf>. Ver también Eric Hobsbawn, Introducción al Manifiesto Comunista, Crítica, Barcelona, 1998.

3 Sobre el hedonismo cultural de la llamada era posmoderna, ver Gilles Lipovetsky, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 2006.

4 Ver Daniel Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo, Alianza, Madrid, 2004.

5 Ver Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Fondo de Cultura Económica, México, 2003.

6 Yoval Noah Harari, Homo deus, Debate, Madrid, 2016, p. 339.

7 Ibídem, p. 341.

8 Este episodio se analiza en segunda parte de este libro.

9 Y. N. Harari, op. cit., p. 341.

10 Harari habla de hecho de una “clase inútil” para los próximos años.

11 Ver entrevista al Dr. Dieter Zetsche, CEO de Mercedes Benz-Daimler, disponible en <www.youtube.com>.

12 Ver Inna Flor, “Los trabajos más demandados del futuro (y que todavía no se inventaron)”, La Vanguardia, sección tecnología, 29 de diciembre de 2017, disponible en <www.lavanguardia.com>. Ver también Daniel y Richard Susskind, El futuro de las profesiones, TEELL, Zaragoza, 2016.

13 “Un robot farmacéutico de la Universidad de California, en San Francisco… ya ha realizado más de seis millones de recetas (sólo en una falló)” (Josefa Elola, “El cerebro artificial que piensa por ti”, El País, 12 de febrero de 2017, disponible en <elpais.com>).

14 “Los algoritmos pueden reaccionar de manera desmedida. Son una buena herramienta, pero para ser utilizada de manera aislada, sin humanos que los supervisen”, según Kathleen Broojs, Directora de Investigación en la operadora bursátil City Index (“¿Qué son los flash crash y por qué ponen en jaque a los mercados”, BBC Mundo, 10 de octubre de 2016, disponible en <www.bbc.com>).

15 Ver Alex Williams y Nic Smicek, #Acelera. Manifiesto por una política aceleracionista, disponible en <syntheticedifice.files.wordpress.com>.

16 Sobre la música por inteligencia artificial ver también Mira Balazan, Kemal Ezcioglu y Otto Laske (eds.), Perspectivas sobre cognición musical, AAAI Presione.

17 Ver David Cope, Comes the fiery night: 2000 haiku by man and machine, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2011. Otro programa creado por Cope, Annie, compuso 2000 haikus, muchos creados por el programa y algunos otros escritos por poetas orgánicos.

18 Ver Wu Youyou, Michael Kosinki and David Stillwell, “Computer-based personality judgments are more accurate tan those made by humans”, PNAS, 2015, vol. 112, núm. 4, p. 1036-1040, disponible en <www.pnas.org>.

19 “La gran amenaza que enfrentan automotrices como Ford, General Motors y Fiat Chrysler (y qué están haciendo para defenderse)”, BBC Mundo, 17 de enero de 2018, disponible en <www.bbc.com>.

20 “Los algoritmos ocultos que funcionan como ‘armas de destrucción matemática’”, BBC Mundo, 1 de noviembre de 2016, disponible en <www.bbc.com>.

21 Ibídem.

22 El taylorismo expresaba esa mentalidad del control del proceso productivo por su cuantificación. Fue un sistema de racionalización del trabajo explicado en Principles of Scientific Management (1911), por el ingeniero industrial y economista estadounidense Frederick W. Taylor. La cuantificación temporal de cada fase del trabajo industrial por parte del obrero buscaba maximizar el rendimiento productivo de la mano de obra, de las máquinas y herramientas. Para este propósito era fundamental la división de las tareas en el proceso del trabajo, el cronometraje de las operaciones y un sistema de motivación mediante pago de primas por rendimiento.

23 Sobre una sociedad que reduce la existencia a la única dimensión instrumental pragmática de la mentalidad capitalista, ver Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, Planeta-D’Agostini, Buenos Aires, 1993.