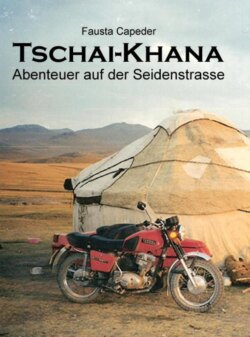

Читать книгу Tschai Khana - Fausta Nicca Capeder - Страница 16

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Iran: Poesie und Rosen

Оглавление1Wir schreiben den 21.2.1375. Aber das wussten wir ja noch nicht!

Im kleinen Büro am Busbahnhof von Maku fragen wir den jungen Mann hinter dem Schalter, wann der nächste Bus nach Täbriz fährt. Er antwortet: »Am zweiundzwanzigsten». Ich schaue auf das Datum meiner Uhr und erschrecke. Heute ist erst der Neunte – der 9. Mai 1996. Der nächste Bus nach Täbriz geht erst in dreizehn Tagen? Wir müssen übermorgen in Teheran sein! Meine Freundin Astrid fliegt ein und am zwölften geht unsere Tour los, die wir gebucht haben! Eigentlich wollten wir uns ein bisschen Zeit lassen und die Region um das Kaspische Meer besuchen, aber weil wir zu lange in Dogubeyazit geblieben sind, müssen wir in zwei Tagen in Teheran sein. Der Mann im Busbüro fängt an zu grinsen und klärt uns freundlich auf, dass im Iran seit der Revolution 1979 die islamische Zeitrechnung gelte. Die Emigration des Propheten Mohammed von Mekka nach Medina im Jahre 622 wird Hedschra genannt und bestimmt den Beginn der neuen islamischen Zeitrechnung. Darum ist heute der 21. Tag im zweiten Monat des Jahres 1375 nach Hedschra. Der nächste Bus nach Täbriz fährt also morgen.

Es herrscht eine grosse Hitze in diesem alten klapprigen Mercedes-Bus. Dass ich ein langärmeliges Hemd und ein Kopftuch tragen muss, treibt mir den Schweiss aus allen Poren. Unsere Fahrt den felsigen Bergen entlang ist sehr malerisch. Erst kurz vor Täbriz wird die Landschaft flacher und langweilig.

Das Strassenbild ist äusserst düster. Fast alle Frauen tragen den schwarzen Tschador über einem schwarzen Mantel und schwarze Strümpfe. Und wie sie dreinschauen, völlig frustriert! Zwei junge Männer nehmen uns vom Busbahnhof in die Stadt hinunter mit und sagen uns im Auto in schlechtem Englisch: «Iran is a bad country!». Vor allem junge und moderne Leute wollen nicht in einem Staat leben, der so streng regiert wird und wo so viele Vorschriften und Regeln den Alltag beherrschen. In den letzten zwei Tagen haben wir schon etliche Plakate mit Ayatollah Khomeini und seinem Nachfolger Ayatollah Khamenei entdeckt. Leider habe ich seit zwei Tagen keine anderen Touristen mehr gesehen. Nach der überaus geselligen Zeit in Dogubeyazit überkommt mich hier Sentimentalität. Gleichzeitig freue ich mich aber sehr auf Teheran, auf Astrid und auf unsere gebuchte Pauschalreise. Das bedeutet eine Pause für die Reisedisziplinen „Hotelsuche“, „Preisverhandlungen für Taxis“ und „Organisieren von Busbilleten“.

Nach neun Stunden Busfahrt kommen wir in Teheran an. Von den ungefähr 50 Millionen Einwohnern Irans wohnen etwa 20% in und um die Hauptstadt. 1978 und 1979 sind hier Millionen von Menschen auf die Strassen gegangen und haben sich den Massendemonstrationen gegen den letzten Schah von Persien und für die Revolution von Ayatollah Khomeini angeschlossen. Der Schah war eine Puppe der Briten und Amerikaner geworden und hat sein Land entgegen dem Willen der tief religiösen Bevölkerung modernisiert und «amerikanisiert». Viele Ausländer, vor allem Amerikaner, arbeiteten in Persien, und hielten die besten Arbeitsplätze inne. Doch der Schah hat an der Bevölkerung vorbei modernisiert. Nur wenige Schichten haben von den Petrodollars profitiert, während die meisten arm geblieben sind. Viele Gegner des Regimes befanden sich hinter Gittern, wurden gefoltert und ermordet.

Am Anfang organisierte Ayatollah Ruhollah Khomeini al-Mussawi die Revolution von seinem Exil in Frankreich aus. Ironischerweise haben die westlichen Medien, allen voran BBC, seine Position in jener Zeit stark hervorgehoben. Im Iran selbst war er noch gar nicht so bekannt. Viele Leute dachten damals noch, dass sich der Geistliche später aus der Politik heraushalten werde. Als die grössten Verbündeten des Schahs, die Vereinigten Staaten von Amerika, merkten, dass der Schah sich nicht an der Macht würde halten können, liessen sie ihn wie eine heisse Kartoffel fallen. Nachdem er noch hunderte, wenn nicht tausende von Demonstranten einfach in den Strassen hatte erschiessen lassen, floh er am 16. Januar 1979 ins Exil, von einem Land ins andere - die Amerikaner wollten ihn auch nicht mehr- und starb 1980 einsam in Ägypten. Ayatollah Khomeini kehrte am 1. Februar 1979 nach Teheran zurück und wurde von Millionen von Menschen jubelnd begrüsst. Doch bald zeigte der sich nun Imam (Führer) nennende sein wahres Gesicht: Er war ein Psychopath! Khomeini gründete einen islamischen Staat, der sich auf den - auf seine Weise interpretierten - Koran stützte, und setzte dessen Gesetze mit brutaler Gewalt durch.

Im Westen hat sich unterdessen die Meinung etabliert, dass alle Einwohner des Landes immer noch grosse Anhänger seiner Lehren sind und vor allem alle Frauen gerne freiwillig den Tschador tragen. Doch die Iraner und Iranerinnen sahen sich mit einem extremen Despoten konfrontiert, der sich als noch viel schlimmer erwies als der Schah. Er hatte sie alle getäuscht. Er liess alles Amerikanische verbieten, Filme, Musik, Alkohol. Frauen mussten ihr Haar bedecken und durften keine Haut mehr zeigen. Nicht einmal schminken durften sie sich. In den Skigebieten wurden getrennte Frauen- und Männerpisten eingeführt, an den Stränden des Kaspischen Meeres Betonmauern bis weit ins Wasser hinaus gebaut, damit man die Badenden nach Geschlechter trennen konnte. Das Volk hat das nicht gewollt!

Ein Moslem ist kein Fundamentalist und schon gar kein Terrorist. Auch ein Christ muss kein Fundamentalist oder Terrorist sein. Aber in Nordirland gibt es ein paar fundamentalistische und terroristische Christen. Und so gibt es im Iran halt auch ein paar fundamentalistische und terroristische Moslems, die alle anderen friedliebenden Moslems in den Dreck ziehen und ihnen einen schlechten Ruf bescheren, der von den westlichen Massenmedien noch unterstrichen wird. Oder in Büchern, die iranische Männer als Alptraum hinstellen, sodass jede westliche Mutter, die von ihrer Tochter erfährt, dass sie einen Iraner heiraten wolle, fast einen Herzschlag bekommt. Das Land mit der grössten islamischen Bevölkerung der Welt ist übrigens Indonesien. Von diesen Moslems hören wir sehr wenig…

Als ich an meinem letzten Arbeitsplatz an der Zürcher Börse vor ein paar Monaten meinen Kunden mitteilte, dass ich gekündigt habe und auf eine grosse Weltreise gehen werde, kamen zuerst Fragen wie: «Hast du einen Lottosechser gehabt?» oder «Ist dir mit Börsengeschäften ein grosser Coup gelungen?». Nachher wollten natürlich alle wissen, durch welche Länder ich reisen werde. Ich zählte meine auserwählten Länder auf. Ein Kollege hat darauf erwidert, er beneide mich zwar, dass ich so lange Ferien mache, aber in diese Länder wolle er überhaupt nie reisen! Auch mein Akkupunktur-Arzt hat erschrocken ausgerufen: «In den Iran? In dieses Land würde ich nicht einmal gehen, wenn man mir sehr viel Geld dafür zahlen würde! Wie geht die Regierung mit ihren eigenen Menschen um! Wie wird sie dann erst mit Touristen umgehen?!» In einem Reisemagazin hat ein Journalist geschrieben, als er seinem Freund erzählt habe, dass er in den Iran reise, um eine Reportage zu schreiben, habe der ihm geantwortet: „Die werden dir sicher schon auf der Flugzeugtreppe die Kehle aufschneiden!“

Seit drei Tagen sind wir nun im Iran und leben immer noch! In allen Strassenrestaurants und Geschäften, wo wir essen und einkaufen, in den Hotels und schliesslich in der Reinigung, wo wir unsere schmutzige Wäsche abliefern, sind alle immer unglaublich freundlich zu uns.

2Um zwei Uhr morgens läutet das Telefon, der Rezeptionist kündet Besuch für mich an. Verschlafen werfe ich das Kopftuch über meinen Kopf und ziehe das lange Hemd an, bevor ich in die Hotelhalle runtergehe. Eine Vogelscheuche in einem langen blauen Polyestermantel und einem orangefarbenen Seidenkopftuch wartet auf mich. Es ist Astrid aus der Schweiz, in derselben lächerlichen Verkleidung wie ich. Wir krümmen uns vor Lachen, als wir uns erkennen! Sofort gehen wir aufs Zimmer, ziehen unsere unbequemen Fetzen aus und setzen uns in Shorts und T-Shirts auf den Balkon. Das wäre theoretisch auch verboten, aber es ist ja tiefe Nacht und niemand kann uns sehen. Wir haben uns viel zu erzählen und schwatzen bis morgens um vier Uhr. Kurt hat sie angerufen und mir ausrichten lassen, dass er einen Flug für den 5. Juni nach Aschkhabad gebucht hat. Sein Chef gewährt ihm nochmals vier Monate unbezahlten Urlaub! Ich bin überglücklich!

Vier Stunden später müssen wir schon wieder aufstehen und treffen auf unseren Reiseleiter Ahmed und unseren Fahrer Mansur. Ahmed ist ein total gestresst wirkender Mann in den Fünfzigern und der geborene Touristenführer. Mansur ist um die dreissig und wirkt völlig gelassen. Leider spricht er fast kein Englisch. Ahmed kommentiert uns das ganze Frühstücksbuffet: «Das ist Fladenbrot, hier ist Butter, das ist Marmelade, hier sind Eier» etc. Hält der mich für blöd?!

Zuerst fahren wir zum Reisebüro, um den restlichen Betrag des Arrangements zu bezahlen. Die erste Hälfte haben wir vor unserer Abreise aus der Schweiz überwiesen. Dann quetschen wir uns zu fünft in den Peugeot und kurven zur Schweizer Botschaft, um Post abzuholen. Der Schweizer Botschafter ist sehr nett und lässt uns schnell in sein Büro kommen. «Wir haben noch nie von schlechten Erfahrungen von Schweizer Touristen im Iran gehört», erzählt er. Und dass er hier überhaupt keine Angst zu haben brauche, wenn seine Frau erst um Mitternacht nach Hause käme, denn die Strassen seien sicherer als in europäischen Städten. Viele Pasdaran oder «Mitglieder des Komitees» streifen in Zivil durch die Strassen und schauen nach dem Rechten. Dazu kommt, dass nie jemand betrunken auf der Strasse anzutreffen wäre. Das Alkoholverbot hat auch seine guten Seiten!

Man übergibt mir 14 Briefe und zwei Faxs und ich stürze mich darauf. Meine Eltern, meine Schwester und viele Freundinnen und Freunde haben mir geschrieben und mir mit ihren Zeilen grosse Freude bereitet. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle SchreiberInnen.

Da es schon fast Mittagszeit ist, gehen wir in ein Restaurant. Ich habe überhaupt keinen Hunger, aber als Schäfchen eines Reiseleiters muss ich ihm halt hinterher trotten und esse einen Salat. Hoffentlich hört er bald auf, uns wie kleine Kinder zu behandeln. Er steht nicht auf die illegal organisierten Popmusikkassetten von Mansur, sondern hört klassische Musik. Astrid und ich verschmachten fast in unserem Vogelscheuchen-Outfit zu dritt auf dem Rücksitz.

Wir fahren nach Hamadan und steigen im besten Hotel der Stadt ab. Ich habe zwar gerne wieder mal ein luxuriöses Zimmer, aber die Gäste sind auch dementsprechend. Nur ältere Pauschaultouristengruppen, die alle wie junge Entlein in Einerkolonne ihrem Reiseleiter hinterherwatscheln. Wir schlagen uns die Bäuche voll mit Suppe, Salat und Steak und schliessen unser erstes gemeinsames Nachtessen mit Kaffee und Karamelpudding ab. Unser Babysitter bezahlt alles, ungefähr fünf US Dollar pro Person. Gerne hätte ich ein Glas Rotwein zum Steak getrunken…

Am nächsten Morgen sehen wir uns die Stadt Hamadan an. Ahmed erzählt viel von den Sassaniden, Safawiden und Achämeniden und dass die Seidenstrasse durch Hamadan geführt hat. Hamadan wurde früher Ectabana genannt und ist eine der ältesten ununterbrochen bewohnten Städte der Erde. Sie war eine der Hauptstädte der Achämeniden, die zur Zeit des Darius in den Jahren 521 bis 485 vor unserer Zeitrechnung ihre grösste Ausdehnung erreichte: Im Osten bis Indien und zum Pamir, im Westen bis zum Adriatischen Meer, im Norden bis zum Kaukasusgebirge, bis zum Kaspischen Meer und Transoxanien und im Süden bis zum Golf von Oman.

Ihre Lage auf 1747 m, von sanften Bergen umgeben die teilweise noch mit Schnee bedeckt sind, macht sie angenehm kühl. Wir besichtigen das Mausoleum von Abu Ali ibn Sina, der im Westen unter dem Namen Avicenna weltberümt wurde. Um 980 in der Nähe von Buchara in Usbekistan geboren wurde er später Philosoph, Physiker und revolutionärer Mediziner. Das hässliche Grabmal, das man dem so genialen Medicus hier gebaut hat, ist eine Schande, hässlicher hätten es nur die Sowjetrussen hingekriegt!

Wir fahren etwa 100 km aufs Land hinaus zu einem riesigen Labyrinth aus Höhlen mit Stalaktiten und Stalagmiten. Dutzende Schulklassen stehen schon Schlange, um auf die nächsten Boote zu warten. Die Schüler winken uns fröhlich zu und scheinen sichtlich erfreut, Touristen zu treffen. Im vordersten Boot strampeln zwei Iraner wie verrückt in ihren Pedalos, die etwa fünf weitere Boote mit je 10 Menschen durch ein spektakuläres Höhlensystem hinter sich herziehen. Die schaukelnde Fahrt dauert ziemlich lange, die zwei Strampler erinnern mich an moderne Sklaven.

Auf dem Rückweg nach Hamadan stoppen wir an einem idyllischen Ort an einem Fluss und einem Wasserfall, wo Familien und Schulklassen zum Picknicken herkommen. In der Granitwand sind zwei Inschriften von den Achämeniden-Königen Darius I., der von 522 bis 486 vor Christus regiert hat, und seinem Sohn Xerxes I., der bis 465 v. Chr. regierte. Sie bitten um Schutz ihres Gottes des Lichtes, Ahuramazda. Spätere Generationen konnten die altpersischen, neo-elamitischen und neo-babylonischen Inschriften nicht mehr entziffern und nannten die Reliefs einfach Gandsch Nameh, was soviel wie «Schatzbücher» bedeutet. Viele Leute, vor allem aber junge Frauen und Schülerinnen umgeben uns neugierig. Sie sprechen fast kein Englisch, aber lachen uns herzlich an.

Zurück in Hamadan können wir uns endlich absetzen. Es war gar nicht so einfach. Ahmed wollte uns natürlich ins Hotel zurückbringen, aber wir baten Mansur, beim Basar anzuhalten und uns aussteigen zu lassen. Worauf Ahmed uns sofort angeboten hat, uns zu begleiten. Aber wir erklärten ihm, er solle nur in sein Zimmer gehen und sich ausruhen, wir könnten ohne Begleitung auf den Basar. Er liess uns sehr ungern allein ziehen. Es sei gefährlich, erklärte er, und besser, wenn er mitkäme. Falls unser Kopftuch verrutsche und zuviel Haare hervorschauten, könne er uns darauf aufmerksam machen. Endlich sind wir ihn los und machen eine strategische Krisensitzung in der Tschai-Khunä, wie eine Tschai-Khana im Iran heisst. Wir haben uns entschieden, den Reiseleiter loszuwerden und diskutieren jetzt noch über die Art und Weise, wie wir ihm dies am schonendsten beibringen können. Er nervt uns, weil er sich wie ein Babysitter aufführt und uns sogar noch sagt, wie wir die Strasse überqueren oder auf welchen Stuhl wir uns setzen sollen.

Am Tisch beim Abendessen erklären wir ihm, dass wir es gewohnt seien, individuell zu reisen, unser Programm selbst zu gestalten, das Restaurant selber auszusuchen, auch öfters in die kleinen Lokale in den Strassen essen zu gehen und nicht immer abgeschirmt von den Einheimischen mit Touristengruppen zu speisen. Es sei auch eine Zumutung, dass wir soviel Geld für einen Mietwagen bezahlten und dann zu dritt eingepfercht auf dem Rücksitz Platz nehmen müssten. Das sei unbequemer als mit öffentlichen Bussen unterwegs zu sein und habe wirklich nichts mit ihm zu tun, er solle es nicht persönlich nehmen. Wir würden seiner Chefin natürlich erklären, dass wir mit unserem Reiseführer nicht unzufrieden seien, jedoch einfach gar keinen brauchen.

Zuerst ist er total schockiert, aber dann begreift er. Nach ein paar spärlichen Versuchen, uns umzustimmen, gibt er auf. Am nächsten Morgen gehen wir mit ihm in sein Hotelzimmer und rufen das Reisebüro an, um seiner Chefin mitzuteilen, dass wir ihn mit einem Taxi nach Hause schicken. Es passt ihr gar nicht, und sie will uns nur das Geld, das für seine Mahlzeiten bestimmt gewesen wäre, zurückbezahlen. Thomas könne nicht mit Mansur ein Doppelzimmer teilen, das sei verboten. Und unser Essensgeld könne uns nicht ausbezahlt werden, Mansur werde Ahmeds Kasse übernehmen. Dann müssen wir halt doch bei jedem Fläschchen Mineralwasser wie kleine Kinder Mansur fragen, ob er bezahlen kann.

Aber wir geniessen es sehr, nur noch zu viert unterwegs zu sein.Wir können die Schmusekassetten von Whitney Houston, Maria Carey und was Mansur sonst noch eingepackt hat, abspielen und rauchen. Wenn er jeweils von weitem eine Polizeikontrolle entdeckt, verstecken wir sofort alle Kassetten unter dem Sitz und zupfen unsere Kopftücher zurecht. Ahmed hat vor solchen Posten noch stramm gesagt: «Please take your Islamic position!» – während uns Mansur nur einen grinsenden Blick zuwirft und wir sofort verstehen.

Die Landschaft auf dem Weg nach Kermanschah bzw. neu Bakhtaran ist atemberaubend schön, mit vielen Hügeln und Bergen. Die Stadt selbst ist nichts spezielles, ist sie doch im neun Jahre dauernden Irak-Iran-Krieg fast vollständig zerstört und anschliessend neu aufgebaut worden. Saddam Hussein hat 1980 gemeint, dass der Zeitpunkt äusserst günstig sei, den viel grösseren Iran anzugreifen. Iran war in vollem Chaos wegen der Revolution, der Etablierung von Khomeinis Gefolge und die Fragen des Militärs und dessen Waffen waren auch noch nicht geklärt. Der viel kleinere Irak war mit viel besseren Waffen ausgerüstet, wurde er doch von Amerika hochgerüstet. Jaja, die Amerikaner haben auf die andere Seite gewechselt. Lieber Sunniten als Schiiten wie im Iran. Auch heute noch glauben viele, dass der CIA absichtlich Saddam Hussein im Irak an der Macht liess, denn dieser sei ihnen als Sunnit im Irak mit einer schiitischen Mehrheit lieber als das «schiitische Pack» um Khomeini im Iran. 98,8% der Einwohner Irans sind Moslems, 91% davon Schiiten. Neben der Landessprache Farsi oder Persisch wird auch Türkisch, Arabisch, Kurdisch, Luri, Gilaki und Balutschi gesprochen. Im Irak ist Arabisch die Hauptsprache. Die Iraner sind keine Araber, sondern stammen von indoeuropäischen Völkern ab.

Erst nach neun Jahren Krieg, der beiden Seiten nichts gebracht und auf der iranischen Seite 420’000 Menschenleben gefordert und materiellen Schaden von geschätzten 400 Milliarden Dollar verursacht hat, wurde ein Waffenstillstand vereinbart.

Auch Kermanschah war früher eine wichtige Station auf der Seidenstrasse nach Bagdad und in den Mittleren Osten. Leider ist von seinen interessanten und bekannten archäologischen Stätten aus den Zeiten der Meder, Achämeniden, Parther und Sassaniden praktisch nichts erhalten geblieben. Die Bevölkerung ist fast ausschliesslich kurdisch und wir sind immer noch in den kurdischen Bergregionen, auf 1322 m. Der Basar gefällt uns hier ausserordentlich gut und im Innenhof einer alten halb zerfallenen Karawanserei ist eine Tschai-Khana, die zum Verweilen einlädt. Mit Holztischen und -stühlen inmitten der heruntergekommenen aber sympathischen Verfallenheit ehemaliger Pracht aus längst vergangenen Zeiten. Am Nebentisch sitzen ein paar alte Männer mit Turbanen und hören gespannt und interessiert einem wild gestikulierenden Geschichtenerzähler zu. Das Rauchen von Wasserpfeifen ist noch erlaubt und viele Männer saugen an einer Galyan. Kurt hat mir in der Türkei erzählt, dass er und Alain im Iran ein paar Mal von reichen Familien eingeladen wurden und dass ein Mann dann eine Opium-Pfeife als Ehre für die Gäste präpariert und vorbereitet habe. Das Zeug stinke grässlich. Hier wird nur Apfeltabak geraucht. Von Mansur wissen wir, seit der Alkohol offiziell verboten sei, werde mehr getrunken als vorher!

Vor dem Einschlafen rufe ich Kurt an, für ganze 33 Minuten. Auch das Telefonieren ist im Iran sehr billig, aber für den Hotelangestellten beläuft sich meine Telefonrechnung vielleicht auf ein Monatsgehalt. Kurz vor Mitternacht klopft es an unsere Tür. Der nervöse Rezeptionist zeigt auf einen Zettel in seiner Hand, auf «33 Minuten» und den Betrag von «107’000 Rial», umgerechnet etwa 25 Dollar. Ich bestätige kopfnickend mit den Worten, Mansur werde die Rechnung morgen begleichen. Beruhigt zieht er wieder ab.

Am folgenden Tag schauen wir uns in einem herrlichen Park die Felsenreliefs von Dag-e-Bostam an, übersetzt «Gartenbogen». Es handelt sich um in Granit gehauene Kunstwerke aus dem vierten Jahrhundert. König Ardeshir II. feiert seinen Sieg über die Römer. Der zoroastrische Gott Ahuramazda ist zu erkennen, ferner König Schapur II. und sein Enkel Schapur III. Wir bestaunen königliche Jagdszenen und sogar Engel. Da die Reliefs auf Sichthöhe in den Felsen gearbeitet wurden, sehen wir alles viel besser als das Basisrelief von Bisotun, an dem wir gestern auf dem Weg nach Kermanschah, ca. 30 km vor der Stadt, vorbeigefahren sind. Dieses befand sich 50 Meter über der Strasse an einem Felsen und wir konnten Darius I., der im Jahre 520 v. Chr. soeben seinen Feind Gaumata besiegt hatte und der sich nun unter seinen Füssen befand, aus solcher Distanz gar nicht erkennen.

Wir machen eine lange Mittagspause mit Lesen und Briefe beantworten, bevor wir in die kurdische Provinz aufbrechen. Leider macht die Strassenpolizei nicht mit: Sie lässt uns nicht rein, weil wir keine Spezialbewilligungen haben. Bei jeder Polizeikontrolle muss Mansur viele Papiere zeigen, die unsere Reiseagentur ausgefüllt hat und auf der unsere ganze Route vermerkt ist. Die kurdische Provinz war im Programm nicht vorgesehen. Es war unsere Idee gewesen, dort ein bisschen zu schnuppern, darum steht auch nichts davon auf Mansurs Begleitbriefen. Später erklärt uns ein Mann in der Tschai-Khana im Kermanschah, dass es gefährlich sein kann in der Kurdenprovinz, wegen den wilden Stämmen und so, und ab 17 Uhr wage sich nicht einmal mehr die Polizei auf die Strassen. Aber ich glaube ihm das alles nicht.

600km durch die grössten Hitze, die ich seit Australiens Outback je erlebt habe, nach Susa/Shush/Shushan. Die Landschaft ist spektakulär und sehr gebirgig. Zuerst mit weichen Hügeln, vereinzelt stehen Bäume auf trockenen Wiesen, durchsetzt von bizarren Felsformationen. Wir treffen nur auf ein paar Nomaden und Esel. Es erinnert mich an Kappadokien. Weil wir unseren eigenen Transport haben, können wir überall anhalten, wo wir wollen, einen gekühlten Fruchtsaft aus dem Eisbehälter nehmen oder einen Kaffee oder Tee machen. Mansur füllt jeden Tag im Hotel eine Thermoskanne mit kochendem Wasser.

In Susa fühlen wir uns wahrhaftig wie in einem Backofen, weit über 40 Grad Celsius im Schatten, von der Sonne ganz zu schweigen. Wie das die einheimischen Frauen in schwarzen Tschadors nur aushalten! Astrid und ich tragen die dünnen hellgrauen baumwollenen Mäntel, die uns die Reiseagentur ausgeliehen hat und natürlich den Hedschab, das Kopftuch. In einem Restaurant reibe ich meinen Nacken mit Eiswürfeln ein. Ich habe mich als ewig schwitzende Person noch immer nicht an die Kleidervorschriften gewöhnen können. Jeden Tag überkommt mich eine grössere Wut über Khomeini und seine geistesgestörten Ansichten, die er tatsächlich durchsetzen konnte.

Wir besichtigen die Palastruinen von Darius I. vom 5. Jahrhundert vor Christus. Aber erstens ist mein Gehirn verdorrt und zu ausgetrocknet, um noch etwas aufzunehmen, und in dieser unglaublichen Hitze macht ein Besichtigungsprogramm in der Sonne auch keinen Spass mehr. Jetzt begreife ich, dass der gute Darius hier nur seine Winterresidenz aufbaute und den Sommer jeweils im kühleren Hamadan verbrachte! Diese Ruinen, wenn man sie überhaupt noch als solche bezeichnen kann, gelten als eine der grossartigsten archäologischen Stätten des Iran. Bereits in prähistorischer Zeit, vor 6000 Jahren, gab es hier Siedlungen.

Als wir zum Mausoleum des Propheten Daniel gehen, müssen wir uns einen Tschador überziehen – über unsere Mäntel und Kopftücher wohlverstanden. Wir machen das auch, aber nicht ohne in schallendes Gelächter auszubrechen, als wir uns gegenseitig anschauen.

Unser letztes Monument für heute ist ein ganz Spezielles: Es heisst Choqâzanbil und ist ein Ziggurat. Keine Sorge, davon habe ich vorher auch noch nie gehört! Es ist eine Art Tempel, pyramidenförmig, etwa 25 Meter hoch und dem Sonnengott Inshushinak geweiht. Oder Napirisha - oder doch Nuschku? Auf jeden Fall ist das interessante Bauwerk zwischen dem 13. und dem 12. Jahrhundert vor Christus entstanden und darum schon sehenswert. Es gilt als besterhaltenes elamitisches Bauwerk der Welt. Die Elamiten haben im Gebiet um den Tigris gelebt und stammen wahrscheinlich von den ersten indoeuropäischen Stämmen ab, den Ariern, die vor etwa 5000 Jahren in die iranische Hochebene eindrangen. Diese kamen aus den südlichen und westlichen Steppen Sibiriens, unterwarfen allmählich die einheimische Bevölkerung und breiteten sich über verschiedene Gebiete, insbesondere Chorassan, Hamadan, Kurdistan, Aserbaidschan und Fars aus. Die Parther besiedelten Chorassan, die Meder den Westen und die Perser die Provinz Fars. Sie waren die wichtigsten arischen Stämme, die jeweils in einem bestimmten Abschnitt der iranischen Geschichte die politische Herrschaft ausübten. Der Name Iran übrigens leitet sich vom Genitiv Plural des alten iranischen Aryanam, dem «Land der Arier», ab.

Ich halte es in dieser elenden Hitze fast nicht mehr aus und binde mein Kopftuch hinten im Nacken, ziehe eine grosse Jeansmütze an und stopfe alle Haare und das Seidentuch in die Mütze. Von weitem sehe ich für die anderen Autofahrer wohl wie ein Junge aus. Doch plötzlich überholt uns ein Mullah und Mansur wird sichtlich nervös und ängstlich. Wir erkennen den hohen Geistlichen an seinem weissen Turban. Im Iran gibt es ca. 180’000 Mullahs. Nur Ayatollahs, die zugleich den Titel Seyyid tragen, sind berechtigt, schwarze Turbane um ihren Kopf zu wickeln. Die Zahl der Ayatollahs beträgt nur einige hundert.

Abends in Ahwaz, der wegen ihrer Ölquellen und Raffinerien auch «Dallas von Iran» genannten Stadt, steigen wir im besten Hotel ab, einem vollklimatisierten Viersterneblock, wo wir im Speisesaal fast erfrieren, so kalt ist die Klimaanlage eingestellt. Auch um Mitternacht herrscht draussen immer noch Backstubentemperatur. Mansur spricht übrigens gar nicht so schlecht Englisch und wir haben es sehr lustig mit ihm. Ich glaube, auch er geniesst es, einmal jüngere Leute umher zu chauffieren.

3Schiras – was für ein mystischer Name!

Schiras ist die Stadt des Wissens und der Poesie, das Zentrum der Rosenzucht (die im Islam ein esoterisches Zeichen darstellt), der Gärten und des Weins. Schiras-Trauben sind auf der ganzen Welt berühmt und die mit besonderer Hingabe gezüchteten Rosen sind duftende Symbole sufischer Vollkommenheit, von deren Kraft als Liebes- und Paradiessymbol sich Mystiker und Poeten inspirieren liessen.

Schiras liegt auf 1491 m Höhe zwischen Bergen eingebettet, mit einem milden und fruchtbaren Klima und einem Überfluss an Wasser. Schon vor zweieinhalbtausend Jahren haben die Achämeniden die Vorzüge dieses Ortes entdeckt. Knapp nach der ersten Jahrtausendwende stand Schiras im Ruf, ein zweites Bagdad zu sein, so schön und reich war es. Wie himmlisch muss wohl Bagdad gewesen sein! Unser biblisches Wort «Paradies» kommt denn auch aus dem persischen Farsi-Wort für «Garten»; pairi-daeza!

Dschingis Khan und Timur haben Schiras auf ihren zerstörerischen Feldzügen verschont. 1382 hat Monarch Schah Schoja Timur sogar die Hand seiner Enkeltochter angeboten, als er sich ergab. In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich Schiras zu einem führenden islamischen Zentrum für Literatur, Kalligraphie, Malerei und Architektur. Einer der erwähnenswertesten Architekten, den die Stadt hervorgebracht hat, ist Ostad Isa, der den Taj Mahal entworfen hat, das Grabmahl der Liebe in Agra, Indien. Überdurchschnittlich viele Ärzte, Alchimisten, Astronomen, Mathematiker und Juristen bevölkerten das Zentrum grösster Gelehrsamkeit. Die zwei bekanntesten persischen Poeten sind hier geboren und haben hier gelebt: Hafez von 1324 bis 1389 und Saadi 1207 bis 1291. Saadi reiste viel in seinem Leben, im Mittleren Osten, in Nordafrika und in Indien. Schiras hatte so viele Künstler, Gelehrte, Geisteswissenschaftler und Studenten, dass es als Synonym für das Lernen schlechthin, aber auch für Nachtigallen, Poesie, Rosen und Wein galt.

Im 17. Jahrhundert wurde Schiras von den Afghanen eingenommen und durch Nadir Schah erobert. Später war es wegen Erdbeben und Epidemien fast dem Untergang geweiht. Aber Karim Khan, der Begründer der Zand-Dynastie (1750-1794) erweckte die Stadt zu einer neuen Blütezeit, indem er sie zur Hauptstadt ganz Persiens machte. Viele der schönsten Gebäude wurden während seiner Regierungszeit gebaut oder restauriert, Stadtmauern wurden errichtet, Gräben und ein kompliziertes Kanalsystem zur Bewässerung zahlreicher Gärten und Plantagen angelegt. Karim Khan förderte auch alle Arten von Kunst. Zwölftausend Handwerker aus dem ganzen Reich erstellten eine Festung, Moscheen, Karawansereien, Bäder, Wasserreservoirs, Gartenanlagen, Poloplätze und den schönsten Basar im ganzen Land.

Neun Stunden waren wir mit all den Fotostopps, Ess- und Trinkpausen für 570 km von Ahwaz nach Schiras unterwegs. Die erste Hälfte noch in gottloser Hitze, bevor wir durch eine spektakuläre Felsenlandschaft in die höheren Regionen kamen. Ein ganzes Viertel des Irans besteht aus Wüste. Weniger als ein Viertel ist für die Landwirtschaft geeignet. Weil 90% im Hochland liegen, kann man vom Iran als einem Gebirgsland sprechen. Und wenn ich schon bei Statistiken und Zahlen angelangt bin: Der Iran ist mit seinen 1’648’195 km² Fläche 40 mal grösser als die Schweiz!

Von den etwa 250’000 Nomaden Irans leben 67’000 in der Provinz Fars, deren Hauptstadt Schiras ist. Die Nomadenstämme, die wir auf unserer Fahrt hierher gesehen haben, sind Qaschgai. Sie leben hauptsächlich von der Viehwirtschaft und sind türkischstämmiger Herkunft. Die Strassen im Iran sind übrigens sehr gut, wie in einem mitteleuropäischen Land. Der Iran ist überhaupt ein sehr modernes und sauberes Land. Man hört so wenig Gutes durchdringen! Das Trinkwasser zum Beispiel kann man überall direkt aus den Wasserhähnen trinken.

Auf unserer Stadtbesichtigung am nächsten Tag treffen wir auf Abbie und Mark, das englische Paar, mit dem ich in Dogubeyazit zu kurdischer Musik getanzt habe. Wir haben Abbie in ihrem langen schwarzen Mantel, einem schwarzen Kopftuch und schwarzer Sonnenbrille fast nicht erkannt. Auf unsere Frage, wieso sie sich für diese Modefarbe entschieden habe, antwortet sie, sie falle in schwarz weniger auf.

Die Stadt ist recht schön, mit vielen Parks und alten Häusern mit Holzbalkonen. Die meisten Strassen sind mit Schatten spendenden Bäumen gesäumt. Es herrscht eine kultivierte, entspannte und angenehme Atmosphäre.

Die Zitadelle von Karim Khan aus dem 18. Jh. dient jetzt als Polizeihauptquartier. Aber der Basar steht uns offen. Ein wunderbarer traditioneller orientalischer Markt, dessen zwei Hauptachsen Bazar-é Vakil und Bazar-é No genannt werden und zusammen 500 Meter lang sind. Die elf Meter hohe Innendecke ist mit Ornamenten aus Ziegelsteinen kunstvoll verziert. Wo zwei Gassen aufeinander treffen und eine Kreuzung bilden, die man im Iran Tscharsu nennt, ist die Decke gar zwanzig Meter hoch. Zahlreiche Karawansereien, hier Saray genannt, befinden sich in Nebengängen. Die schönste ist die Saray Moschir und war früher das Geldinstitut der Basaris.

Heute schlendern wir an den Nischen mit Kunsthandwerk und Souvenirs vorbei und setzen uns einfach mit einem frischgepressten Fruchtsaft in der Hand auf einen Randstein, der die Blumenbeete umgibt, und bewundern die Spiegelung der herrlichen Architektur im Nass des angelegten Wasserbeckens. Überall sind Palmen und Blumen in Terracottatöpfen. Wir rasten wie in einer Oase der Stille, bevor wir uns wieder in das laute und überfüllte Basarlabyrinth begeben. Früher hatte wie überall jede Berufsgattung ihren eigenen Teil, die Hutmacher, die Köchermacher, die Schwertmacher etc.

Die Masdsched-é Vakil (Karim Khan nannte sich Vakil, was soviel wie «Regent» bedeutet) oder Regentenmoschee wurde 1773 an den Basar gebaut. Endlich sehen wir wieder einmal farbige glasierte Ziegel und Fayencen. Diese hier sind im traditionellen unverkennbaren Schiras-Stil bemalt, mit viel Rosarot, Gelb und Hellblau und ihre Hauptmotive bilden Blumen und Vögel.

Auch die Madrassah Khan von 1615 besteht aus herrlichen Ziegelfassaden. In ihrem Innenhof wachsen Palmen. Sie ist wegen mehreren Erdbeben in sehr schlechtem Zustand, aber ich stehe auf solche heruntergekommenen und kaputten Steinhaufen, denn nur bei solchen wird einem ihr Alter richtig bewusst. Der kunstvoll verarbeitete Gips, der unter dem beeindruckenden Eingangsportal stalaktitenähnliche Muster zeigt, ist von besonderer Schönheit. Es ist sehr schwierig, solche charakteristische Architekturelemente zu beschreiben. Was wir bis jetzt im Iran besichtigt haben, war meist über 2000 Jahre alt, in Stein gehauen und ohne Farben. Jetzt kommen die Farben dazu und ich kann mir kaum vorstellen, dass die Stadt Isfahan die Schönheit der mit solcher aussergewöhnlich künstlerischen Architektur, Ornamentik und Kalligraphie versehenen Kunstwerke Schiras’ an islamischer Kreativität noch zu übertreffen vermag!

Und jetzt das Schah-é Sheragh aus dem 13. Jahrhundert! Ein Komplex von unübertrefflicher Schönheit, bestehend aus einem Grab und einer Moschee um einen grossen Innenhof mit Wasserbecken und Springbrunnen. Das Mausoleum ist von Sayyed Mir Ahmad, dem König der Lampen (kein Witz!) und Bruder von Imam Reza, der im Jahre 835 in Schiras gestorben ist. Die dazugehörige Moschee wurde ursprünglich im Jahre 894 gebaut. In ihrem Hof steht das Khodakhune, ein 600-jähriger wie ein Pavillon aussehender Schrein für wertvolle Korankopien, dessen Form der würfelähnlichen Kaaba von Mekka nachempfunden wurde. Die Schiiten verstehen unter Imam die leiblichen Nachfahren Alis, dem aus ihrer Sicht einzig legitimen Erben Mohammeds. Der zwölfte Imam, meinen die Schiiten im Iran (die Ismaeliten behaupten, der Siebte), sei in die Unsichtbarkeit entrückt und werde dereinst als Führer der Menschheit wiederkehren. Im Iran sind nur zwei Imame begraben; Imam Reza, dessen Bruder hier Ruhe gefunden hat, ist der Achte und ruht in Maschad, und Khomeini in Teheran. Allah sei mit ihnen! Darum sind das die wichtigsten Pilgerorte für die Gläubigen. In Maschad ist die Anlage mit dem Mausoleum Imam Rezas nur für Muslime zugänglich, aber wir haben gehört, dass sich schon Touristen hineingeschummelt und bei etwaigen Kontrollen einfach behauptet haben, sie seien Bosnier. Diese können auch hellhäutig und blond sein, sind aber Moslems. Gute Idee! Ich weiss trotzdem nicht, ob ich den Mut hätte, in einem der zwei heiligsten und religiösesten Orte des Irans die Religionspolizei anzulügen!

Weil auch dieser Ort ein wichtiges Pilgerziel ist, müssen Astrid und ich unsere Körper wieder einmal mit einem der bereitstehenden Tschadors aus der Mottenkiste verhüllen. Das Mausoleum ist mit einer bezaubernden riesengrossen Kuppel versehen, die mit einem filigranen Muster aus hell- und dunkelblauen, goldgelben, weissen und schwarzen Farben auf Fayencen gemalt ist. Auf beiden Seiten stehen Minarette, deren Spitzen mit Gold verziert sind, und die Türme mit Fayencen in den gleichen Farben wie die Kuppel. Der Eingangsiwan ist ein Kunstwerk aus glasierten Kacheln in verschiedenen Blautönen und Gold. Koranverse sind aufgemalt und auf dem Türmchen über dem Portal sind Porträts der Herren Khomeini und Khamenei.

Im Innern der voll mit Spiegeln ausgestatteten Grabkammer sprechen uns ein paar junge Mädchen auf Englisch an:

«Was haltet ihr im Ausland von Ayatollah Khomeini?»

Zum Glück sind Astrid und ich zurückhaltend und antworten verlegen, dass wir leider nicht so viel über ihn wissen. Denn sie erklären uns nun, dass er ein sehr guter und intelligenter Mann gewesen sei. Wir wechseln schnell das Thema und fragen die Schülerinnen, wieso sie die Farbe Schwarz für ihren Tschador und den Rest ihrer Kleider gewählt haben. «Damit die Männer uns nicht nachschauen», klären sie uns auf und sagen zu Astrid, sie solle ihre Haare besser unter ihrem Kopftuch verstecken. Mit dem schwarzen Tschador seien sie den Männern gleichgestellt und hätten genau so viel Rechte wie sie. Sie könnten ihren Ehemann selbst auswählen und sich auch scheiden lassen, wenn sie möchten. Sie scheinen alle völlig überzeugt von dem, was sie von sich geben und tun uns sehr leid, dass sie der Gehirnwäsche und Propaganda ihres Führers auf den Leim gegangen sind. Wir können diese Mädchen nicht verstehen und kommen an die Grenzen unserer Toleranz. Gleichzeitig sind solche Erfahrungen auch sehr interessant.

Als wir einen Polizisten fragen, wo das nächste Café sei, begleitet er uns kurz entschlossen einen Kilometer bis zum nächsten Lokal. Später bringt uns ein junger Bursche mit seinem Auto zu unserem Hotel zurück und will nicht einmal Geld für die Fahrt. Die Perser sind sehr nett und zuvorkommend!

Heute gehen wir fürs Abendessen ins beste Haus am Platz, dem Homa Hotel, mit dem grosszügigen Garten und einem riesigen Salatbuffet. In der Eingangshalle steht mit metergrossen Buchstaben «DOWN WITH U.S.A.» an der Wand, was uns ein Schmunzeln nicht unterdrücken lässt. Es handelt sich um ein staatliches Hotel… Sogar die knauserigsten Rucksacktouristen kommen in Schiras ins teuerste Hotel der Stadt zum Essen, denn im Iran kostet es einen Pappenstiel.

Jeden Abend vermisse ich den Alkohol mehr. Ich bin zwar keine Alkoholikerin, aber weil ich weiss, dass es sich um etwas Verbotenes handelt, bestelle ich täglich mit einem spöttischen Grinsen beim jeweiligen Kellner einen Gin-Tonic zum Apero. Worauf ich immer ein melancholisch-seufzendes «sorry, Miss!» mit einem Lächeln zurück bekomme und von meinen Begleitern ein «nicht-schon-wieder!».

4Tagesausflug nach Pasargade, Naqsh-é Rostam und Persepolis.

Pasargade ist 130 km von Schiras entfernt. Es besteht aus ein paar Ruinen auf einem trockenen Plateau mit Steppengras. Cyrus II. oder auch ”der Grosse”, der von 559 bis 530 v. Chr. lebte, wählte diesen Ort für seine Hauptstadt. Hier begann das Achämeniden-Reich. Sein Grabmahl steht fast allein auf der leeren Ebene, etwas weiter weg einige Ruinen seines Palastes. Mehr alt als schön, aber historisch sehr bedeutend.

Naqsh-é Rostam ist eine der wichtigsten Stätten im Iran mit Achämeniden- und Sassaniden-Architektur. Wir sind nur noch acht Kilometer von Persepolis entfernt. Hier haben (als einziger mit Sicherheit identifiziert) König Darius I., der von 521 bis 485 vor Christi Geburt lebte, und drei seiner Nachfolger ihre Grabstätten gewählt. Man vermutet, dass es sich bei den drei anderen um Artaxerxes I. (465 - 424 v. Chr.), Xerxes I. (485 - 465 v. Chr.), und Darius II. (425 - 405 v. Chr.) handelt. Die Gräber sind in die Felsen gehauen und wunderschöne Reliefs verzieren die senkrechte Felswand. Das schönste Basisrelief zeigt den Sieg Schapurs über die Römer, ein anderes Ardeshir I. mit dem zoroastrischen Gott Ahuramazda. Unter den Hufen ihrer Pferde liegen ihre Feinde, der spirituelle Feind Ahuramazdas, Ahriman, der böse Geist und ein reeller Feind, Artebanus V., der letzte Parther. Ein freistehendes kleines verfallenes Steingebäude war höchstwahrscheinlich ein Feuertempel der zoroastrischen Achämeniden.

Endlich kommen wir zum besten, was der Iran archäologisch zu bieten hat: Persepolis. Dieser von den Griechen gegebene Name entstand erst, als Alexander der Grosse im Jahre 331 vor Christus den ganzen Prunk zerstört hatte! Nennen wir die sehr gut erhaltenen Ruinen des massiven und grossartigen Palastkomplexes der Achämeniden daher lieber Takht-é Dschamschid. König Darius hat im Jahre 518 vor unserer Zeit mit dem Bau einer neuen Hauptstadt begonnen (nach Susa), ein wenig weiter entfernt von Pasargade, wo der Palast Cyrus des Grossen gestanden hatte. Takht-é Dschamschid war keine administrative oder kommerzielle Hauptstadt, sondern hatte nur Palastcharakter für Festivitäten und Empfänge.

Die Ruinen, vor denen wir heute stehen, sind nur ein Schatten der Grösse und Schönheit, der Pracht und des Glanzes, die diese Palastanlage einmal gehabt haben muss. Sie war etwa 450 mal 300 Meter gross und bestand aus den Palästen von Darius, Xerxes und Artaxerxes III., einem Palast der Königin, der Halle mit den Tausend Säulen, Audienzhalle, Schatzhalle und einem grossen Eingangsportal. Die riesige trockene Ebene war vor 2000 Jahren viel fruchtbarer als heute, wo die Ruinenanlage allein in einer trockenen Landschaft steht. Das beeindruckendste sind die Reliefs, mit denen die Wände und Säulen buchstäblich überzogen sind. Wie in Ägypten die Tempel der Pharaos. Um die Apadana, wo die Könige ihre Audienzen abgehalten haben, sind hunderte von Kriegern und Untergebenen, die ihren Königen Tribut zollten und mit Geschenken beladen sind, eingemeisselt. Mit extremer Feinheit wurden all die Reliefs geschaffen, keine Figur sieht wie die andere aus, der Bart ist anders, die Kappe und sowieso das Geschenk, das sie in ihren Armen halten. Zwanzig Meter hohe Säulen hielten einst das Zedernholzdach dieses Palastes. Gehörnte Löwen und Stiere aus Stein hatten alle ihren Platz, liegen jetzt aber verstreut herum. Zwei Felsengräber kleben am Felsen des Hügels, an dessen Fuss sich die archäologische Stätte befindet. Unglaublicherweise haben wir das ganze Tummelfeld für uns allein und müssen es mit keinen anderen Touristen teilen!

Unseren letzten Tag in Schiras verbringen wir mit ausschlafen, einem langen Frühstück und in den idyllischen Parks der Stadt. Das Grabmal von Khajé Shams-ed-Din Mohammad oder ganz einfach Hafez ist aus Marmor. Karim Khan hatte es 1773 bauen lassen. Es ist mit Versen aus Hafez’ Büchern graviert. Der kleine Pavillon ist später hinzugefügt worden und voller Fayencen, die besonders fein bemalt sind. Die Bauten stehen in einem herrlichen Blumengarten mit zwei Pools und einer der malerischsten Tschai-Khanas, die ich je zu Gesicht bekommen habe. Das Teehäuschen sieht mehr wie eine Karawanserei oder Medresse aus und ist vollständig aus ockerfarbenen Ziegelsteinen gebaut. In die Nischen unter den orientalischen Bögen wurden Kissen und flache Tischchen gestellt, die mit einem handbedruckten Leinentuch abgedeckt sind.

Auch das Grabmahl für Sheikh Mohammad Shams-ed-Din, besser bekannt unter seinem Pseudonym Saadi, ist mit vielen Malereien vor allem mit Blumen und Vögeln dekoriert. Auch dieses Grab steht in einem sehr schönen kleinen Park, ruhig und romantisch zwischen Zypressen und Palmen gelegen. Um Briefe und Postkarten zu schreiben verziehen wir uns in den Eram-Rosengarten.

Heute ist Montag und am Montag ist im ersten Untergeschoss des Hallenbades im Homa Hotel Frauenabend. Das lassen Astrid und ich uns natürlich nicht entgehen. Wir hätten zwar lieber einmal unseren gut aussehenden und gut gebauten Fahrer in Badehosen gesehen, aber wir geben uns hier dezent und islamisch... Es gibt ein normales Bassin, ein Sprudelbad, eine Sauna, sogar ein Dampfbad und eine Fitnessecke mit Turngeräten. Endlich sehen wir die Iranerinnen einmal ohne Verkleidung. Alle haben schöne schwarze lange Haare. Die meisten sind recht pummelig und haben ein paar Kilos zuviel. Wenn ich immer in loser, weiter, langer Kleidung herumlaufen müsste, hätte ich meine Figur auch weniger im Griff!

Nach dem ersten Plantschen setzen wir uns für eine Tasse Tee an einen Tisch und werden natürlich von diesen netten jungen neugierigen Damen sofort angesprochen. Sie sind sehr stark geschminkt, Make-up, Lippenstift, Lidschatten, Kajal und Rouge. Wir erzählen ihnen, dass wir uns nicht schminken, wenn wir zu Hause ins Hallenbad gehen - dafür aber Lippenstift auftragen, wenn wir ausgehen. Da es 1996 im Iran noch verboten ist, geschminkt in der Öffentlichkeit aufzutauchen, tragen sie die Farben halt umso grosszügiger auf, wenn sie unter sich sind. Wir diskutieren heftig und werden von allen Seiten nach Hause eingeladen.

5Fast 600 km sind wir bis nach Kerman unterwegs. Der grösste Teil der Strecke führt durch eine flache Halbwüste. Am Anfang noch hügelig und mit grossen Feigenbaumplantagen. Am Strassenrand werden getrocknete Feigen verkauft. Wir halten an und müssen diese natürlich probieren – sie schmecken ausgezeichnet. Jede Region hat ihre eigenen Köstlichkeiten, die je nach Klima angebaut werden. In der Provinz Mazandaran im Norden zum Beispiel wird Reis angebaut, meist noch mit dem Ochsenpflug. Um das Kaspische Meer wachsen Trauben. Aus den Trauben wird - seit der Alkohol verboten ist - offiziell Essig gemacht. Mansur hat uns verraten, dass früher, als offiziell Wein gemacht wurde, die Weinbauern heimlich Essig gemacht hätten. Vor allem gibt es Zitronen, Orangen, Pfirsiche, Melonen und Kirschen. Dem Golf entlang sind es mehr Datteln und Bananen und in den sandigen Wüsten und Steppenregionen im Osten werden Datteln und Pistazien kultiviert.

Zweimal überholen wir hupend und winkend die drei Holländer, die mit einem Minibus gekommen sind und die wir in Dogubeyazit kennen gelernt haben.

Die Provinz Kerman hat nur 1,6 Millionen Einwohner, trotz ihrer Fläche von 180’000 km². Im Norden der Provinzhauptstadt gleichen Namens beginnt die berüchtigte Dasht-é-Lut, die mit der anderen, auch «Grosse Salzwüste» genannten Dasht-é-Kevir im Norden die zwei riesigen Wüsten bildet, deren harsches Terrain die Nerven der frühesten Reisenden und Karawanen auf die Folter spannte.

Das Akhavan Hotel ist ein kleines privates Hotel, das von zwei freundlichen und immer lachenden Brüdern geführt wird. Es gefällt mir sehr gut, auch ist der Service viel sympathischer als in einem staatlichen Hotel. Die Hochebene liegt auf 1749 m, umrahmt von Bergketten.

Da die Stadt Kerman nicht so gross ist, wollen wir sie zu Fuss erkunden und stellen es unserem Fahrer frei, uns zu begleiten oder einen Tag frei zu machen. Er wählt die zweite Variante, bleibt im Hotel und schläft oder schaut den ganzen Tag fern. Wir beginnen unseren Tag beim Gombad-é Jabaliyé, einem oktogonalen und mit einer Kuppel versehenen Gebäude, von dem man nicht weiss, wie alt es ist oder was es darstellen soll. Vielleicht ist es gar um das zweite Jahrtausend vor unserer Zeit entstanden und ein zoroastrischer Tempel. Es ist aus Stein gebaut und nicht aus Ziegeln und darum etwas ganz Spezielles.

Einmalig in der islamischen Welt ist das aus der Safawiden-Zeit erhaltene Moayedi-Eishaus. Es sieht aus wie ein gigantischer Bienenstock. In seinem hermetisch abgeschirmten Innern wurden bis zur Erfindung des Kühlschranks den ganzen Sommer über Eisblöcke und Nahrungsmittel zum Kühlen aufbewahrt. Die Masdsched-é Emam oder Imam-Moschee ist aus dem 11. Jahrhundert und von den Seldschuken.

Der Bazar-é Vakil oder Regentenbasar kann es jederzeit mit dem von Damaskus, Aleppo oder Schiras aufnehmen. Wieder so ein Seidenstrassenromantik- und Märchen-aus-tausendundeiner-Nacht-Basar wie aus dem Bilderbuch. Auch wegen seiner Lage in dieser wüstenähnlichen, ockerfarbenen Umgebung. Wir entdecken ein herrliches altes Badehaus, das Hammum-é Ebrahim Khan. Da es nur für Männer offen ist, können wir nur einen kleinen Blick in den hohen Innenraum werfen, als ein Herr auf unser Klopfen die Türe öffnet. Ein weiteres Hammam ist das aus dem 17. Jahrhundert während der Safawidenperiode erbaute Mardom Shenasi-ye Gandschali Khan, das in ein Museum umgewandelt wurde. Es ist wunderschön mit gebrannten Ziegeln, hohen Kuppeln und Alabastersteinen verziert, die von der Sonne aufgeheizt werden. Lebensgrosse Wachsfiguren in verschiedenen Kostümen und Posen zeigen uns, wie es hier einmal ausgesehen hat, als es noch in Gebrauch war. Abwechslungsweise war es eine Woche für Damen und die nächste Woche für Herren geöffnet.

Ein drittes Hammam, das direkt an den Basar grenzt, wird jetzt als Tschai-Khana geführt und nennt sich Chaikhuné-yé Vakil. Als Tschai-Khana-Freak schlägt mein Herz höher und ich bin sicher, dass dies das schönste traditionelle Teehaus im ganzen Morgenland ist! Natürlich setzen wir uns in eine kleine Nische in der Wand, um Tee zu trinken, etwas zu essen und an einer «Habli-Babli» zu saugen (wir Touristen nennen die Wasserpfeifen so, aber da ist natürlich nur Tabak und kein Haschisch drin). Das Lokal ist im Untergeschoss und hat nur hoch oben ganz kleine Fenster. Es ist vollkommen mit blassrosaroten, luftgetrockneten Ziegeln gebaut, während an den Wänden blaue, weisse und schwarze glasierte Ziegel zu Mosaiken angebracht worden sind. Palmen stehen in weissen Porzellantöpfen. In der Mitte befindet sich ein achteckiger Pool mit einem Springbrunnen. In den umliegenden Nischen unter typisch islamischen Torbögen liegen Kissen auf den etwas höheren Marmorböden. Im hinteren Raum sind die ersten vielleicht eineinhalb Meter der Wände mit in Blautönen bemalten Kacheln verziert, weiter oben sind die Wände, Kuppeln und Bögen mit Gips oder Stuck abgedeckt. Lämpchen und Vasen sorgen für orientalisches Dekor und eine traumhafte Atmosphäre. Wie ich dieses Plätzchen liebe!

Auch die Madrasé-yé Gandsch’ali Khan und Madrasé-yé Ebrahim Khan aus dem 17. bzw. 19. Jh. sind in das Basarlabyrinth integriert worden. In der Freitagsmoschee (Masdsched-é Dschamé) müssten meine Freundin und ich wieder einen Tschador überziehen, aber wir wollen diese verschwitzten Lumpen nicht nehmen und binden unsere Kopftücher wie die wildesten Mudschaheddin oder islamischen Friedenskämpfer im Räuberstil um unser Gesicht, so dass nur noch unsere Augen zu sehen sind. Kleiner Protest. Ein bisschen Spass muss sein...

Beim Abendessen, für das die zwei Brüder des Hotels auf unseren Wunsch gefüllte Auberginen kochen lassen, weil wir langsam an einer Fleischüberdosis leiden, lernen wir Ali kennen. Er hat jahrelang in Paris gelebt und spricht fliessend Französisch. Nun arbeitet er als Reiseleiter für französisch sprechende Touristen. Das Pariser Ehepaar, das er momentan während drei Wochen begleitet, muss furchtbar langweilig sein. Es geht jeden Abend um acht Uhr aufs Zimmer. Für einen jungen Mann in unserem Alter ist es nicht sehr lustig, jeden Abend allein an einem Tisch zu sitzen. Anscheinend ernähren sich seine intellektuellen und versnobten Touristen nur von Früchten und Joghurt, weil sie der iranischen Küche nicht trauen. Wie blöd können Touristen sein? Die verpassen so viel! Die persische Küche ist sensationell: Fessendschan (Poulet mit Baumnuss- und Granatapfelsauce), Khorescht-é Batemdschan (Gulasch mit Auberginen), Keschq-é Batemdschan (Auberginen mit Käsesauce), Khorescht Sabzi und ganz viele verschiedene Fleischspiesse mit Safranreis, Knoblauchjogurt usw.

Ali ist froh, uns kennen zu lernen! Er kann uns nicht nur sehr viel über die Geschichte Persiens und die meisterhaften Monumente erzählen, sondern auch stundenlang über das Leben in der Islamischen Republik. Zum Beispiel über die Parties, die in Teheran geschmissen werden und wo der Alkohol nur so fliesst. Und dass ledige iranische Damen schwer anzutreffen seien, weil sie sich immer irgendwo auf einem privaten Fest aufhalten! Ali erzählt uns auch von den Pasdaran, den Komitee-Mitgliedern der islamischen Regierung, über Schmiergelder und Strafen. Wir hören von der aktuellen Lage der Wirtschaft im Land und, auch äusserst interessant, von der Einstellung der Bevölkerung gegenüber den USA. Die Iraner haben nichts gegen das amerikanische Volk, wohl aber gegen deren Regierung. Auch er ist überzeugt, dass Saddam Hussein eine Marionette der Amerikaner ist und in deren Auftrag in Kuwait einmarschierte. Die Amerikaner wollen, so sagt Ali, im Nahen Osten ein Ungleichgewicht kreieren, um weiter ihre Waffen verkaufen zu können. Nach dem Zerfall der Sowjetunion habe halt ein neues Feindbild herhalten müssen.

Am nächten Morgen müssen wir früh aufstehen, weil wir einen Tagesausflug in den wilden Osten nach Bam vorhaben, in die Provinz Belutschistan oder Baluchistan. Baluchistan klingt noch wilder, bleiben wir bei dem. Das Volk der stolzen Baluchen, das mit dem Ruf, es sei wild und streitsüchtig, leben muss, erstreckt sich über Afghanistan, Pakistan und Iran. Es besitzt wie die Palästinenser und Kurden keinen eigenen Staat und wohnt in einem Dreiländereck, dessen Eisenbahnstrecke von Zahedan in Iran nach Quetta in Pakistan von Rucksackreisenden «Räuberzug» genannt wird. Nach dem was mir über diese Zugstrecke zu Ohren gekommen ist, bin ich froh, später via Turkestan nach Pakistan zu reisen. Ich hätte keinen Mut, nach Quetta zu fahren.

Die Landschaft ist fantastisch; so muss es in Afghanistan aussehen. Ich würde unglaublich gerne dorthin reisen. Es muss ein wunderbares Land gewesen sein, mit einer sehr gastfreundlichen Bevölkerung. Wir fahren auf einer schnurgeraden Strasse durch eine trockene kahle Steppe nach Osten. Parallel zur Strasse gleiten Bergketten mit Schneeflecken an uns vorbei.

Nach 200 km erreichen wir Bam. Schon von weitem erkennen wir die kleine Oasenstadt an ihren Dattelpalmen und der Burgruine, die auf einem Hügel inmitten des herrlich leuchtenden Dunkelgrüns der Palmenblätter thront.

Ali und seine grimmig dreinschauenden französischen Touristen warten schon auf uns. Er hat ihnen erklärt, dass er heute ausnahmsweise noch eine andere Gruppe betreuen müsse, nämlich uns. Eine Zitadelle und die dazugehörige mittelalterliche Stadt innerhalb von Festungsmauern sind in dieser Oase ziemlich gut erhalten geblieben. Nur durch ein einziges Tor können wir in die Stadt hinein, die wahrscheinlich in der Sassaniden-Ära (ganz grob gesagt beherrschte diese von 224 bis 651 ganz Mittelasien) gegründet worden ist. Ein paar der noch stehenden Bauten sind vielleicht vor dem 12. Jahrhundert entstanden, aber das meiste, was wir hier noch sehen, soll von den Safawiden sein. (In der Zeit nach dem Mongoleneinfall, als Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Niedergeschlagenheit unter der Bevölkerung herrschte, sind vermehrt Derwisch-Klöster gebaut worden. Eines der wichtigsten war das von Scheikh Safi ad-Din aus Ardabil. Schah Ismail, der Begründer der Safawiden-Dynastie, war ein Nachfahre des Scheikh Safi). Die Stadt wurde im 18. Jahrhundert verlassen. Nein, besser, sie ist seither verlassen. Ihre Bewohner gingen nicht freiwillig, sie wurden nach einer viermonatigen Belagerung alle, 50’000 an der Zahl, umgebracht!

Mauer, Zitadelle und die gesamte Stadt sind aus Lehmziegeln gebaut und nicht wie in europäischen mittelalterlichen Städten aus Stein. Die ganze Stätte ist etwa 350 Meter breit und 400 Meter lang. Innerhalb der Festungsmauer gab es Moscheen, Privathäuser, Militärbaracken, Karawansereien, Stallungen für Tiere und einen Basar. Auf dem Hügel in der Zitadelle des Gouverneurs befanden sich seine Residenz, Pavillons, Artilleriehäuser und in den Mauern auch Gefängniszellen. Ich bin sprachlos und total fasziniert. Schon als kleines Mädchen liebte ich Schlösser und Burgen.

Immer wieder streifen wir durch die engen Gassen an den immer gleichfarbenen Lehmruinen vorbei. Von der Terrasse der Zitadelle haben wir einen gigantischen Ausblick auf die schimmerndgrünen Dattelpalmen als Kontrast zu der flachen trockenen Steppenwüste, die am Horizont von felsigen Bergen umschlossen ist. Auch der Blick über die Dächer der Ruinenstätte ist grandios. Wir erkennen die Innenhöfe der Karawansereien und sehen die Kuppeln, die die Räume der ehemaligen Kaufleute und Karawanenhändler schmückten. Von den anderen Wohnhäusern hat kein Haus mehr ein Dach.

Auf dem Rückweg stoppen wir in Mahan und besichtigen das Mausoleum Bagh-é Tarikhi mit dem Grab von Schah Nematallah Wali, einem bekannten Sufi-Derwisch aus dem 15. Jahrhundert. Er starb 1431, aber der Derwisch-Orden, den er gegründet hatte, ist heute noch von einer aktiven spirituellen Kraft. Die Kuppel des Mausoleums ist mit hellblauen und weissen Arabesken verziert und vollständig aus Ziegelsteinen. Die zwei schmalen langen Minarette sind besonders zierlich und von Mosaiken umgeben. Die ganze Anlage ist traumhaft, in einem wunderschönen Garten wie in einem orientalischen Märchen.

Weiter oben am Hang gibt es noch einen weiteren märchenhaften Garten wie aus 1001 Nacht. Durch ein pompöses Eingangstor gelangen wir in eine Welt voller Rosen und plätschernder Springbrunnen, über viele Treppenstufen zu einem Pavillon, der eine unvergessliche Tschai-Khana beherbergt. Stundenlang bleiben wir auf der Terrasse sitzen und lassen uns beim Tee von dieser friedlichen Atmosphäre berauschen.

Die Kochkünste unseres Hotelpersonals kann ich wieder hoch loben: Dolmeh Barg, gefüllte Weinblätter, wie wir sie uns heute morgen gewünscht haben. Ali setzt sich zu uns und wir sprechen den ganzen Abend fast nur Französisch. Ich glaube, Mansur ist ein bisschen eifersüchtig, weil wir uns mit Ali unterhalten! Vielleicht ist es aber auch nur die Rivalität zwischen einem Fahrer und einem Reiseleiter.

6Unseren 4000sten Autokilometer in Mansurs Peugeot erleben wir irgendwo in einer öden Wüstenlandschaft. Unterwegs entdecken wir eine alte halb zerfallene Karawanserei und machen unseren Teestopp in ihrem Innenhof. Ich würde gern so ein Gebäude renovieren und als Hotel eröffnen…

Yazd befindet sich zwar immer noch auf 1230 m über dem Meeresspiegel, aber weil es sich am Rande zwischen den zwei berüchtigten Wüsten befindet, ist es im Mai schon sehr heiss. Die Winter sollen noch extremer sein; das Thermometer kann dann bis 40 Grad Celsius unter den Gefrierpunkt fallen.

Die Religion, die vor dem Islam in Zentralasien verbreitet gewesen war, ist der Zoroastrismus. Yazd war ein wichtiges Zentrum für diesen Glauben und heute noch sind ungefähr 12’000 Einwohner Zoroastrier; mehr, als alle Zoroastrier im ganzen restlichen Iran zusammen. Auch in Indien und Pakistan soll es noch ein paar Zoroastrier geben.

«Also sprach Zarathustra…!» Er soll um 550 vor unserer Zeitrechnung in Mazar-é Sharif, im heutigen Afghanistan, geboren worden sein. Seine Glaubensgemeinde betet unter anderem Feuer als ein Symbol für Gott an. In einem Zoroastrier-Tempel in Yazd brennt eine unsterbliche Flamme seit 1400 Jahren! Weil diese Gläubigen an die Reinheit glauben, vergraben sie ihre Toten nicht, da diese die Erde beschmutzen könnten. Sie äschern sie auch nicht ein, um die Luft nicht zu verschmutzen. Sie legen die Toten in eigens dafür gebaute «Totentürme», wo diese dann von Geiern «rezykliert» werden!

Unser Teheraner Reisebüro hätte uns kein schöneres Hotel als das Safaeiveh buchen können; eine grosse Gartenanlage, in der sich viele kleine Bungalows mit Balkon und Terrasse befinden. Nach dem Abendessen im guten und eleganten Restaurant setzen Astrid und ich uns in T-Shirt und Shorts auf die vordere Terrasse. Heftig mit seinen Armen fuchtelnd kommt Mansur auf uns zu und flüstert, das sei verboten, andere Hotelgäste könnten uns hier sehen. Um Himmels Willen! Wir sind viel zu sexy! Man sieht unsere nackten Arme und Beine! Da setzen wir uns halt auf den Balkon auf der anderen Seite, wo sich keine anderen Bungalows mehr befinden, nur noch eine zwei Meter hohe hässliche Betonwand, die den Zaun der Hotelanlage bildet. Leider trennen im ganzen Iran solche hohen Wände die Privathäuser von der Strasse ab. Aber ich verstehe die Menschen, dass sie solche Zäune bauen, so können sie wenigstens in ihren Gärten ohne Verkleidung sitzen. Mansur, der sein Zimmer neben unserem hat, gesellt sich zu uns zum plaudern über Sex und die Welt.

«Wirst du uns zu dir nach Hause einladen wenn wir wieder in Teheran sind? Uns deine Frau und deinen Sohn vorstellen?», frage ich ihn.

Er grinst verlegen und winkt ab: «Ich habe meiner Frau erzählt, dass ihr zwei Schweizer Touristinnen im Alter von 60 Jahren seid. Meine Frau ist eifersüchtig und ich wollte sie nicht beunruhigen, wenn ich schon drei Wochen von ihr getrennt bin!»

Am nächsten Vormittag besuchen wir etwas ausserhalb von Yazd ein paar Zoroastrierruinen und –tempel. Alle Häuser, Tempel und Totentürme sind aus ockerfarbenen Lehmmischungen und sehen in der Landschaft mit den gleichen Farbtönen mystisch aus. Auf einem Hügel finden wir in einer kreisrunden Mauer, die einmal so ein «Bestattungsturm» gewesen war, noch ein paar Knochenreste.

Im Ateschkade, dem wichtigsten Feuertempel, brennt die ewige heilige Flamme hinter Glas. Im Jahre 470 wurde diese an einem anderen Ort angezündet und 1940 hierher gebracht. Zoroastrier aus der ganzen Welt pilgern nach Yazd zu diesem Tempel, um diese Flamme zu sehen! Der Tempel sieht nicht aus, wie man sich einen religiösen Ort vorstellt. Der Ateschkade unterscheidet sich praktisch nicht von einem normalen Wohnhaus mit einem schönen Blumengarten.

Der griechische Geschichtsschreiber Herodot, der zu den ältesten Zentralasien-Reisenden gezählt werden darf und im Jahr 425 v. Chr. gestorben ist, schreibt über religiöse Kulthandlungen, wie sie in der Zeit von Zarathustra üblich waren u. a.: «Bildsäulen, Tempel und Altäre sind unter den Persern nicht gebräuchlich. Ja sie strafen sogar diejenigen, die solche errichten, und zwar wie ich glaube, weil sie sich die Götter nicht wie die Hellenen, unter menschlichen Gestalten vorstellen. Sie bringen ihre Opfer der Sonne, dem Mond, dem Feuer, dem Wasser und den Winden dar.»

Auch der Islam gestattet keine bildliche Darstellung – weder von Engeln, Heiligen oder Propheten – noch von irgendeinem anderen lebendigen oder toten Wesen. Muslime glauben, Allah habe alles Lebendige geschaffen. Sie bestehen darauf, alle Schöpfung und sei es auch nur eine Nachahmung des Lebens in Stein, Holz oder Farbe, müsse Allah vorbehalten bleiben. Im Koran, ihrem heiligen Buch, heisst es warnend, am Tag des jüngsten Gerichts werde jedem, der ein solches Bildnis hergestellt habe, befohlen, dieses zum Leben zu erwecken. Bringt sein Schöpfer das nicht fertig – was er natürlich nicht kann – werde er wegen seiner Überheblichkeit, es jemals versucht zu haben, zur Hölle verdammt. Deshalb besteht der Schmuck von Moscheen ausschliesslich aus Mustern, Farben und kunstreich verschlungenen Arabesken.

Die Altstadt von Yazd ist für mich die schönste des Landes. Alle Häuser und Mauern sind aus gebackenen Ziegelsteinen und mit einer Lehmschicht überstrichen, alles im genau gleichen herrlichen Ockerton. Durch nicht viel mehr als zwei Meter breite Gassen quetschen sich ein paar Autos und Motorräder. Überall gehen wir unter Torbögen durch und manchmal befindet sich über unseren Köpfen ein Baumstamm, der in die Hauswand links und in die Hauswand rechts hineingebaut wurde, zur Stützung oder Verstärkung der Mauern. Und dann der Kabelsalat! Die Elektrizitätsleitungen werden abgezapft und reichen bis ins letzte Gebäude einer Gasse.

Wir kommen zum Zendan-é Eskandar, dem Gefängnis von Alexander (dem Grossen?). Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es ein Gefängnis ist, hätte es mir sehr gefallen. Es gleicht eigentlich mehr einer Moschee ohne Mihrab, aus Stein gebaut, innen mit vielen Nischen und Bögen, mit Verputz verkleidet und einem Kuppeldach.

Das markanteste architektonische Merkmahl Yazds sind die Badgirs, Lufttürme oder Windfänger, die speziell in diesem heissen Wüstenklima sehr nötig sind. Durch diese Türme wird auch die leichteste Brise eingefangen und der Windhauch in die Räume unter ihnen geleitet. Eine Art vorsintflutliche Klimaanlage, die nicht nur praktisch, sondern auch noch wunderschön anzusehen ist. Auf jedem Haus thront so ein viereckiger, mehrere Meter hoher Turm, in der gleichen Farbe wie der Rest der Stadt. Manche sind sogar mit Dekorationen verziert und alle weisen schön mit Bögen gestaltete Löcher auf.

Die Silhouette dieser malerischen Stadt wird aber nicht von den Badgirs bestimmt, sondern von ein paar der meisterhaftesten Kuppeln, die wir je gesehen haben. Eine ist kunstvoll mit kleinen Ziegeln gebaut worden, die ein herrliches geometrisches Mosaik formen; eine andere mit Fayencen verkleidet, die mit runden weissen, grünen, gelben, blauen und braunen Mustern bemalt ist.

Der Basar ist leider halb leer, weil wir bereits den nächsten Monat nach dem islamischen Kalender schreiben, den Moharram. Dieser gilt als heiligster Monat. Vor ca. 1300 Jahren ist den Schiiten ein Halbheiliger verstorben, Imam Hossein. Darum wird den ganzen Monat getrauert. Wir kaufen Süssigkeiten und verziehen uns in eine schattige Tschai-Khana.

7Esfahan nesf-é dschahan – Isfahan ist die halbe Welt!

Schon zu Zeiten der Sassaniden, als Isfahan noch Sephhahane genannt wurde, war es ein Heeressammelplatz, Garnisons- und Provinzzentrum gewesen. Die wichtigsten altertümlichen Handelswege führten alle durch diese Stadt.

Vor tausend Jahren hat sich der schiitische Emir Ala ad-Daula den grossen Ibn Sina (Avicenna) an seinen Hof geholt und der Seldschukenfürst Togril-Bek erhob Isfahan zu seiner Hauptstadt.

1240 griffen die Mongolen an und 1387 Timur. Die ersten Regenten der Safawiden haben die Mongolen hinausgeworfen. Von den Safawiden, die vom Scheich Safi ad-Din und seinen geistigen Schülern abstammen, habe ich in Bam schon geschrieben. Im Jahre 1587 bestieg Schah Abbas I. den Thron. Unter ihm erreichte das Safawiden-Reich den Höhepunkt seiner politischen Macht. Der Schah war ein gebildeter und kosmopolitischer Herrscher, knüpfte Kontakt zu westlichen Herrscherhäusern und bewog erste europäische Kaufleute, sich in Persien niederzulassen. Aus seinem ganzen Reich, wie auch aus Indien, China, der Levante und Europa hat er Baumeister und Künstler eingeladen, um seine Hauptstadt Isfahan, die damals «die halbe Welt» genannt wurde, auszubauen und zu verschönern. In der nur knapp über 100 Jahre dauernden aber glorreichen Ära der Safawiden waren Paläste, Lustschlösser, Gärten, über 150 neue Moscheen, 50 Medressen, Dutzende von Karawansereien und mehr als 200 Hammam entstanden.

Isfahan besitzt die grösste Konzentration von islamischen Bauwerken im ganzen Iran. Es ist dank seiner Parkanlagen und Grünflächen, baumbestandenen Alleen und Flanierpromenaden die herrlichste Stadt des Landes. Durch die Innenstadt fliesst der Zayande-Rud mit seinen wunderschönen alten Brücken. Ihrem fast mediterranen Charme, der mit dem Duft der Seidenstrasse und dem Morgenland verbunden ist, erliegt jeder!

Wir erreichen Isfahan erst gegen Abend. Es zieht uns sofort wieder auf die Strasse, nachdem wir unsere Zimmer bezogen und unser Gepäck abgestellt haben. Wir logieren gleich neben einer der drei antiken Brücken, die noch in der Zeit von Schah Abbas über den Fluss gebaut worden sind: Si o Se Pol, die «Dreiunddreissig-Bogen-Brücke», anno 1602 gebaut. Sie ist nunmehr eine Fussgängerbrücke und für den Autoverkehr gesperrt. An ihrem nördlichen Ende befindet gleich am Fusse der Brücke eine Plattform mit einer Tschai-Khana auf dem Wasser. Viele Leute bewundern das Glitzern des Wassers zur Sonnenuntergangszeit bei einem Tässchen Tee.

Am nächsten Morgen gehen wir zuerst zum Basar. Wir stehen auf dem Nagsch-é-Dschahan oder auch Meidun-é Schah (bzw. Meidun-é Imam; Ayatollah Khomeini liess alles mit Schah in Imam umtaufen) und halten unseren Atem an. Dieser rechteckige Platz, 500 Meter lang und 160 Meter breit, wurde 1612 angelegt und bildet den Mittelpunkt des Basarbezirks. Wasserbecken mit Springbrunnen und Parkanlagen mit Bänken stehen heute hier, wo früher Polospiele und Ritterturniere, Löwen-, Stier- und Ringkämpfe stattgefunden haben. Imposante Fronten aus doppelstöckigen Loggienhäuser umgeben den wie ein gigantischer Innenhof einer Riesenkarawanserei aussehenden Basarplatz, wo vor langer Zeit noch vormittags Kamele und Pferde verkauft wurden und nachmittags Tischler, Holz- und Vogelhändler ihre Stände aufgeschlagen haben. Seit dem 11. Jahrhundert war der Nagsch-é-Dschahan Mittelpunkt der Metropole. Seide aus Kufa, Brokat aus Byzanz, Stoffe aus Ägypten, Edelsteine aus Bahrein, Elfenbein aus Indien, Moschus aus Tibet und Korallen aus dem Jemen wurden hier feilgeboten!

In die nördliche Häuserfront ist das Prunkportal Qaiseriye, der kaiserliche Basareingang, integriert worden. In der westlichen Front steht der Königspalast Ali Qapu mit seinem von 18 Holzsäulen gestützten Baldachin der Terrasse, von der die königlichen Zuschauer einst die Polospiele und Turniere auf dem Platz beobachten konnten. Im Süden steht die Masdschid-é Emam oder Imam-Moschee, deren Schönheit und Ausmasse atemberaubend sind. In der östlichen mit Souvenirs- und Kunsthandwerksläden gesäumten zweistöckigen Häuserfront befindet sich die niedliche kleine Scheich Lotfollah Moschee, für mich die schönste Moschee der Welt. Und ich habe wahrhaftig schon viele Moscheen gesehen, auch in Usbekistan! Die vollkommene Schönheit der Bauten Isfahans können den Bauwerken Timurs im fernen Samarkand das Wasser reichen!

Fangen wir mit dem Basar an. Es gibt hier rund sieben Kilometer überwölbte Basargassen, mit Ziegelgewölben oder Pappelbalken gedeckt, drei Tscharsus und um die 100 Sarays – einhundert Sarays! Per Zufall landen wir gleich im Dschitsazha oder Stoffdruckerbasar. Im oberen Stock ist ein alter Mann am Stoff bedrucken. Diese Tücher namens Qalamkari sind eine Spezialität Isfahans. Die klassischen Muster, die mit Holzschablonen aufgedruckt werden, bestehen aus altiranischen, zoroastrischen Götterfiguren sowie aus Termeh, das wir in Europa «Paisley-Muster» nennen. Die Muster werden von Hand aufgestempelt, die bedruckten Tücher danach am Flussufer ausgekocht, gespült und getrocknet. Die Stoffdruckerbranche beschäftigt über tausend Männer. Ich schiebe mein geöffnetes Tagebuch auf den Tisch und frage den Stoffdrucker, ob er mir als Andenken ein Muster ins Tagebuch drucken kann. Er lächelt freundlich zurück und druckt mir König Cyrus, den Grossen, auf eine ganze Seite. Natürlich kaufen wir ihm ein paar seiner herrlichen Arbeiten ab. Dieser kleine Saray beherbergte früher Makler und Münzpräger, Geldwechsler und Goldschmiede.

Dann entdecken wir die Teppiche. Ich liebe iranische Teppiche und habe diese Liebe wahrscheinlich von meinem Vater geerbt. Er besitzt den Rolls Royce der Teppiche, einen Habibian aus der Stadt Nain. Natürlich habe ich mir ein paar Jahre nach ihm auch einen kaufen müssen. Da ich ein bisschen weniger gearbeitet habe in meinem Leben als mein Vater, ist mein Habibian auch ein bisschen kleiner als der seinige. Aber meiner kostete trotzdem mehr als mein Auto - ist jedoch auch bedeutend schöner als mein Auto!

Im Iran sind rund zehn Millionen Menschen direkt oder indirekt mit der Herstellung von Teppichen beschäftigt. Die Knüpfware belegt hinter dem Erdöl den zweiten Platz auf der Exportliste des Landes, es ist der grösste Teppichexporteur der Welt. Da sich Normalsterbliche einen Habibian nie leisten könnten und viele teure Teppiche nach der Revolution ins Ausland gelangten, werden heutzutage iranische Qualitätsteppiche wieder eingeführt, die einmal hinausgeschmuggelt worden sind. Ein guter Teppichknüpfer macht etwa 10’000 bis 14’000 Knoten pro Tag. Auf einem Quadratmeter Durchschnittsteppich sind etwa 100’000 bis 200’000 Knoten, während auf einem Habibian bis zu eine Million Knoten auf einem einzigen Quadratmeter zu finden sind. Es sind die Könige der Teppiche. Aber ich habe ja schon einen und kann mich – wenigstens heute noch – beherrschen…

Etwas vom Schönsten im Basar sind auf Kamelknochen gemalte Bilder. Die meisten sind mit einer Lupe gemalt worden, sehr fein und filigran. Meist zeigen sie Karawanen, Karawansereien und Moscheen, denn viele Geschäfte sind offensichtlich nur für Touristen konzipiert. Wir treffen ein paar Touristengruppen an, deren Reiseleiter nervös um ihre Schäfchen schwänzeln. Die Guides werden eine Provision erhalten, wenn einer aus ihrer Gruppe etwas ersteht. Bei einem teuren Teppich kann das ganz schön was ausmachen!

Wir haben vier Tage Zeit, uns Isfahan anzuschauen und verschieben den Besuch der beiden Moscheen auf später. Es kommt Masochismus gleich, vor der Lotfollah-Moschee zu stehen und nicht hieinzugehen!

Wir schlendern durch den mit Nadelbäumen bepflanzten Lustgarten Hascht Behescht, «acht Paradiese», und kommen zum Schah Abbasi Hotel, einem Traum von einem Hotel. Eine alte Karawanserei von den Safawiden wurde in ein Fünfsternhotel umfunktioniert. Wir begnügen uns mit einem Mittagessen in diesem traumhaft romantischen Haus.

Anschliessend machen wir einen Spaziergang dem Fluss entlang. Auf den Promenaden durch die Parkanlagen kommen wir zur Pol-é Khadschu aus dem Jahre 1650, der malerischsten Brücke der Stadt. Zwischen ihren Bögen führen Treppenstufen zum Wasser wie an den Ghats von Varanasi. Die Bögen sind mit türkisblauen Ziegeln zu einem Mosaik verziert worden und in der Mitte der bezaubernden Brücke ist ein Pavillon, alles im islamisch-orientalischen Stil. Wir setzen uns in den Schatten unter einen der Torbogen und schreiben Postkarten. Nach und nach gesellen sich Leute zu uns, bis wir von etwa 20 jungen Männern umgeben sind, die uns regelrecht wie in einer Talkshow interviewen. Einer spricht sehr gut Englisch. Er übernimmt das Wort und beginnt seine Fragen jeweils mit: «Dieser Mann im blauen Hemd möchte gern wissen…» oder «dieser Gentleman fragt euch…». Natürlich nützen alle die Chance, einmal mit jungen Ausländerinnen zu sprechen. Ihre Fragen drehen sich denn auch meistens um Familie und Intimeres. Wir erklären ihnen, dass junge Liebespaare in der Schweiz meist ein paar Jahre zusammen wohnen, bevor sie sich entschliessen, zu heiraten; man wolle den Partner ja auch etwas testen. Ob er zum Beispiel im Haushalt hilft, aber auch wie er küsst und so weiter. Als Astrid ihnen erzählt, dass sie bereits seit 10 Jahren den gleichen Freund hat, mit ihm gar zusammenwohnt, aber nicht verheiratet ist, schiesst der Talkmaster den Vogel ab mit seiner Frage:

«How is the physical relationsship before marriage?»

Ich denke mir schon lange, dass die Iraner Komplexhaufen sein müssen was ihre Sexualität betrifft. Wenn der Knoten meines Kopftuches manchmal nicht mein ganzes Dekolleté bedeckt, wird das bisschen Haut, das ich zeige, angestarrt wie in Europa nur den kürzesten Minijupes nachgeschaut würde. Ich werde jetzt also meine Fragen stellen:

«Wer von euch ist verheiratet?», frage ich in die Runde. Niemand meldet sich oder antwortet, alle scheinen ledig zu sein. Jetzt will ich sie alle an die Wand nageln: «Wer noch Jungfrau ist, soll bitte aufstrecken!». Der Talkmaster übersetzt, Astrid und ich halten die Luft an und – es ist kaum zu glauben und wir sind total erstaunt – fast alle strecken einen Arm in die Höhe!

«Wollt ihr gerne hier leben?», werden wir später gefragt. Wir verneinen, weil die Frauen nicht viel zu sagen hätten und sich so unbequem verkleiden müssten. Viele Männer geben zu, dass sie gerne Frauen in Minijupes sehen, aber ihrer eigenen Frau würden sie nie erlauben, so unverhüllt herumzulaufen. Ich erinnere mich daran, dass mein Ex-Freund früher manchmal zu mir gesagt hat, der Ausschnitt meiner Bluse sei ein bisschen zu tief fürs Büro. Es störte ihn, dass andere Männer zuviel von seiner Freundin sahen. Im Iran ist es genau das Gleiche, die Grenze ist einfach anders angesetzt. Mit Toleranz sind die Sitten Irans zu begreifen und zu verstehen, anstatt nur über sie zu lästern, wie es so oft im Westen geschieht. Viele Frauen wollen sich auch freiwillig verhüllen, wie ich schon im Damaskus-Kapitel beschrieben habe. Der Iran ist das Land mit den tolerantesten Touristen! Hierher kommen keine Tussis, die abschätzig sagen: „Ich zieh doch kein Kopftuch an in den Ferien!“. Klar ist es offiziell erlaubt, in Marrakesch oder in Dscherba mit Shorts und Tanktop durch den Basar zu spazieren. Aber machen Sie das mal! Ich war in Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten, im Oman und im Jemen, es würde mir nicht im Traum einfallen, dort im Minijupe und nackten Schultern umherzuschlendern! Es gehört sich einfach nicht! Auch wenn es erlaubt wäre. Hier ist es halt verboten. Dafür hats keine Tussis. Im Iran reist nur, wer wirklich an Kultur und Menschen interessiert ist und sich darauf auch vorbereitet hat. Keine Last-minute-Pauschaltouristen. Super!

Wir fahren zum Manar Jomban, dem «Zwillingsminarett« oder den «schüttelnden Minaretten» aus dem 14. Jahrhundert, zum «Kamelminarett», das noch zweihundert Jahre älter ist und schauen uns das «Minarett der 40 Töchter» an. Dann klettern wir auf einen steilen Hügel, auf dem sich die Ruinen eines weiteren Zoroastriertempels oder Totenturms befinden und besichtigen eine armenische Kirche.

Der Höhepunkt des Tages ist aber der Besuch der Masdsched-é Dschamé, der Freitagsmoschee, die neben den zwei am Imam-Platz die schönste Moschee der Stadt ist. In vielen verschiedenen Perioden oder Epochen gebaut, restauriert oder angebaut bildet sie darum fast ein Museum, das diverse islamische Architekturrichtungen aufzeigt. Sie wurde im Jahre 771 gegründet, im 11. und 12. Jahrhundert sind Inschriften von den Seldschuken hinzugefügt worden. Wir befinden uns in einem Puzzle von meisterhafter Kunst und Schönheit: Ein Mihrab ist vom 14. Jahrhundert, ein Saal aus der Timuridenzeit. Der Mihrab von Sultan Oldschaitu Khodabendeh stammt aus dem Jahre 1310 und ist sehr bekannt, ich schätze 20 mal 8 Meter gross und mit äusserst kunstvollen Arabesken mit Weinbeeren, Blättern, Lotusblumen und Kalligraphie auf Stuck verziert. Auch der daneben stehende Minbar (die Kanzel) ist aus dem 14. Jahrhundert. Der ganze Moscheenkomplex ist einfach atemberaubend. Wir können uns einer französischen Touristengruppe anschliessen, weil die Moschee heute geschlossen ist, aber für diese Gruppe geöffnet wird. Mansur grinst uns an, weil er genau weiss, dass wir nicht auf solche Gruppentouren stehen. Der französische Reisebegleiter scheint alles besser zu wissen als der iranische Reiseführer, und von der Gruppe hört sowieso nur die Hälfte zu.

Am Abend gehen wir ins sagenhafte Schah Abbasi Hotel, um im grandiosen Speisesaal unter Kronleuchtern zu dinieren. Wir haben uns mit Ali verabredet, dem Guide, den wir in Kerman kennen gelernt haben. Wieder bestelle ich augenzwinkernd vergeblich einen Gin-Tonic zum Apero. Wir suchen das Teuerste von der Speisekarte aus, um dem Reisebüro nicht zuviel Geld übrig zu lassen: Chateaubriand mit Sauce Bearnaise für umgerechnet fünf Dollar. Ich frage ohne mit der Wimper zu zucken nach einem Saint-Émilion, kriege aber natürlich nur ein iranisches Cola. Und spiele die Verzweifelte.

Am dritten Tag gehen wir wieder zum symbolischen Zentrum der Safawiden-Dynastie, dem von Arkaden und Basarläden umgebenen Imam-Platz, und statten dem Ali Qapu Palast einen Besuch ab. Er wurde in der Timuridenzeit (14. Jh.) gebaut, von Schah Abbas umgebaut und vergrössert und bildete das Eingangsmonument für seinen königlichen Palast. Von der Terrasse, wo sich der Thronsaal befand, wurden wie schon erwähnt, Polospiele verfolgt. Der Palast ist sechs Stockwerke hoch und alle Wände sind mit Fresken geschmückt. In der obersten Etage befindet sich das berühmte Musikzimmer. Es ist wunderschön dekoriert und seine Wände und Nischen sind mit einer Membran aus Holz und Gips überzogen, in die man, um die Akustik zu verfeinern, kunstvoll geformte Auskehlungen in der Form von Musikinstrumenten geschnitten hat.