Читать книгу Tschai Khana - Fausta Nicca Capeder - Страница 19

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Turkmenistan: Mikrorayons und Wüste

Оглавление1Die Geschichte Zentralasiens ist die Geschichte der Seidenstrasse. Merv, Buchara, Samarkand und andere Städte auf dem Weg zwischen dem Mittelmeer und China waren seit römischen Zeiten tonangebende Zentren für Handel und Kultur. Erst als Europa den Seeweg nach Indien und China entdeckte, geriet Zentralasien in einen langen Winterschlaf.

Der russische Orient oder Russisch-Zentralasien wurde vom 8. Jh. v. Chr. bis zum 11. Jh. n. Chr. von persischen Völkern und Nomadenstämmen beherrscht: Skythen, Achämeniden, Baktrier, Sogdier, Khoresmier, Parther, Kuschanen, Sassaniden und Samaniden.

Ab dem 6. Jahrhundert begann sich das Bild Zentralasiens zu ändern. Zahlreiche türkische Nomadenstämme aus den eurasischen Steppen drangen nach Mittelasien ein und gründeten türkische Khanate und Fürstentümer. Im 8. Jahrhundert führten Araber den Islam ein. Im Jahre 674 überquerten die ersten arabischen Heere den Oxus und erreichten Transoxanien («das Land jenseits des Oxus»). Die religiösen Bindungen der in Turkestan siedelnden Bevölkerung waren zum Zeitpunkt der arabischen Invasion vielschichtig und verschieden – Buddhismus, Manichäismus, Zoroastrismus, Schamanismus oder auch das Christentum hatten über Generationen die Völker und Stämme geprägt. Da der Islam nur einen Glauben anerkennt («es gibt keinen Gott ausser Allah, und Mohammed ist der Gesandte Gottes»), dauerte es nicht lange, bis der Buddhismus als Götzendienst aus Zentralasien verbannt wurde und der Manichäismus jede Bedeutung verloren hatte.

In Mittelasien mussten sich die Araber in einem Mehrfrontenkrieg auch gegen die Chinesen und gegen die von Norden eindringenden Türken behaupten. Erst in der Mitte des 8. Jahrhunderts hatte das Reich des Islam die Alleinherrschaft über Transoxanien antreten können. Die Zerrissenheit der mittelasiatischen Provinzen in einzelne Fürstentümer und die daraus resultierende schlechte militärische Kooperation begünstigte die Bestrebungen der Araber, die alten grossen Kulturländer zu erobern und ihnen ihren dar al-Islam einzuverleiben. Nunmehr waren es arabische Statthalter, die im Namen ihrer Kalifen mit Gewalt oder Diplomatie die neu erworbenen Provinzen im islamischen Geist und nach islamischem Recht verwalteten.

Einen ganz entscheidenden Einfluss für die Islamisierung Zentralasiens hatte der lebhafte Karawanenverkehr auf der Seidenstrasse, sodass es zwangsläufig die Kaufleute waren, die als erste zu «Missionaren» wurden. Auch die wandernden Derwische (umherziehende Bettler und Angehörige eines islamischen Ordens) bemühten sich um eine Verbreitung dieser verständlichen, weltumfassenden und doch einfachen Religion.

1219 griffen Dschingis Khan und seine Horden Khodschand und Otrar an, bald folgten und fielen Buchara, Samarkand und Merv, im Süden Termez, Kabul und Balkh unter das mongolische Joch. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, auf dem Gipfel ihrer Macht, besassen die Mongolen das grösste Reich, das es je gegeben hatte: Ganz China, Südsibirien, das europäische Russland bis Moskau, den ganzen Kaukasus, die Türkei, Syrien, Jordanien, Nordarabien, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Tibet und Korea. Dschingis Khans Lieblingssohn Ögödei übernahm nach dem Tod seines Vaters dessen Zepter, kam bis nach Ungarn und bereitete sich auf die Eroberung Westeuropas vor.

Da starb Ögödei. Europa war noch einmal davon gekommen: Die mongolische Tradition schrieb vor, dass alle noblen Nachkommen von Dschingis Khan in die Mongolei zurückkehren müssen, um demokratisch einen Nachfolger zu bestimmen. Deshalb ist Westeuropa von einer mongolischen Invasion verschont worden!

Erst über 150 Jahre nach dem legendären Dschingis Khan schrieb wieder ein Führer grosse Geschichte: Timur Leng (der Lahme), Temurlan oder Tamerlan. Er war in Schachrisabs geboren und machte Samarkand zur Hauptstadt seines Reiches, das er mit wahrscheinlich noch brutalerer Gewalt als der Mongolen-Khan erobert hatte. Nach einem spektakulären neunjährigen Feldzug konnte er ganz Mittelasien, Iran, Irak, Syrien, die Osttürkei und den Kaukasus zu seinem Reich zählen. Auch das islamische Nordindien (damals noch mit Pakistan) gehörte ihm. Ein Nachkomme namens Babur gründete dort später die Moghul-Dynastie. 1405 starb Timur (war er es, der besoffen von seinem Pferd gefallen war?), kurz nachdem er sich auf den Weg gemacht hatte, mit seinem schwerbewaffneten Heer China zu erobern.

Ab dem 15. Jahrhundert traten aus der Vielfalt der türkischen Volksstämme Asiens die Turkmenen, Usbeken, Kirgisen und Kasachen hervor. Von den persischen Völkern haben sich nur die Tadschiken gehalten. Die Begriffe Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan oder Kirgisien und Kasachstan dagegen sind eine Kreation von Stalin und entstanden erst viel später. Bis zur Annexion West-Turkestans durch die Russen in der Mitte des 19. Jahrhunderts regierten dort mehrere Nomaden-Khanate und Sultanate. 1884 war die Eroberung durch die Russen unter dem Zaren abgeschlossen. Die Russen brachten Technik und Verkehrswesen ins Land und organisierten die wirtschaftliche Bindung an das europäische Russland. Der verstärkte Import von Gebrauchsgütern drängte jedoch das einheimische Handwerk stark zurück und die Monokultur des Baumwollanbaus machte ganze Regionen von der Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse abhängig. Immer mehr Russen strömten in die Region, die Nomaden hatten bald nicht mehr genug Weideland für ihre Tiere.

Unter dem Zaren wurde West-Turkestan oder Russisch-Zentralasien in das «Gouvernement Turkestan» und «Gouvernement Steppe» gegliedert. Dazwischen bestanden aber immer noch das Khanat Chiwa, das Emirat Buchara und das Khanat Kokand, das sich später von Buchara lossagte. Ost-Turkestan wurde von den Chinesen erobert und heisst heute Xinjiang. Erst nach der Oktoberrevolution von 1917 und der Entstehung der kommunistischen Sowjetunion wurden in den dreissiger Jahren die sozialistischen Sowjetrepubliken Turkmenistan, Usbekistan, Kirgistan, Kasachstan und Tadschikistan geschaffen.

Unter Enver Pascha, dem ehemaligen Verteidigungsminister des Osmanischen Reiches, bildete sich 1921 eine gegen die Sowjetunion gerichtete Untergrundorganisation der Basmatschi (wörtlich: «Schurke» oder «Räuber»). Enver Pascha wollte alle türkischen und islamischen Volksstämme zusammenschliessen und träumte von einem Vereinigten Turkestan. Im August 1922 starb er, mit ihm auch die Basmatschi-Bewegung und der Traum vom Einheitsstaat der durch die Revolution getrennten Völker.

Zu der Zeit herrschten furchtbare Hungersnöte in den Steppen. 1928 begann die brutale Sesshaftmachung der Nomaden, eine Dekade später die Liquidierung der Intelligenzija. Der Widerstand gegen die wirtschaftliche Integration Zentralasiens hielt sich am hartnäckigsten in Tadschikistan, aber bis 1936 waren alle zentralasiatischen Länder vollständig in die UdSSR integriert (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken). Die russische Sprache gewann an Boden und 1926 wurde das arabische Alphabet durch das lateinische abgelöst, das wiederum 1940 durch das kyrillische ersetzt wurde. Die zentralasiatischen Rohstoffe wie Baumwolle, Fleisch und Erze wurden in Fabriken im europäischen Russland verarbeitet. Deshalb ist jetzt eine totale ökonomische Umstellung nötig.

In Propagandaprospekten für Touristen war von der «Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution» die Rede, die den Völkern die «Befreiung» gebracht haben soll. Von Autostrassen, Eisenbahnlinien und Bewässerungskanälen, wo früher nur Karawanenwege die Länder durchzogen hatten... Die neuen Machthaber greifen nun zurück auf ihre türkischen, iranischen und islamitischen Wurzeln, um eine neue Identität aufzubauen. Die Völker träumen nicht allein von einer unabhängigen Zukunft, sondern schauen auch stark auf ihr historisches und kulturelles Erbgut, das mehr als 100 Jahre unter russischer und sowjetischer Herrschaft verborgen lag. Grosse ökonomische und ökologische Krisen sind eine schwere Hypothek für die Stabilität Zentralasiens.

2Turkmenistan ist zwölf Mal grösser als die Schweiz, hat aber nur vier Millionen Einwohner. Neun Zehntel der neuen unabhängigen Republik bestehen aus der grossen Sandwüste Kara Kum (Kara = schwarz), die sich im Norden bis zum Aralsee ausbreitet und im Westen zum Amudarja, einem ungefähr 2620 km langen Fluss, der als Oxus in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Er bildet über lange Strecken die natürliche Grenze mit Usbekistan.

Die südliche Seidenstrasse aus Afghanistan und Indien trifft hier auf die nördlichen Karawanenrouten: Nach Osten führten die Wege nach Merv, Samarkand und Kashgar, nach Westen über Bagdad nach Palmyra und Aleppo in die Levante.

Die einzige Erhebung in diesem flachen Wüstenstaat ist das Kopet Dag-Gebirge im Süden. In den von Nordwinden geschützten Tälern herrscht subtropisches Klima. Es wachsen Mirabellen-, Granatäpfel-, Mandel- und Feigenbäume, Olivenhaine und Dattelpalmen.

Die Hauptstadt Aschkhabad wurde während der Sowjetzeit nach einem Arbeitskommissar Poltoratsk genannt. Ein schweres Erdbeben zerstörte 1948 die ganze Stadt. Der Wiederaufbau wurde nach einem neu erarbeiteten Generalbebauungsplan gestaltet. Aschkhabad glänzt heute nicht mehr mit typischen orientalischen Altstadtvierteln. Der Name bedeutet «Stadt der Liebe». Für mich ist sie das auch, denn ich bin am neuen und modernen Flughafen und warte auf meinen Liebsten. Es ist kurz nach 20 Uhr. Plötzlich sehe ich Kurt mit seinen langen Haaren. Wir winken uns zu. Ein korrupter Zöllner knöpft ihm zehn Dollar für die Durchsuchung seines Rucksacks ab, aber ich setze mich sofort auf Russisch für Kurt ein. Prompt gibt ihm der Uniformierte das Geld zurück. Wir fallen uns überglücklich um den Hals, sodass sich alle Leute im Gebäude nach uns umdrehen!

Ich hatte mir für unser Wiedersehen eigentlich ein romantischeres Hotelzimmer als ein hässliches Kämmerlein im «Hotel Turist», einem Betonbunker der Sowjets, gewünscht, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich nichts Besseres erwartet. Die Türken, die sich auf der wirtschaftlichen Ebene sehr um die Gunst der Turkmenen bemühen, haben unterdessen zwar ein Fünfsternehotel mit Casino gebaut, aber das entspricht nicht unserem Budget.

Irgendwie gefällt mir Aschkhabad. Diese Stadt besitzt einen gewissen Charme, vielleicht weil sie ein paar Jahrzehnte verpasst zu haben scheint. Es gibt keine schöne Stadt in der ehemaligen Sowjetunion; die Architektur der Sowjets ist zu hässlich. Die Bauten sind meist aus grossen Betonklötzen, monumental und kolossal hässlich. Aus Holz jedoch bauen die Russen hübsche Datschas, Wochenend- und Ferienhäuschen. In sibirischen Städten gibt es sogar niedliche hölzerne Wohnhäuschen. In Aschkhabad wurde nur Beton verarbeitet und ausserhalb der Innenstadt strotzt es nur so von Mikrorayons, mehrstöckigen Plattenbauten, riesigen Siedlungen, in kommunistischen Zeiten für die Menschen entstanden, die ja alle so gleich waren.

Aschkhabad ist allerdings wie die meisten Städte des ehemaligen Sowjetreiches sehr grün, mit vielen Parks und Strassencafés, breiten baumbestandenen Boulevards und einem überaus farbenfrohen Basar. Die Frauen sind ausserordentlich schön und bunt gekleidet mit ihren traditionellen langen Kleidern, deren Ausschnitte mit bestickten Bordüren verziert sind. Unter dem fast knöchellangen Rock tragen sie lange Hosen, die wiederum mit einer meist selbstgemachten bestickten Bordüre eingefasst sind. Die Damen verkaufen Äpfel, Aprikosen, Erdbeeren, Melonen und viele andere Früchte aus ihren Gärten und Plantagen oder unterdessen privatisierten Kolchosen. Auch an Gemüse wird fast alles feilgeboten, was man sich nur vorstellen kann. In einer anderen Ecke des überdachten, sonst aber offenen Basars sind Gläser mit Honig zu Bergen aufgetürmt, ist Joghurt, Rahm, Butter, Milch und Quark zu kaufen. Durch alle Produkte hindurch leuchten die violetten, erdbeerroten, grünen, rosaroten und gelben Stoffe der Frauenkleider. Die farbigen Kopftücher werden wie in ganz Turkestan im Nacken geknotet. Wie malerisch ist hier das Strassenbild – im Gegensatz zum Iran mit seinen «schwarzen Geistern»! Alle Leute sind sehr freundlich, lachen uns zu. Immer wieder kriegen wir etwas Essbares zum probieren. Das Gold ihrer Zähne blitzt in der Sonne. Im ganzen russischen Orient gelten Goldzähne als grosses Statussymbol; man will zeigen, was man sich leisten kann.

Die Athmosphäre ist äusserst friedlich, entspannt und zwanglos. Wir dürfen uns jedoch nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass der turkmenische Präsident ein Diktator und die Wirtschaft des Landes völlig im Eimer ist. Saparmurad Niyasov und seine sogenannte Demokratische Partei sind aus der früheren Kommunistischen Partei hervorgegangen. Nach dem Putsch in Moskau änderte Niyasov einfach von einem Tag auf den anderen den Namen seiner Partei und liess Kritiker und Oppositionelle ins Gefängnis werfen. Wenn ausländische Politiker nach Turkmenistan kommen, kriegen die wenigen verbliebenen Oppositionsführer Hausarrest.

Unterdessen nennt sich Niyasov «Turkmenbaschi» - «Vater der Turkmenen». Seine Persönlichkeitsverehrung und sein Grössenwahn zeigen sich sogar auf den Banknoten. Nicht einmal Stalin hat sein Porträt auf Noten drucken lassen. Parks, Kolchosen, Strassen, Schulen und der Flughafen wurden entweder in «Saparmurad», «Niyasov» oder «Turkmenbaschi» umbenannt. Eine Turkmenin meint, Touristen fänden sich hier ja nicht mehr zurecht, weil alle Namen so irreführend seien… Schon vor der Unabhängigkeit Turkmenistans wurde der Präsident mit 98,3% der Stimmen gewählt. Er war allerdings der einzige Kandidat, der sich zur Wahl stellte. Später wurde er sogar mit 99,6% bestätigt, war aber immer noch der einzig Wählbare. Bescheiden fragte er sein Parlament, ob man seine Amtszeit bis ins Jahre 2002 verlängern könne. Natürlich wurde auch dieser Vorschlag angenommen. 1994 wurde ein Referendum durchgeführt, das mit einer 100%igen Stimmbeteiligung des Volkes Niyazov mit 99,9% bis 2002 bestätigte. Nur 212 Turkmenen fanden es keine gute Idee, die Amtszeit des Präsidenten so lange laufen zu lassen. Als Dank für die Treue seiner Bevölkerung schenkt er ihr gratis Wasser und Elektrizität.

Wirtschaftlich träumt Turkmenbaschi, ein «zweites Kuwait» oder «Kuwait von Zentralasien» zu werden. Turkmenistan hat riesige Gasreserven; die viertgrössten der Welt. Es ist das an Bodenschätzen reichste Land Zentralasiens und hat dazu eine sehr kleine Bevölkerungszahl. Mit dem Iran wurde bereits vor zwei Jahren ein Vertrag über den Bau einer 1300 km langen Gaspipeline in die Türkei vereinbart, von wo eine andere Pipeline nach Europa führt. Mütterchen Russland wird umgangen.

Im krassen Gegensatz zum Reichtum an Bodenschätzen und zum Grössenwahnsinn des Präsidenten stehen die unterentwickelte medizinische Versorgung und eine Flut an Pestiziden im Trinkwasser. Diese ist verantwortlich, dass das Land die niedrigste Lebenserwartung und höchste Kindersterblichkeit der Ex-Sowjetunion hat (55 pro Tausend, zum Vergleich: Russland 20). Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion gibt es sehr viele Arbeitslose. Für uns scheint alles sehr billig, aber sogar wer einer normalen Arbeit nachgeht, kann sich trotzdem auf dem Basar der offenen Marktwirtschaft fast nichts leisten.

Kurt und ich haben uns sehr viel zu erzählen, haben wir uns doch 52 Tage lang nicht gesehen. Als wir das Hotel am zweiten Tag verlassen, schlendern wir durch die Strassen der trotz 360’000 Einwohner zählenden recht ruhigen Stadt, besuchen den Basar und kommen zum Zoo. Einem traurigen Zoo mit kleinen und dreckigen Käfigen. Trotzdem müssen wir lachen: Wo die Ponys untergebracht sind, steht auf dem Schild «Kamel» und wo sich das Kamel befindet, ist das Schild «Pony» angebracht. Zwei junge Burschen haben den Fehler auch bemerkt und grinsen. Wir kommen ins Gespräch und verabreden uns für später mit ihnen. Sie müssen weg, wollen uns aber unbedingt wieder treffen.

Wir kommen zu einem anderen, noch grösseren Basar und finden dahinter ein englisches Pub! Ich hätte nie ein solch modernes Pub in Turkmenistan vermutet. Es hätte irgendwo im Westen stehen können. Wir trinken einen Cocktail auf unser Wiedersehen. Die ganzen Umstände unserer Liebesgeschichte, das Kennenlernen in der Pizzeria in Ürgüp, das Wiedersehen in Alanya und jetzt das Treffen in Turkmenistan nach eineinhalb Monaten in der Stadt der Liebe, mit der Freiheit, die wir vor uns haben, ohne an den Alltag denken zu müssen, macht uns völlig euphorisch. Wir sind im siebten Himmel!

Später treffen wir die jungen Burschen aus dem Zoo wieder. Damir ist 20 Jahre alt, halb Russe und halb Tatare, mit hohen Wangenknochen, blond mit mongolischen, aber blauen Schlitzaugen. Sein Freund Murat ist ein 19-jähriger Turkmene mit dunkler Hautfarbe, ein bisschen schräg stehenden Mandelaugen, vollen Lippen und einem Bürstenschnitt. Wir gehen zu viert in die nächste Tschai-Khana in einen Park und bestellen Schaschlyk, die traditionellen Hammelfleischspiesse vom Holzkohlengrill, die immer mit Naan, rundem Fladenbrot, serviert werden. Wenn die Fleisch- und Fettstücke gar sind, werden ein paar Tropfen Essig darüber gespritzt und Zwiebelringe dazu serviert. In ganz Zentralasien wird das Karakul- oder Fettschwanzschaf gezüchtet, an dessen Hinterteil ein grosser Fettklumpen hängt, der als Delikatesse gilt. So ist ein Schaschlyk mit gleichviel Fett wie Fleisch bestückt und roh rot-weiss gestreift, was mich ziemlich abschreckte, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Aber man muss die Fettstücke dazu essen, nur so kriegt man das richtige Turkestan-Schaschlyk-Gefühl! Unsere neuen Freunde wollen uns zu sich einladen, wir sagen für morgen zu.

Am nächsten Vormittag suchen wir die usbekische Botschaft auf, die im zweiten Stock einer lausigen Absteige ein schäbiges Zimmer bezogen hat. Wir zeigen dem Konsul oder was immer er ist, das Fax, das mir Willem aus Taschkent nach Isfahan gefaxt hat, mit den Daten von Kurts Reisepass, die er an das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten weiterleitete, damit Kurt ein usbekisches Visum bekommt. Ich weiss nicht, was der sture Typ eigentlich will, aber er stammelt immer etwas, dass er vom Aussenministerium zur Ausstellung eines Visums noch kein grünes Licht erhalten habe. Sogar einen Versuch unsererseits, ihn mit einer Zwanzig-Dollar-Note zu schmieren, lehnt er unglaublicherweise ab! Dank riesigem Improvisationstalent und Klagen gibt er uns schlussendlich einen Brief, damit wir in Buchara beim berühmt-berüchtigten OVIR, der für Touristen zuständigen Kontrollbehörde, ein Visum einholen können. Dort werde Kurt dann schon ein Visum ausgestellt, meint der Beamte zuversichtlich. Das heisst aber, Kurt reist ohne Visum in Usbekistan ein…

In der kirgisischen Botschaft geht gar nichts. Erstens ist der Visumstempel verloren gegangen (!) und zweitens ist die ganze Belegschaft für eine Woche nach Kirgistan verreist! Hallo? Das klingt alles so lustig, dass ich mich nicht einmal aufrege. Nichts kann uns mehr trennen, irgendwie werden wir uns schon die legalen Papiere beschaffen, um durch meine Lieblingsländer reisen zu können. Falls wir es nicht schaffen, werde ich Kurt hineinschmuggeln. Ich könnte Bäume ausreissen!

Am Nachmittag treffen wir uns wieder mit Damir und Murat und fahren wie Ölsardinen gequetscht in einem vollgestopften öffentlichen Bus zur Firusaschlucht. Leider ist das Wasser des Flusses zu schmutzig, um darin zu baden. Aber wir geniessen die Natur, und hier in den Bergen ist es nicht so heiss wie unten in der Stadt. Wir setzen uns in den Schatten der Bäume und erzählen Witze. Murat und Damir verstehen nur ein paar Worte Englisch, aber Kurt kann oft den Sinn der russischen Sätze erkennen und erraten.

Am Abend ziehen wir zu Damir, der zusammen mit seiner Schwester Sofia und seiner Mutter in einem zehnstöckigen Betonbunker der Sowjetära wohnt. Im Gegensatz zu den kleinen Stadthäuschen mit Garten bieten die Wohnungen in den Blocks grösseren Komfort. In den Badezimmern sind Waschbecken und fliessendes Wasser vorhanden, eine normale Toilette mit Spülung und eine richtige Badewanne, in die man das von einem Boiler erhitzte Wasser laufen lassen kann. Von meinen früheren Aufenthalten in Zentralasien weiss ich solchen Luxus, wie wir ihn in den westeuropäischen Ländern unbewusst gewohnt sind, sehr zu schätzen. Auf dem Land haben die Menschen nur ein Plumsklo im Garten, von fliessendem Wasser oder einer Badewanne ganz zu schweigen.

Damir und Murat verzaubern die Lebensmittel, die wir auf dem Weg zu ihnen eingekauft haben, in einen traditionellen Plov, das Eintopfgericht schlechthin in ganz Zentralasien: Risotto mit Reis, Fleisch, Zwiebeln und Karotten, und machen einen Auberginensalat dazu. Sofia spricht sehr gut Englisch, das sie in der Bibelstunde gelernt hat. So ködern die modernen christlichen Missionare heutzutage. Jeden Mittwoch wird in der Kirche Englischunterricht mit der Bibel abgehalten, gratis wohlverstanden. Weil die jungen Leute alle englisch lernen wollen, haben die religiösen Unternehmungen regen Zulauf.

Murat erzählt uns von seinem ältesten Bruder. Der will ein turkmenisches Mädchen heiraten, aber deren Eltern haben den Brautpreis auf 500 USD festgesetzt. 400 USD hat er schon gespart, aber bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von vielleicht 20-30 USD ist das Sparen sehr mühsam! Der heiratswillige, verliebte Bruder hat geäussert, wenn er seine Auserwählte nicht bekäme, würde er kein anderes Mädchen heiraten: Nur die oder keine. Das klingt zwar romantisch, aber die turkmenischen Bräuche verbieten den jüngeren Brüdern zu heiraten, wenn der Älteste nicht verheiratet ist! Murat und seine anderen Brüder arbeiten zur Zeit also alle nur für die Heirat ihres ältesten Bruders. Murat studiert noch, aber manchmal hilft er abends in einer Tschai-Khana oder anderswo aus, um Geld für seinen Bruder zu sammeln. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, weil die Eltern des Mädchens sie unterdessen auch einem anderen «verkaufen» könnten!

Gegen Mitternacht kommt Damirs Mutter von ihrer Arbeit nach Hause, setzt sich zu uns und wir leeren zusammen eine Flasche Schampanskoje. Kurt hat ein kleines Fotoalbum mit Fotos von seinen Eltern, Grosseltern, ein paar Freunden, seinem Haus und der Umgebung, in der er wohnt, mitgenommen, um mir das alles zu zeigen. Um das Album zu füllen, hat er noch ein paar Fotos von seinem Indien-Trip, von Wanderungen in Spanien und Italien hineingesteckt. Wir haben das kleine Album ein bisschen umgestaltet und mit Fotos von meinen Eltern, meiner Schwester und Schweizer Berglandschaften ergänzt. Jetzt zeigen wir unseren neuen Freunden diese Bilder und sie schauen sie sehr interessiert an. Auch an den Schweizer Postkarten, die ich dabei habe und schon vielen Leuten in Jordanien, Syrien, der Türkei und im Iran herumgezeigt habe. Auch sie zeigen uns nun ihre Familien-Fotoalben und wir bleiben bis spät in die Nacht auf.

Grandiose Bauwerke gibt es in Turkmenistan nicht, auch keine atemberaubenden Landschaften. Die Menschen sind die Perlen dieses Landes. Gerne hätten wir jetzt ein bisschen mehr Zeit und wären in die Wüste zu den Nomaden gefahren, die in Jurten, den traditionellen runden Filzzelten, wohnen und mit ihren Nutztieren umherziehen.

Wir stehen früh auf, Damir kocht Frühstück für uns und zusammen stressen wir anschliessend alle zum Bahnhof. Doch alle Züge in den Osten sind schon voll! Murat macht für uns eine Reservation für morgen, wir packen unsere Badesachen ein und gehen zu einem See ausserhalb der Stadt. Unterwegs zeigen sie uns den Kara Kum-Kanal, die Lebensader des Landes und gleichzeitig den längsten Wasserkanal der Welt. Er kommt aus dem Amudarja und führt 1100 Kilometer durch die Wüste Kara Kum bis ins Kaspische Meer.

Ein idyllisches Plätzchen mit Sandstrand und ein paar Schatten spendenden Bäumen, das hätten wir im Wüstenstaat der Turkmenen nicht erwartet! Ich nehme meine Schweizer Jasskarten zur Hand und zeige ihnen, wie man «Tschau Sepp» spielt. Immer wieder springen wir ins kühlende Wasser zum Schwimmen. Einmal mieten wir ein Pedalo und strampeln zum Schilf, um den Waran zu suchen, der hier anscheinend leben soll, finden ihn jedoch nicht.

Zurück im Mikrorayon Mir («Frieden»), Betonklotz Nr. 1, Haus Nr. 68, Wohnung Nr. 15, kochen wir alle zusammen Manty, Fleischtaschen, die zentralasiatische Variante der italienischen Raviolis, über dem Wasserbad gedämpft. Der Fleischhaufen, den Sofia durch den Fleischwolf dreht, sieht grässlich aus und ist mehr mit der weissen Farbe des Fettes als mit rotem Fleisch bestückt, aber das Endresultat schmeckt köstlich.

Sofia erzählt uns heute Abend, dass viele Leute nur 10 USD pro Monat verdienen und darum oft zwei oder sogar drei Berufe ausüben. Wir haben auf der Bank für einen Dollar 4000 Manat bekommen. Wenn jemand also 40’000 Manat im Monat verdient, sind 3000 Manat für drei Portionen Schaschlyk in der Tschai-Khana oder eine Büchse importiertes Coca Cola für 1350 Manat sehr teuer. Ein Glas einheimischer Fruchtsaft ist für 75 Manat zu haben. Wir haben unseren Gastgebern alle Lebensmittel bezahlt und ihnen vor unserer Abreise in einem Kuvert ein grosses Trinkgeld gegeben mit einer Karte, es sei auch, um Murats Bruder zu helfen. Wenn wir ihnen Bargeld in die Hand gedrückt hätten, wären sie beleidigt gewesen und hätten es vielleicht nicht einmal annehmen wollen! Sie verabschieden sich von uns mit den Worten, wenn sie heiraten, werden sie uns eine Einladung schicken, wir sollen unbedingt wieder kommen, sie hätten noch nie so gute Gäste gehabt!

3Im Zug. Ich liebe den regelmässigen Sound auf Schienen und denke an meine Bahnfahrten von 1994: Moskau - Samarkand und Termez - Moskau, im gleichen Jahr gleich nochmals Moskau - Urgentsch, Usbekistan. Ich fühle mich in Zentralasien so heimisch und bin diesmal noch viel glücklicher, weil Kurt bei mir ist! Schon turkmenisch zu hören, stellt mich auf.

Gerne hätten wir uns in Aschkhabad auf dem Sonntagsmarkt umgesehen, aber wir haben nicht mehr viel Zeit, unser Visum läuft bald ab. Am Flughafen haben wir bei der Ankunft nur ein Fünf-Tage-Visum in unsere Pässe stempeln lassen, weil ich vor meiner Abreise noch nicht gewusst habe, ob man überhaupt nach Turkmenistan reisen kann. Ich liess mir daher das Usbekistan-Visum für vier Wochen ausstellen und dachte, falls es mit Turkmenistan klappt, geht die Zeit halt auf die Kappe der für Usbekistan geplanten Zeit; falls nicht, fliege ich vom Iran nach Taschkent. Auch war die Grenze zum Zeitpunkt meiner Visa-Odyssee in der Schweiz noch nicht offiziell geöffnet; erst als ich mich schon im Iran befand, wurde die neue Eisenbahnstrecke vom Iran nach Turkmenistan eingeweiht. Es war für mich zu kurzfristig, eine Überlandfahrt von Teheran via Maschad nach Aschkhabad zu planen, weil die Iranreise bis kurz vor meinem Abflug nach Turkmenistan dauerte und ich ja am 5. Juni Kurt in Aschkhabad treffen wollte.

Heute ist Markttag und die Zeit läuft uns davon. Die turkmenischen Teppiche haben es uns sehr angetan, aber bisher haben wir hier noch keine gesehen! Ausserdem ist es verboten, sie auszuführen. Die Motive der turkmenischen Knüpfteppiche sind die Symbole der fünf Volksstämme, die alle nochmals in kleinere Gruppen unterteilt sind: Tekke, Ersari, Salori, Sariki und Jomut. Die Turkmenen sagen: «Ein echter Turkmene wird auf einem Teppich geboren und stirbt auf einem Teppich!» Turkmenistan hat die Teppichmotive (wie Kasachstan) sogar in seine neue Nationalflagge aufgenommen.

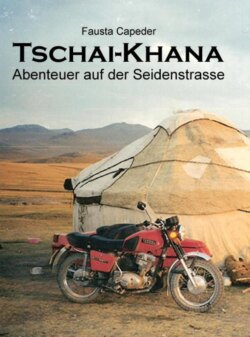

An den Bahnsteigen verkaufen die Menschen Esswaren und Getränke. Aus dem Zugfenster entdecken wir bärtige alte Turkis wie aus dem Bilderbuch, die trotz der Hitze ihre riesigen Lammfellmützen aufgesetzt haben, den Tschapan tragen, den morgenmantelähnlichen Umhang, und in grossen Stiefeln stecken. Wir erkennen die erste Ural, ein russisches Motorrad mit Seitenwagen. Seit Jahren schon ist es mein Traum, mit einem Motorrad mit Seitenwagen über die Steppen Zentralasiens zu düsen. Auch Kurt hegt seit seinem dreimonatigen Abenteuer per Motorrad in Indien den Wunsch, den Russischen Orient mit einem Motorrad zu bereisen… Insch’Allah...

«Wüsten und Steppen sind unwegsame Meere mit Oasen als Häfen und Karawansereien als künstliche Eilande» - habe ich einmal irgendwo gelesen. Der Satz kommt mir hier wieder in den Sinn.

In unserem Waggon sitzt in einem anderen Abteil eine junge Frau, die wahrscheinlich entweder frisch verheiratet ist oder sich auf dem Weg zu ihrem Bräutigam befindet. Sie trägt eine traditionelle Silber-Tiara über ihrem Baslik, dem bestickten Frauenkäppchen. Leider lässt sie sich nicht fotografieren und ist sehr scheu.

Dafür kommen wir ins Gespräch mit einem jungen Turkmenen, der sehr gut Englisch spricht, weil er ein Jahr in Amerika verbracht hat. Er war in der Schule der beste seiner Klasse und hatte ein Stipendium gewonnen, um in Boston zu studieren. Er steigt mit uns nach 300 km in Mary aus und begleitet uns zum einzigen Hotel der Oasenstadt. An der Rezeption erfahren wir, dass alle Zimmer 25 USD kosten und die dicke Russin mit den rot geschminkten Wangen keinen Cent runterhandeln lässt. Unser Zugfreund will uns helfen, eine Wohnung aufzutreiben und bittet uns, auf ihn zu warten. Wir spendieren ihm zuerst ein Bier, um seine und unsere durstigen Kehlen zu ölen. Nach einer Stunde taucht er wieder auf und hat uns für 10’000 Manat (2.50 USD) eine Zweizimmerwohnung anzubieten, die seinem Nachbar gehört. Nichts wie los! Wir finden ein voll möbliertes Appartement vor, mit Wohnzimmer, Schlafzimmer mit frischer Bettwäsche, Küche und Bad und fühlen uns sofort wie zu Hause.

Am nächsten Morgen treffen wir uns wieder mit dem englischsprechenden Turkmenen, der auch Murat heisst und machen zusammen einen Ausflug nach Old-Mary, das frühere Merv (der Name „Mary“ stammt von den Sowjets).

Neuste Ausgrabungen beweisen, dass diese Oase bereits in der Bronzezeit bewohnt gewesen ist. Eine Theorie besagt, dass der persische Prophet Zarathustra die erste Siedlung gegründet hat, eine andere, dass hier Scheherezade die Märchen der 1001 Nacht gesponnen hat. Unter Alexander dem Grossen hiess die Oasenstadt Margiana. An der Seidenstrasse gelegen, war sie eine der wichtigsten Stationen überhaupt für Karawanen und Nomaden als Warenumschlagplatz. Für fünf Jahrhunderte, vom Zerfall der Seleukiden bis zum Aufkommen der persischen Sassaniden im 3. Jahrhundert, war Merv Teil des Parther-Reiches. Als die Araber eindrangen um den Islam zu predigen, wurden 50’000 Familien von Basra und Kufa hier angesiedelt.

1037 war sie unter den Seldschuken von Sultan Sandschar zur Hauptstadt erkoren worden. Die Seldschuken kontrollierten unterdessen die ganze westliche Seidenstrasse und Merv galt nach Bagdad als die grösste Stadt der islamischen Welt. Man sprach von ihr als Marvischahdschahan, was soviel wie «Merv, Königin der Welt» bedeutet. Auf ihrem Höhepunkt Ende des 12. Jahrhunderts wohnten ungefähr eine Million Menschen in dieser Oasenstadt und ihrer Umgebung. Bewässerungskanäle wurden gebaut und damit die Basis für Pärke und Gärten, Paläste und Wohlstand geschaffen.

Doch 1221 kam Dschingis Khans jüngster Sohn Toloi mit seinen kriegerischen Horden und schlachtete die halbe Bevölkerung, 500’000 Menschen! In einer anderen Quelle steht, dass die Mongolen alle Einwohner getötet haben und das alles mit Schwertern, Messern und Äxten. Von der «Perle des Orients» war fast nichts mehr übrig geblieben. Sie hat sich nie mehr erholt. Kurz bevor die Russen Merv im Jahre 1884 eingenommen hatten, wohnten in dieser trockenen Oase nur ein paar gefürchtete turkmenische Stämme, um mit Sklaven zu handeln. Es hiess damals: «Wenn Du eine Viper und einen Mervi triffst, töte den Mervi zuerst!»

Murat, Kurt und ich können heute leider fast nichts mehr sehen von der verblühten Schönheit der einstigen Prachtsstadt. Von den immer wieder erneuerten Stadtmauern liegen nur noch ein paar Ruinen in der wüstenähnlichen Landschaft verstreut. Bevor die Mongolenheere kamen, gab es hier Moscheen, Medressen, Paläste und Bibliotheken mit über 150’000 Büchern.

Das besterhaltene Bauwerk ist das Mausoleum des Seldschuken-Sultans Sandschar, das im Jahre 1140 fertiggestellt wurde, in einer Zeit, als Moskau gerade erst entstanden war. Die 38 Meter hohe Kuppel war damals mit blauen Fayencen verkleidet und schon aus einem Tagesmarsch Entfernung in der flachen Ebene sichtbar.

Weiter finden wir die Überreste von ein paar anderen Mausoleen, einer Karawanserei und eines Palastes, der bereits im 6. Jh. v. Chr. entstanden sein soll. Vor einer Grabstätte haben Pilger oder andere Besucher Stofffetzen an die Äste eines Gebüsches gebunden; ein Zeichen, dass sich der Schamanismus über all die Jahrhunderte doch noch ein bisschen gehalten hat und vom Islam nicht vollends ausgelöscht werden konnte. Es wird auch angenommen, dass mehr Mausoleen und Gräber als andere religiöse Bauten so lange überdauert haben, weil Eroberer und Zerstörer offensichtlich einen gewissen Respekt für die Toten empfunden haben mussten.

Das Ruinenfeld erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 120 km², aber da wirklich nicht viel erhalten geblieben ist, gehen wir bald zur Tschai-Khana am Busstand und ins 30 km entfernte von den Russen gegründete hässliche Mary an der Transkaspischen Eisenbahnlinie und am Kara Kum-Kanal zurück.

Unsere Turkmenistan-Visa sind gestern abgelaufen und darum müssen wir heute wirklich ausreisen. Murat kommt nochmals in unsere Wohnung, wir geben ihm den Hausschlüssel und 20’000 Manat. Er gibt mir 10’000 Manat zurück; der genannte Preis, USD 2.50, galt für beide Nächte!

Wir haben den Bus verpasst und nehmen ein Taxi für die 220 km an die usbekische Grenze. Die Fahrt führt durch eine monotone Sandwüste mit vereinzelten Büschen, ohne Dorf und keiner einzigen Siedlung… Im Frühling soll die Wüste blühen, aber jetzt ist Juni und es ist erbärmlich heiss.

Kurz vor Tschardschou werden wir zum Anhalten gezwungen. Ein Polizist fuchtelt mit seinem Stock. Da stehen wir nun in der Wüste und der Natschalnik (russisch für Chef) fragt natürlich nach unseren Pässen und sieht, dass unsere Visa gestern abgelaufen sind. Wir müssen unsere Rucksäcke ins Haus bringen und die Polizisten – oder sind es gar schon Zöllner? - wühlen neugierig darin herum. Der Chef erklärt, dass wir nach Aschkhabad zum OVIR zurück müssen, um unsere Visa verlängern zu lassen. Die Hauptstadt ist fast 600 Kilometer entfernt! Wir machen unseren nächsten Bestechungsversuch, legen eine 20-USD-Note in einen Pass und strecken ihn ihm hin. Doch er fängt nur an zu grinsen und winkt ab! Ich schnall’ das nicht, ich dachte, die seien immer für Geld zu haben! Ein ungarischer Lastwagenfahrer wird auch festgehalten und zusammen flehen wir den Natschalnik auf herzerweichende Weise an, uns doch weiterfahren zu lassen. Ich habe keinen blassen Schimmer, was er eigentlich will. Tatsache ist, dass er uns nach rund zweistündigem Bitten weiterziehen lässt, ohne unsere verlockenden Scheinchen zu nehmen!

In der Stadt fahren wir sofort zum Bahnhof und haben grosses Glück, dass in ein paar Minuten ein Zug nach Buchara losfährt. Wir steigen ohne Billet ein, schmieren den Schaffner und kriegen sofort Sitzplätze in einem total überfüllten Waggon. Plötzlich erklären uns die netten Mitfahrer, dass wir uns schon auf usbekischem Boden befinden. Wir sind froh, dass keine Zöllner für Kontrollen in den Zug gestiegen sind. Kurt besitzt ja noch gar kein usbekisches Visum!