Читать книгу Tschai Khana - Fausta Nicca Capeder - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

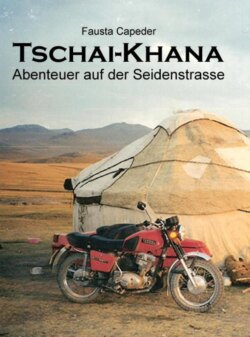

Vorwort

Оглавление«Ihr seid Swissair-geschädigte Kinder!», rief mein Vater schmunzelnd vor ein paar Jahren, als meine Schwester Alexandra gerade ihren vierten Guatemala-Urlaub plante und ich schon zum fünften Mal nach Indien flog. Reisen liegt bei uns in der Familie; mein Vater arbeitete 34 Jahre bei der Swissair, daher konnten wir sehr billig fliegen. Noch im Bauch meiner Mutter war ich bereits in New York gewesen und bevor ich in den Kindergarten ging, verbrachten wir zwei Wochen am Meer. Als ich zehn Jahre alt geworden war, nahm mich mein Vater mit nach Rio de Janeiro, Sâo Paolo und Dakar; mit 13 Jahren verbrachten wir unsere Ferien in Durban, Südafrika. Mit 14 flog ich zum erstem Mal nach Kinshasa, Johannesburg und Nairobi, und mit 15 entdeckte ich den asiatischen Kontinent als Reisedestination, als ich wieder eine Swissair-Crew nach Karatschi, Hong Kong und Bombay begleiten durfte. 1981, kurz bevor ich 16 wurde, machten wir Badeurlaub in Florida. So ging es weiter. Unterdessen besuchte ich mit gleichaltrigen Freunden die ersten Länder Europas, begleitete aber immer wieder meinen Vater auf Reisen nach Sri Lanka, Indien, Indonesien, Thailand, China und Japan.

Irgendeinmal war ich mit dieser Art von Reiserei nicht mehr richtig glücklich. Ich wollte mehr sehen von einem Land als nur dessen Grossstädte, wollte nicht vom Flughafen mit dem klimatisierten Minibus direkt in ein Fünfsternehotel gebracht werden, wo mir von einem schlecht bezahlten, uniformierten Einheimischen in Handschuhen die Türe aufgehalten wurde und wir uns am nächsten Tag die Stadt von einem Taxi aus anschauten. Für mich «roch» Bombay nach Ferien, während ein paar an der Kultur gänzlich uninteressierte Damen beim Verlassen des Flugzeuges ihre Nase rümpften und stöhnend von sich gaben, es «stinke» nach Indien.

Wahrscheinlich war es der Börsencrash von 1987, der mir so richtig bewusst machte, dass es so nicht weitergehen konnte: Karrierestress und nur vier Wochen Ferien pro Jahr! Für drei bis vier Wochen in ein fernes Land zu fliegen, an romantischen Palmenstränden an der Sonne zu liegen und am Schluss noch schnell wie verrückt zu shoppen; Kleider und Souvenirs, die ja in Asien so viel billiger zu ergattern sind als bei uns in Europa.

Reisen bedeutet heute schnell ankommen, auf dem schnellsten Weg zum Zielland. Unterwegs sein gilt als Zeitverschwendung. Weil Fliegen immer günstiger wird, wollen viele nur noch ankommen, aber keiner will mehr unterwegs sein. Freiheit über den Wolken gilt als verlorene Zeit. Aber Land und Leute lassen sich nicht mit Last-Minute-Angeboten erjetten und fremde Kulturen sich schon gar nicht mit zweiwöchigen Kurzvisiten begreifen. Wer schnell ankommen will und sich keine Zeit nimmt, trifft nur auf exotische Kulissen. Kontinente und Kulturen werden nur über-flogen, nicht erfahren. Nicht genug, um mehr von der Welt zu sehen.

Ein altes venezianisches Sprichwort heisst: «Loda el mar e tiente a la tera» - Preise das Meer, aber halte dich ans Land. Für den Weltreisenden Marco Polo bedeutete es, dass er nicht mit dem Schiff reisen wollte, sondern über Land, über-das-Land. Er wollte die fremden Kulturen auf dem Weg zum Hofe Kubilai Khans, dem Enkel Dschingis Khans im fernen Osten, kennen lernen. Im Zeitalter der Flugzeuge wollen viele nur noch in einem Terminal ein- und in einem anderen aussteigen.

Ella Maillart, eine der Reise-Pionierinnen dieses Jahrhunderts, definierte Reisen so: «Der wahre Reisende ist derjenige, der sowohl aus physischen, ästhetischen und intellektuellen als auch aus geistigen Gründen sich getrieben fühlt, umherzuwandern. Man reist, um das Leben wieder wie ein Kind bestaunen zu können.»

Goethe schrieb 1797 an Schiller: «Für Naturen wie die meine, die sich gerne festsetzen und die wichtigen Dinge festhalten, ist eine Reise unschätzbar, sie berichtigt, belehrt und bildet.»

Aber was hat der Börsencrash für mich mit dem Reisen zu tun? Ich hatte plötzlich die Krankheiten unserer Zeit erkannt: Egoismus, Materialismus und das sogenannte Nord-Süd-Gefälle. Auf einmal hatte ich das tiefe Bedürfnis, von den Leuten zu lernen, die in Armut leben und mit viel weniger materiellen Dingen auskommen müssen, aber meistens glücklicher sind als reiche Westeuropäer mit Sportwagen. Mehr als ein Fünftel der Weltbevölkerung lebt laut einer Studie der Weltbank von täglich weniger als einem Dollar und jeder fünfte Erdenbürger lebt mit einem US Dollar pro Tag!

Auf dem Zürcher Börsenparkett sah ich täglich, wie die Händler trauriger und verzweifelter wurden, ihre Köpfe immer mehr hängen liessen. Auch ich hatte Geld verloren, aber am meisten nervte es mich, dass es mich so mitnahm, dass ich Geld verlor! Was bedeutet schon Geld, ich war gesund und jung! Und fuhr mit einem Freund nach Thailand. Wir übernachteten nicht in Erstklasshotels, fuhren nicht in klimatisierten Taxis und shoppten uns auch nicht in Bangkok zu Tode. Wir gingen auf Tempeltour und zu den ethnischen Minderheiten, den Bergvölkern im Norden. Im selben Jahr verbrachte ich zwei Wochen auf Bali, ging mit einer Freundin nach Hawaii und mit meiner Mutter nach Ägypten. Ich sah zwar mehr vom jeweiligen Land als nur die Hauptstadt, aber trotzdem war ich noch nicht vollends befriedigt. Im Zeitraffertempo um die Erde zu fliegen und in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Orte aufzusuchen und sprichwörtlich abzuhaken, um dann einen weiteren Reissnagel auf die Weltkarte in die Wand zu stecken? In dieser Form von Reisekonsum entstehen Eindrücke, die eigentlich kein Werturteil erlauben, aber trotzdem wird eins gefällt. Ein weiser Mann hat einmal gesagt: «Jeder hat auf Reisen seine Sicht, aber nicht jeder sieht etwas.»

1989, als ich 24 Jahre alt geworden war, nahm ich mir zum ersten Mal mehr Zeit: Für drei Monate flog ich nach Asien und bereiste langsam und bewusst Nordindien, Nepal und die Philippinen. Es kommt darauf an, was eine Reise aus einem macht. Eine Reise fördert auch unbekannte Welten zutage, die schon immer in einem waren. Mit diesem Bewusstsein bereichert und erweitert, lernte ich mich selbst besser kennen. Es ist ein grosser Unterschied, ob ich einfach in die Ferien gehe und danach wieder in die gewohnten Gegebenheiten zurückkehre oder alles aufgebe und aufbreche, um mich der Welt und ihren sich bietenden Abenteuern ganz zu öffnen. Reisen soll in uns ein Gefühl der Verbundenheit und Solidarität mit den Menschen eines anderen Kulturkreises wecken. Man braucht dazu nicht Hindi zu lernen, denn die Sprache, die aus dem Herzen kommt, ist auf der ganzen Welt die gleiche.

1993 war das entscheidende Jahr in meinem bisherigen Leben. Ich hatte meine Stelle bei einer Bank gekündigt und einen neuen Vertrag bei einer anderen Bank unterschrieben, bei der ich erst in zwei Monaten anfangen musste. Ich hatte also kurzfristig Zeit, rief ein Reisebüro an, das Trekkingtouren für kleine Reisegruppen organisierte und erkundigte mich, wohin denn ihre Reisen im Monat Juli so hinführten. Hätten sie Ecuador gesagt, hätte ich Ecuador gebucht, hätten sie Papua Neuguinea gesagt, wäre ich dorthin mitgegangen.

»Kirgistan», antwortete der Reisebüroangestellte.

«Wo ist das?», fragte ich.

Er erklärte mir, dass Kirgistan eine aus der Sowjetunion hervorgegangene selbstständige Republik an der Grenze zu China sei. Ich buchte. Erst auf den zweiten Blick habe ich mich in dieses Land verliebt. Und zwar total. Ich fing an, Bücher von Tschingis Aitmatow zu lesen, dem wohl bekanntesten Kirgisen der Welt, dessen wunderbar geschriebene Romane in 80 Sprachen übersetzt wurden. Die Natur Kirgistans und die mit dieser Natur so sehr verbundenen Kirgisen hatten mein Herz erobert. Ich hatte noch nie einen so intensiven Kontakt mit der Bevölkerung eines Landes wie mit den gastfreundlichen Bewohnern Kirgistans. Obwohl ich ihre Sprache nicht kannte. Aber das konnte man ja ändern…

Ich fragte meinen Nachbarn mehr aus Spass als aus Ernst, ob er nicht jemanden in unserem 2000-Seelen-Dorf kenne, der russisch spreche. Er hatte tatsächlich gehört, dass eine Russin in unserer Gemeinde wohnt! Ich rief sie an und suchte sie auf. Wir wurden Freundinnen und zwei Jahre lang verbrachte ich fast jede Woche einen Abend bei ihr und sie brachte mir die äusserst schwierige russische Sprache bei. Plötzlich lernte ich immer mehr Russen kennen und Schweizer, die russisch sprachen; es war, als ob ich alles, was mit Russland zu tun hatte, geradezu anzog!

Ich verschlang tonnenweise Bücher, die von Zentralasien und den Samaniden, Karachaniden, Gasnawiden, Seldschuken, Choresm-Schahs, Sultanen, Emiren, Khans und wie sie alle genannt wurden, handelten und fing an, mich für Moscheen, Medressen, Mausoleen und überhaupt den Islam zu interessieren.

Der Orient mit seiner spannenden Geschichte zog mich so in seinen Bann, dass ich mehr wollte, als mich in eine gemütliche Ecke zu setzen, Märchen aus 1001 Nacht zu verschlingen und beim Geruch von Räucherstäbchen nach einer Fata Morgana Ausschau zu halten. Was lag schlussendlich naheliegender, als das Land zu besuchen, das nur so von Bauwerken islamischer Architektur wimmelt?

1994 fuhr ich gleich zweimal nach Usbekistan. Jawohl, fuhr. Mit dem Zug. Als ich an meinem Arbeitsplatz erzählte, dass ich zwar einen Flug nach Moskau gebucht hatte, jedoch von dort mit der Eisenbahn nach Zentralasien fahren werde, fragte mein Chef: »Gibt es dort, wo du hinwillst, keinen Flughafen?»

Ich beabsichtigte, mich Zentralasien langsam zu nähern und genoss es ausserordentlich, festzustellen, wie der Prozentsatz der Menschen, die Schlitzaugen haben und offensichtlich der kasachischen, turkmenischen, kirgisischen, tatarischen, uigurischen oder sonst einer asiatischen Nationalität angehörten, immer höher wurde, je mehr wir uns Usbekistan näherten. Und was sicher auch eine grosse Rolle spielte, war die Tatsache, dass ich in diesem Zug die einzige westliche Touristin war! Ich hatte touristisches Neuland entdeckt und fühlte mich ein bisschen wie die Reisepioniere der letzten Jahrhundertwende. So konnte ich mir ein wenig vorstellen, wie es Ella Maillart, Alexandra David-Néel oder Freya Stark auf ihren ersten Abenteuerreisen zumute gewesen sein muss!

Ein langer Wunsch tief in mir meldete sich immer stärker: Ich wollte eine ganz lange und intensive Reise unternehmen. Mit meinem Lieblingsland Kirgistan als Mittelpunkt. Ich wollte auf der legendären Seidenstrasse reisen und mich langsam wie Marco Polo Zentralasien nähern.

Im frühesten Hebräisch waren die Worte «Kaufmann» und «Reisender» synonym. Soldaten, Kuriere, Staatsmänner, Gelehrte, Studenten, Bettler, Pilger, Verbrecher und Mönche waren es, die man auf den Strassen antraf, vor allem aber Kaufleute, die Gewürze, Myrrhe, Gold, Seide, Waffen, Perlen und Safranziegel herbeischafften. Die Reise als Abenteuer zum Selbstzweck war bis tief ins 18. Jahrhundert hinein unbekannt.

Ich wollte ein Zeitverschwender sein mit dem Luxus der Langsamkeit. Meine Devise: Der Weg ist das Ziel! Ich wollte das wichtigste Gepäck auf meine Traumreise mitnehmen: Die Musse und die Zeit. Faktoren, die das Reisen überhaupt ausmachen und die im immer rascheren Wandel unserer Welt vielfach verlernt worden sind. Ich wollte verlorengegangene Werte wie Musse, Zeit und Stille neu entdecken, die in der Hektik der Moderne untergegangen sind. Ich wollte eigene Leistungsgrenzen und Bedürfnisse entdecken, mir selbst begegnen, mich schonungsloser unter die Lupe nehmen und eine eigene Lebensphilosophie finden.

Wer sich beim Reisen nicht verändert, hat den Sinn des Reisens nicht verstanden. Die Veränderung, die neue Horizonte bringt, ist der ganze Gewinn. Vieles, was mir einst wichtig erschien, verlor an Wert und andere Dinge, die ich früher nicht einmal wahrgenommen hatte, gewannen an Bedeutung.

Und vor allem, was den Islam betrifft, mit dem ich mich seit meinem ersten Aufenthalt in Kirgistan auseinander gesetzt habe, wollte ich lernen, anerzogene Meinungen zu überprüfen und beginnen, vertraute Verhaltens- und Denkmuster in Frage zu stellen. Die Massenmedien sind auf ihrer Suche nach neuen Feindbildern seit einigen Jahren im arabischen Raum fündig geworden. Wie schon oft seit der Zeit der Kreuzzüge gilt das Morgenland dem Abendland als akute Bedrohung – und umgekehrt übrigens auch das Abendland dem Morgenland. Weil sich aber hier wie dort in dem Meinungsgetöse nur die lautesten Propagandisten, nicht aber die leisen Denker Gehör verschaffen, mutiert in der kollektiven Vorstellung des Westens jeder Moslem zum unberechenbaren Fanatiker. Eine Freundin erzählte mir, dass sie während des Golfkrieges von 1990 in der Bevölkerung Geld gesammelt hatte, um Babymilch zu kaufen, welche sie mit Konvois nach Bagdad schickte. Frauen haben ihr viel öfters Geld gespendet als Männer. Diese haben teilweise geäussert, dass jedes irakische Baby, das an Unterernährung sterbe, später einen irakischen Soldaten weniger ergäbe! In fast jedem Zeitungsartikel über Bürgerkriege in islamischen Ländern wird meistens eine Frau, die in einen Tschador gehüllt ist oder ein Mudschaheddin, mit dem Koran in der einen und einer Kalaschnikov in der anderen Hand, abgebildet…

Nachdem ich monatelang allen Freunden und Bekannten mit meiner Suche nach einem geeigneten Reisepartner in den Ohren lag, beschloss ich im Herbst 1995 per Inserat im Globetrotter-Magazin einen aufzutreiben: «Suche interessanten und aufgeschlossenen Reisepartner für sechs bis zwölf Monate. Bin 30, w., spreche fliessend russisch und möchte auf den Spuren Dschingis Khans und Timur Tamerlans Zentralasien bereisen: Seidenstrasse, Usbekistan, Kirgistan, Kashgar, Karakoram-Highway und nachher bestimmst Du, wie’s weitergeht. Die Reise ist das Ziel!»

Aus mehreren Kandidaten habe ich mich nach diversen Blind-Dates für einen mir seriös erscheinenden Reisepartner entschieden. Thomas war eine Fehlentscheidung. Langweilig und introvertiert. Aber wenn ich meinen grössten Wunsch, eine lange Traumreise zu machen, verschoben hätte, bis mein Traumprinz auftaucht, wäre ich vielleicht immer noch nur am träumen…

Lebenskunst ist nicht zuletzt die Fähigkeit, auf etwas Notwendiges zu verzichten, um sich etwas Überflüssiges zu leisten.

Vittorio De Sica