Читать книгу 13 Jahre - Friedrich Resch - Страница 5

Vorwort

Оглавление„Am 10. Mai 1944 beteiligte sich auch unsere Schule an den Veranstaltungen anlässlich des Unabhängigkeitstages, des damals wichtigsten Nationalfeiertages in Rumänien. Unter den Klängen einer Militärkapelle defilierten am Opernplatz zuerst verschiedene Einheiten der Armee, der Gendarmerie und der Feuerwehr vor einer Ehrentribüne, auf welcher Persönlichkeiten Temeschburgs und Vertreter der Deutschen Wehrmacht platzgenommen hatten. Es folgten Abordnungen der Technischen Hochschule und zuletzt der Gymnasien. Unsere Schule, die ‚Banatia‘, war mit etwa 300 Schülern vertreten, darunter als einer der Jüngsten auch ich. Wir hatten als einzige Lehranstalt unseren eigenen Musikzug. Im tadellosen Stechschritt zogen wir unter den Klängen von ‚Preußens Gloria‘, in Temeschburg ‚Banatia-Marsch‘ genannt, an der Ehrentribüne entlang. Unser Auftritt in den schmucken DJ-Uniformen und unser Musikzug wurden anschließen von den Veranstaltern in den höchsten Tönen gelobt. Ich bin in den Folgetagen mehrmals im Kino gewesen, um mich an unserem im Rahmen der Wochenschau gezeigten Marsch zu erfreuen. Bis heute bin ich stolz darauf, damals dabei gewesen zu sein.“

Diese in einer ersten Fassung der Memoiren enthaltene Episode veranschaulicht sehr treffend die Weltanschauung des Autors. Sie prägte ihn seit seiner frühesten Jugend, sie veranlasste ihn, zu handeln wie er handelte, sie half ihm, die schweren Folgen dieses Handelns zu ertragen, ohne zu zerbrechen, und ließ ihn – in abgemilderter Form – bis ins hohe Alter nicht mehr los.

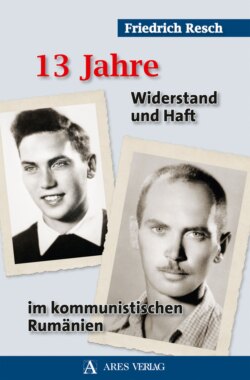

Der Autor Friedrich Eugen Resch, mein Vater, wurde am 11. 05. 1930 in Temeschburg (rumänisch: Timişoara, ungarisch: Temesvár) geboren.

Temeschburg war, obwohl als Folge des Ersten Weltkrieges zum rumänischen Königreich gehörend, eine stark von ihrer vormaligen Zugehörigkeit zur österreich-ungarischen Doppelmonarchie geprägte Stadt. Die Verwaltung war zwischenzeitlich zwar schrittweise romanisiert worden, in Handel und Gewerbe sowie im gesamten gesellschaftlichen Leben war die deutsche Minderheit jedoch noch stark vertreten.

Die politischen Entwicklungen der Dreißigerjahre in Deutschland gingen auch an den Rumäniendeutschen nicht spurlos vorüber. Das neue Selbstvertrauen nach dem enttäuschenden Ausgang des Ersten Weltkrieges, das Gefühl, Teil eines großen, die Geschichte mitbestimmenden Volkes zu sein, es war auch bei den Banater Schwaben und den Siebenbürger Sachsen vorhanden. Und, wie häufig, bei den im „kulturellen Grenzgebiet“ lebenden Deutschen teilweise ausgeprägter als bei den „Reichsdeutschen“. Die nationale Begeisterung verstärkte sich zwangsläufig mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, zumal Rumänien ab 1941 als Verbündeter an der Seite des Deutschen Reiches im Kampf gegen die Sowjetunion stand. Zehntausende junge Rumäniendeutsche meldeten sich zum Dienst im deutschen Heer und wurden überwiegend im Rahmen der Waffen-SS-Verbände eingesetzt. Die jüngere Generation, zu welcher mein Vater gehörte, wurde in deutschen Schulen wie der „Banatia“ in Temeschburg ideologisch und praktisch, etwa im Rahmen vormilitärischer Ausbildung, auf diesen Einsatz vorbereitet.

Mit der Niederlage der Wehrmacht, die – für viele völlig überraschend – in Rumänien bereits Ende 1944 erfolgte, brach für die jungen Deutschen in Rumänien eine Welt zusammen. Von einem Tag auf den anderen wurden sie, die Angehörigen einer vormals respektvoll behandelten nationalen Minderheit, zu den Parias des Landes. Als wohlhabende Bauern in den Banater Dörfern sowie in den Städten, also überwiegend dem Bürgertum angehörend, wurden sie zusätzlich zur Zielscheibe der neuen kommunistischen Machthaber, die eine Gesellschaftsordnung nach sowjetischem Vorbild – und mit den gleichen Methoden – durchzusetzen begannen.

Es folgten die Verschleppungen Zehntausender zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion, die Enteignungen und die Zwangsumsiedlungen innerhalb des Landes (Bărăgan-Deportation).

Während die meisten deutschen Erwachsenen sich zähneknirschend in ihr Schicksal fügten, wagten einige Jugendliche den aktiven Widerstand. Unter ihnen auch mein Vater. Triebfeder für ihr Handeln war in den letzten Monaten des noch tobenden Krieges ihre gefestigte Weltsicht und später, nach der Kapitulation des Reiches, die irrige Annahme, dass sich auf der anderen Seite des Eisernen Vorhanges Verbündete im weitesten Sinne an der Macht befänden, die – als natürliche Feinde eines kommunistischen Terrorregimes – nicht tatenlos die Knechtung aller osteuropäischen Völker mit ansehen würden. Dieser Eindruck wurde durch die westliche Propaganda, die mit Beginn des „Kalten Krieges“ einsetzte, auch kräftig geschürt. Ein weiterer großer militärischer Konflikt in naher Zukunft schien unausweichlich.

Auch viele Rumänen, die im Zuge des ihnen nunmehr zugemuteten großen sozialpolitischen Experimentes schwersten Repressionen ausgesetzt waren, ließen sich von den Lippenbekenntnissen westlicher Staatführer täuschen und formierten sich zum Widerstand. Wie man heute weiß und wie die traurigen Beispiele der niedergeschlagenen Aufstände in Ostberlin, in Budapest und später in Prag belegten, war ein entschlossenes Eingreifen des Westens jedoch nie angedacht und militärisch auch gar nicht möglich.

Die zwangsläufige Folge für jene, die sich im kommunistischen Machtbereich zum aktiven Widerstand entschlossen hatten, war ihre schrittweise Zerschlagung und für die meisten der Beginn einer ungeheuerlichen Leidenszeit in dem für ausnahmslos alle kommunistischen Staaten typischen und von Alexander Solschenizyn so eindrucksvoll geschilderten Gulag-Archipel.

Der überwiegende Teil des Buches handelt von den Erfahrungen des Autors und seiner Kameraden in den annähernd dreizehn Jahren im kommunistischen Gefängnis- und Lagersystem.

Auch nach der Entlassung im Jahre 1964 ging die faktische Gefangenschaft weiter, denn ein legales Verlassen der „Sozialistischen Republik Rumänien“ war nicht oder nur sehr schwer möglich. Es glückte unserer Familie erst zweiundzwanzig Jahre später nach entsprechender Einflussnahme aus der Bundesrepublik und den USA.

In der Zwischenzeit hieß es, den real existierenden Sozialismus mit all seiner Heuchelei und seinen leeren Versprechungen zu ertragen und – soweit möglich – gute Miene zum bösen Spiel zu machen. In dieser Welt der alltäglichen Lüge, in welcher man bereits als Grundschüler verinnerlichte, dass das, was daheim gesprochen wurde, nicht außerhalb des Hauses gesagt werden durfte, bin auch ich aufgewachsen.

Mein Vater hat sich nach seiner Gefängniszeit bemüht, die nunmehr geltenden Regeln einzuhalten und sich insbesondere mit kritischen Äußerungen zurückzuhalten. Dies gelang ihm nur teilweise und entsprechend misstrauisch blieben ihm gegenüber auch die Vertreter des Regimes eingestellt, waren sie sich doch bewusst, dass sie mit all den durchgeführten Terrormaßnahmen die Menschen zwar einschüchtern und oft genug auch zerbrechen, aber niemals wirklich umerziehen konnten.

Um sich auf sinnvolle Art und Weise vom tristen Alltag abzulenken, widmete sich mein Vater schon kurz nach seiner Entlassung dem Hobby der Archäologie, einer Leidenschaft, die ihn zeitlebens nicht mehr losließ und seinem Wissensdurst und seiner ungebrochenen Abenteuerlust bestens entsprach. Auch nach der Ausreise in die Bundesrepublik im Jahre 1986 blieb er der Vorgeschichte treu und nahm in der Gegend von Freiburg im Breisgau, dem neuen Wohnort der Familie, jahrelang an archäologischen Ausgrabungen teil. Hier konnte er sich aber auch endlich anderen Epochen wie etwa der neueren deutschen Geschichte widmen und tat dies intensiv. Mit der Aufzeichnung seiner Memoiren begann er erst nach dem für uns alle überraschenden Zusammenbruch des „Ostblocks“.

Manfred Resch

Vaihingen/Enz, im November 2018