Читать книгу El tesoro de Buenos Aires - Gerardo Bartolomé - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Capítulo 1. La infidencia

ОглавлениеFuerte de Buenos Aires, enero de 1806.

Si bien la puerta estaba abierta el hombre la golpeó como para anunciarse.

—¿Me mandó llamar, Su Excelencia? —dijo con un marcado acento francés.

—Señor Liniers. Adelante. Gracias por venir. Siéntese por favor —lo invitó el Marqués de Sobremonte.

Los dos hombres se trataban con mucha cortesía, pero ambos se tenían recelo. Liniers tenía una pobre opinión de los conocimientos militares del virrey. Años antes, cuando aquél era Subinspector de Tropas, había promovido la creación de numerosos cuerpos de milicia{1} pero sin proveerles ni equipamiento ni adiestramiento. En los papeles, durante su gestión, se había aumentado sustancialmente la capacidad bélica en el virreinato, pero la verdad es que eso sólo era cierto en los informes que el entonces Subinspector preparó para Sevilla. Le sirvió de mucho porque, ante la muerte del anterior virrey Joaquín del Pino y Rozas, el nombramiento como su sucesor recayó sobre su persona. Había que reconocer que el hombre tenía talento para todo lo administrativo, en Córdoba había hecho muy buen gobierno y era querido por la gente de allá. Pero en el centro del virreinato no había ninguna hipótesis de conflicto, en cambio en el Río de la Plata estaba siempre latente la amenaza portuguesa, cuando no la inglesa o la francesa. En definitiva, Rafael de Sobremonte era muy bueno administrando, pero ciertamente no era un hombre de acción. Sabedor de su debilidad, el virrey estaba permanentemente preocupado por su autoridad. Acostumbraba a impartir órdenes sin sentido cuya única finalidad era verificar la subordinación de su gente. En ese sentido Liniers no era su mejor subalterno, como responsable de la seguridad naval del virreinato, le discutía cada vez que se le ordenaba un sinsentido. Trataba de racionalizar su posición lo que exponía los desatinos del virrey enfureciéndolo.

Para Sobremonte, Liniers era un típico noble francés, es decir, soberbio y haragán. Sin duda tenía una enorme y probada experiencia militar, pero en esta pacata esquina del mundo no tenía mucho sentido la efectividad bélica. El francés tendía a dedicarse a la vida social y era muy bueno en ello. Había enviudado hacia un par de años y no faltaban señoritas, y no tan señoritas, que le sonrieran asiduamente. Para evitar eso y también como castigo por ser impertinente, lo había trasladado a Ensenada de Barragán, desde donde su pequeña flotilla debía patrullar las aguas exteriores de este gran río. Pero en esta oportunidad, Sobremonte precisaba la opinión sincera y certera de alguien con conocimientos militares y sentido común.

—Disculpe haberlo hecho venir desde tan lejos.

—Por favor, Su Excelencia. No solo es mi deber, sino que también me gusta estar en Buenos Aires —dijo en un tono que podía interpretarse como de reproche.

—Me imagino que se queda en la casa de su suegro para estar con sus hijos —Liniers había enviudado de la hija de Martín de Sarratea, un importante directivo de la Compañía de Filipinas.

—Así es.

—De lo que le quiero hablar también le interesará a su suegro. Excluyéndolo a él, que es una persona de mi confianza, le voy a pedir que no comente esta información con nadie más.

El virrey le entregó una carta al francés que la leyó atentamente. La letra retorcida y el hecho de que fuera en portugués le hicieron más complicado entenderla.

—¿Por qué le escribe el gobernador de San Salvador de Bahía, una colonia portuguesa? —preguntó el francés.

—Eso no es lo importante —lo interrumpió—. El buen señor tuvo una discusión muy fuerte con el comandante inglés y habrá sentido que, por su lealtad hacia la princesa Carlota Joaquina, debe advertirnos de este peligro. Al fin y al cabo, somos súbditos de la misma princesa{2}. Pero lo importante es lo otro.

—Sí, correcto. Lo importante es saber a dónde va esta flota inglesa de más de cien navíos.

—Exacto. Por lo que dice, estuvieron reaprovisionándose en esa bahía por casi un mes. Y fíjese bien que llevan una tropa de alrededor de cinco mil hombres. ¡Cinco mil hombres! ¿A quién van a atacar?

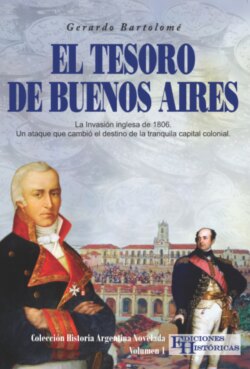

Rafael de Sobremonte, óleo de Ignacio de Cavicchia

—Comprendo su preocupación. Esta carta es de noviembre, hace dos meses. Si esa flota estuviera destinada a invadir el Río de la Plata o bien ya estaría aquí o por lo menos ya habría una avanzada inglesa relevando el río. Una flota con barcos de guerra y transporte, de gran tamaño, tendría mucha dificultad para navegar en aguas tan poco profundas. Los ingleses lo saben. Hasta ahora no hemos visto ninguna actividad en ese sentido.

El virrey no se tranquilizó por el comentario sino todo lo contrario. La pasividad del francés ante su preocupación lo ponía cerca de perder el quicio.

—¿A dónde cree que podría estar destinada esta inmensa flota?

—Solo puedo adivinar. Inglaterra está en guerra con medio mundo. Pero… —se tomó unos segundos para pensar—. Podría ser la India donde sé que hubo un levantamiento… Otro destino podría ser el Cabo.

—¿La colonia holandesa del Cabo de Buena Esperanza?

—Claro. Como Napoleón anexó a Holanda, técnicamente esa colonia es francesa y no holandesa y Francia es el gran enemigo de Inglaterra —dijo vanagloriándose de sus conocimientos de la política europea—. Por otro lado, si apuntaran a una colonia española creo que buscarían atacar a Veracruz o Santo Domingo, que son territorios más ricos y útiles desde el punto de vista del comercio.

—Es que hay algo que no le dije…

Ahora era Sobremonte el que disfrutaba de hacerse el misterioso. Para aumentar el suspenso se tomó unos segundos y sirvió agua para los dos. Liniers se mantenía imperturbable, aunque por dentro ansiaba saber de qué se trataba.

—Hay algo que no le dije —retomó el virrey—. Aquí en el fuerte hay acumulado un cuantioso tesoro. En parte está compuesto por los caudales públicos que debemos rendir a Sevilla, pero la mayor parte de él corresponde a la Compañía de Filipinas, que aguarda para embarcarlo a España. La guerra europea y la presencia de Inglaterra en los mares hace difícil el envío, por lo que los fondos se han ido acumulando.

—Entiendo —dijo Liniers sin mostrarse perturbado—. Todos recordamos el caso de la fragata Mercedes, cuando murieron la esposa de don Diego de Alvear y varios de sus hijos. Una tragedia.

—¡Un acto de piratería de los ingleses! Atacaron una flotilla que transportaba gente y llegaron a hundir esa nave para quedarse con el tesoro que terminaron repartiéndose los comandantes y la Corona de Inglaterra.

—Entiendo que por ese antecedente se tomen muchos recaudos para el envío de estos caudales. Seguramente habrá que esperar el momento oportuno, mientras tanto están bien resguardados aquí.

—¡Eso es lo que yo pensaba hasta que llegó esta carta! — exclamó el virrey—. Pero ahora que recibo esta advertencia me preocupa si el objetivo de esta flota no es este tesoro.

Liniers se levantó para mirar por la ventana. Ahora era él el que sacaba un pequeño provecho de esta situación, ya que el verdadero sentido de esta reunión era que Sobremonte precisaba de sus conocimientos militares.

—Verá, Su Excelencia, me parece que mover una flota de ese tamaño no puede relacionarse con estos caudales. Una cosa es abordar una nave en búsqueda de un tesoro, de lo que estos filibusteros ingleses sí son capaces de hacer, pero llevar adelante una invasión de toda una región para lograr un botín que fácilmente se les podría escapar, no parece lógico. Para mí, esta flota está destinada a un objetivo militar, no oportunista. Pero estoy de acuerdo con su preocupación. Es absolutamente razonable y debemos tomar en cuenta este factor que yo desconocía.

—Bien, gracias por entenderme —dijo Sobremonte—. Le creo que es más probable que esta flota de invasión esté destinada a tomar o atacar el Cabo o la India. A eso le agrego que no hay manera de que los ingleses sepan que tenemos este tesoro aquí. Pero le pido que hagamos el ejercicio mental de pensar como sería la situación si su objetivo militar fuera el Río de la Plata. ¿Cómo se desarrollarían los eventos?

Liniers se sentó y pensó unos segundos.

—En primer lugar, como dije antes, deberían mandar un par de naves a hacer reconocimiento de calado. Teniendo una idea de cómo y por dónde se puede navegar este río, el primer lugar a atacar debería ser Montevideo.

—¿Por qué no Buenos Aires?

—Primero porque a Buenos Aires nunca llegarían con sorpresa, sabríamos que navegan el río bastante antes. Además, Buenos Aires es una ciudad de cincuenta mil habitantes que debería estar protegida por una fuerza militar tan o más numerosa que la de ellos. En cambio, a Montevideo podrían llegar navegando aguas profundas, de manera rápida y sorpresiva.

—¡Pero es una ciudad amurallada! —protestó Sobremonte.

—Sí. Amurallada pero aislada. Fácilmente se la puede cercar y esperar hasta que se entregue, en cambio Buenos Aires puede recibir suministros del interior sin que un bloqueo la pueda afectar —dijo el francés con autoridad—. Si yo estuviera en su lugar, empezaría por Montevideo para luego avanzar sobre Colonia y recién cuando estuvieran bien asentados, atacarían Buenos Aires.

—En ese caso tendríamos tiempo suficiente para enviar los caudales a Córdoba donde estarían a salvo —se tranquilizó el virrey.

—Pero atención. Más allá de que, en los papeles, tengamos efectivos como para hacerle frente a una fuerza invasora de cinco mil hombres, la verdad es que apenas tenemos mil o mil quinientos verdaderamente entrenados y en condiciones de entrar en combate.

—Entiendo a dónde apunta su comentario —Sobremonte lo tomó como una crítica—. Es absolutamente cierto lo que usted dice. Pero como representante de la Corona me resisto a armar a los criollos. Hoy nos pueden defender de los portugueses o ingleses, pero mañana pueden apuntar sus armas contra España. Si no, mire lo que pasó en las colonias inglesas de Norteamérica. Prefiero tener pocos hombres, bien adiestrados, y cien por ciento leales hacia el Rey.

—Es decir, tropas peninsulares, no americanas. Es una decisión difícil pero razonable —dijo el francés.

—Pero bueno… volviendo a lo nuestro. ¿Usted que recomendaría?

—Reforzar Montevideo y rastrillar el río identificando a todos los barcos.

—Perfecto. Ya mismo doy órdenes para el envío de tropas a la Banda Oriental y le pido que vuelva cuanto antes a Ensenada de Barragán y coordine con Ruiz Huidobro el patrullaje del río.

* * *

Todos dormían en la casa, o casi todos. El hombre se vestía tratando de no hacer ruido.

—Tu t’en vas, dejá? (¿Ya te vas?) —preguntó la joven mujer.

—Tengo que partir hacia Ensenada muy temprano —se disculpó él.

—Pero unos minutos más seguro que te podrás quedar.

—Sí, claro.

Ana Perichon era una francesa muy atractiva, de unos treinta años oriunda de la Isla de Mauricio, una posesión de Francia en el océano Índico. Muy jovencita, se había casado con un inglés. Ya con tres niños viajaron a Buenos Aires donde vivían los padres y hermanos de aquel. Para entonces su matrimonio había fracasado y, al poco tiempo su marido, Thomas O’Gorman se embarcó por negocios y no se supo de él por años. Ana y sus hijos recibían ayuda de sus padres y de los de su desaparecido esposo, de esa manera podía llevar adelante su casa.

Hacía poco más de un año Ana había empezado una relación secreta con el francés más conocido de Buenos Aires: Santiago de Liniers. Ambos se esforzaban para que su vínculo no se hiciera público ya que la sociedad repudiaba enérgicamente los amoríos de mujeres casadas. De saberse él podría perder su cargo y ella sería enviada a un convento hasta el fin de sus días.

Santiago de Liniers, imagen de autor desconocido

exhibida en el Museo Naval de Madrid

Pocos días antes había ocurrido algo que los conmovió: Thomas O’Gorman había regresado de su largo y misterioso periplo.

—¿Él no sospecha nada? —preguntó Liniers.

—Ya te dije que no, además no me gusta hablar del tema —dijo ella, visiblemente disgustada—. Lo eché de casa, está en lo de su padre. El muy asqueroso está infectado por una enfermedad venérea por acostarse con rameras. Es increíble que la gente ande hablando por ahí en contra de mí, que soy malvada bla-bla-blá. Un hombre se puede acostar con mujerzuelas y no hay ningún problema, en cambio, se sospecha de una mujer ¡y zas! Encerrada de por vida.

—Siempre ha sido así —dijo él tratando de calmarla. —Me da mucha rabia. ¡Lo odio!

—Lo importante es que ni él ni nadie sospeche nada.

—¿No hay nada que se pueda hacer? —le dijo ella al oído.

El francés entendió hacia dónde apuntaba. Siendo él hombre de armas ella sugería una manera terminante de sacarse de encima a su marido, pero cuando le fue a contestar ella lo calló con un ardiente beso.

—Realmente me tengo que ir.

Ella lo acompañó hasta la puerta de la calle.

—¿Por qué tienes que salir tan temprano?

—Hay una flota inglesa navegando el Atlántico sur. Quizás venga en esta dirección. De ser así tenemos que detectarlos con tiempo. Sobremonte me pidió que organice un patrullaje intenso.

—¿Ingleses, por acá? —dijo ella con incredulidad—. ¿Y qué verían de interesante en esta ciudad tan chata y pobre?

—Hay un gran tesoro de la Compañía de Filipinas en el fuerte que no puede ser embarcado a España. Sobremonte se preocupa más por el tesoro que por los habitantes de la ciudad.

—¿Un tesoro? —preguntó ella interesada—. ¿Cuánto?

—No deberías saber nada de esto.

—¡Como si nosotros no tuviéramos secretos! Ja ja.

—Tienes razón… No sé el monto exacto, pero son alrededor de veinte cofres. Es más valioso que lo que los piratas capturaron cuando hundieron la Mercedes.

Se despidieron y ella cerró la puerta. Pero desde la oscuridad de una esquina del vestíbulo le llegó la voz de un hombre con acento inglés.

—Muy bien Anita —dijo su marido con tono irónico.

—Cómo te odio —respondió ella.

—¿Por qué? Nuestro acuerdo es perfecto. Tú sigues con tu francés y yo me quedo con el oro y la plata que generen tus infidencias. La alternativa no es buena para ninguno de los dos. Sería el convento para ti y la pobreza para mí, además de que todos comentarían mis cuernos.

—¡Te odio a ti y me odio a mí misma por haber caído en esta situación!

—Seamos prácticos Anita. Muy interesante la información de una flota inglesa y ¡ni hablar de lo del tesoro! Seguro que White va a saber cómo sacarles provecho a estos datos.

—¡White! Otro que aborrezco.

—Él también te aprecia mucho. Bueno… me voy a mi otra casa. Me podrías despedir de la misma manera que lo despediste a él, ¿no? —le dijo acariciando sus curvas descaradamente.

—Te odio.