Читать книгу Tras la puerta oculta - Germán Rodriguez - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

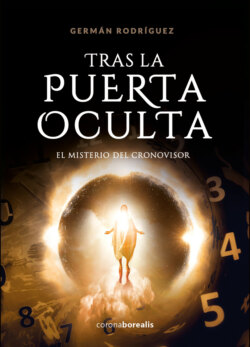

IV. COSAS ESCONDIDAS DESDE TIEMPOS ANTIGUOS

ОглавлениеJesús, con los brazos abiertos en cruz al límite de la dislocación, elevó la vista al cielo y exclamó:

—¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?

Enlazó el final de la frase con un tremendo bostezo y mantuvo los brazos estirados por unos segundos, desperezando y contorsionando todo el cuerpo hasta que su prominente barriga asomó bajo su camiseta de Big Fish, de Tim Burton. Luego husmeó y con sus ojos de rana entornados detrás de las gafitas dirigió una mirada de desagrado a las velas, apagadas ya desde que había amanecido.

—Aquí huele a misa, ¿no? —Se encogió de hombros y cambió de tema con un parpadeo pegajoso—. No puedo seguir así, os lo juro. Estuvimos rodando el corto hasta las seis de la madrugada y cuando por fin llego a casa, resulta que en no sé qué canal están dando mi película favorita: Big Fish, de Tim Burton. ¿Os lo podéis creer? ¡A las seis de la mañana! Así que no me quedó más remedio que volver a verla. Esa peli tiene algo. No sé qué es, pero tiene algo... Total, otra maldita noche en vela. Llego directo desde el sofá porque me has llamado. Ni ducha, ni desayuno, ni nada. Así que espero que me hayas hecho venir por una buena razón.

—Porque trabajas aquí —dijo Eulalia—. ¿Te parece una buena razón?

—Mmm… Vale, pero no lo digas como si me pagaras lo que valgo. —Señaló el cuadro que había colgado en la pared—. ¿Y eso? Me suena un montón.

—‘Eso’ se titula Sueño causado por el vuelo de una abeja en torno a una granada un segundo antes del despertar. Es de Dalí, que a lo mejor también ‘te suena un montón’ —se burló Eulalia.

Tomás le mostró a Jesús la lata de película que acompañaba los documentos del Proyecto Cronovisor.

—Queremos ver esta filmación.

Jesús echó un vistazo a la lata. A sus veinticinco años, era el redactor más joven de la revista, y el encargado de la sección de cultura fantástica. Especialista en gore, por el momento solo como espectador, al ser hijo de carniceros poseía las herramientas críticas ideales para todo lo que tenía que ver con vísceras y sangre, o al menos eso decía la leyenda que él mismo difundía.

—Dieciséis milímetros... Cuestión de pillar un proyector. —Abrió por completo sus ojos de batracio—. ¿De cuándo es la película?

—¿Puedes conseguirnos el proyector? —Tomás estaba impaciente.

—Sí, claro. Pero… ¿de qué va esto?

Tomás y Eulalia cruzaron las miradas. Ambos eran conscientes de que los demás redactores ya se estaban oliendo algo. El más veterano y madrugador, Mateo, un viejo hippie con pasado en la India, no había podido disimular su curiosidad al encontrárselos reunidos en el despacho tan temprano. Por dos veces se había asomado para formular alguna pregunta intrascendente mientras los ojos se le iban a los documentos que reposaban sobre la mesa. Cuando llegaron poco después Fermín y Juanma, los inseparables perseguidores de ovnis, el trío no tardó en intercambiar cuchicheos. Y aunque era habitual que Carlos, el todoterreno, preparase el primer café de la mañana para sus colegas, lo cierto es que verlos saboreándolo en grupo mientras miraban de reojo qué se cocía tras las mamparas de cristal del despacho era realmente algo raro.

—Más tarde os explicaré todo a los cinco —dijo Eulalia—. Ahora, encárgate del proyector.

—Tendré que pedirlo prestado. Pero no te preocupes; déjame hacer unas llamadas.

Jesús salió y dejó a Tomás y Eulalia a solas. Ella desprecintó un nuevo paquete de cigarrillos, encendió uno y, entornando los ojos con aire reflexivo, escogió de la carpeta azul un telegrama que examinó a la luz como quien busca un billete falso. «ÉXITO — CALVARIO POSITIVO — PUDO VERSE CRUCIFIXIÓN N.S. EN FECHA 3 ABRIL DEL 33 d. C. — EXPIRÓ A LAS 18:50 HORA LOCAL».

—¿Qué te preocupa?

—Todo. Que esta historia quizá sea demasiado buena.

—Si es un fraude lo han hecho a conciencia. Pero no creo que lo sea. Tengo ese pálpito.

La causa del pálpito se la calló, aunque ella probablemente ya la habría adivinado. Después, Tomás miró otra vez de reojo la fotografía del Crucificado y volvió a sentir un escalofrío. Si era un engaño, habían sabido despertar su interés. Eso estaba claro.

c a

—¡Es un fraude!

El contundente pronunciamiento cayó como un jarro de agua fría sobre el grupo. Desde que Eulalia había por fin desvelado a todos los miembros de la redacción el contenido de los documentos, todos se habían arremolinado alrededor de la mesa en la que estos se encontraban. Un ambiente de excitación general al que solo Mateo, el más veterano, había permanecido ajeno, mesándose la barba blanca con aspecto pensativo mientras examinaba la fotografía del Proyecto Cronovisor. Ahora, se había hecho el silencio y todos lo miraban aguardando una aclaración.

—Un fraude como una casa —repitió—. Siento aguaros la fiesta, pero no me cabe ninguna duda.

Tomás frunció el ceño. Sabía muy bien que Mateo no era de los que opinaban a la ligera.

—¿Cómo estás tan seguro?

—Porque esta foto es de un crucifijo.

—¿Quieres decir... una imagen? ¿Una escultura?

—Así es. Y además, lo conozco. Se encuentra en una iglesia cerca de Madrid.

Mateo posó la fotografía sobre la mesa. Rápidamente, los demás se inclinaron sobre ella para examinarla a una nueva luz.

—Claro —asintió Fermín—; en realidad, en una foto oscura y de mala calidad como esta, un crucifijo podría perfectamente dar el pego.

—Especialmente este crucifijo —corroboró Mateo—. Yo lo he visto de cerca y es muy realista.

—Parad el carro, colegas —intervino Jesús—. Antes de opinar, habrá que ver la película.

—Probablemente sean solo algunas imágenes sueltas, borrosas y desenfocadas, pero lo bastante intrigantes como para que piquemos —reflexionó Fermín—. Las utilizarán para generar expectación y después venderán la gran exclusiva de la película completa por un pastizal.

—Como la autopsia de Roswell —añadió Juanma, refiriéndose a la célebre filmación de una supuesta autopsia a un extraterrestre y que había hecho furor en los años noventa.

—¡Ya ves! Un muñeco de látex, cinco minutos de película y se forraron. Todo es cuestión de montárselo bien —concluyó Fermín—: tratar el papel para conseguir un efecto envejecido en los documentos, conseguir película virgen auténtica de la época, inventarse una buena historia… Esta del Proyecto Cronovisor no está nada mal; hay que reconocerlo.

Un aire de resignación flotó en el ambiente. Solo Tomás parecía no conformarse, según notó Eulalia observándolo de reojo. Había cogido la foto de la mesa y reexaminaba con obstinación el retrato tenebroso y casi aberrante de Jesús.

—¿Según tú, esta foto es de un crucifijo? —dijo por fin, dirigiéndose a Mateo—. ¡Pues menudo crucifijo! ¿Dónde está, en el museo de los horrores? ¿Quién iba a poner algo así en una iglesia?

Mateó esbozó una sonrisa satisfecha, como si estuviera esperando ese comentario.

—A eso mismo debe su fama en ciertos círculos. Se encuentra en una iglesia dejada de la mano de Dios. De ahí que el gran público no lo conozca. Pero en el mundillo ocultista goza de alguna notoriedad. Circulan todo tipo de rumores: que en realidad es una imagen del diablo, que está maldita, que su autor murió aplastado cuando el crucifijo le cayó encima, que existen grupos satánicos que le rinden culto... En cualquier caso, es inconfundible. Si no te fías, puedes comprobarlo tú mismo. Parroquia de San Lázaro, en el Sabinar de la Sierra; a menos de una hora de Madrid.

c a

Ahora, Tomás estaba seguro: le habían tendido una trampa y la prueba se encontraba frente a él. No sabía de qué administración dependía aquella carretera sinuosa y llena de baches, pero tres cruces consecutivos que parecían señalizados por una cuadrilla de ineptos no podían ser casualidad. Se trataba, en toda regla, de una emboscada gubernamental.

Tras prometerse que no pagaría impuestos nunca más, volvió a examinar la encrucijada y los indicadores. Ninguno señalaba la dirección al Sabinar de la Sierra. A nadie parecía importarle un bledo aquel pueblo situado en el quinto pino; suponiendo que existiese, cosa que ya empezaba a dudar.

Suspiró, lamentando no llevar un GPS en la moto. Pero había llegado hasta allí dejándose orientar por su instinto y continuaría del mismo modo. Tomó la dirección norte, o eso le pareció, y prosiguió la ruta esquivando los baches. Después de abandonar la autopista hacía media hora, las carreteras habían ido empeorando progresivamente hasta convertirse en la estrecha cinta de asfalto sin pintar en la que se encontraba ahora.

Después de unos cinco kilómetros de curvas empezó a iniciar un fuerte ascenso. A medida que subía, un precipicio del que solo lo separaban algunos mojones de piedra colocados aquí y allá fue abriéndose al lado derecho del camino.

Dejó que la vieja Kawasaki Zephyr trepase plácidamente por la cuesta sin retorcer en exceso el acelerador. La pintura negra metalizada del depósito brilló bajo los primeros rayos de sol que conseguían abrirse paso entre las nubes. Aunque solo era la primavera asomando tímidamente. En realidad, quedaba aún mucha nieve en las cumbres, por lo que se alegró de haberse gastado el dinero en una buena chaqueta de cordura capaz de cortar el aire frío de la sierra del Guadarrama.

Sin embargo, pronto se olvidó de la temperatura. La soledad de aquellos parajes, en los que durante los últimos kilómetros no se había cruzado con ningún tráfico, lo invitaba a pensar. Y mientras la carretera se contorneaba cada vez más, su mente comenzó a repasar los extraños acontecimientos de las últimas horas.

El Proyecto Cronovisor. ¡Qué increíble y fascinante, y qué sospechoso también! ¿A qué se debía que aquellos documentos, de ser auténticos, hubiesen ido a parar precisamente a sus manos? La historia de Nicolás Late, el genio que tras retratar a Jesús con su máquina había acabado suicidándose, ¿no era demasiado buena para ser cierta, como había insinuado Eulalia? Quizá sí; pero su intuición se empeñaba en decirle lo contrario. El escalofrío que había sentido aquella noche al ver la imagen del Crucificado había sido real, tanto que le recorría de nuevo el espinazo solo de recordarla. Tal vez por ello, a pesar de la convicción con que Mateo había despachado la fotografía como un fraude, él necesitaba comprobarlo por sí mismo. Si resultaba que Mateo tenía razón, olvidaría el asunto del Proyecto Cronovisor y los pensamientos inquietantes que habían comenzado a asaltar su mente. Si no...

Decidió parar al borde del camino para despejarse y sacó la petaca del bolsillo. Aunque un positivo en alcoholemia le costaría el carnet de conducir y quizá algo más, no era probable que en aquella carretera se encontrase con un control, así que decidió correr el riesgo. Sentado sobre una roca, trató de relajarse y de disfrutar del paisaje montañoso, su preferido desde que era niño. A sus pies, al fondo del puerto y a lo largo de un estrecho valle entre laderas empinadas, se extendía un humeante manto de niebla. Sintió el poder mágico de la tierra emanando como un campo de fuerza acumulado en la masa gigantesca de las montañas. Bebió otro trago y, por el momento, guardó la petaca.

c a

Cuatro kilómetros de soledad después de haber regresado al camino, cuando ya empezaba a pensar que se había perdido y tendría que dar la vuelta, un indicador medio tapado por la vegetación de la cuneta le daba la bienvenida al Sabinar de la Sierra. Según rezaba un letrero informativo, se encontraba a mil cien metros de altitud. El escudo local, donde junto a una inevitable sabina figuraba la representación de una abeja, indicaba que la producción de miel había jugado un papel importante en la economía del pueblo.

Se alegró de comprobar que la marea de construcción de casas de fin de semana para los habitantes de la capital, que estaban invadiendo otras poblaciones de la sierra, no había llegado hasta el Sabinar. El pueblo conservaba un pequeño casco histórico con casas de piedra. Calculó que, en total, no tendría más de dos mil habitantes. Atravesó el centro. Algunos lugareños hacían corrillos con la bolsa de la compra en la mano. Se detuvo junto a uno de los grupos más animados para preguntar por la dirección de la iglesia, pero la respuesta no resultó todo lo amable que esperaba. Quizá molestos por la interrupción, los vecinos le lanzaron miradas suspicaces y le indicaron con frialdad una calle que salía del pueblo. Después esperaron a que se alejase y continuaron hablando en voz baja.

c a

Parecía ser que el templo se situaba fuera del núcleo urbano; por alguna razón, habrían decidido levantarlo en medio del monte. Dejó atrás las últimas casas y se internó por un sinuoso camino asfaltado que circulaba entre pinares de repoblación. Las sabinas que daban nombre al lugar se habían esfumado. Tras recorrer ochocientos metros, avistó la iglesia en un pequeño claro entre los árboles.

El estilo herreriano de la edificación encajaba mal en la montaña ya a primera vista, como si una extraña nave espacial de piedra se hubiese posado en el planeta equivocado. A Tomás le pareció una aburrida exhibición de geometría, pura rutina que no podía competir de ninguna manera con cualquier peña que hubiese creado la naturaleza. Solo la torre cuadrangular del campanario se elevaba hacia el cielo con cierta gracia y dejaba atrás el resto del templo, aunque sin contrarrestar el aspecto pesado, taciturno y casi tétrico de sus muros.

Se acercó a la puerta principal, temiendo encontrarla cerrada. Alguien había pintado en ella, con espray rojo, una cruz invertida. Cuando la empujó, la pesada hoja de madera se abrió en silencio. Echó un vistazo, pero desde allí el interior se veía oscuro.

Con sigilo, entró en la iglesia. Le resultó extrañamente grande para un pueblo tan pequeño. Afuera, las nubes seguían jugando a ocultar el sol, amortiguando la luz natural que penetraba por los vanos abiertos a lo largo de las paredes. Avanzó despacio por el pasillo central entre los bancos vacíos, bajo la bóveda de cañón que coronaba la nave rectangular. Sus pasos solitarios resonaban en la penumbra. Esto lo incomodó y, como si fuese un ladrón, procuró hacer aún menos ruido.

Franqueó el arco que separaba el cuerpo principal del altar mayor, situado en un nivel más elevado. Un gran cirio pascual, símbolo de la resurrección de Cristo, ardía en primer término. A la derecha del retablo policromado que presidía el altar, con escenas de la vida de san Lázaro, una puerta cerrada comunicaba con la sacristía.

Llevaba décadas sin pisar una iglesia. Se detuvo a contemplarlo todo e intentó retener los detalles: el olor a cirios, incienso y humedad, las viejas huchas de madera recubiertas de polvo y que nadie parecía abrir nunca, la fantasía kitsch de los ingenuos santos populares, esos que con sus miradas de escayola arrebatadas contemplaban a un Dios tan folclórico como ellos... Todo seguía en su sitio; solo faltaba aquel por quien había venido.

Al lado sur se abría la única capilla. Descendió tres escalones y luego atravesó una reja de hierro forjado con entalladuras de madera en forma de palmas y penetró en ella. Una devota con aspecto de jubilada, que hacía limpieza fregona en mano, lo miró de reojo con curiosidad. Tomás la ignoró y se dedicó a admirar la curiosa decoración del oratorio, que parecía haber sufrido una reforma radical en tiempos modernos.

Era como penetrar en otro mundo. En llamativo contraste con el resto de la iglesia, de piso enlosado, aquí el suelo brillaba con un reluciente pavimento de ciprés. Nada de piedra quedaba al descubierto. Las monótonas paredes encaladas habían sido forradas con planchas de madera pintadas en escarlata y blanco y recorridas por bajorrelieves que representaban hileras de granadas. El resultado de tanto colorido, si bien producía un extraño efecto, poseía una indudable elegancia y daba a la capilla el aspecto de algún exótico palacio oriental en una vieja película en tecnicolor.

Y entonces lo vio. Al fondo, dos columnas en dorado con capiteles en forma de granada custodiaban un dosel del que colgaba un velo translúcido. Tras él se ocultaba el crucifijo.

Se acercó, intrigado. Alzó la mano hasta el velo, que colgaba a la altura de su cabeza, y lo descorrió con precaución. La figura que apareció ante sus ojos lo dejó atónito. Frente a él se erguía el Cristo más inquietante que pudiera concebirse. Era una imagen hiperrealista de Jesús, esculpida a tamaño natural. Su cuerpo musculoso, abierto en mil heridas y lleno de magulladuras, colgaba de un árbol podado, con un travesaño en forma de T. Estirados al límite sus miembros, los tendones y venas parecían a punto de reventar mientras se retorcía en una crispación furiosa. La sangre le cubría la piel por todas partes; en la cara, los regueros que se escurrían desde el casco de espinos se mezclaban con un maquillaje dorado y negro, medio emborronado. Un grito silencioso y horrendo parecía salir de la boca desencajada, que enseñaba los dientes como una bestia dispuesta a morder. Todo en aquella figura estremecía, pero el rasgo más impactante era su ojo izquierdo, el único que permanecía abierto. Desorbitado e inyectado en sangre, miraba a Tomás con una rabia incontenible.

Un dios amenazante.

Tomás permaneció demudado bajo el influjo de aquel espantoso ojo. Perdió incluso la percepción del tiempo. Pasaron minutos o segundos, no lo supo con certeza, hasta que el traqueteo de una escalera de mano, arrastrada por la devota, lo arrancó del hechizo.

La buena mujer se disponía a limpiar la pared. Tomás tuvo una idea.

—¿Me permite? —dijo, señalando la escalera.

La devota accedió sin hacer preguntas, aunque observó a Tomás con curiosidad mientras este trepaba por la escalera hasta quedar a la altura del Cristo. Subido en el último peldaño, sacó su cámara de fotos y obtuvo un primer plano de la cara desde el mismo ángulo que la fotografía supuestamente tomada por el cronovisor.

Estar allí subido, frente a frente con aquel rostro turbador, le producía una profunda aversión, de modo que se conformó con una única instantánea y se bajó de la escalera.

Había llegado el momento de la verdad. De la bolsa que llevaba en bandolera extrajo su ordenador portátil y envió la foto recién obtenida a un programa de tratamiento de imágenes. Junto a la pantalla colocó una copia en papel de la foto que habría hecho el cronovisor. Los encuadres eran prácticamente iguales. Solo faltaba manipular la foto del crucifijo para darle el grano y la textura de la otra. Aunque no era ningún experto, pronto consiguió un resultado más que aceptable. Un resultado, de hecho, que no dejaba lugar a dudas, pues las dos imágenes eran prácticamente imposibles de diferenciar. La única conclusión creíble, por decepcionante que fuera, se abrió paso: Mateo tenía razón. La fotografía supuestamente tomada por el cronovisor era en realidad una fotografía del crucifijo. Un engaño. Un fraude como una casa.

Enojado, hizo una bola de aquella falsa foto y la arrojó al suelo. Se sentía ridículo. Recogió el portátil y se dispuso a marcharse.

Fue en ese momento cuando todo dio un giro repentino.

—Disculpe, joven. —La jubilada devota se había acercado a él—. Si no es mucha molestia, ¿podría ayudarme a guardar el cubo y la escalera? Es que la ciática me está matando, ¿sabe? Ya le he dicho a don Anselmo que no puedo cargar pesos, pero ya ve.

Con sus gafas gruesas que convertían sus ojos en dos grandes redondeles negros, recordaba a la abuela algo desinflada del muñeco de Michelín. Había dado su trabajo por terminado y escurría a fondo la fregona en el cubo. Tomás se quedó mirando el agua sucia, incapaz de contestar.

Lo sorprendió, porque era un agua roja profunda. Primero pensó que tenía que ser un reflejo de la pintura escarlata de las paredes. Seguramente su intenso color debía de estar reflejándose sobre la superficie del agua. Sin embargo, pronto vio que las fibras retorcidas de la fregona aparecían teñidas con el mismo tono rojo profundo. Antes de alarmarse, pensó un poco más. Solo quedaba una explicación: que la mujer, al pasar el mocho, hubiese desteñido la pintura. Pero… ¿tanto?

Ella observó su desconcierto y pareció más sorprendida que él.

—¿No sabe lo que ha pasado?

—No.

La devota bajó la voz en tono confidencial.

—¡Un señor que se ha pegado un tiro! Aquí mismo, en la capilla. Ahí donde estaba usted hace un momento, frente al Cristo. —A pesar de la consternación que exhibía, era evidente que disfrutaba contándolo. Tras comprobar con satisfacción el impacto causado en su interlocutor, prosiguió con el relato—: Ha sido a las tres y media de la mañana. ¡Imagínese! —exclamó, incorporando una rica gesticulación de raigambre popular—. ¡Menudo disgusto! En la cabeza se ha disparado, el pobrecito. ¡Y ya ve que lo ha dejado todo perdido!

Joder. Entonces sí que es sangre.

—¿Era de por aquí?

—Bueno, más o menos... Llevaba muchos años fuera, pero aún venía mucho a esta capilla, a rezarle al Cristo. ¡Parecía un hombre muy devoto! ¡Pensar que se ha matado aquí mismo, delante de Él! —Se persignó—. Hoy en el pueblo no se habla de otra cosa.

Tomás recordó los corrillos de lugareños conversando en voz baja. Después contempló de nuevo el crucifijo preguntándose si la devota lo habría limpiado ya, pues de no ser así tal vez podía quedar sangre salpicada de la víctima mezclada con la del Cristo. Era una posibilidad macabramente poética; en cualquier caso, había una cuestión más importante.

¿Por qué iba a matarse alguien precisamente anoche, precisamente ante este Cristo?

—¿No ha venido la policía?

—¡Sí, claro!

—¿Y han dicho que había sido un suicidio?

—¡Pues hombre, naturalmente! ¿Qué otra cosa iba a ser? Pobrecillo... ¡Tenía usted que ver cómo estaba todo!

La mujer interrumpió su cháchara al oír cerrarse la puerta de la sacristía y, a continuación, unos pasos por el altar mayor. Con disimulo, estiró el cuello para fisgar lo que pasaba.

Tomás miró en su misma dirección. Un hombre de unos setenta años, todavía recio y con la desenvoltura de quien está acostumbrado a dar órdenes, cruzaba hacia la nave principal. Llevaba un vendaje discreto en la sien. Un metro detrás de él lo seguía un sacerdote sexagenario de aspecto sumiso. Su sotana desteñida contrastaba con las elegantes vestiduras en negro y escarlata que lucía el primero.

—¿Quién era ese? —preguntó Tomás.

—¡Un cardenal! Ha venido desde Italia en cuanto se ha enterado. Creo que se llama Del Valle, o De Blas... o algo así.

De ser un perro, Tomás hubiese estirado las orejas.

—¿No será Del Val?

—¡Justo!

Tomás frunció el ceño. Del Val, el cardenal cuyo nombre aparecía en los documentos. ¿Qué tipo de casualidad era aquella? El asunto del cronovisor, que hacía tan solo un minuto había descartado como un fraude, parecía reservar sorpresas.

—¿Y por qué ha venido el cardenal Del Val?

—Pues por lo del señor Weiss, claro. Es que era guardia suizo o algo así del Vaticano; bueno, estaba retirado.

—¿El señor Weiss es el hombre que se ha pegado el tiro?

—¡El mismo!

Mientras procesaba la información, Tomás vio salir a Del Val por la puerta lateral que daba al norte. Allí aguardaba por él una berlina negra. Era evidente que habían buscado un lugar discreto para aparcar, evitando la entrada principal; de ahí que no hubiese visto antes el vehículo. El cardenal parecía dar instrucciones al párroco, que asentía repetidamente con la cabeza.

Del Val, recordó, habría dejado el Enebro veinte años atrás.

Aunque uno nunca se retira de algo así; siempre quedan cabos sueltos.

Ello podía explicar la presencia del hombre de traje oscuro que aguardaba junto a la berlina. Moreno, pelo muy corto, unos cuarenta años, atlético. Se mantenía alerta, demasiado para ser un simple chófer. En realidad, guardaba un aire inequívoco de guardaespaldas. Y vale que un cardenal quizá no debería gozar del privilegio de un escolta, pero si era el exjefe del Enebro, ah… eso ya debía de ser otra historia.

Sí, el suyo es el inequívoco porte de un agente de seguridad, y si relajase esa mandíbula apretada y abriese la boca hablaría con un acento suizo, quizá de habla alemana, igual de inequívoco, aunque yo no lo haya oído nunca y no tenga ni puñetera idea de cómo debería sonar... ¿O sí?

—Ese señor, Weiss... ¿tenía unos sesenta años, era alto y cojeaba?

—¡Pues sí! —dijo la mujer—. ¿Lo conocía?

—Es posible. ¿Vivía en el pueblo?

—No. Estuvo casado con una de aquí; pero cuando ella murió, se marchó. ¡De eso hace ya muchos años, treinta o más! Eso sí, aún venía a menudo por la iglesia. Era muy devoto del Cristo.

—¿Rezaba ante esta imagen?

—¡Huy! ¡Y tanto que rezaba! A veces se pasaba horas ahí, de rodillas. —Señaló un banco situado en primera fila, directamente ante la imagen—. ¡Horas y horas! Y no me pregunte por qué. A mí es que ese Cristo me da... como mucho respeto... Que Dios me perdone, pero yo prefiero rezarle al san Lázaro que tenemos en el altar mayor.

La mujer se persignó de nuevo, con aire entre culpable y aprensivo, mientras miraba de reojo el crucifijo. Allí seguía aquella presencia ominosa, testigo incómodo de la conversación. Su ojo ardiente le devolvió a Tomás otra mirada llena de ira; la misma que habría dirigido a Weiss antes de que se volase la cabeza.

—Sí, es una imagen bien extraña —murmuró Tomás.

—De hecho, nada más verla —añadió ella—, el señor cardenal le ha insistido a don Anselmo en que debe retirarla de ahí. ¡Se ve que no le ha gustado nada!

—¿Ah, sí? ¿Entonces nunca había visto antes el crucifijo? ¿No sabía que existía?

—¿Y por qué iba a saberlo? ¡Ya me dirá usted, un cardenal, qué conocimiento va a tener de un pueblo perdido como este!

Tomás asintió con el gesto humilde de aquel a quien le hacen comprender algo evidente. La buena mujer era una mina de información; solo había que darle cuerda.

—Supongo que, para que un cardenal se haya desplazado hasta aquí, y más con esta urgencia, el señor Weiss no debía de ser un cualquiera —reflexionó con aire casual.

—Pues supongo que no... Es más, el señor cardenal nos ha pedido mirar por toda la iglesia, por si el pobre hombre ha dejado una cartera.

—¿Una cartera?

—Una cartera, un maletín, una carpeta... Ya sabe. Digo yo que serán papeles de ellos, del Vaticano. Cosas de la Iglesia, vaya. Pero nosotros no hemos encontrado nada.

En ese momento, Tomás bajó la vista y vio en el suelo la bola que un par de minutos antes había hecho de la fotografía del Proyecto Cronovisor. La recogió y la planchó como pudo antes de guardarla, junto al resto de los documentos, en la bolsa. Mientras, trató de ordenar en su mente los datos obtenidos.

Weiss había tenido los documentos en su poder. Sin duda, aún los llevaba encima cuando coincidieron en la tienda. Pero… ¿por qué había decidido pasárselos a él antes de morir?

Estaba hecho polvo, pero aún no había tomado la determinación de suicidarse. Eso fue a raíz de nuestro encuentro. ¿Por qué?

En su mente se abrió paso la imagen del rostro sobrecogido de Weiss observando de reojo la novela.

«¡Quien lo haya escrito ha visto de verdad a Dios! ¡Lo ha visto, como yo! ¡Y ha visto su ojo acusador al acecho, este mismo ojo! ¡Sabe que está condenado!».

Weiss había visto en Tomás a un compañero de viaje. La cuestión era: ¿a dónde conducía ese viaje? ¿Y por qué se había quitado de en medio? Rememoró la angustia de aquel hombre y se le presentó la imagen de Atlante dejándole el peso del mundo a Heracles. Sin embargo, algo le decía que no había malicia en la intención de Weiss: este tan solo había obedecido a lo que consideraba un guiño del destino; tan solo había abandonado para que Tomás pudiera llegar hasta el final, allá para adonde a él ya no le quedaban fuerzas.

Pensar en lo que ambos podían tener en común le perturbó el ánimo. La petaca en el bolsillo de la chaqueta, tan al alcance de la mano, se hizo notar.

Un trago nada más...

Sin embargo, se contuvo; sería mejor reservarlo para cuando se encontrase a solas. Además, la devota lo estaba observando fijamente. Parecía rumiar alguna idea en su cabeza.

—¿No será usted periodista? —preguntó por fin, con una repentina desconfianza. La preocupaba haber hablado demasiado.

—No —sonrió Tomás—; no se preocupe por eso.

La mujer lanzó rápidas miradas a la bolsa llena de documentos y a la cámara de fotos.

—Quiero decir que sí lo soy —rectificó él con naturalidad—; pero no vengo por el incidente del señor Weiss.

Fuera, se oyó arrancar y alejarse el coche de Del Val. Ahora el párroco había entrado en la iglesia y caminaba hacia ellos. Su cara al ver la cámara de fotos fue un poema.

—Don Anselmo, ¿verdad? —saludó Tomás, adelantándose a estrecharle la mano—. Ambrosio Abella, de Arte y Monumentos.

El cura mostraba desconcierto. Su apretón era flojo y Tomás le manejó la mano arriba y abajo como a una marioneta sin que él opusiera resistencia. Le pareció que tenía aspecto de hombre bueno y sencillo.

—¿Conoce la revista?

—Pues no...

—Ya —dijo, consiguiendo un aire condescendiente—. Sé que no es el mejor momento para usted, tras el incidente tan desgraciado que han sufrido... —Miró con gran comprensión al párroco, que se secaba el sudor de la calva con un pañuelo—. Pero si pudiera dedicarme unos minutos, me interesa mucho su crucifijo. Pensaba escribir un pequeño reportaje sobre él.

El rostro atribulado de don Anselmo reflejó una mezcla de alivio y resignación. Estaba claro que después de aquel acontecimiento no le apetecía hablar, y parecía alegrarse de saber que la intención de Tomás no era hacerle preguntas sobre el suicidio de Weiss. Sin duda, Del Val le había dado instrucciones para que guardase silencio.

—Bueno... Le ayudaré en lo que pueda. Para eso estamos —dijo con resignación cristiana.

—Se lo agradezco mucho. Entonces, dígame: ¿desde cuándo está aquí el crucifijo?

Don Anselmo elevó las cejas hacia la bóveda craneal, en un gesto que denotaba sorpresa por la dificultad de la pregunta.

—A ver... —musitó. Sus pupilas estaban tan hacia arriba que parecía que quisiera verse la calva—. Yo soy párroco desde septiembre del 66...

—Cuando hizo la comunión la hija de mi hermana, la más pequeña —apostilló la mujer, que no se había alejado un centímetro de ambos.

—Sí —confirmó vagamente el cura—, y el crucifijo lo instalamos poco después, cuando se hizo la reforma de la capilla.

—Ah, ¿todo esto fue cosa suya? —Tomás abarcó la capilla con un gesto; luego, contemplando de nuevo la llamativa decoración escarlata de las paredes, añadió—: Es usted un párroco muy vanguardista.

—No, no; yo no. Todo lo que usted ve fue un regalo de un benefactor anónimo. Se hizo a su gusto, no al mío. Yo no soy muy entendido...

—¿Cómo que anónimo? —clamó la mujer—. ¡Fue el señor Weiss, que en paz descanse! ¡Lo sabe todo el mundo!

El párroco la miró con ánimo algo encogido.

—Todo el mundo, no —puntualizó—. El señor Weiss era una persona modesta que no quería alardear de su generosidad. Debemos respetar su voluntad.

—¡Como si fuera un secreto que usted hasta le dio la llave de la iglesia, que no me la da ni a mí, que vengo todos los días a limpiar, para que pudiera entrar a rezar cuando le diera la gana! O si no, ¿cómo ha entrado esta noche? ¡A ver!

Don Anselmo esbozó una tímida sonrisa conciliadora.

—No se trata de secretos, sino de discreción, doña Anuncia.

—El señor Weiss tenía unos gustos artísticos muy personales —terció Tomás—, ¿no le parece? Alguien diría que arriesgados.

—Bueno, yo soy más clásico. Pero la capilla tenía goteras, humedades...; vamos, que pedía a gritos una reforma, así que no era cuestión de poner peros.

—¿Ni siquiera a un crucifijo tan peculiar?

—¡Qué quiere que le diga! Devoción en el pueblo no es que tenga mucha. De hecho —mintió—, estamos pensando en retirarlo. Pero el señor Weiss nos daba un donativo anual, que buena falta nos hacía.

—¡Ya podía dar, ya! —apuntó la devota—. Cuando murió su mujer —dijo dirigiéndose a Tomás—, heredó la casa y las propiedades que tenía en el pueblo y lo vendió todo. La capilla y la asignación anual las pagaría con ese dinero, digo yo. Vaya, con lo que no se gastaba en beber; porque el pobre hombre tenía esa desgracia de la bebida, ¿sabe usted?

—Caramba…—contestó él con semblante consternado.

Don Anselmo, algo enojado por la falta de discreción de doña Anuncia, le dirigió una mirada incómoda y nerviosa.

—Dígame —siguió Tomás, interesado—, ¿le contó el señor Weiss cuáles eran sus motivos para hacer una donación tan generosa?

—Pues ni idea. Él nunca lo dijo y yo no le pregunté. Supongo que fue por fervor religioso; era un hombre muy creyente.

Su curiosidad iba en aumento y deseaba saber más sobre aquella misteriosa donación, pero se suponía que estaba allí trabajando para una revista de arte e insistir en el asunto podría resultar raro. Además, intuyó que don Anselmo no mentía cuando afirmaba no conocer los motivos de Weiss; en cuanto a la devota, un auténtico nodo de comunicaciones del pueblo, no había abierto la boca al respecto, así que dio por hecho que no disponía de ningún cotilleo jugoso que aportar.

Mientras recapacitaba, reparó en un detalle al que antes no había prestado atención. Encima del crucifijo, grabada en letras doradas sobre el dosel, se leía una inscripción en latín: «ATTENDITE, POPULE MEUS, DOCTRINAM MEAM; INCLINATE AUREM VESTRAM IN VERBA ORIS MEI. APERIAM IN PARABOLIS OS MEUM, ELOQUAR ARCANA AETATIS ANTIQUIAE. QUANTA SPECTAVIMUS COGNOVIMUS EA».

—¿Puede traducirme ese texto? —le pidió al cura—. Tengo el latín oxidado.

—Es del salmo 68... —dijo don Anselmo, ajustándose las gafas—, aunque donde pone «spectavimus» debería poner «audivimus». Viene a decir: «Escucha, pueblo mío, mi enseñanza; presta oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca; hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos visto y entendido».

Tomás releyó el texto, intrigado. ¿Qué significaba aquello?

—¿Tiene alguna relación con la crucifixión?

—No, que yo sepa. No sé por qué lo pusieron ahí.

No parecía que don Anselmo pudiera ser de más ayuda, al menos por el momento. Solo quedaba una vía de investigación.

—Dígame, ¿quién fue el autor del crucifijo?

El buen sacerdote volvió a examinarse la cúpula del cráneo.

—Un escultor... ¿Cómo se llamaba...? —musitó, pensativo—. Con la edad me falla la memoria... Era el típico artista excéntrico, un poco engreído... Diseñó toda la reforma de la capilla, pero no me relacioné mucho con él. —Sus ojos se iluminaron de repente—. Espere; ahora que lo pienso, creo que dejó su firma.

Se acercó al pedestal en forma de cubo del crucifijo y pegó la nariz a él para examinarlo.

—Aquí está —anunció, señalando con el dedo una esquina del fondo.

La cuidadosa caligrafía, en unas letras mayúsculas cuyo peculiar diseño se inspiraba vagamente en el alfabeto hebreo, dibujaba un nombre ascendiendo en ángulo casi vertical: «MARCOS VITURRO».