Читать книгу Das Medaillon - Gina Mayer - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

4. Kapitel

Оглавление»Doch frage ich Sie und die ganze Welt nach einem Gattungsunterschiede zwischen dem Menschen und dem Affen, d.h. wie ihn die Grundsätze der Naturwissenschaft fordern. Ich kenne wahrlich keinen und wünschte nur, dass jemand mir nur einen einzigen nennen möchte. Hätte ich den Menschen einen Affen genannt oder umgekehrt, so hätte ich sämtliche Theologen hinter mir her; nach kunstgerechter Methode hätte ich es wohl gemusst.«

(Carl Linné in einem Brief an Johann Friedrich Gmelin, 1747)

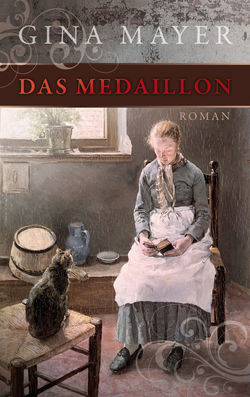

Dorothea reichte Traugott den letzten tropfenden Teller und er trocknete ihn ab und stellte ihn dann zu den anderen ins Regal. Während er die Schüssel mit dem Spülwasser wegbrachte, wischte sie mit dem nassen Lappen über den Tisch, fegen würde sie morgen früh, dachte sie, direkt nach dem Aufstehen. Jetzt würde sie in ihre Kammer gehen, obwohl es noch früh war, sie würde die Bibel oben auf ihr Kopfkissen legen und ihren Roman darunter, so dass sie das eine Buch über das andere schieben konnte, falls jemand hereinkam.

Kirschbaum hatte ihr die Ausgabe morgens auf den Schreibtisch gelegt, zum Aufschneiden und Vorbereiten für den Verleih, und später musste er bemerkt haben, wie sie verstohlen darin blätterte und las, jedenfalls war er ihr abends nachgelaufen, als sie die Bibliothek schon fast verlassen hatte, und hatte ihr das Buch in die Hand gedrückt.

»Sie haben Ihre Lektüre vergessen«, sagte er und lächelte und sie hatte genauso unbeschwert zurückgelächelt. Es war wieder wie früher zwischen ihnen, bevor sie die weinende Frau gesehen hatte.

Sie hatte beschlossen, dass es seine Sache war, womit er sein Geld verdiente, nicht ihr Problem, sie arbeitete gerne für ihn und sie aß gerne mit ihm und sie redete gerne mit ihm. Jetzt, da sie wieder miteinander redeten, schwieg sie sogar gerne mit ihm.

Dorothea nahm sich eine der Öllampen vom Küchenbord. Bevor sie sich in ihre eigene Kammer zurückzog, ging sie noch einmal in das Zimmer der Jungen. Es war erst kurz nach sieben Uhr, aber Hermann schlief schon, seine runde Wange leuchtete auf dem weißen Kopfkissen wie ein roter Apfel und sein Atem ging schnell, vielleicht träumte er etwas Aufregendes. Sie zog die Bettdecke fester um den kleinen Körper, dann ging sie in ihr Zimmer, seufzend vor Behagen zog sie sich zuerst die wollenen Strümpfe aus und dann den Rock und dann fuhr sie zusammen, weil es an die Tür klopfte. »Was ist denn, was gibt es?«

»Dorothea.« Ihr Vater öffnete die Tür einen Spalt und zog sie dann erschrocken wieder zu, als er sie im Unterkleid auf dem Bett sitzen sah.

»Was ist denn los?«, fragte sie halb ängstlich, halb ungeduldig.

»Wir haben Besuch«, hörte sie seine halblaute Stimme. »Der Pastor. Kleide dich an und komm in die Stube.«

Sie fühlte eine Welle von Ärger in sich hochsteigen, während des ganzen Abendessens hatte sie sich auf das Buch gefreut, es waren Novellen, aber nichts Romantisches, hatte Kirschbaum gesagt, sondern realistische Beschreibungen aus dem Leben kleiner Leute, die gerade durch ihre Wahrhaftigkeit ans Herz gingen. Die Leute von Seldwyla von Gottfried Keller. Das Buch war so neu, dass man die Druckfarbe noch riechen konnte, ein scharfer, fast ätzender Geruch, der einem durch und durch ging und den sie so sehr liebte.

»Wenn Ihnen der Grüne Heinrich gefallen hat, wird Ihnen dieses Werk auch gefallen«, hatte Kirschbaum noch hinzugefügt. Aber Dorothea hatte den Grünen Heinrich noch nicht gelesen und sie würde auch die Leute von Seldwyla nicht kennen lernen, wenn es so weiterging. Wenn sie immer nur abends heimlich lesen durfte und das auch nur dann, wenn nichts anderes anstand oder wenn der Pastor nicht plötzlich auftauchte, aus welchem Grund auch immer.

Sie zog die kratzenden Wollstrümpfe wieder über die Knie und den Rock darüber.

Pastor Kohlbrügge stand mit den Eltern und Traugott in der Stube, er hielt einen Hut in den Händen, von dessen breiter Krempe Regenwasser auf den Boden tropfte, auch die Schultern seines dunklen Mantels waren schwarz vor Nässe. Der Pastor war groß und hager und seine Größe wurde dadurch noch unterstrichen, dass Herr und Frau Leder ihre Köpfe gesenkt hielten. Die Erwachsenen unterhielten sich in einem leisen Ton, vielleicht war es auch nur Kohlbrügge, der sprach, Dorothea konnte nichts verstehen. In jedem Fall schien es heute einer seiner milden Tage zu sein, dachte sie erleichtert. Denn manchmal war der Pastor geduldig und sanft und väterlich, das waren die milden Tage, und manchmal durchbohrte er einen mit seinen Blicken, wenn man eine seiner Fragen nicht beantworten konnte, und brauste ganz plötzlich auf, ohne dass es einen Grund dafür gab. Das waren die furchtbaren Tage.

Dorothea wollte sich neben ihre Mutter stellen, aber dann klopfte es, und sie ging zur Tür,um sie zu öffnen.

Es war Rosalie, ganz offensichtlich war sie wie der Pastor in den Regen gekommen. Sie zog ihr triefendes Kopftuch vom Haar, die schwarzen Locken kringelten sich nass und schwer um ihr glänzendes Gesicht. »Störe ich?«, fragte sie, als sie Dorotheas Miene sah.

»Nein, nein«, sagte Dorothea. Ausgerechnet heute Abend musste Rosalie vorbeikommen, wo sie sich wochenlang nicht mehr hatte blicken lassen.

»Wer ist es denn?«, rief ihr Vater laut und ungehalten.

»Es ist Rosalie«, gab Dorothea zurück. Und leise zu Rosalie: »Der Pastor ist gerade gekommen.«

»Du meine Güte«, murmelte Rosalie. »Da will ich lieber ...«

»Lass sie in Gottes Namen eintreten und schließt die Tür, dass nicht die ganze Wärme nach draußen geht«, forderte sie ihre Mutter auf.

So stand Rosalie schließlich vor Kohlbrügge und er musterte sie nachdenklich, während Dorothea in die Kammer ging, um ein Handtuch zu holen. »Rosalia«, sagte er mit seinem kehligen holländischen Akzent, als wollte er sich den Namen für immer einprägen.

»Rosalie«, verbesserte ihn Rosalie. Sie war fast so groß wie der Pastor, und sie hielt den Kopf nicht gesenkt. »Ich bin Dorotheas Freundin, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ich war schon einige Male in Ihrer Kirche, obwohl wir eigentlich der reformierten Kirche angehören, mein Vater und ich.«

Zu viele Worte, viel zu viele Worte, dachte Dorothea, und sie wusste, dass ihre Eltern das Gleiche dachten, und Dr. Kohlbrügge schien ihre Meinung zu teilen, denn das winzige Lächeln, das seine Mundwinkel nach oben gezogen hatte, verschwand aus seinem Gesicht.

»So, so, der reformierten Kirche gehören Sie also an«, sagte er leise, fast betrübt. Dorothea wusste sofort, was in ihm vorging. Es verletzte ihn, dass Rosalie von ihrer Gemeinde als der reformierten Kirche sprach. Dabei war es doch gerade deshalb zum Bruch, zur Abspaltung gekommen, weil die Niederländisch-Reformierten die wahre reformierte Lehre hochhielten, ohne Konzession an den König und seine neue Gottesdienstordnung.

Rosalie nahm geistesabwesend das Handtuch in Empfang, das ihr Dorothea reichte, dann holte sie Luft, um etwas zu sagen, aber Herr Leder fiel ihr ins Wort.

»Es ist eine schlimme Sache mit der Separation«, meinte er. »Aber es war doch richtig und gerecht und es gab keine andere Möglichkeit, als diesen Schritt zu tun.«

Kohlbrügge nickte und fuhr sich mit der flachen Hand über die hohe Stirn. Eine unbehagliche Stille breitete sich im Raum aus. Rosalies Blick wanderte ratlos vom Pastor zu Herrn Leder und wieder zurück. Sie schien nach Worten zu suchen und Dorothea hoffte inbrünstig, dass sie keine finden würde.

»Nun«, meinte Pastor Kohlbrügge schließlich, »ich bin, wie schon gesagt, nur gekommen, um Ihnen meinen Dank auszusprechen für die erbauliche Andacht, an der teilzunehmen mir leider nicht vergönnt war.« Er gab ihnen allen die Hand, dem Vater und der Mutter, Dorothea und Traugott und schließlich auch Rosalie. »Ich freue mich, wenn Sie uns wieder einmal besuchen in unserer reformierten Kirche.«

»Auf Wiedersehen«, sagte Rosalie. Sonst sagte sie nichts, zur allgemeinen Erleichterung.

»Gottes Segen, Rosalie«, verabschiedete sich Dr. Kohlbrügge. Chottes Sejgen, Chosalie. Dann brachte Herr Leder ihn zur Tür.

»Bei diesem Wetter allein durch die Stadt zu laufen«, sagte Frau Leder zu Rosalie, als die beiden Männer nacheinander in der Dunkelheit des Hausflurs verschwunden waren. »Du musst den Verstand verloren haben. Nun trockne dich ab, bevor du dir hier den Tod holst.«

»Es sind doch nicht mehr als ein paar Meter von unserem Haus bis hierher«, meinte Rosalie, während sie sich gehorsam mit dem Handtuch übers Gesicht wischte und dann über die Haare rieb.

»Dennoch«, Frau Leder runzelte die Stirn. »Außerdem ist es stockdunkel. Traugott soll dich nachher zurückbegleiten.« Dorothea sah Traugott an, der neben der großen Rosalie noch schmächtiger wirkte als sonst. Er war immer schon klein gewesen, aber seit er mit dem Vater jeden Morgen in die Baumwollweberei in der Hofaue ging, schien er zu schrumpfen anstatt zu wachsen. Es war schwer vorstellbar, wie er Rosalie beschützen sollte, eher müsste sie ihn verteidigen.

»Es hat aufgehört zu regnen«, sagte Herr Leder, der wieder zurückgekommen war und ihre letzten Worte gehört hatte. »Und es ist spät. Traugott soll jetzt mit ihr gehen, er braucht seinen Schlaf.«

Er war verärgert, wahrscheinlich glaubte er, dass Pastor Kohlbrügge länger geblieben wäre, wenn Rosalie nicht dazwischengekommen wäre.

»Aber Tante Marthe, Dorothea kann doch mitkommen«, sagte Rosalie. »Sie kann bei uns schlafen, das Haus ist ja groß genug.«

Rosalie machte solche absonderlichen Vorschläge immer mit der größten Selbstverständlichkeit. Als wäre es ganz normal, dass zwei Mädchen mitten in stockfinsterer Nacht durch die Straßen liefen und die eine bei der anderen übernachtete, ohne dringenden Grund, nur weil ihnen nach ein bisschen Unterhaltung zumute war.

»Es kommt nicht in Frage«, beschloss Herr Leder sofort. Er erhob dabei nicht einmal die Stimme und seine Frau nickte, ernst und ein wenig bedauernd.

»Aber wenn ich dort schliefe, dann könnte ich morgen früh gleich Tobias’ Hustentropfen mitnehmen«, sagte Dorothea. »Dr. Kuhn hat bestimmt noch eine Flasche und das würde uns den Gang in die Apotheke ersparen ...« Und die Kosten für die Medizin ebenfalls, denn Kuhn überließ ihnen den Saft immer umsonst.

Frau Leder blickte ihren Mann an, der einen Moment lang schwieg und über den unausgesprochenen Teil des Satzes nachdachte und dann widerwillig nickte. »So geht denn in Gottes Namen«, sagte er.

Aus dem Kaminzimmer kamen Männerstimmen, ein tiefes Lachen und ein helleres. »Vater und Fuhlrott und dieser Apotheker«, sagte Rosalie leise.

»Du interessierst dich doch so sehr für ihre naturwissenschaftlichen Unterhaltungen«, meinte Dorothea, als sie in Rosalies Zimmer waren. »Warum bist du nicht dabei?«

Rosalie holte zuerst eine Wolldecke aus der Kammer und dann ein Kissen.

»Du schläfst bei mir«, sagte sie.

»Warum bist du zu uns gekommen?«, fragte Dorothea. »Wolltest du mir etwas erzählen?«

»Nein«, sagte Rosalie. »Doch. Ach, es ist so verworren.«

»Was?«

Rosalie schüttelte den Kopf. »Es ist dieser Apotheker«, sagte sie. »Seit er abends immer an den Treffen teilnimmt, mag ich nicht mehr dabei sein. Ich komme mir so überflüssig vor, so dumm, die einzige Frau ...«

»Aber das warst du doch vorher auch, die einzige Frau, meine ich.«

»Ja, aber jetzt ist es anders.«

»Und das liegt an diesem Minter?«

Rosalie zuckte mit den Schultern.

»Was hat er denn getan, dass du ihn so verabscheust?«, fragte Dorothea.

Da begann Rosalie zu weinen.

Rosalie weinte nicht oft, aber wenn sie einmal damit angefangen hatte, gab es kein Halten mehr. Ihre Tränen liefen über ihre Wangen und tropften von dort auf das Kopfkissen, das sie immer noch in den Händen hielt. Sie öffnete mehrmals den Mund, um etwas zu sagen, aber dann schloss sie ihn wieder und weinte weiter. Dorothea hörte ihr dabei zu, stumm und ratlos.

Dann erzählte Rosalie ihr von dem Ausflug ins Neandertal und was dort zwischen ihr und Minter geschehen war und Dorotheas Ratlosigkeit wandelte sich in Fassungslosigkeit. Was hatte Rosalie bloß für Ideen! Mit einem fremden Herrn aufs Land zu fahren, ohne dass ihr Vater davon wusste, und dann diese Sache mit der Höhle, in die sie eingestiegen waren. Jetzt sprach er nicht mehr mit ihr, dieser Minter. Dafür konnte es natürlich viele Gründe geben. Aber einer davon war zwingender und naheliegender und schlüssiger als die anderen.

»Er macht sich nichts aus mir«, sagte Rosalie mit einer Grabesstimme.

»Hat er dich umarmt oder du ihn?«, fragte Dorothea. »Unten in der Höhle.«

»Er ... hat den ersten Schritt getan.«

Zumindest das, dachte Dorothea erleichtert.

»Was meinst du?«, fragte Rosalie. Sie suchte in ihrer Schürzentasche nach einem Taschentuch und fand keines, bevor Dorothea ihr ihres geben konnte, hatte sie sich mit dem Ärmel über das Gesicht gewischt.

Dorothea zögerte. »Willst du ... würdest du ihn heiraten wollen?«, fragte sie dann.

Rosalie riss die Augen auf und starrte sie an. »Ihn heiraten? Was für eine Frage! Das ist doch ...« Ihr Blick glitt über Dorotheas Schulter hinweg. Im warmen Licht der Öllampe war ihr Gesicht wunderschön, trotz der verweinten Augen, der geschwollenen Nase. Ihre hohe, weiße Stirn, umrahmt von den immer noch feuchten, schwarzen Locken, die vollen Lippen, die glänzenden Augen.

»Ja«, sagte sie verwundert.

Dorothea senkte die Augen und schaute in die Flamme, wo sie am hellsten war. Sie fragte sich, was Rosalie von ihr erwartete. Dass sie ihr riet, was sie tun sollte? Sie hätte sich keine schlechtere Ratgeberin aussuchen können, Dorothea war noch nie verliebt gewesen, alles, was sie über solche Angelegenheiten wusste, hatte sie aus Büchern. Sie war sich nur sicher, dass ihr nicht gefiel, was Rosalie mit diesem Apotheker angefangen hatte, und die Vorstellung, dass sie ihn heiraten könnte, gefiel ihr noch weniger.

»Aber es ist ja ganz nutzlos«, sagte Rosalie, als habe sie ihre Gedanken gelesen. »Er spricht ja nicht einmal mehr mit mir. Er will mich nicht.«

»Vielleicht ... hat er eine andere?«, überlegte Dorothea laut.

»Aber wen?«, meinte Rosalie. »Er ist neu hier in Elberfeld, er kennt doch kaum jemanden.«

Dorothea zuckte mit den Achseln.

»Was soll ich tun?«

»NIchts«, sagte Dorothea schnell. »Du hast genug getan. Warte ab, warte einfach ab.«

»Wie lange?«, fragte Rosalie.

Dorothea gab keine Antwort. Das Gesicht des Apothekers tauchte plötzlich vor ihr auf, seine starken, ebenmäßigen Gesichtszüge, das lockige Haar. Einen Moment schwebte das Bild in ihrer Erinnerung, dann verschwand es wieder. Vielleicht war es ja das, was sie so mit Unbehagen erfüllte. Dass dieser Apotheker so schön war. Schön wie der Herr Jesus auf dem See Genezareth. Zu schön, um wahr zu sein.

Nach Weihnachten kam der Schnee. Dorothea konnte sich nicht erinnern, dass es jemals so kalt gewesen war. Sie ging mit dicken Wollsocken ins Bett und über dem Nachtkleid trug sie ein altes Hemd ihres Vaters, dessen Ärmel weit über ihre Hände fielen, und dennoch wachte sie nachts auf, weil es so kalt war. Sie sehnte sich nach einer Wärmflasche oder nach dem kleinen Hermann, der manchmal nachts zu ihr ins Bett kam, wenn ein böser Traum ihn weckte und er nicht mehr einschlafen konnte.

Aber in diesen eisigen Nächten kam er nicht, so lag sie allein in der Dunkelheit und spürte die Kälte in ihren Fingerspitzen, es war ein stechender und seltsamerweise heißer Schmerz. Sie dachte an die Handschuhe, die auf der anderen Seite des Raumes auf der Kommode lagen, aber um sie zu erreichen, hätte sie aus dem Bett steigen müssen. Nein, dachte sie und drehte sich auf den Bauch und schob die schmerzenden Finger unter ihren Körper, zwischen Matratze und Unterleib, wo sie sich langsam, ganz langsam erwärmten. Und so machte sie es von nun an jede Nacht, obwohl Diakon Rittershaus im Religionsunterricht gesagt hatte, dass die Hände unter der Bettdecke nichts verloren hätten.

Die Wohnung der Leders auf der Königsstraße war kalt, aber bei Tante Lioba hinter der Gathe war es noch viel kälter. Walpurga machte morgens Feuer und setzte Tantchen in ihren Lehnstuhl an den Ofen, aber Dorothea hatte den Verdacht, dass sie Lioba oft allein ließ, und dann stand die Alte auf und wanderte durch die drei Räume und verirrte sich dabei und fand ihren Platz am Ofen nicht mehr.

Mittags ging Dorothea jetzt immer in die Nordstadt und setzte sich eine Viertelstunde, zwanzig Minuten zu Tante Lioba, obwohl sie viel lieber mit Kirschbaum gegessen hätte, in seiner warmen Küche. Auch abends blieb sie länger bei ihr, manchmal kam sie später als Vater und Traugott nach Hause ins Luisenviertel. »Du tust wahrlich Gutes an der Tante«, sagte ihre Mutter voller Stolz und Dorothea senkte die Augen und war kurz davor, alles zu gestehen, aber dann tat sie es doch nicht.

Jeden Tag erschien ihr Tante Lioba ein wenig kleiner, ein wenig schwächer, ein wenig älter als am Tag zuvor. Aber je mehr sie an körperlicher Kraft verlor, desto mehr schienen ihre geistigen Fähigkeiten zurückzukehren. Sie erinnerte sich wieder öfter an Dinge, an Namen, Gesichter und Ereignisse, und manchmal brachte sie die einzelnen Erinnerungen sogar in einen sinnvollen Zusammenhang. Und das machte Dorothea Angst.

Denn wenn Tante Liobas Geist zurückkehrte, wenn ihre Verwirrung nachließ, dann würde sie auch merken, dass Dorothea sie betrog. Und früher oder später würde sie sie verraten. Ihre Eltern besuchten die Tante manchmal nach der Kirche, wie würden sie reagieren, wenn Lioba ihnen offenbarte, dass Dorothea nur zweimal am Tag bei ihr auftauchte? Würden sie alles auf die Verwirrtheit schieben oder würden sie misstrauisch werden? Und nachforschen?

Dorothea hasste sich selbst für diese Gedanken, aber sie wurde sie nicht los. Sie war so erschöpft und zerstreut in diesen Tagen, dass sie immer mehr Fehler machte. Sie füllte die Leihkarten falsch aus und steckte sie dann kopfüber in den Karteikasten zurück, sie ordnete Bücher unter dem Anfangsbuchstaben des Titels in die Regale ein, sie brachte alles durcheinander und war Kirschbaum keine Hilfe mehr. Aber er beklagte sich nie, sondern korrigierte stillschweigend alle ihre Irrtümer, wenn sie ihm auffielen, und das bemerkte sie, und sie schämte sich dafür.

»Wenn es etwas gäbe, womit ich Ihnen helfen könnte, so würde ich es gerne tun«, sagte er eines Mittags, als sie wieder in ihren Mantel schlüpfte, obwohl es aus dem Hinterzimmer so köstlich nach Essen roch und sie so hungrig war und der Weg in die Nordstadt so weit. Er war gerade aus der Küche nach vorn gekommen und lehnte an dem Schreibtisch, den er Dorothea am ersten Tag angeboten hatte. Sein Ton war ganz beiläufig und ruhig. Sie zögerte einen Moment, während ihre Finger fortfuhren, die Schute unter ihrem Kinn zusammenzubinden. Dann beschloss sie, sich ihm anzuvertrauen, nicht, weil sie wirklich Hilfe von ihm erwartete, sondern weil es ein Wink des Himmels war, eine Gelegenheit, ein bisschen mehr Wahrheit in ihr Leben zu bringen.

Als sie einmal zu reden begonnen hatte, konnte sie nicht mehr aufhören, sie erzählte alles, von Tante Liobas Verwirrtheit und von der Kälte in ihrem Haus, von Walpurga, die sich nicht richtig kümmerte, und ihren Eltern, die sich viel zu viel um alles kümmerten, und von ihrer eigenen Angst, dass alles zusammenbrechen könnte und ihre Lügen ans Licht kommen würden.

»Du liebe Zeit«, sagte er, als sie ihren Bericht beendet hatte. »Warum haben Sie mir das nicht schon früher erzählt?« Er klang dabei ehrlich verwundert, fast bestürzt, so dass auch sie sich unwillkürlich fragte, warum sie bloß so lange geschwiegen hatte.

»Es ist so, dass ich mich schäme«, sagte sie, mehr zu sich selbst als zu Kirschbaum.

Kirschbaum widersprach nicht, er nickte langsam und dann schob er seinen Stuhl zurück und erhob sich. »Dennoch begreife ich nicht, warum Sie nicht mehr mit mir essen.«

»Aber der Gang in die Nordstadt, das ist meine Mittagszeit, ich bleibe schon länger aus, als es vereinbart war ...« Sie brach ab, weil ihr bewusst wurde, dass sie und Kirschbaum nie irgendetwas vereinbart hatten, sie kam um acht, wenn die Leihbibliothek öffnete, und verließ sie abends um sechs oder um halb sieben.

»Fräulein Leder«, sagte Kirschbaum mit fester Stimme. »Ich muss Ihnen sagen, dass Ihre Arbeit in letzter Zeit wenig zufriedenstellend war. Sie waren zerstreut und unaufmerksam und die Gründe dafür kenne ich ja jetzt. Nun kann ich Ihnen die Sorge um Ihre Tante nicht abnehmen, genauso wenig wie Ihr schlechtes Gewissen. Aber zumindest gegen Ihren Hunger lässt sich etwas ausrichten. Ich fordere Sie deshalb auf, des Mittags mit mir zu essen, vor oder nach dem Besuch bei Ihrer Tante. Unter anderen Umständen können Sie nicht mehr bei mir arbeiten.«

Seine kleinen Hände mit den kurzen Fingern hielten sich an der Kante des Schreibtischs fest, auf seiner Stirn und an den Schläfen glitzerten winzige Schweißperlen.

»Nun?«, fragte er.

»Also gut«, sagte sie und zog den Hut wieder vom Kopf. »Was gibt es denn?«

Sie sprach den Segen und er hörte zu, dann begannen sie zu essen. Es gab dicke Bohnen mit Liebstöckel und wie immer schmeckte das Essen ganz anders als alles, was sie kannte. »Diese jüdische Küche ist köstlich«, sagte sie, als ihr Teller leer war.

»Es ist nicht koscher.« Er tat ihr noch ein paar Löffel auf. »Ich koche nicht nach den Vorschriften.«

»Es ist dennoch köstlich.« Sie zögerte einen Moment lang, ob sie ihn fragen sollte, was sie sich selbst schon so lange fragte. Es ist die Stunde der Wahrheit, dachte sie schließlich. »Sie haben sich wirklich ganz gelöst, von Ihrer Familie, von Ihrer Religion?«

Er nickte und kaute und schluckte. »Aber ich habe den gleichen Fehler gemacht wie Sie.«

»Welchen Fehler? Wovon sprechen Sie?«

»Ich habe mich versteckt, ich bin ausgewichen, ich habe gelogen. Lange, lange Zeit. Endlich kam es doch zum Bruch, aber dann habe ich nicht nur meine Familie verloren. Sondern auch mich selbst.«

Seine Familie, dachte sie. Meinte er damit Vater und Mutter oder Frau und Kinder? Sie musste wieder an die weinende Frau denken, die sie dieses eine Mal gesehen hatte und dann niemals wieder. Es waren auch sonst keine Besucher mehr erschienen. Wer war diese Frau gewesen?

»Fräulein Leder«, sagte er. »Hören Sie auf zu lügen.«

»Wenn ich die Wahrheit sage, kann ich nicht mehr hierher kommen. Mein Vater würde es niemals billigen, niemals!«

»Was würde geschehen, wenn er die Wahrheit wüsste?«

»Er würde mich einsperren. Er würde mich eher totschlagen als klein beizugeben.«

Kirschbaum nickte, als habe er genau diese Antwort erwartet. »Also warten Sie lieber ab, bis sich die Sache von selbst klärt. Bis Ihre Eltern Sie hier in der Bibliothek sehen oder ein Freund oder ein Bekannter. Und alles ans Licht kommt.«

»Meine Eltern kommen niemals zur Alten Freiheit und hier im Viertel haben wir kaum Bekannte.«

»Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht«, sagte Kirschbaum.

Sie fühlte sich plötzlich elend und wütend und ratlos, alles zur gleichen Zeit. Was wollte Kirschbaum von ihr? Was maßte er sich an? »Sie sind ein Mann, Sie können Ihren Weg gehen, Ihnen steht alles offen. Aber ich bin abhängig von den Meinen.« Ihre Stimme klang rau vor Erregung, sie griff nach ihrem Glas, um einen Schluck zu trinken, aber ihre Hand zitterte so, dass sie das Wasser beinahe verschüttet hätte. »Es ist nicht so, dass ich gerne lüge, ich hasse es vielmehr und verabscheue mich selbst dafür. Aber ich will hier sein, ich will es einfach!«

Bei den letzten Worten war sie laut geworden, sie kannte sich selbst nicht wieder, aber Kirschbaum schien weder überrascht noch befremdet oder gar empört über ihre Unbeherrschtheit.

Er sah sie nur an, ruhig und ernst, mit seinen schönen, braunen Augen, und plötzlich waren ihre Wut und ihre ganze selbstgerechte Empörung verschwunden. Ihr wurde bewusst, dass er recht hatte, mit dem, was er gesagt hatte: dass sie im Begriff war, sich selbst zu verlieren. Und gleichzeitig wusste sie, dass sie dennoch weitermachen würde, weil ihre Angst zu groß war, die Wahrheit zu sagen.

Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, dachte Dorothea.

Traugott hustete den halben Tag und die ganze Nacht. Die Arbeit in der Weberei bekommt ihm nicht, sagte Dorotheas Mutter. Sie verstand nicht, was ihr Vater antwortete, vermutlich sagte er, dass es keine Frage war, dass sie seinen Lohn bräuchten und er im Übrigen schon wieder auf die Beine käme. Aber Traugott kam nicht wieder auf die Beine, stattdessen begann er Blut zu spucken und Dorothea holte Dr. Kuhn, obwohl ihre Eltern die Heilung von Krankheiten sonst immer in die Hände des allmächtigen Gottes legten.

»Schwindsucht«, konstatierte Kuhn, während er sein Stethoskop von den Ohren zog. »Er braucht Ruhe, viel Ruhe, am besten Luftveränderung, die Berge oder das Meer, das wäre gut, ja, das würde ihn wiederherstellen.«

Herr Leder nickte verständnislos. »Kann man ihm denn nichts geben, das ihn wieder aufrichtet?«, fragte er dann.

Dr. Kuhn holte seinen Rezeptblock aus der Rocktasche und kritzelte darauf herum, in seiner großen, fahrigen Handschrift, dann riss er das Blatt schwungvoll ab und reichte es dem Vater. »Tropfen, die das Atmen erleichtern. Aber die Ruhe ist viel wichtiger, dass er mir nicht gleich in der nächsten oder übernächsten Woche in der Fabrik steht. Er muss sich ausheilen ...«

Er unterbrach sich und wie auf ein Stichwort setzte Traugott ein und begann zu husten, es klang rau und qualvoll wie eine Harke, die über einen Steinboden kratzt. Kuhn nahm das Stethoskop vom Hals und verstaute es in seiner bauchigen Tasche. Als er ging, reichte er allen die Hand, auch Dorothea, dabei wirkte er irritiert, als könne er sich nicht erinnern, bei welcher Gelegenheit er sie schon einmal gesehen hatte.

Am nächsten Morgen ging sie noch vor der Arbeit zur Apotheke am Heckweiher. Ihr Herz klopfte unwillkürlich schneller, als sie Minter hinter dem Ladentisch sah, dabei war es doch Rosalie, die in ihn verliebt war und nicht sie selbst. Sie erwartete nicht, dass er sich an sie erinnerte, wenn nicht einmal Dr. Kuhn sie einordnen konnte, obwohl sie die beste Freundin seiner Tochter war, würde der Apotheker sie bestimmt nicht wiedererkennen, und so war es auch. »Ich muss die Tropfen erst mischen«, sagte er, nachdem er das Rezept einige Sekunden lang stirnrunzelnd betrachtet hatte. »Wollen Sie warten oder später noch einmal wiederkommen?«

Sie wartete, es dauerte eine ganze Weile lang, weil zwischendurch immer Kundschaft kam, die er bedienen musste. Jedes Mal warf er ihr einen halb entschuldigenden, halb ängstlichen Blick zu, als erwartete er, dass sie sich empörte oder weglief.

»Vielen Dank für Ihre Geduld«, meinte er schließlich. Sie nahm einen frischen, ein wenig bitteren Geruch an ihm wahr, als er ihr die Flasche reichte, wahrscheinlich waren es die Ingredienzien der Medizin.

»Bitte«, sagte er, als sie sich fast schon abgewandt hatte. »Können Sie Rosalie etwas ausrichten?«

Er hatte sie also doch erkannt. Und nun wollte er, dass sie die Vermittlerin spielte, die Kupplerin, die die Dinge zwischen ihm und Rosalie wieder ins Lot brachte. Nein, hätte sie am liebsten gerufen. Nein, sie würde nichts ausrichten.

»Sicher«, sagte sie stattdessen.

»Sagen Sie ihr, es tut mir leid. Sagen Sie ihr, ich muss sie sprechen.«

Sie nickte kurz und dann drehte sie sich um.

Seit Tobias morgens Wasserholen ging, traf Dorothea Rosalie nicht mehr täglich. Sie musste also abends bei ihr vorbeigehen, aber an diesem Abend war es bereits zu spät. Am nächsten Abend regnete es wie aus Kübeln und am Abend danach war Bibelandacht bei den Ostermanns und so verging ein Tag nach dem anderen, ohne dass Dorothea Minters Botschaft ausrichtete. Dabei war sie sich sicher, dass Rosalie den ganzen Tag an den Apotheker dachte und dass sie nachts gerne von ihm geträumt hätte, was aber vermutlich nicht geschah, denn man träumt nur sehr selten von Dingen, die man sich ersehnt, und viel zu oft von dem, was man lieber vergessen will.

Dorothea zum Beispiel träumte eine Woche, nachdem sie in der Apotheke gewesen war, von Minter. Sie war auf dem Weg in die Nordstadt, als er ihr begegnete. Er fragte sie nichts, er schaute sie einfach nur an. Schließlich wachte sie schweißgebadet auf und überlegte, ob sie jetzt gleich, mitten in der Nacht, aufstehen und zu Rosalie laufen sollte, um ihr alles zu beichten.

Am nächsten Morgen ging sie auf dem Weg zur Bibliothek bei ihr vorbei. Vor dem Haus stieß sie fast mit Dr. Kuhn zusammen, der mit seinem Arztkoffer in der Hand die Stufen hinuntereilte.

»Rosalie ist nicht zu Hause, sie wird auf dem Markt sein«, sagte er und lief weiter, doch dann drehte er sich noch einmal zu ihr um. »Wie geht’s dem Bruder?«

Dorothea zuckte mit den Schultern. Nicht gut, Traugott spuckte zwar kein Blut mehr, aber er hustete noch genauso wie vor zwei Wochen und dennoch war er heute Morgen wieder mit dem Vater in die Hofaue gegangen, aber das wollte sie dem Doktor nicht sagen.

»Schön ausruhen soll er sich, gut auskurieren!«, rief Kuhn, seine Stimme dröhnte über die ganze Straße. »Luftveränderung wäre das Beste«, rief er, dabei hob er die Hand und winkte ihr zu, aber vielleicht winkte er auch nach der Droschke, die gerade oben in die Laurentiusstraße einbog.

Sie nahm sich vor, am Abend nur ganz kurz bei Tante Lioba zu bleiben und danach zu Rosalie zu gehen, aber dann kam alles ganz anders. Am Vormittag, kurz nach zehn, stand plötzlich Walpurga zwischen den Bücherregalen. Dorothea erkannte sie zuerst gar nicht, weil sie einfach nicht hierhin gehörte. Dann sah sie, dass Walpurgas Augen rot und geschwollen waren vom Weinen.

»Mein gutes, liebes Fräulein Dorothea«, rief sie mit zitternder Stimme und tupfte sich mit einem zerknüllten Taschentuch die glänzende Nase.

Dorothea spürte, wie ihr von einer Sekunde zur anderen schwindlig wurde vor Angst, und sie war dankbar, dass plötzlich Kirschbaum da war, der sie sanft berührte und zu einem Stuhl führte, auf den sie sich setzen konnte.