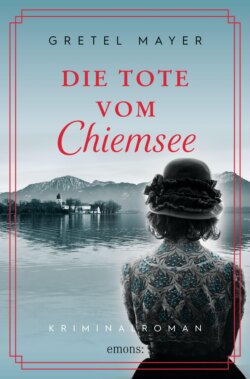

Читать книгу Die Tote vom Chiemsee - Gretel Mayer - Страница 6

1

Оглавление»Jetzt geht’s langsam dem Ende zu. Es wird Zeit, dass i aufn Gottesacker umzieh«, meinte die alte Michelbergerin. Böse Zungen nannten sie auch »die Dorfratschn«, denn bis vor Kurzem hatte sie unablässig und sehr zuverlässig das ganze Dorf mit Gerüchten und Neuigkeiten versorgt. Seit dem Frühjahr jedoch wollten die Beine nicht mehr, und sie saß, versorgt von den Nachbarinnen, nur noch in ihrem alten Sessel am Fenster. Sie achtete sehr darauf, dass dieser an genau der richtigen Stelle stand, denn dann konnte sie über ihren kleinen Bauerngarten vor dem Haus auf die angrenzende Wiese und die Dächer der zum Chiemsee hin liegenden Höfe und Häuser blicken. Rechts davon glitzerte sogar ein kleines Stück des Sees, worauf sie keinesfalls verzichten wollte, genauso wenig wie auf die Chiemgauer Berge im Hintergrund, mit denen sie ihr langes Leben verbracht hatte. Manchmal zeigten sie sich sanft grün und blau und lagen im Dunst, dann wieder schien es, als könnte man danach greifen; in den harten Wintern waren sie schneebedeckt bis in die Täler und in den heißen Sommern oft von drohend schwarzen Wolken umhüllt, die zumeist die gefürchteten Chiemsee-Gewitter mit sich brachten.

Aber der früher so flinke und helle Kopf der Michelbergerin war müde geworden. Immer häufiger nickte sie ein und träumte von ihren längst verstorbenen Eltern und Schwestern und vom Julius Bergleitner, der die große Liebe ihres Lebens gewesen war, der sie aber verschmäht und sich für eine andere entschieden hatte. Viele Jahrzehnte war das jetzt her, doch ihr Herz hatte nie aufgehört zu schmerzen, und so war sie halt eine alte Jungfer geworden. Zwischendurch aber wurde sie für kurze Zeit wieder hellwach, nahm einen Schluck von ihrem Dünnbier und verfolgte das Geschehen vor dem Fenster.

Mitte September war es dann so weit. Die Schneiderlisl, die ihr eine Suppe bringen wollte, fand sie leblos in ihrem Sessel, und der Doktor aus Breitbrunn konnte ihr einen friedlichen Tod bescheinigen. Bei ihrem Begräbnis war fast das ganze Dorf zugegen, und in der Kirche, die die Michelbergerin immer geputzt und mit frischen Blumen versorgt hatte, und auf dem Friedhof, wo sie stets die verlassenen Gräber gepflegt hatte, drängten sich die Menschen. Der Pfarrer Grimsler hielt eine bewegende Trauerandacht, die alten Nachbarinnen der Michelbergerin beteten ein »Gegrüßet seist du, Maria« nach dem anderen, und der Frauenchor sang.

Fast alle Einwohner der kleinen Chiemsee-Gemeinde waren gekommen, auch die größten Bauern der Gegend, der junge Riedingerbauer mit seiner hochschwangeren Frau Luise, der Huberbauer mit seinen Kindern und dem altgedienten Knecht Xaver und der Meierhoferbauer mit seiner ebenfalls schwangeren Frau Annamirl.

In vorderster Reihe neben dem Seewirt und dem Lehrer stand der frischgebackene Wachtmeister Gustav Fanderl, von allen im Dorf nur »der Fanderl« genannt, mit seiner Frau Therese, daneben der alte Hauptwachtmeister Hofer, der sich seit einem Jahr in Pension befand.

Etwas abseits hielt sich der Fritz Bergleitner, Sohn des von der Michelbergerin einst so geliebten Julius Bergleitner. Er trug eine Sonnenblume in der Hand und hatte tatsächlich ein wenig feuchte Augen. Die anwesenden Dörfler nickten ihm zwar alle kurz zu, hielten aber Abstand zu ihm. Fritz war wegen seiner immer noch aufrecht zur Schau getragenen kommunistischen Gesinnung ein Außenseiter in der Dorfgemeinschaft und wurde zumeist nur »der Rote« genannt.

»Der muss schwer aufpassen, dass er ned eines Tages in Dachau landet«, meinten viele der Dorfbewohner.

Eine unsäglich bleierne Schwüle lag über dem Friedhof, die kräftige, stechende Mittagssonne war hinter einer dichten Dunstschicht verschwunden, der See, den man vom Friedhof aus gut sehen konnte, lag graublau und bewegungslos, und die Berge wirkten dunkel und drohend. Die beiden Hochschwangeren und auch die alten Freundinnen der Verstorbenen atmeten schwer, und der Knecht Xaver murmelte wie schon so oft in seinem Leben: »Des wird a besonders schwers Septembergewitter. Ich sag ja immer, die können’s in sich haben.«

Dass es dann aber derart schauerlich werden sollte, ahnte an diesem Nachmittag noch keiner der Anwesenden.

Nachdem fast alle Trauergäste den Friedhof schon verlassen hatten, kam der Bestatter Freudinger und steckte ein schlichtes Holzkreuz mit der Inschrift »Heidemarie Michelberger 1849–1933« auf den Grabhügel.

Etwa um Mitternacht, die alte Michelbergerin war gerade einige Stunden unter der Erde, kam plötzlich wie aus dem Nichts ein starker Sturm auf. Das alte Gebälk des Klosters auf der Fraueninsel ächzte, die Fensterläden schlugen schwer, und fast alle Nonnen wurden schon lange vor der Laudes aus dem Schlaf gerissen. Die beiden Novizinnen Hilda und Sophie standen schlaftrunken am Fenster ihrer Kammer und betrachteten die hohen, gischtgekrönten Wellen des Chiemsees, die heftig donnernd an den nahen Dampfersteg schlugen. Es war pechschwarze Nacht, nur über den gegenüberliegenden Bergen zog sich ein gespenstischer schwarz-gelber Lichtstreifen von der Kampenwand bis zum Hochfelln und Hochgern. Die seltsame Erscheinung wölbte sich langsam und drohend auf den See und die Fraueninsel zu und schob eine riesige dunkle Wolkenwand wie eine Riesenwalze vor sich her. Ein paar heftig knallende Donnerschläge waren zu hören.

Hilda deutete mit ihrer kräftigen, derben Bauernhand hinaus zum See. »Sophie, schau doch mal, es schneit, jetzt im September.«

Und tatsächlich entlud die schwarze Wolke ein heftiges Flockengewirbel über den See und die Insel. In kürzester Zeit lag eine dichte Schneedecke über dem Klostergarten, in dem die beiden Novizinnen noch am Tag zuvor bei kräftiger Mittagssonne Unkraut gejätet hatten.

Hilda wandte sich zu Sophie um, die bewegungslos am Fenster stand und in das tobende Herbstgewitter hinausstarrte. »Wo ist denn eigentlich die Flora? Sie müsste von dem ganzen Getöse doch auch aufgewacht sein«, fragte sie.

Über den Buchten des Sees jenseits der Insel wütete der Sturm nicht ganz so stark wie draußen auf dem Weitsee, doch auch hier peitschten die Wellen heftig polternd in den Schilfgürtel. Das dunkle Bündel, das schon seit geraumer Zeit von der Insel herübertrieb, verfing sich nun zwischen Steinen und Schilf im flachen Wasser der Bucht.

Plötzlich rissen für kurze Zeit die Wolken auf, und das fahle Licht des untergehenden Mondes verriet ganz deutlich, dass es eine menschliche Gestalt war, die da im Tanz der Schneeflocken an den Uferrand gespült worden war. Unschicklich, ja fast obszön hatten die Wellen das dunkle Gewand bis über die Oberschenkel der jungen Frau hochgeschoben, und weiße Flocken fielen auf makellos schlanke schneeweiße Beine. Wirre dunkle, tangverklebte Locken umrahmten ein schmales, fast noch kindliches Gesicht.

»Bei dem Wetter wirst doch heut nicht nausfahrn?«, fragte die Burgerin ihren Mann, als sich der Fischermeister wie jeden Morgen zur Ausfahrt bereitmachte.

»Doch, wenigstens nach den Reusen muss ich schauen«, brummelte er unwillig, trank noch einen Schluck von seinem Malzkaffee und steckte sich die Pfeife an. Dann verschwand er, und die Burgerin beschloss, noch einmal für eine halbe Stunde in ihr warmes Bett zurückzukehren. Bei Wetterwechsel taten ihr die Knochen immer besonders weh.

Sie musste wohl noch einmal für kurze Zeit eingeschlafen sein und schrak deshalb mit klopfendem Herzen hoch, als jemand heftig an ihrer Schulter rüttelte.

»Da liegt eine draußen im Schilf, da, wo’s zur Bucht einigeht«, vernahm sie die atemlose Stimme ihres Mannes. Schnee lag auf seinen Schultern, Mantel und Stiefel waren tropfnass. »Ich hab sie aufs Ufer zogn. Die is tot.«

Die Burgerin sprang so rasch aus dem Bett, dass sie sofort wieder jeden einzelnen ihrer alten Knochen spürte. »I lauf glei los und hol den Fanderl!«, rief sie und zog ihren derben Wollmantel direkt über das Nachthemd. »Schenk dir dawei a Zwetschgenwasser ein, des hilft!«

Nicht einmal eine halbe Stunde später stand der junge Gustav Fanderl frierend und durchnässt vor dem Fund des Fischermeisters Burger. Er war vor Kurzem vom Wachtmeister zur Anstellung zum bestallten Wachtmeister befördert worden und seit einigen Monaten allein für die nahe gelegene kleine Chiemsee-Gemeinde zuständig.

Der stark fallende Schnee hatte die Gestalt mittlerweile wie mit einem weißen Laken fast vollständig zugedeckt, doch die dunklen, starren Augen des Mädchens blickten noch immer erstaunt in den Himmel.

Fanderl beugte sich hinab zu der Toten. Am Haaransatz und über dem rechten Ohr war das wirre Haar stark blutverkrustet und der Schädel der Toten heftig eingedrückt. Es war eindeutig, dass diese Verletzungen von einem oder mehreren kräftigen Schlägen herrührten. Das bestätigte auch kurze Zeit später der hinzugekommene Arzt aus Breitbrunn, der, obwohl er stark erkältet war und ständig nieste, seine Arbeit ruhig und sorgfältig verrichtete. Dabei schüttelte er aber immer wieder den Kopf und meinte: »So ein hübsches junges Madl kann man doch nicht einfach so totschlagen!«

Stichwortartig redete er weiter: »Tod durch Fremdeinwirkung … starke Schläge … vermutlich Stein … nicht ertrunken … kein Wasser in der Lunge … Todeszeitpunkt schwierig zu ermitteln … wahrscheinlich vor sechs bis acht Stunden … Die muss in die Rechtsmedizin Rosenheim, Fanderl!«

Fanderl kannte im Ort jeden Einwohner, jeden Stein und jeden Dachziegel. Er war hier geboren und aufgewachsen und lebte mit seiner Frau Therese, seinem kleinen Sohn und seiner Mutter etwas außerhalb des Dorfs im alten Forstmeisterhaus. In seiner Kindheit und Jugend hatten ihn die anderen wegen seiner geringen Körpergröße und Magerkeit oft als »Grischperl« gehänselt, doch mit seiner Schlauheit und seinem Charme hatte er immer schon viel ausgleichen können. Mittlerweile war ein »gschtandner«, gut aussehender Mann mit gepflegtem Bart aus ihm geworden, der als Wachtmeister im Ort voll anerkannt war.

Dass die Tote keine Ortsansässige war, hatte Fanderl sofort gesehen.

Wär gut, wenn jetzt der Hofer da wär oder besser noch der Benedikt, dachte Fanderl. Doch der Hofer, sein früherer Chef, war seit einem Jahr im Ruhestand, und Benedikt von Lindgruber, der geschätzte Münchner Kollege und Freund, mit dem er vor drei Jahren beim Fall um den Chiemseemaler Sachrang so erfolgreich zusammengearbeitet hatte, befand sich in den Flitterwochen.

Hier im kalten Schneetreiben, mit durchnässten Schuhen und klammen Fingern, erschien es dem Fanderl wie ein Traum, dass er vor nicht einmal einer Woche mit seiner Frau Therese bei strahlendem Spätsommerwetter jubelnd und Blüten werfend vor der Münchner Theatinerkirche gestanden hatte, wo Benedikt und seine Franzi, eine der bekanntesten Hutmacherinnen Münchens, getraut worden waren.

»Die kommt von drübn«, meinte der Fischermeister Burger, auf die Tote weisend, und Fanderl konnte ganz deutlich seine Schnapsfahne riechen. »Des is die Junge aus München, die Flora, die war doch immer zum Einkaufen und für d’Post herüben.«

»Fahr nüber zum Kloster, Burger, und gib Bescheid«, trug ihm der Fanderl auf, und der Burger entfernte sich bereitwillig, sichtlich erleichtert, dass er diesen grausigen Ort endlich hinter sich lassen konnte.

Zwei Stunden später, es schneite und stürmte weiterhin heftig und die Tote war mittlerweile schon unterwegs nach Rosenheim zur Gerichtlichen Medizin, fand der Fanderl kurz Zeit, zum Frühstück nach Hause zu gehen. Therese empfing ihn noch schlafwarm im Morgenmantel, schlang die vollen weißen Arme um seinen Hals und küsste ihn auf den Mund.

»Ich hab uns an echten Kaffee gemacht, an starken«, sagte sie. »Ich kann auch einen brauchen, der Korbinian war so unruhig heut Nacht. Der kriegt sicher seinen nächsten Zahn.«

»Danke, meine liebe Polizistenfrau«, erwiderte Fanderl, küsste sie auf den Haaransatz und warf, bevor er sich dem Kaffee zuwandte, einen liebevollen Blick in das Bettchen seines nun fest schlafenden Sohnes.

Dann rief er Oberamtsrat Dreissiger, seinen Chef in Rosenheim, an, um Bericht zu erstatten und um Unterstützung durch die Rosenheimer Kollegen vom »Mord« zu bitten. Doch der Dreissiger seufzte schwer und teilte ihm mit, dass zwei Drittel der Rosenheimer Kollegen an einer hartnäckigen Darmgrippe litten.

Fanderl konnte es nicht fassen, schon beim letzten Fall hatten ihn die Rosenheimer im Stich gelassen. Wenn damals nicht der Benedikt aus München gekommen wäre, er wäre hoffnungslos verloren gewesen!

»Ich werd sehen, was ich machen kann«, versprach der Dreissiger. »Vielleicht kann der Huber aus Landshut kommen … oder wie wär’s denn wieder mit dem von Lindgruber aus München? Mit dem haben S’ doch beim letzten Fall so gut zusammengearbeitet!«

»Der ist in den Flitterwochen, den können wir vergessen«, antwortete Fanderl.

Der Dreissiger versprach, sich umgehend zu melden, machte aber einen etwas ratlosen Eindruck.

»Jetzt komm ich um die Gerichtliche Medizin in Rosenheim wohl nicht mehr herum«, meinte Fanderl schaudernd zu Therese und dachte an den Fall vor drei Jahren. Damals hatte er sich gerade noch vor der Leichenschau drücken können.

»Schenk dir vorher a Zwetschgenwasser ein, das hilft!«, empfahl ihm die Therese besorgt.

Unterdessen telefonierte der Dreissiger hektisch durch die Gegend. Da der Huber aus Landshut unabkömmlich war, rief er in München an und gelangte prompt zum neuen Chef des »Mord«, einem gewissen Paschke aus Berlin. Er hatte schon gehört, dass das ein Hundertprozentiger war, der in München ein strenges Regiment eingeführt hatte.

»Heil Hitler, werter Herr Kollege«, dröhnte Paschke aus dem Apparat. »Eine Mordermittlung am Chiemsee? Aber das ist doch klar, wen wir da schicken. Den von Lindgruber. Der kommt schließlich von da. Flitterwochen? Na ja, ist schon bitter, aber der Dienst geht doch selbstverständlich vor! Wissen Sie, ich überlege gerade, ob ich Ihnen den von Lindgruber nicht für unbestimmte Zeit ausleihe. Sie haben ja ständig Personalengpass, nicht wahr! Ein fähiger Kollege, etwas eigenwillig, politisch noch nicht ganz auf der Linie. Aber das kriegen Sie mit Ihrer großen Erfahrung schon noch hin. Ja, gut, das muss natürlich erst den amtlichen Weg gehen, aber da sehe ich keine Schwierigkeiten. Ich habe da ein paar sehr gute Verbindungen. Jedenfalls gebe ich dem von Lindgruber Anweisung, sich sofort in diesem Dörfchen bei dem jungen Kollegen einzufinden. Heil Hitler, schönen Tag noch, Herr Kollege.«

Der Dreissiger in Rosenheim war äußerst zufrieden, und der Paschke in München rieb sich die Hände. Jetzt hatte er ihn vorerst mal los, diesen von Lindgruber. Er wäre ihm ja in der Vergangenheit gern schon viel mehr auf die Füße getreten, diesem eigensinnigen Menschen, der immer eigene Wege ging, sich um die Anweisungen seines Vorgesetzten in keinster Weise scherte und immer noch kein Parteimitglied war. Doch der Polizeipräsident höchstpersönlich hatte ihn gebeten, bei dem Mann etwas rücksichtsvoller zu verfahren. Schließlich sei dessen verstorbener Vater einstmals einer der bedeutendsten Staatsanwälte Bayerns gewesen, und die Familie von Lindgruber, obwohl nicht mehr sehr wohlhabend, genieße einen äußerst guten Ruf.

So erhielt Fanderl kurze Zeit später Nachricht aus Rosenheim, und obwohl ihm der Benedikt und natürlich auch die Franzi sehr leidtaten, war er ungeheuer erleichtert.

Schon morgen sollte der geschätzte Kollege und Freund seinen Dienst antreten.