Читать книгу Sittes Welt - Группа авторов - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

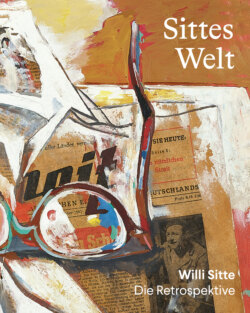

Willi Sitte und das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg

ОглавлениеEs blieb aber nicht beim sezierenden Blick auf Werke und Personalstile. Der Bilderstreit beleuchtete ebenso die persönlichen Haltungsmodelle und Lebensformen der Künstler – Umstände, die anderswo kaum an die Öffentlichkeit gelangen. Hier waren es vor allem die Haltung zur SED und die Frage nach einer möglichen Kollaboration mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS), die im Fokus des Interesses standen. In vielen DDR-Städten kursierten in den Kunstszenen privat erstellte Listen Inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit. Das dadurch nun sichtbare Maß von Denunziation führte anfangs zu eruptiven Täter-Opfer-Konstellationen, auch zu Fehlverdächtigungen, bis in den 2000er Jahren eine Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten entstand, die sich in abschließender Gründlichkeit, leider aber oft monokausal diesem Thema zuwandten.21 Einen angemessenen Weg beschritt dabei der hallesche Kunsthistoriker und Wegbegleiter Willi Sittes, Wolfgang Hütt (1925–2019), der in jahrelanger Hinwendung zum überlieferten Aktenmaterial des MfS die Verstrickungen von Kunst und Macht im Bezirk Halle (Saale) akribisch untersuchte.22 Die erhobenen Tatbestände wurden einerseits als Belege für eine erwiesene „Staatsnähe“ oder „Staatsferne“ der Künstler genommen, andererseits beeinflussten diese Diskussionen die künstlerische Wertschätzung und veränderte das Wissen um privates Geschehen den Blick auf die Bildwelten. Insofern verwundert es nicht, dass gerade Willi Sitte, dessen „konstitutive Widersprüchlichkeit“ als Maler und Funktionär auch zum Thema dieser Retrospektive beigetragen hat, zu einem exemplarischen Fall des Bilderstreites werden konnte.

Im Konflikt um eine seit Mitte der 1990er Jahre im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg vorbereitete, dann vom Museum verschobene und schließlich durch den Künstler abgesagte Ausstellung stand vor allem die Karriere des „Staatskünstlers“ Willi Sitte im Vordergrund. Wie bereits in der heftigen Debatte um die Einbeziehung von Bernhard Heisig in die künstlerische Gestaltung des Reichstagsgebäudes 1997/9823 ging es dabei um die Frage, wie das Agieren der Großkünstler in der DDR – insbesondere ihr enges Verhältnis zur SED sowie die aktive Übernahme politischer Ämter und Funktionen – hinsichtlich ihrer Akzeptanz im öffentlichen Kunstbetrieb des wiedervereinigten Deutschlands zu bewerten sei. In exemplarischer (und in einer für den gesamten deutsch-deutschen Bilderstreit wohl auch einzigartigen) Schärfe wurde dabei die Biografie Willi Sittes zum Gegenstand einer mitunter hitzig geführten Auseinandersetzung über die Verstrickung des Künstlers in die Machtstrukturen des untergegangenen Staats.24

Vordergründig ging es bei dem Streit um Willi Sitte um eine vom Oberkonservator Claus Pese (* 1947) im renommierten Deutschen Kunstarchiv des Germanischen Nationalmuseums vorbereitete Willi-Sitte-Ausstellung. Diese sollte in der Reihe „Werke und Dokumente“ gezeigt werden. Ihr Zustandekommen war Vertragsgegenstand bei der Überlassung des archivarischen Vorlasses des Künstlers, des Fonds Willi Sitte (der heute seinen schriftlichen Nachlass bildet), an das Archiv des Hauses gewesen und dem Künstler für das Jahr seines 80. Geburtstags, 2001, formlos zugesagt worden. Der Verwaltungsrat des Museums verschob jedoch das Projekt und mahnte zunächst eine Klärung der gegen Willi Sitte in verschiedenen Publikationen erhobenen Vorwürfe an. Angesichts dieser Entscheidung sagte der brüskierte Künstler eine Ausstellung mit seinen Werken endgültig ab. Im Juni 2001 fand schließlich die vom Verwaltungsrat angeregte Tagung zur Person des Künstlers und Funktionärs statt. Das Symposium selbst konnte in sachlicher Atmosphäre durch die Analyse des Einzelfalls sowie die Kontextualisierung der Handlungsspielräume des Künstlerfunktionärs zur Erhellung der Rolle von Willi Sitte beitragen.25 Im Anschluss sorgte 2003 die Tagung „Bilderstreit“ auf Schloss Neuhardenberg für eine erste Entschärfung des Konfliktes.26

9 Blick in das Gemäldedepot des Staatlichen Museums Meiningen mit Willi Sittes Landsauna (1986/87), 2010, Foto: Andreas Kämper

Der eingangs erwähnte Dresdner Bilderstreit 2017/18 kann gewissermaßen als das Satyrspiel in der langlebigen Tragödie des Umgangs mit der ostdeutschen Kunst verstanden werden. Hier wurde verdeutlicht, dass der seit der Wiedervereinigung schwelende Bilderstreit um die Akzeptanz jener Kunst aus dem Osten im wiedervereinigten Deutschland eben nicht nur Schmähungen und bittere Kränkungen erzeugt hatte; in seinem Prozess war es ebenso zu einer unter Schmerzen erlangten Diagnose gekommen, nämlich der, dass jene beiden oft als verfeindet und unvereinbar dargestellten deutschen Kunstentwicklungen in Ost und West integrative Teile einer gemeinsamen, noch zu entwerfenden Kunstgeschichte sind. Es wird aber viel davon abhängen, ob die überfällige Neubewertung der ostdeutschen Kunst im Prozess eines notwendigen Dialogs auf Augenhöhe unter dem Label eines untergegangenen Staats oder aus der Perspektive auf eine produktive Kunstlandschaft erfolgt.27

1 — Gerhard Charles Rump: Arbeiterhelden am Maschendrahtzaun, in: Die Welt, 11.01.2000.

2 — Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale): Wege der Moderne. Kunst in der SBZ/DDR, Faltblatt zur Sammlungspräsentation, Halle (Saale) 2021.

3 — Zit. n. Dorit Litt: Im Sog der Moderne. Hallesche Malerei zwischen 1945 und 1949, in: Im Spannungsfeld der Moderne. Zehn Maler aus Halle, hrsg. v. Dorit Litt und Katja Schneider, Ausst.-Kat. Stiftung Moritzburg, Halle (Saale) 2004, S. 15–23, hier S. 15.

4 — Pointierte Beispiele dafür finden sich im Beitrag des Verfassers in dieser Publikation S. 129 sowie von Thomas Bauer-Friedrich S. 481.

5 — Vgl. Siegfried Gohr: Die DDR-Kunst war nur ein Nebenkriegsschauplatz. Gegenrede an die Kritiker der Berliner Ausstellung „60 Jahre, 60 Werke“, in: Die Welt, 02.06.2009.

6 — Werkstattgespräch mit Georg Baselitz, geführt von Axel Hecht und Alfred Welti, in: art. Das Kunstmagazin 12 (1990) H. 6, S. 54–72.

7 — Die Bestandspräsentation fand unter dem Titel Ostdeutsche Malerei und Skulptur vom 15.06.2018 bis 06.01.2019 im Dresdner Albertinum statt. Vgl. zur Einordnung Paul Kaiser: Tunnelblick aus der Sackgasse. Nach dem Dresdner Bilderstreit ändert das Albertinum seinen Kurs im Umgang mit Kunst aus der DDR. Ein Rundgang, in: Sächsische Zeitung, 16./17.06.2018.

8 — Ebd.

9 — Karl-Siegbert Rehberg/Paul Kaiser (Hrsg.): Bilderstreit und Gesellschaftsumbruch. Die Debatten um die Kunst aus der DDR im Prozess der deutschen Wiedervereinigung, Kassel/Berlin 2013, S. 17.

10 — Anja Tack: Riss im Bild. Kunst und Künstler aus der DDR und die deutsche Vereinigung, Göttingen 2021, S. 375.

11 — Beispielhaft dafür war die vom Dresdner Institut für Kulturstudien vom 03. bis 05.04.2019 in Dresden veranstaltete Tagung „Kolonie Ost? Aspekte von ‚Kolonialisierung‘ in Ostdeutschland seit 1990“.

12 — Hier sind vor allem die Aktivitäten von Prof. Dr. Sigrid Hofer (Philipps-Universität Marburg) und Prof. Dr. Frank Zöllner (Universität Leipzig) zu nennen.

13 — Eine der wenigen Ausnahmen war das vom BMBF finanzierte Verbundvorhaben „Bildatlas: Kunst in der DDR“ (2009–12), an dem die Technische Universität Dresden, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das Kunstarchiv Beeskow sowie das Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam beteiligt waren (vgl. auch die Webdomain www.bildatlas-ddr-kunst.de).

14 — So verwaltet die 1990 neu gegründete Leuna-Werke GmbH 650 Kunstwerke, die sich seit 1998 im Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt befinden, und die Wismut GmbH in Chemnitz übernahm aus dem Bestand der einstigen SDAG Wismut 4 200 Kunstwerke.

15 — Wolfgang Engler: Die ostdeutsche Moderne. Aufbruch und Abbruch eines partizipatorischen Gesellschaftsprojektes, in: Karl-Siegbert Rehberg/Wolfgang Holler/Paul Kaiser (Hrsg.): Abschied von Ikarus. Bildwelten in der DDR – neu gesehen, Ausst.-Kat. Klassik Stiftung Weimar, Weimar 2012, S. 29–40, hier S. 37.

16 — Vgl. Achim Preiß: Offiziell/Inoffiziell – Die Kunst der DDR, in: Aufstieg und Fall der Moderne, Ausst.-Kat. Kunstsammlungen zu Weimar und Weimar 1999 – Kulturstadt Europas GmbH, Teil III, hrsg. v. Rolf Bothe und Thomas Föhl, Weimar 1999, S. 450–473.

17 — Vgl. Kunstsammlungen zu Weimar (Hrsg.): Der Weimarer Bilderstreit. Szenen einer Ausstellung. Eine Dokumentation, Weimar 2000.

18 — Siegfried Gohr zit. n. Christoph Hein: Die Freiheit, die ich meine. Ausgegrenzt zu werden, ist der Kunst förderlich – und dem Rückgrat. Ein Offener Brief an die Bundesregierung, in: der Freitag 20 (2009) H. 19, 06.05.2009, S. 13.

19 — Vgl. Thomas Flierl (Hrsg.): List und Schicksal der Ost-Moderne. Hermann Henselmann zum 100. Geburtstag, Berlin 2008; Mark Escherich (Hrsg.): Denkmal Ost-Moderne. Aneignung und Erhaltung des baulichen Erbes der Nachkriegsmoderne, Berlin 2012 und bezogen auf die Situation der Wandbilder Martin Maleschka: Baubezogene Kunst DDR. Kunst im öffentlichen Raum 1950 bis 1990, Berlin 2019.

20 — Vgl. Paul Kaiser/Karl-Siegbert Rehberg (Hrsg.): Enge und Vielfalt. Auftragskunst und Kunstförderung in der DDR, Hamburg 1999.

21 — Vgl. Hannelore Offner/Klaus Schroeder (Hrsg.): Eingegrenzt – Ausgegrenzt. Bildende Kunst und Parteiherrschaft in der DDR 1961–1989, Berlin 2000.

22 — Wolfgang Hütt: Gefördert. Überwacht. Reformdruck bildender Künstler der DDR. Das Beispiel Halle, Dößel 2004.

23 — Hier kam es am 10. und 12.02.1998 zu zwei Offenen Briefen, deren Unterzeichner entweder apodiktisch gegen oder für eine Aufnahme von Gemälden von Bernhard Heisig in den Bundestag auftraten.

24 — Vgl. hierzu den Beitrag des Verfassers in dieser Publikation S. 129.

25 — Vgl. Tagungsband Nürnberg 2001 sowie den Beitrag von Thomas Bauer-Friedrich in dieser Publikation S. 481.

26 — Die Tagung wurde von der Stiftung Schloss Neuhardenberg vom 01. bis 03.08.2003 gemeinsam mit dem SFB 537 „Institutionalität und Geschichtlichkeit“ an der TU Dresden veranstaltet und führte Kunsthistoriker aus West und Ost erstmals zu diesem Thema zusammen.

27 — Vgl. Paul Kaiser: „1989“ und die ostdeutsche Kunst, in: Point of No Return. Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst, Ausst.-Kat. Museum der bildenden Künste, Leipzig, Leipzig 2019, S. 12–37.