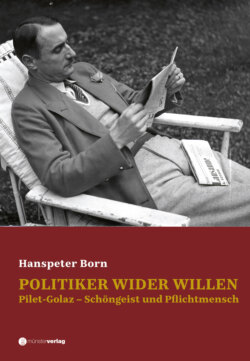

Читать книгу Politiker wider Willen - Hanspeter Born - Страница 16

11. Leipziger Lerchen

ОглавлениеAm 17. April 1911 Abreise aus Lausanne. Er geht ungern, wie er Tillon schreibt:

Man hat mich, unter Missachtung all meiner Neigungen, all meiner Wünsche und all meiner Freuden, nach Deutschland verschifft, und dies, um die Sprache des Nordens zu lernen und irgendeine langweilige Dissertation vorzubereiten.

Marcel nimmt Lice, die kleine Schwester, mit, die ebenfalls in Sachsen Deutsch lernen soll. Beiden fällt die Trennung von der Mutter schwer. Die Reise führt über Zürich nach München, wo sie übernachten und Touristen spielen. Pilet gefällt Bayerns «ziemlich schöne» Hauptstadt, «betreffend Disziplin nicht allzu deutsch, seinem Monarchen sehr zugetan und vor allem liebenswürdig». Weiter nach Glauchau, wo Marcel die Schwester bei einer Gastfamilie ablädt. Zur Mittagszeit kommt er in Leipzig an, auf dem im Bau befindlichen grössten Bahnhof Europas. Im «Thüringerhof», der noch heute existiert, findet er in der Zeitung ein Inserat für ein ihm passend scheinendes Zimmer, er geht hin, es gefällt ihm, er mietet sich ein.

Für die nächsten drei Monate ist das geräumige Zimmer an der Davidstrasse 1b, zweiter Stock links, sein Refugium. Das Haus steht noch. Allerdings sind nach der Wende in den Neunzigerjahren auf den Stockwerken aus zwei alten Wohnungen drei neue, kleinere gemacht worden. Zwei grosse Fenster, durch die die Morgensonne scheint, Bett, Chaiselongue, zwei Fauteuils, ein Schreibpult mit vielen Schubladen, ein Tisch, auf den Marcel die Fotos von Tillon und der Mutter stellt. Er liebt Pflanzen und sorgt dafür, dass die Vase vor dem Bild der «Verlobten» immer mit einem Strauss Feldblumen gefüllt ist, die er selber im Park gepflückt hat. Einen Steinwurf von seinem Logis entfernt liegt eine der grössten Grünflächen Leipzigs, der Johannapark, in dem der promeneur solitaire spazieren und träumen geht.

Er ist nach Leipzig gekommen, um sein rudimentäres Gymnasiumdeutsch zu verbessern und Fachliteratur für seine Dissertation zu studieren. Dazu ist die alte Universitätsstadt mit ihrer erstrangigen juristischen Fakultät der ideale Ort. Er geht jeweils nach dem Frühstück zur Bibliotheca Albertina, der riesigen, im Neo-Renaissancestil gebauten Universitätsbibliothek, wo er an einem komfortablen Lesetisch vorerst das Leipziger Tageblatt liest, deutsche Wörter auswendig lernt, Grammatik paukt. Der mittelmässig sprachbegabte Romand tut sich schwer mit der «barbarischen», «diabolischen» germanischen Sprache. Nach drei Stunden Deutschstudium wendet er sich juristischer Fachliteratur zu, kopiert und übersetzt, füllt seine Hefte.

Er muss sich an der Uni immatrikulieren. In Lausanne geht ein neuer Student zur Sekretärin, die ihn fragt, ob seine Papiere in Ordnung sind, ob er die 20 Franken Einschreibegebühr bezahlt habe und: «Toujours la même adresse?» – «Oui, Mademoiselle.» Worauf er seine «Legi» erhält. «Simpel, leicht, praktisch und demokratisch.»

In Leipzig? Pilet meldet sich im Anmelderaum, wo man ihm erklärt, er habe sich am nächsten Tag zur gleichen Zeit dort erneut einzufinden. Dies tut er, wird zur Quästur geschickt, wo er bezahlt. Zurück in der Kanzlei, eröffnet man ihm, dass er am nächsten Tag um fünf Uhr vom Rektor feierlich als «akademischer Bürger» empfangen werde. Zur befohlenen Stunde wird ein nervöser Pilet «Seiner Magnifizenz, dem Herrn Rektor», vorgestellt. Dieser ist dreifacher Doktor von drei verschiedenen Universitäten, Geheimrat, Hofrat, Ritter des Roten Adlerordens. Alle diese Titel werden auf Latein verlesen, «was noch viel schöner und sehr viel unverständlicher» ist. Obendrauf ist Dr. Lamprecht ein wahrer Gelehrter, ein berühmter Mann, Deutschlands gegenwärtig grösster Historiker!

Ich kann mir nicht vorstellen, wie er dies alles gleichzeitig hat tun können; und dass er dabei auch noch die Zeit gefunden hat, sich einen stupenden weissen Bart wachsen zu lassen.

Der Rektor ermahnt den Studenten, dem Ruf der Universität Leipzig, «der sehr weit reicht», Ehre zu machen. Er dürfe nicht vergessen, neben dem Geist auch Körper und Seele zu pflegen, damit er gut vorbereitet sei, zuerst für die Examen und dann für den «Lebensstreit». Pilet muss auf Lateinisch geloben, den Universitätsbehörden zu gehorchen, die Reglemente zu respektieren und die akademischen Freiheiten zu verteidigen. Darauf schüttelt der Rektor dem Studenten die Hand und übergibt ihm, Marcellus Pilet, Helveticus, ex vico Cossonay, den «Bürgerschein». All dies beschreibt er Tillon in einem langen Brief:

Diese Unverschämten behandeln Cossonay als Dorf! Zweifellos aus Unwissenheit. Ich habe es ihnen verziehen. Somit, Tillon ma douce, sind Sie nicht mehr die Freundin von Marcel Pilet, sondern von Marcellus Helveticus. Seien Sie wenigstens stolz.

Sieben Stunden die Woche besucht er Vorlesungen. Der bedeutende Jurist Emil Strohal doziert Sachenrecht, was Pilet, der über das Baurecht dissertieren will, besonders interessiert. Glücklicherweise spricht Strohal langsam und deutlich. Weil Pilet mit der Materie vertraut ist, versteht er ihn mühelos. Nur schwer folgt der Waadtländer jedoch dem achtzigjährigen Philosophieprofessor Wilhelm Wundt, der leise murmelt und die Silben verschluckt. Wundt lehrt Völkerpsychologie – ein Thema, das Pilet schon früh angezogen hat und das ihn zeitlebens nicht loslassen will.

Hartnäckig beisst er sich durch die juristische Fachliteratur, was nicht immer Spass macht.

Heute hatte ich es mit einem spitzfindigen, nörglerischen Autor zu tun – einem Deutschen eben –, der, nicht zufrieden, das Gesetz zu studieren, sich damit beschäftigte zu wissen, was man machen müsste, wenn es das Gesetz nicht gäbe …Es war nervenaufreibend, diese Seiten lesen zu müssen, die ich als unnütz und dumm erkannte … In mir stieg ein plötzlicher Zorn auf gegen diese Zeitverschwender, die, nicht zufrieden, Dummheiten zu sagen, sie auch noch drucken und publizieren.

Pilet hat keine Geduld mit Dummköpfen. Er macht Bekanntschaft mit Fredi, dem Sohn eines verstorbenen Waadtländers und einer Leipzigerin. Fredi möchte, dass Pilet ihm hilft, sein fast vergessenes Französisch aufzufrischen. Dieser macht ihm klar, dass er nicht nach Deutschland gekommen sei, um Französischunterricht zu geben. Der «Teutone» gibt nicht auf. Bei einem Spaziergang im Nonnenwald «überschwemmt» er Pilet mit «sozialen, humanitären, antialkoholischen, fussgängerischen, militärischen, schulischen Theorien, so dass selbst der grösste Menschenfreund um Gnade flehen müsste».

Nach einer Stunde schaut Fredi auf die Uhr, macht rechtsumkehrt und beginnt Französisch zu sprechen. Pilet findet diese Zeitaufteilung «unglaublich vulgär». Er verträgt auch nicht, dass Fredi, ein fauler, ewiger Student, ihn drängt, mit ihm in die Badeanstalt zu kommen oder zu den Ausflügen mit den «Wandervögeln». Die Wanderungen mit «diesen Kindern von vierzehn bis sechzehn Jahren» werden nach den «reinsten Regeln der Pädagogik» geführt – Fredi ist ein künftiger Oberlehrer. Die Wandervögel machen militärische Übungen und Pilet soll als Schiedsrichter amtieren. Welche Zumutung! Pilet lehnt ab. Fredi ist auch rücksichtslos gegenüber seiner Mutter. Pilet im Brief an Tillon: «Ich hätte ihn am liebsten geohrfeigt, diesen ‹Philanthropen›.»

In Leipzig manifestiert sich die Macht des wilhelminischen Reichs im gigantischen Reichsgericht mit seiner pompösen Eingangshalle und den prachtvoll ausgestatteten Sitzungs- und Repräsentationssälen. Die umfangreiche Bibliothek beherbergt spezielle juristische Fachliteratur, die Pilet für seine Dissertation braucht. Ein Beamter erklärt ihm, dass es sich um keine öffentliche Bibliothek handle, dass Pilet aber, falls er die nötigen Schritte unternehme, vielleicht doch das eine oder andere Buch anschauen dürfe. Langes Gesicht des Schweizer Studenten. Der Beamte wird sich beim Herrn Oberbibliothekar erkundigen, ob er nicht vielleicht ausnahmsweise bereit wäre … Der Herr Oberbibliothekar ist nicht bereit. Noch längeres Gesicht des Studenten. Der Beamte lässt durchblicken, dass sich unter Umständen doch etwas machen liesse, wenn …. Student Pilet greift in seine Tasche. Ja, es lässt sich etwas machen. Das Portemonnaie des Studenten wirkt Wunder. Am nächsten Morgen findet er am besten Platz im gepflegten kleinen Lesesaal einen Stapel Bücher, daneben eine Karte mit der Aufschrift «Für Herrn Dr. M. Pilet». Nicht nötig, dass Herr Doktor die Bücher versorgt, der Beamte wird es gerne tun. Herr Doktor wird an seinem Platz immer finden, was er wünscht. «Widerlich, für einige Mark …, aber doch sehr bequem», wie der «Herr Doktor» seiner Tillon schreibt.

Bereits am ersten Semestersamstag ist Pilet auf Anraten eines zufällig getroffenen Lausanner Bellettrien ans Treffen der Schweizer Gesellschaft gegangen. In einem Saal, der einmal als Universitätsgefängnis diente und von den Insassen ausgeschmückt worden ist, sind dreissig Landsleute zusammengekommen. Er ist der einzige Suisse français.

Schon beim Eintreten fühlt man sich wohl, en famille, und ich hätte nie gedacht, dass die patriotische Verbundenheit so mächtig ist! Liebenswürdig meist auf Deutsch plaudernd, obschon die meisten Französisch verstehen, habe ich einen reizenden Abend verbracht.

Schnyder, ein Thurgauer, bietet ihm an, an einem Abend in der Woche mit ihm Deutsch zu üben, was Pilet dankbar annimmt. Der Medizinstudent und Zofinger Schnyder hat zwei Semester in Lausanne studiert. Beim «Germanischplaudern» freunden sich die beiden an. Vor Schnyders Abreise – er wird nach Studienabschluss als Arzt nach Indien gehen – gönnen sie sich einen gemütlichen Abschiedsabend.

Und da wir Waadtländer halt alles vor verlockenden Flaschen anfangen und beenden, gingen wir zwei in eine vergnügliche guinguette in der Altstadt. Wissen Sie, in «Auerbachs Keller», worin Goethe eine Szene seines Fausts gelegt hat – die Szene, in der Mephistopheles die Trinker verwirrt und sie seinen teuflischen Wein schmecken lässt! Der kleine Schlingel von Goethe kannte diesen Keller in Leipzig nur allzu gut, weil er, in den drei Jahren, an denen er die Universität besuchte, viel öfter die fröhlichen Lieder der Flaschen singen hörte als die Vorlesungen der Professoren! Ah, wenn die Väter wüssten, wie ihre Kinder ihr Geld und ihre Zeit verplempern, würden sie sie nicht derart weit vom trauten Heim wegschicken. Dies hat übrigens «Papa Goethe» gemerkt, der seinen Sohn aus Leipzig zurückpfiff und ihm die Ohren langzog! Wenn nur der meine dies nicht auch tut! Aber um zu meinem Keller zurückzukehren. Er ist wunderbar, wissen Sie! Sehr deutsch, in einem überwölbten Untergeschoss, mit Mauermalereien, die fröhliche Szenen darstellen, und einer einfachen Stimmung von ehemals, die an unsere Waadtländer Pinten erinnert.

Gerne schlendert Pilet durch den nahen Park, ein Veilchen oder Kleeblatt zwischen den Lippen. Wieso sich nicht aufs Gras legen? Doch, halt, hier tut man das nicht. Graue Affichen aus Karton erinnern daran, dass der Zugang zu den Wiesen und Wäldern verboten ist. Ausnahmslos jeder hält sich brav an den markierten Weg. Wehe, wenn ein simpler Fussgänger sich auf die für die Reiter oder Radfahrer reservierten Pfade verirrt! Dann salutiert ein Polizeimann und hält einem einen kleinen Zettel entgegen: eine Mark Busse. Für die Deutschen ist Gesetz Gesetz. Als Jurist und Leutnant begreift Pilet dies, aber sein anderes Ich – der Waadtländer, der Bellettrien, der Flaneur, der Müssiggänger – findet es beschämend. Man soll doch die Leute nicht zwingen, «einer in der Hosentasche des andern zu marschieren».

Hier begegnet man nur «Folgen». Folgen von Kutschen, Folgen von Autos, Folgen von Soldaten, Folgen von Fabriken, Folgen von Regentagen und Folgen von Deutschen, was das Schlimmste ist! Kein Entrinnen, ich sage es Ihnen. Und die unglückliche Folge aller dieser Folgen ist, dass man selber ihrer Folge folgt.

Die deutschen Frauen? Gewiss, Pilet begegnet solchen, die ihm gefallen. Sein Pauschalurteil allerdings ist nicht schmeichelhaft:

Die Frauen von hier sind hässlich, unelegant, linkisch, ungehobelt, dumm und haben alle grosse Füsse. Ich will mich gar nicht über ihre Reize verbreiten, die fehlen ihnen total.

Den verwöhnten Romand stören ihre «extravagante und lächerliche Kleidung» und «ihre allzu befriedigten Lachausbrüche». Wenn er in Leipzig eine Frau mit kleinen Füsschen entdeckt, ist sie garantiert eine Französin. Und wenn er ihr und ihrem compagnon zuhört, wie sie im «Französischsten des Französischen» herzlich miteinander plaudern, wird ihm warm ums Herz.

Eines Abends, bei seiner Heimkehr durch den Park, erlebt er eine der «charakteristischsten und auch der komischsten Dinge in diesem Deutschland, das ich entdecke». Er schaut fünf oder sechs Mädchen beim Spielen zu. Spielen sie, wie in der Schweiz, «Schule» – eine ist die Lehrerin, die den Schülerinnen auf die Finger klopft, weil sie nichts wissen? Nein, die deutschen Mädchen spielen nicht «Schule» und sie spielen auch nicht «Krämerladen» und schon gar nicht «Mutter, die das Bébé wiegt». Nein, Tillon wird es nicht glauben:

Die Mädchen spielen Soldaten. Eine gibt den Korporal und mit einer strengen und höchst groben Stimme instruiert sie ihre bewegungslosen und zitternden Rekrutinnen in der «Achtung steht!»-Stellung. Deutschland, Deutschland, was machst du mit deinen Kindern! Und, wenn man das gesehen hat, versteht man, dass, wenn sie gross sind, überzeugt singen: «Deutschland über alles».

Die teils wörtliche zitierten Leipziger Impressionen – «Leipziger Lerchen» sind wie die «Basler Läckerli» ein beliebtes Gebäck – stammen aus der Masse von Briefen, die Marcel Pilet seiner Tillon, wie er Tillette jetzt nennt, zwischen 1909 und 1918 schrieb und die die verwitwete Mme Pilet-Golaz Jahrzehnte später in einem grossen Lederkoffer mit ins Altersheim mitgenommen hat. Die eigenen Briefe hat sie fast alle vernichtet. Auf einem noch geschlossenen Couvert steht à brûler.

Marcel Pilet ist ein methodischer Mensch, der die Routine mag und sie nötig hat – ein homme d’habitude, wie er von sich sagt. Zeit seines Lebens wird er ein Gewohnheitsmensch bleiben, der es hasst, wenn man seine Kreise stört. In Leipzig, am Abend nach getanem Tagewerk, trinkt er einen dampfenden Tee, spielt seine Lieblingsmelodien auf der Geige, spielt Mozart für seine Tillon. Wenn er in Gedanken Tillon ganz nahe bei sich spürt, sucht er Stellen in einem ihm lieben Buch heraus und

mit meiner Stimme der grossen Abende, der grossen Erfolge, lese ich sie Ihnen aus vollem Herzen vor. Ich verspreche Ihnen, dass ich selten so gut gelesen habe und dass ich weder Ihnen noch sonst jemandem je wieder so gut vorlesen werde. Denn ich lege meine ganze Seele, meine ganze Natürlichkeit hinein, ohne Raffinesse, ohne irgendwelche Pose.

Was liest er vor? Zum Beispiel Der Jongleur von Notre-Dame von Anatole France, die Geschichte eines zum Mönch gewordenen ehemaligen Strassenartisten, der vor dem abgeschiedenen Altar der Heiligen Jungfrau seine allerbesten Kunststücke aufführt. Ganz allein, ohne Publikum, nur für die Verehrte. Genau das, was Marcel tut, wenn er für Tillons Foto rezitiert.

Nachher nimmt Marcel seine Feder, um brieflich mit Tillon zu «plaudern». Während einer halben oder ganzen Stunde bringt er seine Gedanken über Gott und die Welt zu Papier – auf sorgfältig römisch nummerierten feuillets, Blättern in Oktavformat. Er macht sich selber lustig über seinen «epistolaren Enthusiasmus», der seine Feder ungebremst laufen lässt. Jeweils am Montag beginnt er mit seinen Aufzeichnungen und am Sonntag bringt er die meist 36 Seiten auf die Post.

In den Briefen geht er manchmal schonungslos mit seinen eigenen Fehlern ins Gericht. Er gesteht, dass er gerne aufbraust und Leute mit bösen Bemerkungen verletzt. Einen Monat und einen Tag nach der heimlichen Verlobung mit Tillon in St-Sulpice macht er ihr ein schmerzliches Geständnis:

Am gestrigen Nachmittag bin ich aus weiss nicht welcher Fatalität (wenn ich nur daran glauben könnte) der feigste und willensschwächste aller Marcels gewesen. Sie wissen, dieses zweite Ich, von den ich Ihnen manchmal mit einer verschwommenen Angst geredet habe und das mich erschreckt; dieses unbezähmbare ich, das meinen Willen vernichten möchte und das oft kaum zum Schweigen gebracht werden kann – eh! Bien, dieses Ich, dieses abscheuliche und verabscheute Ich, hat gestern, am 15. Mai, über mich als Herr geherrscht! Oh, wie, worin? Dies sind Dinge, die man nicht schreiben kann und die ich Ihnen später, um es zu bezwingen, erzählen werde. Es war nichts sehr, sehr Hässliches, aber trotzdem etwas Hässliches und an einem Tag wie diesem war es beschämend. Sie fragen sich vielleicht, warum ich das sage, wieso ich ihnen dieses peinliche Geständnis mache? Eben gerade, weil es peinlich ist, weil der wahre Marcel, wenn er die Oberhand gewinnt, wenn sein Wille endlich siegt, dies sofort ausnützt, um diesen anderen, gelegentlichen Marcel zu strafen, zu demütigen, zu töten. Und wenn Sie, Tillon, was ich nicht hoffe, später je diesen schlechten Charakter wahrnehmen sollten, zeigen Sie ihm Ihre Abneigung und zerstampfen Sie ihn ohne Mitleid und ohne Reue am Boden – ich bitte Sie darum.

Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Wohl eher der junge Werther in Leipzig. Es sei den Psychologen überlassen, den bösen «anderen» Marcel zu analysieren und herauszufinden, was das «Hässliche» gewesen sein mag, das er am Nachmittag des 15. Mai 1911 verbrochen hat.

Pilet ist oft einsam. In Leipzig hat er weder Familie noch Freunde und er bemüht sich auch nicht, neue Freundschaften zu schliessen. Höhepunkt der Woche ist der Sonntagmorgen, wenn der Briefträger einen lilafarbenen Umschlag mit einem langen Brief von Tillon bringt. Einmal erhält Marcel von Tillon Blumen zugeschickt, in einer alten Papierschachtel mit der Aufschrift «Derby», die «einen kleinen Hauch von jenseits des Kanals» vermittelt:

Tillon, Sie haben für mich etwas Englisches, den hohen Hals, die recht eng geschlossene Taille, Ihre leichten goldenen Haare, aber vor allem Ihr zartes Lächeln, gleichzeitig fröhlich und träumerisch. Eine Träumerei im Nebel, die weit über das Land hinaussieht, wie eine mauve Sonne sich durch den Dunst hindurch senkt. All dies ist englisch! Sie haben von den Engländern mitgenommen, was sie an Graziösem, an Leichtem, an Frankem und Freiem haben, alles, was die Engländer vom französischen Blut behalten haben, würde ich sagen, und darüber hinaus, diese solide und gesunde Grundlage, die Vertrauen schafft und die den Charme und die Schönheit dieser angelsächsischen Charaktere ausmacht.

Tillon ist es gelungen, sich nicht von den Schwächen der Engländer anstecken zu lassen, die da sind gemäss Pilet: «übertriebenes Phlegma, Glätte und Schwermut ihrer Gesichter, ihre Schlaksigkeit und ihre wenig geschmeidige Eleganz».

Nein, was Sie von Ihnen mitgenommen haben oder besser was Sie mit ihnen gemeinsam haben, sind Ihre warme, zärtliche und beinahe heilige Verehrung für das Heim, für die eigenen vier Wände, das Zuhause. Und es sind alle diese feinen und delikaten Qualitäten, die «meine Tillon» zum köstlichen Engel machen!

Home, sweet home. Romantischer Überschwang und klischeehafte Völkerpsychologie, wie sie vor über hundert Jahren gang und gäbe war. Immer wieder malt Marcel sich aus, was einmal sein wird. Er sieht eine umsorgende, liebevolle Gattin – Tillon natürlich –, einen Sohn, den er sich wünscht, seit er fünfzehn ist, vielleicht auch eine grössere Familie, ein gemütliches, geschmackvoll ausgestattetes, gastfreundliches Heim, einen Kreis von Freunden, Erfolg im Beruf. Ein brillanter Anwalt will er werden, doch zweifelt er an den eigenen intellektuellen und rednerischen Fähigkeiten.

Ich habe normalerweise wenig Vertrauen in mich und erwarte eher, etwas falsch zu machen, als beim ersten Anlauf erfolgreich zu sein. Ich weiss nicht wieso, aber ich misstraue meinem Hirn, meinem Gedächtnis, meiner Logik und meiner Intelligenz ganz schrecklich.

Eine Vorlesung Strohals macht Pilet Mut. Als der eminente Professor ein verzwicktes juristisches Problem zur Diskussion stellt, schweigen im Hörsaal alle deutschen Studenten, «wie übrigens fast immer, wenn man sie etwas fragt». Darauf liest Strohal den fraglichen Gesetzesartikel vor und räumt ein, dass dieser auf ersten Blick «völlig unverständlich» sei. Dies erstaunt wiederum den Hörer Pilet, der zwar auch schweigt, weil sein Deutsch zum Reden nicht ausreicht, der aber längst begriffen hat, worum es in dem Artikel geht. Dies beruhigt ihn: Sein «kleines juristisches Lausanner Gehirn» hat ein gutes Rechtsverständnis und eine innere Stimme sagt ihm:

Hé, hé, dereinst wirst du kein mittelmässiger Anwalt sein, dem alle und vor allem die Klienten davonlaufen. Alles in allem wirst du eine gefragte Kanzlei und ein gut ausgestattetes Büro aufziehen können.

Dies wird ihm erlauben, in Ruhe und nach eigenem Gutdünken zu leben. Nicht, dass ihm etwas daran liegt, reich zu sein – er glaubt nicht, dass Geld glücklich macht. Mittelmässigkeit hingegen, schreibt Pilet, bringt Schwierigkeiten und Kummer, während ein gewisser Wohlstand die Existenz erleichtert und ermöglicht, andern gegenüber grosszügig zu sein. Was Pilet vorschwebt, ist ein ausgefülltes Leben an der Seite seiner Tillon.

Bei einem seiner Spaziergänge im Park sieht er ein elegantes Reiterpaar einträchtig Seite an Seite galoppieren. Nachher begegnet er den beiden im Restaurant:

Zwei schöne Alte, ein noch frischer und glücklicher Frauenkopf mit sehr weissem Haar, ein energisches und starkes Männergesicht, der Bart schneefarben, die sich gegenseitig zulächeln wie im Frühling ihres Jahrs! Ah, wenn man bloss in vierzig oder fünfzig Jahren auf dem trauten Quai von Ouchy am Arm eines alten Advokaten eine kleine graue, sogar weisse Tillon sehen könnte – die immer noch lächelt, auf die Hand vertraut, die die ihre drückt, auf die Schulter, auf die sie sich stützt. Und er ist immer noch glücklich über die schönen Augen, die ihm Kraft und Mut geben!

Spaziergänger Marcel sucht gerne am nächtlichen Leipziger Himmel den Abendstern, den Tillon und Marcel «unseren Stern» nennen. Ein Stern, der sie durch die Fährnisse des Lebens führen wird. Un guide sûr et confiant, wie er schreibt.

In dunkelster Stunde neunundzwanzig Jahre später, am 25. Juni 1940, wird Bundespräsident Pilet-Golaz dasselbe Bild gebrauchen, wenn er seine Miteidgenossen auffordert, der Regierung als un guide sûr et dévoué zu folgen. Ein amtlicher Übersetzer wird guide – zwar korrekt, aber höchst ungeschickt – mit «Führer» übersetzen.

Marcel und Tillon lieben die Musik. Sie spielt Klavier, er Geige. Beide mittelmässig, wie sie zugeben. Marcel hat spät mit Geigenspiel angefangen und es beim Üben an Fleiss und Ausdauer fehlen lassen. Zudem hat er sich vor zwei Jahren bei einem Sturz vom Ross das Handgelenk gebrochen. Eine dabei entstandene Schwiele stört das heikle Muskel- und Fingerspiel und so weiss Marcel, dass er keine Fortschritte mehr machen wird. Bereits nach einer halben Stunde verweigert das brennende Handgelenk jedes schnelle Spielen und jedes weitere Üben wird zur Qual.

Glücklicherweise gibt es genug leichte Meisterwerke, die Marcel und Tillon dereinst zusammen spielen können, wobei sie fehlende Brillanz durch Herz wettmachen werden. Manch eine wunderbare Arie von Bach, ein Rondo von Mozart oder ein Wiegenlied sind in Marcels Augen mehr wert als viele «schwierige und zu lange» Concertos. Marcel stellt sich vor, wie Freunde das Paar Tillon und Marcel in ihrem künftigen Heim besuchen und mit ihnen musizieren werden: Henry mit seiner «superben» Baritonstimme, Cousin Pierre, der «Lausannes bester Violinist werden wird, wenn er es nicht schon ist», und Louis Déverin, seit Jahren vielleicht Marcels engster Freund, ein Pianist ersten Ranges.

Schon in Lausanne ist Marcel immer ins Konzert gegangen. Auch in Deutschland lässt er sich keine musikalischen Darbietungen entgehen, selbst wenn, wie bei seiner Durchreise durch München, gerade keine Oper oder kein Sinfoniekonzert auf dem Programm steht. Faute de mieux hörte er sich in München les petits concerts in den Wirtschaften an. Das Beste dabei war für ihn «unsere kleine französische Musik und die Wiener Walzer». Er musste leider auch die «Münchner Fantasien» über sich ergehen lassen – «die fantastischsten, vulgärsten, krassesten, grässlichsten, die ich je gehört habe». In diesem Stück wurde die larmoyante Geschichte «eines von einer Oboe umsäuselten verliebten Mädchens» entweder von einem Pistolenschuss oder vorzugsweise vom Pfeifen eines Trams oder dem Trompetenstoss eines Automobils untermalt. Man belehrt Pilet, dies sei die «wahre Musik, modern, realistisch». Sein Verdikt: «Nicht realistisch, nicht modern und nicht wahr. Keine Musik.»

In seinen Leipziger Monaten kommt Pilet hingegen auf seine Rechnung:

Soeben, um zwei Uhr, ging ich, neugierig und unerfahren, in die Kirche St. Thomas, deren früher von Bach dirigierter Chor noch heute jeden Samstag die Motetten ihres ehemaligen Meisters oder von neuen Komponisten vorträgt. Und dort in einer alten hohen Kirche mit einer reichen, aber nicht übertriebenen Verzierung und von Geschmack, der nicht sicherer sein könnte, sang uns, unterstützt von der feierlichen Orgel, ein gemischter Chor aus jungen Burschen und gestandenen Männern – nicht eine Frauenstimme – Bachs «Vergiss mein nicht», übrigens friedlich und glücklich, und «Göttliches Misericordia», eine wahrhafte schöne und tiefe Motette von Durante, einem mir bisher unbekannten Italiener.

Pilet entdeckt Wagner, von dessen Opern er zuvor wie «die meisten Lausanner, die nie aus ihrer kleinen und reizenden Stadt herausgekommen sind», nur die Ouvertüren, Partituren, und Klavierarrangements gekannt hat. Welche Offenbarung, nun alles zu sehen, zu hören, zu erfassen. Zwar lassen ihn bei Wagner gewisse Stellen kalt, aber wenn «es schön ist, ist es schön».

Es ist schön ohne Vorbehalt, ohne Mass, von einer absoluten Schönheit, so dass man lange bleibt, ohne sich zu regen, und sich von diesen Strömen von Pracht, Leidenschaft und Liebe erfüllen lässt.

Pilet hat ein Studentenabonnement für die ersten zehn, in Leipzig komponierten Opern Wagners gekauft und ist beeindruckt von der Qualität der Vorstellungen. Ein Schönheitsfehler in der Aufführung von «Tannhäuser»: Der Heldentenor hat zwar eine volle, einstudierte Stimme, aber seine abgehackte Phrasierung, seine lächerlichen Gesten und sein Zirkusheroismus stören Pilet derart, dass er jedes Mal, wenn Tannhäuser auf der Bühne erscheint, die Augen schliesst, um so die herrliche und tiefe Musik geniessen zu können.

«Der fliegende Holländer» hingegen gefällt ihm ausnehmend, vor allem die Rolle des Holländers, gesungen von «einer der schönsten Stimmen Deutschlands».

Tillon, meine Freundin, beim Versprechen Sentas, ihm bis zum Tod treu zu sein, als er Gott fragt, ob sein Leid wahrhaft ein Ende nehme, habe ich geweint, nicht geschluchzt, geweint … Für den Holländer hat Senta einen Jäger verlassen, «ihren Freund», den sie übrigens nie wahnsinnig geliebt hat … Beim Heimgehen ist mir der Gedanke, dass Sie eines Tages Ihrem «Holländer» begegnen könnten, wie Feuer durch den Kopf gegangen. Heute Abend, wo ich ganz ruhig zur Geliebten spreche, die ganz nahe bei meinem Herzen ist, die Freundin von immer, schreibe ich Ihnen dies lachend. Aber gestern hat mich diese Idee während einiger Minuten grausam leiden lassen – es war verrückt. Und es hat mir das Gefühl gegeben, dass mir dann im Leben nichts, aber auch gar nichts übrig bleiben würde, als mir irgendwo in Afrika den Kopf einschlagen zu lassen!

Manchmal habe man eben solche extravaganten quälenden Ideen, meint Pilet, man wisse nicht, woher sie kämen, ein Nichts könne sie erzeugen. Gott sei Dank verschwänden sie dann noch schneller.

Im Gewandhaus bewundert er das vom berühmten ungarischen Kapellmeister Arthur Nikisch dirigierte Orchester und die dort auftretenden Solisten:

Sie können nicht glauben, wie sehr ich Bach liebe? Oh! Ich sage dies ohne Scham, oft lassen mich einzelne seiner Komposition – er hat unzählige gemacht – kalt und ungerührt. Ich bin zu wenig bewandert in Harmonie und Musikwissenschaft, um bei seinen nach den Regeln des einwandfreien Kontrapunkts geschriebenen Fugen mit ihren gekonnt aufgelösten Akkorden ein grosses Vergnügen zu empfinden. Nein, die überlasse ich dem Herrn Prof. Dr. Aber der ganze Rest, all das Herz, das er in seine Werke legt, alle seine langsamen, fast sinnlich philosophischen Träumereien, alle seine Zweifel, alle seine Gebete, die er mächtig und schmerzhaft singt, bringen mich schier zum Weinen, oder eher zum Beten, zum Beten auch für Sie, Tillon, für uns.

Zum Schluss des Konzerts spielte der grosse Geiger Carl Flesch Bachs «Chaconne», die Pilet schon mehrmals, interpretiert von Eugène Ysaÿe, seinem Idol, gehört hatte. Er glaubte nicht, dass jemand Ysaÿe übertreffen könnte:

Ich hatte mich getäuscht. Ist es Emotion, Unruhe, Müdigkeit vielleicht, aber vorhin war Flesch religiös, fast göttlich. Man hatte das klare und sichere Gefühl, dass er hier uns sein Lieblingsstück spielte, dasjenige, das er nur mit Gefühl und Verehrung angeht, wie eine heilige Sache. Ich glaube gerne, dass, wenn am Schluss der Saal leer gewesen wäre, er es überhaupt nicht gemerkt und gleichwohl weitergespielt hätte. Er spielte nicht mehr für uns, sondern für sich selbst, mit seinem ganzen Herzen, seiner ganzen Seele. Rasch bin ich dann weggegangen, bevor man Beifall klatschte, um im warmen und tiefen Eindruck dieser grossen Stimme zu verbleiben!