Читать книгу Einer kam heim aus Afghanistan - Heinz-Joachim Simon - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление4

Es war ein typischer Gernot–Abend. Was nichts anderes heißt, als dass die Stimmung gedrückt war. Vater führte das große Wort und machte auf Patriarch. Wir saßen alle an dem langen Tisch im Esszimmer. Zimmer ist untertrieben. Esssaal trifft es besser. Spiegel, Kristalllüster und die große Tafel mit Silberbesteck und KPM–Porzellan hätten sich auch gut im Schloss eines Duodezfürsten ausgemacht. Mein Vater thronte am Kopfende, ihm gegenüber war ein Stuhl für den abwesenden Kronprinzen reserviert. Das Fußvolk, also Stiefmütterchen, Irene, Abdu und ich saßen in der Mitte. Patricia durfte zur Rechten des Betonkönigs sitzen und war selbst bei zurückhaltender Beurteilung eine Sensation und eine aussichtsreiche Kandidatin für «Germany’s next Topmodel». Sie kennen den Typ. Lange Beine bis zum Himmel, blonde Haare bis auf die Schultern, ein ovales Gesicht mit einem Knutschmund. Sie entsprach damit dem gängigen Beuteschema unserer steinreichen Fußballprofis. Sie schien kein Kind von Traurigkeit zu sein, denn sie erwiderte meine Blicke mit kokettem Augenaufschlag. Vater erzählte umständlich, was er alles für meine Reise vorbereitet hatte. Er hörte sich nun einmal gern reden. Ich hörte nur mit halbem Ohr hin. Plötzlich starrten mich alle an, und ich wurde aus meinen Betrachtungen über die Modellschönheit aufgescheucht.

«Hörst du mir überhaupt zu?»

«Ich war in Gedanken schon in Afghanistan», redete ich mich heraus.

«Ich habe dich gerade gefragt, ob du in deinem seltsamen Beruf Leute aus der Regierung kennen gelernt hast?»

«Ja, schon. Aber für die war ich nur so eine Art Kleiderständer. Die meisten beachteten mich kaum. Der einzige, der von denen etwas taugte, war der Schröder. Der hat mit uns sogar Bratwurst gegessen oder ein Bier getrunken. Die anderen konnte man getrost vergessen.»

«Dieser Sozi», grollte mein Vater, obwohl er sonst von ihm mehr hielt als von der jetzigen Amtsinhaberin.

«Peter, wie sprichst du denn von Ministern?» empörte sich meine Stiefmutter und warf selbstgerechte Blicke um sich.

«Na ja, wäre auch ein Wunder, wenn du in deinem Beruf wichtigen Leuten aufgefallen wärst!» brummte Väterchen.

«Was ist denn dein Beruf?» fragte mich Patricia.

Ich schämte mich nicht wegen meiner Tätigkeit, aber ihr gegenüber wäre ich gern mit etwas Bedeutenderem herausgerückt. Anwalt, Schönheitschirurg, also etwas mit Sozialprestige. Ich murmelte also, womit ich meine Brötchen verdiente, aber sie reagierte anders als ich erwartet hatte.

«Bodyguard!» staunte sie und riss ihre Kulleraugen auf.

Mein Beruf schien mich durchaus nicht zu deklassieren. Na ja, Messalina mischte sich auch gern einmal unters Volk.

«Das muss ja aufregend sein.»

«Ist es aber nicht. Im Gegenteil. Meistens stehe ich nur in der Gegend herum und starre Luftlöcher in die Landschaft.»

«Hast du auch eine Pistole bei dir?»

Ich nickte.

«Einen richtigen Colt, so wie in den Western?»

«Eine Smith & Wesson.»

«Hast du schon einmal …?»

«Nein. War nie nötig.»

«Was war denn das Aufregendste, was du bisher erlebt hast?»

Sie war hartnäckig und sah in mir wohl so eine Art «Schimanski», und um sie zufriedenzustellen, erzählte ich von dem Job mit dem Popstar und dessen Groupies und als Dessert von meinem kleinen Boxkampf am vergangenen Abend mit den Russen. Mein Vater hörte mit grimmigem Gesicht zu. Das Essen, es war eine vorzügliche Gans, schien ihm gar nicht mehr zu schmecken.

«Fünf Russen? Das war sicher gefährlich», hauchte Patricia.

«Reine Routine», tat ich dies etwas großsprecherisch ab.

«In gewissen Kreisen nennt man ihn den Mann aus Stahl!» nahm mich Irene augenzwinkernd auf den Arm.

«Die hätten auch von der Russenmafia sein können!» ließ sich Patricia nicht beirren.

«Waren die Typen vielleicht auch. Aber für so etwas hat man uns Jiu Jitsu und Karate beigebracht.»

Ich gab also mächtig an. Normalerweise ist das nicht meine Art. Doch mich ritt der Teufel. Wer lässt sich nicht gern von einer langbeinigen Schönheit bewundern? Das Mädchen war für einen Blödmann wie Detlef viel zu schade. Wenn sie so war, wie Irene sie einschätzte, würde ihre Ehe mit Brüderchen ohnehin nicht lange dauern. Vielleicht ergab sich etwas mit ihr? Ich hatte nicht vor, mich dagegen zu wehren.

Als ich mich mit Abdu zum Afghanischen Club aufmachen wollte, verabschiedete sich Patricia auch schnell von meinen Eltern. Auf dem Flur zeigte sich, dass sie genau so wenig Skrupel hatte wie ich.

«Ich gehe jetzt zu einem Empfang im Atlantic. Dort trifft sich heute unsere Clique. Wenn du willst, komm doch dorthin. Du kannst mir noch mehr von deinem spannenden Beruf erzählen.»

Sie blickte dabei so glubschäugig und vielversprechend, dass mir heiß wurde. Mit Sicherheit würde es nicht beim Erzählen bleiben.

«Wenn es im Afghanischen Club nicht zu spät wird, schaue ich noch einmal vorbei.»

«Tu das. Wir sind sicher bis nach Mitternacht an der großen Bar im Atlantic. Anschließend machen wir noch einen Zug durch die Gemeinde.»

Sie zeigte noch einmal ihre Beißerchen und zog von dannen. Ich borgte mir von Vater den Bentley und fuhr mit Abdu nach Farmsen hinaus.

Am Anfang war mein Schwager etwas still. Schließlich kam er damit heraus, wo ihn der Schuh drückte.

«Die Patricia gefällt dir wohl?»

«Dir nicht?»

«Sie ist immerhin die Verlobte deines Bruders.»

«Wenn sie sich vorher noch ein bisschen umschauen will, so ist das ihre Sache.»

«Es passt nicht zu dir. Es ist nicht ehrenhaft.»

«Nein. Mit Ehre hat das nichts zu tun. Allenfalls mit Sex.»

«Wenn das Detlef erfährt, gibt es ein Unglück.»

«Ach was. Das Mädchen ist clever genug, um zu wissen, wie man mit dem Feuer spielt. Übrigens, sehr bedrückt schien sie mir über Detlefs Entführung nicht zu sein. Irene erzählte zwar, dass sie anfangs etwas durch den Wind war, aber davon habe ich heute nichts bemerkt. Es wird ohnehin eine kurze Ehe werden.»

«An eure laxe Moral werde ich mich wohl nie gewöhnen», erwiderte er stöhnend. «Bei uns zu Hause würde bei derartigen Dingen Blut fließen.»

«Würdest du jemanden umbringen, wenn Irene sich …?» fragte ich neugierig.

«Möglich», erwiderte er nach langem Schweigen. «Verstehst du denn das nicht?»

«Nein. Aber du bist in Ordnung, und das allein zählt. Bloß gut, dass Irene über solche Dinge erhaben ist. Sie liebt dich.»

«Ja. Allah Akbar. Gott sei Dank. Du bist doch auch in Ordnung. Warum willst du deinem Bruder die Braut wegnehmen?»

«Ich will sie ihm nicht wegnehmen. Aber sie hat erkennen lassen, dass sie gern gevögelt werden will. Das ist alles.»

«So spricht man nicht.»

In solchen Dingen hatte er noch einiges bei uns zu lernen. Wenn er gewusst hätte, was an diesem Abend beginnen würde, hätte er mich sicher nicht in den Afghanischen Club eingeladen.

Das Clubhaus war keine große Sache, sondern sah nach einem Mehrfamilienhaus aus. Nur das Türschild verriet, dass es hier, einige tausend Kilometer von Kabul entfernt, einen Versammlungsort der Afghanen gab. Als wir eintraten, schlug mir Geruch nach Curry und anderen fremden Gewürzen entgegen. So belanglos und alltäglich das Haus von außen aussah, so fremd und interessant war das Innere. Der Fußboden war mit Teppichen bedeckt, und eine Unmenge von Kissen und Diwanen luden dazu ein, sich hinzulümmeln. Elegant gekleidete Männer und Frauen standen mit Papptellern und Bechern zusammen und blickten sich zu uns um. Abdu wurde freudig mit Umarmungen empfangen, und es wurden viele Wangenküsse ausgetauscht. Abdu stellte mich vor, und ein wohlwollendes Kopfnicken war die Reaktion. Einige, aber nicht alle Männer trugen Turbane. Die Frauen hatten überwiegend Landestracht an, schöne lange, blaue Kleider mit entsprechenden Kopftüchern. Als Abdu sagte, dass ich in wenigen Tagen nach Afghanistan fliegen würde, löste dies freudiges Erstaunen und Interesse aus. Jemand drückte mir einen Pappteller in die Hand, auf dem Reis und ein Art Gulasch lagen. Da ich kein Freund orientalischer Küche bin, stocherte ich etwas lustlos darin herum.

«Schmeckt es Ihnen nicht?» fragte mich eine interessant klingende Stimme hinter meinem Rücken.

Ich drehte mich um, und was ich sah, hatte bei mir die Wirkung eines Leberhakens. Ich bin eigentlich kein Typ, der sich so schnell beeindrucken lässt. Im Borchardt, im Newton oder bei meinem Lieblingsitaliener Bocca di Bacco in der Friedrichstraße kann man genug schöne Bräute bestaunen. Aber bei diesem Anblick blieb mir die Luft weg. Sie war so groß wie ich, sehr schlank, dunkelhäutig und hatte eine Kopfhaltung, die zur Königin von Saba gepasst hätte. Ein schmales, ovales Gesicht mit ausgeprägten Wangenknochen, einer vielleicht etwas zu langen, gebogenen Nase und tellergroßen, türkisfarbenen Augen. Ihr welliges, schwarzes Haar fiel ihr glänzend bis auf die Schultern. Sie war entschieden die schönste Frau, die ich je gesehen hatte. Das schulterfreie, schwarze Kleid betonte ihren langen Hals. Ihre Haut schimmerte in einem samtenen Braunton, und einem Salomo wären dazu ein paar schöne Vergleiche eingefallen. Patricias Schönheit erschien mir dagegen wie biedere Hausmannskost, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich war über ihre Schönheit so verblüfft, dass ich erst einmal schlucken musste, bevor ich antworten konnte. Sollte jetzt ein falscher Eindruck entstanden sein, so möchte ich richtig stellen, dass ich kein Womanizer bin. Nach meiner gescheiterten Ehe hatte ich ohnehin den Eindruck, dass meine Wirkung auf Frauen sehr begrenzt war. Mein Äußeres hatte zwar dazu geführt, dass sich einige dumme Gänschen in mich vergafften, aber die Frauen mit Klasse mieden einen Kerl, der sein Geld mit dem Schutz der wirklich Wichtigen verdiente. Die fremdländische Schönheit sah mich an, als hätte sie wirkliches Interesse an mir. Mit hochrotem Kopf stotterte ich, dass das Essen etwas ungewohnt sei. Sie lächelte und zeigte mir ein paar Zahnreihen, die jeden Zahnarzt um seine Existenz hätten fürchten lassen.

«Sie werden sich daran gewöhnen müssen, wenn Sie nach Afghanistan wollen. Übrigens, ich heiße Djamila.»

Sie reichte mir die Hand, und ich bewunderte die dunklen Härchen auf dem schlanken Arm. Daran können Sie ersehen, was mit mir passierte. Es war nicht so wie bei meiner geschiedenen Frau, die mich am Anfang auch gehörig durcheinander gebracht hatte. Ich wusste sofort, dass hinter dieser Erscheinung etwas war, was dem Äußeren entsprach und dass ich alles tun würde, um dies kennen zu lernen. Gleichzeitig war mir bewusst, dass ich dafür den Beistand sämtlicher Götter brauchte, und ich hatte Angst, es zu vermasseln.

«Peter Gernot», stellte ich mich vor. «Abdurrahman ist mit meiner Schwester verheiratet.»

«Und was wollen Sie in Afghanistan?»

Ich sagte es ihr, und ihre sehr großen Augen schienen noch größer zu werden.

«Sie wollen tatsächlich nach Afghanistan gehen, um ihren Bruder freizukaufen?»

Ganz offensichtlich hielt sie mich für einen fürchterlichen Simpel. Aber mir blieb nichts anderes übrig, als zu nicken.

«Ich weiß schon, dass es dort nicht einfach wird», sagte ich lahm.

Es lief gar nicht gut mit ihr, und ich ärgerte mich darüber.

«Nicht einfach? Sie werden dort den Tod finden. Kennen Sie nicht das Gedicht von Fontane?»

Was sollte das? Ich kenne Fontane ganz leidlich. Effi Briest und den Stechlin und die Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Von einer Afghanin brauchte ich mir wirklich keine Fragen über Fontane gefallen zu lassen. Aber sie sah wohl meinem Gesicht an, dass ich keinen blassen Schimmer hatte, wovon sie sprach, und sie zitierte:

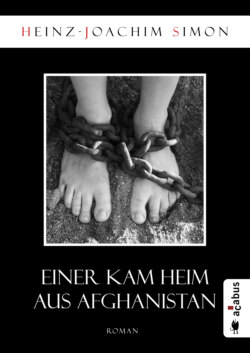

«Die hören sollen, sie hören nicht mehr,

Vernichtet ist das ganze Heer,

Mit dreizehntausend der Zug begann,

Einer kam heim aus Afghanistan.»

Sie erzählte den Hintergrund dieses Gedichtes; von dem Kriegszug der Briten, der anfangs so siegreich aussah und dann in einem Fiasko endete. Mir fiel nun ein, dass der General im Adlon davon gesprochen hatte. Aber diese Britenarmee war im 19. Jahrhundert untergegangen.

«In Afghanistan stehen heute die Amerikaner und die ISAF–Soldaten. Doch davon einmal abgesehen, wir Gernots haben gute Beziehungen dorthin und helfen beim Aufbau des Landes.»

«Ich weiß. Doch ob Ihre Beziehungen in ein paar Monaten noch viel wert sind, muss sich erst noch herausstellen. Und die Amerikaner? Die können noch so viele ‚Daisy Cutter’ auf Afghanistan schmeißen, es wird die Taliban und al-Qaida trotzdem nicht aufhalten.»

«Daisy Cutter?» fragte ich begriffsstutzig. Ich hatte keine Ahnung, wovon die exotische Schönheit sprach.

«Die größte und stärkste Bombe der Welt. Schlimmer wäre nur die Atombombe. Die Amerikaner haben sie über Tora Bora abgeworfen, als sie dort Osama bin Laden vermuteten.»

«Noch nie davon gehört», stammelte ich verlegen.

Es passte mir gar nicht, dass wir bei so ernsten Themen blieben. Ich hätte lieber mit ihr geflirtet. Aber mir fiel partout nicht ein, wie ich dies bei ihr anstellen sollte.

«Es hat ihnen nichts gebracht», sagte sie sehr ernst und schüttelte ihr schulterlanges Haar.

Ich starrte sie immer noch an, als hätte mich der Schlag getroffen. So muss es Alexander ergangen sein, als er Roxane sah. Leider war ich kein makedonischer Eroberer. Sie fuhr unerbittlich mit ihrem Vortrag fort, und ich dachte dabei, wie kriege ich sie nur auf ein anderes Thema.

«Die Büchse der Pandora wird niemand mehr schließen. al-Qaida ist nur die giftige Frucht des US–Kolonialismus, ein Kind der CIA, das sich nun gegen die einstigen Pflegeeltern wendet. Nicht der Araber Osama bin Laden hat den Geist in die Welt geschickt, der den Hass der Muslime schürt, sondern der Ägypter Sayyid Qutb. Seine Botschaft kennt jeder Gläubige: Der Westen ist verdorben, und es ist soweit - die Erneuerung der Welt kommt aus den Basaren.»

«Sie glauben das wirklich?» fragte ich irritiert, denn ihre pathetischen Worte standen in einem diametralen Gegensatz zu ihrer Erscheinung.

«Ja. Nein. Nicht wirklich. Ich wollte Ihnen nur zeigen, was für ein Geist in Afghanistan umgeht», gestand sie und schüttelte bekümmert den Kopf. «Ich habe Angst um die Kinder.»

Sie merkte, dass ich mit ihrer Bemerkung und dem plötzlichen Schwenk auf die Kinder nichts anfangen konnte und lächelte schmerzlich. Ihr Mund, der wie geschaffen zum Lachen war, verzog sich zu einem Strich.

«Ich bin Leiterin eines Hilfswerks für afghanische Kinder. Wir sorgen dafür, dass sie Papier und Bleistifte und eine ordentliche Mahlzeit bekommen. Wir lehren die Kinder nicht nur Lesen und Schreiben, sondern versuchen ihnen auch westliche Werte wie Demokratie, Selbstbestimmung und Gleichheit der Geschlechter nahezubringen. Was wird aus diesen Kindern, wenn sich der Westen aus Afghanistan zurückzieht oder zurückziehen muss?»

Sie beantwortete die Frage selbst: «Man wird sie töten. Wissen Sie, dass die Taliban einst die Devise ausgegeben hatten: ‹Tötet die Lehrer›? Sie werden auch die Kinder töten, die im Sinne der westlichen Werte erzogen wurden oder sie zumindest in Umerziehungslager stecken. Ich weiß, was Sie sagen wollen», fuhr sie fort. «Warum versuchen wir überhaupt, ihnen die westlichen Werte nahezubringen? Es ist die einzige Chance, dem Dunstkreis von Traditionen aus vorislamischer Zeit zu entrinnen. Im Gegensatz zu dem, was eure Medien berichten, ist nicht der muslimische Glaube das Problem, sondern die Traditionen einer patriarchalischen Männergesellschaft. Wir brauchen zu Hause Bildung, Bildung und nochmals Bildung. Aber dies verlangt Zeit. Wenigstens eine Generation. So wie Sie mich hier sehen, müsste mich meine Familie verstoßen. In Afghanistan redet eine Frau nicht mit einem Fremden, schon gar nicht unverschleiert und mit nackten Armen. Ich müsste mich, wenn ich nicht die Tochter Sayed Khans wäre, als Bettlerin oder Hure durchschlagen.»

Wie vom Donner gerührt, sah ich sie an. Djamila war also die Tochter unseres Repräsentanten in Kabul. Es war ihr Bruder, der mich am Flughafen erwartete. Sie bemerkte meine Überraschung, nickte und lächelte warmherzig, und ich wünschte, sie würde nicht damit aufhören.

«Ja. Ich weiß, wer die Gernots sind. Und ich freue mich, Sie kennen zu lernen.»

Sie reichte mir noch einmal die Hand. Ich hatte nichts dagegen.

«Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Dann werden wir uns in Kabul vielleicht einmal sehen.»

«Sie haben keine Ahnung von Afghanistan», erwiderte sie, und erneut flog ein Schatten über ihr Gesicht. Sie schwieg. Um das Gespräch wieder in Gang zu bringen, fragte ich sie, ob sie tatsächlich der Meinung sei, dass Afghanistan zur Talibanherrschaft zurückkehren könnte.

«Die Taliban herrschen schon auf dem Land; von den Bergen ganz zu schweigen. Nur die Städte folgen noch der Regierung in Kabul.»

«Ich hatte keine Ahnung, dass es so schlecht steht.»

«Ihr in Deutschland wisst nichts! Eure Medien berichten nur das, was sie berichten sollen. Ihr wisst nicht wirklich, was bei uns passiert.»

«Wie dem auch sei. Ich werde nach Afghanistan fliegen.»

Ich war nun neugierig auf dieses geheimnisvolle Land und wollte wissen, was dort vor sich ging. Sie nickte und nippte an ihrem Teebecher.

«Sie fliegen in eine Zeit vor Christi Geburt zurück. Auch wenn es in Kabul an der Great Massud Road nicht so aussieht. Es gilt immer noch das Gesetz des Paschtunwali. Es geht um Ehre, Tapferkeit, Rache und Gastfreundschaft. Abraham hat bei uns erst vor kurzem seinen Sohn opfern wollen.»

«Schade, dass wir uns in Kabul nicht sehen können. Aber wenn ich wieder in Deutschland bin, werde ich Ihnen berichten, wie es mir ergangen ist», versuchte ich das Gespräch ins Persönliche zu ziehen.

«Ich werde auch in Kabul sein.»

«Dann sehen wir uns doch?»

«Ich werde Sie sehen», korrigierte sie mich.

Ich starrte sie verständnislos an.

«Ich werde eine Tschadari tragen.»

Weil ich sie immer noch verständnislos anstarrte, fügte sie hinzu: «Eine Burka. Sie werden mich nicht erkennen.»

«Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich Sie in Kabul wiedertreffen könnte.»

«Ich mich auch. Aber es wird nicht so sein, wie Sie sich das vorstellen», sagte sie mit nachdenklichem Blick.

Auch damit konnte ich nichts anfangen.

«Mein Vater hat mich nach Afghanistan zurückgerufen, weil er mich verheiraten will, und verheiratete Frauen dürfen nur im Haus und in Gegenwart ihres Ehemanns einem Fremden begegnen.»

Mir wurde die Kehle eng. Ich schalt mich einen Toren. Sie sah meiner Miene an, dass ich schockiert war, und legte mir ihre Hand auf meinen Handrücken. Es war nur eine flüchtige Berührung. Aber mein Herz schlug schneller.

«Lieben Sie Ihren zukünftigen …?», fragte ich und brach ab.

Der Mund war mir trocken geworden. Ich fürchtete über diese direkte Frage eine Abfuhr. Aber sie schien nicht erstaunt zu sein.

«Bei uns heiratet man nicht aus Liebe. Das kennen wir nur aus Bollywood–Filmen. Er ist der Sohn unseres Nachbarn Scheich Fahin Markan. Ein wichtiger Mann.»

«Und Sie werden diesen Sohn heiraten? Einen Menschen, den Sie nicht einmal richtig kennen?»

«Ich kenne seine Familie. Mit Rashid, dem Sohn des Fahin Markan, habe ich schon als Kind gespielt. Aber in den letzten zehn Jahren habe ich ihn nicht gesehen. Er hat in Cambridge studiert. Die Verbindung mit Markan wird auch für die Gernots von Nutzen sein.»

«Wieso?» fragte ich verblüfft. Was hatten zum Teufel die Gernots mit ihrer Heirat zu tun?

«Wir Sayeds waren immer für die Deutschen. Schon unser Großvater hat von euch Deutschen geschwärmt und ist sicher hundertmal zu der Eisenbahn vor dem Parlament gegangen. Und mein Vater hat gern das Angebot Ihres Vaters angenommen, die Interessen der Gernots in Afghanistan zu vertreten. Wenn er durch die Verbindung mit Markan mehr Einfluss bekommt, wird sich dies auch positiv auf die Geschäfte der Gernots auswirken.»

Ich hatte keine Ahnung, was sie mit der Eisenbahn meinte und nahm mir vor, mich mit der deutsch–afghanischen Geschichte auseinanderzusetzen, bevor ich abflog.

«Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir uns wieder sehen könnten», versuchte ich erneut dem Gespräch eine persönliche Wendung zu geben, wobei «Freude» nur recht unvollkommen meine Gefühle ausdrückte.

«Ich mich auch», antwortete sie und legte ihre Hand auf meinen Arm, und mein Puls stieg. Aber sie brachte mich sofort wieder auf Normaltemperatur.

«Doch in Afghanistan werden Sie mich kaum wieder sehen. Aber vielleicht einmal, man weiß nie, in Deutschland? Wenn mein Ehemann dies zulässt.»

Was sollte ich von dieser rätselhaften Bemerkung halten? Sie stand vor mir in einem schulterfreien, schwarzen Kleid, das ihre schlanke Figur betonte, ihre herrlichen Beine zeigte und erzählte mir, dass sie mich zukünftig nur mit Erlaubnis ihres Ehemanns sehen konnte.

«Vielleicht ergibt sich ja doch die Möglichkeit, sich vorher einmal zu sehen», sagte ich lahm. «Immerhin ist Faiz Ihr Bruder, und er wird mir, wie ich gehört habe, in Afghanistan zur Seite stehen.»

«Sie sind ein ahnungsloser … Engel, Peter Gernot!» wiederholte sie. Sie sah mich noch einmal an, als wolle sie sich meine Erscheinung einprägen, und rauschte ab. Es war ein so rätselhafter Blick, dass er sich in mein Gedächtnis eingrub.

Ich stand noch eine Weile wie betäubt herum und lauschte den Gesprächen, die ich nicht verstand. Wie mir Abdu beiläufig erklärte, redeten sie in Paschtu. Ich nickte gleichgültig und sah zu Djamila hinüber. Unsere Augen begegneten sich, und ich sah in ihren etwas, was ich bei einer Deutschen als Aufforderung aufgefasst hätte. Verstehe einer die Fremdländer. Ich ging hinaus und setzte mich vor die Tür und rauchte ein Zigarillo. Es war zwar Anfang Mai, aber es wehte ein kalter Wind. Typisches Hamburgwetter. Schließlich kam Abdu heraus und setzte sich zu mir auf die Stufen.

«Gefällt es dir bei uns nicht?» fragte er besorgt.

«Das ist es nicht. Nein. Absolut nicht. Ich glaube, ich habe mich … verliebt.»

«Was? Etwa in Djamila?»

Ich nickte.

«Sie ist Afghanin und die Tochter des Repräsentanten deines Vaters. Vorhin warst du noch scharf auf die Braut deines Bruders. Du benimmst dich wie ein läufiger Kater, mein Lieber!»

«Ach, vergiss Patricia. Eine Frau wie Djamila ist mir noch nie begegnet. Schon der Name klingt wie eine Figur aus einer Erzählung der Scheherazade.»

«Afghanistan ist kein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Du weißt nicht, worauf du dich da einlässt. Sie ist eine Muslima. Dagegen wäre eine Affäre mit Patricia Kinderkram. Schlag sie dir aus dem Kopf! Wenn du heil aus Afghanistan herauskommen willst, solltest du sie meiden wie eine Krankheit.»

«Die habe ich schon. Man sagt doch, dass Liebe eine Krankheit ist.»

«Du redest Schwachsinn!»

So unrecht hatte er damit nicht.

Als wir in die City fuhren, sah ich an der Binnenalster hoch zum Fernsehturm hinter dem Kongresszentrum. Sein blaues Licht tanzte über die Dächer der City und verschwand und kam wieder wie meine Gedanken an die rätselhafte Afghanin. Wir bogen in die Rothenbaumchaussee ein. Es fing an zu regnen, und ich war in Gedanken noch immer in dem Land, das Djamilas Heimat war. Nach allem, was ich von Abdu und Djamila erfahren hatte, erwarteten mich dort eine Menge Aufregung und Ärger. Aber es hatte mich gepackt, und es sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn ich Djamila dort nicht sehen würde. Dieser Blick musste doch etwas zu bedeuten haben. Ich wusste, dass ich zu Hause einen sehr großen Whisky trinken würde. Dass ich noch eine Verabredung im Atlantic gehabt hatte, fiel mir erst am nächsten Morgen ein.