Читать книгу Das Mädchen und die Nachtigall - Henri Gourdin - Страница 11

Martha

ОглавлениеEs sollte mehrere Wochen dauern, bis Agnès und ich uns wiedersahen. Hatte sie Villefranche nach Weihnachten verlassen? Verschloss Madame Puech ihre Haustür vor ihr? Ich weiß es nicht. Agnès’ Verschwinden in den letzten Tagen des Jahres 1939 und den ganzen Januar 1940 über ist und bleibt für immer eine Frage ohne Antwort. Ich selber befand mich mehrere Tage zwischen Leben und Tod, direkt nach meinem Besuch im Vauban, und jene Tage sind meinem Gedächtnis entschwunden. Im Grunde sehe ich mich zusammen mit ihr auf der Stadtmauer, im Wohnzimmer ihrer Eltern und dann ohne Übergang auf dem Sofa liegend, wo ich den restlichen Winter verbrachte. Aber in der Zwischenzeit hatte mein Schicksal das von Martha Soulas gekreuzt. Martha hat die ganze Zeit, in der ich zwischen Leben und Tod schwebte, über mir gewacht, und ohne sie gäbe es mich heute nicht mehr und ich könnte diese Erinnerungen nicht mehr weitergeben und dabei meine Tränen unterdrücken, wenn ich an alles denke, was sie für mich getan hat.

»Ah! Da bist du ja!«, rief sie aus, als ich wieder zu Bewusstsein kam. »Mach nicht so ein Gesicht, ich habe noch nie jemanden gefressen. Ich bin die Mutter von Félicie, die Mutter deiner Chefin. Du bist zu Hause«, fuhr sie angesichts meiner Bestürzung fort, »bei Madame und Monsieur Puech, erinnerst du dich? Die Bäcker.«

Ich hob den Blick und erkannte die Decke wieder, den Kristallleuchter und die Möbel des Esszimmers, in dem ich am Tag meiner Ankunft den Tisch gedeckt hatte, in der Zitadelle … von Villefranche, genau … am Abend meiner Ankunft in Villefranche-de-Conflent.

»O nein!«, sagte sie entschieden und unmissverständlich, als ich Anstalten machte aufzustehen.

»Dir ist Ruhe verordnet. Das ist jetzt dein Programm: Ruhe, Ruhe und nochmals Ruhe. Heute im Verlauf des Tages oder morgen kommt der Arzt vorbei. Solange wirst du dich nicht von der Stelle rühren. Nach all den Sorgen, die du uns bereitet hast …«

»Die Bäckerei …«

»Die Bäckerei?«, fragte sie lachend. »Die Bäckerei kann auf dich verzichten, mach dir keine Sorgen.«

»Aber … Madame Puech rechnet mit mir, ich muss …«

»Madame Puech, Madame Puech … Félicie kommt gut ohne dich klar, beruhige dich. Sie steht ein wenig früher auf, das tut ihr sehr gut.«

»Ich will nicht zurück nach Argelès«, sagte ich, griff nach ihrer Hand und drückte sie.

Das Erwachen im Esszimmer der Puechs markiert in meinem Gedächtnis den Beginn eines unüberschaubaren Zeitabschnitts, an dessen Ereignisse ich mich nicht mehr genau erinnere. Sie sind mir eher durch die Berichte von Martha und Pfarrer Raynal zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

Am Tag nach Weihnachten war ich nicht aufgestanden, und als Félicie nach mir schaute, hatte sie mich bewusstlos vorgefunden. Entweder hatte sie angesichts der Kosten eines Arztbesuchs gezögert, ihn zu holen, oder Dr. Durand hatte es nicht für nötig befunden, am Tag nach Weihnachten zu kommen. Jedenfalls kam er erst am folgenden Tag, nachdem er die Sprechstunde bei der Eisenbahngesellschaft in den Diensträumen des Bahnhofs absolviert hatte. Er diagnostizierte eine Lungenentzündung und verordnete Ruhe, viel Ruhe. Zu jener Zeit war es das einzige bekannte Heilmittel.

Anscheinend gab mein Zustand Anlass zur Sorge, denn Durand kam am nächsten Tag zusammen mit einem Doktor namens Puig aus Perpignan wieder, einem bekannten Arzt. Durand wollte seine Meinung hören, und ich glaube auch, dass er es war, der ihn von Prades aus mitnahm. Sie sprachen in ihrem medizinischen Kauderwelsch miteinander, doch ich verstand, dass Puig in Prades einen katalanischen Flüchtling behandelte, der ein berühmter Musiker war. War das nicht der Name dieses großen Bahnhofs, wo der Zug angehalten hatte, ehe er den Engpass ansteuerte, an dem Tag, als ich aus dem Lager kam, der Bahnhof mit dem Weihnachtsbaum? Und dieser katalanische Musiker, dieser Virtuose, um wen handelte es sich?

Auf diese Weise erfuhr ich von Pablo Casals Anwesenheit einige Kilometer von Villefranche entfernt.

»Kennen Sie ihn?«, fragte mich Dr. Puig, als er bemerkte, welche Wirkung allein der Name auf mich ausübte.

Ob ich Pau kannte? Ich hatte ihn 1934 in Barcelona spielen hören, und das hatte meine Begeisterung für die Musik ausgelöst. Ein Glücksfall. Als Instrumentenbauer und Cembalist erhielt mein Vater oft Karten für Konzerte. Dieses Mal hatte er Teresa, Mama und mich mitgenommen, als Paus Orchester spielte. Es war zudem meine erste Reise über die Grenzen von Tarragona hinaus, und alle meine Sinne waren hellwach. Pau hatte Papa und mich nach dem Konzert empfangen. Allein das! Später war er mein Lehrer am Musikkonservatorium in Barcelona. Er selbst war nur selten da, aber alle seine Unterrichtsstunden hinterließen bei uns Schülern einen bleibenden Eindruck.

»Flüchtig«, sagte ich errötend.

»Musikerin?«

»Ein wenig.«

»Instrument?«

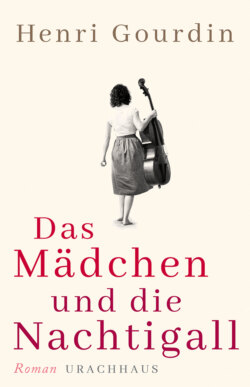

»Klavier, Cembalo. Ein bisschen Cello«, fügte ich hinzu.

»Cello!«, murmelte er wie zu sich selbst.

Er zog seine goldene Uhr aus der Jackentasche, legte seinen Daumen an den Rand des Deckels und hob ihn mit einem Finger an, während er mit der anderen Hand die Pulsader an meinem Handgelenk suchte. Und ich dachte, dass Pablo Casals, der über sechzig Jahre alt war, ihn mehr brauchte als ich. Ich war weder zu etwas noch für jemanden nützlich. Sollte ich am nächsten Tag sterben, würden – wenn überhaupt – höchstens drei Verrückte meinem Sarg folgen. Bei ihm war das etwas anderes, die Welt brauchte ihn.

»Wie geht es ihm?«, fragte ich, als er sich endlich zu mir umdrehte.

»Sind Ihre Patienten alle so?«, fragte er Durand und lachte laut auf. »Sie wird durchkommen«, sagte er noch und wandte sich Martha zu, »aber sie braucht Ruhe, viel Ruhe, keine Anstrengung, keine Sorgen, keine Aufregung, natürlich keine Arbeit.«

Ich sollte zwei ganze Wochen lang das Bett hüten und danach nur sehr langsam wieder mit allem anfangen. Richtig gesund würde ich erst in zwei, vielleicht drei Monaten sein. Madame Puech machte ein langes Gesicht.

»Wir haben sie aufgenommen, damit sie uns hilft«, sagte sie.

»Vergessen Sie das«, entgegnete Durand schroff. »Die Kleine hat sehr gelitten. In ihrem Zustand würde die Arbeit sie umbringen. Sie würden ihren Tod auf dem Gewissen haben, lassen Sie sich das gesagt sein. Und die Polizei am Hals.«

Die Erwähnung der Polizei beschäftigte mich. War Madame Puech wirklich fähig, mich nach Argelès zurückzuschicken, in dem Zustand, in dem sie mich vor sich sah? Warum warnte dieser Dr. Durand, der sie gut zu kennen schien, sie auf so eindringliche Weise?

»Machen Sie sich keine Sorgen um Pau«, sagte Dr. Puig zu mir, als er sich verabschiedete. »Das Erstarken des Faschismus macht ihm große Sorgen, aber physisch wird er uns alle überleben. Sie werden es selber feststellen, wenn Sie ihn besuchen werden. Sobald es Ihnen besser geht. Das hängt nur von Ihnen ab, von der Ruhe, die Sie sich gönnen.«

»Spielt er?«

»Er weigert sich, öffentlich zu spielen, seit Spanien in Francos Händen ist, wissen Sie das nicht? Wohlgemerkt, manchmal macht er eine Ausnahme für Konzerte zugunsten von Flüchtlingen. Ich werde Ihnen Bescheid geben.«

Martha hätte ein Violoncello nicht von einer Viola da gamba unterscheiden können, aber sie wusste, dass Pablo Casals sich in Prades niedergelassen hatte und die Flüchtlingslager besuchte. Was den Priester anging, so sagte er, als ich mit ihm über ihn sprach: »Casals? Er ist in Prades im Grand Hôtel.«

Anscheinend war ich die einzige Person in der Region, die die Adresse von Pablo Casals nicht kannte.

»Haben Sie ihn spielen hören?«

Ich nickte zustimmend.

»Kennen Sie ihn?«

»Ja«, antwortete ich so ungezwungen wie möglich.

Ich kannte ihn natürlich nicht näher, aber ich verdankte ihm meine Leidenschaft für die Musik. Vor den politischen Ereignissen lasen ich und meine Kommilitonen aus dem Konservatorium alles, was über ihn erschien, zumindest alles, was uns zugänglich war. Er war für uns nicht nur ein unvergleichlicher Musiker, ein genialer Interpret, der Erneuerer des Cellos, sondern ebenso ein großer Denker und Pazifist. Auch ein Katalane: Er versäumte keine Gelegenheit, seinen Patriotismus zu beteuern, und diese Treue zu seiner Herkunft berührte uns, die Katalanen, sehr. Ich hatte immer davon geträumt, dass es, wenn ich einen Lehrer haben sollte, Pablo Casals sein würde. Lehrmeister der Musik, des Denkens, des Lebens. Er hatte sich geweigert, in Deutschland aufzutreten, als Hitler begann, Franco zu unterstützen. Ein erhebliches Opfer für ihn. Ein Land, in dem er so viele Freunde hatte! So viele Bewunderer! Das Land von Bach und Beethoven! Ich wusste noch nicht, dass er nach seiner Flucht aus Katalonien einige Konzerte bei der BBC gegeben und es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, seine Darbietungen als Zeichen der Würdigung und Ermutigung seiner Landsleute mit einer selbst komponierten Interpretation von El cant dels ocells – Der Gesang der Vögel – zu beenden, einem alten katalanischen Volkslied.

Durand hatte zwei Wochen komplette Bettruhe verordnet; es wurden zwei Wochen fast durchgehenden Schlafens. Eines Morgens fühlte ich mich besser, einfach so, als ich aufwachte, und als hätte Martha nur darauf gewartet, verlegte sie mich aus dem Esszimmer in die Küche hinüber. Sie stattete das Sofa mit Bettzeug aus, und so wurde dies bis Februar vom ersten bis zum letzten Sonnenstrahl meine Welt. Diese Küche unterschied sich nicht sehr von der unsrigen über der Werkstatt meines Vaters. Bis hin zu dem gusseisernen Herd, der mit großen Holzkohlen betrieben wurde, dem großen Bauerntisch und dem Kommen und Gehen all der Freunde und Nachbarn. Der Katalane des Conflent ersetzte im Wortschatz den aus Tarragona, die Hauptrolle von Mama nahm Martha ein, und auch die anderen Menschen waren fast austauschbar.

Martha hatte die Fähigkeit, die Kunden der Bäckerei am Klang der Eingangstür zu identifizieren. »Monsieur Soundso«, verkündete sie beim Läuten des Glöckchens. »Was bekommen Sie, Monsieur Soundso?«, hörte man Arlettes Stimme als Echo. Eine Leistung! Auf den ersten Blick schon, aber mit der Zeit stellte ich fest, dass die Leute immer ungefähr in derselben Reihenfolge und zur selben Uhrzeit kamen, und ich bemerkte ebenso, dass Martha immer den Außenspiegel im Blick hatte – er war hinter dem Fenster wie ein Rückspiegel am Kotflügel eines Autos angebracht. So hatte sie, ohne sich von ihrem Spülbecken wegzubewegen, den kleinen Platz und einen Großteil der Rue Saint-Jean im Blick. Man konnte auch sagen, ein Drittel von Villefranche.

Sie stand vor Tagesanbruch auf, machte sich sogleich an ihre Aufgaben und blieb bis zum Abend dabei. Ein arbeitsreiches Leben. Nicht eine Minute Pause. Sie herrschte über die Küche, über einen Garten, den sie irgendwo auf der Seite der Vorstadt hatte, und sie verwaltete die Vorräte, strickte, bügelte, stopfte, bohnerte, wischte Staub und wachste. Sie überließ Arlette nur die Wäsche und das Aufwischen der Böden am Freitag.

Eines Tages rief Arlette sie vom unteren Ende der Treppe: »Lucienne bittet Sie zu kommen.«

An jenem Tag erfuhr ich, dass sie auch als Hebamme tätig war, und ich sah sie von nun an mit anderen Augen. Ich betrachtete ihre Hände und sagte mir, dass diese Hände Neugeborene in dieser Welt empfingen und diejenigen holten, die nicht von alleine kommen wollten. Ich berichtete ihr von meinen Gedanken, und wie selbstverständlich kamen wir auf die Angelegenheiten des Lebens zu sprechen. Eine Art Wunder zu jener Zeit. Niemand verlor ein Wort darüber, das Thema war tabu. Am Morgen der Hochzeit nahm die Mutter ihre Tochter beiseite und sagte ihr, dass sie sich über nichts wundern solle. Der Vater tat dasselbe mit dem zukünftigen Ehemann, und das war alles. Ich hatte dieses Privileg, das mich lange Zeit von den jungen Mädchen meines Alters unterschied, in die Geheimnisse des Kinderkriegens von einer Frau eingeweiht worden zu sein, die nicht nur aus Sachkenntnis darüber sprach, sondern mit einer Art Staunen, das ihre alten Pupillen aufleuchten ließ.

Abgesehen von den Geheimnissen des Kinderkriegens weihte mich diese Zeit der Erholung auch ins Französische ein. In die Sprache und die Literatur. Ein bisschen durch die Unterhaltungen mit Agnès, ihren Eltern und dem Priester, vor allem aber durch die Bücher. Zunächst Marthas Bücher. Liebesromane: Le mariage de Mademoiselle Privat, La fiancée de Paul, La mariée était en rose … Sehr einfache Geschichten: Ein junges Mädchen läuft von zu Hause weg zu ihrem Geliebten, sie heiraten und haben viele Kinder; ein Waisenkind wird von seiner Stiefmutter geschlagen, dann in einem Schloss aufgenommen und heiratet am Ende den Sohn des Schlossherrn. Es waren auch Geschichten mit erzieherischem Aspekt darunter. In Le tour de la France par deux enfants lässt G. Bruno zwei kleine Brüder, die der Tod ihrer Eltern auf die Straße geworfen hat, das Land mit staunenden Augen durchstreifen und alles aufschreiben, was sie sehen. Doch bald lieh mir Agnès die Romane von Giono, die mich sehr fesselten. Jean le bleu – Jean der Träumer, Colline – Der Hügel, Un de baumugnes – Der Berg der Stummen … sie hatte sie alle gelesen, und ich las sie auch. Ebenso die Manifeste gegen den Krieg: Le grand troupeau – Die große Herde und Refus d’obéissance – Die Verweigerung des Gehorsams. Er hatte die jungen Leute angestiftet, ihren Einberufungsbescheid zurückzuschicken, und war deswegen im Gefängnis gewesen. In der allgemeinen Unruhe durch die Kriegserklärung blieb dies nahezu unbeachtet, doch Agnès wusste es. Sie wusste alles über ihn: über seine antimilitaristischen Erklärungen, die Liste seiner Werke, die wichtigsten Stationen seiner Biografie. Sie rezitierte auswendig ganze Passagen aus Le chant du monde – Das Lied der Welt, Le grand troupeau oder Jean le bleu: »Die Nacht hatte sanft ihren grünen Leib auf das reglose Geriesel der Hügelkette gesenkt, sie kratzte müde und gereizt wie ein großer Vogel mit ihren Krallen noch ein wenig an der Abendröte, und dann spreitete sie ihre Schwingen über den weiten Himmel aus, bedeckte ihn ganz und lullte ihn mit dem sanften Fächeln ihres Gefieders in Schlaf.« Nach all diesen Jahren erinnere ich mich noch genau daran.

Der Winter schritt voran, die Tage wurden länger und mit ihnen die Zeit, die ich in meinem Zimmer verbrachte. Natürlich mit Lesen. Die Worte ›Schlafzimmer‹ und ›Buch‹ waren unauflöslich miteinander verbunden. Hätte ich in der Küche lesen können? Nein, unmöglich. Nur wenn Martha und ich uns ganz allein dort befanden, aber das war sehr selten. Meistens waren viele Leute da, und dann kam es nicht infrage, sich in ein Buch zu vertiefen, denn was hätten die Leute gedacht? Man musste reden, zuhören, sich wundern, einen Standpunkt darlegen, wiederholen, was man seit dem Morgen schon drei- oder viermal gesagt hatte. Also las ich in meinem Zimmer. Zunächst abends vor dem Einschlafen und morgens nach dem Aufwachen beim Schein meiner Nachttischlampe. Dann immer längere Zeit, und als Martha begriffen hatte, dass ich es brauchte, schließlich Stunde um Stunde und ganze Nachmittage lang. Nicht so lange am Vormittag, weil Martha dann da war und ich mich in ihrer Gesellschaft wohlfühlte, in der Wärme und Sicherheit ihrer Fittiche. Ihrer mütterlichen Fittiche? Nun ja. Wenn es die Rolle der Mutter ist, das Kind vor der Härte und Dummheit der Welt zu beschützen, ja, dann war Martha eine Mutter für mich. Sie beobachtete mich aus dem Augenwinkel, fragte sich, was gut für mich war, für meine Gesundheit, für meinen Trost, und wenn sie verstand, dass es das Alleinsein und Lesen in meinem Zimmer war, machte sie mir keine Vorwürfe, sondern setzte es sogar gegen ihre Tochter und ihren Schwiegersohn und alle durch, die etwas dagegen sagen wollten. Sie bat nur darum, dass ich meine Tür offen ließ. Die Tür offen lassen? Etwas Besseres konnte mir nicht passieren. Denn es bedeutete, zu den Düften und Geräuschen des Hauses Zugang zu haben.

Dieses Zimmer wurde meine Welt, vor allem wenn ich Giono einlud. Es wurde mein ganz eigener Winkel, der weiche Kokon, in dem ich nach diesen Monaten, fast schon Jahren des Hin- und Hergestoßenwerdens wieder neu auflebte. War es nicht gemütlich, ein Zimmer unter dem Dach zu haben, mitten im Winter, am Fuße des Canigou? Aber ja. Die Wärme des Ofens stieg über die Mauern, die Treppe, den Kamin zu mir herauf, gemeinsam mit dem guten Duft nach Brot, der Appetit machte und daran erinnerte, dass es einem an nichts fehlte, dass Hunger und Kälte nur unschöne Erinnerungen waren.

Im Grunde habe ich mit Jean Giono Französisch gelernt. Mit Balzac sicher auch, und mit Flaubert, Baudelaire, Mallarmé … aber vor allem mit Giono. Giono hat mich wiederaufleben lassen. Er hat mich mit der französischen Sprache bekannt gemacht, und ich habe mich in sie verliebt. Unsterblich. Ich hörte Madame Puech nicht mehr, die mich zu den Mahlzeiten rief, trotz der offenen Tür, und wenn ich mich endlich an den Tisch setzte, wusste ich nicht, was ich aß. Ich hatte nur eines im Sinn: wieder nach oben zu gehen und die Hohlwege wiederzufinden, die Olivenhaine und Quellen in der Umgebung von Manosque. In Wahrheit verließ ich sie gar nicht, ich verbrachte drei Tage und zwei Nächte ohne Unterbrechung mit Jean le bleu und eine Woche mit Antonio. Eine Leidenschaft. Für Jean le bleu, Antonio und die anderen, für die Provence, für die von Düften erfüllte Heide, aber vor allem für die Musik der Sprache: »Er hatte den ganzen Tag beobachtet, wie der Fluss im Sonnenschein über die Muscheln strömte – diese weißen Pferdchen, die im Wasser galoppierten, mit blinkenden Schaumspritzern an den Hufen – und weiter oben den grauen Wasserrücken, am Ausgang der Schluchten, der sich hoch aufbäumte im Zorn über die Enge des eben verlassenen Felsenkorridors …« Man muss wissen, dass es außer der gesungenen Messe am Sonntag keine Musik in Villefranche gab. Kein Konzert, keinen Liederabend. Natürlich keine Schallplatte und keinen Plattenspieler. Und ich hatte meine ganze Kindheit und Jugend mit Musik verbracht. Sie war für mich so unentbehrlich wie das Wasser, das man trinkt, wie die Luft, die man atmet. Das Leben hatte mich von ihr entfernt und mir seit meiner Flucht aus Barcelona im Jahr 1938 nicht einmal die Zeit gegeben, daran zu denken. Nun aber lag der Kampf ums Überleben hinter mir, und ich spürte, wie sehr sie mir fehlte. Also ersetzten mir in der ersten Zeit meines Aufenthalts in Villefranche die Harmonien der Sprache die Musik.