Читать книгу Alkibiades - Herbert Heftner - Страница 16

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Alkibiades und die Anfänge des Peloponnesischen Krieges

ОглавлениеIm Winter 432/31, ungefähr zu derselben Zeit, als Alkibiades in das frühe Mannesalter eintrat, nahm die Entwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen Griechenlands eine Wendung, die sich für ihn und für die gesamte griechische Welt als fatal erweisen sollte. Der durch den dreißigjährigen Frieden von 446 nur oberflächlich beruhigte Streit zwischen Athen und Sparta flammte von neuem auf und führte beide Mächte in eine Konfrontation, die binnen kurzer Zeit zu einem bewaffneten Konflikt großen Stils eskalierte.

Den Anlass dazu bot eine Serie lokal begrenzter Streitfälle zwischen Athen einerseits und mit Sparta verbündeten Poleis andererseits: ein Streit zwischen Kerkyra und Korinth, in dem Athen für die Kerkyraier Partei ergriffen hatte, ein Handelsstreit Athens mit Megara, der zur Verhängung eines Embargos gegen megarische Kaufleute führte. Schließlich ein Konflikt zwischen Athen und der Seebundsstadt Poteidaia auf der Chalkidike, einer korinthischen Kolonie, die ihre traditionelle Verbundenheit mit der alten Mutterstadt nicht aufgeben wollte und deshalb im Frühjahr 432 vom Seebund abfiel.

Diese drei Konflikte hätten von Haus aus als lokal begrenzte Affären behandelt werden können. Zum Anlass eines großen Krieges wurden sie erst, als Korinth und Megara sich im Jahre 432 an die Spartaner um Hilfe wendeten und Sparta sich nach einigem Zögern entschloss, seinen Verbündeten volle Rückendeckung zu gewähren. Es folgte eine Phase der Unterhandlungen, in deren Verlauf bald offenkundig wurde, dass sowohl in Sparta wie in Athen die ‚Falken‘ das politische Übergewicht hatten. Im Frühjahr 431 wurden durch einen Überfall der mit Sparta verbündeten Thebaner auf die athenfreundliche Kleinstadt Plataiai die Feindseligkeiten eröffnet; im darauf folgenden Sommer traten dann die Heeres- und Flottenaufgebote beider Seiten in voller Stärke in Aktion. Der große Entscheidungskampf zwischen Athen und Sparta, der unter dem aus athenischer Perspektive geprägten Namen ‚Peloponnesischer Krieg‘ in die Geschichte eingegangen ist, hatte begonnen.36

Die Frage nach den Kriegsgründen und der ‚Schuld‘ an diesem Krieg war, wie in solchen Fällen zu erwarten, schon unter den Zeitgenossen umstritten. Nicht nur bei den Peloponnesiern, sondern auch in Athen war die Meinung verbreitet, dass Perikles durch seine brüske Abweisung aller spartanischen Forderungen den Krieg mutwillig vom Zaun gebrochen habe, sei es aus persönlicher Kriegslust heraus oder um von seiner eigenen innenpolitischen Bedrängnis abzulenken.

Der schon erwähnte Geschichtsschreiber Thukydides hat die Problematik dieses Kriegsausbruchs auf die Ebene des Grundsätzlichen gehoben und – soweit wir sehen können, als Erster – auf den Unterschied zwischen den konkreten Anlässen eines Krieges und seinen tiefer liegenden Ursachen hingewiesen. Im Falle des Peloponnesischen Krieges sah Thukydides die Ursache in der Existenz des athenischen Seereiches und der damit einhergehenden Machtentfaltung der Athener, die von den Spartanern als expansiv und bedrohlich wahrgenommen wurde und sie so gewissermaßen ‚zum Kriege zwang‘. Verglichen mit der Bedeutung dieser sich unerbittlich und unaufhaltsam vollziehenden Entwicklung mussten sowohl die unmittelbaren Anlässe wie auch die Frage nach der individuellen ‚Schuld‘ als zweitrangig erscheinen, da es ja wegen des unüberbrückbaren Gegensatzes über kurz oder lang auf jeden Fall zum Krieg gekommen wäre. Ebenso konnte, aus dieser Perspektive betrachtet, auch die Rolle des Perikles neu bewertet werden: Statt als von persönlichen Motiven Getriebener erschien er nun als klarblickender Machtpolitiker, der die Unvermeidlichkeit des Krieges erkannte und, aus dieser Erkenntnis die Konsequenzen ziehend, bei erster Gelegenheit den ihm von den Spartanern hingeworfenen Fehdehandschuh aufhob.37

Ob man diese Einschätzung nun teilen will oder nicht, kein Zweifel kann darüber bestehen, dass Perikles nicht unvorbereitet in den Krieg ging, sondern von allem Anfang an einen wohlüberlegten strategischen Plan parat hatte. Er ging dabei von der Tatsache aus, dass die Feinde Athens – neben den Spartanern und ihren traditionellen Verbündeten gehörten jetzt auch die Böotier dazu – zu Lande eine drückende Übermacht besaßen, zur See aber den Athenern klar unterlegen waren.

Dieser Kräftekonstellation entsprechend vermied Perikles den Landkrieg. Er veranlasste seine Mitbürger, im Falle einer feindlichen Invasion das offene Land in Attika preiszugeben und sich hinter die ‚Langen Mauern‘ zurückzuziehen. Im Gegenzug sollten die Athener ihre Überlegenheit zur See ausspielen, die Küsten der Peloponnes verwüsten und jede Gelegenheit nützen, sich dort an strategisch wichtigen Punkten festzusetzen. Perikles rechnete also nicht mit einem entscheidenden Sieg in der Schlacht, es ging ihm darum, den Feinden die Unangreifbarkeit der seebeherrschenden Position der Athener fühlbar zu machen; wahrscheinlich spekulierte er darauf, dass sich auf die Dauer die Kräfte und der Kriegswillen der Gegner abnutzen würden.38

Der Verlauf des Krieges schien zunächst Perikles’ Erwartungen zu rechtfertigen: Von 431 an fielen die Spartaner und ihre Bundesgenossen alljährlich in Attika ein, verwüsteten das Land, konnten aber gegen die Langen Mauern nichts ausrichten. Die Athener zahlten es ihnen durch Flottenexpeditionen gegen die Peloponnes-Küste heim und entfalteten im gebirgigen Nordwesten Griechenlands einen recht erfolgreichen Stellvertreterkrieg ihrer dortigen Bundesgenossen.

Im Sommer 430 trat allerdings ein Ereignis ein, das Perikles nicht vorausberechnet hatte: In dem von Flüchtlingen überfüllten Athen brach eine Seuche aus, die mehrere Jahre wütete und unter der Einwohnerschaft enorme Opfer forderte. Von den als Hopliten und Rittern dienenden Soldaten starb nach Thukydides’ Angabe beinahe jeder Dritte, in den übrigen Bevölkerungsgruppen werden die Proportionen ähnlich gewesen sein. Das waren Verlustzahlen, die alles übertrafen, was man selbst im schlimmsten Fall von einer Niederlage befürchten hatte können.

Eine Katastrophe dieses Ausmaßes musste die Athener in ihrer Siegeszuversicht nachhaltig erschüttern, und in der Tat kam es zunächst zu einem Ausbruch des Volkszorns gegen Perikles. Er wurde seines Strategenamtes enthoben, vor der Volksversammlung angeklagt und zu einer Geldstrafe verurteilt, angeblich wegen eines Finanzdelikts, de facto aber als Sündenbock für die allgemeine Misere.

Perikles’ Absetzung und Verurteilung markierte den Tiefpunkt des athenischen Kampfgeistes während des Krieges; bald darauf aber hob sich die Stimmungslage wieder. Perikles wurde im Frühjahr 429 nochmals zum Strategen gewählt, und wenn er auch bald darauf selbst an der Pest starb, so wurde der Krieg doch gemäß seinen Vorgaben fortgesetzt.39

Zum Zeitpunkt von Perikles’ Tod hatte Alkibiades bereits seine ersten militärischen Lorbeeren geerntet. Noch vor dem eigentlichen Kriegsausbruch war er, gerade achtzehn Jahre alt, in das Heer eingetreten, das im Frühsommer 432 von Athen zur Unterwerfung des unbotmäßigen Poteidaia in die Chalkidike entsandt wurde. Er diente auf diesem Feldzug nicht als Reiter, wie es seinem Stand und seinem Vermögen entsprochen hätte, sondern als einfacher Hoplit, das heißt als Fußsoldat in voller Rüstung. Bemerkenswerterweise gehörte Sokrates, dessen Verhältnis zu Alkibiades gerade um diese Zeit am engsten gewesen zu sein scheint, ebenfalls zu den Hopliten derselben Expeditionstruppe, und wir hören bei Platon, dass Alkibiades mit ihm Zelt und Tisch geteilt hat. Hat sich Alkibiades, als sein Freund zum Kriegsdienst eingezogen wurde, freiwillig für den Hoplitendienst gemeldet? Wir wissen es nicht. Fakt ist, dass Alkibiades und Sokrates den Poteidaia-Feldzug des Jahres 432 gemeinsam mitgemacht haben und Alkibiades dabei für seine Tapferkeit in der Schlacht eine Auszeichnung erhalten hat. Um diesen Kern herum sind im Umkreis der Sokrates-Schüler diverse Geschichten gesponnen worden, die sich zwar recht erbaulich lesen, sich aber jedem Versuch der Verifizierung entziehen. Lassen wir diese Legenden beiseite, so ist von Alkibiades’ erstem Kriegsdienst weiter nichts überliefert; wir können nicht einmal sagen, ob er den Chalkidike-Feldzug bis zu seinem Ende im Jahre 429 mitgemacht hat oder ob er schon vorher nach Athen heimgekehrt ist.40

Fest steht, dass uns bis zum Jahre 424 keine weiteren militärischen Aktivitäten des Alkibiades überliefert sind, was angesichts der dürftigen Quellenlage nicht allzu viel zu bedeuten hat. Man darf getrost annehmen, dass er trotz des Hoplitendienstes vor Poteidaia von Haus aus nicht für den Kriegsdienst als Hoplit, sondern für Reiterdienst vorgesehen war; die athenischen Reiter aber sind während dieser Phase des Peloponnesischen Krieges kaum jemals im Zuge großer Aktionen zum Einsatz gekommen. Recht häufig hingegen wurden sie im Kleinkrieg der Streifzüge und des Grenzschutzes an der nordwestlichen Grenze Attikas verwendet. Es ist durchaus denkbar, dass Alkibiades seinen Teil an den Lasten dieses mühevollen, aber wenig spektakulären Kriegseinsatzes zu tragen gehabt hat.

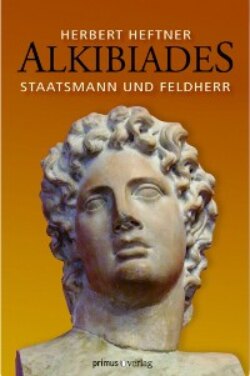

Abb. 4: Alkibiades, Porträtbüste, Marmor. Rom, Kapitolinische Museen

Jedenfalls scheint er während dieses Krieges alle ihm auferlegten Kriegsdienstpflichten in untadeliger Weise erfüllt zu haben, andernfalls hätten seine politischen Gegner, die späterhin in Wort und Schrift mit Schmähungen aller Art über ihn herzogen, sich die Gelegenheit kaum entgehen lassen, ihn neben allen anderen Vorwürfen auch als Feigling und Drückeberger hinzustellen.